Главное правило художника быть исключением

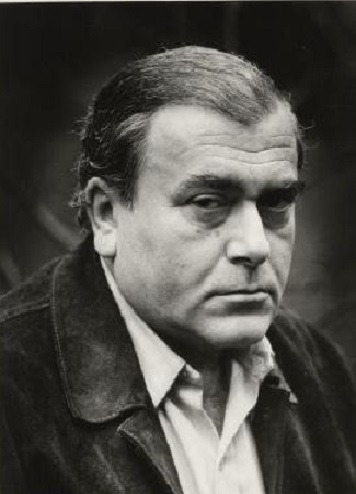

Михаил Леонидович Анчаров — человек поистине разносторонних дарований, прозаик, поэт, бард, драматург, сценарист и художник — родился 28 марта 1923 г. в семье инженера-конструктора Московского электролампового завода Леонида Михайловича Анчарова и его жены, преподавателя немецкого языка Евгении Исаевны Анчаровой. Посещал музыкальную школу и детскую изостудию при ВЦСПС.

«Первая песня моя была не на мои слова, а на слова Александра Грина. — Вспоминал Анчаров. — Потом я стал петь свои стихи со своей музыкой. Но когда в Москву приехала вдова Грина и ей сказали, что где-то в Москве есть мальчик, который пишет песни и у него есть песня на слова ее покойного мужа, и нас познакомили. Я спел эту песню, она заплакала, а потом прислала книжку Грина, в которой была цитата «Когда у человека главное — получить дражайший пятак, легко дать ему этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя. …я раз и навсегда понял, что к чему и зачем все это нужно — для обновления души. А обновление души и есть самый высокий праздник, который доступен человеку. Я написал, по-моему, около сотни песен: к ним периодически возвращаются. И это я объясняю тем, что у каждой из них была одна движущая сила, одна внутренняя задача, конечно неосознаваемая во время работы — приглашение на этот праздник»

В 1940 году Анчаров поступил в Архитектурный институт, а в июле 1941 года ушёл из института и подал заявление в райвоенкомат с просьбой зачислить добровольцем на фронт. По направлению райвоенкомата Анчаров сдал экзамены и поступил в Военный институт иностранных языков Красной Армии, где изучал китайский и японский языки, который окончил в 1944 году.

В качестве военного переводчика с китайского языка в 1945 году был направлен на Дальневосточный фронт, проходил службу в Воздушно-десантных войсках, участвовал в боевых действиях Советской Армии в Маньчжурии.

Во время войны Анчаров начал сочинять песни на собственные стихи, исполняя их под аккомпанемент на семиструнной гитаре. В декабре 1946 года откомандирован в Москву, демобилизовавшись в 1947 году, некоторое время жил на случайные творческие заработки.

На краю городском,

Где дома-новостройки,

На холодном ветру

Распахну пальтецо,

Чтоб летящие к звездам

Московские тройки

Мне морозную пыль

Уронили в лицо.

В 1948 году поступил по конкурсу на живописное отделение ВГИКа. Близкое знакомство с Татьяной Ильиничной Сельвинской, студенткой Московского государственного художественного института (МГХИ им. Сурикова), дочерью знаменитого поэта, основателя конструктивизма, изменило его планы: после месяца учёбы во ВГИКе перешёл на факультет живописи МГХИ, который окончил в 1954 году по специальности «Станковая живопись».

Только что там зима —

Ведь проклюнулось лето!

И, навеки прощаясь

Со старой тоской,

Скорлупу разбивает

Старуха-планета —

Молодая выходит

Из пены морской.

Анчаров — автор нескольких десятков авторских песен, наполненных иронией и самоиронией, таких как: «МАЗы», «Большая апрельская баллада», «Баллада о парашютах», «Песня про органиста, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала» («Маленький органист»), «Песенка про психа из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку», «Антимещанская песня», «Песня про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро „Электрозаводская“».

«Поэты — писал Анчаров, — это беспризорники, потерявшие будущих родителей. Значит и относиться к ним нужно как к беспризорникам. Надо сажать их за стол. Надо кормить их и гладить по несчастным головам, и тогда они расскажут в ответ на ласку о том счастливом крае, где они стали поэтами и где люди не разговаривают даже, а поют. И научат гостеприимных языку песен. Чем отличается поэт от непоэта? Тем, что поэт восхищается чужим успехом в своей области. Художник не может изображать чужой мир. Или свой, или никакой. Но если мир есть — есть надежда и на отклик».

Начиная с 50-ых годов значительное место в творчестве Анчарова занимает проза (первые рассказы опубликованы в 1964 году): «Проза у меня образовалась из песен и картин. Как это может быть — я не знаю. Но это так. Проза — это тоже поэзия, но с более трудно уловимым ритмом». Наиболее известные прозаические произведения — повести «Как птица Гаруда» (1989 г.), «Самшитовый лес» (опубликован в 1994 г.), «Сода-солнце» и «Записки странствующего энтузиаста» (1988 г.) — повлияли на мировоззрение не одного поколения:

Я люблю и смеюсь,

Ни о чем не жалею.

Я сражался и жил,

Как умел — по мечте.

Ты прости, если лучше

Пропеть не умею.

Припадаю, Россия,

К твоей красоте!

Михаил Анчаров ушел из жизни 11 июля 1990 года. Эпитафией на могиле Михаила Анчарова могли быть стать его слова: «Главное правило для художника — быть исключением».

#Анчаров #Высоцкий #Грин

[id424158046|Александр Костерев]

Свидетельство о публикации №125032803746