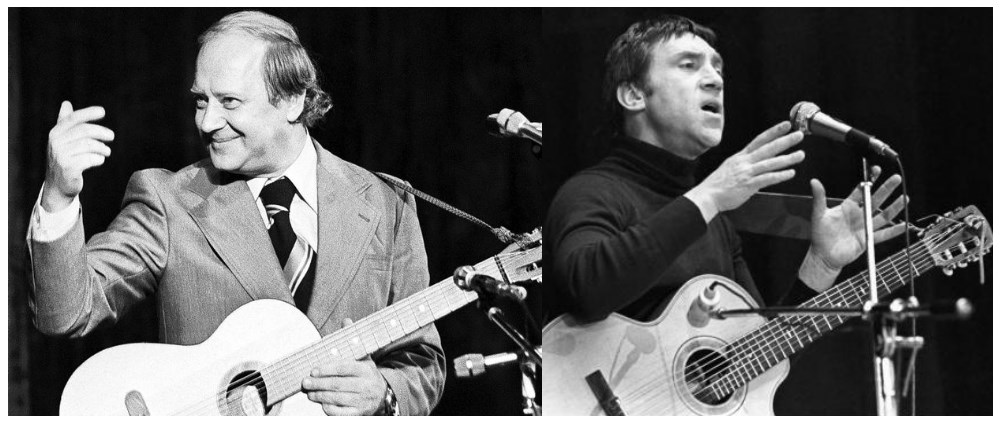

Юрий Визбор и Владимир Высоцкий

бардовской песни, и Володины песни звучали для

меня вровень с Булатом, Галичем, Визбором,

Новеллой».

(Ю. Ким, 2015 г.)

Это был человек, обладавший многими талантами: поэт, писатель, драматург, сценарист, музыкант, композитор, исполнитель, актер, теле- и радиожурналист, путешественник, горнолыжник, художник, педагог…

О себе он написал: «Я рыбачил, стоял с перфоратором смену, менял штуцера на нефтедобыче, подучивался навигаторскому делу, водил самолет, участвовал во взрывных работах, снимал на зимовках показания приборов, был киноактером, фотографии выставлял в Доме журналистов, прыгал с парашютом, стоял на границе в наряде, служил радистом и заработал 1-й класс, ремонтировал моторы, водил яхту, выступал с концертами, чинил радиоаппаратуру, тренировал горнолыжников, был учителем в школе, работал на лесоповале, водил в горах и на Севере альпинистские и туристские группы, строил дома, занимался подводным плаванием. Вот, пожалуй, и все. Нет, не все. Я еще журналист. Все это я делал во имя своей основной и единственной профессии. Во имя и для нее. И еще я сочинял рассказы, пьесы, стихи».

В этой ранней записи не упомянута кинодокументалистика, которая тоже была для него органическим продолжением журналистики с начала 70-х годов.

Имя этой уникальной и разносторонней личности – Юрий Иосифович Визбор (1934–1984).

НАЧАЛО

В 1955 году Юрий окончил Московский Педагогический институт имени В. И. Ленина. Тогда его называли Московским поющим: вуз стал кузницей исполнителей бардовской песни. Из его стен вышли в жизнь и творчество, помимо Визбора, Ада Якушева, Юлий Ким, Борис Вахнюк – авторы-исполнители, ставшие, по сути, родоначальниками зарождавшегося в те годы песенного движения (позднее дипломы МПИ получили Вадим Егоров и Вероника Долина).

И все-таки, началось все не с учащихся и выпускников МПИ, а с творчества Александра Николаевича Вертинского.

На фонограмме записи концерта «Памяти Вертинского» короля подпольной песни, шансонье Аркадия Северного с «Братьями Жемчужными» (Ленинград, Институт гриппа, 8 марта 1976 г.) слышен монолог Аркадия Дмитриевича: «Александр Вертинский – выдающийся родоначальник блестящей плеяды наших бардов, таких, как Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Юлий Ким, Александр Городницкий, Юрий Визбор, Евгений Клячкин, Александр (верно – Юрий. – А. С.) Кукин, Александр Лобановский и многих других…»

Младшая дочь Александра Николаевича, актриса Анастасия Вертинская, не согласна с мнением Северного: «Вертинский – уникальное явление в эстрадной культуре, он создал свой особенный мир. Все, кто после него, – были совершенно другими с точки зрения эпохи, стиля и всего остального. И Окуджава, и Высоцкий, и Визбор, кого ни назови… У него не было последователей. Он такое герметическое явление в русской культуре. И этим самоценен. Что касается бардовской музыки – Вертинский бардом не был. Он был, скорее, русско-французским шансонье и привнес в русскую культуру часть французской. Шансонье – это человек, который, все-таки, выступает на эстраде». («Живой Журнал» d-v-sokolov.livejournal.com, 17 декабря 2011 г., d_v_sokolov, «Прозрение Александра Вертинского».)

О том, что Вертинский – шансонье говорил и автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим): «Шансон для меня – это Вертинский, Лещенко, Утесов, Галич, Высоцкий, Визбор, Аркадий Северный. Шансон – это то, что не имеет отношения к официальному музыкальному истеблишменту…» (Интернет-сайт «Северная Энциклопедия» arkasha-severnij.narod.ru, «Высказывания известных исполнителей о творчестве Аркадия Северного».)

Рок-музыкант, композитор, поэт, певец Александр Градский (Фрадкин), участвуя в 2007 году в программе «Голоса» на Радио «VOICE OF RUSSIA», изрек: «Многие русские поэты аккомпанировали себе игрой на гитаре, или на гармошке. Клюев на гармошке играл, Есенин – под гитару что-то пел. Не будем говорить о Высоцком, Галиче, Окуджаве, Визборе, Киме… Это уже из последних, так сказать, известных авторов. Которые помогали своим стихам игрой на гитаре».

Композитор, музыкант, певец Сергей Никитин развивает мысль, озвученную Александром Борисовичем: «Шестиструнная гитара являлась инструментом академическим, для серьезных консерваторских музыкантов. А «дворовым» инструментом была семиструнка, под которую пели песни Петра Лещенко. А фильм «Весна на Заречной улице», где Николай Рыбников пел «человеческим» голосом, вообще стал для нас революцией… Песню «Когда весна придет, не знаю…» по стилю я отношу как раз к авторской песне. Потом появились Окуджава, Городницкий, Визбор, Высоцкий, Кукин. И все они играли на семиструнных гитарах». (Ст. Козлов, «Сергей Никитин: "Планов у меня много. Дай Бог, чтобы они все осуществились!"»: интервью, «Вечерний Николаев» (Украина), 14 марта 2013 г.)

Картина «Весна на Заречной улице» режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева вышла на экраны в 1956 году. А песня «Когда весна придет, не знаю» (стихи Алексея Фатьянова, музыка Бориса Мокроусова), которую замечательно исполняет Николай Николаевич Рыбников, является лейтмотивом фильма.

Писатель Василий Аксенов в одной из лекций, прочитанных в 1982 году студентам в George Washington University (США, Вашингтон, округ Колумбия), рассказывал: «В начале 60-х… хлынула целая волна песенная. Их масса была, имен: Алек Городницкий такой был, Анчаров, Высоцкий, Галич, Клячкин, Куркин (Ю. Кукин. – А. С.), Ким, Визбор, Аграновский (Евг. Агранович. – А. С.), Алешковский, Матвеева Новелла, Хвостенко такой, Никитины, муж и жена (братья. – А. С.), Шпаликов Гена, Михаил Ножкин…» (В. Аксенов, «Лекции по русской литературе» (2019), глава «Эстрадная поэзия. Вознесенский, Ахмадулина».)

Что касается Юрия, Аксенов ошибается на десять лет: Визбор начал писать песни в начале 1950-х. В 60-е он уже получил известность и признание.

Первая песня Юрия Иосифовича о горах – к слову, на Эльбрус и Памир он ездил едва ли не каждый год. Называется «Теберда», написана 7 мая 1952 года. (Интернет-сайт информационно-аналитического издания «Столетие» stoletie.ru Фонда исторической перспективы, 20 июня 2019 г., В. Брут, «"Не утешайте меня, мне слова не нужны…" Сегодня – 85 лет со дня рождения Юрия Визбора».)

Пожалуй лучший советский (российский) литературный критик, писатель Лев Александрович Аннинский в статье о Визборе «Первопропевец» (книга «Барды» (2005)) задавался резонным вопросом и сам же отвечал на него: «Так кто же начал? Кто эту «костровую» песню вывел на уровень поэзии? Кто первый взял гитару и, подойдя к микрофону, стал не читать стихи, а петь их? Кто – у истока традиции? Многие полагают: Окуджава. Еще чаще говорят: Высоцкий. У людей есть основание думать так. Но если быть точными, то у истоков современной звучащей лирики стоит Визбор. Юрий Визбор. Было время недолгое, полтора-два года в конце пятидесятых, когда именно он, ярко выделившийся, как бы выплывший из волн широко разлившейся тогда студенческой песни, единолично овладел вниманием и сердцами слушателей. Это было до Окуджавы, до Высоцкого, до Анчарова, до Галича, до Кима, Коваля и Новеллы Матвеевой, пожалуй, даже до Городницкого и Ады Якушевой…»

Ранее Аннинский тоже писал верно: «То, чем «бард» проецируется на шкалу традиционных искусств, – это все среднепрофессионально. А то, чем бард славен – не проецируется. Потому что Окуджава, Ким, Галич, Высоцкий, Визбор, Матвеева создали новую точку отсчета, новый вид творчества, новый вариант духовного присутствия – создали в эпоху, которую из-за них стоило бы назвать "постгутенберговской"». (Л. Аннинский, «Шепот и крик», «Музыкальная жизнь», № 12, 1988 г.)

Поэт, автор-исполнитель, сценарист, драматург, киноактер Михаил Ножкин: «В 63-м… запел Володя Высоцкий. Исполнителей собственных песен под гитару были единицы: Юра Визбор – лирик, Булат Окуджава писал городские романсы. Очень острый был Галич». (Б. Кудрявов, «Тайная семья Высоцкого» (2011), глава «Михаил Ножкин: "Я был единственным из окружения Высоцкого, кто его открыто критиковал!"»: интервью 2007 г., раздел «Володя от меня бегал».)

Ножкин, как всегда, несет чушь – перевирая даты и путаясь в песенно-поэтических направлениях.

О тех годах, когда в стране появились поющие поэты, Булат Окуджава в предисловии «Музыка души» к нотному сборнику «Наполним музыкой сердца» (1989) писал: «Говоря об авторской песне, часто имеют в виду движение, объединяющее поэтов, композиторов, исполнителей и почитателей этого жанра. Для меня же это понятие имеет конкретный и узкий смысл: поэты, поющие свои стихи. Нас родило время – время всем памятных событий, связанных с разоблачением культа личности, большими надеждами на обновление общества, на перестройку. Тогда и возник круг таких поэтов, как Александр Галич, Владимир Высоцкий, Новелла Матвеева, Юлий Ким, Юрий Визбор, Евгений Клячкин, Александр Городницкий. Все они были не похожими друг на друга, имели собственное лицо, свой собственный почерк. Благодаря магнитофонам поэзия распространялась с огромной скоростью. Не будь их, стихи, наверное, ходили бы в списках. А как в списках передашь звук гитары, аккомпанемент? Музыка укрепляет воздействие поэзии. И круг интересующихся ею разрастается, поэзия расходится шире.

Поэзия под аккомпанемент стала противовесом развлекательной эстрадной песне, бездуховному искусству, имитации чувств. Она писалась думающими людьми для думающих людей. Мы делали попытки говорить с людьми не тем языком, который господствовал долгие годы, а тем, который таился в них. Пытались разбудить людей. И мне кажется, в какой-то степени это удалось…»

Музыковед и литератор, один из основателей ленинградского Клуба самодеятельной песни «Восток» (при ДК Пищевиков) Владимир Аронович Фрумкин в книге «Певцы и вожди» (2005), глава «Песня против песни», писал: «Окуджава, Галич, Анчаров, Высоцкий, Новелла Матвеева, Визбор, Ким, Городницкий, Кукин и другие поэты-певцы за каких-нибудь десять лет произвели в стране интонационную революцию: у гладкой, омертвелой «государственной» интонации, безраздельно царившей в наших песнях, кантатах и операх, в речах ораторов и начальников, на радио, в театре и кино, появилась мощная соперница. Русская речь, русская песня и поэзия вновь обретали человечность и естественную простоту тона».

«Окуджава, Визбор, Кукин, Городницкий, Ножкин, Высоцкий и, конечно же, Галич – вот кому мы обязаны своим робким свободомыслием и готовностью перестраиваться». (Интернет-сайт «ВОмске.ru» vomske.ru, 26 июля 2020 г., Я. Большаков, «Высоцкий и другие…»)

«Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Юлий Ким и Юрий Визбор стали символом свободной песни и голосом нескольких поколений нашей страны». (Интернет-сайт «Камерный оркестр Игоря Лермана» igorlerman.com, «Солисты Никитины Татьяна и Сергей».)

В двух последних цитатах – явные ошибки. Символами «свободомыслия и свободной песни» были и остаются лишь двое из списка: Галич и Высоцкий.

Тот же Владимир Фрумкин: «Когда звучат Окуджава, Галич, Высоцкий, Анчаров, Ким, Визбор и другие поэты-певцы, водораздел между ними и эстрадой обозначается четко. Все другое – характер слов, интонация, манера исполнения». (В. Фрумкин, «Казалось, что мелодии падают к нему с неба…»: интервью с братьями С. и Т. Никитиными, «Вестник» (Балтимор, США), 21 января 2004 г.)

Музыковед и критик Борис Савченко в антологии «Авторская песня» (1987) писал: «Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор, Н. Матвеева, Е. Бачурин – это, прежде всего, личности, а потом уже исполнители. У каждого свой образный мир, свой эмоциональный строй, свое мировоззрение. Каждый из них своим творчеством как бы «уходил» или «уходит» от творчества остальных. <…>

Авторские песни обладают некоторой стойкостью по отношению ко времени, моде, конъюнктуре спроса. Они – долгожители, почти не стареющие с годами и не утрачивающие своей привлекательности. По-прежнему поются или слушаются песни Окуджавы, Визбора, Высоцкого, написанные еще в 50-60-х годах…»

Барды – ярчайшие представители «шестидесятничества»!

Кандидат филологических наук, член Союза писателей России Александр Бойников из Твери делает верные выводы: «Поэтическое шестидесятничество… Ю. Мориц, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким, Н. Матвеева, Р. Казакова, и, может быть, даже И. Бродский.

Но Владимир Высоцкий – совершенно особая страница в истории русской поэзии и авторской песни. Мне не знаком ни один современный вузовский учебник по русской литературе указанного периода, который относил бы Высоцкого к шестидесятникам, а частные дилетантские мнения иного рода таковыми и останутся». (Интернет-сайт газеты «Слово» gazeta-slovo.ru, 19 августа 2016 г., А. Бойников, «Шестидесятники и примкнувший к ним Дементьев».)

«Шестидесятники – субкультура советской интеллигенции, в основном захватившая поколение, родившееся приблизительно между 1925 и 1945 гг., и заявившее о себе в конце 50-х – начале 60-х годов, в эпоху «Оттепели». Поколение шестидесятников, как поколения декабристов или народовольцев, осталось в памяти страны, как нечто единое, цельное.

Это не только поэты, имена которых на слуху чаще, но и художники, и писатели.

В поэзии это было время, когда поэты заговорили в своих стихах о том, что волновало всех, таким языком, который был понятен всем. Целое созвездие ярких имен возникло тогда на поэтическом небосклоне: Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Новелла Матвеева, Андрей Дементьев, Булат Окуджава…

Это было время, когда поэты собирали огромные залы и стадионы, когда зародилась авторская песня, выходили лирические сборники, которые не хранились долго на прилавках книжных магазинов, время больших надежд и светлых помыслов». (Интернет-сайт МБУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека» Дятьковского района Брянской области biblioteka-dyatkovo.ru, «Еще раз о шестидесятниках…»)

Поначалу песни эти «числились в разряде «самодеятельных». Они попали в этот разряд в силу чисто организационных нелепостей, которыми так богата жизнь. Там же, в «самодеятельной песне», оказались прописанными произведения Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и Владимира Высоцкого, Виктора Берковского и Сергея Никитина», – справедливо писал поэт и бард Дмитрий Сухарев в брошюре «Юрий Визбор» (1987).

***

О популярности авторской песни писали и говорили немало – для людей эти воспоминания были недолгим и светлым возвращением во времена их молодости…

Актер театра и кино, чтец, певец Александр Георгиевич Филиппенко: «Это было в далекие 60-е годы. Забыл про одну историю фантастическую! Долгопрудный, МФТИ, физхим, 4-й факультет, 141 группа. С первой сессии, вернее, с первых каникул я уже был в концертной бригаде физтехов, у которой давняя традиция – мы по Подмосковью разъезжали. И вот там был знаменитый квартет Михаила Балашова. И вот этот квартет, ребята с шестого курса, Михаил Балашов, они по моим заявкам пели мне песни. А тогда что было: Ким, Высоцкий, Визбор, Окуджава…» (Радио «Ретро FM», программа «Утреннее шоу», эфир – 3 сентября 2018 г., гость в студии – Народный артист РФ А. Г. Филиппенко.)

Журналист Борис Прохоров в газете «Народы Кавказа» (от 22 января 2001 г., «Просто Володя») опубликовал воспоминания о посещении квартиры Владимира Семеновича, случившемся 23 марта 1980 года, и припомнил, о чем беседовал с поэтом. Высоцкий его спросил:

«– Ну, а первую <мою песню>, что услышал, помнишь?

Прошло тридцать лет, но первую встречу с песнями Высоцкого отчетливо помню. В те годы, почти как все, знал – нельзя было не знать наизусть – все тогдашнее бардовское: и о дежурном по апрелю, и про синий троллейбус, и про братана с психами в Белых Столбах (песня «Белые Столбы» А. Галича. – А. С.), и Визбора, и Кукина, и Галича, и Окуджаву, и Новеллу Матвееву и Аду Якушеву… Все это я передал поэту в двух словах, и ему было приятно».

СОВМЕСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Согласно известным источникам, на концертной площадке Визбор и Высоцкий пересекались трижды. Впервые – в 63-м в подмосковной Дубне. Молодые музыканты, поэты и художники отправились в гости к физикам. Летом 1963 года поэт Петр Вегин вместе с журналистом газеты «Известия» Владимиром Шацковым по просьбе ученых занимался организацией интересного дела: было намечено устроить выставку картин современной живописи и чтение стихов на их фоне.

В 2001 году вышел роман-воспоминание Вегина «Опрокинутый Олимп: Записки шестидесятника». В главе «Певец», посвященной Владимиру Высоцкому, узнаем подробности: «Я встретил Кохановского ночью возле Пушкинской площади, точнее – возле старого сытинского дома, где размешалась редакция газеты «Труд».

– Слушай, старик! – сказал я Гарику, как и подобало тогда говорить. – Айда в воскресенье в Дубну, зовут нас и художников. Они картины свои покажут, а мы почитаем. Если хочешь, возьми гитару, споешь.

Молодые ученые Дубны, с которыми мы тогда часто встречались, захотели потешить душу и выказать непокорность властям. Они решили устроить грандиозную выставку картин и чтение стихов. Организацией всего этого дела занимались мы с Володей Шацковым, журналистом из «Недели». Я уже подружился тогда и с Бобом Жутовским, и с Эрнстом Неизвестным, а через них и с другими «модернистами». С художниками мы быстро договорились, и проблема была только с самым неустойчивым народом – с поэтами.

Гарик радостно заржал в знак согласия и почему-то спросил: «А Понтекорво будет?» (Бруно Понтекорво (1913–1993), итальянский и советский физик-ядерщик, один из первых помощников Энрико Ферми. – А. С.)

– И Понтекорво, и все остальные засекреченные! Все ссут кипятком от желания увидеть и услышать нас. Дают два автобуса, гостиницу и жратву – на два дня. Поехали, старик!

– Но тогда надо взять Володьку! Я без него не поеду.

…И вот мы грузимся в два автобуса, гужуемся на Пушкинской площади, раздражая ментов и привлекая внимание прохожих. Сколько нас – тридцать, пятьдесят? Если бы по дороге оба автобуса попали в аварию, то сегодня от нас не осталось бы и тех остатков, которые все-таки и всему вопреки остались.

Кого только не было! Кроме Володи и Гарика, поехали еще два поэта с гитарами – Юлий Ким и Юрий Визбор. Из поэтов – почти все, кроме Юнны Мориц – она тогда болела. Задравших нос до высоты кремлевских звезд Евтушенко и Вознесенского мы не приглашали.

Художники – Жутовский, Володя Янкилевский, Юра Соболев, Эрнст Неизвестный, Юло Соостер, которого уже нет в живых… Никто еще не знал, что рефрижератор с коллекцией картин, принадлежащей знатоку и фанату живописи Жене Нутовичу, уже едет обратно в Москву: чего угодно ждал дубненский партком, но не такого!.. Картины провисели всего один час».

Концертное выступление, в отличие от так и не открывшейся выставки, – состоялось.

Биограф поэта Марк Цыбульский (США) добавляет: «Высоцкий выступал первым, он «завел» зал, покорил его. Все остальные тоже выступили хорошо, не отпускали три часа». (М. Цыбульский, «Жизнь и путешествия В. Высоцкого» (2004), глава «Неизвестный Высоцкий».)

Второй раз творческая судьба свела Владимира и Юрия в Белоруссии. «В 1965 году проводился Первый всесоюзный слет участников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы. Проходил он в Бресте, а вне программы был большой концерт. В нем приняли участие Окуджава, Городницкий, Визбор, Высоцкий и другие. Причем тогда в это дело еще не успели добавить марксизма-ленинизма, это были просто песни у костра», – вспоминал минский журналист В. Левин, ныне проживающий в Нью-Йорке. Его рассказ цитирует М. Цыбульский в своей книге «Жизнь и путешествия В. Высоцкого» (2004), глава «Владимир Высоцкий в Белоруссии».

Третий раз Владимир Семенович и Юрий Иосифович выступили поочередно на концерте, состоявшемся в Доме культуры Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 19 января 1966 года. Помимо Высоцкого и Визбора, в вечере приняли участие и другие барды-исполнители: Михаил Анчаров, Борис Вахнюк, Анатолий Загот, а также композиторы и актеры, коллеги Высоцкого по Театру на Таганке Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий.

Интересными деталями общения бардов и информацией об их импровизированном совместном концерте поделилась артистка пантомимы и балета, режиссер Аида Чернова в телефонной беседе с биографом Владимира Высоцкого Марком Цыбульским (США):

«М. Ц.: Мне рассказывали, что Вы работали в концертах с Высоцким и Визбором. Было такое?

А. Ч.: Да, было. Это было еще до Театра на Таганке. Вначале я работала в Театре эстрады, там у меня была одна работа, с которой я начинала свою профессиональную деятельность. Вместе с Володей и Юрой мы работали не так уж часто. Это была университетская аудитория МГУ, потом был концерт в библиотеке имени Ленина, потом в Бауманском училище, МЭИ… Это были небольшие аудитории.

М. Ц.: А как Вы познакомились с Высоцким?

А. Ч.: Случайно. Мы просто попали на такие вот совместные выступления. Кто-то из комосомольцев-энтузиастов устраивал такие небольшие вечера. Они искали что-то новое и интересное для студенчества. И вот мы случайно совпали – Володя, Юра и я. Я работала миниатюры, которые у меня были – «Огонь», «Цветок», композицию «Это не должно повториться». Юрочка пел свои первые песни, которые потом стали всем известны – «Серега Санин», «Милая моя, солнышко лесное…» А Володя пел свои первые песни, а кроме того, он читал отрывки из «Бани» Маяковского. Я помню, каким он был сосредоточенным, как он волновался, даже краснел от волнения.

Потом мы несколько лет не виделись, но однажды Юрочка Визбор пришел на какой-то спектакль к нам, а потом должен был встретиться с Веней Смеховым. Он увидел меня, кинулся навстречу, мы обнялись. Веня сверху спускается: «Как? Вы знакомы?» Юра ему говорит: "Да мы же работали вместе с ней и Володей Высоцким. Начинали концерты то он, то я, а она всегда в серединке. И мы из-за кулисы подсматривали в щёлку и не понимали, как она, молча, может весь зал держать"». (Интернет-сайт «Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи» v-vysotsky.com, «О Владимире Высоцком вспоминает Аида Артуровна Чернова» (2012), интервью брал М. Цыбульский.)

***

Еще одна точка творческого пересечения в середине 60-х героев главы.

Впервые официально голос молодого актера Высоцкого прозвучал со звукового носителя – с гибкой пластинки в 1965 году: в июньском, № 6, «журнала с дыркой», как шутливо называли «Кругозор», вышел фрагмент записи спектакля Театра на Таганке, поставленного Ю. Любимовым по книге американского писателя Дж. Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (1965). Владимир Семенович исполняет частушку матроса «Ой ты Ваня, Ванечка…» и песню собственного сочинения «Всю Россию до границы…» В звуковую дорожку также включен большой кусок диалога с участием Высоцкого в роли матроса-часового у Смольного.

В популярном в те годы звуковом журнале при жизни Владимира Семеновича его голос звучал еще на одной пластинке, помещенной в журнал № 4, апрель 1976 года, – как указано в оглавлении на носителе звучали «песни-баллады В. Высоцкого из кинофильма режиссера М. Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975)».

Напомним читателю: «Кругозор» – ежемесячный советский и российский литературно-музыкальный и общественно-политический иллюстрированный журнал с аудиоприложениями в виде гибких грампластинок. Издавался в 1964–92 гг. Одним из его основателей в 60-е годы был Юрий Иосифович Визбор.

ПЕСНИ

На конец 50-х годов приходятся первые магнитофонные записи песен в исполнении Владимира Высоцкого.

Иван Дыховичный, приятель Владимира Семеновича, его коллега по Театру на Таганке, сам автор-исполнитель, впоследствии – известный кинорежиссер и сценарист, рассказывал: «Он (В. Высоцкий. – А. С.) не любил, в общем, как мне кажется, ни Визбора (я имею в виду не самого Визбора – его лично он любил, но песни его не любил), как не любил прочие туристские песни. Он любил песни с таким флером поэтическим, интеллигентным, а жеманного и пафосного он терпеть не мог». (И. Рубинштейн, «Интервью для фильма «Французский сон». Иван Дыховичный», «В поисках Высоцкого» (г. Пятигорск), № 18, апрель 2015 г.)

Но некоторые песни Юрия Иосифовича Высоцкому все же импонировали, а одну он даже публично исполнял и записывал.

Поэт-эмигрант Юрий Михайлович Кублановский, выступая 25 января 2018 года в эфире Русской службы Радио «Свобода» в программе «Герои времени», выпуск которой «С кем вы, Высоцкий?» был посвящен 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича, рассказывал:

«Ведущий: Когда у Высоцкого было мало своих песен, он исполнял песни Галича, Визбора.

Ю. Кублановский: Да, я слышал несколько раз.

В.: Он с Зыкиной пел: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану…»

Ю. К.: Стихи Смелякова».

Музыку на стихи советского поэта Ярослава Смелякова «Если я заболею» (1940) Визбор написал в 1958 году. Высоцкий пел песню неоднократно, чаще – в дружеских компаниях. Композиция была суперпопулярна в СССР в 60-е. И, к слову сказать, даже попала в фильмы, снятые в те годы.

В 1963-м на экраны вышла картина Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». В нем песню напевал работающий в квартире писателя Воронова полотер в исполнении Владимира Басова. О, сюжет!

В комедии же Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966) ее пытались петь, выходя из пивбара, крепко выпившие, намешавшие главные герои фильма – следователь Максим Подберезовиков (Олег Ефремов) и страховой агент, он же угонщик авто Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский (Смоктунович)).

Дочь кинорежиссера Ольга Рязанова вспоминала: «Увидела в ленте этот кадр из «Берегись автомобиля» и вспомнила одну историю. Мы с родителями однажды сидели в гостях в одном писательском доме, и там был поэт Ярослав Смеляков, в то время очень известный.

А в фильме Смоктуновский с Ефремовым, надравшиеся в этой пивной, выходят из нее, придерживая друг друга, и поют «Если я заболею, к врачам обращаться не стану» – песню на слова Смелякова. И вот Смеляков во время застолья, очень сильно приняв на грудь, стал «наезжать» на папу за то, что его песню поют пьяные. Причем, «наезжал» очень мрачно и упорно, усматривая в этом какой-то злой умысел. Все присутствующие начали убеждать его, что для поэта – высшая оценка, если его стихи поют пьяные, пьяные не будут петь что ни попадя, и это истинное народное признание. В общем, через какое-то время аргументы возымели действие, и все закончилось мирным продолжением банкета». (Интернет-сайт журнала «STORY» story.ru, «Ольга Рязанова: Евтушенко, Высоцкий и… Сирано де Бержерак».)

Популярная в народе песня моментально обросла пародиями и переделками, типа:

Если я заболею,

К врачам обращаться не стану.

Обращусь я к еврею,

Знахарю дяде Натану.

Что же до Владимира Высоцкого, то самое раннее, сохранившееся на пленках, исполнение им песни Визбора датируется осенью 1962 года. Впервые слушателю оно представлено на выпущенном в 1998-м компанией «SoLyd Records» CD «"Летит паровоз", репертуар 1960-1965». «Традиции авторской песни с самого начала не исключали исполнения песен других авторов. Хотя В. Высоцкий старался не петь чужих песен, в его раннем, можно сказать, репертуаре есть песни А. Галича, Н. Матвеевой, Ю. Визбора и других, правда пелись они исключительно в кругу друзей», – указывают в буклете, прилагаемому к компакт-диску, его авторы-составители.

Последнее исполнение песни «Если я заболею» Высоцким, опять же зафиксированное на магнитофонной пленке, состоялось в ночь с 21 на 22 августа 1974 года. Именно о нем говорил в радиобеседе Кублановский. В Белграде, в посольстве СССР в Югославии, на вечеринке для посла и его гостей знаменитую трогательную композицию Владимир Семенович спел дуэтом с Людмилой Зыкиной. Трек с ее записью также вошел в названный выше компакт-диск Высоцкого.

Дочь Юрия Визбора Татьяна в интервью, вспоминая об одной из самых известных песен отца, – «Монологе технолога Петухова», утверждала: «Между прочим, за эту песню еще и Владимир Семенович Высоцкий пострадал, который ее спел». («Татьяна Визбор: "Мой отец – Юрий Визбор"»: интервью, беседовал К. Смирнов, «STORY», № 10, октябрь 2008 г.)

Дочка ошибается. В цитируемом в разделе «ПРЕССА» отрывке из письма поэта в ЦК КПСС Высоцкий ясно дает понять: никогда ни с эстрады, ни в компаниях эту песню он не исполнял.

Владимир Высоцкий: «Визбор, я слышал, возобновил свои выступления, понемножечку стал работать. Я отношусь к нему с симпатией, мне нравилась его песня про Серегу Санина». (В. Высоцкий, «Четыре четверти пути» (1988), глава «"Бег иноходца" (Владимир Высоцкий о песнях, о себе)».) Это – искаженная цитата из концертного монолога Владимира Семеновича.

Одну из своих самых известных песен Юрий Иосифович написал в 1965 году. Высоцкий, выступая с концертом в Московской Городской клинической больнице № 31 (Олимпийская поликлиника) 25 февраля 1980 года, рассказал слушателям о своем отношении к этой песне и к творчеству ее автора – вообще: «…Я к Визбору отношусь с симпатией, хотя, в общем, я думаю, что он сейчас уже не пишет никаких песен. То, что он делал раньше – одну песню я довольно так от<личал>… Ну, в общем, хорошо к ней относился, к этой песне про Серегу Санина, который там чего-то где-то куда-то упал…» (цит. по фонограмме концерта).

Кстати, песни Владимира Высоцкого не только из к/ф «Вертикаль» хвалил Юрий Иосифович (подробности см. в разделе «КИНЕМАТОГРАФ»). Приятель обоих исполнителей, актер кино и Театра на Таганке, чтец, мемуарист Вениамин Смехов (Гедройц) в авторской программе из цикла «Золотой век Таганки», посвященной истории создания спектакля «Пугачев» по стихотворной драме С. Есенина (телеканал «Культура», 21 мая 2012 г.), вспоминал, что «известный поэт, бард, актер Юрий Визбор, говоря о песне Володи «Моя цыганская», написанной Высоцким в конце 1967 года, утверждал: "Если бы он написал только эти две строфы, он бы уже навсегда остался в русской поэзии"». Смехов процитировал строки, так понравившиеся Визбору и поразившие его своей правдивой образностью:

Вдоль дороги лес густой

С бабами-ягами.

А в конце дороги той –

Плаха с топорами.

И ни церковь, ни кабак –

Ничего не свято!

Нет, ребята! Все не так,

Все не так, ребята!

Комментарий от первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, писавшего о бывшем руководителе КГБ, а впоследствии ЦК КПСС и страны Юрии Андропове: «Музыку Юрий Владимирович чувствовал очень тонко. Но на отдыхе слушал исключительно бардов-шестидесятников. Особо выделял Владимира Высоцкого и Юрия Визбора». (М. С. Горбачев, «Жизнь и реформы» (в 2-х тт.) (1995), Книга 2, глава 6 «Испытание властью», «Поездки по стране».)

В конце 1950-х годов Юрий Иосифович пишет повесть «На срок службы не влияет» (при жизни барда опубликована не была). В ней Визбор цитирует строки из песни Владимира Высоцкого «Зэка Васильев и Петров зэка» (1962). Вставлены они в прозаическое произведение позже: при написании повести названного песенного произведения еще физически не существовало.

А в сентябре 1974 года Визбор на дне рождения приятельницы знакомится с ее подругой, журналисткой Ниной Тихоновой, вскоре ставшей четвертой, последней женой барда. Анатолий Кулагин пишет в книге о некрасивой истории, случае, умышленно подстроенном глупыми друзьями-пошляками Юрия Иосифовича: «После полного разрыва с Татьяной Лаврушиной Визбор появляется в компаниях уже с Ниной. Выбор друга старая компания одобрила. Нина, оказавшись в новой для нее среде, держалась как истинная аристократка: когда Визбор представил ее друзьям, они хором прокричали строчки из песни Высоцкого «Наводчица»: «Ну и дела же с этой Нинкою!..» – и далее прозвучал весьма игривый текст в соответствии с оригиналом. Не ожидавший такой шутки Визбор побледнел (не двусмысленность ли? не обида?), а Нина ничуть не переменилась в лице. Это была «проверка», и она ее выдержала». (А. Кулагин, «Визбор» (2013) (серия «ЖЗЛ»), глава «Золотая подружка моя из созвездия Лебедь…»)

1975 год. «Появляется у Визбора в ту пору ироническая песня «Семейный диалог», перекликающаяся со знаменитым, на тот момент уже написанным «Диалогом у телевизора» Высоцкого». (А. Кулагин, «Визбор» (2013) (серия «ЖЗЛ»), глава «Золотая подружка моя из созвездия Лебедь…») Шуточная песня Владимира Семеновича «Семейный цирк» написана двумя годами ранее, в 73-м. Но ее ни в коем случае по юмору, искрометности, характеру героев и глубине сюжета нельзя сравнивать со скучной бытовой болтовней персонажей в произведении Юрия Иосифовича. Песня Визбора в поэтическом и песенном соревновании явно проигрывает.

Да, главное: Юрий Визбор в исполнении песен Владимира Высоцкого замечен не был.

ПЕСЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Талантливая самарская журналистка Нина Добрусина вопрошала: «Ну кто такой Окуджава? Эстетствующий поэт для небольшой горстки людей. Кто такой Высоцкий? Ну написал он по-трезвому всего несколько нормальных песен. А все остальные, которые бунтарские, он писал только по пьяни. Ну кто такой Визбор? Ну о чем он писал? О костре и палатке в лесу да о грязных рюкзаках, которые вокруг разбросаны». (Н. Добрусина, «Нет дороге окончанья…»: интервью с Н. Тихоновой-Визбор, литературный альманах «Самарские судьбы», № 4, 2009 г., глава «Придут другие времена, ты верь…»)

Андрей Морозов о песенной поэзии Юрия Визбора в сравнении с песенным творчеством Владимира Высоцкого: «Во всем творчестве барда прослеживалась некая склонность к самоустраненности от конфликта, вползанию в раковину политически нейтральной ниши спокойствия.

Визбор, по сути, родился с Высоцким в соседних дворах. Но если уголовная лирика Высоцкого – самостоятельный раздел в его поэтическом наследии, то у Визбора это лишь эпизод в автобиографии. Пусть и описанный им предельно самоиронично.

Высоцкий писал об альпинистах, Визбор – о туристах. Высоцкий иронизировал над олимпийцами в минуту триумфа, Визбор славил спокойствие лыжника, поставившего инвентарь у печи. Где, к слову, он испортится, и его придется выкинуть. Высоцкий пел о надрыве двигателя, о своей колее для каждого, Визбор успокаивал: «Можно только фарами мигнуть».

Но при этом Визбор был не менее популярен.

Визбора напоет любой из тех, кто хоть лет десять да прожил при СССР. Кто смог культивировать в себе середняка, условного человека в футляре, трансформировавшего внутренний бунт против системы в пеший маршрут туриста. И чувства именно таких людей, совсем не героев, соблюдающих правила движения по жизни, Визбору удалось в своем творчестве изобразить куда объемнее, куда искреннее, чем Высоцкому.

Высоцкого Акакии Акакиевичи не интересовали. Визбор вознес их на свой поэтический трон, оставляя погибшего летчика Серегу где-то в тайге. Словно подразумевая последующие экспедиции.

Герои остались в стороне от Визбора.

Успех Визбора-творца в том, что он сумел возвести дилетантизм в степень искусства. Можно плохо играть на гитаре, писать стишата с банальными образами и – быть любимым и цитируемым подэлитным классом младших научных сотрудников и школьных учителей географии». (Информационный портал фонда «Русский мир» russkiymir.ru, 20 июня 2014 г., А. Морозов, «Ревновал ли Визбор Высоцкого к славе?»)

Журналист Александр Шойхет – о невысоком качестве поэзии Владимира Высоцкого (автор не приводит этому никаких доказательств, кроме озвучивания собственного, субъективного мнения): «С точки зрения п о э з и и. Он был хорошим поэтом-песенником. Но поэтический уровень его стихов был невысок, непритязателен. Среди поэтов, его современников, есть гораздо более талантливые: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, А. Межиров, Я. Смеляков, Б. Ахмадулина, Ю. Левитанский, Н. Рубцов, из поэтов-бардов – Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, Н. Матвеева. Были прекрасные поэты-песенники,авторы замечательных военных песен – М. Исаковский и А. Фатьянов. Достаточно положить перед глазами тексты Высоцкого и этих поэтов, чтобы убедиться в весьма среднем уровне его стихов». (Интернет-сайт world.lib.ru, 8 декабря 2010 г., А. Шойхет, «Защитникам В. Высоцкого».)

Зург, 25 февраля 2008 г.: «А мне Визбор не нравится (мое субъективное мнение). Какие-то пресные песни в отличие от того же Высоцкого, который пел потому, что не петь просто не мог. Крови сердца мало в них. Как про Визбора заговаривают, так сразу вспоминается «Солнышко…» А когда вспоминают Высоцкого, на ум приходят куда более эмоциональные песни». (Комментарий пользователя к статье: Сабжер, «Личность – Юрий Визбор», текст размещен 24 февраля 2008 года на интернет-портале «GOROD.TOMSK.RU городская социальная сеть» skillead.gorod.tomsk.ru.)

Кинорежиссер, сценарист, писатель, актер Александр Стефанович: «В начале 1970-х бардовская песня была в большой моде. Все кому не лень что-то сочиняли и исполняли. Лидерами направления были Булат Окуджава, Александр Галич, Юрий Визбор. Высоцкий же, несмотря на свою популярность, долго воспринимался как автор музыкальных фельетонов наподобие «Диалога у телевизора». Все умирали со смеху, настолько это было остроумно и точно, но серьезным поэтом его не считали». («Что имеем – не храним. Режиссер Александр Стефанович – о несостоявшейся роли Владимира Высоцкого и его месте в русской литературе», «Известия», 25 января 2018 г.)

Рудольф Фукс (Рувим Рублев), арваньтюрист, продюсер, поэт, бард, певец, журналист, писатель, сценарист, коллекционер: «До истинной сатиры Владимира Высоцкого или едкого сарказма Александра Галича Юрий Визбор почти никогда не поднимается. Я сказал «почти», потому что истинный поэт – а Визбор именно таков, – как бы ни пытался сдержать в себе те или иные переживания, как бы ни старался уйти в какие-то иные темы, все равно скажет о наболевшем, пусть даже и в завуалированной форме». (Интернет-сайт «bards.ru» bards.ru, Р. Рублев, «Юрий Визбор – поэт и репортер. Из записок коллекционера Магнитиздата».)

Тот же Фукс-Рублев – о песнях авторов-исполнителей на спортивную тему: «Спортивные песни Юрий Визбор, как известно, начал сочинять намного раньше, чем Владимир Высоцкий. И если Высоцкий подавал свою спортивную серию в юмористическом ключе, а Галич – даже в сатирическом, то у Визбора они написаны в более широком диапазоне – от описаний переживаний спортсмена до песен трагических». (Там же.)

Валерий Брут, журналист: «Песни обоих бардов, если чем-то схожи, то в деталях. Лира Высоцкого – сильная, яростная. Казалось, гитара в его руках выстрелит или взорвется. Песни Визбора – светлые, лиричные. Кажется, он пел их с легкой улыбкой.

Высоцкого и Визбора хочется постоянно слушать. Не обойтись без сравнений. И без ассоциаций – тоже.

Окуджава, воспел Арбат, сделал его самым привлекательным и притягательным уголком Москвы. И с ним согласились, хотя улица в центре Москвы была ничем не лучше, чем, к примеру, Чистые пруды и их окрестности, воспетые в прозе Юрием Нагибиным. Но «одолеть» Окуджаву он не смог. Как и Высоцкий, с ностальгией вспоминавший Каретный ряд. И Визбор не сумел восславить Сретенку, хотя, судя по его песням, она, обвитая переулками-притоками, была славным местечком». (Интернет-сайт информационно-аналитического издания «Столетие» stoletie.ru Фонда исторической перспективы, 20 июня 2019 г., В. Брут, «"Не утешайте меня, мне слова не нужны…" Сегодня – 85 лет со дня рождения Юрия Визбора».)

Георгий Васильев, композитор, поэт, сценарист, режиссер: «Розенбаум, пока был врачом, писал авторскую песню. Писали авторскую песню драматург Галич, журналист Визбор, металлург Берковский, актер Высоцкий… У каждого из них кроме песен был свой особый мир, из которого они черпали эмоции и знания. Поэтому авторская песня отличается чем-то особым, что можно назвать доверительностью, правдивостью, искренностью, свойскостью, можно разными словами этот феномен объяснять. Но смысл в том, что авторская песня – самодеятельная песня, которую люди пишут не за деньги, а от избытка чувств, потому что у них еще много чего в жизни есть, и это «много чего» они перекладывают в песню». (Интернет-сайт «Вard.ru» bard.ru, А. Обыдёнкин, «Навстречу 35-му Грушинскому фестивалю! "Свободный человек Георгий Васильев"»: интервью с Г. Васильевым, июнь 2007 г.)

Но, увы, «в Визборе не было трагизма Высоцкого, не было откровенного вызова системе, присущего Галичу». (Интернет-сайт «Дзен» dzen.ru, страница «В море книг», 25 сентября 2024 г., А. Кулагин, «Он – мой кумир, он – наша юность».)

Нина Тихонова-Визбор: «Юра, он не был таким бунтарем, как Владимир Высоцкий, он не был таким страдальцем, как Галич. Да, такой, с иронией такой… Он не был таким, как бы, признанным, как Окуджава». (Первый канал, «Песни нашего двора. Территория свободы», ЗАО «Совершенно секретно» по заказу ОАО «1 канал», 2006 г., эфир – 29 мая 2006 г.)

Она же в беседе с журналистом: «Сегодня мужчинам не хватает мужественных песен Высоцкого, Окуджавы и Визбора». (В. Вахрамов, «Память сердца»: интервью с Н. Тихоновой-Визбор, «Музыкальная правда», № 23, 4 июня 2008 г.)

Литературовед, писатель, философ Юрий Карякин – в интервью пятигорскому журналисту Валерию Перевозчикову, Переделкино 5 октября 1996 года: «Володя, Окуджава, Галич, Визбор, Юлий Ким – это же общение с душами, это же душевная пища». (В. Перевозчиков, «Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмертная судьба» (2000), глава «Юрий Карякин».)

Анатолий Валентинович Кулагин, биограф Визбора, – о песенной поэзии Юрия Иосифовича через призму песен Владимира Высоцкого: «Творчество барда питалось реальной жизнью, реальными встречами, было документальным в поэтическом смысле этого слова. В эту же пору вырастает в большое явление и Высоцкий, и его поэзия тоже была густо замешена на разнообразной жизненной и житейской эмпирике, но здесь как раз и видна существенная разница между творческим подходом к ней одного мастера и другого. Когда Высоцкого спрашивали, имея в виду обширную галерею его персонажей, «не воевал ли он, не плавал ли, не летал ли…», он отвечал так: «Я думаю, что вовсе не обязательно подолгу бывать в тех местах, о которых пишешь, или заниматься той профессией, о которой идет речь в песне. Просто нужно почувствовать дух, плюс немножечко фантазии…» «Немножечко» – это, как пояснял сам поэт, «процентов 80–90». И еще Высоцкий был склонен объяснять свое пристрастие к ролевой лирике собственной актерской профессией. У Визбора, захоти он тоже воспользоваться помощью математики, «процентное» соотношение было бы иным. У него подход не столько актерский (впрочем, и лирику Высоцкого одним только «лицедейством» не объяснишь), сколько журналистский. Его непосредственное соприкосновение с каждой сферой жизни, отозвавшейся затем в творчестве, было более тесным. Он всегда или почти всегда пел о том, что видел и в какой-то степени испытал сам, и не преувеличивал, говоря, что за годы работы в журналистике освоил многие профессии: водил большие грузовики, бурил перфоратором подземную породу на строительстве тоннеля, по-настоящему, а «не с удочкой», рыбачил в северных морях… Наверное, он как поэт нуждался в этом больше, чем его собрат по авторской песне. В этом отношении Визбор и Высоцкий удивительно дополняют друг друга, показывая «вдвоем», как разнообразны пути творческого освоения сходных жизненных сфер (ведь солдаты, летчики, моряки, шоферы есть среди героев песен обоих авторов)». (А. Кулагин, «Визбор» (2013) (серия «ЖЗЛ», глава «Рассказать вам про жизнь репортера…»)

Русский писатель, прозаик, публицист, переводчик Давид Перецович Маркиш, приятельствовавший с Владимиром Семеновичем в 1960-е годы, в статье «Феномен Высоцкого» (2008) (текст размещен на интернет-сайте «Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи» v-vysotsky.com) писал: «У Высоцкого есть последователи, но нет предшественников. Он и от замечательных бардов-шестидесятников – Окуджавы и Галича, Визбора и Клячкина – стоял в стороне, в одиночестве. Так он стоял, в окружении несметной тьмы своих почитателей».

Однако наиболее метко и верно написал известный высоцковед, биограф поэта Марк Цыбульский (США): «Ничуть не умаляя значения таких авторов, как Ю. Визбор, А. Городницкий, Ю. Кукин и других (у них были и есть горячие почитатели), выскажем свое суждение. Авторская песня никогда бы не состоялась как явление, если бы не два человека – Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Не было бы без них авторской песни в том виде, как мы ее понимаем, даже если бы магнитофоны давали в нагрузку к «Беломору». До Окуджавы авторская песня, в основном, была описательной, представляла собой рифмованные впечатления, редко поднимаясь до высот истинной поэзии. Вспомним: горы у Визбора, тайга у Кукина, экзотические страны у Городницкого. Не станем спорить, многие из этих песен по-своему хороши, но, все же, говоря словами Высоцкого, это – песни-зарисовки, в которых не было второго плана. Поэзия в истинном смысле этого слова пришла в авторскую песню лишь с появлением Окуджавы, а затем – Высоцкого». (М. Цыбульский, «Жизнь и путешествия В. Высоцкого» (2004), глава «Высоцкий и Окуджава».)

ПРЕССА

Конец 60-х годов для Высоцкого – трудное время, может быть даже – самое трудное в жизни: травля в прессе, неутверждения на кинороли, проблемы семейно-бытового плана и со здоровьем, участившиеся конфликты в театре… Именно тогда появляются первые официальные газетные публикации о песенном творчестве Владимира Семеновича, правда, практически все они были критического плана.

Приятным исключением из правил стала публикация в многотиражной газете «За индустриальные кадры» (г. Свердловск) (номер от 28 декабря 1967 г.) интервью с ленинградским автором-исполнителем Александром Дольским, родившемся, кстати, в столице Урала. Приведем небольшой отрывок из беседы, в котором упоминаются герои главы. Александр Александрович вещал: «Человек незаметно для себя приобщается к созданию духовных ценностей, которыми раньше он только наслаждался. Это второе призвание не только не мешает его основному занятию, а, наоборот, расширяет сферу его интересов, способствует гармоническому развитию, более полному познанию жизни. Ведь искусство – одна из форм познания объективного мира.

Не является ли движение менестрелей подтверждением этого тезиса, особенно если взять хороших авторов, хорошие песни. Например, Ада Якушева – педагог, Ким – педагог, Высоцкий – актер, Визбор – журналист, Вахнюк – корреспондент радио, и т. д. Они хорошо знают жизнь. В конце концов, они просто умные люди. А это уже важно».

Но две недели спустя началась газетная травли молодого поэта, исполнителя и актера: 11 января 1968 года владивостокская газета «Ленинец» опубликовала относительно нейтральную заметку В. Попова «Толпа послушна звонким фразам…», в которой ее автор предрекает песням Высоцкого короткую славу.

«В последнее время на «длинной дистанции» династии «трагических клоунов» выделился новый лидер – Владимир Высоцкий. Современный уровень развития техники магнитофонной записи позволил ему достичь такого уровня популярности, о котором даже и не мечтали ни Саша Черный, ни Игорь Северянин…

В своих лучших песнях Высоцкому иногда удается, изложив довольно сложные проблемы предельно простым способом, достичь тонкой иронии над обывателем, издевки над стереотипами мышления. К сожалению, это получается у Высоцкого очень редко, значительно чаще он просто впадает в плоский примитивизм, усиливая его своей всеобщей стилевой эклектикой и дилетантизмом. («Если б водка была на одного», «Христос», «Зачем мне считаться шпаной» и др.)

Некоторые его поклонники считают, что Высоцкому удается затронуть в душе человека какие-то особые струны, которые до него никто не смог заставить зазвучать. Возможно, в этих словах есть доля правды. Но, с одной стороны, человеческая душа пока еще не сладкозвучная арфа, все струны которой поют высоко и благородно. А с другой стороны, популярность Высоцкого определяется тем, что сейчас наши поэты-песенники переживают известный кризис, а святое место массовой песни никогда не бывает пусто. Вспомним хотя бы печально знаменитые «Ландыши» и «Мишку» – они тоже претендовали на исключительную популярность, но с появлением действительно хороших песен канули в неизвестность. Вернее всего, именно такая судьба ожидает и песни Высоцкого. Следует отметить, что некоторые песни коллег Высоцкого по жанру значительно интереснее и оригинальнее. Это «Париж», «Клоун» Ю. Кукина, большинство песен Б. Окуджавы, некоторые песни Ю. Кима и Ю. Визбора. Они намного интеллигентнее, тщательнее отделаны, и им обеспечена более долгая жизнь…

Ведь всерьез, как поэзию, песен Высоцкого не принимает никто, даже самые яростные из его сторонников.

Его песни и не могут быть поэзией: все они убийственно однообразны. И однообразны не формой, а своим содержанием, внутренним наполнением.

И если они получили популярность, то остается только посочувствовать эстетическим вкусам аудитории, испытывающей восторг при исполнении песен Высоцкого…», – язвительно завершает свою статью журналист-дальневосточник.

В дальновидности и прозорливости уличить Попова, к счастью, не получается, но сравнение песен Владимира Семеновича (пусть и в худшую для Высоцкого сторону) с песенными произведениями его коллег, прежде всего Визбора и Окуджавы, считающихся родоначальниками бардовского движения, – говорит о многом. В частности, о том, что к концу 60-х Высоцкий был молодым, но уже заметным художником песни, сумевшим посредством их сочинения и исполнения громко заявить о себе!

«Советская Россия» в номере от 9 июня 1968 года публикует статью «обличителей» и «борцов за нравственность» преподавателя консультационного пункта Государственного института культуры из Саратова Г. Мушты и корреспондента газеты А. Бондарюка «О чем поет Высоцкий?» В ней ее авторы в пух и прах раскритиковали песни поэта.

«В старину, говорят, в Москву за песнями ездили. Да, собственно, почему только в старину? Сколько замечательных песен, родившихся в столице, помогали советским людям строить и жить, бороться и побеждать.

Замечательные песни создают московские композиторы и сейчас. Только совсем не такие песни везут некоторые «барды» из Москвы. И звучат они в городах, находящихся на весьма солидном расстоянии от столицы. Быстрее вируса гриппа распространяется эпидемия блатных и пошлых песен, переписываемых с магнитных пленок. Быть может, на фоне огромных достижений литературы и искусства это кажется мелочью, «пикантным пустячком». Но у нас на периферии вредность этого явления в деле воспитания молодежи видна совершенно отчетливо.

Мы очень внимательно прослушали, например, многочисленные записи таких песен московского артиста В. Высоцкого в авторском исполнении, старались быть беспристрастными.

Скажем прямо: те песни, которые он поет с эстрады, у нас сомнения не вызывают и не о них мы хотим говорить. Есть у этого актера песни другие, которые он исполняет только для «избранных». В них под видом искусства преподносится обывательщина, пошлость, безнравственность. Высоцкий поет от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных. Это распоясавшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью («Ну, ничего, я им создам уют, живо он квартиру обменяет»).

У Высоцкого есть две песни о друге. Одна написана для кинофильма «Вертикаль», другая с экрана не звучала. Люди из этих песен очень разные: один отправляется в горы, другой едет в Магадан. Что ж, ехать в Магадан, как и в другие края, чтобы строить, бороться с трудностями, – дело похвальное. Но Высоцкий воспевает не это. Он спешит «намекнуть», что его друг едет в Магадан «не по этапу, – не по этапу, его не будет бить конвой, он добровольно».

Вначале трудно даже понять, кто более дорог Высоцкому: тот друг, который поддержал его, свалившегося со скал, или тот, который едет в Магадан, потому что «с него довольно» (чего довольно?) и что автору ближе – «испробовать свои силы в горах» или «уехать с другом заодно и лечь на дно»?

Но в конечном итоге друг выбран. И совсем не тот, что «шел за тобой, как в бой», а тот, который идет «на дно». Певец клянется ему в своей верности:

Я буду петь под струнный звон

Про то, что будет видеть он.

Во имя чего поет Высоцкий? Он сам отвечает на этот вопрос; «ради справедливости и только». Но на поверку оказывается, что эта «справедливость» – клевета на нашу действительность. <…>

Высоцкий сложил «Сказку о русском духе», который вылился из винной бутылки, но, несмотря на свои способности, «супротив милиции ничего не смог». Забрала «русского духа» милиция:

Вывели болезного, руки ему за спину,

И с размаху кинули в черный воронок.

В программной песне «Я старый сказочник» Высоцкий сообщает:

Но не несу ни зла я и ни ласки…

Я сам себе рассказываю сказки.

Ласки он, безусловно, не несет, но зло сеет. Это несомненно. Так, например, взяв строчку из поэмы В. Маяковского, он предлагает ее в такой обработке:

И думал Буткеев, мне челюсть кроша,

Что жить – хорошо и жизнь – хороша!

Могут подумать: паясничает актер, просто ублажает низменные вкусы. Однако, оказывается, Высоцкому приятна такая слава, которая «грустной собакой плетется» за ним. И в погоне за этой сомнительной славой он не останавливается перед издевкой над советскими людьми, их патриотической гордостью. Как иначе расценить то, что поется от имени «технолога Петухова», смакующего наши недостатки и издевающегося над тем, чем по праву гордится советский народ:

Зато мы делаем ракеты,

Перекрываем Енисей,

А также в области балету

Мы впереди планеты всей.

В школах, институтах, в печати, по радио много усилий прилагается для пропаганды культуры речи. Борются за чистоту разговорного языка лингвисты и филологи. А артист Высоцкий уродует родной язык до неузнаваемости. Чего стоит хотя бы это: «из дому убег», «чегой-то говорил», «из гаражу я прибежу» и «если косо ты взглянешь, то востру бритву наточу», «чуду-юду победю» и т. д. и т. п.

Все это совсем не так наивно, как может показаться на первый взгляд: ржавчина не вдруг поражает металл, а исподволь, незаметно. И человек не вдруг начинает воспринимать и высказывать чуждые взгляды. Сначала это просто сочувствие преступникам на том основании, что они тоже люди. Сначала – вроде шутя о милиции, которая «заламывает руки» и «с размаху бросает болезного», а потом возникает недовольство законом, правосудием. «Различие между ядами вещественными и умственными, – писал Лев Толстой, – в том, что большинство ядов вещественных противны на вкус, яды же умственные … к несчастию, часто привлекательны».

Привлекательными кажутся многим поначалу и песни Высоцкого. Но вдумайтесь в текст и вы поймете, какой внутренний смысл таится за их внешностью.

Мы слышали, что Высоцкий хороший драматический артист, и очень жаль, что его товарищи по искусству вовремя не остановили его, не помогли ему понять, что запел он свои песни с чужого голоса».

Примечательно, что сочинившие статью товарищи, обвиняя Высоцкого, приписывают ему авторство песни Юрия Визбора «Монолог технолога Петухова» (известная по рефрену из припева как «Зато мы делаем ракеты»). Впрочем, это не единственный ляп обличителей: они также записывают поэта в авторы композиции Юрия Кукина «Я старый сказочник».

Андрей Львович Юрков, прозаик, ученый-химик, горный турист и спасатель, в статье «Разрешите вам напомнить о себе. Песни-монологи в творчестве Юрия Визбора» («Независимая газета», 17 июня 2020 г.) справедливо указывает, что Юрий Иосифович совсем «не издевался, когда писал:

Зато, говорю, мы делаем ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета,

Мы впереди, говорю, планеты всей!

Но попахивало от этой песни нонконформизмом. А кто автор? Ну, не разобрались блюстители морали. Перепутали.

И вот газета «Советская Россия» публикует статью «О чем поет Высоцкий?» и, помимо обвинений в безыдейности и обывательщине, ругает автора за издевательство над достижениями советского народа, за то, что «…мы делаем ракеты, перекрываем Енисей». Эстафету ругани в адрес технолога Петухова подхватили «Комсомольская правда», «Тюменская правда», «Комсомолец Кубани».

Высоцкий сумел доказать, что он ни при чем. По слухам, он даже письмо написал в ЦК ВЛКСМ. И только тогда травля прекратилась. А Визбора грозы миновали (разрядившись на Высоцком)».

Через неделю, 16 июня, по все тому же песенному творчеству Владимира Высоцкого «шарахнула» другая центральная газета – «Комсомольская правда». Орган ЦК ВЛКСМ публикует статейку Р. Лынева с претенциозным названием «Что за песней?» В ней в вину автору-исполнителю ставилось раннее творчество, песни из так называемого «блатного» цикла.

30 августа 1968 года некто С. Владимиров в газете «Тюменская правда» публикует статью в стиле Мушты-Бондарюка «Да, с чужого голоса!», в которой, как и названные критики, приписывает Высоцкому авторство песни Визбора «Монолог технолога Петухова».

Следом эстафету травли поддержала и другая региональная пресса, в ее числе – печатный орган Краснодарского крайкома ВЛКСМ газета «Комсомолец Кубани» – в лице главного режиссера Краснодарской филармонии Виктора Малова.

Высоцкий прекрасно знал и понимал, что такого рода публикации бесследно не проходят. И поэтому дело без ответа решил не оставлять. И стал обдумывать письмо в свою защиту. В те же газеты писать было бесполезно – ответа не дождешься. Надо брать выше. А посему 24 июня 1968 года Владимир Высоцкий пишет письмо на имя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС Владимира Ильича Степакова. И – отправляет его.

Не станем цитировать письмо поэта полностью – оно довольно объемное. Ограничимся лишь отрывком, касающимся темы этой главы: «Автор обвиняет меня в том, что я издеваюсь над завоеваниями нашего народа, иначе как расценить песню, поющуюся от имени технолога Петухова: «Зачем мы делаем ракеты…» и т. д. Обвинение очень серьезное, но оно опять не по адресу, ибо эта песня не моя… Эти песни я никогда не исполнял ни с эстрады, ни в компаниях». (Впервые полный текст письма опубликован в журнале «Известия ЦК КПСС», № 12, декабрь 1989 г.)

Вот так – из-за незнания темы авторами статьи и песенной популярности Визбора в те годы, досталось Владимиру Семеновичу. Юрий Иосифович со своей песней стал невольным соучастником травли коллеги…

А что же с письмом Высоцкого? Оно и осталось без ответа, но газетную травлю поэта заметно поубавило. Но это случится позднее. А в том же 1968-м нападки на песенное творчество автора-исполнителя продолжились.

«Публичная порка» с новой силой разгорелась осенью: 15 ноября со страниц все той же «Советской России» на песни Высоцкого «оволчился» мэтр советской эстрады, композитор Василий Соловьев-Седой. Его гневная статья явилась откликом на летнюю критику газеты.

А в декабре все того же многострадального 68-го года недобрым словом помянул личность и творчество поэта другой советский классик – Дмитрий Кабалевский, выступая с трибуны очередного Съезда Союза композиторов СССР…

Итак, травля хотя и не закончилась, но жизнь – продолжалась.

ЗНАКОМСТВО, ВСТРЕЧИ

Знакомство двух ярких фигур авторской песни состоялось на рубеже конца 1950-х – начала 60-х годов. Журналист Валерий Брут писал: «Визбор и Высоцкий были знакомы, но до дружбы не дошло». (Интернет-сайт информационно-аналитического издания «Столетие» stoletie.ru Фонда исторической перспективы, 20 июня 2019 г., В. Брут, «"Не утешайте меня, мне слова не нужны…" Сегодня – 85 лет со дня рождения Юрия Визбора».) Абсолютно верно: дружбы между ними не возникло. Но каждый с уважением относился к творчеству друг друга, прежде всего, конечно, песенному, но и кинематографическому. И по возможности следил за ним.

Актер кино и коллега поэта по Театру на Таганке, композитор и певец Борис Хмельницкий вспоминал: «Когда Володя брал гитару – все девушки его были. Хотя тогда у нас компания была не самая слабая: Михалков, Кончаловский, Смирнитский, Ромашин, Золотухин, Визбор!..» («Борис Хмельницкий – Последнее интервью последнего рыцаря», «Шансон-ревю», № 2, май 2008 г.)

На середину-конец 1960-х приходятся следующие воспоминания того же Хмельницкого: «Однажды Никита Михалков, сам Никита Сергеевич Михалков, привел в компанию Хулио. Отец его был 1-й секретарь Чилийской компартии. (Речь, вероятно, идет о Луисе Корвалане. – А. С.) Этот Хулио сел на пол и стал петь всякие песни. Бородатый такой, энергичный мужик. Девушки были. Ну и Володя подзавелся. Красивые женщины! Когда Володя видел красивых женщин, он всегда подзаводился. Да и мы – тоже. А гитары семиструнной – не было.

Тогда мы пошли к Юрию Визбору, который жил в этом же доме на восьмом этаже. Заходим к нему: «Юра, дай одну из своих гитар! Там Хулио приехал, дай Володе, чтоб попел тоже». – «Не, ребята! Вы что? Чужие инструменты – не отдают!» Я говорю: «Ну, под нашу ответственность – Володя, я! У тебя же не одна гитара?» – «Ну ладно, смотрите! Я потом загляну».

Взяли ее, гитару Визбора. Хулио поет и Володя, Хулио и Володя. Тот, значит, стал стучать по своей гитаре. Хорошо играл! Володя подзавелся, стал тоже петь и стучать, и вдруг… На наших глазах вот эта гитара Юрия Визбора… Володька ударил по ней, и что-то взорвалось. Бум! Струны, дека – врассыпную! И – пауза… Мы это – в совочек, в сумочку. И заносим Юрию Визбору: «Юра, прости!..»

Такого количества отборного мата, нецензурных слов и выражений, я не слышал от Визбора ни до, ни после этого случая!

Что делать? Приходим на следующий день: «Юра, мы тебе восстановим гитару!» И мы с Володей поехали на Неглинную улицу. Там тогда магазин был музыкальный. А купить гитару нельзя было, только – по большому блату. Чтобы приобрести гитару, если они были в продаже, надо было еще и очередь отстоять! Мы зашли в магазин, представились, ребята нас узнали. Я говорю: «Ребята, дайте нам гитару!» И они дали нам две гитары. Одну мы отдали Визбору, а вторая осталась у нас, за 9.60». (Док. фильм «Неизвестный Высоцкий», реж. Д. Завильгельский, ООО «Шанс», 2007 г.)

Вспоминает кинорежиссер и сценарист Александр Митта (Рабинович): «Было у меня знакомство и с Юрой Визбором. Мы встретились на съемках фильма «Июльский дождь» и подружились. Он там влюбился в героиню фильма Женю Уралову, и их роман тоже протекал в нашем доме. Визбор пел у нас, я бы сказал, чаще, чем Высоцкий. Но однажды они совершенно случайно совпали на каком-то празднике или очередной субботе. Помню, была Галя Волчек, кто-то еще… Поели, Визбор привычно потянулся к гитаре, спел пару песен. Затем гитару взял Володя, и после его пения произошла совсем другая реакция: все стали просить спеть еще. А Визбора особенно не упрашивали. И после этого Юра больше никогда не пел у нас. Это Лиля заметила. Он приходил с Женей выпить, закусить, поболтать – но ни разу не принес гитару. Вторым быть не хотел, а первое место уступил очень четко». (Интернет-сайт «Высоцкий: время, наследие, судьба» otblesk.com/vysotsky/, «О В. Высоцкрм вспоминает Александр Наумович Митта», записали В. Громов и Л. Симакова.)

О встрече двух бардов в квартире Рабиновича на улице Удальцова ее хозяин вспоминал и в другом интервью: «Народ у нас в те времена толпился все время, комната постоянно была буквально битком набита гостями… Визбор часто проводил у нас время. Я с ним познакомился на картине Хуциева «Июльский дождь», где мы вместе снимались. Сперва Юра был центром всеобщего внимания, а потом в нашей компании появился Высоцкий… И хотя не было на нем никакого отпечатка гениальности – простой и ясный человек, но каким-то непостижимым образом и как-то совершенно естественно он всегда в любом обществе оказывался главной фигурой. Но Юра по определению не мог быть на втором плане, и в результате он просто перестал у нас бывать». («Александр Митта: "Моя жизнь была построена совершенно неправильно"»: интервью, беседовала Т. Зайцева, «7 дней», № 28, 14-20 июля 2008 г.)

Еще один вариант воспоминаний Александра Наумовича: «А потом появился Владимир Высоцкий, и Юрий Визбор исчез. Потому что два солнца в небе не светят. Если он не в центре внимания, то значит, и незачем ему здесь быть, у него ведь есть масса компаний, которые готовы принять его и восхищаться им одним.

Высоцкий приезжал к нам после спектаклей, тоже всегда с гитарой. Как только наступала пауза, он брал гитару и пел, что хотел, – строго определенный репертуар. Мы думали, он это делал, чтобы нас порадовать, а оказалось, мы были у него просто подопытные люди. Потом я понял, что он не просто пел, а как бы обрабатывал песню на маленькой аудитории (в том числе на Галине Волчек, Олеге Ефремове, Олеге Табакове). И как только Высоцкий ее отшлифовывал, она исчезала из его репертуара для узкого кухонного круга и появлялась следующая, поскольку писал он непрерывно. Если послушать записи одних и тех же песен, сделанные в разное время и в разных местах, можно обратить внимание, что Высоцкий исполняет их очень четко. Он абсолютно свободен, он этим живет и дышит, но все же это форма». (Интернет-издание «Большой Город» bg.ru (г. Москва), 23 октября 2011 г., М. Ищенко, «Кухня Митты».)

Фильм Марлена Мартыновича Хуциева «Июльский дождь» вышел на экраны страны в 1967 году, стало быть, Митта-Рабинович вспомнил о встречах Визбора с Высоцким у себя на квартире, произошедших в том же 67-м или годом-другим позже.

На одной из вечеринок у кинорежиссера побывал известный клоун, киноактер, впоследствии еще и телеведущий Юрий Никулин. В интервью, данном 4 февраля 1997 года высоцковеду Олегу Васину, Юрий Владимирович рассказал: «Однажды Митта записывал нас вместе: Высоцкого, Визбора и меня. Митта говорил: "Сегодня вечер бардов!"» («"Полет – это потрясающе!" Юрий Никулин – о Владимире Высоцком. Неизвестное интервью», «Мир новостей», № 3, 21 января 2003 г.)

Станислав Долецкий, детский хирург, академик АМН СССР, а по совместительству писатель и дальний родственник Никулина, вспоминал: «Раза три-четыре мы вместе встречали Новый год. Однажды – у Митты на Малой Грузинской, причем до их с Володей ссоры (в квартиры дома на М. Грузинской Митта и Высоцкий вселились в 1975 году. – А. С.). Туда накатывали разные люди, а тут получилось, что туда ненадолго заехали наши барды: Володя, Юра Визбор… Был Юра Никулин и, по-моему, Андрюша Миронов». (Интернет-сайт «Владимир Семенович Высоцкий» vysotskiy-lit.ru, «О В. Высоцком вспоминает Станислав Яковлевич Долецкий», беседу вели В. Громов, Л. Симакова.)

Разрыв отношений между Высоцким и Миттой состоялся после съемок Владимира Семеновича в фильме режиссера «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (премьера – 6 декабря 1977 года). Свою роль и саму картину поэт и актер считал неудавшимися, но больше его расстроило то, что в киноленту не вошли песни, специально написанные им для исторической мелодрамы.

Вспоминает Валерий Козлов, чемпион СССР по скоростному спуску на горных лыжах (1967, 1971): «Кажется, это было в 1975 году. Я уже работал в МВД, приехал на Кавказ (в Кабардино-Балкарию. – А. С.) в командировку. Конечно, постарался попасть в горы. Поднимаюсь на гору Чегет, где самые знаменитые лыжные трассы, и вижу: у кафе «Ай» на лавочке – Высоцкий и Визбор. Рядом стоят в снегу лыжи. Мы бросились друг к другу, обнялись. Володя предложил проехаться вместе. У нас с Визбором был один размер ноги, и я взял его лыжи. Мы поднялись на самый верх Чегета, съехали. А потом еще раз я съехал по трассе с Визбором…» («Валерий Козлов: "Он привык рассчитывать только на себя"»: интервью, беседовал А. Куликов, «Труд», 20 июля 2005 г.)

А что же о встречах с коллегой поведал сам Юрий Иосифович? «Приходилось ли вам встречаться с Высоцким?» Такой вопрос задали Визбору слушатели на одном из концертов, состоявшихся уже после ухода Владимира Семеновича из жизни. Бард ответил: «Да, мне приходилось встречаться с Высоцким. Более того, одно время мы были с ним близки. Это происходило в те годы, когда Володя только начинал заниматься сочинением песен. Страстно стремился к известности и славе. Был очень ревнив, как и любой талантливый человек. Наконец, когда он этой славы добился, она ему стала гигантской помехой. Не только в творчестве, но и в жизни вообще. Достаточно сказать, что однажды, не очень давно, может быть, года четыре назад, я был в Одессе. Он позвонил мне. Он тоже был в Одессе. У него были съемки там. И когда мы стали договариваться о встрече, я сказал: «Где ты живешь?»

Он сказал: «Я живу – только это большой секрет… В гостинице я жить не могу. На частных квартирах тоже, потому что это бесконечная конная милиция». Он жил в задних комнатах в летнем цирке-шапито. У артистов знакомых. Единственное место, где он мог скрыться». («Юрий Визбор: монологи со сцены» (2000), глава «О себе».)

На Одесской киностудии Высоцкий много снимался в период 1966-68 гг. – в фильмах Б. Дурова и Ст. Говорухина «Вертикаль», К. Муратовой «Короткие встречи» и Г. Югвальда-Хилькевича «Опасные гастроли». Но тогда актер и автор-исполнитель еще не имел огромной популярности. В последний раз на съемках в Одессе Владимир Семенович был в 1978-79 гг., исполняя главную роль в телесериале того же Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Рассказ Юрия Иосифовича – видимо об этом периоде времени.

КИНЕМАТОГРАФ

Первое кинематографическое пересечение Юрия Визбора и Владимира Высоцкого состоялось в 1966 году. Но оно было не актерским, а поэтическим и песенным.

Вспоминает кинорежиссер Борис Дуров: «Фильм надо было сдать, кровь из носа, в декабре, а стоял уже конец мая. Мы решили разделиться. Говорухин поехал на Кавказ выбирать натуру, а я в Москву – искать актеров и автора песен. Высоцкого я тогда не знал, и первым, к кому обратился написать песни для нашей со Стасом дипломной работы – фильму с геометрическим названием «Вертикаль», был Юрий Визбор. Визбору сценарий не понравился – он прочитал его и отказался писать песни. «Это дело провальное. Советую и тебе с товарищем линять с этого проекта», – сказал Юра. Я очень расстроился, но работать продолжал.

После того, как Визбор отказал мне, я пошел на «Мосфильм» копаться в актерской картотеке. Добрался до ящика «Театр на Таганке» – до буквы «В». «Высоцкий Владимир Семенович». Всматриваюсь в фото. Спрашиваю у хозяйки картотеки: «Не тот ли Высоцкий, что пишет песни?»

«Милая» женщина по имени Ольга Владимировна вдруг как-то всполошилась: «Тот, тот! Но не думайте его брать! Он нам съемку сорвал! Алкоголик!»

– Что, любитель? – щелкнул я себя пальцем по шее.

– Любитель? – ответила она. – Профессионал!

Через несколько дней договорились с актерами о пробах, я вернулся в Одессу и рассказал Говорухину о насторожившем меня разговоре на «Мосфильме». Слава тогда тоже не был особо знаком с Володей. Решили его вызвать, поговорить.

И вот Высоцкий в Одессе. Сидим на лавочке во внутреннем дворике. В руках у Володи – гитара. Одну за другой он поет свои песни. Рельефно выступают вены на шее. Совершенно неожиданно, П О Л Н О С Т Ь Ю, он отдается каждой песне. Мы переглядываемся с Говорухиным и понимаем в этот момент друг друга без слов: «Он! Он! Только он будет писать песни для нашего фильма!»

– А как же насчет «этого»? – рассказал я Володе о разговоре на «Мосфильме».

Он как-то по-детски застеснялся, что ли, и печально сказал: «Это – бывает… Правда. Но на вашей картине не будет. Даю слово! Мне очень нужен фильм с моими песнями!..»

Свое слово он сдержал.

Володя Высоцкий написал к картине свои песни и я лишний раз убедился: что Господь ни делает, все к лучшему! Отказался Визбор – открыли Высоцкого! Да еще и как хорошего актера.

Я из зловредности пригласил Визбора к нам на премьеру в Дом кино. Фильм ему понравился. Поле просмотра он подошел ко мне, пожал руку: "Фильм понравился. А песни – просто отличные. Жаль, что не я писал для него их!.."» (В. Спирина, «Борис Дуров: "В нашем фильме люди впервые увидели живого Высоцкого"»: интервью, «Экспресс-газета», № 29, июль 2000 г., главы «Дав слово, Высоцкий пил только воду» и «Умный в горы… не пошел».)

В 1968 году Юрий Визбор снимается в фильме «Мой папа – капитан». Роль, исполненная им, была эпизодической: попутный пассажир, человек с гитарой. В картине звучат несколько песен Визбора в авторском. Фильм вышел на экраны в летом 69-го и, к счастью, прошел незамеченным. Визборовед Анатолий Кулагин писал: «Фильм Владимира Бычкова «Мой папа – капитан» (Киностудия им. Горького, 1969). Жанр детских приключений. Ничего особенного. Мальчик Вася, напоминающий не столько ребенка из приличной семьи, каким он и является, сколько беспризорника послевоенных лет (и где только ему нашли такую жиганскую кепку?), увязался в плавание по Енисею с отцом – капитаном грузового судна «Игарка» и попадает в разные поучительные истории. Визбор снялся здесь… вместо Высоцкого, который сделал кинопробу, но, судя по всему, не был утвержден кинематографическим начальством». (А. Кулагин, «Визбор» (2013) (серия ЖЗЛ»), глава «Доводилось нам сниматься…»)

Действительно, мало кто знает: на роль героя, сыгранного Юрием, пробовался Владимир Высоцкий. Но, как это часто случалось, утвержден на нее не был. Как и Визбор, Владимир Семенович в фильме тоже должен был петь – одну из своих песен. Но ни одна из предложенных им (в их числе баллада «Еще не вечер») не понравилась режиссеру картины Владимиру Бычкову.

К счастью, сохранилась приличного качества черно-белая кинопроба к картине с участием Высоцкого: на палубе парохода он исполняет под гитару песню «Сколько чудес за туманами кроется…» Пленку обнаружили в архиве Киностудии имени Горького в 2003 году, и широкому зрителю она была представлена на DVD «Владимир Высоцкий. "Где вы, волки?"» («Moroz Records», 2006 г.)

Актер Театра на Таганке, кинорежиссер, композитор Анатолий Васильев вспоминал: «В 1970 году я благополучно окончил Высшие режиссерские курсы, и через какое-то время мой сокурсник Сергей Тарасов предложил мне сняться в его телефильме «Морские ворота». Как он сам говорил: «Что-то про рыбаков и про любовь. Сама роль – ничего выдающегося, но зато будешь петь». То есть мой герой своего рода рыбацкий бард, он же – менестрель. Я согласился, решив сразу, что песни напишет Высоцкий. Одно только смущало: песни должны быть строго определенного свойства и на определенном месте в фильме, то есть – заказные. Мнилось мне, что Владимир откажется выполнять заказ.

Удивительно, но он с удовольствием согласился. Позже пояснил, что ему было интересно поработать именно в тесных рамках заказа. И вот написал четыре заказанные песни. Первая должна была звучать в рыбацком кабачке, где назревает крупная ссора между старым морским волком и молодым капитаном. И вот мой герой, чтобы утихомирить страсти, запевает эту песню: «Вы возьмите меня в море, моряки». Вторая определялась как своего рода серенада под окном любимой девушки, которая, увы, не отвечает взаимностью: «Два судна». Третья прямо называлась «Пиратская»: «Был развеселый розовый восход». И, наконец, четвертая, программная, – «Морские ворота» – «В день, когда мы, поддержкой земли заручась». Песня о мужестве, о выборе жизненного пути. Музыку к ним написал прекрасный композитор Вениамин Баснер, были записаны фонограммы, под которые и надо будет снимать эти эпизоды (те фонограммы на огромных бобинах и сейчас у меня). И – началось!..

Наше родное телевидение, где только слегка прошелестела фамилия «Высоцкий», обрушило на нас град приказов и постановлений типа «Запретить!», «Не пущать!». Напрасно показывали мы строгому начальству эти стихи, в которых не было ничего крамольного, напрасно писали унизительные просьбы. «Нет!» – и всё!

Положение – пиковое: время идет, надо снимать, а снимать не подо что. В общем – паника! И тогда я предложил (Владимир знал об этом) обратиться за помощью к Юрию Визбору.

О, это великое братство «шестидесятников»! Никаких лживых амбиций, никаких выяснений, никаких «а почему не сразу ко мне?». Раз надо помочь, значит надо помочь! И Юрий соглашается написать песни на тех же заказных условиях, только попросил показать вариант Высоцкого. Я спел. И тут, к моему изумлению, Юрий вознегодовал:

– Да он неправильно делает! Так песни писать нельзя! Он пытается зарифмовать сюжет, а сюжет в песнях необязателен, даже вредит! Песни – это совсем другое…

Тексты Визбора на музыку Сергея Никитина и Виктора Берковского вошли песнями в фильм «Морские ворота», а госпожа История все рассудила по совести: на ее этажерке времени есть полка Юрия Визбора и полка Владимира Высоцкого.

Так и будут существовать, дополняя друг друга, оттеняя». (А. Васильев, «Сосед по гримерке» в сборнике «"Все не так, ребята…" Воспоминания о Владимире Высоцком», сост. Д. Быков и И. Кохановский (2017).)

Более ранняя версия воспоминаний Анатолия Исааковича о «песенно-киношном» пересечении Высоцкого и Визбора: «Фильм «Морские ворота»… В 1970 году я закончил режиссерские курсы, и в том же году возникла идея этого фильма. Сценарий плохой, но с фильмом запускался Сергей Тарасов – мы вместе учились на курсах, он меня и уговорил:

– Никакой серьезной роли там нет, но зато будешь петь…

Я согласился, а написать песни для фильма предложил Высоцкому. По-моему, Володя написал очень хорошие песни. Все они – про море, причем заранее было оговорено: о чем, какая ситуация… «Вы возьмите меня в море, моряки» – эту песню я должен был петь в ресторане. Там свара между старыми и молодыми капитанами – до драки! И чтобы их утихомирить, мой герой должен был выйти и спеть эту песню. «Два судна» – имелось ввиду, что эта песня поется под окном девушки, которую я люблю, а она любит другого… В общем, смысл каждой песни был четко оговорен, но, разумеется, у Володи оставался простор для поэтической фантазии… Все было сделано, мы даже записали эти песни. Фонограммы до сих пор хранятся у меня. Но редактура сразу же встала на дыбы:

– Высоцкий? Категорически – нет!

Мы с Сергеем Тарасовым носились с текстами, доказывали, что ничего крамольного тут нет. А время идет – пора снимать, а снимать надо было уже под фонограммы... В общем, начиналась паника… Я предложил:

– Давайте обратимся к Визбору…

Юра написал тексты, Берковский и Никитин – музыку, и получились симпатичные туристские костровые песни. А Визбор потом сказал с досадой:

– У Володи неправильное отношение к песне. Сюжет в таких вещах не всегда нужен. Песня – это нечто странное…

В общем, это я к тому, что все было не так просто: Окуджава, Визбор, Высоцкий, Ким – ведь это совершенно разные люди, хотя их, конечно, можно объединить. Это поэзия, которую не печатали, но все знали наизусть. Отголоски запрещенной поэзии… Так вот, начинали они все вместе, а потом Володя основательно вырвался вперед». (В. Перевозчиков, «Владимир Высоцкий. Правда смертного часа. Посмертная судьба» (2000), глава «Посмертная судьба», «Анатолий Васильев».)

Статья, посвященная творческому сотрудничеству Геннадия Шпаликова и Ларисы Шепитько, сообщает: «Несмотря на удачную кинопробу, не суждено было сыграть в дуэте с Визбором Владимиру Высоцкому». (И. Бутыльская, «Как все волшебно начиналось… Сегодня Геннадию Шпаликову исполнилось бы 70 лет. Он не дожил и до 40», «Труд», 6 сентября 2007 г.)

О какой картине идет речь в публикации?

Рассказывает Антон Климов, сын кинорежиссеров и сценаристов Элема Климова и Ларисы Шепитько: «В 1971 году мама сняла «Ты и я». Этот фильм дался ей нелегко. Кроме Юрия Визбора она хотела снимать Высоцкого и Ахмадулину – родители очень дружили и с Володей, и с Беллой (когда их кандидатуры не утвердили, она пригласила в картину Леонида Дьячкова и Аллу Демидову)». (А. Передрий, «Владимир Высоцкий. Сто друзей и недругов» (2012, 2020), глава «Юрий Визбор».)

Дочь Юрия Иосифовича Татьяна: «Пересечение было в фильме Ларисы Шепитько «Ты и я». Они (Г. Шпаликов и Л. Шепитько. – А. С.) писали сценарий на трех, э-э-э, исполнителей: Юрий Визбор, Белла Ахмадулина и Владимир Высоцкий. И Высоцкий и Ахмадулина – не прошли Госкино. И поэтому снималась Алла Демидова и Леонид Дьячков. Вот был бы совершенно другой фильм. Но тот, который получился, – тоже великолепен». (НТВ, «Квартирник у Маргулиса», «85 лет Юрию Визбору», 2019 г.)