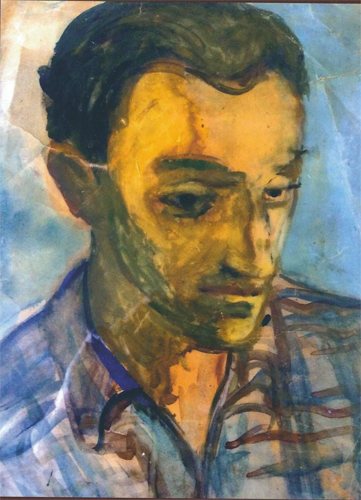

Иошуа Ирахмиелович Лацман

Из воспоминаний сына Леви об отце:

Мой отец, Лацман Иошуа Иерахмиелович еврейский лирический поэт, писавший на идиш, изучавший Тору и иврит в отцовском хедере, родился в 1906 году в Пакруойис Шяуляйской области (Литва), в весёлый праздник Пурим в семье потомков португальского происхождения, прибывших в Литву в XVII веке. С детства впитал в себя идишистские колоритные местечковые картины жизни. Папа был поэтом от рождения, начал писать, когда ему ещё не исполнилось 10 лет. Творчество поэта пропитано звонкими оборотами языка идиш, окропленного красочными библейскими текстами и мудростью талмуда отцовского хедера. Первозданная [LL1] природа, хвойные леса, рощи и перелески, поля и тропинки, крестьянские хутора, деревушки и пашни, речушка Кроя перекрытая простенькой плотиной, - всё это великолепие врывалось через порог внутрь маленького домика, в котором жила семья ребе Лацмана. Несмотря на бедность, в квартире моего дедушки на видном месте красовалась голубая копилка Керен Каемет (Национальный Фонд).

Во время Первой мировой войны папина семья была выгнана русскими казаками из Пакроя и оказалась в Паневежисе. Там папа учился в кайзеровской оккупационной гимназии, изучал и, полюбив немецкую культуру: Рильке, и Шиллера, Гёте, Гейне, и др., с их произведениями безуспешно пытался ознакомить потом меня русскоговорящего подростка. Обучал он меня и библейским цитатам на иврите.

В 1922-м году папа переехал в Каунас, где собирался поступить в университет. Папа со смехом рассказывал мне, что на экзамене перевёл на литовский язык латинское изречение буквально: фразу «Будьте чисты не только лицами, но и душами», перевёл так – «Мойте не только ваши головы, но и сердца»… и провалился на университетском экзамене. Однако в 1926 году закончил Педагогический институт и преподавал в каунасской школе «Тарбут». Входил в группу молодых поэтов, писавших на идиш; после присоединения Литвы к СССР в 1940 работал на радио. Член Союза писателей Литвы с конца тридцатых по 1952 год. Публиковался в газетах «Ди идише штиме» (Еврейский голос), «Дос ворт» (Слово), журналах «Блетер» (Письмена), «Шлахен» (Большие дороги), «Юнге Вильне» (Молодой Вильнюс), «Идише штиме» (Еврейский голос), «Нтивот» (Дороги)и др. Эти издания принадлежали к разным политическим направлениям. Папа не был членом ни одной из них, посылал свои произведения без разбора во все газеты подряд. Перед самым началом войны набрана первая книга папиных стихов.

Женился в Пакруойисе на Хае, дочке богатых родителей. Молодые супруги интенсивно занимались в Каунасе культурной деятельностью, писали стихи и рассказы, музицировали, переводили «Евгения Онегина» на идиш. После безвременной кончины жены остались двое детей Лиля и Даниэль, которых воспитывали бабушка и брат жены.

До ВОВ папа симпатизировал СССР. На него страшное впечатление произвели истеричные речи Гитлера, которые фюрер орал на массовых митингах - они транслировались напрямую по радио из Германии в Литву. Особенно поразило папу, что фюрер говорил корявым немецким языком, делал грубые ошибки, и, несмотря на это, толпы немецкого культурнейшего народа (как думали мой папа и дедушка), превозносили величие и непогрешимость фюрера. Папа искренне верил, что Советский Союз был единственной державой, которая может остановить фашизм, что эта страна являлась гарантом от преследований евреев в Европе. Он также наивно представлял, что в антифашистской стране, такой, как Советский Союз, общество не может быть несправедливым, даже написал до войны несколько стихов прославлявших Ленина и Сталина.

Необъяснима интуиция поэта – в стихах он предчувствует гибель и своей мамы, и своего сына, которые через несколько лет после создания стихотворения действительно погибнут страшной смертью в жерновах Шоа.

При бегстве из Каунаса и отступлении Советской Армии в первый день войны он потерял вторую жену Фриду с грудным ребёнком Рут. Вместе с остальными жителями Пакруойис были зверски убиты фашистами вся семья поэта. Все родные, оставшиеся в Литве, погибли, включая девятилетнего сына, бабушку и второго брата (в Каунасе).

В 1941 г. отец записался добровольцем в советскую армию, но по болезни был освобождён. Случайно оставшийся живым он, после прямой бомбёжки, пленения и прочих скитаний, спасённый русским партизаном и чудом перевезённый на территорию Советского Союза, в результате всего этого заболевший тяжёлой нервной болезнью, травмированный, беззащитный и обессилевший, остался один в громадной чужой стране, погружённой во тьму беспощадной войны. Добравшись до г. Горького, устроился на ночлег на скамейке, положил портфель у ног. В портфеле был сигнальный номер первой книги его стихов. Случайный прохожий посоветовал ему положить портфель под голову, чтобы не украли. Папа же убеждённо ответил прохожему: «Здесь - социалистическая страна, воров нет». Утром портфеля не оказалось. Целая книга папиных стихов навсегда пропала.

Странствия привели отца в Алма Ату. Там, 1942-1943 годах он работал преподавателем на курсах немецкого языка. Получил советский паспорт вместо литовского. Чиновник паспортного стола никак не мог освоить звучание его имени Иошуа и записал привычное ему русское имя Илья...

Там папа познакомился с Полиной (Линой) Леопольдовной Шполянской, происходившей из ассимилированной аристократической зажиточной Одесской семьи, студенткой пятикурсницей московского ГИТИСа, с немалыми перспективами карьеры в советском театре и кино, потерявшей родителей, утонувших на пробитом миной корабле. Они поженились.

Мама считала божьим чудом папино неоднократное мистическое спасение от смерти, видела в этом перст божий простиравшийся над ним, и охранявший его поэтический дар от всех невзгод. С волнением говорила она про папино необъяснимое спасение от немецкой бомбардировки в первый день войны, его побег от немцев из Литвы и, несмотря на потерю семьи, случайное спасение.

В январе 1945 года, когда наша семья возвращалась в Литву, Союз писателей Литвы предоставил нам квартиру на улице Татарской 10 в Вильнюсе.

Целые дни проводил мой отец в еврейском архиве, расположившемся около набережной Нерис, сразу за Зелёным мостом, где во время оккупации Вильнюса были собраны со всей Литвы еврейские ценности - старые книги, рукописи, утварь, предметы культа и. т. д. Эти реквизиты присоединили к тому, что сохранилось от архива всемирно известного исследовательского института идиш YIVO. Мой папа помогал оформлять экспозицию для открывающегося после войны в Вильнюсе, не арийского, а еврейского музея. (Одновременно со сбором культурных ценностей происходило уничтожение евреев в Литве) Среди собранного материала, папа нашёл и собственные стихи, изданные в Каунасе до войны. Но, хотя отец и являлся членом Союза писателей, стихи его после войны не печатались, ведь писал он на языке идиш.

Папин друг по литературной группе «Юнге Вильне» Суцкивер, предложил убежать в Польшу. Он сказал отцу: «Беги отсюда немедленно, иначе, когда захочешь убежать из этой страны, даже верёвки, чтобы повеситься, у тебя не будет». Но папа тогда отказался.

Еврейский музей Вильнюса закрыли. В 1952 году папу исключили из Союза писателей Литвы, что в числе прочего лишало его льгот на дополнительную жилплощадь. Отец об этом не знал и тогда не понял, что исключён. За ним велась постоянная слежка, искали повод для задержания по делу врачей, начавшегося в январе 1953 года. Судя по дальнейшим судебным материалам, папа сообщал, что его не берут на работу, так как он – еврей. Непосредственным поводом для его ареста стал инсценированный случай в домоуправлении. Из-за исключения из Союза Писателей плата за квартиру существенно выросла. Отец, чтобы выяснить недоразумение, обратился в контору домоуправления. Домоуправ был пьян и обращался с ним грубо, и папа разнервничался, - сказалась нервная болезнь. Он почувствовал в разговоре домоуправа антисемитские нотки, и крикнул ему, что квартплату начислили несправедливо так как он – еврейский писатель. Разгорелась перепалка. Папа, отвечая на грубость домоуправа, сказал, что когда он видит трезвого еврея, то видит своего отца; когда видит пьяного русского, намекая на домоуправа, то видит пьяного русского, а не Толстого или Ленина, которые не были пьяницами, как его собеседник. Бухгалтера домоуправления донесли о случившемся с точностью до наоборот, будто преследуемый заявил, что Толстой и Ленин были пьяницами.

16 февраля 1953 года папу арестовали по обвинению в антисоветской клевете и антисоветской агитации. В нашей квартире произвели обыск и конфискацию имущества, в том числе и 150 папиных рукописей. Обвиняемому угрожало тюремное заключение сроком в 5 лет, но подпало под амнистию от 27.03.1953. Папа ни в чём не оклеветал, ни себя, ни никого другого. Следователи во всех протоколах допросов писали, что Лацман себя виновным не признаёт. Там же ничего не упоминается про физическое воздействие на заключённого. Тем не менее домой папа вернулся с «3-мя сломанными рёбрами, следами сапогов на груди, межрёберной невралгией, подкожными кровоизлияниями и стойкой ретроградной амнезией (потерей памяти на предшествующие заключению события)» (из мед. заключения Прейс Ольги).

Я не понимаю, зачем надо было мучить человека, почему требовалось папино согласие на ложь, могли бы написать нужный протокол, подписать за обвиняемого и отправить его в суд…

Тем не менее, помимо физического давления, ему устроили психологическое - симуляцию расстрела. В подвале приставили к стенке и считали: «Раз…Два…», солдаты взвели курки. Папа, прощаясь с жизнью, стал петь стихи любимого Есенина «Ты жива ещё, моя старушка, жив и я, привет тебе привет!» Его вернули в камеру.

5 марта 1953 умер Сталин. Условия содержания в камере улучшились. Охранник принёс в камеру кашу. Папа ел её вместе с охранником из одной тарелки, боясь, что еда отравлена. Следственное дело застопорилось. Мама рассказала, что отношение к ней изменилось. Её вызвали на беседу к следователю лейтенанту госбезопасности Литвинову, ведущему папино дело. Он производил впечатление представителя, немного более человечного, нежели другие следователи, он также вернул ей сто пятьдесят конфискованных папиных стихотворений.

3 апреля 1953 года завершился процесс врачей в Москве – они были освобождены, и с них сняты все обвинения.

6 мая 1953 года в папином деле появилась следующая фраза: «Лацманаса Илью-Иошуа Рахмиловича из-под стражи освободить и снять арест с описанного имущества».

Длительное время больной лечился от реактивного состояния с явлениями депрессии. С того времени стал нетрудоспособным, страдал снижением памяти, упорными головными болями и бессонницей.

2 декабря 1953 года его арестовали повторно. Новый обыск, новая опись имущества, на которое снова был наложен арест… Обвинений оказалось недостаточно, и решено было отправить папу опять в институт Сербского в Москву для констатации факта о нервной болезни.

28 мая 1954 года, состоялось судебное заседание, а 29 мая 1954 года, после второго ареста мой папа окончательно вышел на свободу, в результате амнистии. И только лет через тридцать мама рассказала, что своей свободой папа был обязан ходатайству мамы перед Юстасом Палецкисом, Председателем Президиума Литовской ССР литовским журналистом, поэтом, писателем, советским государственным и общественным деятелем. Одно время они с папой принимали участие в одном и том же поэтическом кружке. Там же читала свои стихи тогда и Саломея Нерис.

Выйдя из тюрьмы во второй раз, папа оказался ещё более больным, он был помещён в больницу, нуждаясь в сильном медицинском содействии.

В 1956 году, к радости всей нашей семьи, из ссылки вернулся поэт Гирш Ошерович, папин душевный друг. По личной просьбе, Ошеровича восстановили в Союзе Писателей. Разрешили печатать его произведения. Он стал признанным поэтом в Литве. Ошерович очень старался помочь моему отцу, при его содействии на углу улиц Татарской и Проспекта состоялась тройная встреча в «верхах»: Межелайтиса – Секретаря и Председателя правления Союза писателей Литвы, Ошеровича и Лацмана. По возвращении к нам домой, Ошерович прямо с порога с негодованием обратился к моей маме за помощью и просьбой встать на его сторону против папы. Он громко возмущался папиным поведением:

- Лина, скажите, ну как Лацману можно помочь? Это невозможно! Ему предлагают написать заявление, а он отвечает: «Я не просил, чтобы меня выкинули, тот кто меня выкинул, пусть, если хочет, меня и возвращает». И ещё хуже. Лацман сказал Межелайтису: «Я помню, как ты, мальчиком, в четырнадцать лет писал хорошие стихи». Какое у Межелайтиса может быть отношение после этого?!..

Ошерович укоряюще замолчал. Папа тоже молчал и чуть-чуть улыбался.

Стихи сами собой «изливались» из моего папы, их созревшими записывал он в блокнотик, который специально берёг во внутреннем кармане пиджака. Иногда днями вынашивал свои стихи, а бывало, что появлялись из ниоткуда вмиг, сами по себе. Если в нужный момент под рукой не было бумаги, то новорождённый стих мог пропасть навсегда. Папа творил безостановочно, всегда и всюду. Отсутствие материального вознаграждения не имело для него никакого значения. Вера во всё доброе и хорошее, что может существовать в человеке помогла моим родителям перенести все тяжести жизни. Оба с мамой были неисправимыми оптимистами. Папина вечная полу-ироническая, полу-счастливая улыбка всегда предстаёт перед моими глазами и придаёт мне спокойствие.

Удивительно, что по-русски папа декламировал стихи без акцента, очень правильно, а в жизни говорил и по-литовски, и по-русски с еврейским акцентом. Особенную склонность питал к Евгению Онегину, «Мцыри» и Есенину. Читал мне стихи и по-немецки. Декламировал по-немецки Рильке и пересказывал стихи своими словами, напевал мне, маленькому, стихи Рильке; я ничего не понимал, но был очарован их мелодичностью. Запомнились только два названия – «Антилопа» и «Лебедь». Сегодня это выглядит странно. Ведь после убийства его родителей, отец перестал употреблять в разговорах немецкий язык. Даже попросил учительницу, чтобы помогла мне выучить английский. Он читал мне по-литовски поэму поэта А.Баранаускаса «Anyk;;i; ;ilelis» (Аникщяйский бор): «Слушай внимательно, - говорил мне. - Какой прекрасно красивый лес рос совсем рядом с моим домиком в Пакрое».

В мае 1964 в зале Вильнюсской филармонии была организована встреча первая (и последняя) читателей с редакцией недавно открывшегося единственного еврейского периодического издания - московского ежемесячника «Советиш Геймланд» (Советская родина). Выступали со своими произведениями еврейские литераторы. Думаю, что папиному участию способствовал Ошерович. Партер главного концертного зала Вильнюса был полностью заполнен простыми людьми, громко говорящими на идиш. На сцене за длинным узким столом, накрытым длинной красной скатертью, сидели члены московской редакции и местные деятели еврейской культуры. Папа, единственный из всех, не член Союза писателей, тоже сидел на сцене, вероятно его посадил за стол Ошерович.

Литераторы выступали по очереди. Зал молча слушал выступающих. Дошла очередь до моего папы. Он поднялся на сцену и подошёл к трибуне. Напряжённо молчащие люди, услышав папину фамилию, взорвались аплодисментами. Я не представлял себе, что так много людей знают и любят его стихи. Зал замолк, когда он начинал декламировать, но после каждого стихотворения снова взрывался. Это был единственный раз после войны, когда он публично и официально в присутствии большого количества народа выступал со сцены. Позже он с семьёй просто навещал знакомых и читал им свои произведения.

Время от времени папа приходил на репетиции еврейской вильнюсской самодеятельности «Мир зайнен до»и читал там свои стихи. Артисты бурно приветствовали его.

К нам, не боясь, стали заходить в гости литовские литераторы. Помню поэта Реймериса. Он помогал тем, что заказывал у папы рецензии для газеты «Literat;ra ir menas» (Литература и искусство) на книги художественной литературы. Подписываться под своей фамилией папе было нельзя, он придумал себе псевдоним «La;i;nas» («L – Лацман, a;i; – спасибо»). После опубликования рецензий он, счастливый приходил домой, держа в руках банкноты гонорара - пятнадцать, двадцать рублей. Для него это были громадные деньги.

Помогали и поэты Бложе и Буконтас. Я думаю, что это они «протиснули» папины стихи в литературные журналы «Pergal;» (Победа) и «Poetinis Pavasaris» (Поэтическая весна). Были и другие литовские поэты, переводившие папу. Ошерович «пропихнул» папины стихи в журнал «Советиш Геймланд». В итоге отец несколько раз получил громадные для него гонорары, за каждую публикацию - двухмесячную пенсию по болезни. Он познакомился с поэтом Давидом Самойловым, сделавшим несколько очень хороших поэтических переводов папиных стихов.

Всё это время Иошуа Лацман оставался самим собою, творил, писал стихи «в стол».

…

Мы приехали в Израиль в мае 1971 года. Помню, по вечерам, мои мама и папа распевали на иврите "Ой Кинерет шели", "Сакхи, сакхи" и многие другие мелодии.

Папа был фриком иврита, он бесконечно перечитывал Библию и часто цитировал вслух фразы Священного писания в оригинале, так же, как и Талмуд. До войны он преподавал на этом языке. Очень любил стихи Бялика, Рахель, Леи Гольдберг (был с ней знаком), Элишевы, декламировал стихи очень художественно, часто прочувственно распевал их на иврите. Во время его преподавания в школе «Тарбут», туда приехал его кумир Хаим Нахман Бялик, произведший на папу неизгладимое личное впечатление.

Гость тогда был в большом восторге от ивритской атмосферы каунасской гимназии, и на церемонии в его честь великий поэт закончил своё выступление пророческим призывом всем присутствующим на встрече переехать в Палестину - Эрец Исраель. «Там – ваше будущее, не здесь», - завершил свою речь Х.Н. Бялик.

…

Молодая учительница в маленьком городке Бейт-Шемеш, куда нас поместили после прибытия в Израиль, привела весь шестой класс в центр абсорбции для встречи с папой. Учительнице сказали, что приехал некто, который разговаривает на правильном литературном иврите, тогда уже вышедшем из разговорной речи. Преподавательница иврита устроила наглядный урок - беседу папы с детьми на чистом языке, без примесей и сленга.

Дети в Израиле ведут себя очень свободно, но в салоне квартиры в Бейт-Шемеш во время беседы поэта с детьми стояла полная тишина. Ничто и никто не мешал папиному повествованию. Полупарализованный, сидя в инвалидном кресле, он тихонько рассказывал про то, как учили иврит в Каунасе. Иврит папы был очень высокий, я понимал его слова процентов на десять. Зато дети понимали всё. Вот тебе и мёртвый язык… В тот момент, когда папа сказал детям, что в школу, где он преподавал, приехал сам Бялик, с которым лично обменялся несколькими словами и, воодушевившись, вдруг повысил голос и громко продекламировал с начала и до конца стихотворение Х.Н. Бялика «Эл Аципор» (К птице), учительница (родом с востока), стала смотреть на папу, как на живую икону, на глазах её выступили слёзы.

Когда я спросил папу, почему он не писал стихи на иврите. Он ответил:

- Я пытался, но ничего не получалось. Душа не могла настроиться. Твой дедушка Иерахмиель, мой отец, не мог простить мне того, что я писал стихи на идиш, а не на иврите. Но я ничего не мог с этим поделать.

Блестящий стихотворец, выстрадавший стихами свои переживания, одарённый необычайным поэтическим талантом, отец болезненно мучился, переживая трагедии, которые выпали на его долю: «Столько несправедливостей в этом мире, войны, голод, люди так страдают, над ними издеваются, как это можно выдержать?» - говорил он.

К 50-летию творческой деятельности издательство «Перец паблишинг» в Тель-Авиве выпустило сборник стихов и поэм Иешуа Лацмана под названием «Псалмы, напевы» на идиш.

Мама говорила, что папа - народный поэт: «Знай, твой папа перенёс все эти неимоверные муки, и несмотря ни на что, остался самим собой, оптимистом, честным человеком, ни на кого не наговорил, и сам себя не оговорил. И выжил – слава Богу, твой отец не просто поэт, а очень счастливый поэт – он весь создан для поэзии, у него был огромный дар, позволяющий выразить глубокое видение сущности мира очень красивыми рифмами, понятными и простому люду, и людям изощрённым. Он был весь полон оптимизма и веры. Эти качества его спасли, он ежеминутно творил, ему было неважно, напечатают ли его стихи, главное – суметь выразить себя, свои чувства и реализовать природный дар стихосложения. Его стихи полны ритмом веселья, печали или раздумий.

. . .

Поэт Иошуа Лацман был похоронен в Ришон ле Цион в самый грустный для меня праздник Пурим 1984. На могиле по предложению Ошеровича написали две строчки из его стихотворения «;;;;; - Вечно»:

«Ни тебя не будет, ни меня не будет,

Но, раз мы были, мы войдём в вечность

С тем жаром и блеском, который в нас был».

(Подстрочный перевод мамы)

Портрет поэта работы Меира Аксельрода

Свидетельство о публикации №125031303781