Юрий Олеша

"Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-та-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!"

Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, и локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора. В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений. Это образцовая мужская особь.»

Юрий Олеша. «Зависть»

Или вот ещё:

«Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подножного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.

Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.

- Здорово? - вопрошал он, обращаясь ко всем сразу. - Нет, вы посмотрите… Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните…

Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.

- Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесете, - пусть он посмотрит и звонит мне.

Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.

- Да, да,- ревел он,- да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины, Большая - победа… Нет, не полтинник, чудак вы… Полтинник! Хо хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица!

Он уехал,

Смеющееся лицо - румяный горшок - качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. "Колбаса! - звучит во многих кабинетах. - Именно та… я же говорил вам. Анекдот!.." Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:

- Несут ее вам! Соломон, увидите! Лопнете…

- Еще не принесли? Хо-хо, Соломон… вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.

Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.

Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к косу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала; обладатель руки прислушивался к ощущениям.

- Ах, - вздохнул он, проглотив. - Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда, он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса - знаете, это даже невероятно.

Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.

- Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.

Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубка, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать.

- Что же мне делать? - спросил я.- Колбаса останется у вас?

- Он просит принести ее домой к нему, на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее. Я не вытерпел:

- Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?

- Купить такой колбасы нельзя, - молвил Шапиро. - Она еще не поступила в продажу. Это проба с фабрики.

- Она протухнет.

Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку ища карман, произносил медлительно: чуть улыбаясь и опустив веки, - как старые евреи, - поучал:

- Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день. Иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце, она будет пахнуть, как роза.

Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масленой, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет.

… Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении.

Я стою на мосту. Дворец труда по левую руку, сзади - Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. … Я хотел бросить колбасу в реку.

Замечательный человек, Андрей Бабичев, член Общества политкаторжан, правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта… Неужели это праздник? Неужели это слава?»

Юрий Олеша. «Зависть»

Повесть, а лучше сказать, роман «Зависть» я купил случайно, а вот когда стал читать, то оторваться уже не мог, я и сейчас считаю «Зависть» одним из лучших произведений русской прозы 20 века. И очень долго я не знал, что именно Юрий Олеша написал и сказку «Три толстяка», хотя прекрасно знал о фильме «Три толстяка», снятую в 1966 году Алексеем Баталовым, он и сам сыграл в фильме одну из главных ролей гимнаста Тибула. Баталов мне всегда нравился, и я много читал о нем, особенно в связи с Анной Ахматовой. Как-то я встретил Баталова в Карловых Варах, я возвращался из Праги на автобусе, но у «Термала» движение было перекрыто, и мы поплелись по жаре пешком вниз в город. Оказалось, что начался Международный кинофестиваль в Карловых Варах, из-за этого-то и было перекрыто движение. И у «Термала» я встретил сидящего на скамеечке Баталова. Никакой толпы вокруг не было, я поздоровался и предложил выпить кофе. Говорил он очень просто, добавлял часто слово «это», короче, не помню, как именно, но он попросил показать ему, из-за чего это сюда народ приезжает. Это, говорю, проще пареной репы, и повел его к центральному источнику, по дороге просто ему всё рассказал, в том числе, от каких болезней нужно пить эту самую воду. Навстречу нам шагали дамы в цветастых штанах и шортах, в руках они держали специальные кружки с носиками, и через сколько-нибудь шагов останавливались и делали несколько глотков из клювика такой кружки. Это должно было избавить их от мучений с желудком и еще с чем-то. Я задавал ему вопросы, которые были мне интересны, и совершенно не о его фильмах, в общей сложности общались мы минут сорок, пока он не встретил знакомых, и я не ретировался. Не знал я тогда, что Петя Шепотинник, мой армейский товарищ, снимает фильм о Баталове, прям тогда же в Карловых Варах. Узнал уже в Москве, наткнувшись на запись фильма. Знал бы, попросился пообщаться, может быть, и им бы было интересно, я тогда про Карловы Вары, да и про Чехию вообще, много чего знал. Ну, не важно. Важно то, что фамилию Суок я тогда прекрасно знал. Если помните, в сказке Олеши «Три толстяка» есть странный персонаж - кукла наследника Тутти, а еще есть очень похожая на неё циркачка Суок. У обеих этих героинь были реальные прототипы - сестры Суок. Вся история началась в Одессе, которая в 20-х годах радушно принимала всех, туда ехали философы, писатели, артисты. Там, на Одесской киностудии, создавали первых звезд вроде Веры Холодной. На улицах продавали классные сатирические журналы, а по вечерам можно было сходить послушать Александра Вертинского. Тогда в Одессе жили Валентин Катаев и Юрий Олеша, они подружились в 1910-х, когда им было по 15 лет. Одновременно они начали писать фельетоны и рассказы, вместе в 1917 году вошли в молодежное литературное объединение «Зеленая лампа», к которому присоединился поэт Эдуард Багрицкий, а позже - Илья Ильф и брат Катаева, Евгений Петров. Часто группа собиралась в доме у семейства Суок, хозяином там был преподаватель музыки, эмигрант из Австрии Густав Суок. У него было три дочери - Лидия, Ольга и Серафима. Старшая Лида была строгой и серьезной девушкой, Ольга была мягкой и витала, а младшая, Сима, была очаровательной, смешливой и беззаботной. Красавицей она не была, но в неё была влюблена половина писателей и поэтов города. Вот в 16-летнюю Симу и влюбился 20-летний Юрий Олеша. Кругом была Гражданская война, но влюбленные не обращали внимание на рушащийся вокруг них мир. Позже в автобиографии «Алмазный мой венок» Валентин Катаев вспоминал: «Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, нередко голодные, веселые, нежные, они могли целоваться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Мы не без зависти наблюдали за ними, окруженными облаком счастья». При этом Олеша искренне верил в то, что его любовь с Симочкой будет вечной, хотя Сима никаких намеков на это не давала, в брак вступать отказываясь, не желая связывать себя обязательствами. Олеша переживал и вечно спрашивал: «Ты ведь мой дружочек, мой?!» Сима смеялась, целовала своего любимого писателя, а в 1920 году вышла замуж за другого. Это произошло в Харькове, куда перебрались Катаев, Олеша с Симой, а с ними и недавно обручившиеся Эдуард Багрицкий (писал уже о Багрицком, см. http://stihi.ru/2024/04/17/6488) и Лидия Суок, старшая из сестер Суок. Харьков оказался городом неприветливым, работы не было, купить еды было не на что. Поэты пытались организовывать литературные вечера. На одном из таких мероприятий с компанией познакомился бухгалтер, попросивший называть себя Маком. Он признался, что обожает творчество молодых авторов, и позвал всех на ужин.

Знакомство оказалось полезным: Мак мог снабжать всех талонами на еду. Но скоро он увлекся Симой, и она была вовсе не против. Мак предложил выйти за него замуж, и Симочка вышла. Позже Катаев писал: «ей надоело влачить полуголодное существование, одной любви для полного счастья недостаточно». При этом Суок обещала передавать покинутой любви — Олеше - продукты. Очень мило! Олеша же, узнав об измене любимой и ее внезапном замужестве, запил. Поэтому забирать Симу от Мака пришлось не ему, а Катаеву. Катаев решил одеться соответствующе: пошел в офицерском френче и деревянных сандалиях на босу ногу, с трубкой в зубах и с красной феской на голове. У него получилось! Мак вовсе не возражал, а Сима смеялась, что пожениться и развестись в стране Советов можно за час. Возвращаясь к Олеше из замужества, Сима прихватила целый чемодан вещей и еды – уходила-то она только в платье, в общем – практичная барышня.

Олеша радостно принял Симу обратно, снова называл «дружочком» и радовался каждой минуте рядом с ней. Но очень скоро Суок, которой явно не нравилось ощущать себя бедной и несостоятельной, вновь ушла от Олеши, который до сих пор не опубликовал ни одной значительной книги и не заслужил славы. В Симу тогда влюбился один из самых авторитетных в начале 20-х годов поэтов, акмеист Владимир Нарбут. Герой воины, без одной руки, хромой, он производил значительное впечатление, к тому же считался в некотором смысле демоничным. И, кроме всего прочего, у Нарбута были деньги и авторитет, он был работником Наркомата просвещения, потом - Отдела печати при ЦК партии большевиков. Сима ушла к нему и потом, по обыкновению, вернулась по первому зову - Олеша запил, а Катаев снова решал любовные проблемы друга. Но, в отличие от первого ее мужа, Нарбут не хотел оставлять возлюбленную, и он примчался к Олеше с маузером: «Если Серафима не появится сию же минуту, то я застрелюсь, не сходя с места!» В общем, забавно жили ребята.

В 1922 году Олеша вместе с Катаевым перебрался из Харькова в Москву. Писатели устроились на работу в редакцию газеты для железнодорожников «Гудок», и, хотя Олеша нервничал и выглядел уставшим, он много работал, пытался забыть Симу. В гостях у Катаева он познакомился с его соседкой, 13-летней Валей Грюнзайд, которая зачитывалась сказками Андерсена. Олеша был очарован девочкой и говорил, что, когда она вырастет, он обязательно на ней женится. А еще обещал, что создаст для нее сказку, которая не будет уступать Андерсеновским. Неизвестно, насколько серьезными были все его намерения, но одно он исполнил точно: за 8 месяцев написал главную свою сказку про куклу наследника Тутти и циркачку Суок. Олеша создавал свой сказочный мир запойно: он жил в здании типографии и писал рукопись на обрывках из рулонов газетной бумаги. В тексте нашлось место и бездушной кукле, и обаятельной девочке Суок. Книгу «Три толстяка» Олеша написал в 1924 году, а издать её удалось только в 1928. На отдельной вкладке, следовавшей за титульным листом, красовалась единственная надпись: «Посвящается Валентине Леонтьевне Грюнзайд». К моменту выхода книги Валя Грюнзайд была уже невестой Евгения Петрова, и вскоре они поженились. После ухода из жизни Петрова, Валентину не отселили из Лаврушинского, и она стала музой Юрия Олеши (кстати, соседом по лестничной клетке Олеши был Борис Пастернак). Говорят, что частые запои автора "Трех толстяков" были связаны с ней, а не с конфликтами с властями. Валентина Леонтьевна пережила мужа на 50 лет и больше не выходила замуж.

В середине 1920-х Олеша вновь встретился с Ольгой - средней из сестер Суок. Она в одиночестве растила сына, формально была замужем, жила в родном городе. Словом, вела самую спокойную жизнь. Олеша возобновил общение с Ольгой и воспитывал её сына от первого брака, Игоря Михайловича Росинского, который покончил с собой в 1937 году, выбросившись из окна. Ольга стала самой чуткой поклонницей таланта Олеши. А ведь литературный путь Олеши не был простым: сказка не понравилась критикам, разрешили публиковать ее только в 1928 году, через четыре года после окончания. Закончив «Трех толстяков» и «Зависть», Олеша больше не написал ничего крупного и перебивался небольшими рассказами для журналов. Впрочем, Олеша пытался вернуться в большую литературу, даже произнес речь покаяния на I Съезде писателей в 1934 году. Но там же был провозглашен курс на соцреализм, а его Олеша ненавидел.

В 1930-х писатель стал постоянно выпивать, спуская деньги в ресторане гостиницы «Националь». Ольга ничего ему не говорила, только помогала всем чем могла.

В дневнике Олеши есть фраза: «И от сестры и до сестры замкнулась жизнь волшебным кругом».

Удивительно, но уже в конце жизни он довольно часто общался с Симочкой, скорее против своего желания. В 1936 году ее мужа Владимира Нарбута арестовали. Просить за него отправилась не Сима, а ее старшая сестра Лидия. Но ее в итоге тоже отправили в лагеря. Нарбут там и умер, а Лидия вернулась через 19 лет, не застав похорон единственного сына и оставшись без всего, что раньше имела. Сима же вышла замуж в третий раз в начале войны за писателя и коллекционера живописи Николая Харджиева, но скорее всего этот брак был фиктивным, Симе нужно было выехать вместе с мужем в эвакуацию в Узбекистан. В любом случае к концу войны они развелись. Четвертым мужем Симы был литературовед, филолог, критик и автор знаменитого термина «остранение» Виктор Шкловский. Симочка стала для него незаменимым товарищем, секретарем и любимой женщиной. Шкловские не могли не общаться с Ольгой Суок и с Юрием Олешей, устраиваемые ими ужины были неловкими. Олеша сам периодически ходил к бывшей своей любви - за деньгами. Дело в том, что Сима была единственным человеком в окружении Олеши, который мог давать в долг довольно крупные суммы, при этом не ожидая быстрого возвращения денег. Почти все эти одолженные деньги он спускал на выпивку, но писал о себе так: «Я никогда не был алкоголиком. Я пил не от любви к питью, к закусыванию, к кряканью, - а пил потому, что не знал, что делать в промежутках».

Когда же Олеша зарабатывал сам, он молча позволял Ольге бросать деньги в форточки подвальных и полуподвальных квартир - тем, у кого их не бывает никогда. Валентин Катаев считал, что от своей главной любовной утраты друг так никогда и не оправился: «Никогда не зарастающая сердечная рана дает Олеше стимул к творчеству». Автор «Трех толстяков» умер раньше всех из их компании погодок - в 1960 году. Катаев, Ольга, Серафима и Шкловский пережили его на 20 лет и больше.

Катаев, кажется, никогда не простил Симочке того, как она поступила с Олешей. Когда в 1979 году Катаев опубликовал сборник воспоминаний «Алмазный мой венец», Серафима разрыдалась, а Шкловский, которому было уже 86 лет, собрался «бить морду». Конечно, никто никуда не отправился, но честь Симочки была явно поругана — в воспоминаниях «дружочек» была крайне корыстолюбивой, расчетливой и неприятной особой, пусть и очаровательной. Шкловский ограничился эпиграммой:

Из десяти венцов терновых

Он сплёл алмазный свой венец.

И очутился гений новый –

Завистник старый и подлец.

Серафима Суок умерла в 1983 году. Она долгое время записывала за Шкловским его статьи и тексты, пока не ослепла сама. Но это было уже в 70-х, перед самой ее смертью, Шкловский пережил ее на год. Похоронили Симочку вместе с сестрами Ольгой и Лидией на Новодевичьем кладбище.

Но, вернемся к роману «Зависть». В клозете по утрам пел песни бывший революционер Андрей Бабичев, ныне - крупный советский хозяйственник, директор треста пищевой промышленности. Но главный герой не Бабичев, а Николай Кавалеров, человек, потерявшийся в жизни. Андрей Бабичев подобрал пьяного Кавалерова, валявшегося возле пивной, из которой его вышвырнули после ссоры. Он пожалел его и дал на время приют в своей квартире, пока отсутствует его воспитанник и друг, восемнадцатилетний студент и футболист Володя Макаров. Две недели жил у Бабичева Кавалеров, но вместо благодарности испытывал к Бабичеву мучительную зависть. Он презирал Бабичева, считал ниже себя и называет колбасником. Ведь он, Кавалеров, обладал по его мнению образным видением, чуть ли не поэтическим даром, который использует для сочинения эстрадных монологов и куплетов. Он завидовал преуспеянию Бабичева, его здоровью и энергии, знаменитости и размаху. Кавалерову хотелось поймать его на чем-то, обнаружить его слабую сторону. Он чувствовал себя униженным просто из-за своей болезненной самовлюблённости. Он ревновал к незнакомому ему Володе Макарову, чья фотография стояла на столе у Бабичева. Кавалерову было двадцать семь лет, он мечтал о собственной славе и хотел большего внимания к себе. Он хотел бы родиться в маленьком французском городке, поставить перед собой какую-нибудь высокую цель, уйти из городка и в столице, фанатически работая, добиться её. В стране же, где от человека требуется трезвый реалистический подход, Кавалеров чувствовал, что жизнь его переломилась, что он уже не будет ни красивым, ни знаменитым. Даже необычайной любви, о которой он мечтал всю жизнь, тоже не будет. С тоской и ужасом вспоминает он о комнате у сорокапятилетней вдовы Анечки Прокопович, жирной и рыхлой. Он воспринимал вдову как символ своей мужской униженности. Он слышал её женский зов, но это будило в нем только ярость («Я не пара тебе, гадина!»).

Кавалеров, такой тонкий и нежный, вынужден быть «шутом» при Бабичеве. Он носил по указанным адресам изготовленную по технологии Бабичева колбасу, видел, как все поздравляют её создателя. Кавалеров же гордо отказался от её торжественного поедания. Его разбирала злоба, потому что в том новом мире, который строил коммунист Бабичев, слава «вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышла колбаса нового сорта». Он чувствовал, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий. И он, Кавалеров, в отличие Бабичева, чужой на этом празднике жизни. Ему постоянно напоминали об этом, то, не пустив на лётное поле аэродрома, где должен состояться отлёт советского аэроплана новой конструкции, то на стройке ещё одного детища Бабичева — «Четвертака», дома-гиганта, будущей величайшей столовой и величайшей кухни, где обед будет стоить всего четвертак. Измученный завистью, Кавалеров написал Бабичеву письмо, где признался в своей ненависти к нему и назвал его тупым сановником с барскими наклонностями. Он написал, что становится на сторону брата Бабичева - Ивана, которого однажды видел во дворе дома, когда тот угрожал Андрею погубить его с помощью своей машины «Офелии». Андрей Бабичев тогда сказал, что его брат Иван — «лентяй, вредный, заразительный человек», которого «надо расстрелять». Чуть позже Кавалеров случайно оказывается свидетелем того, как этот толстый человек в котелке и с подушкой в руках просит девушку по имени Валя вернуться к нему. Валя, дочь Ивана Бабичева, стала предметом его романтических устремлений. Кавалеров объявил Бабичеву войну — «...за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя „Офелия“, за все, что подавляете вы, замечательный человек».

Как раз в тот момент, когда Кавалеров, собирается покинуть дом Бабичева, возвращается студент и футболист Володя Макаров. Растерянный и ревнующий Кавалеров пытался оклеветать перед ним Бабичева, но Макаров не реагирует, а спокойно занимает своё место на так полюбившемся Кавалерову диване. Письмо Кавалеров не решается оставить, но потом вдруг обнаруживает, что по ошибке захватил чужое письмо, а его так и осталось лежать на столе. Он в отчаянии. Снова возвращается он к Бабичеву, ему хочется пасть в ноги благодетелю и, покаявшись, умолять о прощении. Но вместо этого он только язвит, а увидев появившуюся из спальни Валю, и вовсе впадает в транс - снова начинает клеветать и в конце концов его просто вышвыривают за дверь. «Все кончено, — говорит он. — Теперь я убью вас, товарищ Бабичев».

С этого момента Кавалеров был в союзе с Иваном Бабичевым. Он слушал его исповедь, из которой узнал про незаурядные изобретательские способности Ивана, с детства удивлявшего окружающих и получившего прозвище Механик. После Политехнического института тот некоторое время работал инженером, но теперь же он шатается по пивным, за плату рисует портреты с желающих, сочиняет экспромты и т.;п. Но главное — проповедует. Он предлагает организовать «заговор чувств» в противовес бездушной эре социализма, отрицающей ценности века минувшего: жалость, нежность, гордость, ревность, честь, долг, любовь... Он созывает тех, кто ещё не освободился от человеческих чувств, пусть даже и не самых возвышенных, кто не стал машиной. Он пылает ненавистью к Володе Макарову и брату Андрею, отнявших у него дочь Валю. Иван говорит брату, что тот любит Володю не потому, что Володя - новый человек, а потому, что сам Андрей, как простой обыватель, нуждается в семье и сыне, в отеческих чувствах. В лице Кавалерова Иван нашёл своего приверженца.

Иван собирается показать Кавалерову свою гордость - машину под названием «Офелия», универсальный аппарат, в котором сконцентрированы сотни разных функций. По его словам, она может взрывать горы, летать, поднимать тяжести, заменять детскую коляску, служить дальнобойным орудием. Она умеет делать все, но Иван запретил ей. Решив отомстить за свою эпоху, он наделил её пошлейшими человеческими чувствами и тем самым опозорил её. Поэтому он и дал ей имя Офелии - девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния. Его машина, которая могла бы осчастливить новый век, становится опасной, на глазах Кавалерова Иван действительно разговаривает с кем-то сквозь щёлку в заборе, и тут же с ужасом слышит: «Я боюсь ее!» — Иван устремляется прочь от забора, и они вместе спасаются бегством.

Кавалеров стыдился своего малодушия, он сомневался в существовании машины и упрекал Ивана. Между ними произошла размолвка, но потом Кавалеров сдался. Иван рассказал ему сказку о встрече двух братьев: он, Иван, насылает свою грозную машину на строящийся «Четвертак», и та разрушает его, а поверженный брат приползает к нему. Вскоре Кавалеров был на футбольном матче, в котором принимает участие Володя. Он ревниво следит за Володей, за Валей, за Андреем Бабичевым, окружёнными, как ему кажется, всеобщим вниманием. Он уязвлён, что самого его не замечают, не узнают, и прелесть Вали терзает его своей недоступностью, короче, полный козёл. И ещё, Кавалеров и Иван – два сапога – пара, никому ненужные придурки.

«… Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют "Анечка".

Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине - плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце - маленькое и туго оформленное как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.

Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.

Вдова Прокопович - символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалею. А?

Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.

Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!

Я засыпаю на бабичевском диване».

… и в конце книги …

«… Он понял степень своего падения. Оно должно было произойти. Слишком легкой, самонадеянной жизнью жил он, слишком высокого был он о себе мнения, - он, ленивый, нечистый и похотливый…

Понял Кавалеров все, летя над закутком.

Он вернулся, подобрал подтяжки, оделся. Звякнула ложка - вдова потянулась за ним,- но, не оглянувшись, он покинул дом. Снова он ночевал на бульваре. И снова он вернулся. Но он решил твердо!

"Я поставлю вдову на место. Я не позволю ей даже заикнуться о том, что было. Мало ли что случается по пьяному делу. А жить на улице я не могу".

Вдова жгла над плитой лучину. Она посмотрела на него из-за виска и самодовольно улыбнулась. Он вошел в комнату. На угол шкафа надет был котелок Ивана.

Иван сидел на кровати, похожий на брата своего, только поменьше. Одеяло окружало его, как облако. На столе стояла винная бутылка. Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся; лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом.

- Что это значит? - задал Кавалеров классический вопрос.

Иван ясно улыбнулся.

- Это значит, мой друг, что нужно нам выпить. Анечка, стакан!

Анечка вошла. Полезла в шкаф.

- Ты не ревнуй, Коля, - сказала она, обняв Кавалерова.- Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею.

- Что это значит? - тихо спросил Кавалеров.

- Ну, чего заладились - рассердился Иван. - Ничего не значит.

Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил Кавалерову вина.

- Выпьем, Кавалеров… Мы много говорили о чувствах… И главное, мой друг, мы забыли… О равнодушии… Не правда ли? В самом деле… Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку! И сегодня, кстати… слушайте: я… сообщу вам приятное… сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!»

Вот такой стон, а не книга.

Юрий Олеша писал стихи, но это другая тема, в другой раз.

Итак, Юрий Карлович Олеша (19 февраля 1899, Елисаветград - 10 мая 1960, Москва) - русский советский писатель, киносценарист, поэт и драматург. Одна из ключевых фигур одесского литературного кружка 1920-х годов. Юрий Олеша родился в Елисаветграде (сейчас Кропивницкий) в семье обедневших белорусских дворян. Род Олеши (первоначально православный) ведёт начало от боярина Олеши Петровича, получившего в 1508 году от князя Фёдора Ивановича Ярославича-Пинского село Бережное. Впоследствии род полонизировался и принял католичество.

Отец, Карл Антонович Олеша, был акцизным чиновником, умер в 1940-е годы. Мать Олимпия Владиславовна уже после смерти сына вернулась в Советский Союз. В последние годы, когда она уже была тяжело больна, за ней ухаживала жена умершего писателя, Ольга Густавовна Суок. Мать похоронена рядом с сыном. Родным языком Юрия был польский.

В 1902 году семья переехала в Одессу. Здесь Юрий поступил в Ришельевскую гимназию. Окончив гимназию, в 1917 году Олеша поступил в Одесский университет, два года изучал юриспруденцию. Ничего не усвоил за эти два университетских года. «Сдал только один зачёт: теорию права.» В Одессе он вместе с молодыми литераторами Валентином Катаевым, Эдуардом Багрицким и Ильёй Ильфом образовал группу «Коллектив поэтов». Сотрудничал с «Бюро украинской печати» (Украинское отделение РОСТА). В годы Гражданской войны Олеша оставался в Одессе, в 1921 году переехал по приглашению Владимира Нарбута на работу в Харьков. Работал журналистом и печатал стихи в газетах. В 1922 году родители Олеши эмигрировали в Польшу, а Олеша переехал в Москву. Он писал тогда фельетоны и статьи, подписывая их псевдонимами Зубило и Касьян Агапов. Эти произведения публиковались в газете «Гудок», а в ней тогда печатались Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров. В Москве Олеша жил в знаменитом «писательском доме» в Камергерском переулке. В 1924 году Олеша написал роман-сказку «Три толстяка», который был опубликован лишь в 1928 году. Всё произведение проникнуто романтическим революционным духом. Это сказка о том, как народ порабощённой страны становится свободным. А в 1927 году в журнале «Красная новь» был опубликован его роман «Зависть», одно из лучших произведений советской литературы о месте интеллигенции в послереволюционной России. Многие критики называют «Зависть» вершиной творчества Олеши и, несомненно, одной из вершин русской литературы XX века. В „Гудке“ собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как „Белая гвардия“, „Дни Турбиных“, „Три толстяка“, „Зависть“, „Двенадцать стульев“, „Роковые яйца“, „Дьяволиада“, „Мастер и Маргарита“ и много, много других. Валентин Катаев пишет: «Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу». По признанию Катаева, именно Олеша, или «ключик» — так его называет Катаев в автобиографии, — зарабатывал больше всех. В «Гудке» он был одним из лучших фельетонистов редакции. Как и писал Катаев, большую вещь Олеша сочинял ночью.

В годы войны Олеша жил в эвакуации в Ашхабаде, работал там на радио, вернулся в Москву только в 1947 году. Обстановка в стране и в культуре оказывала на Олешу заметное угнетающее воздействие. Писать по канонам соцреализма он не хотел и не мог. «Всё опровергнуто, и всё стало несерьёзно после того, как ценой нашей молодости, жизни — установлена единственная истина: революция», — записал он в своём дневнике. В 1930-х годах многие друзья и знакомые писателя были репрессированы, главные произведения самого Олеши с 1936 по 1956 год не переиздавались.

После возвращения из эвакуации Олеша, потерявший право на московскую жилплощадь, жил в квартире Казакевича. В последние годы жизни его часто можно было видеть в Доме литераторов, но не выступающим в залах, а сидящим в ресторане со стаканом водки. Денег у него не было, другие литераторы почитали за честь угостить писателя. Пристрастие к спиртному подорвало здоровье Олеши, он скончался в Москве 10 мая 1960 года, захлебнувшись в луже. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище (1 уч. 1 ряд).

Приложения:

1. Мастерская Валерия Бондаренко. Лекция. Юрий Олеша.

https://www.youtube.com/watch?v=XrUKwI2uI58

2. Олеша. О нем.

https://www.youtube.com/watch?v=fJqmAMqc6jI

3. Зависть. Юрий Олеша.

https://www.youtube.com/watch?v=cVGMGzWouU0&t=17142s

4. Зависть. Телеспектакль по роману Юрия Олеши (1967)

https://www.youtube.com/watch?v=amvN1_9wMD8

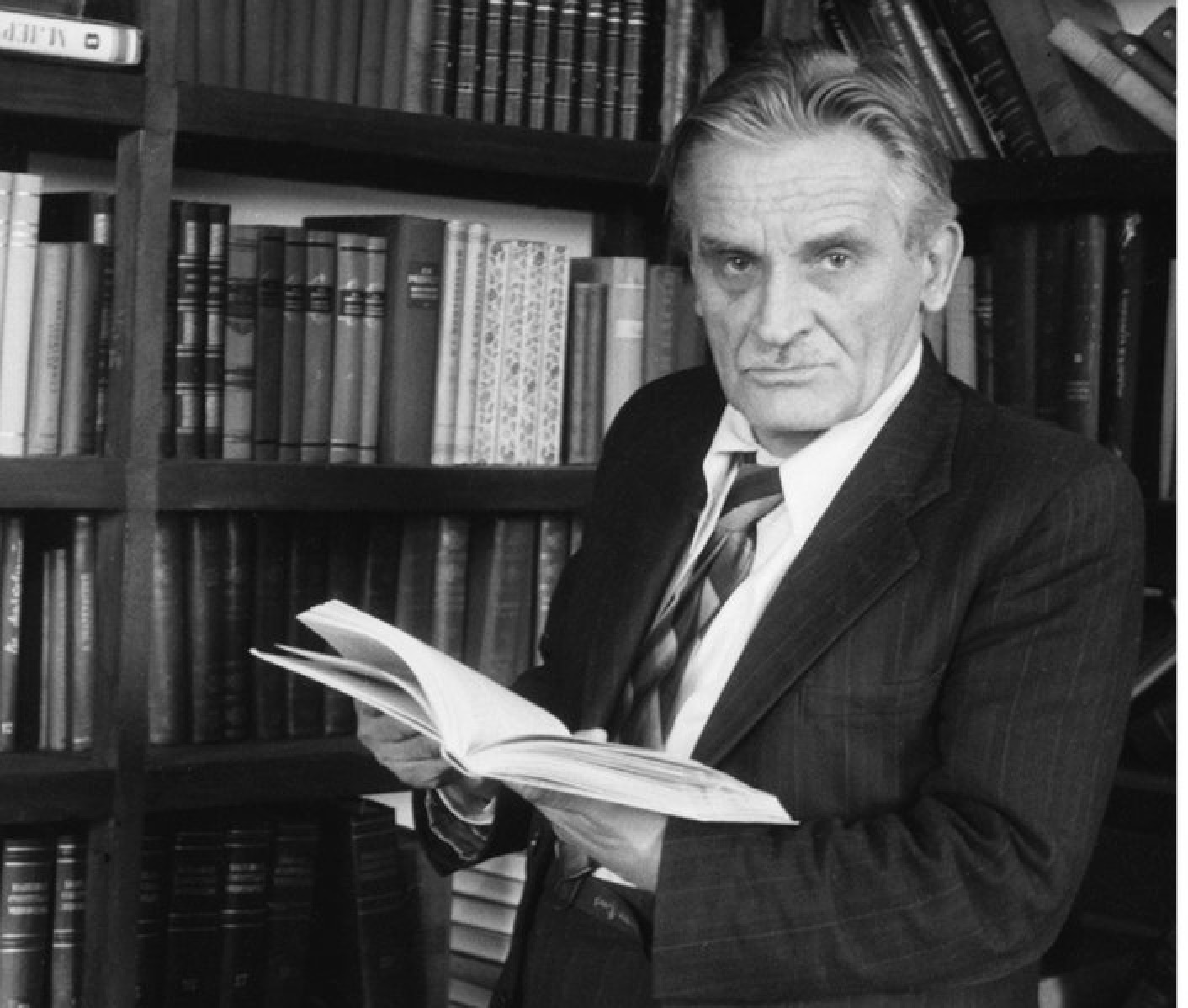

Фото: Юрий Олеша

20.2.2025

Свидетельство о публикации №125022007867