Как поэта Нарбута убили в день его рожд-апр 1938

Знаменитый художник Г. Нарбут-его брат.

https://dzen.ru/a/YABpvk6RPxdYmWml

Как сложилась судьба одного из выдающихся художников Серебряного века Георгия Нарбута 7 минут 566 прочтений 14 января 2021 Оглавление От детских «вытынанок» до первых иллюстраций Покорение Петербурга Послереволюционный период. Киев Показать ещё Жизнь выдающегося художника Георгия Нарбута была недолгой, но яркой. Судьбой ему было отмерено всего 34 года, но он успел не только невероятно много сделать для украинского народа, но и как превосходный художник внес свой вклад в мировую культуру.

Считают, что он был покровителем многочисленной и блистательной группы литераторов-одесситов, которая дружно «десантировалась» в 20-е годы в Москве (в ее составе были Э. Багрицкий, Ю.Олеша, И.Ильф, Е.Петров, Л.Славин и др.).

По выражению Н.Я.Мандельштам, именно из рук В.И.Нарбута «одесские писатели ели свой хлеб».

В одной из недавних публикаций утверждается, что только заинтересованность редактора В. Нарбута сделала возможной стремительную публикацию в 1927 году в журнале «30 дней» еще не оконченного даже к началу публикации замечательного романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

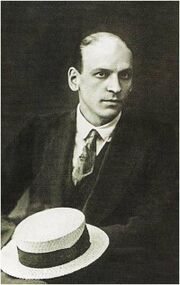

135 лет назад родился и 85 лет назад был убит чекистами Владимир Иванович Нарбут (2 (14) апреля 1888, Нарбутовка, Черниговская губерния, Российская империя — 14 апреля 1938, Колымский край, СССР) — русский писатель, поэт и литературный критик, редактор, акмеист. Расстрелян в день своего 50-летия по постановлению тройки НКВД.

Владимир Нарбут родился в коренной Украине — Черниговщине, близ древнего города Глухова, на хуторе, который так и назывался — Нарбутовка. «Родовое» — написал он в анкете Венгерова. И действительно, хутор Нарбутовка возник еще в 1678 г., а «Хорунжий сотне Глуховской Роман Нарбут» поминается в универсале гетмана Мазепы — 1691-м. Но уже задолго до рождения поэта «родовое» это представляло собой маленький дом большого небогатого семейства.

«Панскую усадьбу», — как вспоминал брат Георгий, — от крытых соломой крестьянских хат отличает железная крыша. «Видно, что железо было когда-то покрашено в красный цвет, но это было когда-то…»

Владимир Иванович Нарбут принадлежал к старинному роду с литовскими корнями. Был вторым из девяти детей в семье.

Можно было бы сказать, что Гоголь и Сковорода склонились над его колыбелью. Тем более что мы не однажды встретимся с ними, читая стихи Нарбута. Но вот что не менее важно — в 1888 г., когда родился Владимир Нарбут, да и в начале нашего века, когда рождался Нарбут-поэт, мир «хуторов близ Диканьки» и «миргородов», воспринятый и возлюбленный нами от Гоголя, дороги, по которым, проповедуя, бродил Сковорода, были все те же или почти те же. Все эти брыли, венки, ветряки и спиванья, гаданья, курганы, все эти семинаристы, жнецы, бандуристы-слепцы, и паны, и русалки, и ведьмы — были буднями; ярмарки, вербные, святки, сочельники — праздником. Все это еще было бытом, не литературным — живым.

Родовитый и образованный, но захудалый помещик-однодворец Иван Яковлевич Нарбут вынужден был служить, а жена его, дочка священника, Неонила Николаевна, так вести хозяйство, чтобы не только прокормить семью, но и пополнить ее бюджет. Дети росли вместе с сельскими ребятишками. Их первым учителем был псаломщик. И к нему же, соседу, устраивали набеги. «То в огород залезем, горох оборвем, то яблоню потрусим», — вспоминал Георгий Нарбут, — за что он кричал: «Ах вы, саранча нарбутовская!» Однако вскоре и сами помогали матери по хозяйству — сажали цветы, пололи огород.

Окончил с золотой медалью Глуховскую классическую гимназию.

В 1905—1906 гг. перенёс болезнь, следствием которой стала пожизненная хромота из-за удаления пятки на правой ноге.

С 1906 г. вместе с братом Георгием жил в Петербурге на квартире И. Билибина, оказавшего на братьев большое влияние. Учился в Петербургском университете последовательно на трёх факультетах — математическом, восточных языков и филологическом; курса не окончил. Летние каникулы проводил у родителей, подрабатывал репетиторством.

Печататься начал в 1908 году (очерк «Соловецкий монастырь» в петербургском журнале «Бог — помочь!»), в декабре того же года опубликовал первые стихи (журнал «Светлый луч»). С начала 1911 г. сотрудничал как поэт и критик в студенческом журнале «Gaudeamus», где также руководил отделом поэзии. Посещая собрания молодых поэтов у С. Городецкого, сблизился с кругом будущего «Цеха поэтов»; вошёл в «Цех» с его образованием в октябре-ноябре 1911 года, став адептом зарождающихся идей «адамизма» и «акмеизма».

В октябре 1912 г., чтобы избежать суда за скандальный сборник «Аллилуиа», при содействии Н. Гумилёва присоединился к пятимесячной этнографической экспедиции в Сомали и Абиссинию. Вернувшись в марте 1913 г. после амнистии по случаю 300-летия дома Романовых, взялся за издание и редактирование «Нового журнала для всех», но через 2 месяца, запутавшись в финансовых делах, продал права на журнал и вскоре уехал на родину. В годы войны время от времени печатался в столичной и местной периодике.

Нарбут вошел в русскую литературу с блеском (весьма одобрительный отзыв на первую его книгу дал скупой на похвалы Н. Гумилев), не без скандала (его вторая книга была запрещена царской цензурой и переиздана лишь в советское время) и занял в ней уже к 1917 году заметное место.

К 1917 г. примкнул к левым эсерам, после Февральской революции вошёл в Глуховский совет, склоняясь к большевикам.

В январе 1918 г. семья Нарбута в своём доме подверглась нападению отряда красных «партизан», которые громили «помещиков и офицеров». При этом был убит брат Владимира Сергей, офицер, недавно вернувшийся с фронта. Владимир Нарбут получил четыре пулевые раны, после чего в местной больнице ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Когда выяснилось, что тяжелораненый литератор состоит в партии большевиков, нападавшие посетили больницу и принесли «извинения».

Наверное, искалеченному инвалиду, потерявшему родного брата, от этих «извинений» шибко полегчало?

Вот как газета «Глуховский вестник» написала об этом происшествии: «В деревне Хохловка Глуховской волости, в усадьбе Лесенко было совершено вооружённое нападение неизвестных злоумышленников на братьев Владимира Ивановича и Сергея Ивановича Нарбут и управляющего имением Миллера. Владимир Иванович ранен выстрелом из револьвера. Ему ампутирована рука. Сергей Иванович Нарбут и Миллер убиты, жена Миллера ранена».

Впоследствии стало известно, что после того, как Владимир получил четыре пулевых раны и несколько штыковых ранений, его свалили вместе с трупами близких в сарае в навоз, и только это и помогло ему не замёрзнуть этой лютой зимней ночью от холода.

Владимир Иванович за свою жизнь несколько раз уходил чудом от смерти, выскальзывая из её рук и оставаясь живым, и вот как позднее напишет об этом случае внучка поэта Нарбута – Татьяна Романовна Романова: «На хутор Хохловка, где семья Нарбутов встречала Новый год (это было 1 января 1918 года), ворвалась банда анархистов и учинила расправу. Отец Владимира Ивановича успел выскочить в окно и бежал, жена с двухлетним Романом спряталась под стол, а остальных буквально растерзали.

Был убит брат Сергей и многие другие обитатели Хохловки. Владимира Ивановича тоже считали убитым. Всех свалили в хлев. Навоз не дал замёрзнуть тяжело раненному В.И. Нарбуту. На следующий день его нашли. Нина Ивановна (первая жена поэта) погрузила его на возок, завалила хламом и свезла в больницу.

У него была прострелена кисть левой руки и на теле несколько штыковых ран, в том числе в области сердца. Из-за начавшейся гангрены кисть левой руки ампутировали».

Весной 1918 г. отправлен в Воронеж для организации большевистской печати; помимо этого в 1918—1919 гг. издавал «беспартийный» журнал «Сирена».

В 1919 г. жил в Киеве, где участвовал в издании журналов «Зори», «Красный офицер», «Солнце труда». Остался в городе после занятия его белыми, затем по контролируемым белыми территориям уехал через Екатеринослав в Ростов-на-Дону, где 8 октября 1919 г. был арестован контрразведкой белых как коммунистический редактор и член Воронежского губисполкома.

В контрразведке дал показания, в которых признался в ненависти к большевикам и объяснил своё сотрудничество с советской властью безденежьем, страхом и отчаянием. Позднее это признание попало в руки ЧК и спустя многие годы, в 1928 г., было использовано как компромат против Нарбута. Освобождённый при налёте красной конницы, вновь официально вступил в РКП(б).

В 1920 г. возглавил одесское отделение РОСТА, редактировал журналы «Лава» и «Облава»; подружился с Э. Багрицким, Ю. Олешей, В. Катаевым, который позднее вывел Нарбута в романе «Алмазный мой венец» под прозвищем «колченогий». В 1921—1922 гг. — заведующий УкРОСТА в Харькове.

«Нашей Одукростой руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выделялся своим видом.

Во-первых, он был калека.

С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом, он появлялся в машинном бюро Одукросты, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками.

Может быть, он даже являлся им в грешных снах.

О нем ходило множество непроверенных слухов. Говорили, что он происходит из мелкопоместных дворян Черниговской губернии, порвал со своим классом и вступил в партию большевиков. Говорили, что его расстреливали, но он по случайности остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили кисть руки. Но кто его так покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности.

Во всяком случае, у него был партийный билет, и все тогдашние чистки он проходил благополучно.

Он принадлежал к руководящей партийной головке города и в общественном отношении для нас, молодых беспартийных поэтов, был недосягаем, как звезда.

Между нами и им лежала пропасть, которую он сам не склонен был перейти.

У него были диктаторские замашки, и свое учреждение он держал в ежовых рукавицах.

Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению святейшего синода.

Это прибавляло к его личности нечто демоническое.

Вскоре в местных «Известиях» стали печататься его стихи. Вот, например, как он изображал революционный переворот в нашем городе:

«…от птичьего шеврона до лампаса полковника все погрузилось в дым. О, город Ришелье и Де-Рибаса! Забудь себя, умри и стань другим».

Птичьим шевроном поэт назвал трехцветную ленточку, нашитую в рукаве белогвардейского офицера в форме ижицы или римской пятерки, напоминая условное изображение птички, так сказать, галочку.

Эта поэтическая инверсия — «птичий шеврон» — привела нас в восхищение. Мы все страдали тогда детской болезнью поэтической левизны.

Помню еще отличное четверостишие колченогого того периода:

«Щедроты сердца не разменены, и хлеб — все те же пять хлебов, Россия Разина и Ленина, Россия огненных столбов».

Это и впрямь было прекрасное, хотя и несколько мистическое изображение революции».

(Катаев В. Алмазный мой венец)

Нарбут получил в романе прозвище «колченогий». Увлеченно цитируя многие его стихи, признаваясь, что с юных лет помнит их наизусть, повествователь настойчиво сопровождает цитаты такими определениями, как «страшная книга», «еще более ужасных его стихов», «способных довести до сумасшествия». Самому же Владимиру Ивановичу давались такие характеристики, что казалось, под именем «колченогого» в «Алмазный венец» Катаева забежал булгаковский Воланд, чтобы подменить собой душу замученного в ГУЛАГе поэта.

Некоторые неясные моменты биографии Нарбута еще более затуманивались. На все лады в «Алмазном венце» варьировалось: «таинственная судьба, заставлявшая предполагать самое ужасное». Наконец, чуть ли не от имени пролетарской революции: «он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя».

Этот приговор вынесен Владимиру Нарбуту через двадцать два года после реабилитации от двух предыдущих — лубянского и колымского. Впрочем, между делом, походя, досталось и тому, чью честь уже трудно защищали и нескоро отстояли другие поэты. «Над „колченогим“, — сказано здесь, — еще и „витала зловещая тень Гумилева“». «Теперь, когда я пишу эти строки, колченогого никто не помнит. Он забыт»,— прочли мы в довершение уже знакомое, чуть ли не в торжествующей тональности.

В 1922 г. Нарбут переселился в Москву, работал в Наркомпросе; от поэзии отошёл. Основал и возглавил издательство «Земля и фабрика» (ЗиФ), на его базе в 1925 г. совместно с издателем В. А. Регининым основал ежемесячник «Тридцать дней». В 1924—1927 гг. — заместитель заведующего Отделом печати при ЦК ВКП(б), в 1927—1928 гг. — один из руководителей ВАПП.

Считают, что он был покровителем многочисленной и блистательной группы литераторов-одесситов, которая дружно «десантировалась» в 20-е годы в Москве (в ее составе были Э. Багрицкий, Ю.Олеша, И.Ильф, Е.Петров, Л.Славин и др.).

По выражению Н.Я.Мандельштам, именно из рук В.И.Нарбута «одесские писатели ели свой хлеб».

В одной из недавних публикаций утверждается, что только заинтересованность редактора В. Нарбута сделала возможной стремительную публикацию в 1927 году в журнале «30 дней» еще не оконченного даже к началу публикации замечательного романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

В 1928 г., в период широкомасштабных чисток, В. И. Нарбут был исключен из партии, одновременно уволен с редакторских постов. Как указано в «Литературной энциклопедии» издания 1934 г., «за сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время белогвардейской оккупации»: летом 1919 г. Нарбут был арестован контрразведкой белых в Ростове и под угрозой смерти подписал отказ от продолжения большевистской деятельности.

Сохранилось несколько подтверждений того, что в 1928 году В. И. Нарбут стал жертвой острой внутрилитературной борьбы. Будто бы сначала он подал заявление в ЦК с обвинением А. К. Воронского, известного в ту пору литературного критика и прозаика, руководителя литературного объединения «Перевал», в недопустимых формах полемики, в ответ Воронский раздобыл какие-то документы, уличающие Нарбута в подписании того самого заявления.

Дочь Александра Константиновича, бывшая колымская заключенная Г. А. Воронская, рассказывала осенью 1991 года о том, что ее отец никогда не верил в «революционность» Нарбута, печатавшего, по его словам, еще в суворинском «Новом времени» монархические стихи, и представил документы, свидетельствующие о его неискренности. Вопрос якобы рассматривался на Политбюро.

Сталин, кстати весьма неплохо знавший Воронского, выступил в защиту Нарбута. Потом против него появились и другие компрометирующие документы.

Жизнь безжалостно обошлась с обоими участниками той далекой от нас полемики. А. К. Воронский был арестован 1 февраля 1937 года. Обвиненный в создании подрывной террористической группы, готовившей покушения на руководителей партии и правительства, он был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 13 августа 1937 года к высшей мере наказания.

В лагерях оказались его жена и дочь.

Нарбут некоторое время жил литературной подёнщиной. В 1933 г. вернулся к поэзии.

26 октября 1936 г. арестован НКВД по обвинению в пропаганде «украинского буржуазного национализма».

В квартире № 17 дома 15 по Курсовому переулку случилось то, что во многих квартирах в ту и другие ночи тех лет. Об этой ночи рассказала Серафима Густавовна Нарбут. Это запись ее рукой, сделанная в 1940 г. карандашом в школьной тетрадке без обложки:

«Стук в дверь. Проснулся Володя, разбудил меня. Кто там? Проверка паспортов!! Что-то натянули на себя, открыли дверь: человек в форме НКВД, штатский, Костя. Даю свой паспорт, не смотрят. — Обращается (в форме НКВД) к Володе: — Ваш! У меня закрываются глаза от желания спать, опять разговор с Володей перед сном — неприятный, что мы должны разойтись. — Вижу Володя дает свой паспорт, и ему протягивают бумажку.

Все прошло — сон, нехорошие мысли, лень — покажите мне!

— Он видел.

Мама? — Ордер на обыск и арест.

С этого дня — 26 октября (27-го) кончилась одна жизнь — и началась другая. Всему был конец.

Тогда я этого не понимала. Я как во сне, честное слово, как во сне шла к Лиде в 5 ч. утра после обыска, без мыслей, тупо бежала по улицам рассказать о чудовищном сне — Володю арестовали.

Уходя он вернулся — поцеловал меня. Заплакал — я видела последний раз его, покачался смешной его походкой на левый бок, спину в длинном синем пальто.

И все…»

Свидетельство о публикации №125020808493