КометААндрея Альманах Миражистов

кометААндрея

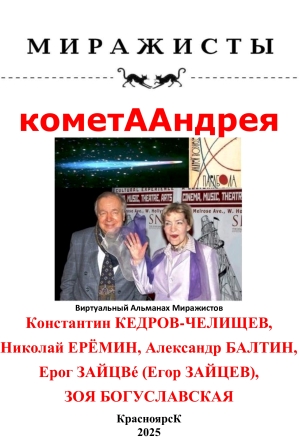

Виртуальный Альманах Миражистов

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,

Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,

Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),

ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ

КрасноярсК

2025

кометААндрея

Виртуальный Альманах Миражистов

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,

Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,

Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),

ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ

2025

кометААндрея

Виртуальный Альманах Миражистов

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ,

Николай ЕРЁМИН, Александр БАЛТИН,

Ерог ЗАЙЦВ; (Егор ЗАЙЦЕВ),

ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ

Автор бренда МИРАЖИСТЫ, составитель и издатель Николай Ерёмин

адрес

nikolaier@mal.ru

телефон 8 950 401 301 7

Кошек нарисовала Кристина Зейтунян-Белоус

© Коллектив авторов 2025г

Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ

Альманах Миражистов

Бесконечная 1960 г

Кедров-Челищев

Константин Кедров БЕСКОНЕЧНАЯ

1960 г

ежедневно слышу тебя

как-то странно звучат слова

закрываю глаза

и всюду передо мной

эти крики рожденные тишиной

эти краски рожденные темнотой

вот сижу оставленный всеми

в глубине понятий и слов

исчезает видимый мир

но я могу говорить

и мир рождается снова

На обнаженный нерв нанизывая звуки

все глубже чувствую великий диссонанс

и радость возвышения над миром –

Поэзия – вершина бытия

и вагоны, стиснутые в железном рукопожатье

и деревья и станция и тишина

и ты в тишине уходящей ночи

и все что связывает с тобой

и миллионы которые спят рабами

ничего не понимая в такой любви

нуль миров вращается в небе звезд

это взгляд возвращается к своему истоку

листопад ягуаров

полусолнечный бред весны

выдыхание песни

из легких съеденных туберкулезом

и бессмертье будущего конца

и синий день и красная волна

зеленый луч упал на попугая

и попугай заговорил стихами

и синий день и красная волна

и я бегу бросаясь под трамваи

и синий день и красная волна

где голубой укрылся папоротник

и в пору рек века остановились

мы были встречей ящериц на камне

около окон пролет полета

и этот стон

среди серых стен

какой-то прохожий

шагнул в пространство

и рухнул замертво

сквозь столетья

вода текла

сквозь бетон и вечность

а дворник сметал с тротуара звезды

и в мокром асфальте ломались люди

я вышел к себе

через-навстречу-от

и ушел под

воздвигая над

двое нас – это очень много

это больше чем можно

больше чем я могу

никогда не приближусь к тебе

ближе чем цветок приближается к солнцу

никогда не назову тебя именем

которым хочу назвать

всюду где чувствуется несовершенство

ты возникаешь

как тоска по стройному миру

на черном озере белый лебедь

на белом озере черный лебедь

белый лебедь плывет

и черный лебедь плывет

но если взглянуть в отраженье

все будет наоборот –

на белом озере черный лебедь

на черном белый плывет

человек оглянулся

и увидел себя в себе

это было давно

в очень прошлом

было давно

человек был другой

и другой был тоже другой

так они оглянулись

спрашивая друг друга

и никто не мог понять

кто прошлый

кто настоящий

кто-то спрашивал

но ему отвечал другой

и слушал уже другой

потому в голове был хаос

прошлое перепуталось с настоящим

человек оглянулся

и увидел себя в себе

одногорбый верблюд

и двугорбый верблюд

и двуногий

идет одногорбый верблюд

глотая пески и туманы

идет одноногий верблюд

все в память и в сон превращая

а в городе пляшет луна

над городом плачет луна

слезами домов

и людей

очень маленьких

и нереальных

но гордых собой до конца

и молча идем мы

сквозь песчаную бурю дождя

немного аисты

немного верблюды

и молча бредут мне навстречу

одногорбый верблюд

одноногий верблюд

и двуногий

идет одногорбый верблюд

глотая пески и туманы

идет одноногий верблюд

все в память и в сон превращая

я кладбище погибших кораблей

я сон ее

ее печаль и свет

я для нее туман и колокол в тумане

а для себя я ничего

я знаю

я кладбище погибших кораблей

нуль миров вращается звезд

это взгляд возвращается к своему истоку

© Copyright: Кедров-Челищев, 2021

Свидетельство о публикации №121040301125

Андрей Вознесенский о поэзии Константина Кедрова:

"Константина Кедрова можно назвать Иоанном Крестителем новой волны метаметафорической поэзии.

Аннотация к сборнику Транстарасконщина Москва-Париж Вивризм 1988г.

Речь Андрея Вознесенского в ЦДЛ на презентации "Компьютера любви"

"Это действительно событие огромное, и у меня трепет в руках, когда я это смотрю. Но я думаю, что вот это сочетание «компьютер любви» – это не просто. Это вещь давняя, может быть, но она издана именно сейчас, потому что именно сейчас это сочетание для России точное. Потому что именно, думаю, вот школьники, студенты – они сейчас приникли к компьютеру, и именно сейчас – возраст любви. Перефразирую нашу известную формулу, можно сказать: Россия – это должна быть любовь плюс компьютеризация всей страны. Кедров не просто поэт такой герметический, это орган какого-то литературного процесса. Я думаю, что если бы его не было, у нас все пошло бы наперекосяк… И потом, одно слово, полслова – это минимализм, это образ сжатый донельзя, который и в 21-ом веке останется, а не те тонны слов лишних, которые написаны."

ЭФИРНЫЕ СТАНСЫ

Посвящается Константину Кедрову:

Мы сидим в прямом эфире

Мы для вас как на корриде

Мы сейчас в любой квартире

Говорите, говорите…

Костя, не противься бреду

их беде пособолезнуй

в наших критиках (по Фрейду!)

их история болезни

Вязнем, уши растопыря

В фосфорическом свету

Точно бабочки в эфире

Или в баночке в спирту

Вся Россия в эйфории

Митингуют поварихи

говорящие вороны

гуси с шеей Нефертити

нас за всех приговорили

отвечать здесь говорите

Иль под взглядами Эсфири

Раньше всех наших начал

Так Христос в прямом эфире

Фарисеям отвечал

Костя, Костя, как помирим

эту истину и ту

Станем мыслящим эфиром

пролетая темноту

ТВ ЛАД запись программы Другой голос 1994

"Поэзия Кедрова – это полный сгусток поэтической энергии, без примеси совершенно, без обложки, без конфетки, которая покрыта целлофаном или чем-то. Чистая поэзия в чистом виде. Чистый витамин поэзии. Это творческая анергия новой поэзии и значит новой России.

«Видеопоэзия Константина Кедрова». Сюжет российского

телевидения, телепрограмма «Лад», 1994 г. Другой голос

"Когда-то было сказано, что Есенин – это орган, орган чувственный, это уже не человек, это орган. Орган поэзии сейчас – это Кедров. Это удивительная личность. Он еще доктор философских наук. По-моему, ни один поэт в России не был таким умным и образованным. Вот сейчас вы услышите «Компьютер любви». Это удивительная вещь, это божественное такое, разложенное на математику, это прекрасно. Я хочу, чтобы вы послушали его и полюбили."

Выступление на Первом всемирном дне поэзии ЮНЕСКО в Театре Юрия Любимова на Таганке 21 марта 2000г Видео программы ТВ Культура.

На даче у Пастернака Кедров и Вознесенский 30 мая

Кедров-Челищев

http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6/784.html

http://video.mail.ru/mail/kedrov42/6 кедров читает все стихи

К.Кедров Вопль тишины

Андрей Вознесенский, Константин Кедров, дача Пастернака.

Фото Виктора Ахломова

Большие поэты оставляют после себя праздники. На даче у Пастернака мы с Андреем Вознесенским обязательно отмечаем 30 мая ; день памяти переделкинского небожителя. В этом году 49-я годовщина. Для кого-то это так называемый датский календарь ; от слова , а для нас вся наша жизнь. В начале жизни школу помню я ; писал Пушкин о лицее. А для моего поколения школой была проработка во всех газетах и гибель Бориса Пастернака. Именно гибель. Он жил бы еще и жил. Но кто же в преклонном возрасте выдержит такой натиск, когда тебя по телевизору с правительственной трибуны сравнивают со свиньей. Андрей Вознесенский полушепотом, через усилитель произнес речь о Пастернаке. Перескажу так, как запомнилось: Пастернак уходил при трагических обстоятельствах. Его заставили отказаться от Нобелевской премии. Роман;Доктор Живаго; я слушал в его исполнении во время тайных читок и до сих пор многие главы помню почти наизусть. Это роман о гибели русской интеллигенции и самого Пастернака, но он остался жить в своем романе. У него было такое необыкновенное лицо. Оно все светилось, менялось, как пламя свечи. Свеча Пастернака.

Стараниями Натальи Пастернак, как всегда, ожил рояль Нейгауза. Пришли музыканты и композиторы из Московской консерватории. Звучали арии из оперы ;Доктор Живаго, а мы с Андреем перелистывали новый выпуск ;Журнала ПОэтов, посвященный палиндрому. Я показал Вознесенскому свой палиндром ;Ешь циник Ницше; и палиндром Сергея Капицы ;А Клава давалка. Вознесенский улыбнулся и стал искать свой текст, надиктованный мне шепотом по телефону ;Тинейджер трахнул телку через пейджер. Забавно, что пейджеры уже отошли. Современные тексты быстро устаревают. Но читаем же мы Пушкина про всяких там задумчивых дриад. Хотя я уверен, что многие читатели не знают, кто такие дриады, и путают их с триадами.

Потом Вознесенский шепнул мне:Останешься на чай? Традиционное чаепитие на веранде, конечно, сопровождалось тостами. Наташа Пастернак попросила меня сказать что-нибудь о музыке и поэзии. Я сказал, что взрыв авангарда в начале века и русский футуризм были прорывами к музыке. Пастернак был прежде всего учеником Скрябина и поэтому футуристом, потому что именно футуристы расковали стих, приблизив его к партитуре. Когда Чайковский писал оперу Евгений Онегин&, он удивился однообразию приемов и интонаций поэтики того времени. И написал свой сценарий. Если бы Чайковский писал на стихи Маяковского, Пастернака или Вознесенского, ему не пришлось бы переделывать текст. Пастернак начинал как ученик Скрябина. Я клавишей стаю кормил с руки». Его поэзия порывиста, как ;Поэма экстаза» Скрябина. Пушкин говорил: Из всех искусств/ одной любви музыка уступает,/ но и любовь ; мелодия». Скажем, перефразируя гения: одной поэзии музыка уступает, но и поэзия ; мелодия.

Вознесенский очень оживился на слова Пушкина о мелодии и любви. Тут Наташа Пастернак спросила у Андрея, нравится ли ему книга Быкова о Пастернаке. К моему удивлению, он одобрительно закивал головой. Ну да. Понятно. Надоел хрестоматийный глянец, надоели ахи и охи. Постмодернистская семипудовая биография под названием национальный бестселлер выглядит современно. Так современно, что мне и читать не хочется. Ведь основной ее скрытый пафос в знаменитой злорадной пушкинской фразе ; он так же мерзок, как мы. Врете! Он, гений, мерзок не так, как вы, а по-своему. Я умышленно не цитирую, а пересказываю здесь Пушкина по-своему, как запомнилось.

А Виктор Ахломов тем временем озарял нас вспышками своего фотоаппарата, и лицо Пастернака на фото действительно походило на язычок пламени. Свеча горела; И вспоминаю я тот знаменитый вечер;Минута немолчания, или Крик по ненапечатанным стихам», что провели мы с Вознесенским в 1988 году во Дворце молодежи. Впервые после почти пожизненного молчания вышли на большую сцену Сапгир, Айги, Холин, Парщиков ; всех не упомню. Выключили свет и Вознесенский зажег громадную свечу Пастернака.

А теперь, сказал Андрей; давайте встанем и издадим вопль по всем ненапечатанным стихам советской эпохи.

Полутысячный зал встал, сверкая очками и лысинами, и издал протяжный и мучительный крик.

Боюсь, что сегодня, когда все напечатано и есть интернет, этот вопль уже никто не услышит, а если и услышит, то не поймет. Сегодня все напечатано ; ничто не прочитано.

Сегодня время тишины, а не вопля. Тишины по непрочитанным текстам. Тихо на даче Пастернака. Голос Вознесенского даже через все усилители звучит как шепот. Должен, хоть кто-то/ В самой орущей в мире стане/ Быть безголосым

© Copyright: Кедров-Челищев, 2009

Свидетельство о публикации №109062503870

Николай ЕРЁМИН

Альманах Миражистов

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЛУСОНЕТ

На плечах - коромысло:

Время не торопя,

Вёдра, полные смысла,

Я несу… И себя -

От колодца - опять:

Благо взять… Благо дать…

Только б не расплескать!

2025

ГОРОДСКИЕ СКВОЗНЯКИ

Сквозняки гуляют по квартире

И не могут выхода найти…

Ветер - за окном – в подлунном мире

Вечный зов и воля впереди…

Так и улетел бы сквозь стекло

Всем пленённым сквознякам назло!..

2025

СОНЕТ СО-СТРАДАНИЯ

Ты всю ночь провыл по-волчьи на Луну...

По-собачьи, по-щенячьи, ну-и-ну...

Да-да-да, провыл-проплакал... А Луна –

Равнодушная, внимала, вот те на!

И совсем была в тебя не влюблена...

Кто ты ей? Щенок, собака или волк?

Вой, не вой – какой из воя выйдет толк?

Хорошо, что начинается рассвет…

Полегчало? Да? Тогда пиши сонет...

Ты всегда ведь был поэтом! Или нет?

…Парадоксальная эпоха:

Днём – хорошо, а ночью - плохо...

Всем со-страдает, чуть дыша,

Твоя контрастная душа...

***

Круг интересов уже, уже...

Действительность всё хуже, хуже...

Всё лучше, лучше сон во сне –

Под солнцем...Или при луне...

Где ты – младенец ли, старик:

Или навек, или на миг...

***

Стихи – отголоски любви

Соловушек и соловьёв –

В случайные строчки легли...

В мелодии песен без слов...

Где ты превращалась и я

В соловушку и в соловья...

СТАТЬ ПАМЯТНИКОМ

В империи оплаченной молвы -

Распад и разложение, увы…

Средь номинантов и лауреатов –

Война – до смерти – матов, компроматов…

И отчего, зачем? На полпути

Все погибают, Господи, прости…

Ведь на Аллее Славы – не секрет –

Давно для конкурентов места нет…

И всё ж летит поэт – в мечту, в мираж…

Стать Памятником – высший пилотаж…

СОНЕТ ПРО СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ

Вокруг – мошенники и воры

В законе, судьи, прокуроры…

И адвокаты… Все – на «вы»

И все повязаны, увы…

Скорей домой, о, Ангел мой,

Пойдём… Поговори со мной!

Как так случилось? Не пойму:

Сменяв светлицу на темницу,

Один мой друг попал в тюрьму…

Другой попал в психобольницу…

А я – шатаюсь, сам не свой –

Между больницей и тюрьмой

И повторяю: – Свят-свят-свят! –

Никто ни в чём не виноват…

СОНЕТ ПРО РЕТРО FM

В телевизоре - покойники…

И по радио – покойники

Славу СССР поют…

Престарелые поклонники –

Генералы и полковники

О минувшем слёзы льют…

И певец почётных зон,

Нестареющий Кобзон,

Их на подвиги зовёт –

В даль, в космический полёт…

В колокольный перезвон…

И душа стремится вон

Вслед за ними…Суть проста:

Там – и память, и мечта…

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Мы живём, Человеки убогие,

Восхищаясь новинкой любой…

Устаревшие технологии

Оставляя, увы, за собой…

Чтобы с Богом, от счастья лучась,

Так ли, этак ли, выйти на связь…

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

***

Молва твердит: - Поэтов множество…

И все – бездарные ничтожества!

А кто от Бога одарён,

Тот – вне пространств и вне времён…

Январь 2025 КрасноЯрск

На фоне дыма и огня

Николай Ерёмин

НА ФОНЕ ДЫМА И ОГНЯ Николай ЕРЁМИН

СОНЕТ ПРО ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Птицы с человечьими глазами

Детскими запели голосами

И зовут куда-то за собой…

Точно я – такой или сякой –

Должен подчиниться сей же миг,

Позабыть что я - почти старик,

Но могу вернуться и вернуть

И мечты, и молодость, и силу…

Совершить в душе обратный путь

И найти забытую могилу,

Воскресить в слезах отца и мать…

Рядом жить - иного не желать…

И внимать, как с некоторых пор

Подпевает взрослым детский хор…

2025

БОЛЬНЫЕ

«С ума бы не сойти!»

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

«Мои больные – сумасшедшие,

Чего-то в жизни не нашедшие…»

Лев ТАРАН

А мои больные, Лёва, -

Кто живёт путём и клёво,

Обнимают благодать…

И боятся потерять…

И готовы – хоть убить –

Свою душу погубить,

Лишь бы только на пути

Что-нибудь ещё найти,

Обогнать того, кто шёл –

Потерял и не нашёл,

И среди безумных дел

Неслучайно заболел…

Закрываются границы…

Сокращаются больницы…

Нет лекарства, как на грех,

Излечить ни тех, ни тех…

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ, год 2000

Сколько лет прошло!

А я - о-го-го! -

До сих пор под впечатлением от Дня поэзии Первого -

Как Кедров читает метаметафорическое стихотворение

Со сцены космического вдохновения...

А Вознесенский с восторгом и удивлением

Смотрит на Кедрова...

О чём свидетельствует на фоне улыбок

Чудом сохранившийся

Любительский фотоснимок...

НАД КНИГОЙ «ПОЭТИЧЕСКИЙ КОСМОС»

«Метаметафора – амфора нового смысла

Константин КЕДРОВ»

Слышу Кедрова голос...

Вознесенского возглас...

В сердце – комп, точно компас...

Поэтический космос...

- Хватит снами одними

Жить! Даёшь перемены!

Все поэты отныне –

Суперстар, супермены...

Лень, банальность и косность,

Вы – движения тормоз...

Здравствуй, Вечности возраст,

Поэтический космос!

Из лирической амфоры

Свежесть Метаметафоры,

Хоть вдвоём, хоть втроём,

Выпив, - снова нальём!

2018 -2022-2025

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

"Ищешь Индию –

Найдёшь Америку!"

А. Вознесенский

Радость и обиду,

Сердце, не скрывай…

Я искал Флориду –

А приплыл в Китай!

Ай-яй-яй-яй-яй!

ВЕСЕННИЕ ИЕРОГЛИФЫ

«Каждому времени свой блаженный»

Константин Кедров

***

Собор Василия Блаженного,

Рисован Константином Кедровым,

Воспет Андреем Вознесенским,

Стал для меня лицом Москвы…

Я жил внутри – он был снаружи…

Я жил снаружи, он – во мне,

Соединяя наши души,

Как наяву, так и во сне…

На поэтической волне…

Блажен, кто верует в себя,

Метаметафору любя!

2017

УРОК ИСТОРИИ

«С ума бы не сойти!»

Андрей Вознесенский «Молитва»

Страною

Правил сумасшедший,

Увы, и все про это знали…

Он

То расстреливал, то вешал…

И все от страха трепетали…

И вспоминали

Стыд и срам,

Когда взрывали Божий храм…

И повторяли на пути

Домой:

- С ума бы не сойти…

АВТОПОРТРЕТ

Григорию ШУВАЛОВУ

с пожеланием вдохновения и здоровья

Хорошо быть высоким, как Маяковский...

Гениальным, как Цыбулевский...

Умным, как Бродский...

Сумасшедшим, как Кандинский...

Одарённым, как Тарковский...

Дальновидным, как Твардовский...

Песенным, как Исаковский...

Оригинальным, как Вознесенский...

Фанатичным, как Высоцкий...

Талантливым, как Юдовский...

Удачливым, как Кублановский...

Эрудированным, как Гандлевский...

Выносливым, как Горбовский...

Метаметафоричным,

Как Бердичевский-Кедров-Челищев хорошо быть...

И вообще,

Быть –

Хорошо!

2018-2025

***

Круг интересов шире, шире…

Как хорошо в подлунном мире!

Где звёзды – не пересчитать –

Даруют сердцу благодать

И просят совершить полёт

К одной из них…Который год…

Николай ЕРЁМИН Январь 2025 г КрасноАдск-КрасноРайск-КрасноЯрск

© Copyright: Николай Ерёмин, 2025

Свидетельство о публикации №125012605364

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Редактировать / Удалить

Другие произведения автора Николай Ерёмин

Рецензии

Написать рецензию

Другие произведения автора Николай Ерёмин

Авторы Произведения Рецензии Поис

Александр БАЛТИН Альманах Миражистов

* * *

Ни на что большое не рассчитывай,

Созидая свой словесный сад.

Но – природу языка учитывай,

Слов окрас узнавши, аромат.

Столь природа языка весома,

Сколь от сердца мирозданья дан.

Он и сам подобье дома – дома,

Что не зрим, вмещает высь и даль.

Все мы в языке, он в нас – огромный,

Нежный, и могуществен, и свят.

И поэт - с мучительно-неровной

Собственной судьбой – подобной рад:

Ибо он работает на диво –

Золотое диво языка:

Медленно, упорно, терпеливо

Прорастая в дальние века.

* * *

Коричневый, с глазками, нежен

В разводах дивных махаон.

И на земле таится он –

Май впереди, как жизнь, безбрежен.

Сегодня первое число.

С отцом склоняется мальчишка.

Весенняя повсюду книжка

Открыта, злу судеб назло.

На махаона и малыш,

И папа смотрят восхищённо.

Над ними небеса бездонно

Свою развёртывают тишь.

А мимо них идут – всегда

Помпезно-многолюден город.

А махаон красавец гордо

Взлетает – в небо, в никуда.

* * *

Я в поликлинике смотрел,

Как сыплется в часах песок.

Мне прогревали горло – зрел,

Вдруг вспомню детства стебелёк.

По перешейку тёк песок,

Потом уже – песок судьбы

Не задержать и на чуток,

Как не свернуть с родной тропы.

ВСЕОБЩАЯ КАРУСЕЛЬ

С карусели рвущийся закат

Майский роскошь ночи обещает.

Малыши до вечера летят

Кругом карусели.

Всё мелькает.

Карусель всеобщая вполне

Пляску смерти мне напоминает.

…на закуску – хлеб с икрой минтая,

И скелет подносит рюмку мне.

Власть имущий, проиграв другим,

С карусели резко вниз слетает.

Воронья над ним мелькает стая,

Чёрный грай не может быть иным.

Низверженье мудрецов, царей

С карусели общей, как банальность.

Трисмегист, касавшийся лучей,

Мира нашего постиг брутальность.

Кружится, мелькает карусель.

Помните, мы в Византии жили?

И хвосты павлиньи столь манили,

Сколь пласты небес для живших цель.

Карусель не замедляет ход,

И её неистовство пугает.

Вдруг вращенье ярое сорвёт

Стержень? Но сего никто не знает.

ПРАВО «ПОЮЩИХ В ОРЕШНИКЕ»

Орешник, стремящийся к небесам, как все растения;

голоса,

раздающиеся внутри него –

насколько они поднимаются в небеса,

соответствуя стремлению ветвей?

«Поющие в орешнике» - очередной альманах,

выпущенный неустанным Николаем Ерёминым;

и открывает его, мешая действительность и фантазии,

метафизику и эксперименты с разноритменным звучанием стиха

Константин Кедров-Челищев:

Сердце никому не доверяет

Доверяя тот час проверяет

Я давно уже не проверяю

Я себе как Богу доверяю

Сам себе как Богу доверяю

Взгляд поднимешь немножечко выше

Там летят перелётные крыши…

Фантасмагорична поэзия поэта,

словно – реальность не слишком устраивает его,

будто требуется больший масштаб: для реализации собственного «я»,

для расшифровки собственной души…

Палата №6, переосмысленная современным стихом:

Николай Ерёмин работает на совмещении –

или на стыке –

иронии и метафизики,

причём,

первая порой сливается со второй,

образуя своеобразный симбиоз:

В психбольнице две персоны

Выясняли отношения:

– Я – министр обороны!

Я – министр нападения!

А главврач твердил, что он –

Бонапарт Наполеон…

Бесконечность жизни превращается в оригинальный вариант Уробороса,

вечный знак словно вспыхивает

за

плетением поэтических строк:

– Там у смерти начало,

Где у жизни конец! –

Так, ни много ни мало,

Пояснил мне Творец…

– А у жизни начало

Там, где смерти конец…

Козьма Прутков завершает альманах своими вечными,

не ветшающими, всегда живыми афоризмами:

любое время готово, увы, соответствовать им…

Орешник стремится к небесам,

поэты стремятся к небесам,

но

метафизического плана, -

и альманах

хорошо показывает эти стремления,

противоречащие суете реальности.

Александр Балтин город Москва

Ерог ЗАЙЦВЕ- Егор ЗАЙЦЕВ

Альманах Миражистов

анонс

Концепт-концерт Ерога Зайцв; «Стихи и другие хитрости»

Авторский вечер Ерога Зайцв;. Попытка пересборки жанра поэтического вечера. Стихи из двух готовящихся книг. Старые и новые переводы. Перформативное и филологическое. Автокомментарий и автокритика.

бог

медленно

снимает

на пленку как пленку

меня

нового дня с нового дня

снимает

медленно

бог

Ерог Зайцв; (Егор Зайцев) — поэт, переводчик, драматург, преподаватель, член арт-группы «Кооператив Ерог и Кардымон», лауреат премии «Золотая маска» («Эксперимент»), участник Венецианской Биеннале-2022 (либретто).

Первым сезоном в рамках программы [По направлению от образа] станет цикл встреч «К слову,», подготовленный поэтом Ерогом Зайцв;, который призван раскрыть поэтические возможности слова, ставшего предметом изображения. Речь пойдет о стихах, вырванных из живой речи, звуковых стихах, стихах-картинках, стихах, отказывающихся отражать реальный мир и создающих новую реальность. Отдельное внимание будет уделено современной немецкой драматургии, ставящей во главу угла речь и слово в противовес сюжету и персонажу.

Фотограф: Андрей Натоцинский.

Поэт и переводчик Ерог Зайцв; расскажет о стихах, в которых фокус внимания переходит с художественного образа на само слово.

Словообразовательная лаборатория Велимира Хлебникова, поэтическая критика чистого разума Хармса и Введенского, немецкая конкретная поэзия Ойгена Гомрингера и стихия речи, ухваченная русским конкретизмом. Какой может быть поэзия?

Ерог Зайцв; (Егор Зайцев) — поэт, переводчик, драматург, преподаватель. Член арт-группы «Кооператив Ерог и Кардымон» — livres d'artiste: «Травостой», «Перегной»; выставки: «Междуречие», «Свал слов»; спектакли: «Инсектопедия», «Heart-Shaped Box», «Дама с собачкой. Кинопробы».

Переводы: «Кондор», «Сумерки человечества», «Ворпсведе» (libra). Стихи: «ГРЁЗА», «Зеркало», «;;;;;;; as is», «Демагог», TXT, FFNM, «Флаги», «Формаслов», «НАТЕ», «полутона».

Преподаватель ШЦПМ, ведущий ЛИТО в Доме творчества «Переделкино», лауреат премии «Золотая маска» («Эксперимент»), участник Венецианской Биеннале-2022 (либретто).

1

***

то

либо

нибудь

то либо не будь,

либо будь не то

то ли я

либо

та ли я?

небо ли (то ли?), боль ли (та ли?)

то ли

небо

то ли

не будь

***

блю тебя

люблю тебя лю

блю тебя лю

блю тебя ли

блю тебя лю

блюя

тебя ли

блю я тебя ли

блю я тебя

люблю

тебя

я люблю тебя

***

запотело (тело)

заблестело (тело)

захотело (тело)

завертело (тело)

запыхтело (тело)

захрустело (тело)

вылетело (тело)

испустило (...)

тело опустело

Моя страшна

место рождение блока

место хранения шлака

моя страшна

за;води гумилева

заводы стали

страшна моя

могила мандельштама

захоронение шлама

моя

искреннее искоренение

искрение, возгорание

страшно

Утверждение бытия

Я

ЕСТЬ

Я

ЕСТЬ

Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ

Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ

Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ

Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я ЕСТЬ Я

ЕСТЬ

вольно.

***

бегут солдаты под дождём

по лицу лейтенанта

бегут солдаты ливня —

капли в косых кителях

если полковник громит —

это гром

но молния —

это всё-таки я

подожду, пока прибежит последний солдат

побегу, но по небу:

cберегу

этот дождь

***

что кроме

ветра в траве

траветра в траве

тра в тра ве ве тра ве

тра в тра ве тра в тра ве тра в

спомню?

***

В толпе и в тепле.

***

О, как и сладостно, и больно...

О; как!

О, никогда мне не достичь...

И в этом, собственно, боль.

Но как стучит сердце, как будто...

Как-как? Будто.

Невыносимо — достигать и...

Вот тут-то вся сладость

И не...

и нега.

Великий предшественник

три человека пустая

аудитория гегель

поспелов листья

прелые, нет, гнилые

деградация смысла

нет, градация грусти

старости желтой красной

алой землистой черной

Пре[по]давание

передать знание, да не...

передать знание, да, но...

передать знание, но не

предать знание

дано передавать знание

дано: знание

но: не предать

не дано...

знание

но

ты не я

да и

я не я

не предать, но

не передать

но знание...

да не знание

незнание

***

Передовая форма сосулек

передает смысл зимы.

Полусфера слезы

на носу февраля.

Острая новость повисла;

над головой марта.

***

сноу

сноуым

сновым

с новым годом!

годом

годдом

гаддэм

***

он ни <...>,

ни дикий —

одинокий

***

Гроза:

аэродрама

аэродрома

День убывает

Вышел на улицу, а там уже темно.

Вышел на площадь, а там уже.

Вышел на улицу, а там.

Вышла навстречу, а.

Вышли во двор.

Вышли в.

Вошёл.

***

Стихотворение — это

следующее слово не

в поисковой

то есть некий есть элемент

не формальной, конеч

Но как будто

-то вот уже

я слышу

ну, а это,

же,

никакое не

***

Эта общага...

Это общага...

Эта общага, где мы...

Эта общага, где нам...

Как же нам тут было...

Как же мы здесь...

Эта общага — как...

Этот момент, когда

не узнаешь своего текста.

Этот момент, где мы

отрекаемся от своих

...слов.

Это общага

...слов.

Эта общага

...слов.

***

старые песни больше не звучат

пальцы не слушаются

и не мой голос

когда

я закопаю гитару

когда

я увижу на ней почки

когда

я приду под дерево

когда

я усну в его тени

чтобы не проснуться я

усну в тени его сна

чтобы не проснулся я

усну чтобы не проснулся я

усну чтобы не проснулся я

проснулся или не выдержала

струна?

***

1

Впервые

на лыжах. Знаки,

которых не знаю

смысла, и в каждом шаге —

жест, и в каждом звуке —

знак.

Чужестранец

на лыжне,

я пишу сломанные слова,

а меня читают

не ошибающиеся глаза лыжников.

2

Не такая плохая метафора:

я и мой дед,

мы идём по лыжне —

он уже,

ну а я ещё.

Я не могу коньком,

мой конёк — медленно падать в снег,

разрушая лыжню.

(Занимаясь текстом,

всегда в первый раз,

не могу не упасть).

3

Другая метафора:

я и другой мой дед,

мы идём на рыбалку,

но улова не будет —

мы не виделись этой зимой.

4

Провёл день с двумя дедами.

С одним на лыжах, к другому

не подойти ближе, чем

на расстояние вытянутой

земли.

Источник https://polutona.ru/printer.php3?address=0626150951

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ

Альманах Миражистов

Зоя Богуславская — советский и российский прозаик и эссеист, театральный и литературный критик. Автор культурных проектов в России и за рубежом. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019), почетный член РАХ.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Выбор профессии определило детское увлечение театром и литературой: еще в школе Зоя начала писать тексты для драмкружков и литературных вечеров.

В 1948 году Зоя Богуславская окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского (ГИТИС), а затем аспирантуру Института истории искусства Академии наук СССР. После защиты диссертации она работала редактором в издательстве «Советский писатель», читала лекции в Московском высшем театральном училище, заведовала отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям. Начав свой творческий путь как театральный критик и редактор кино, впоследствии Зоя Богуславская получила известность как писатель новой волны.

В конце 1950-х годов она приобрела известность статьями о театре и кино; в тот же период были опубликованы ее монографии о Леониде Леонове и Вере Пановой. В 1967 году Зоя Богуславская дебютировала в литературе с повестью «И завтра», опубликованной в журнале «Знамя», которая сразу же была переведена и издана во Франции. В начале 1970-х годов прозаические произведения Богуславской печатаются в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность». Большим читательским интересом пользовались ее книги «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие». Перу писательницы принадлежат также две театрализованные «повести в диалогах» — «Контакт» (Театр имени Евг. Вахтангова) и «Обещание» (в процессе репетиции во МХАТе спектакль был запрещен).

Зоя Богуславская,

идейный вдохновитель Центра Вознесенского:

«Считаю, что ум у меня вполне сохранился, особенно, когда что-то касается решений быстрых — «как вырулить» из какой-то сложности. Пока держусь крепко. Что будет дальше — мне неведомо. Жизнь моя всегда была веселая, нарядная и счастливая, мне всегда помогало чувство юмора. Многие меня спрашивают, что ты делаешь все время, раз одна дома живёшь? Я отвечаю — думаю!

И всё делаю сама!»

В 1960-е годы Зоя Богуславская стала создателем Ассоциации женщин-писателей в России, затем Международной ассоциации женщин-писателей в Париже. Зоя Богуславская владеет английским, немецким и французским языками. Она неоднократно выступала в университетах и на форумах в США, Франции и Великобритании, участвовала в книжных ярмарках (Франция, Испания, Германия, Великобритания и др.). Работала приглашенным писателем в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

В 1992 году по проекту Зои Борисовны Богуславской была учреждена первая в России независимая премия «Триумф» во всех видах искусства, в жюри которой вошли выдающиеся деятели культуры и одноименный фонд.

Творчество Зои Богуславской неизменно вызывало острый интерес, вокруг ее книг развертывались дискуссии, многие из них в свое время запрещались цензурой. Основные произведения неоднократно переиздавались и переводились на французский, итальянский, английский, японский и многие другие языки мира.

Широко известен цикл эссе Зои Богуславской «Невымышленные рассказы» о встречах с самыми разными деятелями российской и зарубежной культуры — Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Верой Пановой, Леонидом Леоновым, Михаилом Рощиным, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым, Натали Саррот, Лайзой Минелли, Брижит Бардо и другими.

В 1964 году Зоя Борисовна вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского. Их брак продлился 46 лет, вплоть до смерти Вознесенского 1 июня 2010 года. В память о нем Зоя Богуславская и её сын Леонид учредили Фонд имени поэта Андрея Вознесенского и премию «Парабола», названную по одноименному стихотворению поэта, опубликованному в 1960 году.

Зоя Богуславксая. 60е. Из личного архива Зои Богуславскои;

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ «ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ»

Книга, посвящённая работе легендарного Шестого объединения киностудии «Мосфильм». Прочитать!!!!!!!!!! здесь.

Шестое объединение «Мосфильма» (Часть первая)

Зоя Богуславская / Центр Вознесенского April 17, 2024

Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4

Как-то году в 63-м прошлого столетия в квартире (на Ленинградском шоссе, 14) раздался звонок с Мосфильма: «Мы тут придумали новое объединение “Писателей и киноработников”. С Вами говорит Владимир Наумов. Не хотите стать членом редсовета?» Хочу! На первом же заседании оного Совета обнаруживаю — за столом сплошь мужское сообщество, я — единственная женщина…

Володя Наумов сегодня пишет:

«У нас было общее желание создать свой очаг сопротивления, ибо уже тогда надвигалась тень, не такая, может быть, густая, но все же ясно ощутимая тень времен застоя. Сейчас многие считают, что застой, подобно утюгу, подавил и выгладил всё на свете, задавил всё живое в кинематоженграфе. Это серьезное заблуждение, если не умышленная подтасовка. Конечно, ущерб, нанесённый кинематографу застоем, велик. Но сопротивление было. Причём сопротивление организованное, продуманное, сознательное. Наше Объединение стало одним из таких очагов сопротивления. И поэтому к нам шли».

Сохранилась фотография в американском журнале «Лайф», где запечатлен почти весь творческий состав первооткрывателей: Александр Алов и Владимир Наумов (руководители), Андрей Тарковский, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Елизар Мальцев, Георгий Бакланов, Лазарь Лазарев, где-то между Михаилом Швейцером и Александром Борщаговским поместили и меня. Честь, оказанная продвинутым заокеанским изданием смелому кинообразованию, не случайна, американцы возлагали большие надежды на то, что молодое объединение прорвется к запретным зонам «империи зла». Попасть на страницы этого журнала было верхом престижности даже для американца. Если имя хотя бы мелькнуло в каком-то материале «Лайфа», это могло повлиять на взлет карьеры человека кардинально.

Планы Объединения были обширны. С ним сотрудничали самые звонкие имена, которыми позже был обозначен особый слой кинематографистов и писателей того времени. Имена были очень разными: Чингиз Айтматов, Валентин Катаев, Леонид Зорин, Борис Полевой, Анатолий Гребнев, Владимир Тендряков, Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Михаил Шатров, Владимир Лакшин и, что вовсе невероятно, Александр Солженицын. Режиссеры: Борис Барнет, Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Марлен Хуциев, Михаил Швейцер, Михаил Калик, Владимир Басов, Юрий Карасик, Олег Ефремов, Элем Климов, позднее Инесса Селезнева, Инна Туманян, Джемма Фирсова и другие.

Кому принадлежала идея вставить мое имя в столь продвинутое сообщество, могу лишь догадываться. Мы разбирали заявки, читали сценарии, отсматривали куски фильмов, оценивая пробы и готовый материал.

Впоследствии история развела по разные стороны баррикад первых бунтарей-единомышленников, некоторые вчерашние неразлучные сотоварищи стали злейшими врагами, кое-кто покинул пределы Родины. Но в начале 60-х все мы в Шестом были сообщниками в борьбе с цензурой, ограничениями «незаказной» тематики. Все мы мечтали о некой вольности изображения, отсутствии стереотипов в понимании современности и прочтении классики. Нам виделась уникальная лаборатория кино, новая волна как плацдарм для свободного эксперимента, кровно связанного с талантами современной литературы.

Руководство Объединения всячески помогало этому, подкармливая бедствующих гениев, выплачивая аванс неугодным и запрещённым.

Много лет спустя Василий Аксёнов не без ностальгии вспомнит: «В то время не так легко было заработать денег, однако на Мосфильме существовало писательское объединение. Туда можно было прийти с заявкой на сценарий, подписать договор и уйти с 25 %-ным авансом. И, что самое приятное, если даже сценарий выбрасывали в корзину или запрещали, деньги оставались у тебя».

Новое сообщество быстро набирало авторитет. Идя по коридорам главной студии страны, мы ощущали себя элитой, с нами каждый хотел подружиться. Мы еще не ведали, что опасные, хитрые обходы установленной власти грозят расплатой, что раздражение начальства растет, и нам все труднее будет лавировать, отстаивая каждую единицу нашей продукции.

Отдадим должное бдительности цензуры: верно служа хозяевам, она старалась отслеживать любую недосказанность, запрещая фильмы еще на стадии сценария, особо выискивая пессимизм, секс, упадничество, каленым железом выжигая «карамазовщину», «достоевщину», «толстовство», страшным приговором звучало клеймо «декаданс». Не в чести было вообще изображение интеллигентов. Героями должны были быть персонажи волевые, несгибаемые, не сомневающиеся ни в чем. Такими изображались защитники родины (лучше павшие в бою) и ударники труда. Даже военная повесть Эммануила Казакевича «Звезда», «Спутники» Веры Пановой впоследствии, после прочтения лично Сталиным, к удивлению цензоров, удостоенная Сталинской премии первой степени, и некрасовские «В окопах Сталинграда» (по повести был снят фильм «Солдаты») вызывали шквал критики. Ленты, созданные по этим произведениям, не вписывались в схемы стратегически спланированной победоносной войны. Позднее Сергей Довлатов, сетуя на резкое падение интереса к серьезной литературе, ерничал: «Раньше нами хоть ГБ интересовалось, а теперь до нас вовсе дела никому нет».

И все же парадоксальным образом сквозь заградительные решетки пробивались и высококачественные фильмы. Случалось и так: образованный цензор, оставшись наедине с творением художника, отличенного богом или популярностью у публики, хотел выглядеть перед будущим поколением человеком, понимающим в искусстве, а вовсе не душителем талантов. Таковые водились и в руководстве «Мосфильма». Глядя на экран, они не могли не осознавать, что присутствуют при рождении фильма, за которым, быть может, мировое признание, и старались тайно облегчить его прохождение. В те годы негласное покровительство высоких поклонников сопутствовало даже Любимову, Окуджаве, Евтушенко, Высоцкому, Вознесенскому, Ахмадулиной, Твардовскому, Краснопевцеву, Гроссману, Солженицыну и другим. Кроме того, «Мосфильму» необходимо было хоть как-то выполнять план, давая художественные результаты. Движение наших картин на Запад, на международные фестивали порождало спрос на качество. Победа фильмов Михаила Калатозова «Летят журавли» (лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года), «Иваново детство» Тарковского (удостоен «Золотого льва» 23-го Международного кинофестиваля в Венеции), «Баллада о солдате» Григория Чухрая (множество наград) поначалу вызывала растерянность властей. Прорыв в мировое кино спустя три десятилетия после первой волны 20-х–30-х фильмов Эйзенштейна и придуманного им «Монтажа аттракционов»1, ФЭКСов2, фильмов Пудовкина, Довженко, Козинцева, Ромма не был предвиден и осознан.

И все же мало кто из нас предполагал, что оттепель захлебнется так скоро, что эти «наезды» — лишь первый, поверхностный слой тех трагических событий, которые стоят уже на пороге. Жестокость, беспредел в отношении художников иного стиля, рискнувших отстаивать собственное видение искусства, несовпадающее с официальной концепцией, еще были неведомы постсталинскому поколению — тогда казалось, что история нашей культуры будто писалась наново.

Прежде чем войти в круг волшебства и забот, творимых в Шестом объединении, отвлекусь, чтобы мы, сегодняшние, вдохнули воздух того времени.

Начало 60-х, впоследствии высокопарно названных «легендарными», сразу же взорвалось бумом новой литературы, затем живописи, театра и кинематографа, и, конечно же, неограниченной свободой «авторской песни». На пике популярности Окуджава, Галич, Визбор, Ким, ставший всенародным идолом и братом Высоцкий, изменившие сознание нескольких поколений. В литературе — публикации у Александра Твардовского в крамольном «Новом мире» прозы, которая ошеломила читателя лагерной темой ГУЛАГа Александра Солженицына в его первой повести «Один день Ивана Денисовича»; параллельно вал «деревенской» литературы Бориса Можаева, Владимира Тендрякова, Василия Белова; рассказов о «непридуманной» войне Виктора Некрасова, Василия Гроссмана, Валентина Распутина. Чуть позже вспыхивает зеленая лампа нового журнала «Юность», который возглавляет Валентин Катаев. Именно он, этот мэтр комсомольского романтизма в «Белеет парус одинокий», рискнул опубликовать «непричесанных» молодых людей, возникавших в разных литературных жанрах. Будучи блестящим стилистом, писателем беспощадно острого зрения, абсолютно советский и компромиссный Катаев в своих поздних повестях «Святой колодец», «Разбитая жизнь», «Алмазный мой венец», «Трава забвения» породил совершенно новый пласт прозы, получившей восторженное признание современников. Этот новый Катаев и как редактор оказался человеком, безоглядно чтившим талант непохожих сочинителей. Удостоенный всех высших наград сталинской эпохи, порой подписывая письма репрессивного толка, он с трудом спасал своё непохожее искусство позднего периода. «Я все делаю, как они хотят, чтобы оградить свою музыку», — с горечью признавался Дмитрий Шостакович, чья подпись тоже стояла под официальными разгромами. Это подходит и к Валентину Катаеву.

В те же 60-е из насыщенного раствора вольницы время от времени выпадали и новые общественные структуры.

Параллельно с «Мосфильмом» и «Шестым объединением писателей и киноработников» в 1961 году случился переворот в Московской писательской организации, которая под светлым руководством поэта Степана Щипачева избрала новое правление из вчера еще разруганных, аполитичных и полузапретных молодых литераторов. Все они почти сплошь были авторами «Юности». В тот раз вместе с Аксёновым, Евтушенко, Вознесенским, Гладилиным, Шатровым, Амлинским, Рощиным, Щегловым была избрана и я.

Вопреки расхожему мнению, в 60-х даже более беспощадно, чем с идеологией, власть боролась с инакомыслием художественным. «Уничтожалось всё непохожее, — скажет впоследствии Михаил Ромм, — можно было делать только заданное, привычное». Блюстителям режима часто удавалось замаскировать, смикшировать идеологию, по-иному расставляя акценты. Они могли заставить автора, к примеру, изменить финал. А вот индивидуальный стиль, почерк таланта, самобытность перекройке не подлежали. Любая особость художника вызывала ярость, шлифовать стиль, не разрушая саму ткань фильма, не получалось.

У Катаевской «Юности» была маленькая предыстория. Василий Аксёнов (впоследствии реализовавший свою идею в альманахе «Метрополь») носился с проектом нового журнала. Катаев придумал название «Лестница». Мы все были помешаны на этой идее. Кто-то вместе с мэтром пошёл к министру культуры Петру Ниловичу Демичеву, чтобы озвучить необходимость создания молодёжного журнала. Демичев название не одобрил, обещал подумать, и всё застопорилось. Как обычно, когда начальство хочет уйти от решения, идея погрязла в дебрях бюрократических инстанций и канула в лету. А через два года тому же Катаеву, но уже с «гертрудой» в петличке (званием Героя соц. труда), классику, чьё влияние на комсомольское поколение ассоциировалось с Пашкой и Гавриком3, легко разрешили открыть новое издание для молодежи. Его предложили назвать попросту: «Юность».

Появление в журнале романа «Звёздный билет» Василия Аксёнова , имен Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, повестей и рассказов Юрия Казакова, Анатолия Гладилина, Юлиана Семенова, Владимира Войновича, Фридриха Горенштейна, Георгия Владимова, Новеллы Матвеевой, Юнны Мориц, Венедикта Ерофеева, Бориса Балтера было воспринято поколением советских хиппи на ура. Чуть позже «Юность» опубликует и мою повесть «Семьсот новыми». Разгром за формализм в ЛГ «Такова авторская манера»4 только усилит успешность публикации. А впоследствии и вовсе чрезвычайно лестно о ней отзовутся высокие авторитеты. Запрещённую к изданию отдельной книгой, повесть мою переведут и опубликуют сначала во Франции, и только через четыре года в России. Инициаторами французской публикации станут Лиля Брик и Натали Саррот, а во Франции она — гуру «Новой волны», прозаик и драматург, перевернувший сознание поколения наряду с Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар. О разразившемся по этому поводу скандале я поведаю чуть позже, он стал знаковым в моей судьбе.

Итак, сродни битломании, джазу, рок-н-роллу литература насыщалась дерзостным сленгом, шоковым поведением героев, вступавших в любовь с невиданной легкостью, начисто сметая привычные нормы приличия. Гулянка набирала обороты, и нам казалось, что настает полная свобода стилей, образа мыслей, и все зависит только от нас. Об этом времени Владимир Войнович много позднее напишет: «…Это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того — после смерти Николая I. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в 90-х годах» («Портрет на фоне мифа», с. 19).

Из пьес Виктора Розова, Александра Володина, Михаила Рощина, Александра Вампилова, Юлиу Эдлиса, Эдварда Радзинского в театре «Современник» хлынули на улицы пламенные споры о жизни, началось расшатывание трона В. И. Ленина в драмах Михаила Шатрова. Сленгом наших тусовок говорили на улицах в молодежных компаниях. «Кадриши», «чувихи», «снять девочку», «трахаться», «я ее поимел», «поужинаем и позавтракаем одновременно?» Так стали обозначать наш быт, отношения, как в свое время грибоедовским «Служить бы рад, прислуживаться тошно», или по Ильфу и Петрову «Может, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» и тому подобное. Конечно же, большой вклад в советский интим внесло всеобщее помешательство на Хемингуэе.

Где-то с 64-го театральные переаншлаги перемещаются на Таганку. Каждый новый спектакль Юрия Любимова встречают на ура, сам режиссер становится кумиром. Первое его открытие — поэтические спектакли. Постановка «Антимиров» Андрея Вознесенского вызвала небывалый ажиотаж, люди ходили на спектакль по многу раз, уже зная стихи наизусть. Выдержав около тысячи представлений, он по-иному высветил таланты Владимира Высоцкого, Аллы Демидовой, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Зины Славиной, породив новых фанатов стихотворно-театрального жанра и поклонников Вознесенского. (Второй бум театральной популярности Андрея случился почти 20 лет спустя в Ленкоме, после спектакля Марка Захарова «Юнона и Авось» на музыку Алексея Рыбникова).

Потом на Таганке были «Павшие и живые» — одно из самых сокровенно-исповедальных сочинений режиссера на стихи поэтов, ушедших на войну (многие из которых с нее не вернулись — Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров). Затем — есенинский «Пугачев»5. «Пропустите, пропустите меня к нему…», — кричал Высоцкий на разрыв аорты.

Второй этап жизни Таганки, по замыслу Любимова, определят инсценировки современной прозы Федора Абрамова, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, поднявшие острейшие проблемы существования страны. Спектакли «Дом» по Абрамову, «Кузькин»6 по повести Можаева, почти все написанное Трифоновым и, как высший аккорд, булгаковские «Мастер и Маргарита» взрывали зал, превращали сцену в трибуну. Все, что звучало шепотом на кухнях, произносилось прилюдно, открыто. Имя Юрия Любимова, а вскоре и Давида Боровского становится в ряд мировых величин современного театра. А мы, вчерашние студенты ГИТИСа, что поклонялись Галине Улановой, Николаю Хмелеву, Майе Плисецкой, Марии Бабановой, Вахтангу Чебукиани или Ольге Андровской, ощущаем «Современник» и «Таганку» своими единомышленниками.

Сами мы начинаем печататься в толстых литературных журналах, нас читают. А я попадаю в самые известные компании, вожу дружбу с кумирами: Булатом Окуджавой, Володей Высоцким, Олегами Ефремовым и Табаковым, Микаэлом Таривердиевым, Леонидом Зориным, Михаилом Ульяновым, Лилей Толмачевой, Игорем Квашой, Валерием Золотухиным, Вениамином Смеховым, я — часть модных посиделок после громких литературных вечеров, головокружительных балетов, рискованных постановок и концертов. В нашей квартире на Котельнической Высоцкий будет петь свои новые песни, которые записывает мой тринадцатилетний сын Леонид, шумные сборища кончаются далеко за полночь, а когда мы празднуем Новый год, то и утром.

Наступает пора расцвета клубной жизни. Песни Галича, Высоцкого, Булата, Алешковского из подполья перемещаются в ЦДЛ, Дом актера и Дом кино. Именно здесь теперь регулярны вечера поэзии, чтение новых рассказов, пьес. Часов в шесть-семь мы идём в ЦДЛ или Дом Актёра, не сомневаясь, что без всякой договоренности там уже найдётся десяток знакомых, а клубная жизнь уравняет нас, начинающих, в правах со знаменитостями. «Гамбургский счёт» ведется только в творчестве, быт общий: «Ты гений. Я гений. Что делить? Места хватит всем».

Почти невероятным сегодня кажется, что в те годы вовсе не существовало публично-компроматной агрессии. Грязные разоблачения осуждались, были неэффективны; драки, конфликты возникали на почве сплетен, ревности, без особых поводов. «И тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, он был не пьяный…»7. Чаще рукоприкладством выясняли отношения сильно напившись, перемирие обычно наступало легко, через день «противники» могли мирно сидеть за общим столиком, и кто-то один платил за двоих.

И еще. В эти годы небывало возрастает роль общественного мнения. Когда начинаются громкие процессы над писателями, их сажают на длительные сроки, то нам кажется, что наши возмущенные письма в защиту Бродского, Синявского и Даниэля остановят новые репрессии и гонения… Этим иллюзиям тоже придёт конец.

Но вернемся в Шестое объединение. Теперь и здесь после радужной победности климат резко меняется. На порядок усиливается давление на руководство, даже картины Александра Алова и Владимира Наумова, несмотря на данный им Мосфильмом зеленый коридор, подвергаются все более жесткой цензуре. Сквозь колючую проволоку продираются фильмы «Мир входящему» по сценарию Леонида Зорина и «Бег» по Михаилу Булгакову.

***

…Ко времени съемок «Мир входящему» (1961) Леонид Зорин был уже очень знаменит. Мы тесно дружили со времен ГИТИСа, становясь свидетелями взлета его редкого таланта и трагических сломов судьбы, выпавшей ему поначалу столь счастливо8 Первая книга стихов Леонида Зорина вышла в 1934 году в Баку, когда ему не было еще и десяти лет. Его пригласил к себе познакомиться сам Максим Горький. С высот своей известности он спустился в наше «пятибабье» (как назвал нас, пятерых подруг, Борис Слуцкий9), влюбившись в Риту Рабинович10. Рита и стала впоследствии первой женой Зорина, страстно им любимой. Она была искусствоведом, глубоко понимавшим искусство. Трагически внезапно, в сорок лет, цветущая жгучая брюнетка, царственно носившая полную грудь и широкие бедра, сгорела от рака в жестоких муках. Зорин, этот жизнерадостный бакинский мальчик, с благословления Горького попавший в 16 лет на самый пик оттепели, потерпел сокрушительное поражение в борьбе с болезнью жены. Как и мы все, Зорин после удач первых пьес легко поверил, что ему позволено рисковать больше, чем другим, и с размаху сочинил комедию «Гости» (1954). Здесь впервые в советской литературе был жестко обозначен водораздел между творцами и хозяевами жизни — циничными и беспощадными. Скандал случился невиданный. Со времен постановлений ЦК о Зощенко и Ахматовой (1949), о пьесах Леонида Леонова «Метель» и «Волк» (1940) такой репрессивной реакции на сочинение молодого драматурга не было. Попадание было точным — иные власть предержащие персонажи в «гостях» узнавали себя. Доведенный до нервного срыва, Зорин попадает в больницу с кровотечением, мы по очереди навещаем его. Быть может, творческая энергетика, неостановимо влекшая его к письменному столу, да безмерная любовь к сыну Андрею (впоследствии ставшему блестящим лингвистом мирового уровня) спасли писателя от тяжелой депрессии после улюлюканья вслед его «Гостям» и ранней смерти жены.

Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4

1 Режиссерский метод, разработанный Сергеем Эйзенштейном, в котором образы и идеи показываются в фильме в столкновении для того, чтобы оказать сильное эмоциональное и интеллектуальное воздействие на зрителя.

2 Фабрика эксцентричного актера — творческое молодежное объединение, основанное в 1921 году Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом в Петрограде.

3 Герои повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий»

4 Негативная статья о творчестве Зои Богуславской, которая была опубликована в Литературной газете в 1970 году

5 Спектакль вышел в 1967 году.

6 Был поставлен в 1968 году, но сразу запрещен как пасквиль на советскую жизнь. Его премьера состоялась только в 1989-м

7 Строка из песни Владимира Высоцкого «Тот, кто раньше с нею был».

8 Первая книга стихов Леонида Зорина вышла в 1934 году в Баку, когда ему не было еще и десяти лет. Его пригласил к себе познакомиться сам Максим Горький.

9 Поэт, переводчик.

10 Театровед Генриетта Рабинович.

……………………………………………………………………………………..

Шестое объединение «Мосфильма» (Часть вторая)

Зоя Богуславская / Центр ВознесенскогоApril 17, 2024

Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4

Фильмы, как блины, их надо есть горячими. Даже киноклассика через пять-шесть лет не всегда сохраняет яркость вызова, силу воздействия на современников. К примеру, в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» центром и кульминацией был документально зафиксированный поэтический вечер в Политехническом. Здесь поэты проходили тест на табель о рангах, на успех. «В политехнический, политехнический, кому там хнычется…» у Вознесенского и в конце — «Политехнический — моя Россия». Фильм Хуциева запечатлел авторское исполнение Окуджавы, Рождественского, Слуцкого, Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, Риммы Казаковой и других и отчетливо обозначил для чиновников опасность прямого воздействия на неокрепшее самосознание советской молодежи подобных вечеров. Вскоре картина, в которой не было ни грамма политики, была запрещена на 20 лет. Но даже после этой мощной паузы ее выпустили с изъятиями и сокращениями, сильно изуродовавшими замысел режиссера. И, увы, показанная в другую эпоху, эта картина, как и многие другие кинокалеки, уже не имела того шумного резонанса, который сопутствовал закрытым прогонам в 60-х.

Появился новый жанр — звучащая поэзия. Взвучащая поэзия. Вечера поэзии в Лужниках, которые снимал и показывал на ТВ Йонас Мисявичус, начавшись с вечера Вознесенского, стали для мировых СМИ точкой отсчета непонятного Западу нового явления культуры — публичного чтения стихов одного автора на тысячной аудитории. Вскоре поэтов будут подобно звездам-исполнителям приглашать во Францию и Америку, Италию и Мексику, поэтические фестивали, как русские сапоги и «Калинка», войдут в моду, получив старт из России. Но началось-то все с запечатленного в фильме Хуциева вечера в Политехническом.

Сегодня почти неправдоподобно-абсурдными кажутся претензии, отбросившие показ некоторых фильмов на десятилетия.

Казалось, что в картине «Мир входящему» могло не устроить начальство? Конец войны, триумфально освобожденный советской армией поверженный город. Однако наряду с привычными атрибутами победоносного финала в ленте Алова и Наумова отчетливо прозвучала тема разрушения основ жизни любой войной. Мы увидели трагические следы разгрома и запустения полуживых магистралей и переулков вчера еще мощного государства Германия. Подробности, запечатленные авторами, застревали в памяти гораздо глубже, чем сюжет, и само поведение главных персонажей — бредущие по пустому городу двое победителей: истощенный солдат, волочащий раненого командира Ямщикова. Одиночество этой пары среди разбросанных по мостовой манекенов в разодранных модных платьях и висящих бюстгальтерах, опрокинутая детская коляска, раздавленная танком, летящие по асфальту страницы чьих-то книг, рукописей, гонимая ветром утварь, обои — вызывало острую стыдливую жалость и к победителям, и к поверженным. Все это бытовое, домашнее, глубоко связанное с тысячелетним понятием добра, своего дома катастрофически не соединялось с представлением о той побежденной стране, которую они абсолютно не знали, но должны были ненавидеть, потому что ею правил фашизм и он должен был быть уничтожен. Бедствие людей, крах их уклада жизни омрачали ликование вошедших в город победителей. Настрой фильма Алова и Наумова резко контрастировал с оптимизмом, эйфорией тогдашних военных киноэпопей («Освобождение», «Взятие Берлина» и других), он будоражил совесть, возвращая к мыслям о тотальной катастрофе уничтожения самой жизни идеологией насилия, о цене, заплаченной за победу, о неисчислимых бедах, которые не закончатся после завершения войны. «Ах, война, что ты, подлая, сделала?!».

Увы, одной из самых запретных тем 50-х–70-х станет прочтение итогов войны глазами рядового солдата, семьи, потерявшей кормильца. И в Россию, хотя и намного позже, придут проблемы «потерянного поколения», обозначенного в США по окончании войны Эрнестом Хемингуэем.

После выхода фильма «Мир входящему» Лев Анненский заметил, что обыденные реалии здесь были окружены совершенно непривычным и нереальным антуражем. «Какой неистовый, сверхнапряженный воздух режиссуры! — писал он. — Не здесь ли разгадка странной, обманчивой “ординарности” этой ленты? Уникальное состояние, владеющее Аловым и Наумовым, по обыкновению вселяется в традиционные прочные рамки, а типичные фигуры шофера, солдат и офицеров выдают… безуминку. Критики пытались оценить происходящее со здраво-реальной точки зрения, но это было невозможно».

Как же случилось, что столь негативное отношение властей и чиновников к картине «Мир входящему» не помешало руководству «Мосфильма» предложить его создателям возглавить новое объединение? Владимир Наумов в книге «Кадр», написанной совместно с Наталией Белохвостиковой, актрисой и его женой, объяснял, что этим они обязаны самому времени.

Время! Наступило другое время. Процессы происходили странные, как будто необъяснимые… «Винтики» вдруг заметили, что они люди. В период оттепели начали пробуждаться от спячки человеческие характеры, начали действовать, сталкиваться противоборствующие силы, возникали странные, неоднозначные отношения, принимались решения, которые порой невозможно было логически объяснить. Даже у высших руководителей проклевывались завиральные мысли. Этот разрушительный микроб стал проникать и в их души. Тот же Хрущев, который обзывал «пидерасами» художников и покрыл себя позором во время знаменитых встреч с интеллигенцией и последовавшими репрессиями, вдруг неожиданно полюбил Солженицына, позволил напечатать «Один день Ивана Денисовича».

Но сегодня мне хочется ответить и на другой вопрос. Зачем надо было режиссерам такого таланта и масштаба взваливать на себя неблагодарную ношу руководства? Ведь обеспечивать новую структуру организационно значило не столько творческую работу с одаренными людьми, но дикое количество текучки, бюрократических согласований, вызовы «на ковер» по первому окрику начальства, ежедневное противостояние официозу.

У самого Наумова есть объяснение и этих мотивов их согласия на предложение студии. Для тех лет они типичны. У нас всех тогдашних «первооткрывателей» была иллюзия, что мы можем поменять климат в искусстве, давая дорогу непризнанным талантам, опальным художникам. Убежденность, что в наших силах обновить кинематограф, сделать его более широким и свободным, заставляла каждого из нас бескорыстно и безвозмездно участвовать в общественной жизни, входить в новые структуры управления творческими союзами, о которых я уже писала.

На этой убежденности «все, что не запрещено — разрешено» и родилась идея экранизации «Бега» Михаила Булгакова у Алова и Наумова. После мучений с «Миром входящему», уже предвидя все предстоящие мытарства, они шли на риск, готовясь отстаивать свой замысел до последнего.

В те годы молчание вокруг творчества Михаила Булгакова, самого сложного и блистательного (наряду с Андреем Платоновым) прозаика середины 30-х, было тотальным. Репутация художника, которого так ненавидела власть и сам Сталин, на долгие годы парализовала инициативу сценаристов, режиссеров театра и кино. Запрет на все созданное этим писателем после триумфа «Дней Турбинных» во МХАТе (1937) длился и после смерти вождя (1953). Даже десять лет спустя, когда Алов и Наумов замыслили сделать фильм по «Бегу», они натолкнулись на бойкот чиновников всех уровней. Константин Симонов, на пике славы вхожий «на верха», пытался сделать хоть что-то для памяти Михаила Булгакова. Он дружил с его вдовой Еленой Сергеевной и советовал ей начать хотя бы с попытки публикации «Театрального романа». Но о возвращении «Дней Турбинных» на сцену с политическим ярлыком «оправдание белогвардейщины» речь не могла идти, а об экранизациях и подавно. Даже студенческий спектакль по Булгакову, поставленный актрисой Пилявской1в училище МХАТа, был уничтожен после двух показов.

И все же невероятное свершилось, Алову и Наумову удалось снять и показать «Бег». Думаю, существенную роль сыграл здесь подбор актеров, каждый из которых имел влиятельный круг почитателей и громадный вес в общественном сознании. А для Елены Сергеевны (Булгаковой — Прим. ред.), регулярные встречи с любимыми режиссерами «Бега» были в те дни, быть может, единственной соломинкой, поддерживающей ее интерес к жизни, дававшей ей силы для борьбы за наследие Булгакова.

Картина «Бег», бесспорно, стала событием. Ее критиковали за идеологизацию, расплывчатую композицию, подлавливая на исторических неточностях, но это тонуло в хоре голосов, восторженно принявших ленту, в которой было столько актерских шедевров. Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян и по сей день потрясающее исполнение роли фаната революционного террора Хлудова Владиславом Дворжецким. Думаю, что чудо выхода картины на экран, кроме актерского ансамбля, свершилось из-за темы обличения самого понятия «эмиграция». Власти полагали, что зритель осознает гибельность побега, превращающего эмигранта в отщепенца и изгоя. Смотрите, мол, вот они — вчерашние властители жизни, герои, теперь растоптанные, оказавшиеся на самом дне общества. Каждый из них, прозябающий в нищете, сломленный унижением, превращен в отбросы. Ленту «Бег» миновала участь другой работы Алова и Наумова «Скверного анекдота» по Достоевскому, запрещенного к показу на 20 лет.

Фильм этот, быть может, лучшее создание руководителей Шестого, как и «Застава Ильича» Хуциева, пострадал непоправимо. Показанный смехотворным тиражом зрителю уже в 80-х, он не вызвал большого спроса, лишь элита высоко оценила филигранное мастерство режиссеров, силу проникновения их в «подполье души» русской. Увы, Александр Алов уже не узнает о позднем успехе своей картины, он скончается, не дожив до 60-ти.

Смерть Алова (1983), лидера, генератора идей в тандеме с Наумовым, казалась нам катастрофой, она надолго выбила само Объединение из творческой формы. И до сего дня Сашу вспоминают как художника безоглядной отваги, человека скрытного, предпочитавшего болтовне молчание глубокого аналитика. Он абсолютно был лишен суетности и саморекламы. Насколько привлекателен, необыкновенно ярок и артистичен был Наумов, настолько Алов любил уходить в тень, разыгрывая стратегию самых дерзких замыслов, порой проводя их только через Наумова, а тот акробатически виртуозно отдувался за двоих. Пользуясь стойким уважением киносообщества, наши худруки откалывали номера на грани фола. Их широко известные проделки не иссякали в самые драматические моменты жизни киносообщества. Когда Володя Наумов вел диалог с партнером, которого хотел убедить, он был абсолютно неотразим. Он мог спорить до хрипоты, переходить за все рамки дозволенного в озорстве и розыгрышах.

По Мосфильму «гулял эпизод» — говорили, что глава другого объединения Иван Пырьев, имевший безоговорочное влияние на Алова и Наумова, спровоцировал обоих подкараулить Никиту Хрущева около мосфильмовского туалета и, воспользовавшись моментом, убедить его не объединять Союз кинематографистов с другими творческими союзами. Дело в том, что в свое время Михаил Ромм, их учитель, ревновал обоих к Пырьеву, а потом довольно болезненно отнесся к созданию ими Шестого объединения. Иван Пырьев, постановщик лакированных комедий, обладавший редкой харизмой, масштабом замыслов, был сродни юной парочке в их проделках, был уверен, что мизансцена в туалете беспроигрышна. Сам он был хорошо известен как ерник, сквернослов и любитель жизни. Певец колхозного рая в «Кубанских казаках» с Мариной Ладыниной и Сергеем Лукьяновым, он был, несомненно, личностью неординарной, к тому же он не раз защищал Алова и Наумова в глазах начальства.

Наумов подробно опишет в книге, как после туалетной неудачи Пырьев орал на Алова, подкрепляя свою мысль всеми мыслимыми эпитетами, полагая, что тот упустил фантастическую возможность пообщаться с вождем, когда тот был равен всем смертным.

Всего несколько лет спустя Александр Алов, фронтовик, с усеченной ногой, чувствительный к хамству чиновников, не выдержит ежедневного напряжения, сопровождавшего создание каждой картины, и, как многие яркие люди того времени, не осуществит и половины предназначенного ему талантом.

Нервы трепали всякому, кто хотел отойти от стереотипа. Тяжело и абсурдно складывалась в объединении судьба дипломной работы ВГИКовца Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». В ней уже угадывался масштаб личности будущего создателя ленты о Григории Распутине2.Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» молодого Климова — восхитительно-остроумный, безоглядносмелый — вызвал ярость начальства. Картину уродовали нещадно, о списке предъявленных купюр и замечаний и вспоминать тошно. Стиль веселой ненависти режиссера к молодым бюрократам, воспринимающим подростков, как газон, который стригут под линейку, был непереносим для чиновников. Быть может, все бы обошлось без такой жестокой реакции, не будь столь блистательно исполнение роли начальника лагеря Евгением Евстигнеевым. Трудно проходил и фильм по сценарию Вики Токаревой «День без вранья»3, сразу привлекший внимание к молодому автору. Вызвал негодование и фильм Михаила Калика по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики» (1964). Бедного режиссера прославленной ленты «Человек идет за солнцем», получившей премию в Париже, критиковали именно за яркость, праздничность красок, за непонятную грусть поэтического стиля. Но к этому я еще вернусь.

Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4

1 Софья Пилявская — советская российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Служила в театре МХАТ им. А. П. Чехова.

2 Имеется в виду художественный фильм «Агония», снятый режиссером в 1981 году.

3 Фильм «Урок литературы» 1968 год, режиссер Алексей Коренев.

…………………………………………………………………………………… Шестое объединение «Мосфильма» (Часть третья)

Зоя Богуславская / Центр ВознесенскогоApril 17, 2024

Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4

Кульминацией конфликта объединения с руководством «Мосфильма», конечно же, стали съемки картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею»). Сохранилась стенограмма обсуждения сценария, которую через сорок лет извлекли из секретного архива для Андрея Сергеевича Кончаловского — соавтора сценария. Кончаловский принес мне ее в подарок, прочтя в ней мое выступление на решающем этапе приемки, в какой-то мере повлиявшее на спасение фильма. Сегодня уникальная стенограмма — документ времени, который отражает изощренные издевательства, нескончаемые мелкие придирки тех, в чьих руках была судьба фильма, непонимание масштаба и природы таланта Андрея Тарковского. Каждое новое заседание комиссии (а их было пять-шесть, не помню) демонстрировало твердость руководства объединения и его совета. По-разному некоторые коллеги воспринимали замечания чиновников, но не было среди нас соглашавшихся на варварское уродование замысла авторов. В то же время противостояние с руководством мешало осуществлению дальнейших планов объединения. Только освободившись от обязательств по картине Тарковского, можно было запускать следующие фильмы. Как почти в любом коллективе, наступает момент и у творческого сообщества, когда терпение и энергия противников иссякают, и отдельный художник уже не хочет платить собственной творческой биографией за несправедливость верхов по отношению к кому-то другому.

Атмосфера сгустилась до критической точки. Мы отчетливо понимали, что сценарий в последнем варианте во что бы то ни стало должен быть принят и запущен в производство. Запустить значило получить государственное финансирование, иных путей в те времена для реализации киносценария не существовало. Упорство Шестого объединения сильно напрягло руководство «Мосфильма», оно осознавало, что вовсе замотать картину «Рублев» им не дадут. Уже поползли слухи о гениальном фильме, запертом в недрах студии, любая, даже частичная огласка происходящего могла грозить протестами, увеличить число сторонников показа исторического полотна, материал которого приоткрывал пласт национального бытия России.

Судьбоносный день наступил 16 января 1963 года, когда в пятый или шестой раз состоялась читка нового варианта сценария при полном составе художественного совета, членов главной редакции «Мосфильма» и экспертной комиссии. Впоследствии я не смогу сосчитать количество рабочих просмотров уже осуществленного фильма, в которых мне довелось участвовать, изъятия из картины текста, целых эпизодов. Думаю, что видела фильм 13–14 раз.

Обстановка с самого начала было настороженно-воинственной. Сам текст, то, как он читался Андроном Кончаловским, создавали ощущение редкостной значительности, некоего чуда, вызывая острое желание торжествовать по поводу услышанного. Каждый из нас понимал, что Тарковский на грани нервного срыва, и дальше так продолжаться не может, дальнейшие претензии означали бы неприкрытую травлю. Председательствовал в тот раз Юрий Бондарев, литературный глава объединения. Для нас в начале 60-х это был человек, прошедший войну, автор смелых, по тому времени, военных повестей, что окружало его имя и поведение неким хемингуэевским ореолом. Он редко говорил о фронтовых впечатлениях, а его жена Валя часто приглашала нас в дом выпить и закусить разносолами собственного изготовления. Он вел заседание мягко, был терпим, заложенная в нем и проявившаяся впоследствии идеологическая воинственность осталась будто на полях сражений и не ощущалась вовсе. Он всячески пытался примирить худсовет и чиновников главного управления, ведя свою линию.

Этап за этапом проходила я вместе с худсоветом мучения и издевательства, которые чинились над сценарием и картиной, составившей славу отечественного и мирового кинематографа. Всего через пару лет «Андрей Рублев»1 открыл могучий дар Тарковского, дар художника, который не мог и не хотел идти на компромисс с совестью, жить в искусстве по чужим лекалам. Все его картины стали самовыражением творца, который видел жизнь сквозь волшебный фонарь преображения, режиссера, открывшего зрителю новое кинопространство, доселе не существовавшее. Конечно, Тарковский осваивал созданное великими предшественниками — Эйзенштейном, Феллини, Бунюэлем, Бергманом. Последние фильмы Тарковского «Жертвоприношение» и «Ностальгия», снятые в Италии и в Швеции, несут на себе печать исповеди, по существу уже авторского завещания, постижения смысла жизни. В этих фильмах — как в двойном реквиеме, художник воспроизводит состояние человека, осознающего приближение и неизбежность конца. Думается, многие обстоятельства последних лет терзаний на Родине легли в основу его киноразмышлений, в чем-то спровоцировав его столь безвременный уход. Алексей Герман, называя имена режиссеров, недосягаемых для соперничества, признается, что, к примеру, «Сталкера» он снять бы не смог.

Странно, что все случившееся с «Рублевым» я воспринимала столь лично. В дни обсуждения сценария режиссер Тарковский был для меня лишь автором «Иванова детства»2, но этот «дебют» произвел на меня настолько сильное впечатление, что любой следующий фильм мне виделся событием. Каждый, кто запомнил на экране мальчика, соединившего в себе взрослую яростную ненависть к фашистам и мечты ребенка, ждал продолжения, развития таланта режиссера. Для меня «Иваново детство» бесспорно стало одним из самых ярких впечатлений.

Теперь, когда у меня появилась возможность привести выдержки из обсуждения сценария «Рублева» сорокапятилетней давности, я смогу в какой-то степени передать ту человеческую трагедию, которая развертывалась на наших глазах, душевное состояние автора, вынужденного выслушивать бред порой не слишком осведомленного в искусстве чиновника.

— Нашлась стенограмма обсуждения фильма Тарковского «Рублев», — улыбнулся Андрон, здороваясь на приеме «Триумфа» в клубе Логоваза. — Прочитай, —и он протянул мне аккуратно переплетенную зеленую с черным папку: «Фирма Paradont “Начала и пути” “Мосфильм” с указанием телефона. Стенограмма заседания художественного совета. Обсуждение сценария. Шестое творческое объединение. А. Кончаловский А. Тарковский».

***

Прежде чем воспользоваться этим документом от Андрона, отвлекусь и расскажу немного о самом Андрее Сергеевиче Кончаловском-Михалкове.

Его судьба, конечно же, тоже фантастична. Я вспоминаю о семье Михалковых, как впервые на пляже в Коктебеле увидела Никиту еще школьником, которого перегруженные родители доверили пасти Любе Зархи, супруге режиссера Александра Зархи. Восхождение Никиты Михалкова было планомерным, удачливым, мало кем предсказанным. Мне самой тогда и в голову не могло прийти, что этот обаятельный губошлеп, эдакий невинный поросенок, каковым он предстал перед нами в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве»3 в кадрах, когда герой бредет по утренней Москве, напевая песню, которая прославит их с композитором Андреем Петровым, радуясь первому эскалатору метро, вырастет в лидера, человека такого масштаба, который прошагает не только до Голливуда и Оскара, но и по судьбам многих своих сотоварищей, вчерашних соавторов и партнеров. Наблюдая непоседливого мальчика, отлично плававшего и нырявшего, мало кто предполагал, что в нем заложены такой энергетический запас, такая мощь таланта. Михалковские «Несколько дней из жизни И.;И. Обломова», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Урга», «Утомленные солнцем» — уже сегодня классика. Изящество, вкус, отсутствие пошлости в этих фильмах, соединенные со страстной влюбленностью в своих героев и природу отечества, делают его фигуру уникальной. Но в те годы, о которых идет речь, на небосклоне кинематографа крупной величиной, знаменитым ярким художником и одним из самых заметных мужчин был для нас его старший брат Андрон Кончаловский.

Прочитав две его исповедальные книги «Низкие истины» и «Возвышающий обман», вышедшие в издательстве «Совершенно секретно», я открыла для себя человека, о котором сегодня не могу составить точного мнения, не могу воспринять, как единое какие-то разные его высказывания, мои впечатления, информацию о нем и то, что иногда с ним происходит. Блестящий ум, образованность, способность ярких словесных формулировок соединились с точным расчетливым поведением, умением определить, что для него интереснее и выгоднее; холодная рассудочность анализа и вместе с тем возможность абсолютно бесшабашных, авантюристических поступков на грани самоубийственного риска.