Валера, Костя и я

РАССКАЗ

1. ОСТАНЦЫ И РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ

Летний день шёл на убыль. Время приближалось к пяти. Взглянув на солнце, Валера сказал:

– Жарко. Хочется искупаться. Недалеко отсюда пруд. Если идти не одному, то можно рискнуть. Солнце ещё высоко, до ужина должны успеть окунуться и вернуться в столовую. Но без компании идти не хочется, – повторил он, глядя на нас.

– А меня и уговаривать не нужно, – отозвался я тотчас. – Я сам хотел предложить побродить пешком. Природа здесь видали, какая? Камни, обрывы – как в Большом Каньоне.

– Не камни, а останцы, – авторитетно возразил Валера, знающий толк в геологии, так сказать, по должности.

– Тебе, как геологу, виднее, – согласился я. – Предлагаю выйти в путь немедленно.

– Это тот ставок, где разводят рыбу? – словно невзначай спросил Костя.

С собой в колхоз он привёз полсумки рыболовных снастей. Нашей маленькой компании за последние два дня эти снасти попортили немало крови. Сумка состояла из двух отделений. В первом из них лежала общая провизия, купленная вскладчину, а рыболовные крючки из постоянно открытого второго при малейшей неосторожности то и дело хватали за пальцы. Это служило постоянным поводом для невинных вопросов об истинном предназначении снастей.

– Помнишь анекдот, Костя? – однажды спросил раздосадованный зацепами Валера, в очередной раз отсасывая из ужаленного пальца выступившую кровь.

– Какой анекдот? – благодушно сказал сытый Костя.

Крючки почему-то пренебрегали его пальцами, очевидно, признавая в нём хозяина.

– О том, что лучшая рыба – это парикмахерша.

Костя в ответ мычал что-то нечленораздельное, а Валера хмуро оглядывал капельку крови на пальце.

– Так вот, – продолжал Валера. – Мне кажется, что ты приволок в колхоз снасти нарочно, чтобы ловить на них нас с Василием. Чтобы поймать рыбу, нужно вставать рано, и тут ты слаб. Наоборот, чтобы поймать парикмахершу, нужно по ночам не спать. Но и тут ты не мастер – заваливаешься дрыхнуть рано вечером. Вот я и думаю, кого же ты собирался ловить на эти чёртовы крючки?

Валера действовал методом от противного, и с «парикмахершами» обычно добивался успеха быстро и надёжно. Костя со своей комплекцией больше любил поесть, чем охотиться за женским полом. Он, конечно, обижался, но недолго.

Теперь Константину, нашему шахтному инженеру-маркшейдеру, выпала реальная возможность наконец-таки оправдать звание рыболова. Репутация, как известно, дороже денег, и для её подтверждения упустить момент Костя не мог, ибо тут оказывалась замешанной его честь: он постоянно талдычил о своей принадлежности к племени удильщиков, и при каждом удобном и неудобном случае не упускал возможности себя к нему причислить.

– Ты что, хочешь пойти с нами? – спросил Валера, оглядывая грузную фигуру Кости. – Это же далеко.

– Неужели? – безмятежно улыбнулся Костя.

– Километра четыре до ставка, и столько же, наверно, на обратную дорогу, до столовой. Итого два часа, не меньше.

– Да? – Костя призадумался.

Поглядел на свою разбитую обувь, почесал затылок. Но отказаться теперь не имелось никакой возможности – на кону репутация.

– Ну и что? – бодрым голосом сказал Костя. – Зато можно присмотреть местечко на берегу, и уже завтра прийти туда на ночь за рыбой.

Итак, группа создана. Остальные шахтные интеллигенты, организованно приехавшие помогать крестьянам убирать с полей помидоры, проводили нас оторопелыми взглядами. В них мы прочли полное непонимание и насмешку, ведь с минуты на минуту ожидалось прибытие колхозного автобуса, на котором приезжих помощников отвозили в село на ужин. Затем намечалось посещение клуба с показом кинофильмов, а далее – настольные игры с дымом коромыслом, и в итоге – припухшие к утру глаза и несвежее лицо. Зато многие на следующий день вполне искренне будут иметь право сказать:

– Вчера знатно отдохнули: «пулю» до пятидесяти расписывали часов восемь подряд, не меньше, а закончили под утро. Проигрались в пух, но интеллект вырос втрое.

И в припухших глазах блеснёт искорка счастья.

Мы же полной грудью вдохнули порцию чистого бездымного воздуха, густого и вкусного.

И ушли, из одежды оставив на себе только плавки, подставив опускающемуся с зенита солнцу свои городские тела, защищённые нежной кожей, так и не успевшей к августу пристойно загореть. Одежду несли в руках.

2. СТЕПЬ

Сразу за грунтовой дорогой закончились культурные поля. Началась дикая степь – каменистая, местами поросшая низкорослой растительностью с преобладанием неизвестной нам разновидности полыни.

– Наверно, типчак, – предположил я, впрочем, не очень уверенно.

Мои спутники только пожали плечами.

«Странно, – подумал я, – вроде бы старательно изучал ботанику в школе, а из трав наверняка знаю и могу определить по внешнему виду только полынь, сурепку, пастушью сумку, спорыш, подорожник и мяту. Ну, быть может, ещё с десяток видов, в их числе непременный жилец степей ковыль. А вот типчак неизвестен, плохо представляю, как выглядят тимофеевка, бессмертник, иван-чай, мать-и-мачеха, да что говорить – растений разных тысячи, а названий не знаю. Стыдно».

Впрочем, подозреваю, что школьные преподаватели биологии тоже разбираются в травах в пределах иллюстраций из учебника ботаники.

Между тем равнина пошла под уклон. Мы спускались в балку. Вообще говоря, вокруг расстилалась Приазовская возвышенность. Местность тут всхолмленная, морщинистая. Языки увалов и желоба долин часто перемежались.

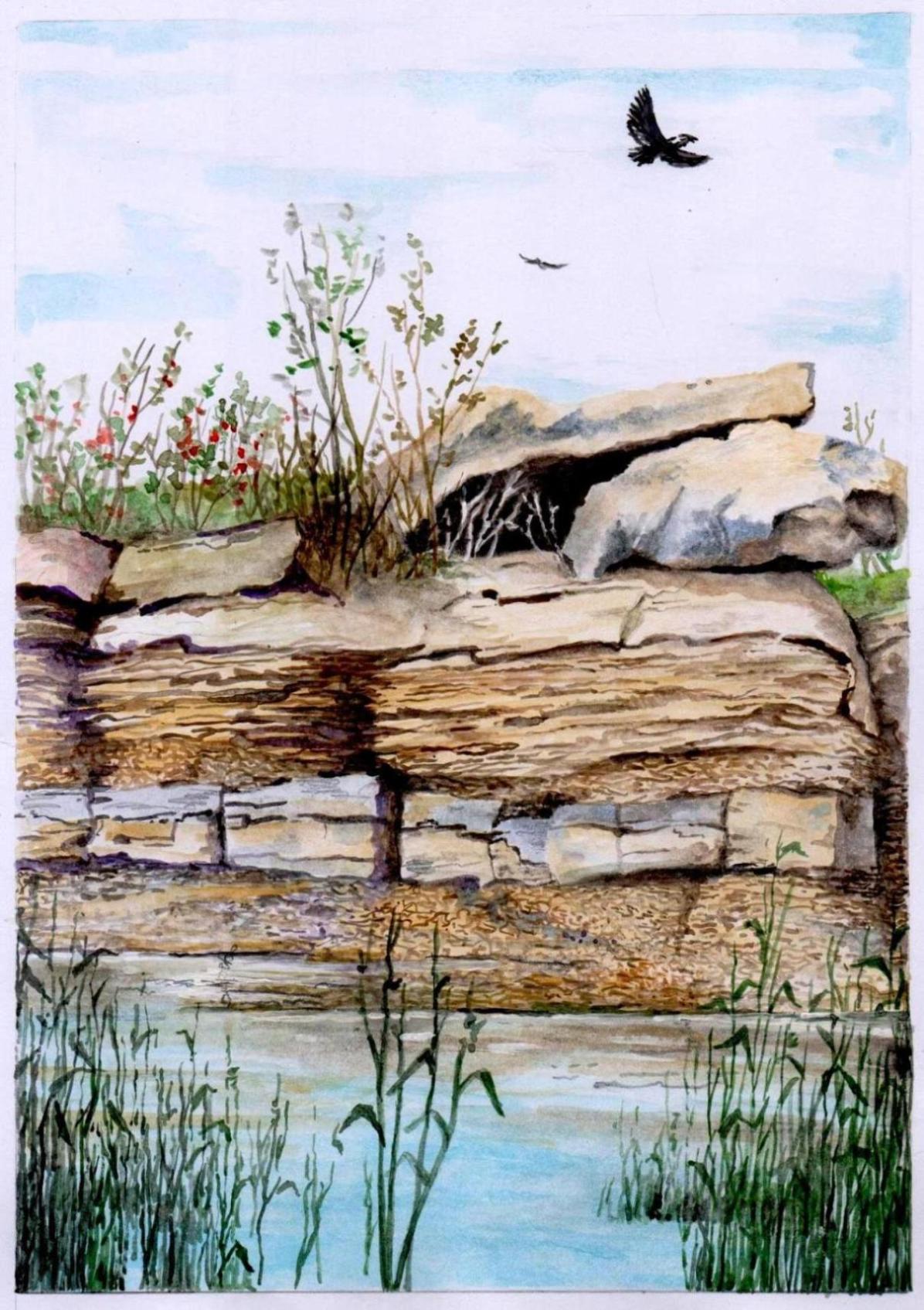

В своём большинстве распаханные долины, сглаженные от частых посевов и вспашек, для воображения интереса не представляли и зрению отрады не давали. Зато остался нетронутым большой клин земли, заключавший в себя широкую и глубокую балку, щедро украшенную замшелыми гранитными останцами. Начиналась она метрах в пятидесяти выше того места, откуда мы начали спускаться, и несла на себе невзрачную речушку с прозрачной водой и топкими глинистыми берегами.

В том месте, куда мы пришли, пастухи обычно устраивали водопой. Овечьи следы густо впечатались в голую, подтопленную землю берега. Вся зелень вокруг съедена. Вид казался бы совсем печальным, не будь здесь рощицы диких груш, древних и довольно высоких. Чуть выше виднелось ещё несколько десятков деревьев, а ниже на протяжении половины километра не наблюдалось ни одного.

Мы двинулись дальше. Под ногами сухо постукивали мелкие камешки.

Между тем картина местности, лежащей ниже по течению и неожиданно открывшейся нашим взорам, не могла не тронуть сердце всякого, кто хоть немного способен чувствовать. Пейзаж подобен лунному, это верно. Он безжизнен, и это тоже правда. Но мощные останцы, багровеющие в лучах опускавшегося солнца, придавали окружающей природе монументальную завершённость. Жёлоб расширившейся балки уходил почти точно в западном направлении, и солнце стояло теперь у самого её устья.

– Уметь бы рисовать, – вздохнул Валера.

Мы с Костей стояли молча, боясь неловким словом спугнуть возникшее чувство, имени которому не знали. Оно почему-то вызвало неожиданно сдавивший горло спазм, не дававший произноситься ненужным словам.

3. КТО ВЫ, ПАРЯЩИЕ В НЕБЕ?

– Гляди-ка! – громко прошептал Костя, больно сдавив моё плечо.

Из-за ближайшей груши, колебля воздух мощными взмахами крыльев, поднялись две хищные птицы. В нереально плотной тишине явственно доносились резкие негодующие звуки, что-то среднее между «кья-кья-кья» и «кей-кей-кей». Большие, буроватого цвета, ширококрылые, с относительно небольшим веерообразным хвостом, летуны взмыли сразу на большую высоту и теперь парили в небе, уходя ввысь широкими кругами.

– Кобчики, – уверенно определил Валера.

Костя молчал и только с восхищением и даже, мне показалось, завистью, следил за размашистым полётом неизвестных птиц.

– Нет, не кобчики, – так же уверенно возразил я. – Похоже на канюков.

– Нет, кобчики, – настаивал Валера.

Я пожал плечами, не желая начинать бесплодную дискуссию. Гораздо позже, по возвращении домой, обложившись справочниками, я определил, что видели мы пару курганников, довольно редких в этих местах, близких родственников канюков.

Поднимавшиеся вверх птицы полностью заняли наше внимание. Однако нужно было идти.

Сделав пару шагов, я едва не наступил на полусъеденного суслика.

– Гляди-ка, – указал я. – Вот оно что. Мы помешали обеду.

Валера и Костя подошли и с интересом осмотрели остатки меню хищных птиц. Не сговариваясь, мы посмотрели друг на друга. Каждый понял, что вокруг располагаются владения хозяев другого мира, в котором нам не рады.

Так смотрит ребёнок, впервые увидев котёнка, существо живое, но не похожее на него. У котёнка так же бьётся сердце, только ходит он по земле не на двух ногах, а на четырёх лапах. И он абсолютно независим. Что у него в голове, о чём он думает, глядя на тебя, неизвестно.

Я впервые в жизни близко наблюдал хищных летунов. Так вышло, что в городской природе места им не находилось. К тому же, в шестидесятые годы эти пернатые почти сплошь вымерли от дуста и химических удобрений, распыляемых с самолётов. Мало кто из городских жителей мог похвастаться, что видел где-нибудь за городом парящий силуэт коршуна или стремительный полёт пустельги.

И вот теперь эти птицы парили надо мной. Чувство волнения от встречи передать невозможно.

Меж тем курганники не улетали, кружили в небе и не опускались.

– Надо идти, – сказал Валера. – Иначе они так и будут летать над этим местом.

Конечно, мы согласились.

4. ГДЕ ОБИТАЮТ ОРЛЫ

В устье балки блеснуло зеркало водоёма. Чем ближе подходили, тем оно становилось больше, просторнее. Озеро длиной около двухсот метров и шириной не менее ста, питали два родника, бьющие из обрывистого, скалистого берега. Вокруг источников и русел ручьёв росла ярко-зелёная трава, а над водой нависали ветви около десятка плакучих ив. Повеяло свежестью. На берегах кое-где виднелись заросли осоки. В одном месте рядом с водой приютилась небольшая рощица, состоящая из нескольких высоких ясеней и двух огромных неохватных дубов. Рощицу окружали заросли шиповника и колючего тёрна.

– Вот где рыбу ловить! – с восхищением отозвался Костя. – Я такой природы не видал нигде.

– Да, – согласился Валера. – Поглядите на скалы. По их годичным напластованиям хорошо изучать историю Земли. Могу спорить, что там отпечатались листья древних папоротников или лапы динозавров.

Я промолчал. К чему разговоры, когда перед глазами такая красота…

Мы сели на берегу озера и стали смотреть на заходящее солнце. Оно опускалось медленно, краснея и словно бы увеличиваясь в размерах. Понемногу удлинялись тени деревьев. Густая тишина стояла вокруг, изредка прерываемая слабыми криками то ли птиц, то ли зверей, но происхождение звуков я не смог определить. Желание искупаться в озере, приведшее нас сюда, более не возникало, так как вход в воду оказался глинистым и болотистым.

– Я люблю отдыхать на южном, крымском берегу Азовского моря, – вдруг заговорил Валера. – Там такая же тишина, и только слышно, как море плещется у самых ног. Кругом степь и песок. А какая там рыбалка! Забросишь в воду леску с голым крючком, безо всякой наживки, и на него тут же поймается здоровенный бычок. Наловишь полведра – вот тебе и завтрак. К сожалению, там нет пресной воды, поэтому я привожу с собой большую ёмкость. Наполняю её питьевой водой, кладу в багажник своих «Жигулей», и несколько дней провожу в одиночестве. Людей вокруг нет совсем. Ставлю палатку и живу отшельником три-четыре дня.

– Мне бы так, – мечтательно проговорил Костя. – Рыбу ловить, жарить её на сковороде, или варить из неё уху. Но у меня машины нет.

– Я через неделю снова уезжаю туда, на своё место. Если хочешь, поедем вместе.

– Правда? – не поверил своим ушам Костя.

– Правда, – тихо сказал Валера.

– Пора идти, – напомнил я, – иначе не успеем к ужину.

Мы поднялись, бросили последний взгляд на плоское степное озеро, багровевшее в лучах заходящего солнца, и двинулись в обратный путь. Не успели пройти и ста метров, как позади раздался необычный звук, словно кто-то невдалеке захлопал в ладоши.

– Смотрите! – вскрикнул я.

К одному из дубов, подсвеченная закатом, подлетала огромная птица. В лапах она держала большую рыбу. Даже для этого воздушного хищника вес её, очевидно, оказался немалым, поэтому летел он тяжело, громко рассекая вечерний воздух. Крылья даже издали казались невероятно большими.

– Скопа! – с уважением проговорил Валера. – Водяной орёл.

– Откуда он здесь? – недоумевал я.

– Азовское море отсюда недалеко, не дальше двадцати километров, – сказал Валера. – Да и Кальмиус рядом, а в нём тоже рыба водится.

Тем временем скопа подлетела к дубу и исчезла в верхней части кроны.

– Странно, – сказал Валера. – В это время птенцы должны бы уже давно вылететь из гнезда. Неужели взрослые продолжают ночевать там и после вылета молодняка?

Никто ему не ответил. Мы просто смотрели и ждали. Птица больше не появилась.

Пришлось продолжить поход к селу, где нас ожидал ужин. Шли молча. Слишком много впечатлений для одного дня. Валера начал насвистывать какую-то мелодию. Костя шёл вторым. Он тяжело дышал и всё оглядывался, словно бы надеясь снова увидеть поразившую его птицу. Да и я не мог успокоиться. Наверно, мы все в подсознании испытываем жажду полёта, свободного, на сильных крыльях. Чтобы зависеть только от силы ветра.

И больше ни от чего.

Август 1985 г.

ВАСИЛИЙ ТОЛСТОУС

Рисунок Владимира Оберемченко. г. Макеевка

Рассказ опубликован в книге: ВАСИЛИЙ ТОЛСТОУС "Сгущающие пустоту" г. Донецк, "Издательский дом Анатолия Воронова", 2021 г., стр. 47.

Рассказ опубликован в литературном журнале "Звонница" (г. Белгород, Россия), №35, 2021 г., стр. 156.

Рассказ опубликован в книге: ВАСИЛИЙ ТОЛСТОУС "Два креста" г. Донецк, "Издательский дом Анатолия Воронова", 2023 г., стр. 87.

Свидетельство о публикации №125012707916