Одиночество

Ну, да. Ну, да...

Без того или иного общества, как и общения (тоже – того или иного), человеку – никак.

Однако, не в меньшей степени (если не в большей) он – существо Одинокое.

Тема (проблема), конечно – философская (как «экзистенциалистски», так и в плане определения основных категорий). Но и в рамках искусства она – не на обочине. Будучи явленной и в образе, и в слове. Обильно и изощрённо. В самых разных своих гранях, вывертах, загогулинах.

Сами её прогоняли и в одном режиме, и в другом. Так, с давних уже пор (а последние лет 14 – особенно) – скорее, на стыке того и другого, чем в особку. По-герменевтски, так сказать. И в стих, и как-то в «опусь».

А зашла мне эта тема сейчас – снова под Кржижановского. Посему мой донецкий знакомец может сильно не задаваться: будто это он подвиг меня на такой изворот своим «Письмом к Одиночеству» (от 12.01). Но и ему – кивнём (не без благодарности).

А и кто из великих (и не так, чтобы) с этой Барышней (пусть и среднего рода – привет Серёге!) не расшаркивался?!

Сам я (не Великий, конечно!) отчего-то так и не решился величать ей (ему) посвящённое единственным словом-именем: «Одиночество». Ни разу – в многократных из обращений. Хотя...

Я – об одном из тех, что сохранились из Былой (уже Далёкой, когда все ещё были...) и – с трудом верится, что Своей. Жизни...

Из не ахти каких (дипломатически выражаясь).

Так и оно (корявое) лежит в моём Тайнике под названием «Меланхолия». Но поскольку само это название, вероятно, было присвоено всё-таки постфактум, можно допустить, что первым было...

В грустном взгляде – немой укор.

На губах чуть улыбка морщится.

С фотографии бьёт в упор –

Одиночество, одиночество.

Дни прошедшие не забыть.

Память ржавчиной не источится.

В сердце впилась стальная нить

Одиночества, одиночества.

На коленях судьбу прошу:

Пожалейте, Ваше Высочество!

Словно камень в груди ношу

Одиночество, одиночество.

Где вина моя? Что совершил?

Жизнь проходит, а жить так хочется!

Тает, тает остаток сил…

Будь ты проклято, одиночество!

(1979)

Мой выпускной-студенческий. Под что-то накопившееся-настоявшееся (чьим был грустный с укором взгляд – помню). При всём его (стишка) «не ахти».

Так и семь раз по всему тексту повторил! О-О-О... И, в конце концов, проклял. Дурашка! Я – не к тому, что Одиночеству надо петь дифирамбы, бросаясь ему на шею.

А «Меланхолия» (в Имя) была у меня уже «по сю сторону». Пусть и это «по сю» отступает всё дальше и дальше...

И нас не минет Меланхолия.

Сотрёт. Расплющит. Исковеркает.

Она растёт и приближается

в лиловой тоге роковой.

Оставлю Унгерну Монголию.

Расчёты – Ньютону с Коперником.

А сам, склонившись над скрижалями,

узрею строгий приговор.

Дана в аренду. Злом напичкана.

Не жизнь! –

Взаимопожирание.

И смерть, скорей, освобождение

от вурдалаков и камен.

Глядится Фрейд в Альфреда Хичкока.

Верёвка сплетена заранее.

И рядовое наваждение

рабам готовится взамен.

(12-13.08.2017)

Зато – без упоминания (в слово) самого Предмета. Серёгиной Барышни.

А так, чтобы... Да с одним только буквальным по тексту... С нюансировкой (как-то – лермонтовской) различия между Одиночеством и Одинокостью.

Зашмат. У меня-невеликого.

Включая «Сто лет одиночества».

Чувствую, что затянется. Намеревался, собственно, вокруг Сигизмунда. Но, боюсь, что где-то снова придётся прикинуть о «гранях-углах». А и кому-то из иных, почитаемых мною, воздать.

Если о последних, то, помимо «Паруса» Михаила Юрьевича, в первых рядах маячит Иван Алексеевич. Бунин. У коего только в «имя-название» – аж два.

Разношерстных!

А Бунин (именно, как поэт) где-то в 2004-2005-м был для меня «всё». Да и на первых порах уже своего Опыта (с 2011-го) шёл рука об руку. Не без того (первого) его «Одиночества», пусть в число любимых оно и не заходило.

И ветер, и дождик, и мгла

Над холодной пустыней воды.

Здесь жизнь до весны умерла,

До весны опустели сады.

Я на даче один. Мне темно

За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,

Но тебе уж тоскливо со мной.

Под вечер ненастного дня

Ты мне стала казаться женой…

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны

Проживу и один – без жены…

Сегодня идут без конца

Те же тучи – гряда за грядой.

Твой след под дождём у крыльца

Расплылся, налился водой.

И мне больно глядеть одному

В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила – и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить.

<1903...>

Самому Бунину этот стих нравился. Иначе он бы не записал его в голос. Правда, я читал бы текст не так. Мабыть, ещё в большую нуду-занудность. Понятно, что безо всякой декламации. Но – всё одно не так. Более отстранённо, что ли.

Кому-то бунинское (это) нравится, кому-то – напротив. Мне у него нравятся иные. Пусть и они – не без занудности. Бунина-поэта вообще немногие любили. А Одиночество он ковырнул и в других.

То, что также в само Название (с «худой компаньонкой», похожей на зебру в своём полосатом трико), заходит в Тему иначе. И в настроение, и...

Правда, и там – он и она. Но в первом разлюбившая и ушедшая женщина была родной. И оттого одиноко ему. Одиноко – под стать ненастной погоде и холодной пустыне воды. А страсти там нет. Просто породнились, срослись. Потому и больно. Но... До весны он как-нибудь доживёт.

Спустя десять лет (между текстами) – тоже холодно. Тоже – у воды. Даже – у моря. На пустынном берегу, где некому (почти) увидеть жаждавшую того её. А одиноко, похоже, обоим. Иностранке и наблюдавшему за ней, с обрыва, русскому писателю.

Женщина – конечно, другая. Чья-то – «компаньонка» (в каком, интересно, смысле?). И собака (с ней) – не та, что собирался под своё одиночество, когда-то, купить он.

Но – перекликаются. При всей разности настроения.

Худая компаньонка, иностранка,

Купалась в море вечером холодным

И все ждала, что кто-нибудь увидит,

Как выбежит она, полунагая,

В трико, прилипшем к телу, из прибоя.

Потом, надев широкий балахон,

Сидела на песке и ела сливы,

А крупный пес с гремящим лаем прядал

В прибрежную сиреневую кипень

И жаркой пастью радостно кидался

На черный мяч, который с криком «hop!»

Она швыряла в воду... Загорелся

Вдали маяк лучистою звездой...

Сырел песок, взошла луна над морем,

И по волнам у берега ломался,

Сверкал зеленый глянец... На обрыве,

Что возвышался сзади, в светлом небе,

Чернела одинокая скамья...

Там постоял с раскрытой головою

Писатель, пообедавший в гостях,

Сигару покурил и, усмехнувшись,

Подумал: «Полосатое трико

Ее на зебру делало похожей».

10.IХ.15

И собаки, радостно откликающейся на «hop!» – мало. Необходим (Одиночеству) ещё хоть чей-то взгляд. Посторонний...

Да. И скамья там – тоже одинокая. Почерневшая... А, впрочем, просто чёрная, как и тот, играющий с собакой, мяч. Как полосы на её трико. Чёрные по белому. Как у зебры. А мабыть, и у жизни. Вообще. Которой тоже надо, чтобы за ней кто-то наблюдал. Одинокий.

Он на запад глядит – солнце к морю спускается,

Светит по морю красным огнем.

Он застыл на скале – ветхий плащ развевается

От холодного ветра на нем.

Опираясь на меч, он глядит на багровую

Чешую беспредельных зыбей.

Но не видит он воли – только думу суровую

Означают изгибы бровей.

Древен мир. Он древней. Плащ Одина как вретище,

Ржа веков – на железном мече...

Черный ворон Хугин, скорбной Памяти детище,

У него на плече.

<1906-1907>

Вообще-то, у скандинавов он был Один, а не ОдИн. Германское верховное божество. Предводитель асов. Внук первочеловека Бури. Бог войны, победы и скальдической поэзии.

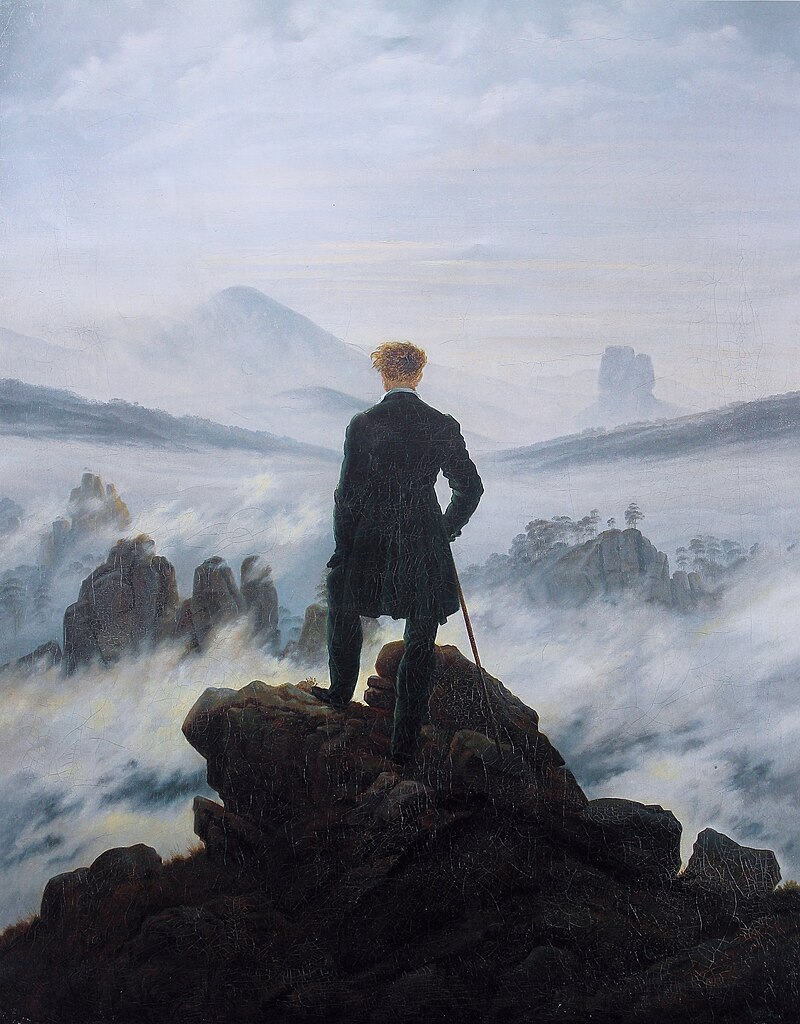

С иным пейзажем и без Хугина на плече мне, под это, заходит картина Каспара Давида Фридриха. «Странник над морем тумана» (1818). Впрочем, Море Тумана, выглядит ещё символичнее, чем просто море. Так, и у Бунина... Один не видит волн (в багровой чешуе беспредельных зыбей). Бо погружён в Думу суровую. Бо сам древнее Древнего Мира.

Великаны-перволюди. Начавшиеся с Имира, появившегося из таявшего Льда вместе с мифической коровой Аудумлой, кормившей его молочными реками, истекающими из её вымени. И она же вылизала из камней прародителя асов, деда Одина Бурю. А мабыть, тот сам вылез из уже вылизанных ею глыб.

В этих (любых) мифах-мифологиях всё переплетается и пляшет. Потому – и с ударениями часто путаемся. И Мунина за Хугина принимаем. Я – к тем воронам, кружащим над Мидгардом – огороженным срединным миром «простолюдинов» – и доносящим Одину о том, что там происходит. Мунин-таки – Помнящий. Память. А Хугин – Мыслящий. Мысль.

И который из них был важнее – не ведаю. Мабыть-таки – Мысль. Потому он и на правое плечо Владыке присаживался. А Помнящий (Мунин) – уже на левое. Так и накаркивали. В Думу суровую...

У Каспара Фридриха (если тот странник – таки сам Один) вороны ещё где-то в облёте пребывают. А Тот их поджидает, вперившись в туман, нависающий меж горными кряжами.

К немецкому художнику-романтику в мае 2019-го, за неделю, я накидал целый цикл. В 12 виршей. Прямо на эту картину не затесал, хотя мимо неё, конечно, не проходил.

Странник... Сюда бы ещё и «Зимний путь» от Шуберта.

А если уже из Бунина, то – одно из поздних (когда стихи он, считай, и не слагал). Один, как бог над бездной, с отдалённым гулом моря и гласом самой бездны. В гулкой тишине

Один я был в полночном мире, –

Я до рассвета не уснул.

Слышней, торжественней и шире

Шел моря отдаленный гул.

Один я был во всей вселенной,

Я был как бог ее – и мне,

Лишь мне звучал тот довременный

Глас бездны в гулкой тишине.

6. XI. 38

В общем, – тот же Один.

И, наконец – просто последнее. Бунина.

Ледяная ночь, мистраль,

(Он еще не стих).

Вижу в окнах блеск и даль

Гор, холмов нагих.

Золотой недвижный свет

До постели лег.

Никого в подлунной нет,

Только я да Бог.

Знает только он мою

Мертвую печаль,

Ту, что я от всех таю...

Холод, блеск, мистраль.

1952

Только я да Бог...

Последнее?! –

В смысле – Последнее из всех Одиночеств. Потому и ночь – не просто Холодная, но – Ледяная.

Или: Последнее – всё-таки уже и без Бога. Можно и так, и так...

А теперь можно и опять к Кржижановскому.

16.01.2025

Свидетельство о публикации №125011604224

Эпиграф1:

«Я как одинокая птица без гнезда… Нахохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Оставаться тошно… а куда полететь?»

(И.С.Тургенев)

Эпиграф 2:

«Оставим Унгерну Монголию»

(Вольф Никитин)

К Вашим, с Буниным, ста летам(многия ле́та) Одиночества, добавлю свои, с Тургеневым, двести.

Отмечали 200 лет со дня рождения в 2018. Весь мир в гости к нам слетелся тогда— по иному, впрочем, поводу: ЧМ по футболу. Такой вот калейдоскоп многообразия и инклюзивности. От которых теперь и в штатовских Макдональдсах решили отказаться. Как бы чего не вышло опосля инаугурации?

Вот и мне, одинокому, примерещился Бунин в ноябре 1918 года. Тогда он писал, что сожженная большевиками Россия не заслужила права чествовать память великого мастера слова. Вот бунинский текст. Одесса. 1918 год. Название: "Страшные контрасты". И тогда, как и ныне. Калейдоскоп многообразия и "одинокость" Коhелета.[ Кстати, а что может быть инклюзивно-многообразного в одиночестве "на берегу пустынных волн" когда-то столь ценимого мной Фридриха? Ну стоит одинокий тогдашний Унгерн(имя им —легион), ну думает свою амбициозную думу: как бы новых земель побольше захватить, да вернуться в Vaterland баснословно богатым, в перьях лебяжьих и в алмазном блеске Славы! Петушится он в своем одиночестве. Венценосный петушок. Задира и дуэлянт. Не Коhелет. Куда уж! Хоть и напоминает траурностью одеяния вполне экклезиастического Канта. О сём последнем—ни слова! Бо начитался давеча о Кенигсберге послевоенном, застеленном массово Зяноновскими "людьми с востока". Вот где "страшные контрасты".]

Но—к Бунину-Тургеневу!

Стальено 16.01.2025 18:05 • Заявить о нарушении

«Можно ли придумать более страшные контрасты: Тургенев и современная русская литература, годовщина тургеневского рождения — и годовщина так называемого большевизма, сделавшего родину Тургенева позором всего человечества! Можно ли говорить о Тургеневе при наличности таких контрастов!

В русской литературе уже давно началось и плотно водворилось нечто подобное тому, что ныне происходит в русской жизни. Литература Пушкина, Толстого, Тургенева за последние десятилетия так низко пала, — до того, что в ней считаются событием даже нарочито хамские, кощунствующие именем Христа и Его Двенадцати Сподвижников вирши Блока! — настолько потеряла ум, вкус, такт, совесть и даже простую грамотность, так растлила и втоптала в грязь «великий, правдивый язык», завещанный Тургеневым, что для меня достаточно было бы и одного этого, чтобы встретить тургеневский юбилей только стыдом и молчанием. Но говорить о Тургеневе в это ни с чем не сравнимое время, когда Бог привел мне видеть подтверждение моих дум о русском народе в такой ужасной мере, говорить о великом и прекрасном русском поэте и вспоминать наряду с этим 28 октября прошлого года, когда русский народ, с радостным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги наемных разбойников, жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль, говорить, еще чувствуя на глазах горечь тех слез, которыми я плакал в Орше, оставив за собой развалины России, праздновать тургеневскую годовщину в дни, когда там, на этих развалинах, тоже празднуют, — сразу две годовщины! — праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом и Горьким, который, может быть, в эту минуту, ломая роль «фанатика», произносит среди человеческих и лошадиных трупов пламенные речи о пользе просвещения и щедро оделяет томиками «социализированного» Тургенева — победоносный русский демос, тот самый демос, который уже осквернил могилу Толстого, сжег дом Пушкина, в прах разнес родовое тургеневское гнездо, а теперь спокойно дерет окровавленными лапами эти самые томики на цигарки, — нет, говорить и праздновать в эти окаянные дни уже совсем выше моей силы.»

Примечания

Одесские новости. — 1918. — 10 ноября (№ 10839). — Печатается по: Бунин-1990.

…годовщина тургеневского рождения… — 28 октября (10 ноября) 1918 г. исполнилось 100 лет со дня рождения И. С. Тургенева.

…считаются событием … вирши Блока… — имеется в виду поэма А. А. Блока «Двенадцать»; в печати появляются крайне резкие статьи по поводу этой поэмы (см.: Чеб<отарев>ская А. Стрельба по своим // Новый вечерний час. — 1918. — 29 янв.; Крайний А. <Гиппиус 3.> Люди и нелюди // Новые ведомости. — 1918. — 10 апреля; ее же. Неприличия // Современное слово. — 1918. — 16 июня; Чулков Г. Красный призрак // Народоправство. — 1918. — № 23/24). Бунин тоже отнесся к этой поэме Блока отрицательно. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 17 февраля (2 марта) 1919 г., что Бунин «нападал на пошлый язык.

— Поэту я этого простить не могу и ненавижу его за это…» («Устами Буниных». — Т. 1. — С. 210).

…«великий, правдивый язык», завещанный Тургеневым… — слова из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». У Тургенева: «…о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

…жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль… — речь идет об Октябрьском вооруженном восстании в Москве 25 октября (7 ноября) — 3 (16) ноября 1917 г. Вечером 27 октября на Красной площади произошло столкновение между отрядом «двинцев» (солдат Северного фронта) и юнкерами. С этого времени началась вооруженная борьба. По Кремлю велся артиллерийский огонь со Вшивой горки, с Воробьевых гор, из Китай-города и от Крымского моста. Орудия, установленные на Никольской ул., прямой наводкой били по Никольским воротам Кремля. В 5 часов вечера 2 ноября договор о капитуляции был подписан, а в 9 часов вечера ВРК отдал приказ о прекращении огня. Однако фактически боевые действия продолжались всю ночь. На рассвете 3 ноября революционные отряды вступили в Кремль. Днем началось разоружение юнкеров в Александровском училище и других пунктах.

…я плакал в Орше… — покинув Москву, Бунины ехали через город Орша, который в то время был уже немецкой территорией. В дневнике В. Н. Муромцева-Бунина 26 мая (8 июня) 1918 г. записала: «Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. Мы на „немецкой“ Орше — за границей. Ян со слезами сказал: „Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!“ Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевистски» («Устами Буниных». — Т. 1. — С. 173).

…праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом… — Троцкий Лев Давидович (наст, имя и фам. Лейба Бронштейн, 1879–1940) — государственный и партийный деятель. В 1917–1918 гг. нарком по иностранным делам. С 4 марта 1918 г. председатель Высшего военного совета, с 13 марта — нарком по военным делам, со 2 сентября — председатель Революционного военного совета Республики. Один из главных организаторов Красной Армии. Свое отношение к В. И. Ленину Бунин выразил в «Окаянных днях»: 27 февраля 1918 г. «Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то „русский национальный подъем“. 2 марта 1918 г. „Съезд Советов“. Речь Ленина. О, какое это животное!» (Бунин-1990. — С. 81, 83) А В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 17 февраля (2 марта) 1919 г.: «Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодяями, не верит в фанатизм Ленина. — Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце…» («Устами Буниных». — Т. 1. — С. 210). Петерс Яков Христофорович (1886–1938) — член Петроградского ВРК, с 1917 г. член коллегии ВЧК, в 1918 г. зам. председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала. В 1920–1922 г. председатель ВЧК в Туркестане. С 1923 г. член коллегии ОГПУ.

…сжег дом Пушкина… — в феврале 1918 г. были сожжены Михайловское, Петровское и Тригорское (см.: Будылин И. Т. Золотая точка России: Пушкинский край. Основные события и даты. — М., 1996. — С. 16, 18, 22, 53–54, 88).

…в прах разнес родовое тургеневское гнездо… — в январе 1906 г., в ночь с 19 на 20 число, дом И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове «сгорел дотла. Достоверных сведений о причинах пожара не сохранилось. Ходили слухи, что дом умышленно сжег арендатор усадьбы Дубец ради страховых денег» (см.: Богданов Б. В., Понятовский А. И. Спасское-Лутовиново. Государственный заповедник-усадьба И. С. Тургенева: Путеводитель. — 2-е изд., доп. — Тула, 1968. — С. 37).

Источник: http://bunin-lit.ru/bunin/public/strashnye-kontrasty.htm

Как-то многообразно и пространно получилось. Прошу прощения у Доброго Волка!

З цяплом,

Стальено 16.01.2025 18:08 Заявить о нарушении

По больному прошли, Евгений.

Вернее, по сколько уже раз отболевшему, но... Под тое-сёе свербящему.

Да ещё с моим Буниным. С его Днями Окаянными.

Блока Иван Алексеевич, мабыть, и занадта пришпилил. С теми «апостолами». Их («Двенадцать») можно прочесть и несколько иначе, чем то принято или кажется.

Но это уже во мне моё к Блоку заговорило.

Забавно!

Блок поэта в Бунине не замечал. За что, вероятно, тот ему и «вернул».

А у меня они оба – в первом ряду. При всей своей разности. Считай, во всём. И даже мои собственные (из любимых) Напевы в классиков – именно из них. Пусть в Блока (из них) и больше...

Я тут (с Одиночеством этим) больше к Сигизмунду хотел притулиться. Но... Решил отдать-вернуть. Алексеевичу. О себе, конечно, не забывая ))

Так и в протяге от Бунина долго отвязаться не мог. Кржижановский меня, под столом, уже и ногой пинать за это начал ))

Дзякую!

Не в последнюю очередь и за Ивана Сергеевича.

.....................................

Ужели – всё?!

Осталась боль души.

И дым отечества. Но только – глуше, глуше…

Ведь там – мороз, а здесь – тоска и лужи!

Но –

розы…

Розы были хороши!

Вольф Никитин 16.01.2025 18:53 Заявить о нарушении