Немного о Музыке. Хотя не только

Писал либретто для опер. До «Суворова» С. Н. Василенко (1872-1956) дотянуться (чтобы послушать) пока не удаётся. Попадаются ссылки на арию генералиссимуса. Предлагаются и ноты, и текст (Сигизмунда Доминиковича), но – чтобы в самую музыку – нет.

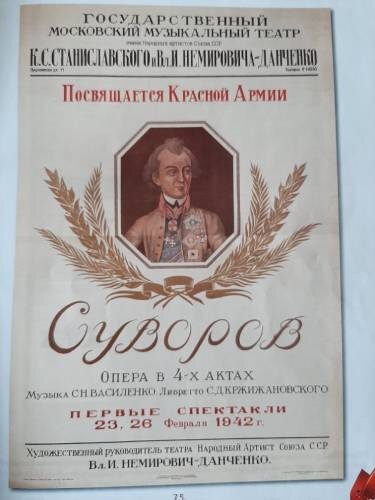

Премьера состоялась в феврале 1942-го в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Осталась и афишка.

Первый исполнитель главной роли – бас-баритон Николай Панчёхин (1901-1975). Однако в репертуаре опера удержалась не долго (хватило лишь на годы войны)...

А текст (Прощания со знаменем) – вот

Мы оба стары: я и ты!

Мы оба в ранах: ты и я!

Вслед за тобою шли отцы,

С тобой пойдут и сыновья…

Вот это древко и парча

Над боем в вихре пуль витают…

И в них незримая душа,

Душа победы обитает.

Златой орёл твой пролагал

Свой путь по тропам Сен-Готарда!

Сию двуцветную кокарду

Ледовый ветер лобызал!

С тобою брал я Измаил!

Дрался с тобою под Варшавой!

Тебя, о знамя, водрузил

На Мантуи стенах со славой!

Иди, о знамя, сквозь века

И помни: в буре ратных споров

Живой иль мертвый, я с тобой,

Везде, всегда с тобой Суворов!

Прощай! Прощай! Послушай, князь!

Тебя недаром я «вечным авангардом» звал…

Запомнишь ли, что на прощанье

Твой вождь и друг тебе сказал?

Ещё не кончена борьба,

И молвит сердце мне вещун,

Что эти войны лишь канун

Других кровавых грозных войн…

Что есть грядущее?

Исторьи авангард!

Я, как всегда, тебе его вручаю…

Я знаю, вижу… Бонапарт!

Он далеко шагает…

Досягнет и до Руси пределов…

Об этом рано… Клянешься ль ты?

Клянешься ль кровью тех,

Что пали за честь российския земли,

И верность клятве сохранишь?

И помни ты – пароль наш: «Русь»!

Родная Русь! Русь моя!

Да, уж... Пафоса – выше крыши! Но это – понятно. В начало Отечественной. «Родная Русь!»... С коих-то пор (тогда, после «Великого Октября») они с нею породнились?! Я – не столько о музыкантах, да поэтах (а и о них), сколько – о «кураторах-вождистах».

За Родину – За Сталина. А и в Родину ложилась (даже в ту Войну) – больше Советская. Не говоря уже об Армии (скорее, Красной, чем Советской, не говоря уже...).

Впрочем, я не столько к тому, что нынешнее «в Россию и Путина» краше того «Советского». Ибо от нынешней «ЗА-Руси» по-полной несёт уже не «национал-большевизмом», а истовым «национал-социализмом» (совсем не отвергавшим частную собственность). Я – только о перепадах в «раскрасе» и прочих «финтиклюшках» Патриотизма. Особливо – «отечественного».

У Сигизмунда с этим тоже... Играло в туды-сюды. При всей его неангажированности-неприкаянности.

Доверимся Анне Бовшек (пусть в своих воспоминаниях – «Глазами друга» – она, порой, была и неточна)

[Мы шли молча, без слов читали мысли друг друга. Война охватила полмира, льется людская кровь, у каждого из нас есть близкие на фронте, и смерть каждую минуту может поразить их... но есть и высшая правда, высшая справедливость, и сегодня за нее надо биться. Мы, как могли, как умели, включились в эту битву. Мы впервые чувствовали себя неотъемлемой частью своего народа, сражающегося за родину, за человечество. Оттого на душе и торжественно, и светло.

Это и есть оптимистическая трагедия.

.....................................

Годы войны были временем подъема творческих сил Кржижановского. Он чувствовал себя подлинным гражданином родины и со всей щедростью отдавал свои уже немолодые силы там, где они оказывались нужными.

В первый же год войны он написал пьесу на тему осады Севастополя «Корабельная слободка», либретто новой оперы «Фрегат «Победа»» о первом русском флоте, построенном Петром I.]

За «Фрегата» он даже успел получить какой-то гонорар. Хотя...

Начинаешь копать и получаешь: Либретто к сей опере числится за В. А. Рождественским и кинорежиссёром А. В. Ивановским. А сама опера – за Б. А. Араповым (по мотивам повести Пушкина «Арап Петра Великого»). Получилось «по Арапу от Арапова». А где – Сигизмунд?! Опять – попользовались и отжали?!

Иная версия (уже самой оперы)?! Тем более, что Кржижановский своё либретто наработал ещё в 42-м – задолго до той араповской. Или и здесь что-то перепутала Анна Гавриловна?!

Так в том «Фрегате» – ещё и тема борьбы Нового со Старым (прогрессивной России Петра и реакционной феодальной боярской Руси, со стрелецким сыном Валерьяном, воспитанником боярина Ржевского). И кто там – Инагент, а кто – истовый Патриот?!

А «Фрегат» Арапова – вполне просталинский. И запись его прослушать можно и сейчас.

А к «отжиманиям» ожиданий С. К. можно вспомнить и о том, как так и не была поставлена (театром Таирова) уже готовая опера Прокофьева «Евгений Онегин». С либретто от того же Кржижановского. На рубеже 1936-го – 1937-го. Якобы «палкой в колесо» там попал инцидент с комической оперой Бородина «Богатыри».

Сошлёмся и здесь на спутницу С. К.

[На генеральную репетицию нежданно-негаданно приехал Молотов. Бородин, создавший глубоко патриотический бессмертный образ князя Игоря, задумал отразить некоторые черты древних богатырей в шутливом плане. Молотов в комическом разрезе образов богатырей увидел умаление русского духа, русского патриотизма, что представлялось ему опасным при создавшейся политической обстановке. На следующий день последовало запрещение спектакля. Пошли слухи о готовящемся закрытии театра, якобы не отвечающего своим репертуаром требованиям времени.]

Значит, Вячеславу Михайловичу (а значит, и...) не зашло «умаление русского духа». Так уже началась и опала на Коминтерн, а в Органах Генаховича Ягоду подвинул (и не слабо) Иванович Ежов.

А об отношении к «советскому строительству-переустройству» С. К. Анна Бовшек писала так:

[Иногда спрашивают, как могло случиться, что Кржижановский, несомненно талантливый писатель, проявивший себя в самых разнообразных жанрах, при жизни так и не увидел своей беллетристики в печати. Объяснение находят в том, что произведения Кржижановского не были актуальными, не отражали современности; к тому же у него был трудный характер.

История показывает, что трудный характер не помешал многим талантливым мастерам слова продвинуть свои работы в свет и добиться известности.

Если актуальными считать произведения, являющиеся живым откликом на текущую действительность, ответом на социальный заказ, пропагандой насущных идей сегодняшнего дня, то рассказы, новеллы Кржижановского актуальными назвать нельзя.

В то же время отказать им в современности было бы несправедливо и недальновидно. Современность слагается из многих пластов. Жизнь, протекающая в верхних пластах, легко поддается наблюдению и анализу. Иное дело жизнь глубинных пластов. Увидеть и понять сущность ее движения может только писатель-мыслитель. И таким писателем-мыслителем был Кржижановский.

Его отношение к революции и ее преобразованиям было сложным и подчас противоречивым. Он всецело принимал изменения в результате происшедшего в стране политического и социалистического переворота, допускал применение силы в революционной борьбе и защите ее завоеваний.

Иначе обстояло дело с переоценкой духовных ценностей и с декретизированным внедрением в сознание людей новой идеологии.

Свое мировоззрение Кржижановский вырабатывал в процессе длительной борьбы с самим собой. Он прошел не только через боль сердца, но и через еще более жестокую боль ума: «Мыслить – это расходиться во мнении с самим собой. Искусство думать легкое, а вот искусство додумывать труднее всего. Самый медленный процесс – процесс додумывания, до мускула, до превращения мысли в дело».

Догматизм, упрощенчество он считал величайшим злом для человеческой культуры: «Самое омерзительное на свете: мысль гения, доживающая свои дни в голове бездарности».]

В общем, с одной стороны – «всецело принял», с другой... Так – индивидуалист! Как и поддерживавший его Мстиславский-Масловский, коему также подфартило не попасть в самые жернова репрессий. Уже – за одни только дворянство и эсерство.

Однако – к музыке. В биографии пиита Сигизмундуса (как назвал себя сам С. К. в шутливой эпистоле).

[Приходили и Буцкий с Кржижановским. Я как-то пожаловалась им на то, что в первые два-три дня я с непривычки всю ночь просыпалась от звона чудесных мелодичных курантов Лавры: они отзванивали каждые четверть часа. Кржижановский написал об этих курантах стихотворение «Восемь звонов восходящих, восемь звонов нисходящих». Буцкий положил его на музыку. Это было единственное стихотворение, услышанное мною в те киевские годы.]

(А. Б.)

Восемь звонов нисходящих,

Точно дальний плеск причала,

С высей в сумрак улиц спящих

Башня, бросив, замолчала.

Нисходящих восемь звонов:

Так Глубинное Начало,

Цепью никнущих эонов,

Мир роняя, прозвучало.

Кто-то тихо водит стрелки

Циферблата белым диском

И в секунд деленьях мелких

Ищет Вечность: Вечность близко.

Монастырь. Шум ветра чёток.

(Слышен ли там в кельях низких?)

Там, где пальцы в звеньях чёток

Ищут вечность – Вечность близко.

Близко… К сердцу вдруг нагнулось

То, что выше слов всех мелких:

– Это Вечность прикоснулась

К острию секундной стрелки!

А вот этот текст – и мне по душе. Без оговорок. И – жалко, что сама песня Буцкого («Лаврские куранты (звоны)») тоже не поднимается.

14.01.2025

Свидетельство о публикации №125011404366