Милосердие Ромашова в повести Куприна Поединок

Название произведения «поединок» шире дуэли двух офицеров. Это поединок между добром и злом, поединок между состраданием и безразличием к людям, поединок между милосердием и жестокостью.

В своей повести Куприн честно показывает безразличие и жестокость многих армейских офицеров и унтер-офицеров по отношению к подчинённым солдатам.

«Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и – только спустя секунду – сухой треск удара, и опять и опять, и опять... В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, – били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться; наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком.»

В лице подпоручика Георгия Ромашова мы видим пример гуманного отношения к солдатам, пример сострадания и милосердия к людям.

Ромашов не очерствел душой, ему сложно согласиться с несправедливостью. Не боясь гнева полкового командира, он заступается за солдата-новобранца, татарина по национальности, плохо понимающего и говорящего по-русски. За это Ромашов получает четверо суток домашнего ареста.

« –...... –... – выругался полковник длинной, в двадцать слов, запутанной и циничной фразой. – Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет, каналья, под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе-с. Вальсы танцуете? Поль де Коков читаете?.. Что же это – солдат, по-вашему? – ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову. – Это – срам, позор, омерзение, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает... У-д-дивляюсь вам, подпоручик!..

Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами... И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо:

– Это – татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, и кроме того...

У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки и глаза сделались совсем пустыми и страшными.

– Что?! – заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. – Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапорщик позволяет себе... Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины…»

Ромашов считает, что никому нельзя поднимать руку на солдата. Это низко, поскольку «нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара». Ромашов не только смело говорит о своём убеждении капитану Сливе, но и готов подать на него рапорт командиру полка.

« – …При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А ударить его, каналью, не смей. Не-е-ет... Помилуйте – он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев не было, и лупили их, скотов, как сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я всё-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

– Бить солдата бесчестно, – глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. – Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

– Что т-тако-е? – протянул он тоном крайнего презрения.

Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось, точно во всём теле сразу.

– Я сказал, что это нехорошо... Да, и повторяю... вот что, – сказал он несвязно, но настойчиво.

– Скажит-те пож-жалуйста! – тонко пропел Слива. – Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щёлкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.

Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шёпотом:

– Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка.»

Георгий Ромашов видит в каждом солдате человека. Вспоминая прибытие новобранцев, он переживает о том, что все эти люди оказались на военной службе против их воли и через год стали «серыми, обезличенными, деревянными».

«Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру:

– Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!..

Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? «Этот вот, наверно, был слесарем, – думал тогда Ромашов, проходя мимо и взглядываясь в лица, – а этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот – грамотный, расторопный и жуликоватый с быстрым складным говорком – не был ли он раньше в половых?» И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитаниями провожали бабы и дети и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар... Но прошёл год, и вот они стоят длинной, мёртвой шеренгой – серые, обезличенные, деревянные – солдаты! Они не хотели идти. Их Я не хотело. Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла?»

Ромашов по-человечески относится к своему денщику. Он упрекает себя за то, что иногда сердится и кричит на него. Упрекает себя за то, что не знает «мыслей и чувств» солдат своего взвода.

«Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и жжеными перьями.

«О, милый! – подумал растроганный Ромашов. – Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил папирос за свои жалкие, последние солдатские копейки. „Куры, пожалюста!“ За что же это?..»

Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них – человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет – ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Солтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Яшишин... Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я к ихнему Я? – Ничего».

« – Ну, ну, ну... Сиди себе, сиди. – Ромашов ласково погладил денщика по плечу... «Славный Гайнан, – подумал подпоручик, идя в комнату. А я вот не смею пожать ему руку. Да, не могу, не смею…»

Ромашов видит, что солдаты бесправны и беззащитны. Особенно выделяется среди них рядовой Хлебников. Больной и слабый, он становится объектом постоянных насмешек и надругательств. Георгий Ромашов переживает и заступается за Хлебникова.

«Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как будто раз навсегда с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести.»

«Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство.»

«Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.

– Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! – кричал унтер-офицер. – Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.

– А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! – заорал унтер-офицер. – Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я т-тебе!

– Шаповаленко, не сметь драться! – крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. – Не смей этого делать никогда! – крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо.

Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.

– Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доложить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу.»

Частые унижения и издевательства доводят рядового Хлебникова до мысли о самоубийстве, по счастливой случайности его спасает Ромашов. Георгий увидел в этом солдате брата и взял его под свою опеку. Доброта и внимание Ромашова отогрели сердце Хлебникова, он рассказал офицеру о своей несчастной судьбе.

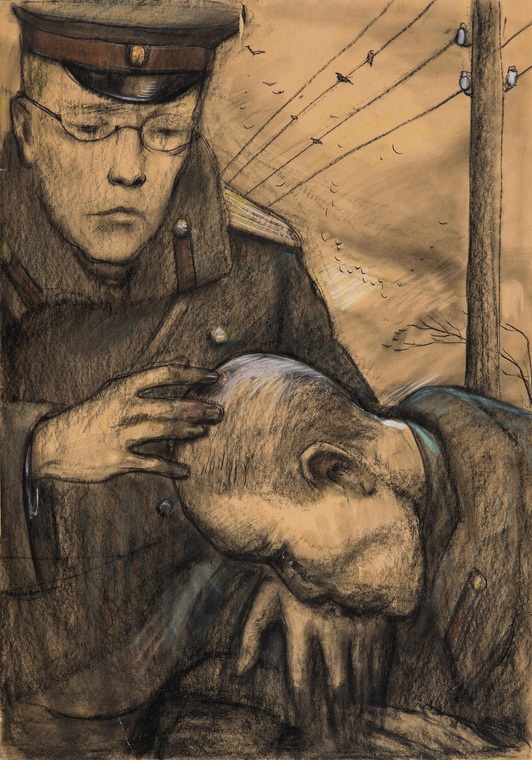

«Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны».

– Куда ты, голубчик? Что с тобой? – спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату.

Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на приторную щекотку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.

– Тебя били? Да? Ну, скажи же. Да? Сядь здесь, сядь со мною.

Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то нелеполегко и послушно упал на мокрую траву, рядом с подпоручиком.

– Куда ты шёл? – спросил Ромашов.

Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками опускалась на грудь. Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость.

– Ты хотел убежать? Надень же шапку. Послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник, я сам – несчастный, одинокий, убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Поговори же со мной откровенно. Может быть, ты хотел бы убить себя? – спрашивал Ромашов бессвязным шепотом.

Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова, дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Эта бессонная лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат – все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью:

– Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все – какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть... Это надо.

Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий.

– Не могу больше... – лепетал Хлебников бессвязно, – не могу я, барин, больше... Ох, Господи... Бьют, смеются... взводный денег просит, отделенный кричит... Где взять? Живот у меня надорванный... еще мальчонком надорвал... Кила у меня, барин... Ох, Господи, Господи!

Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно:

– Брат мой!

Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с тёплыми каплями слёз холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку.

Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь.»

«Солдат Хлебников зашёл к нему, но лишь по второму напоминанию. Потом он стал заходить чаще.

Первое время он напоминал своим видом голодную, опаршивевшую, много битую собаку, пугливо отскакивающую от руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта офицера понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и виноватой жалостью узнавал Ромашов подробности о его жизни. Дома – мать с пьяницей-отцом, с полуидиотом-сыном и с четырьмя малолетними девчонками; землю у них насильно и несправедливо отобрал мир; все ютятся где-то в выморочной избе из милости того же мира; старшие работают у чужих людей, младшие ходят побираться. Денег из дома Хлебников не получает, а на вольные работы его не берут по слабосилию. Без денег же, хоть самых маленьких, тяжело живется в солдатах: нет ни чаю, ни сахару, не на что купить даже мыла, необходимо время от времени угощать взводного и отделенного водкой в солдатском буфете, все солдатское жалованье – двадцать две с половиной копейки в месяц – идет на подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются над ним, издеваются, назначают ее в очередь на самые тяжелые и неприятные работы.

С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов понимать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до сих пор и сам Ромашов, даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмысленными лицами – на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком...»

Георгий Ромашов проявляет милосердие по отношению к незнакомой женщине, смело защищая её от приступа бешенства поручика Бек-Агамалова.

«Но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестественно-наглый крик:

– Дурак! Хам!

Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов раньше не видел ее. Она стояла в нише за печкой и, упираясь кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без перерыва криком обсчитанной рыночной торговки:

– Дурак! Хам! Холуй! И никто тебя не боится. Дурак, дурак, дурак, дурак!..

Бек-Агамалов нахмурил брови и, точно растерявшись, опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно бледнело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать прыжок.

– Замолчи! – бросил он хрипло, точно выплюнул.

– Дурак! Болван!.. Не замолчу! Дурак! Дурак! – выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом крике.

Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновением. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости, пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он увидел, что Бек-Агамалов, не сводя глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток безумного восторга, ужаса, физического холода, смеха и отваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел расслышать, как Бек-Агамалов прохрипел яростно:

– Ты не замолчишь? Я тебя в последний...

Ромашов крепко, с силой, которой он сам от себя не ожидал, схватил Бек-Агамалова за кисть руки. В течение нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально глядели друг на друга, на расстоянии пяти или шести вершков. Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыхание Бек-Агамалова, видел его страшные белки и остро блестящие зрачки глаз и белые, скрипящие движущиеся челюсти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой игре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо, – так тихо, что где-то в двух шагах, в темноте, соловей вдруг залился громкой, беззаботной трелью.

– Пусти! – хрипло выдавил из себя Бек-Агамалов.

– Бек, ты не ударишь женщину, – сказал Ромашов спокойно. – Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь.

Последние искры безумия угасли в глазах Бек-Агамалова. Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядочно, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой и теплой.

– Пусти! – еще раз крикнул Бек-Агамалов с ненавистью и рванул руку.

Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах сопротивляться ему, но он уже не боялся и говорил жалостливо и ласково, притрагиваясь чуть слышно к плечу товарища:

– Простите меня... Но ведь вы сами потом скажете мне спасибо.

Бек-Агамалов резко со стуком вбросил шашку в ножны.»

Обстановка равнодушия и презрения со стороны большинства офицеров полка закаляет Георгия Ромашова. К концу повести он демонстрирует всем силу своего характера. Поединок с поручиком Николаевым становится неизбежным.

Назанский убеждает Ромашова отказаться от дуэли, завершить военную службу, «уйти в запас».

«Ромашов сказал внезапно, отвечая на свои мысли:

– Вы правы. Я уйду в запас. Не знаю сам, как это сделаю, но об этом я и раньше думал.

Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода.

– Идите, идите, – сказал он с ласковой грустью. – В вас что-то есть, какой-то внутренний свет... я не знаю, как это назвать. Но в нашей берлоге его погасят. Просто плюнут на него и потушат. Главное – не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она весёлая, занятная, чудная штука – эта жизнь.»

Ромашов твёрдо решает оставить военную службу, но этому трагически мешает его последняя встреча с Шурочкой. Догадываясь, что Шурочка что-то скрывает от него, Георгий соглашается не стрелять на дуэли в Николаева.

В этом согласии проявляется милосердие Георгия Ромашова по отношению к любимой женщине, милосердие ценой своей жизни.

Источники

1. А. И. Куприн Собрание сочинений в шести томах. Том 3. М.: Гослитиздат, 1957.

Свидетельство о публикации №125010506559