Рильке

АВТОР: Виктор Плешаков

( из интернета )

*

*

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — КЕМ ОН БЫЛ ?

Шесть фактов о самом русском немецком поэте.

*

*

4 декабря 1875 года в Праге родился поэт, стихотворение которого Иосиф Бродский назвал крупнейшим произведением XX века. Речь идет о небольшой вещи «Орфей. Эвридика. Гермес». Однако больше всего Рильке известен как поэт, которого очаровала и вдохновила Россия. Он два раза посещал Российскую империю, в 1899 и 1900 годах, лично общался со Львом Толстым, вел переписку с Мариной Цветаевой — стихами и прозой, и не раз признавался, что эти путешествия стали для него мощнейшим творческим зарядом. А что мы знаем сегодня о Рильке, родившемся ровно 145 лет назад?

1

Прага 1875-го. Не столица, не туристическая открытка, а провинция Австро-Венгрии, стремительно растущий промышленный центр. В ней появляется на свет Рене Рильке. Взять более звучное и твердое имя Райнер его позже убедит Лу Саломе — подруга и муза всей жизни. После невыносимых пяти лет в кадетском корпусе Рильке вырывается на свободу. 18-летний поэт с головой уходит в жизнь литературных салонов и творческих группировок. На дворе последнее десятилетие XIX века, время, когда в искусстве едва ли не каждый год появляется новый «-изм». Филологам с лихвой хватило работы на сто лет, чтобы описать этот взрыв.

Рильке быстро становится тесно среди начинающих и опытных пражских графоманов. Рене тактично отклоняет предложение дяди Ярослава стать его наследником и продолжателем дела. Вскоре из Праги он отправляется в ближайший мегаполис — Мюнхен. Но баварская столица станет только точкой на пути к России.

2

Ключевую роль в жизни Рильке сыграла Луиза Андреас-Саломе, или просто Лу. Русская барышня немецкого происхождения, она была на 14 лет старше поэта. Их интеллектуально-платонический союз давал Рильке возможность говорить обо всем на равных, с максимальной откровенностью. Безжалостно критикуя стихи начинающих авторов, в том числе и Рильке, Лу замечает в нем искру чего-то огромного, возможность вырасти в большого мастера, каких еще не знала литература. И Рене становится Райнером.

Конец XIX века — время не только модных литературных течений, но и открытия психоанализа. Доктора и прикидывающиеся ими шарлатаны буквально вытаскивают из растревоженных клиентов их прошлое, как больные зубы. А разве что-то может рассказать о человеке больше, чем откровенно написанные стихи? И вот с энтузиазмом психиатров Райнер и Лу критикуют (порой очень жестко), исследуют и постигают творчество друг друга.

Луиза Саломе — редкий тип личности, который умеет подтолкнуть к развитию, дать возможность расти — и перерастать самого себя. Так случилось и с нашим героем.

Рильке быстро осознает, что его юношеские опыты ничего не стоят, но не отчаивается, а продолжает поиски себя. В апреле 1899-го, в четверг Страстной недели, он впервые оказывается в Москве. Даже не отдохнув с дороги, поэт отправляется гулять по городу и попадает в храм на вечернюю службу. Прежним он уже не будет.

3

Отношения с женой Кларой Вестхофф у Райнера всегда были непростые. Клара — начинающий скульптор, ученица великого Огюста Родена, у которого Рильке какое-то время работал секретарем. Научившийся от Лу смотреть в самую суть отношений и творческих поисков, проницательный Райнер без труда замечает, что Клара преклоняется перед его талантом, а сама не растет как художник. Это тяготит поэта. Пара быстро расходится, но Рильке не разрывает связи ни с женой, ни с дочерью.

Позже в голове молодой итальянской княжны, с которой Райнер флиртовал в Венеции, никак не будет укладываться, почему поэт восхищенно рассказывает ей про свою Клару и маленькую Рут.

4

Для Рильке всегда была идеалом неразделенная любовь, средневековое поклонение рыцаря перед дамой. Отношения, как их понимали в Европе конца XIX века, он считал «торгашескими» и упорно не признавал. Вообще многие отзывались о Рильке как о человеке не из нашего времени. Например, он мог не просто посвятить сборник стихотворений женщине, а подарить ей саму книгу в единственном экземпляре — не как произведение, а как предмет, как дарят на семейное торжество сервиз или, скажем, пресс-папье.

5

Россия для Рильке — страна, где никуда не торопятся и принимают всё как есть. Его до глубины души поразил уклад жизни русских крестьян. Рильке увидел, что можно со спокойным сердцем жить в бедности, даже в нищете, и каждый день обращаться к Богу. Причем напрямую, без посредника в виде священника, вне храма. Для него это настоящее, подлинное монашество. Не зря он дает подзаголовок «Книга об иноческой жизни» одной из частей своего сборника «Часослов», написанного по следам русских путешествий.

В России радикально другое отношение к жизни, делает вывод поэт. Это то, до чего не додумались лучшие умы просвещенной Европы, в том числе Ницше, которому недавно успела разбить сердце жестокая Лу Саломе.

6

Рильке никогда не любил свою мать Софи и тяготился этим, жаловался в письмах к знакомым дамам, что никак не может наладить по-настоящему теплые сыновние отношения с этой женщиной. Но Райнер не опускается до скандалов, он по-джентльменски посылает матери открытки к Рождеству и в день рождения. Из России он никому не пишет так часто, как матери.

Вероятно, Софи Рильке стала для него воплощением всего буржуазного, европейского, от чего ему всегда хотелось отстраниться.

Биографам известно, что маленького Рене мать одевала в платья для девочек, буквально играя с ним, как с живой куклой. Позже Рильке будет аккуратно критиковать ее излишнюю эмоциональность, сентиментальность... Но настоящая близость между матерью и сыном так и не настала.

P.S.

Рильке — поэт очень разносторонний. По тегу #Рильке в инстаграме размещено много любовной лирики. Сборник его стихов в русских переводах несложно найти в любом магазине. Кстати, и по-русски он написал несколько коротких стихотворений. Они выглядят несколько неуклюже, например, там можно встретить слово «сердце» в мужском роде. Но это все равно уникальный пример написания стихов на чужом языке поэтом первой величины. Конечно, чтобы узнать Рильке, нужно читать другие вещи.

Например, «Орфей. Эвридика. Гермес» — мрачная античная зарисовка о бесконечной скорби и неотвратимости судьбы. Русский «Часослов» — «отчет» о путешествии в страну, навсегда изменившую Рильке, стихи настолько интимные, что он только несколько лет спустя после написания решился их опубликовать для всех (сначала отсылал исключительно Лу). «Рассказы о Господе Боге» — сложные притчи с двойным дном, замаскированные под сказки, рассказанные автором детям.

Почти любое стихотворение зрелого Рильке поражает прежде всего умением виртуозно-лаконично и максимально точно описать предмет, личность или явление, но не снаружи, а изнутри, написать портрет в четырнадцати строчках классической формы. В схватывании сути вещей ему, возможно, до сих пор нет равных среди поэтов.

*

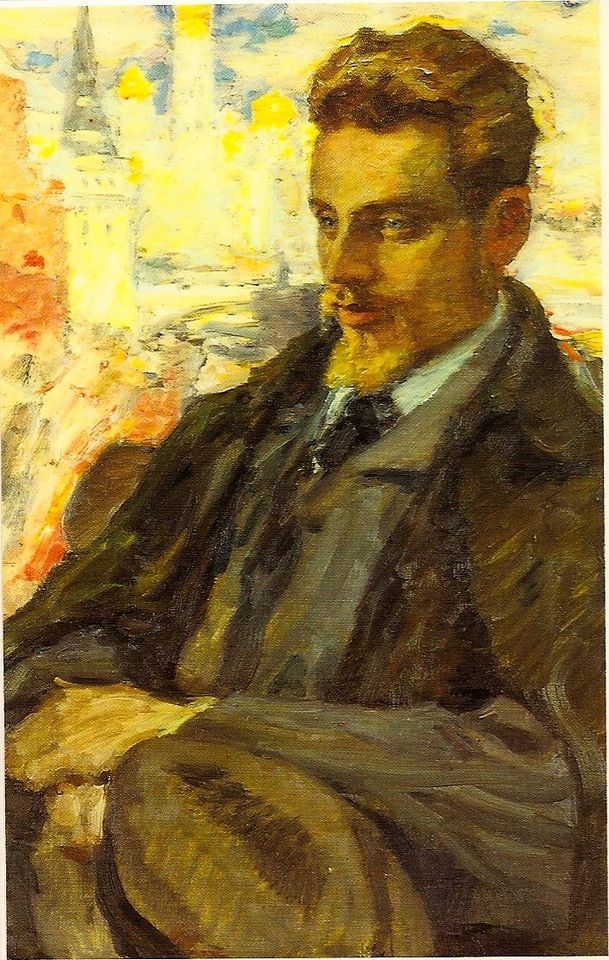

Иллюстрация: Рильке. Художник Леонид Пастернак

*** СТИХИ РИЛЬКЕ ***

*

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался, я читал давно,

с тех пор как дождь пошёл хлестать в окно.

Весь с головою в чтение уйдя,

не слышал я дождя.

Я вглядывался в строки, как в морщины

задумчивости, и часы подряд

стояло время или шло назад.

Как вдруг я вижу, краскою карминной

в них набрано: закат, закат, закат…

Как нитки ожерелья, строки рвутся,

и буквы катятся куда хотят.

Я знаю, солнце, покидая сад,

должно ещё раз оглянуться

из-за охваченных зарёй оград.

А вот как будто ночь по всем приметам.

Деревья жмутся по краям дорог,

и люди собираются в кружок

и тихо рассуждают, каждый слог

дороже золота ценя при этом.

И если я от книги подыму

глаза и за окно уставлюсь взглядом,

как будет близко всё, как станет рядом,

сродни и впору сердцу моему!

Но надо глубже вжиться в полутьму

и глаз приноровить к ночным громадам,

и я увижу, что земле мала

околица, она переросла

себя и стала больше небосвода,

а крайняя звезда в конце села –

как свет в последнем домике прихода.

*

*

ОРФЕЙ, ЭВРИДИКА, ГЕРМЕС

В тех странных копях обитали души,

Прожилками серебряной руды

Пронизывая тьму. Среди корней

Кровь проступала, устремляясь к людям,

Тяжелой, как порфир, казалась кровь.

Она одна была красна.

Там были

Никем не населенные леса,

Утесы и мосты над пустотою.

И был там пруд, огромный, тусклый, серый.

Навис он над своим далеким дном,

Как над землею — пасмурное небо.

Среди лугов тянулась терпеливо

Извилистая длинная дорога

Единственною бледною полоской.

И этою дорогой шли они.

И стройный человек в одежде синей

Шел молча первым и смотрел вперед.

Ел, не жуя, дорогу шаг его,

Тяжелой ношей из каскада складок

Свисали крепко стиснутые руки,

Почти совсем забыв о легкой лире,

Которая врастала в левый локоть,

Как роза в сук оливковый врастает,

Раздваивались чувства на ходу:

Взор, словно пес, бежал вперед стремглав,

Бежал и возвращался, чтобы снова

Бежать и ждать на ближнем повороте, —

А слух, как запах, мешкал позади.

Порой казалось, достигает слух

Тех двух других, которые, должно быть,

Не отстают при этом восхожденье.

И снова только звук его шагов,

И снова только ветер за спиною.

Они идут — он громко говорил,

Чтобы услышать вновь, как стихнет голос.

И все-таки идут они, те двое,

Хотя и медленно. Когда бы мог

Он обернуться (если б обернувшись,

Он своего деянья не разрушил,

Едва-едва свершенного) — увидеть

Он мог бы их, идущих тихо следом.

Вот он идет, бог странствий и вестей,

Торчит колпак над светлыми глазами,

Мелькает посох тонкий перед ним,

Бьют крылья по суставам быстрых ног,

Ее ведет он левою рукою.

Ее, ту, так любимую, что лира

Всех плакальщиц на свете превзошла,

Вселенную создав над нею плачем —

Вселенную с полями и ручьями,

С дорогами, с лесами, со зверьем;

Всходило солнце в жалобной вселенной,

Такое же, как наше, но в слезах,

Светилось там и жалобное небо,

Немое небо в звездах искаженных…

Ее, ту, так любимую…

Шла рядом с богом между тем она,

Хоть и мешал ей слишком длинный саван,

Шла неуверенно, неторопливо.

Она в себе замкнулась, как на сносях,

Не думая о том, кто впереди,

И о своем пути, который в жизнь ведет.

Своею переполнена кончиной,

Она в себе замкнулась.

Как плод созревший — сладостью и мраком,

Она была полна своею смертью.

Вторичным девством запечатлена,

Она прикосновений избегала.

Закрылся пол ее. Так на закате

Дневные закрываются цветы.

От близости чужой отвыкли руки

Настолько, что прикосновенье бога

В неуловимой легкости своей

Болезненным казалось ей и дерзким.

Навеки перестала быть она

Красавицею белокурой песен,

Благоуханным островом в постели.

Тот человек ей больше не владел.

Она была распущенной косою,

Дождем, который выпила земля,

Она была растраченным запасом.

Успела стать она подземным корнем.

И потому, когда внезапно бог

Остановил ее движеньем резким

И горько произнес: «Он обернулся», —

Она спросила удивленно: «Кто?»

Там, где во тьме маячил светлый выход,

Стоял недвижно кто-то, чье лицо

Нельзя узнать. Стоял он и смотрел,

Как на полоску бледную дороги

Вступил с печальным взглядом бог-посланец,

Чтобы в молчанье тень сопровождать,

Которая лугами шла обратно,

Хоть и мешал ей слишком длинный саван, —

Шла неуверенно, неторопливо…

*

*

ОРФЕЙ. ЭВРИДИКА. ГЕРМЕС

Перевод с немецкого Алексея Пурина

То были душ невиданные копи.

Серебряными жилами во тьме

они струились ввысь. Среди корней

творилась кровь и тоже поднималась

в мир — тяжела и, как порфир, багряна.

Все остальное серым было —

лес

безжизненный, и пропасти, и скалы,

и тот огромный, но незрячий пруд,

что нависал над отдаленным дном,

как грозовое небо над долиной.

Лишь по лугам, само долготерпенье,

извилистою лентой отбеленной

была для них размотана тропа.

И этою стезею шли они.

И первым стройный муж в хламиде синей

шел, вглядываясь вдаль нетерпеливо.

Его шаги дорогу, не жуя,

проглатывали крупными ломтями;

а руки стыли в водопаде складок,

окаменев и позабыв о лире,

что, невесома, в левую вросла,

как в мертвый сук оливы стебель розы.

И чувства были в нем разобщены:

взгляд всякий раз стремглав до поворота

бросался псом, чтоб там застыть и ждать —

или вернуться, алчно торопя

хозяина, и вновь бежать; а слух —

как нюх собачий — был нацелен вспять.

И изредка казалось, тех двоих,

сопутствующих в долгом восхожденье,

но отстающих, поступь различима —

и не своей стопы он слышит звук,

не шелестенье собственного платья.

Тогда он повторял: «Они идут!» —

и судорожно вслушивался в эхо.

Они и шли, те двое, но, увы,

смертельно тихо. И когда бы он

мог обернуться (если бы такая

оглядка не сулила разрушенья

всего, что созидалось), увидал —

да, оба, молча, следуют за ним:

бог-вестник, бог-посланец, в легком шлеме

над светлыми прозрачными очами,

в сандалиях крылатых, с кадуцеем

в руке, к бедру прижатой, и, другою

его рукой ведомая, она —

любимая столь трепетно, что лира

всех плакальщиц земных перерыдала —

и от пролитых слез родился мир,

где были вновь и лог, и дол, и лес,

обжитый дичью, тучные поля

и реки; и над жалобной землей,

как и над прежней, то сияло солнце,

то синие сверкали небеса

слезами исказившихся созвездий, —

любимая столь сильно.

Но она,

чей шаг смирялся мерным шагом бога

и погребальной тесной пеленой,

шла отрешенно и неторопливо.

Ее не занимал ни человек,

идущий впереди, ни цель пути.

Она плыла, беременна собой;

она сама была бездонной смертью

своей, до полноты небытия

своею новизною наливаясь,

как плод бездумный — сладостью и цветом;

желать и знать не надлежало ей.

Она укрыта девственностью новой

была; смежилась женственность ее,

как лепестки цветка перед закатом;

и руки столь отвыкли от земных

касаний, что прикосновенье бога,

бесплотное, ей вольностью казалось

недопустимой, причиняя боль.

Она теперь не сладостной женой

была, певцом воспетой вдохновенно,

не островком дурманящим на ложе,

не радужным сокровищем его.

Она была распущена, как прядь,

и высушена почвой, точно ливень,

рассыпана, как сев, тысячекратно.

Была она лишь корнем.

И когда

остановился шедший с нею рядом

и скорбно произнес: «Он оглянулся», —

она спросила безразлично: «Кто?»

Вдали, в просвете ясном, силуэтом

темнел безвестный некто, чьи черты

здесь были незнакомы. Он смотрел

на то, как преисполненный печали

бог-вестник развернулся, дабы снова

сопровождать в ее движенье тень,

что по стезе, привычной ей, обратно

уже, безвольно и неторопливо,

шла в погребальной тесной пелене.

*

*

*

КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕСНА

Трава блестит под солнцем ярко;

земля весенняя согрета;

мелькнула первая карета

в аллеях парка.

И, где вчера лишь ворон каркал,

один, среди морозных елей, —

сегодня птицы вдруг запели

в аллеях парка.

Весенний ветер слишком жарко

ласкает гипсовые плечи;

всё те же поцелуи, речи —

в аллеях парка.

(перевод Бориса Марковского)

*

*

ПЕСНЬ ЛЮБВИ

О как держать мне надо душу, чтоб

она твоей не задевала? Как

ее мне вырвать из твоей орбиты?

Как повести ее по той из троп,

в углах глухих петляющих, где скрыты

другие вещи, где не дрогнет мрак,

твоих глубин волною не омытый?

Но все, что к нам притронется слегка,

нас единит, – вот так удар смычка

сплетает голоса двух струн в один.

Какому инструменту мы даны?

Какой скрипач в нас видит две струны?

О песнь глубин!

Перевод К. Богатырева

_____________________

Как душу удержать мне, чтоб она,

с тобой расставшись, встречи не искала?

О если бы, забытая, одна,

она в дремучем сумраке лежала,

запрятанная мной в тайник такой,

куда б ничто твоё не проникало!

Но как смычок, двух струн коснувшись вдруг,

из них единый исторгает звук,

так ты и я: всегда звучим мы вместе.

Кто трогает их, эти две струны?

И что за скрипка, где заключены

такие песни?

Перевод Е. Храмова

_____________________

Что сделать, чтобы впредь душа моя

с твоею не соприкасалась? Как

к другим вещам ей над тобой подняться?

Ах, поселить ее хотел бы я

среди утрат, во тьме, где, может статься,

она затихнет и, попав впросак,

на голос твой не станет отзываться.

Но что бы порознь не коснулось нас,

мы в голос откликаемся тотчас —

невольники незримого смычка.

На гриф нас натянули, — но на чей?

И кто же он, скрипач из скрипачей?

Как песнь сладка.

Перевод В. Летучего

*

*

ЭЛЕГИЯ

Марине Цветаевой-Эфрон

О растворенье в мирах, Марина, падучие звезды!

Мы ничего не умножим, куда б ни упали, какой бы

новой звездой! В мирозданье давно уж подсчитан итог.

Но и уменьшить не может уход наш священную цифру:

вспыхни, пади, — все равно ты вернешься в начало начал.

Стало быть, всё — лишь игра, повторенье, вращенье по кругу,

лишь суета, безымянность, бездомность, мираж?

Волны, Марина, мы море! Звезды, Марина, мы небо!

Тысячу раз мы земля, мы весна, Марина, мы песня,

радостный льющийся звон жаворонка в вышине.

Мы начинаем, как он, — осанной, — но темная тяжесть

голос наш клонит к земле и в плач обращает наш гимн.

Плач… Разве гимну не младший он брат, — но склоненный?

Боги земли — они тоже хотят наших гимнов, Марина.

Боги, как дети, невинны и любят, когда мы их хвалим.

Нежность, Марина, раздарим себя в похвалах.

Что назовем мы своим? Прикоснемся дрожащей рукою

к хрупкому горлу цветка. Мне пришлось это видеть на Ниле.

Как спускаются ангелы и отмечают крестами двери невинных,

так и мы — прикасаемся только к вещам: вот эту не троньте.

Ах, как мы слабы, Марина, отрешены — даже в самых

чистых движеньях души. Прикоснуться, пометить — не больше.

Но этот робкий порыв, когда одному из нас станет

невмоготу, когда он возжаждет деянья, —

жест этот мстит за себя — он смертелен. И всем нам известна

эта смертельная сила: ее сокровенность и нежность,

и неземной ее дар — наделять нас, смертных, бессмертьем.

Небытие… Припомни, Марина, как часто

воля слепая влекла нас сквозь ледяное преддверье

новых рождений… Влекла — нас? Влекла воплощенное зренье,

взгляд из-под тысячи век. Всего человечьего рода

сердце, что вложено в нас. И как перелетные птицы,

слепо тянулись мы к дальней невидимой цели.

Только нельзя, Марина, влюбленным так много

знать о крушеньях. Влюбленных неведенье — свято.

Пусть их надгробья умнеют, и вспоминают под темной

сенью рыдающих крон, и разбираются в прошлом.

Рушатся только их склепы; они же гибки, как лозы:

их даже сильно согнуть значит сделать роскошный венок.

Легкие лозы на майском ветру! Неподвластны

истине горького «Вечно», в которой живешь ты и дышишь.

(Как я тебя понимаю, о женский цветок на том же

неопалимом кусте! Как хочу раствориться в дыханье

ветра ночного и с ним долететь до тебя!)

Исстари боги внушали нам — все вполовину!

Мы ж налились дополна, как полумесяца рог.

Но и когда на ущербе, когда на исходе, —

цельность сберечь нашу может лишь он — одинокий,

гордый и горестный путь над бессонной землею.

(А. Карельский)

*

*

НОЧНОЕ НЕБО И ЗВЕЗДОПАД

Сверх меры мир в пространстве небосвода,

запасы света в дальних закромах.

Как странно нам величие исхода,

но как близки прощание и страх!

Звезда упала. На устах у всех

за нею вслед желанье просияло:

что истекло и что нашло начало?

Кто провинился? Чей искуплен грех?

(В. Куприянов)

*

*

ОДИНОЧЕСТВО

Нет одиночеству предела…

Оно как дождь: на небе нет пробела,

в нём даль морей вечерних онемела,

безбрежно обступая города, —

и хлынет вниз усталая вода.

И дождь всю ночь. В рассветном запустенье,

когда продрогшим мостовым тоскливо,

неутолённых тел переплетенье

расторгнется тревожно и брезгливо,

и двое делят скорбно, сиротливо

одну постель и ненависть навеки, —

тогда оно уже не дождь, — разливы… реки…

Перевод М. Рудницкого

Свидетельство о публикации №124122105417