Жди меня, и я вернусь...

Константин (при рождении — Кирилл) Михайлович Симонов — будущий прозаик, поэт, драматург, киносценарист, журналист и военный корреспондент — родился 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде в семье генерал-майора Михаила Симонова и княжны Александры Оболенской. Отец пропал без вести на фронте в Первую мировую войну, в 1919 году мать с сыном переехали в Рязань, где Александра вышла замуж за преподавателя военного дела, бывшего подполковника Русской императорской армии А. Г. Иванишева. Детство Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. После окончания семи классов Константин поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), чтобы получить рабочую специальность токаря. Работал на заводах сначала в Саратове, а потом в Москве, куда его семья переехала в 1931 году.

Как начинающий писатель с «рабочей косточкой», Симонов в 1934 году был направлен на Беломорканал в «творческую командировку» от Гослитиздата, из которой вернулся с двойственным ощущением познавания школы «перековки преступного элемента» так называемым созидательным трудом. В 1934 году — состоялась первая публикация стихов в сборнике «Смотр сил». Продолжая работать на заводе и сочинять, Симонов в 1935 году поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького на вечернее отделение, а через год сумел перейти на дневное.

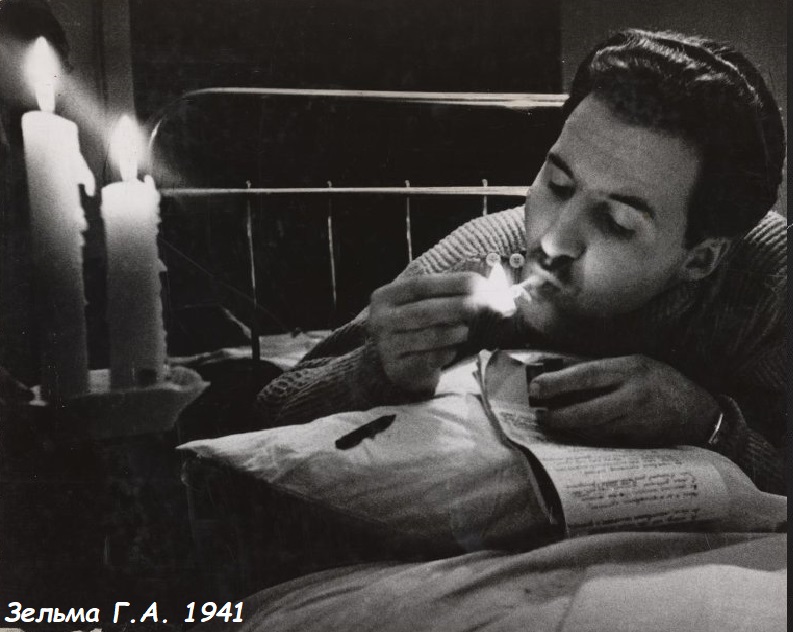

В 1938 году Симонов окончил Литературный институт, был принят в Союз писателей СССР и аспирантуру ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Черный». Ранее несколько стихов Симонова появились в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь». В 1939 году был направлен военным корреспондентом в район боевых действий на Халхин-Гол, где работал в газете «Героическая красноармейская». Незадолго до отъезда на фронт взял псевдоним Константин Симонов. Причиной стали особенности дикции и артикуляции Симонова: поскольку он не выговаривал «р» и твёрдого «л». Вскоре именно под этим псевдонимом поэт Константин Симонов приобрел всесоюзную популярность. По возвращении учился на курсах военных корреспондентов при Военно-политической академии имени В. И. Ленина, а 15 июня 1941 года получил воинское звание интенданта второго ранга. В первый день войны был призван в РККА и как корреспондент «Известий» был прикомандирован к армейской газете 3-й армии «Боевое знамя».

От Москвы до Бреста

Нет такого места,

Где бы не скитались мы в пыли.

С «лейкой» и с блокнотом,

А то и с пулеметом

Сквозь огонь и стужу мы прошли.

23 июня Симонов выехал на Западный фронт, но поскольку армия уже в первые дни войны попала в окружение под Белостоком и добраться до ее штаба и редакции армейской газеты «Боевое знамя» было невозможно, был переведен во фронтовую газету Западного фронта «Красноармейская правда», в качестве корреспондента из действующей армии публиковался и в «Известиях». Огромное влияние на Симонова оказало посещение полуокруженного Могилева и встреча с бойцами полковника С. Ф. Кутепова, в тяжелейших условиях отбивавших немецкие атаки на Буйничском поле. Сделанные фотокорреспондентом П. А. Трошкиным фотографии уничтоженных только за один день 11 июля 1941 года 39 немецких танков, опубликованные с очерком Симонова «Горячий день» в «Известиях» 20 июля 1941 года, стали первым документальным свидетельством серьезных потерь наступавшего вермахта в советской прессе.

20 июля 1941 года переведен специальным корреспондентом в «Красную звезду», в которой проработал до конца войны, публикую очерки из самых горячих фронтовых точек.

В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1944 году — звание подполковника. В годы войны Симонов написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», издал две книги стихов: «С тобой и без тебя» и «Война».

Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткою меридианов,

Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину — такую,

Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть… Но эти три березы

При жизни никому нельзя отдать.

1941 г.

#Симонов #Ждименя

Свидетельство о публикации №124112604807