Публикация на портале Золотое руно 28 октября 2024

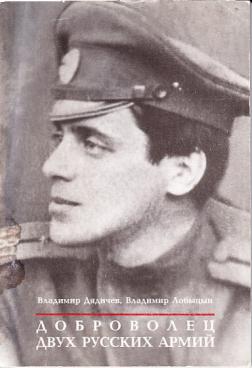

«Такие в роковые времена...» (Сергей Эфрон)

16 октября 1941 года в Орле во внутренней тюрьме НКВД был расстрелян Сергей Эфрон.

Ему было 48.

Многие воспринимают его лишь как «Марининого мужа». В одних воспоминаниях современников он предстаёт благороднейшим и кристально честным человеком, рыцарем без страха и упрёка, в других — предателем и убийцей, в третьих — тряпкой и полным ничтожеством.

А между тем это яркая, сложная, неординарная личность. Я попыталась выразить своё отношение к нему в таких стихах:

"… В его лице я рыцарству верна.

Всем вам, кто жил и умирал без страху! –

Такие в роковые времена

слагают стансы и идут на плаху".

М. Цветаева

Застывшие траурной чёрной оправой

глаза его передо мною.

Неправый герой с геростратовой славой,

распятый своею страною.

Об ангеле том со светящимся ликом

Марина в стихах рассказала.

Волшебною бусинкою сердолика

судьба их навеки связала.

Он был её гаванью тихой и нежной,

где сердце от шторма спасалось,

куда покаянно от бури мятежной

на круги своя возвращалось.

Он брал на себя её блажи и беды,

заморыш с душою атланта.

Был рыцарем бедным и лебедем белым,

с несчастной судьбой эмигранта.

Залётные ласточки строчек заветных,

души почерневший Везувий:

«Узнав, что Вы живы, бродил до рассвета,

от радости обезумев...»

Он был её паж, её мальчик послушный,

не ведавший ревности срывы...

«О, мне ничего от Вас больше не нужно,

лишь только бы знать, что Вы живы!»

И встреча под небом, чужим и далёким,

на старом Берлинском вокзале,

где в смертных объятиях мокрые щёки

друг другу они отирали.

Бессмысленно в судьбах запутанных рыться,

(в своей бы дай бог разобраться),

но снова кричат, обжигая, страницы,

и я не могу оторваться.

Любимая родина в дымке туманной

зовёт, и дурманит, и манит.

Но только забрезжит небесною манной –

и снова жестоко обманет.

Его поселили на Болшевской даче.

Они возвратились на муки.

Уже не мечтали, не ждали удачи,

а только конца и разлуки.

И в камеру ночью к нему херувимы

слетали, луной озаримы...

Он жил лишь на трепетной, неуловимой,

пронзительной струнке Марины.

Из строк протокола: «Я не был шпионом,

а честным агентом советским...»

Наивный политик, романтик зелёный,

гидальго с улыбкою детской!

Он мог быть поэтом, учёным, актёром,

он мог бы вычитывать гранки,

когда б ни покрывшие имя позором

кровавые тайны Лубянки.

О как же грязны и заразны следы их

заглазных Союзов, Евразий,

что даже такие — слепые, святые –

забрызганы кровью и грязью!

Безгрешный палач, невиновный убийца,

в веках тебе не оттереться...

И пепел Клааса бессильно стучится

в моё обожжённое сердце.

В тот час роковой, расставаясь глазами,

ни слова они не сказали.

Его расстреляли в Орловском централе.

И стансов о нём не слагали.

Три года счастья

Первые годы брака — самые счастливые в их совместной жизни. Об этом говорят и стихи, и письма. Цветаева восхищается мужем, воспевает его красоту («…огромные глаза цвета моря», «аквамарин и хризопраз / Сине-зеленых, серо-синих, /Всегда полузакрытых глаз», «жест царевича и льва»). Сравнение со львом не случайно. Лев — символ царственности и силы — прозвище, данное Мариной мужу, в котором она видит олицетворение всех мужских качеств: мужественности, жертвенности, благородства. («Вашего полка — драгун, / Декабристы и версальцы».)

Всегда откровенная в стихах, Цветаева не устает говорить о своем счастье:

***

Да, я, пожалуй, странный человек,

Другим на диво!

Быть, несмотря на наш двадцатый век,

Такой счастливой!

Не слушая о тайном сходстве душ,

Ни всех тому подобных басен,

Всем говорить, что у меня есть муж,

Что он прекрасен!..

Я с вызовом ношу его кольцо!

— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —

Его чрезмерно узкое лицо

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза — прекрасно-бесполезны! —

Под крыльями распахнутых бровей —

Две бездны.

В его лице я рыцарству верна,

— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —

Такие — в роковые времена —

Слагают стансы — и идут на плаху.

Цветаева свято верила, что все сказанное в стихах сбывается. (Недоумевала, как это Ахматова могла позволить себе такие строчки: «Отними и ребенка, и друга, / И таинственный песенный дар».) Как же она сама могла написать такое? Упоенная собственным счастьем, не думала, что «роковые времена» когда-нибудь настанут?

Через три недели в Сараеве убьют наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и начнется Первая мировая война, которая не обойдет и Сергея Эфрона. «Плаха» его ждет еще не скоро, но сказанное в горделивых и радостных стихах в счастливые дни молодости сбудется самым страшным образом… Увы, поэт часто оказывается пророком.

***

С.Э.

Ждут нас пыльные дороги,

Шалаши на час

И звериные берлоги,

И старинные чертоги…

Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,

Все зовя своим.

В шалаше, где чинят сети,

На сияющем паркете…

Милый, милый, мы, как дети:

Целый мир двоим!

Солнце жжет, — на север с юга,

Или на луну!

Им очаг и бремя плуга,

Нам простор и зелень луга…

Милый, милый, друг у друга

Мы навек в плену!

Эфрон в это же время выпустил книгу «Детство». Книга во многом автобиографична. В семилетнем Кире Эфрон изобразил себя. В последней главе — «Волшебница» — в образе Мары — без труда узнается Марина Цветаева. Сергей Эфрон понял главное в своей жене: ее дар волшебен, обычные моральные критерии

к ней неприложимы. «Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая», — говорит Мара. В будущем не раз в отношении к жене Сергей будет исходить именно из такого понимания ее сути.

Из письма Марины философу В. В. Розанову весной 1914 года:

«Я замужем, у меня дочка — Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне… В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден… Сережу я люблю бесконечно и навеки. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается t°, он весь — лихорадочная жажда всего… За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, — люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет.

Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо… Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная».

Первая измена

В октябре 1914 года Цветаеву захватывает новое чувство, безудержное и страстное.(«Схватила за волосы судьба»). К женщине. Поэтессе Софье Парнок. Известной не только стихами, но и своими лесбийскими наклонностями, имевшей к моменту знакомства с Цветаевой большой опыт однополой любви. («Вы слишком многих, мнится, целовали…»)

Цветаева же в это время — жена и мать, но, очевидно, женщина еще не проснулась в ней. Об этом свидетельствуют и ее собственные стихи из цикла «Подруга» («Этот рот до поцелуя / Твоего был юн. / Взгляд — до взгляда — смел и светел, / Сердце — лет пяти…»), и стихи Софьи Парнок, адресованные своему сопернику — мужу Марины:

И впрямь прекрасен, юноша стройный, ты:

Два синих солнца под бахромой ресниц,

И кудри темноструйным вихрем,

Лавра славней, нежный лик венчают.

Адонис сам предшественник юный мой!

Ты начал кубок, ныне врученный мне, —

К устам любимой приникая,

Мыслью себя веселю печальной:

Не ты, о юный, расколдовал ее.

Дивясь на пламень этих любовных уст,

О, первый, не твое ревниво, —

Имя мое помянет любовник.

(«Алкеевы строфы»)

«Юный», не сумевший расколдовать, — это, конечно, Сергей Эфрон. И не случайно в стихах Марины Цветаевой, обращенных к мужу, никогда не было и не будет никакой эротики.

Но платить жене той же монетой было совершенно несвойственно Эфрону.

В таких ситуациях он всегда самоустранялся.

Весну и лето 1915 года подруги живут вместе, сняв комнату. Сергей Эфрон переезжает с Борисоглебского переулка к сестре, а Марина, оставив маленькую Алю на попечение няни, уезжает к родственникам Парнок на Украину, где они живут на даче, потом гостят в Коктебеле у Волошина. Этот роман не был тайной для их друзей, родных и знакомых. Мудрая Пра (мать Волошина) уговаривает их

не принимать никаких мер, ибо они «не в силах разрушить эти чары».

Началась Первая мировая война, и Сергей уходит добровольцем на фронт.

Вовсе не из политических убеждений оказался он в белой гвардии Корнилова. Эфрон не интересовался политикой, вообще не подлежал призыву из-за туберкулёза лёгких. Ему был всего 21 год, он учился на Литературных курсах, из которых вырос впоследствии Литературный институт, выпустил первую книжку рассказов. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не эта роковая страсть жены. Он ушёл на войну, потому что не видел другого выхода из семейного тупика, чтобы как-то разрубить этот гордиев узел, дать свободу Марине.

На фронт его поначалу не берут, и в марте 1915 года он поступает на службу санитаром в Отдел санитарных поездов Всероссийского земского союза.

187-й поезд, куда его определили, курсировал по маршруту Москва — Белосток — Москва. Санитарный поезд, конечно, не фронт, но все равно дело опасное. Возражала ли Марина Ивановна против такого решения мужа? По-видимому, нет. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно.

Над Сергеем «летают аэропланы», рядом взрываются бомбы, одна из них — чуть ли не в пятнадцати шагах. Но в его душе нет и тени каких-то недобрых мыслей по отношению к Марине, которая в это время упивается своим новым чувством. Он понимает, что она не властна в своей страсти, что это своего рода болезнь. Из санитарного поезда просит сестру Елизавету: «…будь поосторожнее с Мариной, она совсем больна сейчас» — и продолжает заботиться о семье.

Из письма Цветаевой :

«Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, он мне родной, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь… Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает».

На следующий день после последнего стихотворения-воспоминания о Парнок Цветаева принесла покаяние мужу — на жизнь вперёд:

Я пришла к тебе чёрной полночью

За последней помощью.

Я — бродяга, родства не помнящий,

Корабль тонущий.

В слободах моих — междуцарствие,

Чернецы коварствуют.

Всяк рядится в одежды царские,

Псари царствуют.

Кто земель моих не оспаривал,

Сторожей не спаивал?

Кто в ночи не варил — варева,

Не жег — зарева?

Самозванцами, псами хищными,

Я до тла расхищена.

У палат твоих, царь истинный,

Стою — нищая!

…А Сергею Эфрону уже мало санитарного поезда. Он рвется на фронт:

«Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером, и был момент, когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо, неловко мне от моего мизерного братства — но на моем пути столько неразрешимых трудностей. Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти».

На фронте

Из воспоминаний Сергея Эфрона:

«Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. … по непередаваемому чувству распада, расползания, умирания, которое охватило нас всех. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнившим душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающегося добровольчества. — Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать, — лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками».

Эфрон участвует в октябрьских боях в Москве, где погиб почти весь его полк и он сам лишь чудом спасся, затем бежит на юг России, вступает в добровольческую армию, участвует в знаменитом драматическом Ледовом походе, в обороне Крыма, получает тяжелое ранение. Его храбрость и авантюризм в хорошем смысле слова вошли в легенду – по поручению командования он нелегально отправляется в занятую большевиками Москву, чтоб вернуться оттуда с деньгами и людьми. Это была его идея, чтоб каждый город имел в добровольческой армии свое соединение – Московский полк, Тульский полк, Нижегородский полк. И ни минуты не сомневался, когда ему предложили приступить к исполнению им же придуманного плана, хотя понимал, что идет почти на верную гибель…

Это ему Цветаева посвятила свою книгу «Лебединый стан», ту самую, которую она читала революционным солдатам и матросам в Москве, надев его мундир юнкера и рискуя получить пулю за дерзость, граничащую с оскорблением… Это его образом навеяны знаменитые строки:

Белая гвардия, путь твой высок:

Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:

Белое тело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:

Белогвардейская рать святая

Белым видением тает, тает…

Старого мира — последний сон:

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

«У Марины был свой персональный лебедь, свой декабрист. Она любила Сергея вдвойне, он был не просто муж, а герой, рыцарь, ангел.

– Где лебеди? – А лебеди ушли.

– А вОроны? – А вОроны – остались.

– Куда ушли? – Куда и журавли.

– Зачем ушли? – Чтоб крылья не достались».

Журавли возвращаются каждый раз, а вот лебеди из тёплых краёв не вернулись. (Маринин лебедь вернулся, но для этого ему пришлось стать вОроном.)» – пишет Валерия Новодворская.

И — она же:

«Этот «белый лебедь» записывается в вОроны, то есть в просоветскую организацию «Союз возвращения на родину». На родину возвращаются по-разному. Некоторые приползают на коленях и лижут руки. И все равно их бьют. Он не только просит советского гражданства, этот Сергей Эфрон. Он еще и становится советским разведчиком, идет на союз с дьяволом, с НКВД. Он решает вернуться в СССР «хоть тушкой, хоть чучелком». Но дьявола не обманешь, он сам отец Лжи. От Сергея потребуют не клятв, а расписки кровью. Чужой кровью».

Всё так. И всё не так!

В эмиграции

Оказавшись в эмиграции, Эфрон переживает духовный кризис. Он пересматривает свой взгляд на белое движение, признает, что наряду с благородством много в нем было и жестокого и мерзкого.

«Добрая воля к смерти» … тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и… «белогвардейщина», контрразведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр., и пр.»

Где же правда? Кем же они были — героями-подвижниками или разбойниками-душегубами?

Все больше и больше к Сергею приходит осознание, что в революции тоже была своя правда. Еще в годы гражданской войны он понял – и с горечью писал об этом в «Записках добровольца» – что белое движение вовсе не было народным и что народ относился к белым в лучшем случае равнодушно, а когда белые, позабыв о своих высоких идеалах, увлеченные стихией братоубийственной войны, где нет и не может быть закона и морали, стали грабить, насиловать, мародерствовать, и вовсе возненавидел их. Эфрон решает, что если уж быть со своей страной и со своим народом, то нужно принять и избранную этими страной и народом идеологию – марксистский коммунизм.

Как почти все «левые» евразийцы, он приходит в «Союз возвращения на Родину».

Фактически это был парижский филиал иностранного отдела ОГПУ. Но именно фактически. Официально же — организация, помогавшая русским эмигрантам вернуться на Родину. А что, собственно, в этом плохого? Ведь никто не афишировал, какую цену требовали за возвращение и что, как правило, ждало возвращенцев в СССР. И Сергей Эфрон, переступая впервые порог этого заведения, мог ни о чем не знать. Теоретически. Как было на самом деле, сказать трудно.

В Париже он возглавляет «Союз за возвращение на Родину», переписывается с советскими гражданами, участвует в мероприятиях советского посольства во Франции, даже вербует добровольцев для войны в Испании на стороне республиканцев. Но работники советского посольства (те, для которых дипломатический статус лишь прикрытие иной деятельности), в ответ на запрос о гражданстве, прозрачно намекают Эфрону, что ему – бывшему белогвардейцу, с оружием в руках боровшемуся против Советской власти, нужно … искупить свою вину перед Советской властью и … стать агентом НКВД во Франции. Для бывшего офицера Эфрона работа в разведке – никакой не позор, это – достойная и важная работа во благо Родины. Уже в конце жизни он с гордостью скажет: «я – не шпион, я – советский разведчик».

«Я – не шпион, я – советский разведчик»

В начале 30-х годов Сергей Яковлевич рвался в Россию. В каждом письме сестре в Москву:

«Откровенно тебе завидую — твоей жизни в русской деревне», «Конечно, мы увидимся. Я не собираюсь кончать свою жизнь в Париже…», «Я думаю, что скоро приеду в Москву. Здесь невмоготу».

В письме к сестре Лиле:

«…в Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что так сильно во мне русское. Как скоро, думаешь, можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности. Я готов ждать еще два года. Боюсь, дальше сил не хватит».

«Моральная возможность» — это надо понимать, что народ «простит» белогвардейцев и он, Сергей Эфрон, сможет ему послужить.

В июне 1931 года он передал через советское полпредство в Париже прошение во ВЦИК о советском паспорте. Вскоре, очевидно для того, чтобы «заслужить прощение», он становится тайным сотрудником ГПУ. Его последняя неудача — несостоявшаяся деятельность в кино и полная невозможность найти какой-нибудь заработок — быть может, оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения эмигранта.

Главы из книги Сергея Эфрона пробиваются в печать. Его статья «О Добровольчестве» появляется в самом престижном журнале русской эмиграции «Современные записки». Она начинается с определения понятия «добровольчество», взятого из стихотворения Цветаевой «Посмертный марш» — «Добровольчество — это добрая воля к смерти».

Эфрон – разведчик – все тот же доброволец, человек чести, верный идеалу, ибо не деньги (положение его самого и его семьи и после вербовки остается отчаянно бедным, хотя и не таким беспросветно нищим, как в конце 1920-х), а желание послужить Отчизне привели его на это путь. И он все так же отчаянно, до безумия храбр. Ему поручают опасные задания – прикрытие похищения генерала Миллера, участие в операции по устранению агента-перебежчика Рейсса (причем, биографы заявляют, что Эфрон по наивности своей сначала не предполагал, что Рейсса собираются убить). Уже в мирное время, в чужой благополучной стране он рискует свободой, а, может, и жизнью так же, как на Родине в гражданскую.

«Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет», – пишет Марина. Цветаевой же, по ее собственным словам, Бог не дал дара слепости. При ее отвращении к политике ее политическая прозорливость удивительна. Как в свое время она не обольстилась Февральской революцией, так в 30-х годах не только не обольщена «достижениями» социализма, но и понимает: коммунизм и фашизм — две стороны одной медали. В то время это понимали только самые выдающиеся умы эпохи:

А Бог с вами!

Будьте овцами!

Ходите стадами, стаями

Без меты, без мысли собственной

Вслед Гитлеру или Сталину

Являйте из тел распластанных

Звезду или свасты крюки.

Высказывал ли кто-нибудь из русских поэтов такие мысли в первой половине 30-х годов? Насколько нам известно — нет.

Существует полупризнание самого Эфрона:

«Меня запутали в грязное дело».

В оправдание Эфрона, замешанного в убийстве Рейсса, скажем: о письме Рейсса к Сталину он мог и не знать. Вполне вероятно, что ему просто сказали: это предатель, который собирается сообщить секретные сведения врагам нашей страны.

Арест

В 1939 году в жизни Эфрона происходит новая катастрофа – провал. Его отзывают в СССР. Вскоре туда прибывают и Марина с Муром (Цветаева не разделяла идеалистических взглядов мужа и не хотела в СССР, но после того, как обнаружилась его «вторая жизнь», в эмиграции ее затравили и лишили средств к существованию).

Вначале всё было хорошо: их поселили на даче в Болшево. Однако вместо заслуженной тихой спокойной жизни, не говоря уже о наградах, которые Родина должна была ему вручить за тяжелую, изнурительную, страшную работу разведчика, Сергей вскоре получает камеру в тюрьме и вздорное обвинение в сотрудничестве с французской разведкой.

Эфрон и тут не теряет присутствия духа и мужества. Его на Лубянке избивают, пытают, не дают спать, есть и пить, запугивают расстрелом и требуют, чтоб он подписал показания, свидетельствующие о том, что его жена – Марина Цветаева вела антисоветскую работу как агент иностранной разведки. Эфрон потрясен случившимся – меньше всего он, бежавший от французской разведки, которая пыталась арестовать его за шпионаж в пользу СССР, ожидал встретить такой прием на Родине, в стране, которую он считал светочем прогресса, идеализировал, защищал от эмигрантских нападок, отправил сюда свою дочь Ариадну (тоже оказавшуюся в тюрьме по надуманному обвинению).

К тому же Эфрон болен, у него постоянные сердечные приступы, о которых врачи регулярно предупреждают следователя Кузьминова – запомним презренное имя этого изверга, спокойно, в кабинетике, в полной безопасности истязавшего больного затравленного человека. Но Эфрон так и не подписал эти показания. После открытия архивов ФСБ исследователям стали доступны протоколы допросов. Везде рукой Эфрона написано: «моя жена – Марина Цветаева никакой антисоветской работы не вела. Она писала стихи и прозу». Или – запись о допросе, но протокола нет. Значит, били, но не подписал и протокол уничтожили…

Сергей Эфрон был обречен. Он слишком много знал о деятельности советской разведки за рубежом. Он нужен был НКВД во Франции, но совсем не нужен был в Советской России. Кроме того, началась война. Дивизии вермахта приближались к Москве, захватывая один город за другим. Нельзя было исключить вероятность, что уже к середине осени немцы возьмут Москву (вспомним, что по плану «Барбаросса» парад победы на Красной площади должен был состояться 7 ноября). Высокие чины из советских спецслужб отчаянно боялись, что Сергей Эфрон может оказаться в руках гестаповцев и что те окажутся удачливее (или многоопытнее) в выбивании показаний. А Эфрон, бывший одним из руководителей резидентуры НКВД во Франции, начиная с 1931 года, расскажет о работе парижской резидентуры.

Конец его был предрешен… Увы, таковы законы реальной политики. Разведки всех стран мира в подобных ситуациях поступали так. Не понимать это мог только безнадежный романтик, вечный доброволец, человек чести, рыцарь, неизвестно как попавший в ХХ век Сергей Эфрон…

На плахе

Ещё в 1929 году, увлекшись кинематографией, он снялся однажды в немом фильме «Мадонна спальных вагонов», где сыграл белогвардейца, оказавшегося в большевистской тюрьме и приговоренного к расстрелу. Два дюжих солдата заходят в камеру. Эфрон пятится в угол, закрывает глаза руками, сопротивляется. Солдаты его бьют и тащат к выходу. Чем не пророчество о том, что произойдет через 12 лет?

На самом деле Эфрон умирал не так, как его герой на киноэкране. Он был измучен непрекращающимися допросами и избиениями. Он перенес инфаркт и постоянно испытывал боли в сердце. На почве тяжелого психического потрясения, усугубленного издевательствами, у Сергея начались галлюцинации: он слышал голоса. Ему всё время чудился голос Марины, ему казалось, что она тоже здесь, в тюрьме.

Он пытался покончить с собой, но палачи и тюремные врачи не дали. Осенью 1941 года расстреливали уже не Сергея Эфрона, а полутруп, который и сам бы умер через пару месяцев. Вероятнее всего, Эфрон даже не понимал, что с ним происходит, и кто он такой, когда за ним пришла расстрельная команда. Жизнь, как всегда, оказалась страшнее и непригляднее кино.

Эфрон любил свою Родину, и когда она называлась Российская империя, и когда она стала называться СССР. Он готов был пострадать и умереть за нее – и пострадал и умер. Он был готов перенести за нее позор и поношения со стороны тех, кого уважал, с кем дружил, с кем рядом жил – и перенёс. Он, сам того не желая, принес ей в жертву и тех, кого любил, больше самого себя – дочь и жену. Свой невыносимо трагический путь он прошел до конца.

Следствие по делу Сергея Эфрона официально было закончено 2 июня 1940 года — в этот день он подписал протокол об окончании следствия. Но фактически допросы продолжались. Через неделю из Эфрона удалось выбить показания, что он был шпионом французской разведки и что его завербовали при вступлении в масонскую ложу. Лучше не будем себе представлять, как удалось получить такие признания. Не всякая психика может выдержать даже описание того, что происходило. Что же говорить о больном физически, а тогда уже и психически Эфроне?

На закрытом судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда подсудимый Андреев-Эфрон сказал:

«Виновным признаю себя частично, также частично подтверждаю свои показания, данные на предварительном следствии. Я признаю себя виновным в том, что был участником контрреволюционной организации «Евразия», но шпионажем я никогда не занимался. Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что, начиная с 1931 года, вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза».

Суд удалился на совещание. (Соблюдали-таки, сволочи, формальности!) После чего был вынесен приговор: «Эфрона-Андреева Сергея Яковлевича подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу». Обжалованию приговор не подлежал. Но был приведен в исполнение только 16 октября 1941 года, когда немцы подходили к Москве.

Сергей Эфрон не дал никаких компрометирующих показаний ни на кого из тех, о ком его допрашивали. Для этого надо было обладать таким мужеством, для которого нет в языке подходящих слов, перед которым можно только преклонить колени.

«Такие в роковые времена…»

Сбылось.

Свидетельство о публикации №124102808381