Тропки детства

Татьяна Немшанова

Я, казалось, забыла о том,

Где стоит старый дом.

- За каким он углом?

- За каким бугорком?

Тихо ноги бредут,

Тихо мысли ведут,

Все, надеюсь, уйдут

Боли детства, тревоги.

Шаг за шагом туда,

Где минули года,

Где босые ступни

Травы луга не помнят.

Сердце трепетно ждёт,

Что вот-вот из ворот,

Кто-то близкий придёт,

И в избу позовёт.

Покосился амбар,

Ворота повело,

Синева рам окна

Облетела в быльё.

Погрустнели глаза,

Смотрит дом в никуда.

Утонули в снега,

Тропки детства сюда.

Не пройти по двору,

Не открыть тишину,

Не подняться на печь,

Не на лавку прилечь.

Дом заброшен - поник,

Как иссякший родник,

Покосил потолок,

Обломался шесток.

Не запахнет жильём,

Не накроют на стол,

Не поднимут стакан,

Ни частушку споют.

Звук гармони пьяной,

Заглушён пустотой.

И никто из родни

Не вернётся сюда.

И теперь навсегда,

Ухожу с родника.

Стихотворение написано в лесу, в тайге Крайнего Севера Западной Сибири 14 ноября 2015 года, при свете лампы - керосинки, когда за окном охотничьего зимовья подвывала и мела осенняя югорская метель, и облака подпирали древние кедры, уютно потрескивала печь - буржуйка. Неожиданно поступила тоска о прошлом, о солнечном Южном Урале, о старом бабушкином доме, где прошло детство, о бабушке, о родителях, которых давно нет.

Бабушка была неразговорчивой со мной, а люди, вспоминали, что необычно говорлива, - совсем, как я. Лишь встретившись с соседкой спустя полвека, узнала от неё и от разных родственников, которые помнили мою бабу Анну спустя полвека, узнала, что голосом похожа именно на неё. Сколько помню, бабушка постоянно крутилась на крохотной кухонке, заваленной всяческими бытовыми предметами. Тут стояли вёдра с пойлом, кастрюли с кашами для свинюшек, овечек, кур, телят. Старинные шкафы с невзрачной посудой. И – вечный деловой беспорядок. … Печь, сковороды, чугунки, вилы всяческие, веники и прочая утварь, название которой мне не ведомо. Когда в субботу или воскресенье мы всей семьёй приходили мыться в бане, то непременно стряпались пельмени. «ПельмЯне» – так на уральский казачий говор называла их баба Анна.

Днём она непрерывно трудилась, - бесконечно бегала с вёдрами, с пойлом для коровы, овец, телят, кур, цыплят, гусят, поросят… - еды для детей и внуков, соседок. Среди соседок были и ровесники моих родителей – сироты, в 1941 году эвакуированные с Москвы. Они называли мою бабушку мамой, считая её за свою мать. Предисторию этих отношений не знаю, как поняла, бабушка при огромной своей семье помогла сиротам выжить, даря и тепло женское, материнское, и подкармливая со своего скудного стола. Мне в детстве хотелось, чтоб баба Анна как-то меня приметила, однако такое случалось редко, - слишком всегда занята хлопотами, да нас слишком много! – не счесть! Ни разу не видела, как она спит. И, где спит, даже не знала. Семья – огромная! Огромное хозяйство! А дед умер в сорок пять лет, оставив её с восьмью детьми. Младшим… - годик, два, остальные… – школьники, только моя мама и её старший брат дядя Вася, тётя Рая – взрослые, с семьями и со своими уже детьми.

Помню: часто в избе, посреди горницы, стоял огромный ткацкий станок, тётушки – молодые, ещё школьницы, ткали половики. Под потолком на шесте висел белоснежный свитер, связанный бабушкой сыну – дяде Лёше, из овечьей шерсти. Овец постоянно держали в подворье. Постоянно на деревянной самодельной скамейке стояла старая прялка. Пряли все дочери! Бабушка, как рассказывали, умела выделывать шкуры – телячьи, овчины и шила на заказ, и своим детям, внукам, полушубки. Ночами стегала одеяла на продажу – за гроши! И в приданое детям.

- Когда успевала?!.. - для меня до сих пор остаётся загадкой. Получается, что вязала, шила ночами, когда все спали. А спала, вероятно, - где получалось прикорнуть…Помнится, за печкой, на скрипучей кровати, ещё и спала какая-то очень старенькая, совсем немощная бабушка – до сих пор не знаю, кто такая?.. У бабы Анна постоянно в доме суетилась куча людей всех возрастов – от младенцев, спящих в подвешенных к потолку люльках, до старушек, не появляющихся на люди, а вот дедов не было никогда! Те погибли в гражданскую, Первую и Вторую Мировую, в Финскую…

Спустя полвека, наконец-то, приехала с далёкого севера на родину. Ноги сами, помня, привели в знакомый проулок, нашли дом, где кипела жизнь в моё детство: стряпались в русской печи пироги с калиной, груздями, картошкой, капустой; гоготали гуси, блеяли овечки, бегали тётушки, дядюшки, несчётные родственники, соседушки и мы - дети. Сейчас дом – пятистенок, пустовал, стоял, занесённый снегом. В нём давно никто не жил, - в нём жила только память…

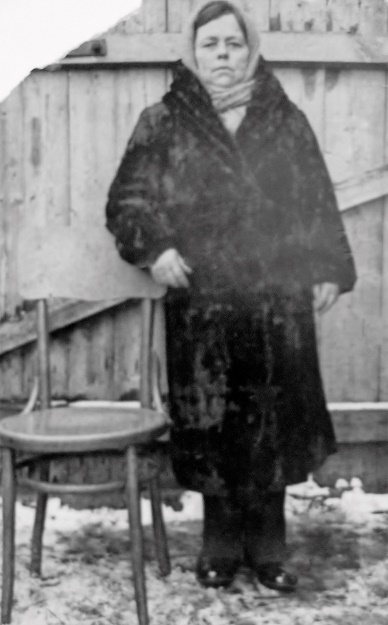

На фотоснимках: Южный Урал. Бабушкин дом, бабушка Малькова Анна, в девичестве Пильнова, тётушки, дядюшки, внуки, сёстры бабушки, прабабушка.

Фотоснимки из семейного архива. Самый старый фотоснимок хранился в бабушкином доме, в шкафу, спрятанным, примерно 1914-ого года, когда брат моей прабабушки с двумя Георгиями на груди вернулся по ранению с Западного фронта. Фото, где бабушка стоит одна у ворот – 1953 года, бабушка овдовела. Остальные чёрно-белые фотоснимки – 1955 – 1962 годов и фото старого дома – март 2015 года.

Ключевые слова: Южный Урал, бабушкин дом, бабушка, война, подворье, внуки, дети, баба Анна, казачество, огромная семья, овцы, коровы, гуси, шесток, печь, пельмяне, печь, пойло, кухонка, старушка, детство, память, эвакуированные, пятистенок, амбар, ворота.

Анонс: Воспоминания о бабушкином доме. Женская доля.

Тропки детства

Свидетельство о публикации №124102706056