Горький привкус несчастья творчества Мандельштама

В глубоком обмороке вод,

И дорог мне свободный выбор

Моих страданий и забот.

О. Мандельштам

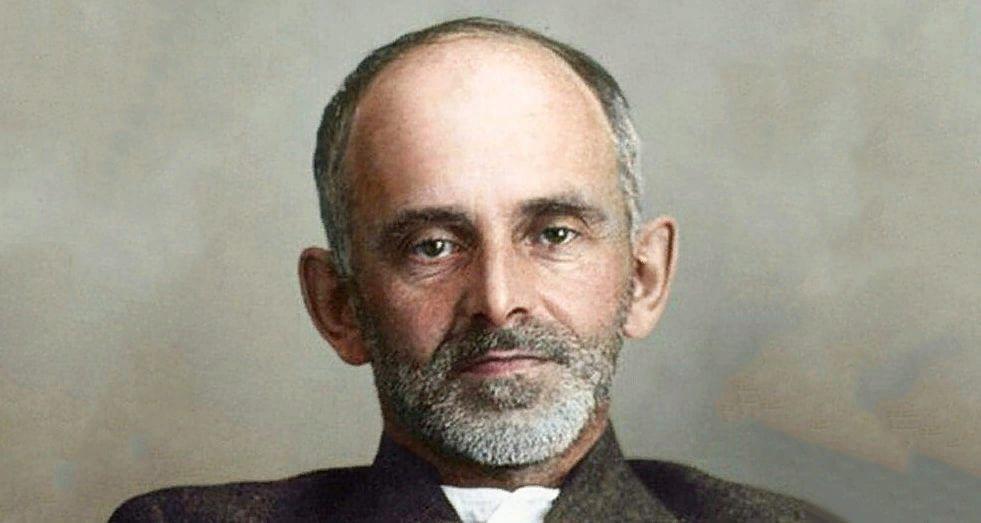

Годы жизни Осипа Мандельштама - одного из крупнейших русских поэтов XX века -. пришлись на тяжелые, переломные для России времена гибели Российской империи и появления на свет нового советского государства. Осип Мандельштам оставил после себя более ста стихотворений и множество произведений в прозе. Поэт любил отечественную историю, родной русский язык и был мастером слова. Подобно своим великим учителям, он был отличным знатоком и преемником лучших традиций мировой литературы. Анна Ахматова называла его первым поэтом, скупой на похвалы Виктор Шкловский — гением, а Владимир Набоков — «светоносным».

У Мандельштама была труднейшая жизнь, полная испытаний, забвения и горечи. Сталинские репрессии, жесткая цензура – всё это сковывало, не давало проявить себя. Он был уничтожен на поэтическом взлёте. Долгое время личность поэта и его произведения были в России под строжайшим запретом. Мало кто знает, что за рубежом именно Мандельштам, а не Пушкин считается одним из самых известных и переводимых русских поэтов. Ему посвящают критические работы, его произведения проходят по школьной программе.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет. (1931 г.)

Родился Осип Эмильевич Мандельштам 2 (14) января 1891 года в Варшаве в еврейской семье. Отец, Эмиль Вениаминович, уроженец местечка Жагоры Виленской губернии, был мастером перчаточного дела, состоял в купцах первой гильдии. Осип запомнил молчаливую фигуру отца и его почерневшие от работы ладони. Мать,Флора Овсеевна Вербловская родом из Вильны была музыкантом. Немецко-еврейская фамилия «Мандельштам» переводится с идиш как «ствол миндаля» и заставляет вспомнить о процветшем миндальном жезле первосвященника Аарона и о видении пророка Иеремии: «Я сказал: вижу жезл миндального дерева» . О происхождении своей фамилии сам поэт никогда не забывал и обыгрывал его в стихах:

Как царский посох в скинии пророков,

У нас цвела торжественная боль.

«Есть ценностей незыблемая скала...», 1914,

Семья с 1897 года жила в Петербурге. В повести Мандельштама «Шум времени» запечатлены тяжелые признания с жалобами на тяжелое детство с частой сменой квартир , неумелое воспитание: его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он тревожно волновался, когда его секла гувернантка». Слова «семья» и «дом» были лишены для ребенка Мандельштама того сладкого привкуса, которым они обладали, скажем, для Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

В детстве, по настоянию матери, Мандельштам учился музыке. Навсегда запечатлелись в памяти ритмы шопеновских мазурок и солнечные мелодии Моцарта, богатство обертонов Шуберта и бетховенских сонат, торжественная органная музыка Баха. В его поэзии все опутано «ветвями, корнями и смычками». Об этом та писала Анна Ахматова в «Листках из дневника»: «... каждая жилка в нём слушала и слышала какую-то божественную музыку».

В своей статье «Утро акмеизма» Мандельштам писал: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов». Скорый разрыв с символизмом и переход к акмеистам слышался в призыве — «…и слово в музыку вернись» («Silentium», 1910).

Она еще не родилась,

Она и музыка и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день,

И пены бледная сирень

В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,

И слово в музыку вернись,

И сердце сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

Осип Мандельштам получил образование в Тенишевском училище. В августе 1907 года подал прошение о приёме вольнослушателем на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, но, забрав документы из канцелярии, в октябре уехал в Париж. В 1908—1910 годы учился в Сорбонне и в Гейдельбергском университете. Познакомился с Николаем Гумилёвым, увлёкся французской поэзией Франсуа Вийона, Бодлера и Верлена. О дружбе Мандельштама с Гумилевым хорошо написал в своих воспоминаниях Георгий Иванов: «В дореволюционный период сильнее всего на него влиял Гумилев. Их отношения в творческом плане (в повседневном плане их связывала ничем не омраченная дружба) были настоящая любовь-ненависть. “Я борюсь с ним, как Иаков с Богом”, - говорил Мандельштам».

В промежутках между зарубежными поездками бывал в Петербурге, где посещал лекции по стихосложению у Вячеслава Иванова. К 1911 году семья начала разоряться, и обучение в Европе стало невозможным. 11 сентября 1911 года был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, где обучался с перерывами до 1917 года. Учился безалаберно, курс не окончил. Здесь же, в Петербурге, пишутся стихи, в которых неудачные университетские хлопоты преобразуются в сюжет о взаимоотношениях юного поэта с самой жизнью. Наряду с мотивами обиды на нее в стихах неожиданно звучат ноты восхищения жизнью.

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять,

Все большое далеко развеять,

Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,

Ничего от нее не приемлю,

Но люблю мою бедную землю

Оттого, что иной не видал.

«Только детские книги читать...», 1908

С ноября 1911 года регулярно участвовал в собраниях Цеха поэтов.. В 1912 году познакомился с А. Блоком. Мандельштам регулярно читал стихи в «Бродячей собаке», познакомился с футуризмом, сблизился с Бенедиктом Лившицем. Поэтические поиски этого периода отразила дебютная книга стихов «Камень», которая вышла в 1913 году и затем трижды переиздавалась. Слово «камень» много раз встречается в мандельштамовской книге. Ключ к пониманию смысла ее заглавия содержится во второй строфе четырнадцатого стихотворения:

Кружевом, камень, будь

И паутиной стань:

Неба пустую грудь

Тонкой иглою рань!

Эта строфа перекликается с одним из фрагментов романа Пруста «По направлению к Свану» («...колокольня... вонзала острый свой шпиль в голубое небо.») и восходит к строке «На иглы башни кружевной» из стихотворения Сергея Городецкого «Я онемел и не дерзаю...» Она составила строительную функцию мандельштамовского «камня» и его «кружевную», «узорную» основу. Отточенные узоры образов запечатлены в его отточенных стихах.

На бледно-голубой эмали,

Какая мыслима в апреле,

Берёзы ветви поднимали

И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,

Застыла тоненькая сетка,

Как на фарфоровой тарелке

Рисунок, вычерченный метко,—

Когда его художник милый

Выводит на стеклянной тверди,

В сознании минутной силы,

В забвении печальной смерти.(1909).

Примерно в эту же пору Мандельштам завязал знакомство с Федором Сологубом, который на первых порах отнесся к начинающему поэту весьма приветливо. А вот с четой Мережковских у Мандельштама заладилось, но не очень. «К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что - не стоит, потому что ни из кого не выходит толку». Другое же знакомство положило начало дружбе, пронесенной через всю жизнь. 14 марта, 1911 года на «башне» у Вячеслава Иванова, Мандельштам был представлен жене Гумилева, молодой поэтессе Анне Андреевне Ахматовой. «Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с пылающими глазами и с ресницами в полщеки, - писала Ахматова. В стихах Мандельштама, как и у Ахматовой, заметен налет акмеизма с его осязаемой предметностью и четкой выверенностью композиции:

Невыразимая печаль

Открыла два огромных глаза,

Цветочная проснулась ваза

И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена

Истомой — сладкое лекарство!

Такое маленькое царство

Так много поглотило сна.

Немного красного вина,

Немного солнечного мая —

И, тоненький бисквит ломая,

Тончайших пальцев белизна.

<1909>

Дружбу с Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым поэт считал одной из главных удач своей жизни. Позднее в 1915 году поэт познакомился с Анастасией и Мариной Цветаевыми, сближение с Мариной произошло в 1916 году. Но роман закончился разрывом и позже поэт отзывался о ней отрицательно.

Вот так случилось, что творчество Мандельштама было окрашено влиянием выдающихся личностей.

В Крыму, в Коктебеле в 1915 году написано одно из его лучших стихов, сопоставимым с пространством гомеровского эпоса, с которой он вступает в диалог. «Кого же слушать мне?» Выбор сделан в пользу жизни: Гомер умолкает для поэта, слух его переключается на шум моря, и тут море вообще, объединяющее поэта с греками, превращается в Черное море, воспетое Пушкиным. (Данте и Пушкин -, два любимым поэта Мандельштама). Сразу вспоминаем «Любовь, что движет солнце и светила» (финальный стих «Божественной комедии»), «Лишь море Черное шумит…» (финал «Путешествия Онегина»).

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, –

На головах царей божественная пена, –

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,

Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Наступает новая эпоха грядущий революции. В стихотворении «Сумерки свободы» – отразился опыт переживания первого года революции. Слово «сумерки» содержит в себе двусмысленность: это и вечерние сумерки перед надвигающимся мраком, и предрассветные сумерки перед восходом нового солнца. Старая свобода погибает, восходящим солнцем оказывается «народ» – важное слово в поэтическом словаре Мандельштама. «Грузный лес тенёт» – сеть, невод, возможно, за этим стоит евангельская тема «ловли человеков», обращения людей в новую веру. От строфы к строфе развивается тема преодоления, тема совместных усилий, объединяющих поэта с «братьями», с «народом», с «народным вождем».

Сумерки свободы

Прославим, братья, сумерки свободы,

Великий сумеречный год!

В кипящие ночные воды

Опущен грузный лес тенёт.

Восходишь ты в глухие годы –

О, солнце, судия, народ!

Прославим роковое бремя,

Которое в слезах народный вождь берет.

Прославим власти сумрачное бремя,

Ее невыносимый гнет.

В ком сердце есть – тот должен слышать, время,

Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые

Связали ласточек – и вот

Не видно солнца; вся стихия

Щебечет, движется, живет;

Сквозь сети – сумерки густые –

Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.

Как плугом, океан деля,

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля. (1918)

«Нет, никогда, ничей я не был современник…» , -пишет поэт на стыке веков в попытках угнаться за Пастернаком и быть таким же «современным». В последующих строфах развивается тема отношений поэта с выпавшей ему эпохой как отношений кровного родства, сыновства трагического и нежного. Третья строфа – самоидентификация «стареющего сына» с умирающим веком русских революций от смерти Александра I и зарождения декабризма и до смерти Ленина. Здесь отразились непосредственные впечатления от похорон Ленина, на которых Мандельштам присутствовал и которые произвели на него неизгладимое впечатление.

Нет, никогда, ничей я не был современник,

Мне не с руки почет такой.

О, как противен мне какой-то соименник –

То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина

И глиняный прекрасный рот,

Но к млеющей руке стареющего сына

Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки –

Два сонных яблока больших,

И мне гремучие рассказывали реки

Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела

Складная легкая постель,

И странно вытянулось глиняное тело –

Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового –

Какая легкая кровать!

Ну что же, если нам не выковать другого,

Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке

Век умирает, а потом –

Два сонных яблока на роговой облатке

Сияют перистым огнем.(1924)

Менее известны, но не менее значимы «Стихи о неизвестном солдате» – умирание вместе с миллионами безымянных и неизвестных солдат Первой мировой войны и других войн. Стихи напитаны предощущением новой войны, в которой сам поэт готов участвовать и погибнуть. Стихи содержат такие строки:

Будут люди холодные, хилые

Убивать, холодать, голодать

И в своей знаменитой могиле

Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,

Разучившаяся летать,

Как мне с этой воздушной могилой

Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила

Я отдам тебе строгий отчет,

Как сутулого учит могила

И воздушная яма влечет.

После Октябрьской революции Мандельштам работал в газетах, в Наркомпросе, ездил по стране, публиковался в газетах, выступал со стихами, обрёл успех. Стихи времени Первой мировой войны и Октябрьской революции (1916—1920) составили вторую книгу «Tristia» («Скорбные элегии», заглавие восходит к Овидию), вышедшую в 1922 году в Берлине. В 1923 году вышла «Вторая книга» и с общим посвящением «Н. Х.» — жене. В 1922 году в Харькове вышла отдельной брошюрой статья «О природе слова». Мандельштам пишет стихи, которые современны вне времени и пространства, в которых проникновенно звучат слова о любви к Родине. Стихи продолжают традиции русской классики, но в них явственно обозначен ни с кем не сравнимый, его неповторимый «мандельштамовский» стиль:

Я не знаю, с каких пор

Эта песенка началась,-

Не по ней ли шуршит вор,

Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем

Ещё раз поговорить,

Прошуршать спичкой, плечом

Растолкать ночь, разбудить;

Раскидать за столом стог,

Шапку воздуха, что томит;

Распороть, разорвать мешок,

В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,

Этих сухоньких трав звон,

Уворованная нашлась

Через век, сеновал, сон.

<1922>

С мая 1925 по октябрь 1930 года наступила пауза в поэтическом творчестве. В это время Мандельштам писал прозу; к созданному в 1923 году «Шуму времени» (в названии обыгрывается блоковская метафора «музыка времени») прибавилась варьирующая гоголевские мотивы повесть «Египетская марка». В 1928 году напечатан последний прижизненный поэтический сборник «Стихотворения», а также книга его избранных статей «О поэзии» .В 1930 году закончил работу над «Четвёртой прозой».

Еще в 1919 году поэт в Киеве познакомился с будущей женой, Надеждой Яковлевной Хазиной, которую одну свято любил всю жизнь и которой мы обязаны вершинам любовной лирики:

Пусть говорят: любовь крылата,—

Смерть окрыленнее стократ.

Еще душа борьбой объята,

А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка,

И ветра в шепоте твоем,

И, как слепые, ночью долгой

Мы смесь бессолнечную пьем.

В Гражданскую войну поэт скитался с женой по России, Украине, Грузии; был арестован белогвардейцами в Крыму. Имел возможность бежать с белыми в Турцию из Крыма, но, подобно Волошину, предпочёл остаться в Советской России. Жена была самой верной спутницей поэта, и безмолвно терпела все лишения, разделив с ним все тяготы судьбы.

Твоим узким плечам под бичами краснеть,

Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,

Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,

По стеклу босиком да кровавым песком…

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,

Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

История, как известно, не знает сослагательного наклонения и только черно — белых красок в оценке событий. Трагедию Мандельштама нельзя понять вне контекста со временем и литературной жизни той поры. Сложным было время, сложными были взаимоотношения поэта со Сталиным и с собратьями по перу. Личность Сталина неоднозначна. Нельзя недооценивать его роль в истории России, прошедшей путь от сохи до космических ракет и в разгроме гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. Привычно сваливают критики на Сталина ответственность за все репрессии, но у всех событии есть свои герои, о чем следует напомнить и в этой статье о времени великих строек и достижении и о времени великих трагедий и потрясений, в том числе и в культурной жизни страны.

В это время количество писателей в Союзе неуклонно возрастало из года в год. Только в Москве проживало 5004 человека. Для сравнения, в Ленинграде было всего 7 человек. Издеваясь над собратьями-литераторами, Михаил Булгаков описал литературную жизнь в черновиках романа“Мастер и Маргарита” . Он писал о тех, кто получили квартиры в Доме Герцена, окрестив этот дом “Шалашом Грибоедова”, т.. к. в нем увлекались гала-концертами, балами и собиралась здесь публика тоже ресторанная, часто с литературой ничего общего не имеющая, приходящая просто побалаганничать, посмотреть на того или иного “известного писателя”, пофлиртовать с девицами и прочее... Резким контрастом с этой литературной мишурой и суетой звучат стихи Мандельштама, где он пишет о своей внутренней свободе:

О, как мы любим лицемерить

И забываем без труда

То, что мы в детстве ближе к смерти,

Чем в наши зрелые года.

Ещё обиду тянет с блюдца

Невыспавшееся дитя,

А мне уж не на кого дуться

И я один на всех путях.

Но не хочу уснуть, как рыба,

В глубоком обмороке вод,

И дорог мне свободный выбор

Моих страданий и забот.

<февраль 1932>

В апреле 1932 года вышло в свет постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», призванное объединить разрозненные писательские группы в монолитную структуру и аналогичным образом создать единые творческие союзы по направлениям (композиторов, художников и др.).

Эту роль сыграл Первый всесоюзный съезд советских писателей — всесоюзное собрание литераторов, которое прошло в Москве в августе 1934 года. С докладами выступали Максим Горький, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Николай Бухарин, Юрий Олеша, Илья Эренбург, Алексей Толстой и другие. Участники съезда, среди которых были Александр Шевцов, Владимир Ставский, Маргарита Алигер, Александр Безыменский, Александр Исбах, Сергей Васильев, Григорий Бровман, Евгений Долматовский, Сергей Михалков, Александр Коваленков, Илья Френкель, Василий Сидоров и другие приняли устав Союза писателей СССР. Основным методом советской литературы был признан социалистический реализм.

Самый большой резонанс вызвал 24-страничный доклад Николая Бухарина. Его выступление, в котором цитировались стихи Бальмонта и Гумилёва, а Пастернак был назван первым из советских поэтов, стало поводом для полемики, в которой участвовали Александр Безыменский и Демьян Бедный. Съезд писателей сыграл положительную роль в объединении литературных сил, в избавлении творчества от мелкотемья, но вместе с тем усилил влияние тоталитарного режима на искусство, приглушив свободу слова и творческого самовыражения писателей и поэтов.

Под наковальню диктатуры пролетариата попали в течение нескольких лет 220 участников съезда и подверглись репрессиям. В те дни усиленно шельмовали троцкистов, газеты пестрели сообщениями о судах над “вредителями” и “врагами народа”. Было заметно все усиливавшееся поклонение Сталину. Поэт переживал арест ближайшего друга — Бориса Кузина. Мандельштам хотел обрести среди современников своего читателя, «из акмеистической лавки древностей вырваться “на передовую линию огня” — произнести самое актуальное слово, сказать в стихах то, о чем все думают, но не смеют заявить вслух».

В ноябре 1933 он написал небольшое стихотворение:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца -

Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет,

Лишь один он бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ -

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, - то малина,

И широкая грудь осетина.

Мандельштам не делает из него тайны, не передает его «шепотком» близким и проверенным людям (как поступила Ахматова с «Реквиемом»), а сознательно выносит в общественное пространство — чтение двум десяткам слушателей в сталинское время равносильно публичному выступлению. Мандельштам несколько раз читал свое стихотворение друзьям и знакомым. Как писала Надежда Мандельштам, Илья Эренбург не признавал стихов о Сталине. "Еще резче выразился Б. Л. Пастернак: "То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому".

Мандельштам и сам понимал, что это самоубийство. В ночь с 13 на 14 мая 1934 года его арестовали по доносу неизвестного сексота из литературных кругов. «Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашёл „Волка“ и показал О. Э. Он молча кивнул», — вспоминала Анна Ахматова.

В начале июня 1934 года Бухарин пишет Сталину: письмо с ходатайством за Мандельштама, где называет его первоклассным поэтом. Как известно, Бухарин был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в марте 1938 года — за несколько месяцев до гибели Осипа Мандельштама.

13 июня 1934 года состоялся телефонный разговор Сталина с Борисом Пастернаком. Сталин сам позвонил Пастернаку. По всей видимости, ему надо было узнать у Пастернака, представляет ли что-то важное для России Мандельштам. Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или “ко мне” и не хлопотал о Мандельштаме. “Если бы я был поэтом и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь…” Ответ Пастернака: “Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали…”Сталин прервал его вопросом: “Но ведь он же мастер, мастер?” Пастернак ответил: “Да дело не в этом…” — “А в чем же?” — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. “О чем?” — “О жизни и смерти”, — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но Сталин к телефону больше не подошел.

Тем не менее, вполне возможно, что этот разговор повлиял на судьбу Мандельштама, он не был расстрелян, но этапирован под конвоем в лагерь на Урал., о чем пиет в стихотворении "День о пяти головах". Это, как известно, метафора из старинной уральской сказки

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток

Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.

Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон,- слитен, чуток,

А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,

Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —

Расширеньем аорты могущества в белых ночах — нет, в ножах —

Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.

Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!

Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,

Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —

Молодые любители белозубых стишков.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам

Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой…

За бревенчатым тылом, на ленте простынной

Утонуть и вскочить на коня своего!

Сначала Осипа Эмильевича с женой Надеждой Яковлевной, выслали в Чердынь, городок в Пермском крае. Поэт ужасно переживал, ибо проживание в крошечном уральском поселении без права выезда было равносильно тюрьме. Ещё по дороге туда он терял рассудок, страдал галлюцинациями, приступами паники. За Мандельштама похлопотали Анна Ахматова и Борис Пастернак, после чего поэту разрешили самому выбрать место ссылки. Поэт выбрал Воронеж, который тогда был местом ссылки интеллигенции, туда уже уехали несколько человек, с которыми Мандельштам общался. Поначалу Осипу Эмильевичу в Воронеже оказали тёплый приём. Он устроился заведующим литературной частью в Большой советский театр (ныне — театр драмы им. Кольцова), делал радиопрограммы, в журнале «Подъём» было опубликовано несколько его рецензий. Но в 1936 году всё изменилось — гонения на поэта возобновились. И Мандельштамы оказались практически в полной изоляции. «Заработки прекратились, а знакомые отворачивались или глядели не узнавая», — в отчаянии рассказывал Осип Эмильевич единичным знакомым, которые осмеливались с ними общаться. Поэту не хватало средств к существованию, а ещё больше — общения. Однажды он позвонил сотруднику НКВД и начал ему читать стихи. Тот удивился, а Мандельштам объяснил: «Мне больше некому их читать!»

Мой щегол, я голову закину —

Поглядим на мир вдвоем:

Зимний день, колючий, как мякина,

Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,

Ниже клюва в краску влит,

Сознаешь ли — до чего щегол ты,

До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье —

Черн и красен, желт и бел!

В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —

Не посмотрит — улетел!

Известен пронзительный стихотворный цикл «Воронежские тетради» , ибо Надежда Яковлевна записывала стихи мужа в обычные школьные тетрадки. На Воронеж приходится примерно четверть всех его стихотворений -около ста. «Воронежские тетради» остались у друга семьи Мандельштамов, преподавательницы литературы Натальи Штемпель — она одна из немногих не боялась дружить с опальными супругами всё время их воронежской ссылки. Именно Наталья спасла сборник из пылающего Воронежа в 1942 году.

Литературный образ Воронежа появляется в «Тетрадях» со стихов, датированных 1935 годом. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж», «На доске малиновой, червонной», «Я должен жить», «Куда мне деться в этом январе?», «Это какая улица?». В этих произведениях поэт создал своеобразные поэтические портреты города, картины отдельных, порой и сегодня угадываемых его уголков. Одно из лучших произведений «Эта область в темноводье…» было написано Мандельштамом после поездки в Воробьевский район на открытие театра. Упоминающаяся в стихотворении карта Воронежской области, похожая своими очертаниями на Африку, висела на переговорном пункте. Она была сделана из фанеры, и населенные пункты на ней были обозначены лунками с лампочками:

Я люблю ее рисунок –

Он на Африку похож.

Дайте свет – прозрачных лунок

На фанере не сочтешь..

Написанные в Воронеже стихотворения относятся к числу лучших лирических произведений поэта. Неслучайно, Анна Ахматова, приезжавшая к Осипу Эмильевичу в феврале 1936 года, отмечала: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен». Ахматова писала о том, если бы читатель знал, из какого мусора рождаются стихи. Мандельштам раскрывает тайну. Как это происходит с помощью «чистилища души»:

Я скажу это начерно, шепотом,

Потому, что еще не пора:

Достигается потом и опытом

Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища

Забываем мы часто о том,

Что счастливое небохранилище —

Раздвижной и прижизненный дом.

Не могу не помянуть о следующем стихотворении. В ссылке Мандельштам написал еще одно стихотворение - оду товарищу Сталину.

...Он свесился с трибуны, как с горы,

В бугры голов. Должник сильнее иска,

Могучие глаза решительно добры,

Густая бровь кому-то светит близко,

И я хотел бы стрелкой указать

На твердость рта — отца речей упрямых,

Лепное, сложное, крутое веко — знать,

Работает из миллиона рамок.

Весь — откровенность, весь — признанья медь,

И зоркий слух, не терпящий сурдинки,

На всех готовых жить и умереть

Бегут, играя, хмурые морщинки...

Стихотворение очень длинное и натянутое. Надежда Яковлевна рассказывает в своих мемуарах, что стихи поэт обычно создавал "в уме", бормоча себе под нос, а эти писал за столом, долго и мучительно. Но "Ода" не спасла поэта от следующего ареста.

16 мая 1937 года Мандельштамам разрешают уехать и поселиться в Подмосковье. А через год поэта арестовывают. Ему дали пять лет лагерей и повезли на Дальний Восток. По дороге к месту отбывания наказания оставили в пересыльном лагере во Владивостоке — Осип Эмильевич был совсем плох. Мандельштам пережил страшные годы тюремных испытании, о которых подробно писать нет нужды. Гораздо больше говорят строки: «Я — тень. Меня нет. У меня есть одно только право — умереть». Его обвинили в том, что он вёл антисоветскую агитацию, то есть в преступлениях, предусмотренных по ст. 58-10 УК РСФСР. В последнем письме жене он с горечью пишет: «Истощён до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте всё-таки. Очень мёрзну без вещей. Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя».

27 декабря 1938 года 47-летний поэт скончался в пересыльном лагере. Причина смерти — паралич сердца и артериосклероз. Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало непогребённым. Затем весь «зимний штабель» был захоронен в братской могиле.умер в пересыльном лагере, Он был похоронен в братской могиле, точное местонахождение которой до сих пор неизвестно. Свидетельство о смерти О. Э. Мандельштама было вручено его брату Александру в июне 1940 года ЗАГСом Бауманского района Москвы, а в 1956 году Мандельштам был реабилитирован посмертно: «за отсутствием состава преступления».

Поэтов путь совсем не долог. Убиты на дуэли Пушкин и Лермонтов, застрелился Маяковский, умерли в зените славы Есенин и Блок. Мандельштам мог бы стать величайшим поэтом ХХ века. Мог бы, но история не знает сослагательного наклонения .

Не знаю, вспоминал ли Мандельштама Иосиф Бродский, когда писал «На Васильевский остров я приду умирать», но оба стиха проникнуты таким щемящим чувством любви к Родине, таким светом человеческого духа !

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,

До прожилок, до детских припухлых желёз.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денёк,

Где к зловещему дёгтю подмешан желток.

Петербург! Я ещё не хочу умирать!

У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня ещё есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице чёрной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Свидетельство о публикации №124100500968

С глубоким уважением и пожеланиями загадочной листопадной Осени,

Антон Валуев 27.10.2024 10:52 • Заявить о нарушении

Нинон Пручкина 01.11.2024 22:42 Заявить о нарушении