Пристань Спасителя Нерукотворенного

После смерти Петра в царствование Елизаветы Петровны многие посещали домик императора не в рамках экскурсионных программ, а движимые надеждой помолиться пред чудотворною иконою, которая в описи предметов домика, составленной в 1765 году, занимает первое место: «Деревянный дворец, круг онаго каменная галлерея, в нем покоев четыре, внутри образ Спаса Нерукотвореннаго, писанъ на холсте, въ деревянной золоченной рамке».

Самой священнейшей ценностью в домике Петра был Чудотворный Нерукотворенный образ Спасителя, тот самый образ, пред которым Петр в молитве поверял Господу свои царские думы и заботы о переустройстве России, перед которым преклонял колена при основании Петербурга, испрашивая благословение Божие на закладку новой столицы, тот самый, который был с Петром во всех его походах и во время Полтавской битвы, тот самый, с которым он не расставался и на смертном одре во время болезни, и который, по завещанию, находился при погребении его. Эта святыня, первоначально размещалась в столовой Петра, обращенной после его кончины в часовню.

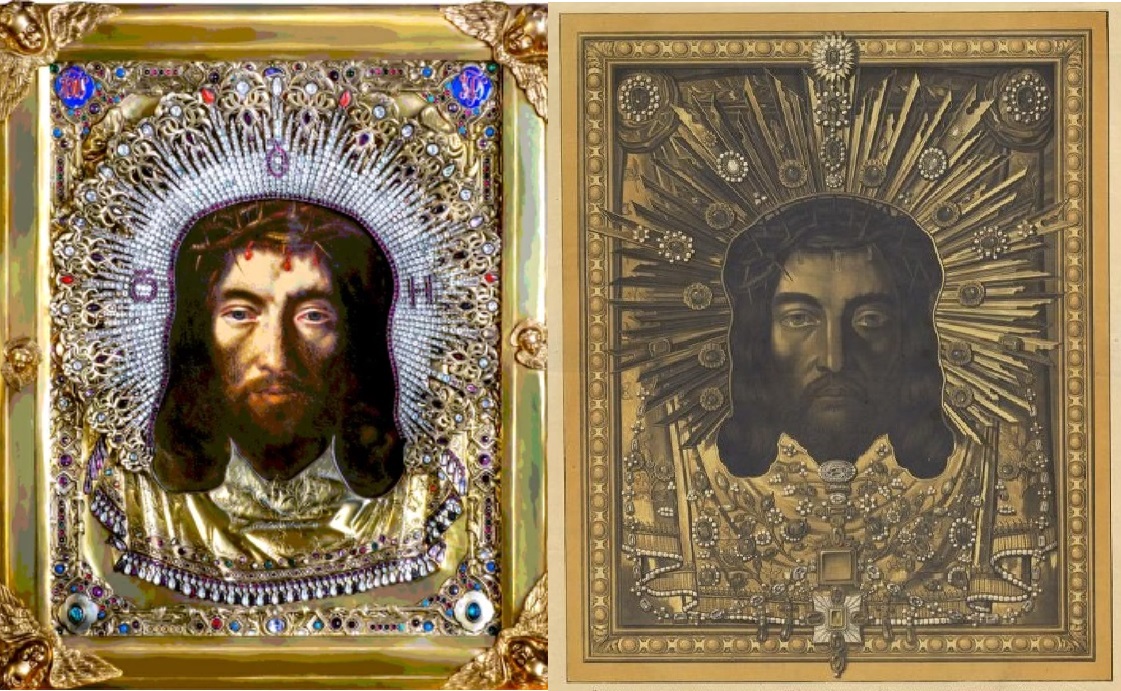

Этот древний образ имеет необыкновенный вид: лик Спасителя кажется строгим, но когда пристально всмотришься в него, то в глазах видны необыкновенное смирение и кротость, глубина страданий и божественное величие. Взор Христа устремлен в бесконечную даль, в тоже время ощущаешь, как этот взор проникает в каждую душу.

Когда и от кого Петр Великий получил Нерукотворенный образ Спаса, за неимением исторических документов, достоверно неизвестно. По западной манере письма предполагают, что образ мог быть поднесен царю в дар во время одного из его заграничных путешествий. Но это мнение уже потому неосновательно, что в Росписи царского Приказа об отправлении вещей в Новгородский поход против шведов, сказано: «взять фельдмаршалку Головину с верху Чудотворный Нерукотворенный образ Спасителев», но ничего не говорится в этом Приказе о его внешних приметах образа и даже о том, откуда именно его взять: из царской ли образной, или из церкви. Видимо, в Росписи речь идет об образе, хорошо известном всем и уже имевшем определенную историю.

Есть основание предполагать, что эта икона перешла к Петру от матери его Натальи Кирилловны и написана была для царя Алексея Михайловича жалованным иконописцем Симоном (он же Пимен) Федоровичем Ушаковым (1626 — 1686 годы, жил в Москве, в Китай-Городе).

Что Ушаков в состоянии был написать в свое время такую художественную икону, как Нерукотворенный образ Спаса в домике Петра Великого, говорят многие его иконописные работы, выполненные для других храмов, например, для Троице-Сергиевой Лавры.

Могут возразить, что Петровский образ написан не в грековосточной манере, а в стиле письма западной церкви — Спаситель на Нерукотворенном образе изображен в терновом венце, а, следовательно, не может принадлежать письму Ушакова. В этом случае можно сослаться на ту же Троице-Сергиеву Лавру, где в соборе, в алтаре над жертвенником, находится Нерукотворенный образ Спасителя в терновом венце и, к величайшему удивлению, имеет такое разительное сходство с Петровским образом, что если поставить ту и другую икону вместе, то их невозможно отличить. Кстати, на Нерукотворенном образе Спаса Троице-Сергиевой Лавре имеется надпись: «7181 (1673 г.) писалъ сий образъ Зографъ Симонъ Ушаковъ»; и, хотя в образе угадывается итальянская школа письма, икона имеет необычайное сходство с Нерукотворенным образом Спасителя, что в домике Петра, особенно выражением глаз.

То, что Ушаков писал Нерукотворенный образ Спаса для царя Алексея Михайловича, видно из Записей Архива Оружейной Палаты, а именно: «написал в поднос Государю образ Нерукотвореннаго Спаса на убрусе въ 1676 г.». Образ этот, в котором современники полагали сверхъестественную силу не мог не перейти, в виде родительского благословения, от отца или матери к сыну — Петру. В этом случае становится совершенно понятным, почему Петр так дорожил этой иконой: совершается молебен при основании Петербурга — этот образ на молебне; отправляется Петр в поход, образ берет с собою; заболевает Петр — образ у его изголовья; даже умирая, он просит, чтобы именно этот образ находился при его погребении.

Выражения «идти к Спасителю» или «ехать к Спасителю», сделались настолько общеупотребительными в Петербурге, что даже не требовали разъяснения, а каждый петербуржец знал, что речь идет об образе Спасителя, что на Петербургской стороне, в домике Петра Великого. Самая пристань, устроенная на берегу Невы, против царского домика, известная в народе под именем «пристань к Спасителю» и надпись на ней была выражена словами: «К Спасителю».

Батенинский фарфор или страничка прекрасного в истории Выборгской стороны.

Жителям Выборгского района хорошо знакомо имя купца и промышленника Филиппа Сергеевича Батенина, который приобрёл 1814 году фарфоровый заводик у купца П.Ф. Девятова. Его завод находился «в Санкт-Петербургском уезде по выборгскому тракту, на 1 версте» – на берегу Большой Невки. На плане Петербурга 1849 года переулок рядом с заводом от набережной до Сампсониевского проспекта носит имя Батенина (ныне улица Александра Матросова).

В 1815 году в совладельцем завода стал брат Филиппа Сергеевича, Петр Батенин. В это время на предприятии в год выпускалось 20–25 тысяч штук недорогих фарфоровых изделий. По ведомости 1821 года на заводе числились: 1 мастер, 1 скульптор, 2 резчика, 6 живописцев, 1 глазуровщик, 1 капсельщик и 9 чернорабочих. С 1823 по 1830 год заводом владел один Ф.С. Батенин.

В это время здесь было занято 34 рабочих и выпускалось 9 тысяч штук фарфоровой посуды в год. Посуда Батениных, для которой позднее находилось место в коллекциях ценителей фарфора, тем не менее была ориентирована на покупателя среднего достатка: небогатые дворянские семьи, чиновников средней руки и купечество, и не конкурировала с продукцией императорских фарфоровых заводов ни по цене, ни по качеству.

Чтобы удешевить продукцию использовали дешевый глянцгольд (так называемое «жидкое золото»). Еще одним способом экономии была имитация типа росписи. Вместо весьма трудоемкой цировки применяли более дешевый способ нанесения узора на золото кистью. Минусом такой имитации было то, что позолота быстро стиралась с изделий.

После смерти Ф.С. Батенина, с 1832 года заводом управлялялся опекунами: вдовой Батенина Аграфеной Григорьевной и купцами Петром Кухановым и Иваном Емовым.

Пожар 1838 года на Выборгской стороне уничтожил почти все постройки завода Батенина. И хотя продукция, сохранившаяся в кладовых, некоторое время продолжала поступать в продажу, завод так и не смог восстановить производство.

#Батенин #Фарфор #Петербург

[id424158046|Александр Костерев]

Петров, Василий Ильич. Метки русского и иностранного фарфора, фаянса и майолика : С изобр. 675 рус. и 2850 иностр. меток : С прил. рис. моделей фарфора модельного мастера Фарфорового завода имп. Екатерины II, Рашет, почетного проф. Берлинск. акад. / Изд. В.И. Петрова. — 2-е изд. — Москва : тип. Ф.Ф. Эбе, 1904. — [2], XXXVIII, 208 с. : ил. : 26.

Фабрики Батенина (тисненая и черная).

Fabrique Batenine (en relief et en noir).

Каталог русского фарфора коллекции Н.Л. ! А. Лукутина

Москва : т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1901

Библиографическое описание

Лукутин, Николай Александрович. Каталог русского фарфора коллекции Н.Л. [!] [А.] Лукутина. — Москва : т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1901. — IV, 152, 27 с., 1 л. портр. : 23.

1. М и с к а с Ъ к р Ь і ш к о й , б ; л а я с Ъ р о з а м и — і ш т .

2 . В а з о ч к и п я т и м ; с т н Ь і я д л я ц в ; т о в Ъ , г о л у б Ь і я

с Ъ з о л о т о м Ъ , в Ъ б ; л Ь і х Ъ м е д а л Ь о н а х Ь л е -

с т р Ь і е ц в ; т Ь і — а ш т .

3 . Ч а ш к а с Ъ б л ю д ц е м Ъ « в т р і п е » , з о л о т а я с Ъ

п < > р т р е т о м Ъ — 1 ш т .

4 . К р у Ж к а с Ъ к р Ь і ш к о й , с и н я я с Ъ з о л о т о м Ъ , < Ъ

р и с і / н к о м Ъ п а м я т н и к а М и н и н а и И о Ж а р с к а г о

в Ъ М о с к в ; — 1 ш т .

5 . Ч а ш к а с Ъ б л ю д ц е м Ъ з о л о т а я , Ж и в о п и с Ь Ж а н р Ъ

д ; т и е Ъ с о б а к о й — і ш т .

6 . Ч а ш к а с Ъ б л ю д ц е м Ъ с и н я я с Ъ з о л о т о м Ъ , Ж и

в о п и с ь Ж а н р Ъ — л ш т .

7 . Ч а ш к а с Ъ б л ю д ц е м Ъ з о л о т а я , н а ч а ш к ; Ж и -

в о п и с Ь Ж а н р Ъ — і ш т .

; . Ч а ш к а с Ъ б л ю д ц е м Ъ з о л о т а я , в Ъ м е д а л Ь о н ;

п о р т р е ч Ъ М к л и к а г о К н я з я К о н с т а н т и н а П а

в л о в и ч а — і ш т .

Свидетельство о публикации №124093003931