Баранов, будь человеком

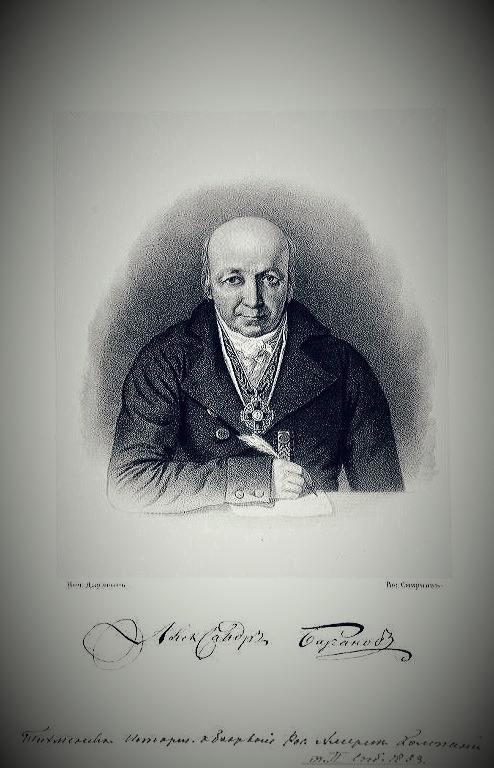

Литература о первом управляющем или правителе Российско-Американской компании Александре Андреевиче Баранове обширна и противоречива. Целостный образ этого человека, обладающего как несомненными достоинствами, так и вопиющими недостатками ускользает даже от самого придирчивого читателя.

Осторожный и прагматичный Александр Андреевич Баранов, который еще в 1790 году был приглашен Шелеховым для управления своей компании, созданной вместе с братьями Голиковыми, принял это предложение не сразу, а только после того, как его бизнес понес невосполнимые убытки, а собственные коммерческие дела приняли невыгодный оборот.

Русский грек Е. И. Деларов, управляющий колонией на Кадьяке, сдал Баранову все заведения и капиталы в 1791 году, а в следующем — вернулся в Охотск, затем перебрался в Санкт-Петербург, где и состоял членом совета директоров компании вплоть до своей смерти в 1806 году. Баранов же продолжал управление компанией по решению наследников Шелехова и после кончины последнего.

Когда же в 1799 году образовалась Российско-Американская компания с основным капиталом Шелехова-Голиковых ее управление было вверено тому же Баранову. Эти обязанности лежали на нем вплоть до 1818 года, когда истек первый двадцатилетний срок привилегий, предоставленных компании со стороны государства, и была назначена ревизия колоний под руководством капитана 2-го ранга Головина.

Наивно полагать, что процесс освоения русскими промышленниками Северной Америки был легким, простым и проходил без нарушений законодательства. Русской экспансии активно противилось местное население, имели виды на богатые ресурсами земли англичане, американцы, испанцы. Возражают, что Баранов не имел потребности в неправедных стяжаниях, однако, условием заключения договора с Шелеховым было предоставление Баранову за управление компанией десяти частей «суховых паев», которые выдавались мехом после раздела всей промысловой добычи, а стало быть Баранов очевидно был заинтересован в получении сверхприбылей любой ценой.

«Я хочу подарками, привязать к себе диких американцев» — увещевал Баранов Шелехова в письмах, что не мешало ему давить и притеснять туземцев, широко применяя не только принуждение, но и телесные наказания, о которых сохранились многочисленные свидетельства очевидцев.

Арсенал «подарков», приготовленный для обитателей острова Кадьяк, оказался довольно однообразным: колодки на ноги, рогатки на шею, розги для молодых, линки и палки для стариков, приправленные руганью и оскорблениями. В панегирике «Жизнеописание А.А. Баранова», Кирилл Хлебников писал (и это воспринималось как нормальное явление того времени): «После Шелихова алеуты не возмущались и дав заложников жили мирно. Баранов успел увидеться с некоторыми племенами и взял от них семь человек заложников (аманатов)».

Адмирал И. Ф. Крузенштерн в предисловии к своему путешествию сообщает: «Каждое отправлявшееся на звериную ловлю судно, принадлежало особенному хозяину, который не думал щадить ни алеутов, ни зверей, приносивших ему богатства, словом, они не помышляли о будущем, а старались только о поспешном наполнении судов своих, каким бы то образом ни было, и об обратном в Охотск возвращении».

Не был исключением и Александр Баранов — по отзывам современников человек обширного природного ума, обладающий твердым характером, недюжинными способностями, деловой хваткой, энергичный и настойчивый, который происходил из купеческой семьи города Каргополя. Начинал он с торговли в столицах Санкт-Петербурге и Москве, потом развернулся в Сибири, и только после ряда коммерческих неудач перебрался в Америку. Богатой натуре Баранова не хватало гуманитарного образования и понимания истинной роли христианского просвещения. Все годы его правления в Северной Америке — это череда непрерывных конфликтов с местным населением, англичанами, американцами, переходящих порой в боевые действия с многочисленными человеческими жертвами.

По отзыву миссионера отца Германа Баранов «человек богатый, а к тому ж гордый, весьма роскошный и нимало о таких вещах не старается», умело маскировал свою подлинную сущность в зависимости от обстоятельств. К вещам, о которых по мнению отца Германа Баранов не проявлял заботы, относились важнейшие вопросы развития местного сельского хозяйства и поставок на остров продовольствия, что в первую очередь приводило к голоду среди местного населения.

О. Герман писал игумену Назарию: «Хотя у нас с хлебом и бедно, а может и хлеб бы стал родиться, если б старание приложить. У нас родится репа, картофель и все огородные овощи». Миссионеры собственными трудами развели огороды, с которых получали неплохие урожаи картофеля, репы и редьки. Из картофеля мололи муку, а репу, мелко изрубив, квасили, используя ввиду недостатка соли морскую воду, и употребляли потом всю зиму вместо кислой капусты. Остающуюся провизию раздавали голодающим местным жителям.

«Как верный сын церкви и отечества, он прежде всего предполагал озарить дикие народы светом Евангелия, будучи уверен, что хороший пастырь, изуча язык туземцев, проповедью Слова Вечного и примером прямо христианской жизни, всего успешнее можешь укрепить в них наклонность к трудам и общежитию, и потому просил: «прислать ученаго Священника, смиренномудраго, а не суеверного и не ханжу» — рисовал идеализированный образ Баранова Хлебников в заказной книге, опубликованной в 1835 году.

Однако вспомним в этой связи о судьбе восьми участников духовной миссии, прибывшей на Кадьяк, которым в годы правления Баранова были созданы невыносимые условия для отправления их служения и о которых тот же Хлебников вскользь упоминает в примечаниях на 23 и 24 страницах жизнеописания Баранова:

1. Архимандрит Иоасаф. Утонул на судне «Фениксе», принадлежавшем компании в 1799 году.

2. Иеромонах Ювеналий. Убит «дикарями».

3. Иеромонах Макарий отправлен в 1795 году и «оттоль ушел самовольно в Охотск». По другим данным утонул в Свите Архиерея на судне «Феникс».

4. Иеромонах Афанасий выбыл в Иркутск в 1825 году.

5. Иеродьякон Стефан утонул в Свите Архиерея на судне «Феникс».

6. Иеродьякон Нектарий выбыл в Иркутск по личному прошению благодаря посредничеству Гедеона в 1807 году.

7. Монах Иоасаф умер в Кадъяке в 1823 году, так и не дождавшись благословения на отъезд с острова.

8. Монах Герман находится в живых.

С момента приезда на Кадьяк миссионеры жили в селении у Павловской гавани, где по их прибытии была построена деревянная церковь во имя Воскресения Христова, о необходимости которой миссионеры писали в самых первых своих сообщениях игумену Назарию, удобства собственной жизни занимали монахов в последнюю очередь. По букве закона миссия должна была полностью содержаться на средства Российско-Американской компании, однако уже вскоре после прибытия в 1795 году архимандрит Иоасаф «посылал письма в Россию к компаньонам о разных неустройствах».

Ко времени прибытия на Кадьяк специального посланника иеромонаха Гедеона Санкт-Петербургской Александро-Невской лавры в 1805 году, особая миссия которого будет освещена позднее, первая выстроенная церковь изрядно обветшала и практически пришла в негодность, а четыре оставшихся на острове миссионера размещались в Павловской гавани в одном доме, предоставленном компанией: при священнослужении — иеромонах Афанасий, который до 1825 года исправлял должность священника, ризничий — иеродьякон Нектарий, который умолил отпустить его в 1807 году в Иркутск, при экономической должности состояли — монахи Иоасаф, умерший на Кадьяке в 1823 году и Герман, закончивший свои дни на острове Еловый в 1837 году.

Все эти люди по свидетельству иеромонаха Гедеона соответствовали своему званию; все они по мере сил своих, старались об учении здешнего народа», имели «пропитание от своих трудов, кроме обрабатывания огородов, собирают разные ягоды, грибы, ловят рыбу. Все таковые труды производят с помощью приласканных американцев, коих компания старается всеми силами отогнать».

Из сообщения Гедеона явствует: «Компания к посрамлению чести духовных, из зависти по причине великой любви народа к своим просветителям, правитель Баранов, подразумевая из этого умаление своей власти над изнуренным от разных работ и налогов компанейских американцами, 1800 года, июля 14 дня, присланным к эконому духовной миссии, монаху Герману, письмом запрещал духовным иметь обращение с американцами и велел отгонять тех, кои по долгу проповедников приласканы были». Вслед за ним и промышленные люди в надежде на покровительство своего управителя говаривали: «До Бога высоко, до Царя — далеко; только был бы здоров наш начальник!»

По человеческому рассуждению монаха Гедеона оставшиеся в живых миссионеры могли позавидовать участи умерших: убитому аборигенами иеромонаху Ювеналию и утонувшим на судне «Феникс» епископу Иоасафу, иеромонаху Макарию и иеродьякону Стефану.

В свою очередь в словах смиренного о. Германа, обращенных С.И. Яновскому в 1818 году, назначенному правителем вместо Баранова, звучит неподдельная скорбь об истинном положении алеутов: «Отрите слезы беззащитных сирот, прохладите жаром печали тающие сердца, дайте разуметь, что значит отрада. Тонкостию вашего разума и проницательным вниманием сами можете пространство и обширность народных горестей сыскать». А в 1821 году Яновскому, уже оставившему пост управляющего компанией о. Герман напишет кратко «О состоянии нашей Америки много говорить не могу: народных печалей мера перевес имеет довольный; а что далее Творец изволит устроить — неизвестно. Никакой надежды на справедливость и доброе отношение, единственное упование только на Бога». Ибо Спаситель сказал: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас» (Ев. Матфея, V, 11-12).

К объективным экономическим показателям, характеризующим деятельность Баранова на посту управляющего компании, можно отнести три весьма негативных: существенное сокращение численности местного населения, безжалостное истребление поголовья пушного зверя, снижение доходов компании и необходимости ее дотирования со стороны государства, что позднее привело к ее банкротству.

Свидетельство о публикации №124092503913