Роман о Розе

Содержание

Предисловие

Литературно-историческое исследование

с. 3

ОЗАРЕНИЕ

с.14

Часть 1.

Аллегория любви

«Роман о Розе»

с.15

Часть 2.

Мудрость жизни (Сорок лет спустя)

«Роман о Розе»

с. 38

Шедевры Средневекового романа

Рыцарь со львом

Тристан и Изольда

Парцифаль

Бедный Генрих

с. 87

Предисловие.

Литературно-историческое исследование

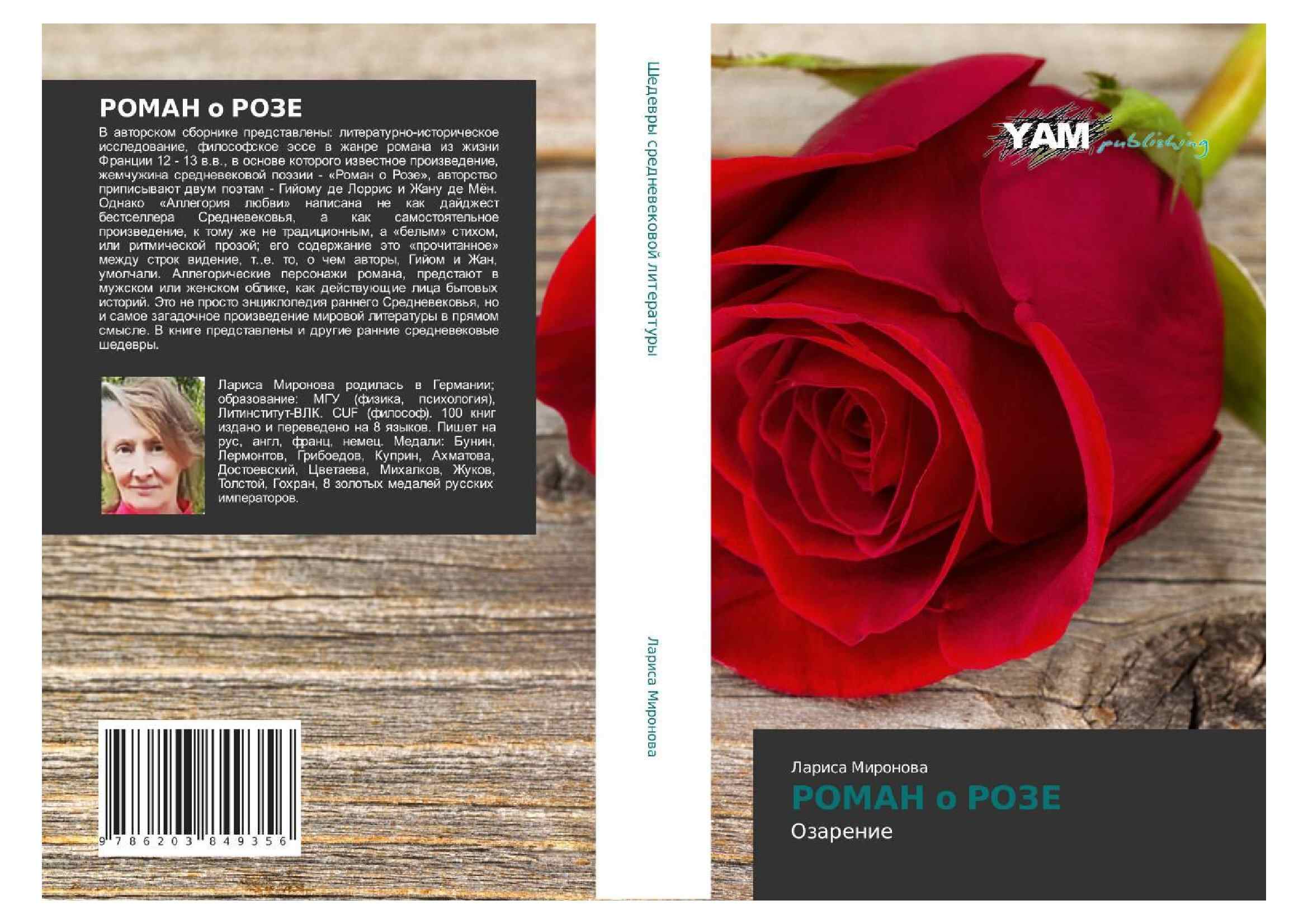

Озарение «Аллегория любви» имеет в своей основе известный ше-девр французской литературы «Le roman de la Rose» Гийома де Лоррис и Жана де Мён, поэтов 13 века, однако, это не перевод сти-хов, а изыскание сути произведения, написанного на старофранцуз-ском, изложенное в жанре ритмизированной прозы. Само слово, определяющее жанр произведения, «озарение», есть ни что иное как анаграмма слова «роза» = «озария», приведенное к понятному ли-тературному термину. Это аллегорический рассказ о сотворении мира - но не официальная версия, а как это понимали гении Средне-вековья. «Роман о Розе» написан двумя авторами, жившими, как считают, в разное время, и до сих пор идут споры, как к нему отно-ситься - как целостному произведению, или двум самостоятельным на ту же тему. О жизни первого автора, Гийома де Лоррис, досто-верных сведений почти нет, о жизни второго, Жана де Мёна, закон-чившего роман, известно немногим больше, так что даты рождения и смерти достаточно условны, они сделаны по ссылкам во романе на конкретные исторические события. Там, полагают, что Гийом остановил своё повествование где-то между 1225 и 1240 гг. и де Мён закончил его между 1268 и 1285 гг. Общая продолжительность написания в пределах начала взрослой жизни Гийома и 1285 г. Ин-тервал условно может быть обозначен от 60 до 85 лет, что, в прин-ципе, может лежать в пределах одной жизни, ведь стихи начинают писать очень рано - в 13-15 лет. Большая часть данных говорит в пользу того, что дата начала романа лежит в интервале от 1220 до 1223 гг. Тогда дата рождения автора приходится, скорее всего, в самом начале века, вторую же часть датируют примерно 1270 го-дом, так что версия об одном все-таки авторе или втором как редак-торе или помощнике, которому было поручено доделать роман, также вполне реальна. Какие это указания? К примеру, де Мён пи-шет, что Карл Анжуйский - «викарий всей империи», а это могло быть в промежутке от 1268 по 1278 гг. Далее, де Мён пишет, что он родился после смерти Гийома и начал писать через 40 лет после не-го. Отсюда вычисляется дата смерти Гийома де Лорриса в 1228 го-ду в очень молодом возрасте, год смерти де Мёна известен точнее - не позднее ноября 1305 года. Но если иметь в виду, что философ-ского склада люди имели обыкновение жить очень долго, некото-рые нередко пересекали столетний рубеж (Демокрит и другие его соплеменники), то это всё же мог быть один и тот же человек, сме-нивший литературное имя, как это весьма нередко бывает, чтобы начать писать после некоторого перерыва уже совсем в ином ключе. (Эта история очень схожа с другим очевидным литературным ду-этом Вийон - Рабле, где первые две части написаны рукой Вийона (Акофрибаса), а три последующие доделаны уже самим Рабле, о чем он и пишет в предисловии к частям романа). Оба автора были хорошо образованы и знали латынь, однако де Мён знал классику глубже, ссылок на классиков у него более 80, что логично - он был старше и потому успел прочесть больше, его эрудиция на уровне магистра, хотя это весьма условно - ведь поэт не обязан упоминать всех авторов, которых он прочел. В некоторых источниках он име-нуется магистром (maistre). Скорее всего, он был магистром искус-ств, а не теологии, т.к. классика с 1255 года была в списке обяза-тельной для чтения литературы именно на факультете искусств, а из богословских имен у него лишь два упоминания - Петра и Павла, так что богословие как профессия исключается. Впрочем, и Франс-уа Вийон у Рабле именуется не иначе как мэтр, что одно и то же. Рабле был, однако, магистром медицины, что очень чувствуется в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», особенно в трех последних его частях. Считается также, что Жан де Мён большую часть жизни провел в Париже, однако его дом на улице Сен Жак не сохранился, но там есть мемориальная доска. Перу Жана де Мёна принадлежат и другие произведения - в предисловии к переводу Боэция он сам приводит список своих трудов: 1. Роман о Розе, 2. Перевод Вегеция под названием «Рыцарское искусство», 3. Перевод де Барри, 4. Пе-ревод с латыни произведений Абеляра, 5. Первевод Альфреда де Рибо под названием «Альфред о духовной дружбе», 6. Ещё ему приписываются два сочинения - «Завещание» и «Приписка к заве-щанию» - «Тестамент» и «Приписка к Тестамент» мэтра Жана де Мёна. Однако «Тестамент» это и «Жизнеописание», таково его пер-вичное значение, в смысле «Завещания» — это слово стало упо-требляться гораздо позже. (Сравним также «Большое» и «Малое» завещания Франсуа Вийона, тоже оба произведения названы изда-телем - как «Testament», хотя там речь идет, по сути, именно о жиз-неописании. Во времена Гийома де Лорриса и Жана де Мёна книго-печатания ещё не было - книги писали от руки, и у «издателя» (оплачивавшего труд переписчика и оформителя рукописи) было много возможностей внести свои правки в текст. В каноническом издании де Лоррису принадлежит 4058 строк, а окончание романа в исполнении Гийома составляет уже 17722 строк. Манускриптов романа существовало немало, никто их толком не сравнивал, и только в 1910 году это сделал исследователь «Романа о Розе» Э. Ланглуа: из 215 известных текстов он отобрал только 116, которые лучше сохранились и казались достоверными, хотя следовало бы изучать весь наличный корпус документов. Потом он добавил-таки к ним ещё 32 и предположил, что списков, на самом деле, имеется гораздо больше, чем 215 - желающие переписывать роман не пере-водились. (В монастырях Франции было заведено переписывать все рукописные книги и документы раз в 5 лет, чтобы обеспечить их лучшую сохранность). Все они содержали обе части. От первой ча-сти ни копий, ни оригинала вообще не сохранилось, возможно, их и не было вовсе, что весьма странно, если считать, что авторы были разными людьми, это ещё один аргумент в пользу смены псевдони-ма автора, а не смены авторов «Романа о Розе». Биографы Вийона также не имеют документов о дате его рождения, возраст поэта вы-числяют по строфе в «Тестаменте», которая начинается так: «В год свой тридцатый я подвел черту», само же произведение датировано 1462 годом. Вторая книга «Гаргантюа и Пантагроэль» как раз и вышла ровно через 100 лет в благодатные времена правления Франциска Первого, брата Маргариты Наваррской, (оба они, воз-можно, были учениками и воспитанниками Франсуа Вийона, равно как и сам Рабле, предположительно незаконнорожденный сын Вий-она. Кстати, все трое были почти ровесниками - старшей была Мар-го, а её брат Франциск и Франсуа Рабле были на 2 года младше, и, к тому же, были ровесниками), а через 2 года вышла и первая часть романа. Возможно, это было сделано из соображений цензуры - раз вышла вторая часть, то было бы странным запретить к печати первую. Три последующих части выходили с большими перерыва-ми и проблемами - смена политических эпох, очевидно, плохо отра-зилась на литературной жизни. Время написания первой части «Романа о Розе» - эпоха завершения Первой (или Южной) Столет-ней войны (с Италией и Испанией); вторая часть была дописана как раз в преддверии начала Второй Столетней войны (с Англией), возможно, именно с этими войнами и связано «раздвоение» автора, ведь у Вийона есть немало указаний на то, то, что представители древней аристократии в 14-15 веке подвергались большим гонени-ям и вынуждены были скрываться, менять имена, прятать своих де-тей в приемных семьях и т.д. Возможно, именно это и было причи-ной паузы в написании романа и дальнейшей смены имени автора и в случае «Романа о Розе». Возможно также, что подобные явления были следствием раздела христианской церкви - католицизм далеко не всем населением Западной Европы был принят однозначно, осо-бенный протест вызывало чрезмерное усиление властно-административных функций церкви, а также требование обязатель-ной десятины. Древнее дворянство было до такой степени запугано церковью, что иные добровольно отдавали всё своё имущество, не дожидаясь «святых» санкций.

Ранние печатные издания «Романа о Розе» появились в конце 15 века, когда и было начато книгопечатание во Франции. С 1481 по 1538 вышло более 20 изданий этой книги, равно как и сборника стихов Франсуа Вийона. Шутили даже, что книгопечатание было изобретено именно для издания этих книг. Так что Вийон, конечно же, не мог не знать труд де Лоррана и де Мёна. После огромного перерыва, лишь в 19 веке вышли ещё два издания - Э. Ланглуа и Ф. Лекуа, по которым и были сделаны переводы на современный французский язык. С тех пор интерес к этому произведению только растёт. (Вийону повезло чуть больше - до 19 века было ещё два случайных издания.) В основе сюжета «Романа о Розе» лежит виде-ние - Гийому де Лоррису явилось во сне вещее сказание о реально-сти, открывшее её тайные стороны. Де Лоррис даже делает отсылку к Макробию, который комментировал вещий сон Сципиона, точнее, на трактат Цицерона «Сновидение Сципиона». Точно такой же уди-вительный сон увидел и сам Гийом де Лоррис. Сны как литератур-ный жанр существуют с момента возникновения литературы: в «Илиаде» Зевс насылает Агамемному ложный сон - о скором взятии Трои, чем сбивает его с толку. Много снов содержит Библия, кото-рые искусно толкует Иосиф. К снам не раз обращался Вергилий, который потом для Данте станет проводником в мире потусторон-них видений. Жанр видения развивался по двум направлениям: ре-лигиозные откровения, содержащие пророчества или предупрежде-ния, и описание сна, как любознательное исследование, не содер-жащее никаких пророчеств и предупреждений. Со временем сны приобрели форму самостоятельных литературных произведений, где всё действие происходит именно в его рамках. («Видение Ари-дия» Плутарха, «Роман о Розе», «Божественная комедия» и др.) Начав с указания на сон Сципиона, де Лорран тем самым указал, что его произведение не на бытовые или лирические темы, оно име-ет анагогический смысл - вещи возвышенные и ничтожные он раз-деляет, в центре романа главные секреты природы, которая не хо-чет, чтобы её «книгу» читали все подряд, сокровенные тайны от-крываются только избранным. Макробий во «Сне Сцмпиона» гово-рит о том, что вещать истину прямым текстом не самое лучшее де-ло, Природа свои тайны скрывает под мистическим покровом даже от посвященных, подводя к ним через образность, и только выда-ющиеся люди достигают откровения её истин. Происходит это для того, чтобы уберечь истину от банального, пошлого истолкования. Это косвенный способ указания на истину, где есть лишь скромный дорожный знак, так, к примеру, говоря о Солнце или Хлебе, подра-зумевают Бога. В этом ключе и написан «Романо Розе», Гийом де Лорран прибегает к аллегории, чтобы случайным грубым касанием не разрушить великую тайну, которую ему открыл во сне бог люб-ви, т.о., роман этот не личные переживания де Лоррана, а некое бо-жественное послание, хотя и пишет он от первого лица. Ранее так никто не писал, но и следующий автор, Жан де Мён, точно также продолжает повествование от первого лица, хотя первого автора, по легенде, уже нет в живых. Однако, будучи учеником Аристотеля, он уже не так трепетно относится к правде сна, и поэтому продол-жение романа становится всё менее аллегоричным и всё более реа-листичным, что никак не противоречит версии о том, что автор у «Романа о Розе» один, но первая и вторая части написаны в разном возрасте - потому продолжение первой части аллегории и отличает-ся от возвышенного, романтического начала, умудренный жизнью автор видит мир не то чтобы приземлено, но несколько менее ро-мантично и умозрительно. Автор уже не стремится быть в центре повествования, он, скорее, комментатор происходящего, чем пол-ноправный участник действия, однако сон видит всё тот же Гийом де Лоррис. Это взгляд на себя со стороны, де Мён как бы досмат-ривает чужой сон. А так и бывает, когда человек взрослеет - на сво-их портретах из юности пожилой человек видит как бы своих детей, но не себя теперешнего в прошлом. Именно поэтому атмосфера са-мого сна становится всё более условной. Вообще же сам по себе жанр продолжения в средневековой литературе был нередок - «Персеваль» Кретьена де Труа и «Парцифаль» Вольфрана фон Эшенбаха, причем Эшенбах переработал всю историю заново, здесь же де Мён просто продолжает с того места, на котором оста-новился де Лорран, следуя средневековой традиции расширенного толкования текста. Всё меньше событий и описания обстановки и всё больше отвлеченных рассуждений - так лирика сменяется рито-рикой (что и понятно - в старости людям более свойственно пропо-ведовать, чем вдохновлять, а потому: от naratio к disputatio, как го-ворили древние римляне. Сон приснился Гийому де Лорран в 20 лет, а рассказывает его он только через 5 лет, но почему не сразу, как Герман в «Пиковй даме»: «… засветил свечку и записал виде-ние»? Да и трубадуры не ждали годами, чтобы написать о своих чувствах к Прекрасной даме… Но ведь и Данте не сразу рассказы-вает свой сон - о жизни души после смерти. После смерти Беатриче он много работает над изучением трудов по теологии, астрологии, философии, и только после этого он раскрывает смысл своих виде-ний. Сны вспоминаются и Гёте, «тайному советнику Природы», ко-гда он пишет своего «Фауста»: «Вы снова здесь, туманные виде-нья/… Былым ли снам явиться вновь дано?», так что и «Фауст» бе-рет начало во снах, каком-то загадочном опыте, но лишь через много лет он воплощает эти видения, этот опыт в литературное произведение, ведь с годами: «Насущное отходит вдаль, а данность, Приблизившись, приобретает ясность». Яков Бёме, выдающийся мистик 17 века, лишь через 12 лет познал смысл данного ему от-кровения, он сравнил этот процесс со схожим взрослением дерева, от проклюнувшегося семени до момента плодоношения, так и чело-век должен непрерывно возрастать - пока дух воздвигается к богу и пробивается сквозь врата адовы. События в «Романе о Розе» имеют воистину космический охват, место действия - вся вселенная, как её тогда понимали, и человеческая душа. Вседержитель властвует над всем - людьми и богами, однако почти всё пространство романа за-нимают совсем другие существа - ожившие аллегории, и творится здесь не что иное, как психомахия, душевная битва. Мышление с помощью иносказаний в европейской культуре было развито из-древле, Гомера уже толковали аллегорически (женщина — это путь, Елена — это земля Алания и т.д. То же относится и к образам олимпийских богов). Более всего толкований пришлось на Библию, после Оригена, который предположил, что Писание имеет ещё и скрытый смысл, это стало системой: к примеру, глупо думать, что бог, как садовник, своими руками сажал кусты и саженцы в Эдеме, а рай - это аллегория будущей церкви; кожаные одежды, которые бог дал людям, это вовсе не содранные с животных шкуры, это всего лишь подверженность смерти изгнанного из рая человека - получил свои физические границы, а значит, он стал конечным. В целом, Пи-сание надо воспринимать трояко - буквально, морально и мистиче-ски. Августин учил, что буква убивает, а дух животворит, Священ-ное же Писание — это сплетение смыслов, в них и скрыты тайны ве-ры (сыновья Авраама - это аллегории Ветхого и Нового завета, пять камней Давида - пятикнижие Моисея, Голиаф — это демон… «Психомахия» Пруденция (5 в.) - это аллегорическая борьба добра и зла. Битва стала одной из главных форм аллегорической литера-туры, если не считать путешествий и паломничества, не зря же Фи-лология объявляется матерью всех знаний. Знаменитая аллегория, близкая по духу к «Роману о розе» это «Жалоба Природы» Алена де Лиля (“De planetu Naturae “, Alain de Lille”), его ещё называют Алан Лильский, творчество которого, особенно произведение «Ан-тиклавдиан об Антируфине», хорошо знал Жан де Мён. Кроме то-го, существовало к 13-му веку не менее десятка первоклассных ал-легорических произведений французских же авторов, с которыми, конечно же, был знаком де Мён. Описывая реальность на конкрет-ном уровне, аллегория имеет возможность сообщить ей иные поня-тия, поэтому-то она и тяготеет к волшебству и всевозможным странностям. Кроме того, авторы могут сделать и прямое заявление от своего имени - в прологе или по ходу действия. Несколько раз упоминается о скрытом и тайном, чтобы заострить интерес публики и повысить её внимание. Иногда на «Роман о Розе» смотрели как на алхимический ребус, или как на числовой код. Атмосфера «зазер-калья» создается обилием птиц, рыб, различных зверей, но это мо-гут быть и особые знаки, на специальном языке передающие скры-тые смыслы. Ученость и поэзия, гармонично слитые воедино, дела-ют этот роман выдающимся явлением Средневековья. «Роман о Ро-зе» был первой большой художественной книгой, которую увидел весь Париж, а не только обитатели замков, где поэты состояли на службе у баронов. Это была первая значительная романная литера-тура города.

Так о какой же Розе идет речь в романе? О девушке по имени Роза? Да, но и не только - образ возлюбленной в поэзии это и образ Ро-дины, земли обетованной… Ведь и Франсуа Вийон именно так го-ворит о своём горячем патриотизме, о любви к прошлому своей Родины. Он ищет некий тайный язык, хочет, во что бы то ни стало его изучить, ради этого он сходится с некой воровской «шайкой», такова официальная версия.

Но так ли это?

Ведь баллады на «цветном» жаргоне переводят как «блатняк», ни-мало не задумываясь о том, что язык символов не допускает прими-тивного буквализма, и, более логично, что Вийон искал как раз тот старинный язык символов, который уже стал тайным знанием, но которым успешно пользовались поэты прошлого, такие, как де Лоррис и де Мён, современники первой Столетней (Южной) войны, того времени, когда провалилась идея создания на юге Франции, в примкнувших областях Италии и Испании единого государства Ок-ситания ( земли Лангедок, народа языка ОК), проиграли они по причине менее прогрессивной военной стратегии и тактики - Рыца-ри Лангедока традиционно были приучены к одиночному бою, а те, кто воевал против них, с детства тренировались сражаться стенка на стенку.

Можно также предположить, что Франсуа Вийон связал свою судьбу всё-таки не с воровской «шайкой», а с неким подпольем ра-дикального направления, а именно таких власти как раз более охотно называют ворами и разбойниками, оборачивая политиче-скую борьбу в уголовное поведение.

(Вийон, изгнанный из Парижа, бежит в Руссильон. Подробнее об этом народе и крае, о народе Лангедока будет написана отдельная книга.)

Как ни катастрофичны были последствия Столетней войны для это-го края в целом, самым тяжелым было следующее: просвещение этого талантливого народа внезапно прервалось, и прогресс куль-туры остановился, однако дух народа не был сломлен, он обрел но-вую энергию и кругозор обогатился новыми идеями. Интеллекту-альное развитие приостановилось лишь временно и с воцарением мира снова неуклонно пошло вперед. Во время войны народ посто-янно подвергался бесчисленным опасностям и был, бесспорно, несчастлив, однако он прошел суровую школу, приобрёл опыт, его горячая вера породила своеобразный героизм, и в трудный час бы-ла приобретена такая глубина сознания, такая сила характера, ко-торые определили поведение людей на все последующие времена.

Юг Франции даже германский фашизм в 20 в. не посмел оккупиро-вать. Но на землях Лангедока война, по сути, не прекращалась и в последующие времена. Гугеноты, там проживавшие, восставали повсюду против созданного режима.

От долины реки Роны на севере и до самой испанского погра-ничья на юге раскинулась та часть Франции, где до нашего времени сохранился восхитительный и таинственный край. Его имя Ланге-док — Руссильон звучит так же чудесно, как того и заслуживает вся эта земля. Руссильон это название, в котором застыла некая томи-тельная истома, которую так же сложно объяснить, как и описать словесно. Лангедок — это чувственные песни трубадуров и предан-ные клятвой рыцарей дамам своего сердца, которые навсегда пре-вратили эти места в самые романтические на свете.

Но что, кроме этого, известно о Руссильоне, куда бежал Вийон из Парижа? Эта земля, граничащая с Испанией, в каком-то роде род-ная сестра испанской Каталонии. По соседству на востоке от Русси-льона — Лангедока солнечный Прованс и роскошный Лазурный берег, на западе – южная часть Пиренейского хребта. Здесь пре-красно уживаются культуры разных времен. Руссильон — Ланге-док занимают южную часть исторической области Окситании, в ко-торой до сих пор говорят на окситанском языке. Надо отметить, что название Лангедок имеет окситанское происхождение.

Для местных жителей, да и для большинства французов Лангедок больше, чем обычная французская провинция, — это один из исто-рических центров развития сегодняшней Франции, где до сих пор сохранилась масса специфических национальных черт, а потому местные жители обладают популярной здесь долей консерватизма и четким чувством национального достоинства. Хотя окситанский язык сейчас и не имеет ни литературной, ни государственной под-держки, это не мешает нескольким миллионам человек на нем успешно общаться, а жителям Руссильона - Лангедока - всячески подчеркивать свою культурную независимость от Парижа.

Есть в Руссильоне городок Агд (остаток слова град?), который счи-тается основанным «античными греками» еще за 6 веков до рожде-ния Христа. Городок был задуман как нечто вроде портового пунк-та обмена валюты, где купцы того времени имели возможность разменять денежные средства одной державы на монеты другой. Засветились в Лангедоке и «великие римляне».

Вот старинный Ним, городище, основанное племенным образова-нием с достаточно странноватым прозвищем – «волки», за 7 веков до Рождества (практически соседи «старинных греков» как по вре-мени проживания, так и по местности нахождения). Позже при близком рассмотрении оказывается, что собственно не они считали себя волками, а просто так их именовали. Волки эти писались как «Volques» и были, как утверждают, по созвучию, т.о., из… Бельгии, но вот только на современном русском.

А если изменить в этом «Volques» букву «q» на довольно-таки схо-жую по произношению с ней букву «g», таинственные «русско-язычные волки» преображаются в иммигрантов с Волги, то есть в понаехавших тут болгар-волгарей, при этом являются они ещё и современниками «античных греков». Катары, соседи по Руссильо-ну, также назывались болгарами (волжскими ариями). Так что, ско-рее всего, это не волки из Бельгии пришли в Лангедок, а Волгари с Волги прибыли в Руссильон. Когда же город Ним — Рим стал рим-ским, а может он и был «римским» постоянно, там стали чеканить собственную монету. Причём римляне чеканят монеты, а вот «ан-тичные греки» их обменивают - такое разделение «античного» тру-да в Лангедоке.

И вот интересно: чеканят-то монеты с изображением крокодилов, хотя как раз крокодилов в Руссильоне никогда и не было. Уж очень это похоже на египетские крокодильи отпечатки в землях Руссильо-на — Лангедока. Собственно, слово крокодил можно и расшифро-вать, тогда всё становится на свои места: крок-о-д`ил (копия золото-го отпечатка, т.к. буквосочетание ил=ол означало также слово золо-то.) Все складывается, но - в проивовес скалегеровской хронологии.

Был в этом городе и традиционный для античности громадный ам-фитеатр, место идеологического и культурного воспитания граж-дан, акведук Пон дю Гар, висящие в воздухе арки, крепостная стенка, грандиозный мост, а также нимский «Квадратный дом» - Храм пантеона, построенный царем Августом (ним=рим=мир - из-начально такое название носили нейтральные территории, на кото-рых осуществлялись переговоры, обмен денег и откуда делались курьерские почтовые отправления, что было чрезвычайно важно в постоянно воюющем тогдашнем мире, который тогда миром-то и не назывался, в европейской части света это был лад или лады, а насе-ление его - люди: выражение пойти в люди сохранилось до сих пор, хотя оно уже куда менее популярно, чем это было в 19-20 вв.).

Однако действие во сне нашего героя «Романа о Розе», происходит явно не в Руссильоне (Русском городе), а в некой, обильной реками и холмами, заснеженной зимой земле с континентальным климатом - листья на деревьях и буйная трава появляются здесь только в мае.

И, тем не менее, это и есть страна Роза (Родина Руза, Русь).

Озарение.

РОМАН О РОЗЕ

Пролог

Проснувшись рано, на заре,

едва четыре било,

я в ужасе, средь одеял, вся, как была, застыла,

а по вискам струился пот. Причина вот:

один лишь раз чуть пикнул мой мобильник

(он был поставлен на режим «будильник»),

и голос низкий и глухой, без всяческой окраски,

мне говорит: «Привет, я твой, и к черту эти ласки,

ты знаешь, кто звонит. Лорран.

Пиши же, наконец, про Рузу сказки.

Я разрешаю взять роман, он самому мне Богом дан.

Ну а теперь, моя Лоран, с тобой мы всё же тёзки,

ты - мой посланец на земле, иначе мне гореть в огне,

коль не подпишут вёрстки. Так дерзко, знаешь, Бог велел».

Он замолчал, мой лоб вспотел, а торс дрожащий онемел.

Клянусь, всё в точности так было –

сегодня рано, на заре из Ада позвонили…

30 ноября 2013

Часть I. Аллегория любви

1-234

Сны - вовсе не набор пустячных слов, они - грядущей жизни откро-венья, ведь так Макробий толкует Сципионов сон. А вот и мой сон вещий: мне шел тогда двадцатый год, как раз когда Амур любов-ную с нас дань берет, и вот я сплю, хмельной, так крепко, как будто бы попал я в мир иной. Сон сбылся, но не сразу, и вот хочу я вспомнить этот сон - раз это приказал Амур. Итак, «Роман о Розе», я так его назвал - любви искусство там найдете, когда внимательно прочтёте. Любимую зову я Розой, достойней всех других она, мо-люся нынче не дыша, чтобы прочла всё не спеша моя прелестная душа. Лет пять, иль более, назад во сне увидел я тот сад - был май, и солнышко светило, и голых не было кустов. Оно в меня-то и все-лило такую страсть, что негде взять достойного сравненья - так обойдусь уже без слов. Итак, мои мученья начинались, когда дере-вья в листья облачались, ну и земля, забыв свой бледный вид, росой как яхонтом блестит, вся в новом пышном оперенье. И птицы, что молчат всегда, когда приходят холода, воспряли после стужи, и в майском небе хоровод их кружит. Выводит трели соловей, и жаво-ронок так резвится, что мысли о большой любви просто не могут не случиться. Ну вот, во сне мне показалось, что всё любовью взвол-новалось в тот восхитительный сезон, да будет длиться вечно он! Но снится мне, что я проснулся, надел рубашку и обулся, а, вымыв руки, встрепенулся, что надобно рукав подшить, чтобы ловчее птиц ловить. И вот, душою всей ликуя, к реке во сне моём бегу я. Бежит стремительно вода с вершин соседнего холма, чиста, как будто из колодца, в не столь глубоком русле вьётся почти как Сена, но ши-рок её сверкающий поток. Умылся я водой прозрачной (и стал уж не такой невзрачный), а под ней, я вдруг увидел сто камней. На бе-рега легли луга, а на лугах уже стада, и утро свежестью дышало, и всё любовь мне обещало. Я по траве пошел густой, босой, хмельной и холостой. Итак, покинута юдоль, и я близ речки иду вдоль, впе-ред я смело устремился, поскольку виду удивился большого сада за стеной, весьма высокой и резной - на ней портреты, вдоль и вверх, и приведу я вам пример, по памяти я передам, что на стене той видел сам. Слепая Злоба на картине с отвратной Кляузой дружна (зачем она вообще нужна?)- добыча бешеных страстей, она страшнее ста чертей! Ну а лицо - противней нет, таких уродов в свете нет, - оно морщинами искажено опять без всяких мер, и нос короткий сильно вздёрнут, такой лихой кордебалет. А рядом, слева, Вероломство, за ним идёт Низкопоклонство, так глуп её бесстыжий взгляд, злосло-вит обо всех подряд. Стяжательство ничто не успокоит, пока чужо-го не присвоит, и страсть так эта велика, что выкует ростовщика, иль человека вором быть принудит, иль так, иль этак, но погубит, уж суждено в петле висеть и смертным страхом пропотеть, раз уж попался к этой бабе в сеть. А вот ещё один мираж, простите, это персонаж, пардон, СкупойМегеры худой и грязной выше всякой меры. Я думал - тётушка мертва иль только случаем жива, одним лишь хлебом кислым, так кожа вся на ней обвисла. И платье драное на ней, найти попробуйте страшней, и всё в отрепьях, словно в дра-ке его отняли у собаки. А рядом гардероб висит - дрянно, не модно, в спешке сшит. Пальто, конечно, не из белки, само собой, что без отделки, внутри овчины черный мех, на нем мы видим сто прорех. И кошелек зажат в руке, так жадно прячет в кулаке, что невозмож-но вынуть стало монетки даже.

235-751

Не пристало, однако, думать нам о ней, вот дальше Зависть, всех грустней, не засмеётся никогда, пока к вам не придет беда. Вот тут она над честным посмеется, сто раз при встрече улыбнется, вашим несчастьем насладится и будет, как дитя, резвиться. А если кто-нибудь в чести, что смог за храбрость обрести, или умом силен сверх всякой меры, тому не скрыться от Химеры, трепать готова богу нервы, зачем талант он дал другим, невинна будто херувим. Но заплатить за кровь чужую, которой упилася всласть, не поща-див ни друга и ни мать, она должна божественным отмщеньем быть полной злобного кипенья, пока не выгорит нутро до тла, и от неё останется лишь языка игла. Когда людей прекрасных видит, за кра-соту их ненавидит, косит глаза, не смотрит разом, всегда одним шпионит глазом. От Зависти недалеко Печаль страдала глубоко, превосходя даже Скупую худобой, ну взять бы, улыбнуться, так нет, ни боже мой! И нет совсем на ней лица, замучилась до самого конца - и, вероятно, себя помучить ей занятно, в скорбях душа её лежит, и очень этим дорожит. Она давно разорена и даже кос не сберегла, повырвала их беспощадно, скандаля денно и площадно. Невыносимо человеку такую видеть вот калеку, ей, видно, в радость лишь погибель, скорей сойти бы ей в могилу. Чтоб вечно быть ей огорченной, тщедушной, бледной и смущенной, в душе теснит она обиды, такие, знать, на жизнь имеет виды. За ней плетется бабка Старость, ей хромота в удел досталась, и ковыляет, чуть жива, и дышит уж едваедва. Румянец щёк давно угас, поблек когда-то синий глаз, оглохли уши, нет зубов, ну и потерян счет годов. Никто не знает никогда, куда тайком бегут года. Лишь мысль появится на свет, её уж рядом близко нет. Несётся время без оглядки, как будто мы играем в прятки, и нет такого знатока, чтоб обратить назад века, как не вернуть к истокам реки, чем дознались ещё греки. Всё на сво-ём пути сметая, несется время, улетая в края иные, поруша всё, что здесь живёт, потомок прах лишь обретёт. Отцов состарит и друзей, врагов, глупцов и королей, и нас, конечно, не забудет, тоску и страх оно разбудит и мысль родит, что тленен мир, и потому - садись за пир, пока живой, веселый, сильный, в целом, молодой. Смотрю, кто по соседству сел примерно, признал я Ханжество наверно, с душ-ком ведь этот персонаж: едва лишь спать приляжет страж, то про-поведь случится непременно, однако всё наоборот, чем в жизни со-кровенной. Сей скот тихоней выставит себя, делишко злое своротя, благочестивой недотрогой, ведущей образ жизни строгий, а сам, конечно же, в тот час мечтает овреде для вас. И с виду искренний ханжа, в поступках просто свят, ну а в душе вот этот брат лелеет помыслы о худе, и с исполненьем ждать не будет - а так портрет его хорошо, на сто процентов с правдой схож! В одежде скромной, редко веселится, на теле носит власяницу, в руках всегда молитво-слов, иль толкователь вещих снов. Его страдание искусно, а сердце зло и очень гнусно, почёт ему необходим, но в рай врата закрыты им. Ханжа получит на харчи, тогда его ищи-свищи, но в Царстве Божьем не ищите, ведь этот вход у них тщеславие крадет. Портре-тов тех унылый строй, конечно же, был замкнут Нищетой. В карма-нах не звенит монета, и тело нечем ей прикрыть, смогла в котомке сохранить она лишь ветхие халаты, да и на них одни заплаты. Так и ползет она нагой, как червь презренный под ногой. И от людей она бежит, ведь голый вид её смешит, не любит бедность наш народ, он презирает этот род. Но рок над ней уже висит: бедняк не будет пи-щей сыт, не будет также он одет, любовью тёплою согрет. Я долго так стоял на месте, и ноги превратились в тесто, они ж на фоне го-лубом смотрели на меня притом. Чему стена эта служила? Она пре-делы положила случайным людям, чтобы не шли, куда их вовсе не звали. Меж тем в саду пел птичий хор, и был такой для них про-стор, что дал приют бы многим птицам, могли б с комфортом рас-селиться по королевству за стеной, не тесно было б ни одной. Так сладко в этих небесах звучали птичьи голоса, и лучших мне не до-водилось слышать, сколько бы ни гнездилось в лесах французских этих птах. Одна мечта в душе жила, меня томила и звала, и благо-дарно было б сердце, когда бы мне открыли дверцу или хотя бы тайный ход, что в сей чудесный сад ведет. Так, птичьим хором оча-рован, я возмечтал душою снова попасть в этот чудесный край, ме-ня хоть чем ты забавляй, и даже золотые горы не обменял бы я на птичек славных разговоры. И вот, у звуков сих в плену (подума-лось: а вдруг уснул?), и, подпирая плечом стену, в душе замыслил я измену: какую хитрость мне найти, чтобы блаженство обрести? Да вот несчастье, никак в тот сад не смог попасть я: лазейки, норы, ды-ры, щели - их всех давно забить сумели, видать, немало таких вот доставило им рой хлопот. В большой растерянности, я, душою ис-кренне скорбя, в уме всё быстро вспоминая, у бога помощи прося, и вот, закончивши обход, я вдруг стою у дверцы тайной, едва замет-ны очертанья, так крошечна и так узка, да кость моя всё же тонка, но… вижу вдруг на ней замок. Какой в нем прок, подумал я, и по-стучался, страх тая. И дверца эта вдруг открылась, и сердце ра-достно забилось, едва не разломив мне грудь, и в дверцу я себя успел воткнуть, когда девица появилась, так благородна, так юна, и миловидна, и нежна, что я сказал - ты как сама весна! Я крикнул деве громко: «Будь!», - хотя она куда-нибудь и не спешила скрыть-ся или хотя бы удалиться… Я вдруг подумал, что она, вниманием ко мне полна, хорошенький свой глазик положила. Как же не поло-жить ей глаз, когда пред ней стоит сей Аз? На ней корона, вся ви-тая, сияет золотом волос, и шапочка на них из роз, как я потом узнал, народ венком её прозвал. Лицо - кровь с молоком и бровь дугой, нигде не видел я такой, и веет аромат от ней со всех земли полей. А как прекрасен без прикрас разрез её волшебных глаз! Я хорошо их разглядел, ища в зрачках сих свой удел. Её так строен силуэт пропорций лучших в мире нет, гладка и грациозна шея, кля-нусь, не видел я длиннее! И видел я у ней вещицу, что радует всегда девицу: держала зеркальце она, чтоб наслаждаться, удивляться, а также удостоверяться, что чудо-девка хороша, и всяк лежит-то к ней душа. И чтобы ручки были белы и ни за что не загорелы, пер-чатки тонкие на ней, что снега белого белей, и кофта геттского сук-на, с тесьмой по краю, зелена. Одета будто на парад, такой прелест-нейший наряд для тех, кто в играх дни проводит ровно все подряд, и не скучает, работы у неё нет даже в мае. Живет, труда совсем не зная, что твоя птичка заводная. И вот, она передо мной, образчик прелести чумной. Сказав мерси и расспросив (и я ведь тоже не спе-сив), как имя ей, пренебреженья я не увидел даже тени, наоборот, её ответ был очень прост: «Меня назвали Сан Суси, ты о чем хочешь, попроси, я всё всегда исполню, и мне ничто не лень». - «И так про-ходит каждый день?» - спросил я очень удивленно. Она, сказав непринужденно, что косы лишь плетет с утра, затем, пока не выго-нит жара, гуляет в садике одна; так, да, проходит целый день - ка-кая может быть тут лень? Гордясь хозяином своим, что сад здесь этот насадил, трудясь, один совсем, как перст, и сам теперь следит за ним, а не сидит, как старый пень, или на выслуге царь-перс. Ко-гда сад вырос, он оградой замкнул его от злого взгляда, на зубча-той глухой стене фигуры есть, они одне сюда не могут и ни въехать, ни войти, чтоб в играх счастие найти. Мой господин - великий Репо-зан, но лишь когда лепешек воз роздан. Да, лишь когда труды за-кончит он, об этом, верно, знает Руссильон. Сюда приходит он все-гда, чтобы послушать пьяного весной дрозда. Ну, а когда же он резвится, то и народ всяк веселится в чудесном сем саду (теперь уж точно я сюда не раз зайду). Ему всегда бывает лестно, что мест кра-сивей неизвестно. Когда окончен был рассказ, я, протеревши пра-вый глаз, сказал: «, Наверное, у вас так всё приветливо вокруг, раз ваш законный милый друг месье Де Репозан, блистательных особ собрав, и мне свою покажет свиту, чтоб мог я ею восхититься, дивя-ся виду, когда в ней всяк столь красив, учтив и даже вовсе не спе-сив!» Но больше слов я не нашел и молча дальше я пошел. Да, правда, вижу - сад цветущий, но раз хозяйкою допущен, то за вы-сокою стеной нашел я прямо рай земной. Зачем слова? Воображе-ние богато, но и оно тут бедновато, чтоб в красках передать сей рай, как ты его ни представляй. Здесь ласточки легки как стрелы, и всюду слышен громкий птичий звон, он так силен, я точно знаю, что без труда заглушит попугая.

752-1250

Так, ими поглощенный, я ликовал, и, увлеченный, виденьем слав-ным, всё забыл, и даже очень счастлив был. (За столь бесценную услугу благодарю свою подругу, что в кущи райские ввела и так добра ко мне была, её в стихах превозношу, что было после - рас-скажу.) Меня пока волнует больше, как удержаться здесь подольше, чтоб увидать из глазу в глазтого, кто сад этот отдаст в моё именье хоть на час. (Я после опишу сей сад, животных полный вертоград!) Итак, я здесь безмерно рад: справляя службу куртуазно, поют здесь птицы очень ладно, хотя уверен я почти, что ноты не у всех в чести. Так лэ любовные звучат, поёт их птиц большой отряд, одни на низ-ких нотах шпарят, другие, меж собой базаря, берут высокие тона. Как набежавшая волна мне звуком сердце освежила и от хлопот земных отмыла, без мыла, щетки и ерша, ну до чего вся жизнь здесь хороша! Однако где же Репозан? Хоть глазом глянуть, всё отдам, на самом деле, что из себя он представлял, мужчина этот бонвиван. - «Ага, да вот он! Вот смешит! - кричит мне громко Сан Суси, - Иди на запах, поспеши! Какой? Ой ты… Да боже ж мой, совсем простой! Укропа с тёртой мятой! Болван такой! Ну как с тобою быть нам? Ты что-то там ещё сказал? Получишь пинка в зад!» Тут ринулся я в сад, сгорая любопытством, сжимая свой оскал. Плутал недолго, но сперва я услыхал камланье птах, и лишь потом я вдруг узнал, того, кого я здесь искал, и тут меня совсем объял большой безумный ах. Как ослепительны казались те существа, что тут мне повстречались - их лик на ангельский похож: руками взявшись, тот народ составил дружный хоровод, и Радость их была солисткой, народной истинно артисткой. Так Радость пела, и покой с тем пени-ем вливался в мой собственный настрой. И Радость, весело вертя хвостом (была она в обличье непростом), кружилась быстро в танце том, и круг был ею весь влеком. Фигуры в нем изображала, и рит-мы ножкой отбивала, притопом лёгких башмачков, порядок был у них таков. Однако, что же музыканты, флейтисты, также оркестран-ты, жонглер и менестрель, что голосом выводит звучно трель? Так весело они поют и не считают здесь минут. Так в чем задача госпо-дина? Следить за круга серединой, и выдвигать попарно дам (и тут их делят - дам-не дам?), поелику он любовался сам. В прческе каж-дый завиток, сидит, как влитый, видать, на супер-пенку витый, вульгарного наряда вовсе нет, всё ладно, и покрой, и цвет. Так гра-циозно танцевали, то разбегались, то встречали друг друга, ра-достно смеясь, соприкасались, и, кружась, друг друга искренно лобзали, но снова скоро убегали. Да, эта юность столь резва, что закружилась голова, мне был бы труден этот трюк - вдруг взять и встать в тот круг как друг. Я взглядом встретился с одной, на вскидку просто вамп (сказать могу, однако, вам, что Куртуазностью зовут прекраснейшую даму) - так расторопна, так добра, ну и по-ходка от бедра, когда взмахнет она ногой, или рукой, точно не знаю (да как мне знать, коль дело было в разгар мая?). Она, любез-но так воркуя: «Чем быть могу полезна вам? Всё дам, не дам лишь поцелуя. К тому ж, настал и ваш черед вступить в наш общий хоро-вод, ваше лицо и платье - всё красиво», - вот так сказавши не спеси-во, берет меня прям за рукав. А я, ни слова не сказав, совсем ни-сколько не смутился, взял, да и встал, хотя совсем не замышлял, однако смелости хватило. Вообще-то это очень мило - что доброй дамой приглашен. Вот, хороводом окружен, я рассмотреть могу свободно кого угодно, танцоров тех со всех концов: наряды, вы-правку, лицо и чем садятся на крыльцо. Отчет даю, на том стою: наш Репозант и прям, и строен, высок, собой прекрасен, словом, самой Природой избран он, в любой компании Пан - он. Его фигу-ра без изъяна, лицо кругло, в меру румяно, в его сияющих глазах лазурь, что в майских небесах, и волосы бегут волной, блестит от-тенок золотой. В плечах сажень косая вбита, но гибкий пояс гово-рит, что рыцарь и мышцу имеет из гранита. Сказали б вы о нём - герой! Так доблестно хорош собой. А уж какой он кавалер! На све-те нет лучше манер. Наряд богат и ловко сшит, на платье из парчи фигуры птиц, а на ногах простые туфли на шнурках, не сапоги и не сандальи, короче, вы б легко его узнали. На голове венок из роз, он смотрится, что твой Христос. Но кто же так его любил, что венчик сей ему столь мил? Певица Радость - да, она всегда быть спутницей горда, веселым танцем увлечен, за руку держит он прекрасную свою девицу, ну как ей можно оступиться? Её лица румяный тон был словно розовый бутон, а кожа до того тонка, что не удержит и щипка, сразу синяк, и ох, и ах, и ты остался на бобах. Нос, видно, вылепил сам бог, а ротик целовать бы мог без устали любого, (ну, это нам как раз не ново), белесый волос был густой, блестел на нём шнурок простой. На шляпке шелк,вот ведь отделка, да как рисунок вышит мелко! И платье золотой тесьмой расшито щедро дорогой. Смотрю на платье господина - ну точно эта же картина! Так, бог любви был в хороводе, в его капризах, как в погоде, нам ничего не угадать, стреляет, метко чтоб попасть. И вряд ли сей каприз кто-то исправит, он лично всеми правит: в служанку даму превратит, за-носчивость ей воспретит, он против всех порядков света сеньора сделает валетом. Но сам он выглядит, как дож, и на виллана не по-хож. Боюсь, не описать мне четко плащ Амура, в таком и леший не смотрелся б хмуро, он был сплетен из стебельков различных поле-вых цветков. И чисто белые цветки, и голубые васильки, рисунок так замысловат, что будто вышит целый сад. И к водопою шли по-парно мельчайший зверь и леопарды. Орнамент, что их окружал, сюжет единый содержал: весьма чудеснейшие птицы, а с ними ма-ленькие львицы, эмблемы, ромбы тоже есть, ну как такое можно сплесть! Амура шапка источает такой прекрасный аромат, что по-лон им чудесный сад, и соловьи над ним кружатся, и детки их спать не ложатся вечерней позднею порой, хотя пора лететь домой. Спу-стился и Амур тут, наконец, он появился в сонме птиц, как их отец. А рядом с ним - Нежнейший Взор, но смотрит он всегда в упор, по-ка упор не упадет, прекрасный юноша поёт. В руке, однако, он держал два тюркских лука, но мешал тяжелый груз его движенью, он мог лишь наблюдать круженье. Один был старый лук и крут, почти совсем уже погнут, зато изящен луг другой, из древесины молодой. Он так отлично отшлифован, и вдоль как будто разрисо-ван фигурками Прекрасных Дам и кавалеров по пятам. Всего деся-ток стрел в наборе, не говорим мы здесь о вздоре, лишь половина в оперенье золотом, всё складно так лежало, остро, что твоё жало. Стрелы бы всякого достали, пока они внутри, те жертвы сильно бы страдали, но не металл бы их замучил, а Краса, (и как на это смот-рят Небеса?), однако, хоть она и лучше всех, её успех не длится век. Куда как чаще успех имеет настоящий её сестричка - Простота, все-гда мила, ко всем добра. Была и третья здесь сестра, ей храбрость добавляет ценность, зовут девицу Откровенность, и с Куртуазно-стью в ладах, скажу я вам, и ох и ах легко ей удаются, с Компанией такие хорошо ведутся. Недалеко летят их стрелы, есть и у них свои пределы, но если кто-то под рукой, он тут же станет сам не свой. А пятую прозвали Милый Вид, опасности он не таит, да вот и он спо-собен поранить нежную особу. Как скверны те другие пять! Врагу бы их не пожелать! И, первая из них - Гордыня, вид отвратитель-ный второй, презренной Низости с душой кривой, она вся в черной краске - Предательства жестокой маске. Ещё средь них одна была - Стыдобой вроде названа, четвертую с большой печали Отчаяньем зачем-то звали, а пятая - само Непостоянство, вот эти все в горба-тый лук положены пучком ровнёхонько в пять штук. О силе стрел молчим пока, но обучу не свысока значенью их и смыслу, всю исти-ну, клянусь, и сам я не осмыслю. Ещё не кончен мой роман, огласке честно всё предам, всему имеется свой срок, пока ж изучим сей урок. Вопрос: зачем же бог любви их выбрал в спутники свои? Он в танце обнимал Красу, как заводной, всегда, и та совсем не сумрачна была, хотя лицом белым-бела, и облик весь её уж как сиял, что мир вокруг весь освещал, сравнимо разве что с Луной - ведь рядом свечкою одной казаться станет всякая звезда. А стан прямой так хрупок был, и лик раскрашен без чернил, и косы светлые до пят, схватить в ладонь их всякий рад - была б хорошая езда и подходя-щая звезда, чтобы умчаться в глушь! (Хоть кто-то скажет - это чушь! Мне б не забыть её вовек, но где ж тот прошлогодний снег? Волненье сердце наполняет, когда о ней напоминает какаянибудь брошь… Чего ж хорошего мне в том? Мы это памятью зовём.) Но у соседки Красоты весьма надменные черты, к сестре так смело по-дошла, ведь ростом сильно превзошла она саму Красу, и всем все-гда внушает страх, кто с нею, знаешь, не в ладах. Порой вся наша жизнь в этих руках, а что зовут её Богатство, это так, поймёт, ко-нечно, всяк дурак, легко прикормит подлецов, завистников и сонм льстецов: любви достойных лишь унизить они мечтают, и надо ви-деть, где витают их мысли подлые и сны, они ведь для дурного дела рождены. Зависят все от госпожи, при ней, что робкие пажи, но стоит только отвернуться, в сей миг словесные ножи запустят в ход, честнейшего не пощадят, и жизнь от этого становится, что ад. Бо-гатство выглядело знатно, одежда скроена занятно, пурпур и золо-то, графья и короли, а воротник был серебром чернёный обводник, блиставший сотнями огней из бриллиантов и других камней, а по-верх платья пояс с пряжкой, ни у кого таких замашек не найти, од-но Богатство на такой демарш рискнет пойти. На пряжке дивный камень был, он свойства чудные таил: давал он отвращенье от вся-ческого отравленья. Другой от боли был зубной - лишь брошен взгляд, один-другой, и зубы больше не болят, и тут же позабудется сей ад. На белокурых волосах, в тугих затейливых косах сияет диа-дема, в оправе тут рубин и дивный изумруд, а также, всяк сапфир - оттенков разных целый мир, но вот дилемма: раз даже ночью свет алмаза простому глазу виден сразу, то, что тогда дороже - само бо-гатство или цельность рожи? С ней под руку всегда милейший друг (и не один), прекрасный молодой, конечно же, блондин, и тот пред-почитал один селиться, как будто чтобы без стеснения рядиться, но, словно вор, себя браня, он всё ж мечтал украсть коня иль хоть из золота игрушку, чтобы серьгою вставить в ушко. Ведь надо ж день-ги добывать, чтобы расходы покрывать. Тут рядышком стояла Щедрость, всех одарять - её потребность, известны всем её манеры - всегда с ней рядом кавалеры. Её хоть даже разори, она ответит вам - бери! Таков уж Александров род - раздачами щедрот любую кре-пость он берет, хотя Стяжательство само не так уж сильно мудрено, хоть и стремится накопить, да Щедрость всё же впереди. К врагам - с подарками всегда, и вот они уже друзья, и нищий, и богатый рад, что нет у Щедрости преград. Скупой один среди людей не может отыскать друзей, а Щедрость души покорит, как привлечет металл магнит. И носит она тот же цвет - её пурпурный силуэт точен и строен, как рояль, и взгляд стремится вечно вдаль. Лицо красиво, как у всех, а что до ворота, вот грех, забыли, что ли, его к одежке пришпандорить? И хоть была вся грудь навылет, её не портил этот выход, все отмечали этот вид, что платье хорошо сидит, ведь любо-ваться было можно её атласной белой кожей, а под руку она вела рыцаря Круглого Стола, придворного царя-Медведя, так, имя Доблесть у него, что не смущает никого. С турнира к даме он при-мчался, но вот соперник оклемался, гремит копьём он под окном, но фигу видит лишь вверх дном. Помят копьём блестящий шлем, так уж не лучше ль сдаться в плен? За ними Искренность скользит, и у неё прекрасный вид, глаз синий, чистый, как слеза, ну и лицом она бела. Опять же, родом из блондинок, и на одежде ни пылинки, округлы брови, лёгок верх, ей тоже прочим мы успех, чистейший, как первичный зимний снег. Да, светлый лик её являл признание своё с готовностью тому быть верной, кто к ней любовь проявит первый. В душе сочувствие имеет и всех подряд она жалеет. Одежда из простого льна ей в украшение дана, и замечательно сидела, а цвет, конечно же, был белый. В руке её дрожала ладонь красивого юнца, любить он может без конца, и был похож он на сеньора, ка-кого-нибудь там Виндзора, я принца в нем тотчас признал, хотя и имени не знал. Тут Куртуазность все любили, она любила тоже всех, ну и меня, знать, не забыла, в чём признаюсь, да, был сей грех. Едва заметив в стороне, она приветливо ко мне, такая вот ириска, придвинулась без риска - не подозрителен, не глуп был взгляд её, и тон не груб - с такою можно говорить, без страха осме-янным быть. Была она темноволоса, и очень из себя пригожа, и друг её весьма пригож, с оружьем в замок был он вхож, им хорошо владеет, почет воздать он всем умеет, и очень он собой хорош.

1251-2188

Вдруг вижу, что невдалеке здесь бродит Беззаботность, совсем уж налегке кружит среди красавиц, я описал всю прелесть в ней, и не-чего сказать сильней. Однако всё ж отмечу, что бесконечно счастлив был, когда калитку мне открыв, впустила в сад она меня, хотя слег-ка и побраня. А рядом Юность, будто пава, на стройных ножках выступала, пятнадцать минуло всего, ещё не знает ничего. Резвиться было ей привычно, она прелестна и мила, ни на кого не держит зла. И друг её тут прискакал, и так девчонку обнимал, ведь радостней других утех поцеловаться им при всех. Парнишка этот тут всех краше, и вряд ли он подружки старше. Не всех я перечислил здесь, ещё тут кой-какие есть, но, круг танцоров рассмотрев, я путь про-должить захотел - туда, где лавр произрастает и кедры местность украшают, где сосны томно так шумят, и тутовых деревьев ряд… Танцоры в волю наплясались, и отдыхать ведь тоже бремя, потехе час, гулянью - время, и все на парочки распались, и очень быстро разбредались в тени о личном говорить - как же чудесно отдыхать умеет это племя! А я всё дальше уходил, по саду весело бродил, и вдруг случайно стал свидетель, как бог любви слугу приветил. И вот какой тут разговор повел с ним этот Нежный Взор: Амур в печали рассуждал, что лук без дела пропадал, вдруг, вынувши одну из стрел, он взял меня тут на прицел. Но мне уж ясно, что за план в свою башку принял болван, и что за жребий был мне дан, и лишь мечту в груди храня, что не оставит бог меня, и отведет удар смертельный, я продолжал свой путь петельно. Амур, свой взгляд не от-водя, за мною пристально следя, пока я изучал устройство сада, к Амуру повернувшись задом, и получилось, что квадрат, чему я был, конечно, рад, божок, - какой же это гад! - стрельнул разочков пять подряд. (Он вел себя, как извращенец, ужо получит на печенец, и

Свидетельство о публикации №124092404653

Лариса Миронова 25.09.2024 15:28 • Заявить о нарушении