Веды и влияние стихов на ум

Переводя ведичесаие писания на различные языки мира, преданные старались сохранить их смысл как можно более точно. Это было очень важно, и, судя по всему, задача решена. Не "перевели" только одно очень важное, и это - не смысл. Оно относится к методологии и касается доминирующего искусства для продвижения в бхакти - поэзии.

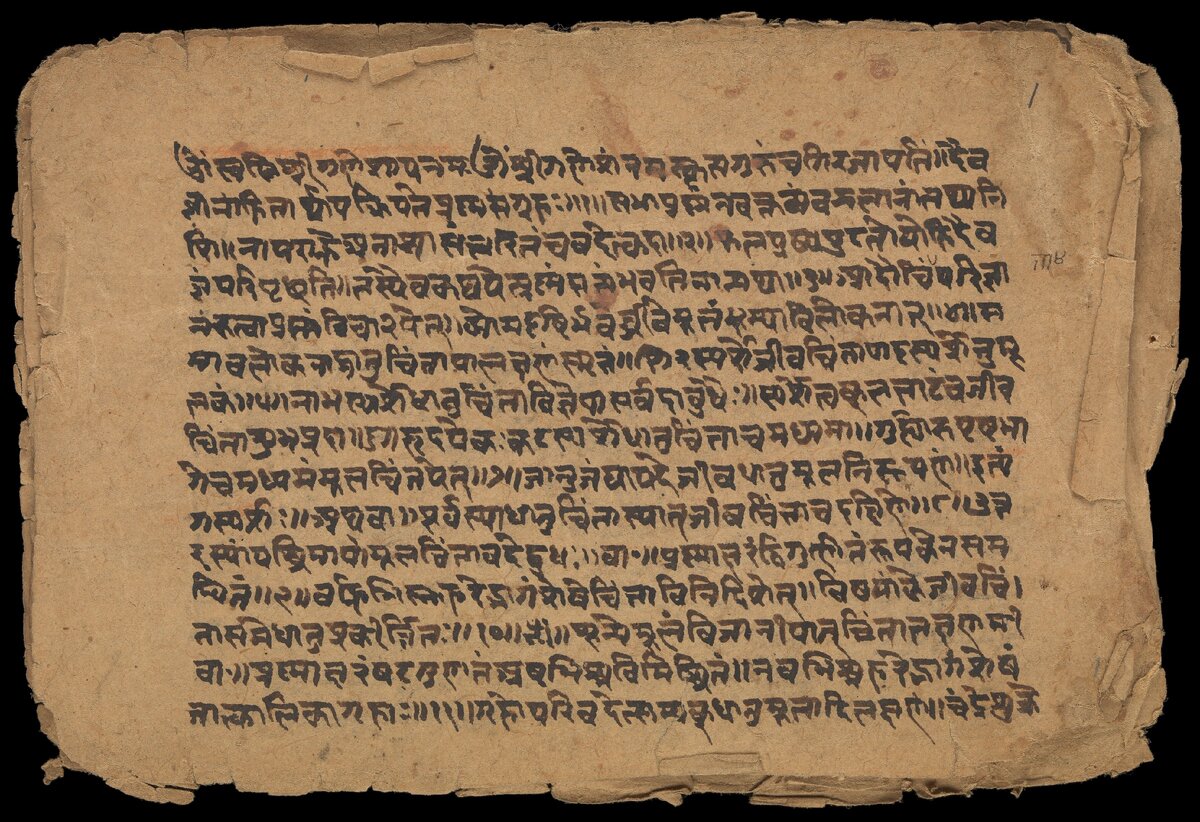

Веды были записаны стихами, но переданы на разные языки мира, по большей части, прозой. Исключением, если обратить взор на русскоязычную культуру, являются академические, зарифмованные переводы Рамаяны и Махабхараты. Есть также их переводы белым стихом, структура которого - строгий ритм без рифм, в том числе, так изложен нерифмованный, однако, ритмичный вариант Ригведы.

Среди вайшнавов ходит пословица: если змея коснулась молока, то оно отравлено. Поэтому академические переводы, поднятые людьми, не обладашими преданностью Кришне, признаются неавторитетными при их сопоставлении с переводами гуру из парампары или тех авторов, кого парампара считает признанными индуистами.

Тем не менее, эти изданные советскими учёными ведические писания (без спекуляций, политики, но не без небольших неточностей, к примеру, "павлин на голове" вместо "павлиньего пера") использовались для изучения и лекций многими преданными. Особенно они были востребованы в восьмидесятых и девяностых, когда у вайшнавов не было традиционных для парампары изданий Рамаяны и Махабхараты, поскольку их транслировать не торопились. Они классифицированы, как итихасы - эпосы (типа "Манаса" и "Гильгамеша", только ведические). При сравнении с Бхагаватам они низшие писания. Главным из Итихас считалось опубликовать Бхагавад Гиту, наиболее философскую часть Махабхараты. Кроме эпосов, у вайшнавов не было и нет переведенной и отредактированной ачарьями Ригведы, которая не пользуется у них популярностью. Эта древнейшая из четырех Вед посвящена поклонению различным богам и соме, напитку, дарующему силу мудрецам. Он замешан на травах с молоком, впитывающим эфирные масла растений, его принимают в качестве подношения боги. Кому это надо в современных вайшнаских обществах, где поклонение полубогам прописывается, как неумное и мало полезное занятие, может запросто порицаться? А разве оно не используется, как старшими, так и младшими, совершенно всеми? Зашла парикрама в храмы Шани, Ганеша, Махадева, Ямуны с Ямараджем, и все поклонились, хотя кто-то из них не подумал, что совершил поклонение полубогу. Сома же вынесена на райские планеты, будто, на земле её вовсе нет. А если, представьте, её дали, как сладкий рис махараджу Дашаратхе на жертвоприношении, допустим, раздали на пиру в День Ангела Баладевы, то её испитие будет приравнено к употреблению спиртного? Про сому никто говорит. А не выдерживающие преданные, желающие с горя или от желания экспериментировать или получить допинг для надоевшей за годы работы, хотят изменить сознание, подбирают выброшеные в магазины бутылки алкоголя, кофе, то, что доступно, ищут что-нибудь дорогое, чаще нелегальное, типа Аяхуаски и 2CB. Психоделик вайшнавов - Махамантра, вход в трип - долгий, несколькочасовой, если концентрация хорошая. А если концентрации - нет, то нет и входа в транс, вокруг царит обыденность. От заброшенных в себя мантр преданный долго находится в устойчивом трансе, позволяющем легко контролировать чувства, понимать и ощущать, подобно тому, как визионер легко владеет чувствами под Сибирью (2 CB, продукт Александра Шульгина из кактуса Сан -Педро) и даже спокойно позволяет комару пить свою кровь, будучи в трипе очень щедрым и милостивым от высокого чувства благодарения ко Всевышнему, феям, судьбе, природе или божеству кактусов Мескалито. Почти, как бенгальский вайшнав Васудева Датта, подбиравший червей, которые выпали из язв на его коже, возвращавший их в мясо, чтобы они не голодали. Это было отклонение, прошу правильно понять, сома - шастровый продукт и не может остаться без внимания, вернемся к главной теме.

Позднее появились варианты Махабхараты и Рамаяны, набранные с семинаров (скажем, Атмататтвы Прабху), первый том "Рамаяны" Джагадмохини (Джагадьони), "Махабхарата" Парамахамсы, переводы преданных из других стран. Всё в прозе как можно более точно, вплотную к оригинальному тексту, однако, с потерей поэтической подачи. Материалом для этих семинаров и переводов использовалась, по большей части, тоже проза, так что от авторов нельзя было ожидать, что они приготовят повествования в поэтической форме. Философская проза - сложившийся, генеральный стиль современных ведических литераторов. Он допускает исторические повествования о вайшнавах, своего рода "Лавсаики", вкрапляющие в полотно философию шастр, реализации, описание ритуалов и манер вайшнавов. А если хочется вернуть методологию мудрецов, то старшим следует уделять этому внимание и вдохновлять способных преданных на стихотворное переложение ведических текстов.

Увы, многие считают поэзию несерьезным жанром, в этом виноват выход на авансцену других видов искусства, в первую очередь, кино и видео. Иная причина - негативное влияние современной культуры. Деградировали эстетические вкусы человечества. И на потерю уважения и интереса к поэзии подействовало снижение уровня мастерства поэтов, содержательности их трудов. Отсюда в обществе возникло отношение к их творчеству, как к легковесному.

Преданные, за неимением шлок на родном языке, заучивают стихи и бхаджаны на санскрите и бенгали. Так принято, и многим покажется неприемлимым петь перед божеством программную Гуру-аштаку на русском. Тем не менее, какие-то преданные осуществили перевод на наш и другие языки ряда шлок, вайшнавских песен и поэм, что было реализовано, скорее, спонтанно, не так, как заказ издательства Бибити. Что-то сделано хорошо, что-то плохо или недоведено до совершенства. Эти труды более или менее используются преданными, однако, чаще имеют отношение к себе, как не к первостепенным, если сравнить их с неисчислимыми томами философской вайшнавской прозы. Они не легитимированы, главным признаком легитимности, скажем, в ИСККОН, является издание книги в Бибити, на,худой конец, в ФК, а в других вайшнавских организациях соответственно в издательствах, признающихся там авторитетными.

Существует разница между поминовением стихов на родном языке и на иностранном, особенно если он малознаком или вовсе незнаком. Всем, видимо, встречались бхакты, которые не до конца понимали смысл каких-то шлок и песен на санскрите и бенгали, хотя знали тексты наизусть. Как же они надеятся попасть в духовный мир, где "каждый шаг танец, песня, а каждое слово - песня"? Это изречение из "Брахма Самхиты" означает, что язык Голоки Вриндаваны - поэзия.

Когда мы заучиваем стихи на родном языке, нам легко их помнить. Допустим, немало стихотворений из школьной программы и часто прослушиваемых песен мы знаем наизусть, через всю жизнь несем их с собой в аудиотеке сознания. Но в отношении санскритских шлок из шастр - у многих это иначе. Чтобы процесс понимания и обучения шёл полноценно, необходимо постоянно помнить игры и философию Господа, чему прекрасно служат стихи. Как шарманка, они звучат и звучат в эфирной области сознания, вращаются, увлекают и наставляют.

О необходимости стихов в методологии писал французский философ эпохи Просвещения Жан Жак Руссо, когда определял стандарты для учебников. По его наставлению, вначале автор должен ясно изложить темы в прозе. Затем ему следует перевести их в стихи. Эта методология является наилучшей для учебного процесса, ибо она обеспечивает качество памятования.

Московские аналитики утверждают: "Многие слышали, что заучивание стихов развивает память. Почему это происходит, как правило, мало кто задумывается. Оказывается, при интерпретации неопределенностей наш мозг работает более активно, чем при чтении однозначных текстов.

По результатам эксперимента, проведенного нейробиологами Университета Карнеги-Меллона, оказалось, что мозг остро реагирует на необычные поэтические обороты, а это, в свою очередь, приводит к мобилизации нервной системы. Обработав слово или оборот со множественным значением, наш мозг не возвращается сразу в прежний ритм работы, а сохраняет добавочный импульс, который стимулирует продолжать начатую деятельность. Можно сказать, что чтение стихов, которые нам нравятся, вызывает желание делать это снова и снова.

"Что же заставляет мозг так напряженно работать? Практически все слова языка имеют более одного значения, и если в простой прозе, как правило, востребовано одно значение, то в стихотворчестве все иначе. Как говорил Осип Мандельштам, в поэзии мы имеет дело с «пучком» смыслов, из которых нужно выбрать наиболее точное значение, а их может оказаться несколько. Даже такие простые слова, как «мусор» или «дорога», — неоднозначны. Скажем, «мусор» кроме главного значения «отходы жизнедеятельности» имеет, например, смысл «лишние мысли в голове». А «дорога» может обозначать «выбранное человеком направление в жизни», — обратила внимание психолог Ирина Серова", давшая интервью московским аналитикам. https://dszn.ru/press-center/newеще хочется возвращаться к стихам, поскольку они затягивают ритмом. Ритм настраивает нас, налаживает внутреннюю гармонию. Скажем, морякам песня помогает переносить тяжелый труд и слаженно работать в море. Песня Харе Кришна - тоже прекрасный тому пример, преданные по утрам с помощью её пения и повторения трех Имён Господа на чётках, прекрасно настраиваются на день. Три санскритских слова все помнят, и кому-то достаточно. Сознание освобождается от чепухи, и они довольны, что с помощью мантра-медитации положили еще один кирпичик в свой строящийся дом в духовном мире.

Благо, обретаемое человеком от песни, прекрасно передал Василий Лебедев-Кумач:

"Легко на сердце от песни веселой,

Она скучать не дает никогда.

И любят песню деревни и села,

И любят песню большие города.

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет, и ведет,

И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадет!"

Пойте мантры и ведические стихи на родном языке!

Свидетельство о публикации №124092403967