Купеческим радением, высочайшим повелением

Известно, что из 36 кораблей, возвратившихся с промыслов в течение двух десятилетий с 1777 по 1797 год, Шелихов участвовал своими капиталами в снаряжении 14, а принадлежавшие Шелихову совместно с курским купцом Голиковым суда доставляли пушнины больше чем на 300 тысяч рублей каждое. Однако в это время у компаньонов появились и серьезные конкуренты. Из 36 судов — 9 были снаряжены купцами Пановыми, причем в противоположность Шелихову только 2 из них были отправлены ими в компании с другими купцами, а остальные суда Пановы отправили на промыслы самостоятельно. Стоимость пушнины, привозимой на судах, в течение одного года нередко достигала 200 тысяч рублей.

Широко известна была компания купца Лебедева-Ласточкина, отличавшаяся большой предприимчивостью и перешедшая от разовых экспедиций к системе организации постоянных поселений в местах промысла. Конкуренция между нею и шелиховской компанией доходила порой даже до вооруженных столкновений. В условиях жесткой конкуренции необходимо было добиться максимального снижения расходов, в первую очередь за счет оплаты труда русских промысловых людей, на которую уходила почти половина стоимости всей добытой пушнины. Иначе обстояло дело с туземцами, в отношении которых промысловые компании не привыкли церемониться. В данном случае интересы группы купцов, в частности Шелихова, добивавшегося монопольных преимуществ, и интересы правительства совпадали. Не желая рисковать международными осложнениями, связанными с официальным присоединением американских колоний к Российской империи, правительство видело в создании мощной монопольной компании путь скрытой экспансии на побережье Тихого океана.

Если бы в колониях было установлено государственное (коронное) управление, то любой конфликт мог легко перерасти в вооруженное столкновение с иностранными державами. В случае коммерческой компании возможность дипломатических осложнений значительно снижалась: правительство всегда объяснить то или иное столкновение деятельностью частных купцов, действовавших за собственный риск и страх. Шелихов учитывал создавшуюся благоприятную обстановку и, опасаясь, как бы представители конкурирующих объединений не опередили его, сразу же по приезде в 1787 году в Иркутск представил губернатору детально разработанный проект создания мощной компании.

Проект Шелихова состоял из девяти пунктов. 1-й и 5-й пункты были посвящены вопросу о подчинении компании правительственным учреждениям. По мысли Шелихова, компания, дабы «не последовало помешательства», не должна была зависеть от камчатской или охотской администрации, а, считаясь под «высочайшим покровительством», должна была всецело подчиняться иркутскому генерал-губернатору. При этом компании должно было быть предоставлено право в исключительных случаях обращаться непосредственно к Екатерине, пересылая ей донесения через своих курьеров, что могло обезопасить ее от притеснений иркутского генерал-губернатора. Во 2-м, 3-м и 4-м пунктах говорилось о наиболее существенных для будущей компании вопросах — о комплектовании вооруженной охраны и необходимой рабочей силы.

«Для дальнейшего впредь [в] предприятиях компании вспоможения крайне нужно, — писал Шелихов, — чтоб удовольствована оная была к содержанию заведенных крепостей, а не менее того к обороне и защищению приведенных мною имянем компании народов в подданство ее императорского величества, людьми военнослужащими и дисциплину сведущими снабдить до ста человек».

Этот проект был развит Шелиховым в записке, дополнительно представленной им вместе с компаньоном Голиковым в феврале 1788 года, уже на имя самой Екатерины II: «В помощь же команды можем мы с пользою употребить до нескольких тысяч из жителей островских, яко народа храброго, крепкого сложения, удобного к перенесению всяких трудностей, ко всяким предприятиям способного, неустрашимого и коего повиновение к русским начальникам и приверженность к подданству вашего императорского величества во многих случаях опытом нами уже изведано».

Русская рабочая сила должна была комплектоваться из лиц с просроченными паспортами, неоплатных должников и ссыльных, т. е. из тех, кого можно было бы эксплуатировать без всякого стеснения, и кто не имел возможности когда-либо порвать с компанией. Основные кадры промысловых рабочих должны были, однако, состоять из туземного населения. По предположениям Шелихова, компания должна была создать нужный контингент туземной рабочей силы путем покупки «у американцев людей, находящихся у них в плену и им с давних времен принадлежащих, каковых есть у американцев изобильное число». Эти рабы, называвшиеся калгами, должны были поступить в полную собственность компании. Что же касается алеутов и курильцев, то компания требовала «оказать свободу в найме для употребления в морские должности и для других надобностей встретиться могущих по нонешнему компании предприятий».

Проект Шелихова и его компаньона Голикова были препровождены для рассмотрения в Комиссию о коммерции, которая в марте 1788 года признала их заслуживающими внимания и одобрила. Однако Екатерина с решением Комиссии не согласилась. Из проекта Шелехова был утвержден лишь 9-й пункт — о награждении участников компании. Шелихову и Голикову были пожалованы шпаги и медали «для ношения на шее с портретом ея величества на одной стороне, а с другой с изъяснением, за что даны».

В этот же период яснее намечается союз царской России с Англией, который окончательно был закреплен в 1791 году их совместным выступлением против буржуазной революции во Франции. Желание сохранить дружеские отношения с Англией усугублялось еще тем обстоятельством, что от позиции английского правительства по отношению к Турции и Швеции во многом зависел исход обеих войн, которые вела Россия. Предоставить в этот момент привилегии какой-либо промышленной компании, действовавшей в Америке, и таким образом, официально санкционировать ее деятельность, которая затрагивала интересы Англии, царское правительство не решалось, что стало основной причиной, заставившей Екатерину II отложить на время проект создания монопольной компании.

Предоставление привилегий приходилось отложить до создания на Тихом океане надежной военной базы. Эта мысль весьма ясно выражена в одном из докладов Екатерине того же иркутского генерал-губернатора Пиля. Вполне одобряя деятельность компании Шелихова и Голикова, Пиль полагал, однако, что «полезное движение оной по берегам Америки» возможно лишь в том случае, когда «заведется Удинский порт и умножатся при оном военные силы ваши».

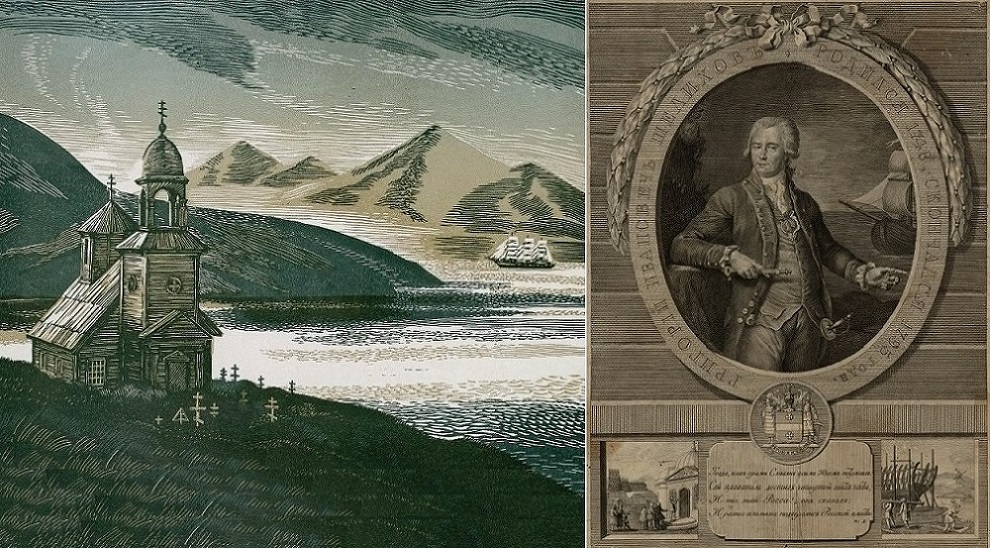

Пользуясь покровительством екатерининского фаворита Зубова, Шелихов старается привлечь внимание Екатерины II иным способом. Воспылав необыкновенною ревностью к православию, он забрасывает Екатерину просьбами о дозволении ему строить в колониях церкви, ибо появление там русских «воспламеняет в не имеющих никакого закона народах усердие быть христианами». Одновременно компаньон Шелихова Голиков обивает в Петербурге пороги синодского начальства, убеждая послать в Америку за счет компании духовную миссию, так как там ждут «просветления божия» чуть ли не 100 тысяч туземцев. Настойчивость рыльского и курского купцов возымела свое действие: Екатерина II отдала распоряжение Синоду о содействии Шелихову и Голикову «к основанию и распространению православной веры между народами Северной Америки». О подлинном отношении этих опытных дельцов к «священнослужителям» говорит, однако, одно из конфиденциальных писем Г. И. Шелихова к управлявшему компанейским заселением в Америке А. А. Баранову: «За нужное почитаем, — писал Шелихов 9 августа 1794 года, — чрез сие к вам писать собственно для вас следующее по компанейским делам, ибо то письмо наше к вам, что написано о новом заселении, должно быть представлено правительству, коему внутренние наши дела знать не нужно». Сообщая о скором приезде в колонии духовной миссии, Шелихов велит построить для нее монастырь в селении, и при этом добавляет, что следует его «так построить с церковью, чтобы монахи не видели, что делают бельцы, а бельцы не видели б, что делают монахи».

По тщательному рассмотрению Святейшим Синодом был отдан приказ в Валаамскую обитель, как наиболее близкую по условиям пребывания монахов, чтобы выбрать из братьев и послать на остров Кадьяк в Павловскую гавань желающих в миссию.

В миссию, отправленную по Высочайшему повелению в 1793 году, состоявшую из восьми духовных монашествующих особ с архимандритом Иоасафом во главе от Валаамского монастыря входили: архимандрит Иоасаф (в миру Болотов), иеромонах Ювеналий (из горных офицеров), иероманах Афанасий, иеродьякон Нектарий, монах Иоасаф, монах Герман, иеромонах Макарий. От Коневского монастыря в миссии были иеромонах Макарий и иеродьякон Стефан (из бывших морских офицеров). При миссионерах были отправлены еще два церковных служителя, о которых история не сохранила никаких сведений. Да и сохранившиеся сведения о самих миссионерах сведения крайне скудны. Наконец в 1794 году русская православная миссия прибыла на освоенные русскими территории в Северной Америке, где и началось ее героическое служение…

Свидетельство о публикации №124091803718