Dcccxlv - бг, лев толстой и столпник в украине

DCCCXLV - Афанасий Никитин, БГ, Лев Толстой и Симеон Столпник в Украине

http://stihi.ru/2024/09/05/332

...

Где-то меж лесов и вод, Чистый светлый жил народ…

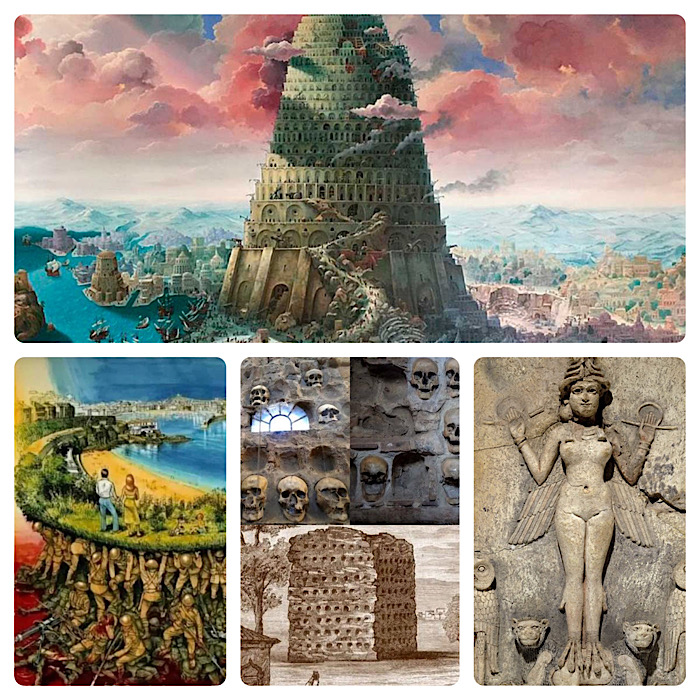

Башню строил царь Нимрод, Всё пошло наоборот…

Старый доктор Айболит, К ним в мешке привёз Ковид…

Миф ли это или сон, Одним словом - Вавилон…

Дышат все огнём дракона, Уходя из Вавилона…

Вместе башни там пустырь, Где жил раньше богатырь…

Сказка ложь и ложь намёк, Так сказал один пророк…

Сколько не смотри сей сон, Не раскроет тайн масон…

В сердце всех вошла стрела, Пряник, кнут и кабала…

С громким лозунгом «Свобода», Для ослепшего народа…

Все смешались языки, Возле древней той реки…

Странников не смог вернуть, Новый шелковый в ад путь…

Так вот странсвуют по свету,

И жонглёры и поэты…

А держащий землю слон, Девиц их берёт в полон…

Зло со злом на поле бьются, Просветлённые смеются…

А апостол их Андрей, Брошен в яму для зверей…

Странствуя по полю с рожью, Мир попутал правду с ложью,

Вавилон должен сгореть, Чтоб оставшихся согреть…

Z-ватных на сей пир так много, Широка туда дорога…

Трудно узкий путь найти, Если Вавилон в груди…

Путь внутри, а не снаружи, Проводник душе не нужен…

Но из всех зрачков-окон, Гневно смотрит Вавилон…

Мир построен из стекла, Вокруг всех лишь зеркала…

Вот о чём пел Назорей, И молчит старик еврей…

…

Somewhere between forests and waters, pure bright people lived...

The tower was built by King Nimrod, Everything went the other way around...

Old doctor Aibolit, brought Covid to them in a bag...

Is it a myth or a dream, In a word - Babylon...

Everyone breathes the fire of the dragon, leaving Babylon...

Along with the towers there is a wasteland, where the hero used to live...

A fairy tale is a lie and a lie is a hint, So said one prophet...

No matter how much you watch this dream, the Mason will not reveal the secrets...

An arrow, a carrot, a whip and bondage entered the hearts of everyone...

With the loud slogan “Freedom”, For the blind people...

All languages mingled, Near that ancient river...

Couldn't bring back the wanderers, New silk road to hell...

So they travel around the world,

And jugglers and poets...

And the elephant holding the earth takes them in abundance...

Evil fights with evil on the field, The Enlightened Ones laugh...

And their apostle Andrew was thrown into a pit for animals...

Wandering through a field of rye, the world confused truth with lies,

Babylon must burn to warm the rest...

There are so many Z-cottons for this feast, the road there is wide...

It's hard to find the narrow path, If Babylon is in your chest...

The path is inside, not outside, the soul does not need a guide...

But from all the pupil-windows, Babylon looks angrily...

The world is built of glass, There are only mirrors around everyone...

This is what the Nazarene sang about, And the old Jew is silent...

…

Бытие Глава 11 Стихи 1-9 (Сонодальный Перевод)

1

На всей земле был один язык и одно наречие.

2

Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.

3

И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.

4

И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.

5

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.

6

И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;

7

сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

8

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город.

9

Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

…

<<

Genesis Chapter 11 Verses 1-9

(Original 1611 KJV Bible)

1 One language in the world. 3 The building of Babel. 5 The confusion of tongues. 10 The generations of Shem. 27 The generations of Terah the father of Abram. 31 Terah goeth from Vr to Haran.

1 And the whole earth was of one language, and of one speach.1

2 And it came to passe as they iourneyed from the East, that they found a plaine in the land of Shinar, and they dwelt there.

3 And they sayd one to another; Goe to, let vs make bricke, and burne them thorowly. And they had bricke for stone, and slime had they for morter.3

4 And they said; Goe to, let vs build vs a city and a tower, whose top may reach vnto heauen, and let vs make vs a name, lest we be scattered abroad vpon the face of the whole earth.

5 And the LORD came downe to see the city and the tower, which the children of men builded.

6 And the LORD said; Behold, the people is one, and they haue all one language: and this they begin to doe: and now nothing will be restrained from them, which they haue imagined to doe.

7 Goe to, let vs go downe, and there c;found their language, that they may not vnderstand one anothers speech.

8 So the LORD scattered them abroad from thence, vpon the face of all the earth: and they left off to build the Citie.

9 Therefore is the name of it called Babel, because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad vpon the face of all the earth.

>>

This is the text and a scan of the actual, original, first printing of the 1611 King James Version, the 'HE' Bible, for Genesis Chapter 11. The KJV does not get more original or authentic than this. View Genesis Chapter 11 as text-only. Click to switch to the standard King James Version of Genesis Chapter 11

…

RECONSTRUCTION

Yes, there is a long period of reconstruction ahead. . . .

ALCOHOLICS ANONYMOUS, p. 83

The reconstruction of my life is the prime goal in my recovery as I avoid taking that first drink, one day at a time. The task is most successfully accomplished by working the Steps of our Fellowship. The spiritual life is not a theory; it works, but I have to live it. Step Two started me on my journey to develop a spiritual life; Step Nine allows me to move into the final phase of the initial Steps which taught me how to live a spiritual life. Without the guidance and strength of a Higher Power, it would be impossible to proceed through the various stages of reconstruction. I realize that God works for me and through me. Proof comes to me when I realize that God did for me what I could not do for myself, by removing that gnawing compulsion to drink. I must continue daily to seek God's guidance. He grants me a daily reprieve and will provide the power I need for reconstruction.

From the book Daily Reflections.

Copyright © 1990 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc. All rights reserved.

…

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Да, впереди долгий период восстановления. . . .

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ, с. 83

Восстановление моей жизни — главная цель моего выздоровления, поскольку я избегаю употребления первой порции алкоголя, день за днем. Эта задача наиболее успешно решается при работе по Шагам нашего Сообщества. Духовная жизнь — это не теория; это работает, но я должен жить этим. Второй Шаг положил начало моему пути развития духовной жизни; Девятый Шаг позволяет мне перейти к заключительной фазе начальных Шагов, которые научили меня жить духовной жизнью. Без руководства и силы Высшей Силы было бы невозможно пройти различные этапы восстановления. Я осознаю, что Бог работает для меня и через меня. Доказательство приходит ко мне, когда я осознаю, что Бог сделал для меня то, что я не мог сделать для себя, устранив гнетущее принуждение к выпивке. Я должен продолжать ежедневно искать Божьего руководства. Он дарует мне ежедневную отсрочку и предоставит мне силы, необходимые для восстановления.

Из книги Ежедневные размышления.

Авторские права © 1990 г., принадлежат Всемирной службе анонимных алкоголиков, Inc. Все права защищены.

…

Как это видит Билл #essentialsofrecovery

Вы экспериментировали?, стр.247

«Поскольку непредвзятость и экспериментирование считаются неотъемлемыми атрибутами нашей «научной» цивилизации, кажется странным, что так много учёных не хотят лично проверять гипотезу о том, что Бог появился первым, а человек — потом. Они предпочитают верить, что человек — случайный продукт эволюции; что Бога-Творца не существует.

«Я могу только сообщить, что я экспериментировал с обеими концепциями и что в моем случае концепция Бога оказалась лучшей основой для жизни, чем человекоцентрированная концепция.

«Тем не менее, я буду первым, кто защитит ваше право думать так, как вы хотите. Я просто задаю такой вопрос: «Пытались ли вы когда-нибудь в своей жизни думать и действовать так, как будто Бог может существовать?» Вы экспериментировали?»

Письмо, 1950 г.

Почему бы не подписаться на получение электронных писем со всеми ежедневными публикациями?

Или подписывайтесь на нас в Твиттере #essentialsofrecovery

…

Вавилонская башня

Башня, которой посвящено библейское предание

У этого термина существуют и другие значения, см. Вавилонская башня (значения).

Вавило;нская ба;шня (ивр. ;;;;;;;; ;;;;;; Мигда;ль Баве;ль) — башня, которой посвящена библейская история, изложенная в 11-й главе книги Бытия (Быт. 11:1—9). Согласно этой истории, после Всемирного потопа человечество было представлено одним народом, который разговаривал на одном языке. С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили построить город, названный Вавилоном, и башню (столп) до небес, чтобы «сделать себе имя».

Краткие факты Вавилонская башня, Местонахождение ...

Древнерусская миниатюра из «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова (1539)

Вавило;нское столпотворе;ние, именуемое творением столпа (строительство башни), согласно библейскому тексту, было прервано Богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни, разделились на различные народы и рассеялись по всей земле. Так история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа.

История

Схема Этеменанки.

По преданию, строительством Вавилонской башни руководил потомок Хама Нимрод.

Возможный прототип

Ряд учёных-библеистов прослеживает связь истории о Вавилонской башне с традицией строительства в Древней Месопотамии высоких башен-храмов, называвшихся зиккуратами. Вершины башен служили для отправления религиозных обрядов и астрономических наблюдений.

Самый высокий зиккурат (высотой 91 м, одна прямоугольная ступень и семь спиральных — всего 8) находился именно в Вавилоне. Он назывался Этеменанки, что означает «дом, где сходятся небеса с землёю». Неизвестно, когда именно было осуществлено первоначальное строительство этой башни, но она уже существовала во время правления Хаммурапи (1792—1750 до н. э.). Предположительно построена ассирийским зодчим Арад-аххер-шу при восстановлении Эсагилы — главного храма Вавилона — по указу Асархаддона, восстанавливавшего Вавилон после того, как его разрушил Синаххериб.

Ассирийский царь Синаххериб в 689 г. до н. э. разрушил Вавилон, этой же участи подвергся Этеменанки. Зиккурат был восстановлен Навуходоносором II. Евреи, насильственно переселённые Навуходоносором в «вавилонский плен» после уничтожения Иудейского царства, познакомились с культурой и религией Междуречья и, несомненно, знали о существовании зиккуратов. Айзек Азимов полагал, что они могли принять башню Навуходоносора в процессе её строительства за разрушенную.

Сама же башня разрушалась и реконструировалась несколько раз. Только после последней и самой крупной реконструкции[когда?] фундамент башни достиг ширины 90 м при такой же высоте сооружения. Подсчёты позволяют говорить о том, что для возведения этой башни было использовано около 85 млн кирпичей. Монументальная лестница вела к верхней платформе башни, где устремлялся в небо двухэтажный храм. Башня была частью храмового комплекса, располагавшегося на берегах реки Евфрат. Найденные археологами глиняные таблички с надписями позволяют утверждать, что каждая секция башни имела своё особое значение; те же таблички дают информацию о религиозных ритуалах, отправлявшихся в данном храме.

В 331 году до н. э. Александр Великий приказал разобрать здание для последующей реконструкции, которой помешала его смерть. Начатое ещё при Александре строительство Этеменанки так и не было завершено; остатки верхней части зиккурата были вывезены в округ Новый город, где из них началось возведение греческого театра. По этой же причине позднейшие путешественники и исследователи долгое время не могли обнаружить руин Вавилонской башни.

В исламе

Согласно исламу, неверующие люди действительно хотели построить некую башню, но в отличие от библейской версии, в Коране говорится, что её собирались построить в Египте.

Муса обратился к Фирауну и Хаману со словами: «Отпусти с нами сынов Исраила и не причиняй им мучения». Расспросив Пророка о том, кто является его Богом, Фираун приказал Хаману зажечь огонь для изготовления кирпичей, чтобы построить высокую башню, по которой он смог бы взобраться, чтобы увидеть Бога Мусы.

Это событие описано в аятах (28:36-40) суры «Аль-Касас» (Повествование).

; Когда Муса (Моисей) явился к ним с Нашими ясными знамениями, они сказали: «Это — всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших праотцев». ; Тогда Муса (Моисей) сказал: «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход в Последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». ; Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. О Хаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов».; Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к Нам. ; Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников!;.

— 28:36—40 (Кулиев)

Это событие также описано в аятах (40:36-37) суры «Гафир» (Прощающий).

;Фараон сказал: «О Хаман! Построй для меня башню. Быть может, я достигну путей, ; путей небесных, и взгляну на Бога Мусы (Моисея). Воистину, я считаю его лжецом». Вот так Фараону представилось прекрасным зло его деяний, и он был сбит с пути. А козни Фараона оказались безуспешными.;

— 40:36, 37 (Кулиев)

Крылатое выражение

В русском языке вавилонское столпотворение — устойчивое словосочетание (фразеологизм), в переносном смысле: суматоха, полный беспорядок, суета. В разговорной речи часто переосмысляется как производное от слова столпиться.

Остров Бабел (рус. Вавилон) назван первооткрывателем Мэтью Флиндерсом по громким крикам птиц, напомнившим ему историю о Вавилонском столпотворении.

…

ЕВАНГЕЛИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

28 августа (10 сентября по н. ст.) 1828 года родился Лев Николаевич Толстой. В этом году мир празднует 180-летие со дня его рождения. Гениальный писатель, мастер пластических словесных картин – и создатель утопического учения, которого можно поставить в один ряд с Т. Кампанеллой, Т. Мором и Н.Г. Чернышевским, еретик, оболгавший христианство. Сам Толстой свой уход из Православной Церкви объяснял духовным переворотом, случившимся с ним после постижения истинного учения Христа. Между тем духовный путь Толстого складывался вовсе не так.

Правила жизни

Поиски собственного духовного пути начались у Толстого много раньше его «обращения» в «истинное христианство», и к своим главным «открытиям» он пришел задолго до пресловутого «переворота». Проследить зарождение и развитие его идей помогают ранние дневники, которые писатель вел с 1847 года и которые являются более надежным источником, чем знаменитая «Исповедь», написанная в 1882 году. Достоверность «Исповеди» ставили под сомнение православные исследователи творчества Толстого, особенно И. Концевич, заметивший, что она противоречит дневниковым записям. «Исповедь», написанную в зрелые годы, следует рассматривать как пропагандистское сочинение, где в художественной форме изложены идеи толстовства. Записи же в дневниках, делавшиеся непосредственно после прошедшего дня в течение всей жизни писателя, не предназначались для посторонних. И в них мы найдем совсем иное.

От Церкви и православного вероучения Толстой отошел довольно рано. Тому способствовала обстановка детства: в семь лет ребенок полностью осиротел, его воспитывала дальняя родственница Т.А. Ергольская. В «Исповеди» Толстой писал, что он был крещен и воспитан в православной вере. Однако религиозного чувства у него не развилось, и пылкой детской веры тоже не было, скорее, наоборот: «Я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко». Уже у десятилетнего мальчика это шаткое доверие было подорвано воскресной новостью гимназиста Володеньки М., который сообщил открытие, что «Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки». Это было принято «как нечто очень занимательное и весьма возможное». Духовная атмосфера не располагала к Церкви. Старшего брата Дмитрия, который страстно уверовал в Бога, учась в университете, все прозвали Ноем и подымали на смех; даже попечитель Казанского университета делал неуместные сравнения с библейскими персонажами, убеждая смущенного молодого человека потанцевать. Подобное воспитание убивало в зародыше и без того слабое религиозное чувство ребенка: «Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует».

Зато в детстве пробудился первый интерес к тайне всечеловеческого счастья, не связанного с христианством. Эту тайну, по семейному преданию, старший брат Николай будто бы написал на знаменитой зеленой палочке и закопал ее в яснополянском парке (где потом Лев Толстой завещал себя похоронить). Если люди откроют ее, то она сделает их счастливыми. Толстой в старости писал, что тогда верил в существование зеленой палочки, на которой написано то, что должно «уничтожить все зло в людях и дать им великое благо».

Личное неверие и отказ от Православия направили талантливого юношу к самостоятельным поискам истины и смысла жизни. В 1844 году Лев Толстой поступил в Казанский университет, но в 1847 году оставил занятия и вернулся в Ясную Поляну. Биограф Н.Н. Гусев связывал его уход из университета с тем, что ему приходилось постигать по требованию профессоров совсем не нужные знания, в то время как молодому человеку хотелось свободно приобретать те знания, которые его интересовали. Однако этот поступок был прямо связан с началом формирования у 18-летнего Толстого его собственного мировоззрения и с неудовлетворенностью окружающей действительностью: «Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души», – пишет он в дневнике в марте 1847 года. И первый ключевой вывод, сделанный им в поисках правильной жизни, – решающее значение разума: «Все, что сообразно с первенствующей способностью человека – разумом, будет сообразно со всем, что существует».

Следующим постулатом, к которому пришел Толстой, стало совершенство, явившееся его ответом на вопрос об истинном смысле жизни. Этот вывод, сделанный Толстым в апреле 1847 года, останется и в его позднейшем учении: «Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего». Молодой Толстой решил заниматься усовершенствованием самого себя по специально разработанной им программе. Были составлены правила, которые должны были разносторонне развить все способности: телесные, умственные, нравственные и душевные качества и особенно сильную волю. Судя по дневникам, «правила жизни» захватили Толстого целиком, но религиозные вопросы пока перед собой он не ставил. Он окончательно разуверился во всем, что слышал об этом в детстве, хотя запись в правиле «для развития воли чувственной» показывает, что толстовское отношение к Богу начало складываться: «Я не признаю любви к Богу, потому что нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе подобным, или низшим существам, и чувство к высшему, не ограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе и непостижимому существу».

Через несколько лет Толстой пережил сокровенный религиозный опыт, который, казалось бы, должен был убедить его во многом. В июне 1851 года, находясь в действующей армии на Кавказе, он испытал очень сильное, благодатное чувство на молитве: «Мне хотелось слиться с Существом Всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня… Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все – и молитву, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно, чувство, которое я испытал вчера, – это любовь к Богу. Любовь, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное». Пережитое сильное, неподвластное разуму религиозное чувство вызвало у Толстого состояние растерянности и глубокого потрясения, он ненадолго отрекается от требований ясности и разумности, да и от самого себя: «Как смел я думать, что можно знать пути Провидения… Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить Его. Благодарю Его за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею; хочу постигнуть, но не смею – предаюсь в волю Твою!»

Отсюда начинается толстовское богоискательство (в «Исповеди» Толстой относит его к гораздо более позднему времени). Через год после своего религиозного переживания он находит смысл и закон жизни в добре, которое, в свою очередь, сталосмыслом духовного совершенства: «Дурно для меня то, что дурно для других. Хорошо для меня то, что хорошо для других… Цель жизни есть добро. Средство к доброй жизни есть знание добра и зла… Мы будем добры тогда, когда все силы наши постоянно будут устремлены к этой цели. Удовлетворение собственных потребностей есть добро только в той мере, в которой оно может способствовать добру ближнего». Совершение добра для других есть благо, в котором разумное постижение человеком смысла жизни соединяется с его нравственным жизненным поведением. У добра есть великий залог исправления зла в человеческой природе: «Человек, который поймет истинное добро, не будет желать другого». Эгоизм, «животная», «плотская» бездуховная жизнь есть зло. Толстой остается верным своей идее совершенства, переосмысленной по-новому: «Притом не терять ни одной минуты для познания делания добра есть совершенство». Эта мысль прослеживается в молитве Толстого, составленной им самим: «Боже, избави меня от зла, то есть избави меня от искушения творить зло, и даруй мне добро, то есть возможность творить добро. Буду ли я испытывать зло или добро? – Да будет воля Твоя!»

Однако ниспосланное чудесное переживание не привело писателя к вере, потому что он не смог охватить его разумом. Бог оставался загадкой для Толстого, который мечтал вывести понятие о Нем столь же ясно, как понятие добродетели, но пришел к выводу, что «легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем Существо, сотворившее его». В итоге он отказывается от признания существования личностного Бога, ибо это противоречит разуму и потому что это понятие не укладывалось в практически готовую систему толстовских представлений. Потом он исключит саму возможность молитвы. Мистика была для него неприемлемой.

Молодой Толстой ищет великого приложения своих сил, чувствуя, что «рожден не для того, чтобы быть таким, как все». И уже в марте 1855 года эти поиски приводят его к грандиозному утопическому замыслу, осуществлению которого он решил посвятить жизнь, – «основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Через пять лет, во время похорон любимого брата, идея обрела конкретную форму – «написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа-материалиста» – форму, вполне соответствовавшую собственной мысли Толстого.

Такова суть «чистого», еще не перенесенного на христианство толстовства, сформировавшегося к середине 1850-х годов, которое будет развиваться в течение всей дальнейшей его жизни, наполняясь новым содержанием, но никогда не изменится в своей сути. В «Исповеди» нет ни слова обо всех этих исканиях и выводах. Излагая ретроспективно свою жизнь как путь к религии, Толстой во многом создает художественный миф, главная задача которого – показать путь к истине, от тьмы и зла – к свету и добру, и тем убедить читателя в истинности своего учения. Согласно этой концепции, жизнь Толстого делится на два периода. В первом, до начала 1870-х годов, он жил в обществе по его законам, и если у него и были стремления к добру, то он скрывал их от окружающих, никакой веры он не имел ни во что, кроме «абстрактного совершенства», которое скоро сменилось тщеславием, а затем верой в прогресс. Зрелище смертной казни в Париже и смерть любимого брата в 1860 году породили в Толстом «сознание недостаточности для жизни суеверия прогресса» (как мы помним, тогда его уже осенила мысль написать материалистическое Евангелие). Он постепенно убеждался, что смысл в жизни отсутствует вообще, и едва не покончил с собой. Философия и наука не дали ему ответа на вопрос: «Зачем я живу?» Тогда он обратился к «простым людям» и увидел, что они живут верой, от которой он отказался в пользу разума.

После первого этапа жизни «во зле» и пережитого кризиса в конце 1870-х – начале 1880-х годов наступает второй этап: обращение в христианство, духовный переворот и обретение истинной жизни. Периоды «старой» и «новой» жизни, утверждает Толстой, противоположны в своей сути. «Пять лет назад я поверил в учение Христа – жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, что прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось… доброе и злое переменилось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как понимал его прежде», – пишет он в другом программном трактате «В чем моя вера». Итак, постижение «истинного» учения Христа – суть духовного переворота Толстого, как он сам об этом пишет. Забегая чуть вперед, упомянем, что к этому времени Толстой вывел давно желанное понятие о Боге: «Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь».Толстой, отрицая личностного «плотского» Бога-Творца и Христа-Логоса, верил в Бога-Духа как основу «разумения жизни», как начало всего, как духовное начало в человеке. Бог Толстого – безличностный; «молиться Ему все равно что молиться солнцу или небу, и просить Его о чем-либо все равно что просить о помощи или даровании небесные светила». Но люди есть сыны этого Бога своим духовным началом. Так закончился толстовский кризис, который одновременно завершал его богоискательство.

Толстой подошел к христианству с готовыми идеями. Он, конечно, мучился и метался, пытаясь понять Церковь, но ничего, кроме подтверждения своих мыслей, в ней не искал. Пришел же он в храм вослед простому, трудящемуся, «творящему жизнь» народу. В народной вере Толстого привлекло знание смысла жизни, который он считал истинным, ибо он был «ясен и близок» его сердцу: «Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым». Этот истинный смысл народ черпает из своей веры, и тогда Толстой принял народную веру, то есть стал ходить в храм и усердно исполнять все «обряды», не видя в них никакого смысла и считая все это «странным»: таинства, церковные службы, двунадесятые праздники, посты, поклонение мощам и иконам – то, что символизирует веру в Бога, которой у Толстого не было. Ведь он не считал Иисуса Христа Богом.

В «Исповеди» он признался, что богословие казалось ему «рядом ненужных бессмыслиц», и оно «не лезет в здоровую голову», но тогда он будто бы решил повиноваться всему с помощью различных софистических ухищрений. Например, его старший сын Сергей вспоминал, что отец решил «принять догматику, таинства и чудеса на веру, со смирением, так как разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному – Церкви».

А дальше выявилось главное: не рационализм, как считают многие исследователи, а именно собственные идеи не пустили Толстого в Церковь. Он утверждал, что в Евангелии его больше всего «трогало и умиляло» то учение Христа, «в котором проповедуется любовь, смирение, уничижение, самоотвержение и возмездие добром за зло», во имя чего он, Толстой, и подчинял себя Церкви. «Подчинившись» же Церкви, Толстой заметил, что эта сторона христианства не составляет главного в учении Церкви: «Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается Церковью самым важным». Учение же Церкви о личностном Боге-Творце, Христе-Спасителе и о Его воскресении, Толстому, по его собственным словам, было «не нужно». И потому «совершенно непонятное» для него таинство евхаристии стало ему препоной. Совершение этого таинства без малейшего искреннего чувства нанесло удар по мнимой церковности Толстого: «И зная наперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».

Потом уже, подводя под свое отрицание Церкви нравственный фундамент и упрекая Церковь в забвении Христа, Толстой писал, что оттолкнули его и одобрение Церковью гонений, казней, войн, и неприятие ею других конфессий, но главным было именно «равнодушие» к избранной им сущности христианства: «Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах, а Церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые Церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны, а правил, основанных на христианских истинах, не было». Как видно, он уже точно знал эти «христианские истины».

«Возвещение о благе»

Толстовская критика Церкви показывает, что он совсем не понимал предмет, о котором писал. Так, например, он пришел к выводу, сделанному из изучения «строго логической богословской теории», что будто бы «после Христа верою человек освобождается от греха, то есть что человеку уже не нужно разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только в то, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, то есть совершенно хорош. По этому учению, люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, то есть не могут ошибаться. Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети родятся без мук, болезней нет, смерти нет и греха, то есть ошибок, нет». Изложив эту, по словам архиепископа Иоанна (Шаховского), карикатуру на христианское учение, Толстой делает вывод, что оно – бессмыслица. «Кто верит в Бога, для того Христос не может быть Бог», – поясняет он в «Критике догматического богословия», потому что вера в Христа как в Бога совершенно искажает «истинный» смысл Его учения.

«Дорогие христианские истины» были отобраны Толстым по собственному усмотрению: только то, что являло пример разумного совершенствования в добре без веры и таинственности и даровало блаженство на земле. Это привело Толстого к учению о царствии Божием, которое должно настать в этом мире, то есть к утопии. Осуществил Толстой и свой самый сокровенный, глобальный замысел: в самостоятельном переводе Евангелий с древнегреческого языка и в сведении их «по смыслу» в один текст (что было сделано в 1879–1884 годах) предстало собственное учение Толстого.

Поэтому к чтению Евангелий Толстой подошел с двумя карандашами: синим, чтобы подчеркивать нужное, красным – вычеркивать ненужное. Ведь Евангелия создавали невежественные люди, не свободные от суеверий и наивных мечтаний; они написали много «ненужного», овеяв Иисуса Христа разными мифами, а потом Церковь, окончательно исказив истинное учение Христа, облекла его в мистику. Отсюда явилась задача выбрать из евангельских текстов то, что говорил сам Христос, и то, что Ему приписали.

Прежде всего Толстой полностью отказался от связи христианства с Ветхим Заветом, которая приводит к противоречию между верой во «внешнего, плотского творца» и ожиданием Мессии и простой и ясной христианской истиной без мистики. Толстой вычеркнул все строфы о чудесах Спасителя, Которого он считал обыкновенным человеком. Толстовское евангелие «по смыслу» кончается смертью Иисуса на кресте, когда Он, «склонив голову, предал дух». Дальнейшие евангельские строфы о погребении, воскресении, явлении апостолам и вознесении были вычеркнуты Толстым как «ненужные» (его любимое слово), противоречащие разумному пониманию. Вопрос о бессмертии Лев Толстой, судя по воспоминаниям современников, решал до конца жизни. Он был уверен в том, что человек после смерти «соединяется с Отцом» каким-либо образом, но не будет иметь личного воскресения и продолжения личностного существования в загробной жизни, так как наличие бессмертной души Толстой не признавал. «Воскресение мертвых» его истолкованием означает пробуждение духовной сущности в человеке и начало жизни истинной освобождением от жизни «плотской». Евангельскую строфу «И Я воскрешу его в последний день» Толстой переводит как «и возбужу его до последнего дня». Толстой тщательно выхолащивал Божественное содержание, сочиняя галиматью. Все держится на иносказании, все фразы обретают другое значение, везде – интерпретация текста согласно изначальным идеям, что обусловило его поразительное убожество.

Само слово «евангелие» – «благая весть» – Толстой перевел как «возвещение о благе». Христос у Толстого отличается от евангельского Христа, во-первых, тем, что Он не говорит (из Евангелия вычеркнуто), во-вторых, тем, что Он говорит (оставлено и переведено), в-третьих, тем, что Он говорит сугубо толстовские истины, вроде: «Чтобы понимать Меня, вы должны понимать то, что Отец Мой не то что отец ваш, тот, которого вы называете богом. Ваш отец есть бог плотский, а Мой Отец – дух жизни. Ваш отец бог есть бог мстительный, человекоубийца, тот, который казнит людей, а Мой Отец дает жизнь. И потому мы разного отца дети». Христос Толстого – враг Церкви и мистики. Он Сам не считает Себя Мессией и смысл Своего учения видит в том, чтобы опровергнуть иудейскую веру в Творца и дать вместо нее истину о благе. Он – обыкновенный человек, древний мудрец, понявший истину, личному примеру которого – самопожертвованию – должны последовать люди для достижения всеобщего счастья. Все, что Христос сказал о Себе как о Сыне Божием, в толстовской интерпретации относится ко всем людям без исключения, ибо, по Евангелию, каждый человек – сын Божий (Толстой позволял себе столь простые и ясные выводы). Люди же прозвали Его Христом (Помазанником Божиим) в том смысле, что Он учением о сыновности Богу «возвестил истинное благо».

Толстой превращает христианство в философскую утопию о государстве и о будущем идеальном обществе. Он рисует образ царствия Божия, долженствующего осуществиться на земле. Толстовское евангелие дает такой же утопический образ мира, какой дают описания городов «соляриев» или «утопийцев». Иисус Христос у Толстого не просто фанатик, мечтатель, мученик, идеалист, первый среди равных постигший истину. Он, подобно моровскому Утопу, первооткрыватель этого божественного закона, создатель учения о царствии Божием на земле, возвестивший людям о смысле и человеческой жизни, и человеческой истории.

«Он сказал им: Я Человек, Сын Отца жизни. Всякий человек по духу сын Отца. И если он живет, исполняя волю Отца, то он соединяется с Отцом». Каждого человека Бог оделяет своим началом, которое дает человеку разумение жизни, движет его к Богу и дарует ему «истинную, бесконечную жизнь». Божественное начало сосуществует и противоборствует в человеке со злым «животным», «плотским» началом, источником всякого зла, которое у Толстого тоже безличностно. Можно видеть здесь все тот же ранний толстовский дуализм. По мере обращения людей к истинной жизни духа и исполнения закона Божия в мире осуществится царствие Божие, которое «возвещается как блаженство».

Что же есть закон Божий? Толстой выделил в Евангелии Нагорную проповедь как сущность закона Христа и противопоставил ее Никейскому символу веры как сущности Православия. Объясняется такое выделение тем, что заповеди Нагорной проповеди выражают то новое, по сравнению с законами Моисея, что принес именно Христос. Главным был закон о непротивлении злу насилием, избавляющий человечество от его собственного зла: делай добро в ответ на зло, и зло искоренится. Всего Толстой установил в христианстве пять заповедей, исполнение которых дает осуществление царствия Божия (1. Не обижать никого и делать так, чтобы ни в ком не возбудить зла. 2. Не любезничать с женщинами; не оставлять той жены, с какой сошелся. 3. Ни в чем не клясться. 4. Не противиться злу, не судить и не судиться. 5. Не делать различия между своим отечеством и чужим, «потому что все люди – дети одного Отца»). Сущностью же учения Христа, изложенной в самой сжатой форме, Толстой считал молитву «Отче наш». Он предложил свой «перевод» молитвы. Этот «перевод» – квинтэссенция толстовских идей. Вот он.

Отче наш – Человек – сын Бога.

Иже еси на небесех –Бог есть бесконечное духовное Начало жизни.

Да святится имя Твое – Да будет свято это Начало жизни.

Да приидет Царствие Твое – Да осуществится Его власть во всех людях.

Да будет воля Твоя яко на небеси – И да совершается воля этого бесконечного Начала как в самом себе;

И на земли – так и во плоти.

Хлеб наш насущный даждь нам – Жизнь временная есть пища жизни истинной.

Днесь – Жизнь истинная – в настоящем.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. – И да не скрывают от нас этой истинной жизни ошибки и заблуждения прошлого,

И не введи нас во искушение – и да не вводят нас в обман.

Но избави нас от лукавого – И тогда не будет зла,

Яко Твое есть Царство и Сила и Слава – а будет Твоя власть и сила и разум.

Интересно отметить еще одну деталь. Перевод Евангелий и трактовка их смысла сделаны Толстым, этим выдающимся мастером слова, нарочито упрощенно, грубо, кощунственно, иногда с бранными выражениями, вульгарно. Толстой, разумеется, адресовался к простому читателю, но вряд ли в одной только популярности изложения дело, ведь речь идет о труде в 800 страниц, половину которого составляют церковные и толстовские комментарии к переводу и толкованиям подлинных евангельских стихов. Думается, что это тоже художественный прием: нарочитая грубость и простота выражает презрение к окружающей «ложной жизни», намеренно опрощая суть христианской истины и демонстрируя всю простоту и ясность жизни по ней в противовес сложному мистическому церковному вероучению. Ведь теоретиком мира, приписанного Христу, выступает сам Лев Толстой. И в учении о царствии Божием на земле он воплощает свою сокровенную идею о разуме и совершенстве, провозглашая «совершенство внутреннее» – духовное и «совершенство внешнее» – социальное. Следование же разуму для достижения блага – «в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом все учение Христа».

Христианство и царствие Божие на земле имеют свою противоположность: это государство и его институты – от Церкви, судов, армии, полиции, собственности, государственных границ, богатства до ненужного искусства. Все это в толстовском евангелии прямо запрещает Христос. Как и такие понятия, как патриотизм и отечество: строфы «любите врагов ваших» Толстой перевел как «врагов вашего отечества», призывая любить их, не воевать с ними и отдавать им то, за чем они пришли.

Царствие Божие наступит на Земле как следствие личного подвига людей, избравших истинную жизнь и принявших религию в качестве «руководства к действию», и достигнется путем совершенствования в добре, исполнения пяти заповедей, самоотречения, самопожертвования по примеру Иисуса Христа, учившего «отдавать свою плотскую жизнь как выкуп за жизнь духа» и умершего за истину, открытую людям. Внутреннее совершенство есть осуществление духовного начала в человеке, то есть «слияние божественной сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога». Идеал этого бесконечного совершенства указан людям в «бесконечном совершенствовании Отца Небесного, к Которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку».

По мере исполнения этого идеала в человеческих душах будет осуществляться и внешнее совершенство: царствие Божие будет воплощаться на земле в адекватном, справедливом социальном строе, который неминуемо сменит ложное государство и «противоестественную» урбанистическую цивилизацию. «Исполнение учения – только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему – подражанию Христу и внешнему – установлению царствия Божия». У Толстого такой социальный идеал – крестьянские земледельческие общины, живущие на полном самообеспечении личным разнообразным, равномерно чередующимся трудом.

Люди должны мирно саботировать государство, отказаться от любого участия в его структурах, покорно терпя все лишения и гонения; покидать города и оседать на землю общинами, возвращаясь к самому истинному, справедливому и радостному труду. Человека, состоявшегося в истинной жизни, после смерти ждет неведомое «слияние с Отцом», а погибшего, не пробудившегося – уничтожение.

Переведенное и сведенное «по смыслу» в единый текст Евангелие стало декларацией идей самого Толстого. Всякая полемика и критика не имела смысла, потому что объективный перевод в задачу не входил. Православные мыслители указывали на его недобросовестность. Святой Иоанн Кронштадтский отметил: «Берется изречение Спасителя и придается ему желательный для автора смысл и значение, без должного соотношения с другими местами Божественного откровения, с другими изречениями Спасителя». Отец Георгий Флоровский усмотрел, что Толстой сверяет Евангелие со своим личным воззрением. Толстой не просто толковал христианские истины по-своему. Он создал собственное стройное учение, изложил его в своем евангелии как в художественном произведении, цитировал во множестве других своих работ. То, что составило манифест толстовства, чем зачитывалась взахлеб русская интеллигенция: о жизни во лжи, мученическом пути к истине, духовном перевороте, об обретении веры, искреннем принятии Христа в сердце и постижении Его истинного учения – все это возвеличивало Толстого, осеняло его славой пророка и заставляло серьезно относиться к его проповеди.

Реакция общества была феноменальной. Множество поклонников называли Толстого «кричащей совестью человечества» и поздравляли с отлучением от Церкви, видя в нем страдальца за Христа. Мережковский объяснил, что поддержал Толстого за проповедь христианства в жизни и жизнью: «Если вы отлучили от Церкви Л. Толстого, то отлучите и нас всех, потому что мы с ним, а мы с ним потому, что верим, что с ним Христос». Но у Толстого и толстовства было и много противников. Одни называли его гением убожества, другие – яснополянским палачом, обвиняя Толстого в моральном душегубстве, потому что он лишал человека веры в спасение и вечную жизнь. Лучше всех о Толстом и толстовстве сказал И. Концевич, изучавший истоки толстовской «душевной катастрофы»: «Чувство превосходства над всеми и всем – вот та внутренняя тайная сила, которая руководит ходом всей его жизни. Не свободен в поисках истины и разум; подчиняясь главной страсти, Толстой является ее рабом, ее жертвой. Чувство собственного превосходства заставляет Толстого с молодых лет стремиться стать учителем человечества. С этой целью он задумывает создание новой, высшей, превосходнейшей религии, долженствующей осчастливить человечество. Так Евангелие приносится в жертву этой страсти. Молоху, царящему в сердце Толстого».

Елена Лебедева

10 сентября 2008 г.

…

Симеон Столпник

христианский святой

Симео;н Сто;лпник (греч. ;;;;;; ; ;;;;;;;;; около 390 — 2 сентября 459) — сирийский христианский монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Знаменит тем, что провёл на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.

Краткие факты Симеон Столпник, Родился ...

Симеон Столпник

;;;;;; ;;; ;;;;;;;;

русская икона, 1465 год

русская икона, 1465 год

Родился

около 390

Козан

Умер

2 сентября 459

церковь Симеона Столпника, Халеб, Сирия

Почитается

в Православной и Католической церквях

В лике

преподобных

День памяти

в Православной церкви 1 (14) сентября

в Католической церкви 5 января

Подвижничество

столпничество

Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Закрыть

Почитается в лике преподобных в Православной (память 1 сентября по юлианскому календарю) и Католической (память 5 января) церквях.

Его следует отличать от преподобного Симеона Столпника Дивногорца († 596; память 24 мая), подвизавшегося также в окрестностях Антиохии Сирийской.

Жизнеописание

Сведения о жизни Симеона Столпника сообщает Феодорит Кирский в книге «История боголюбцев». Родился в селении Сисан на границе Кирестики и Киликии в христианской семье Иоанна и святой Марфы Каппадокийской в детстве принял крещение. Услышав в храме чтение евангельских блаженств, Симеон попросил стоявшего рядом старца разъяснить их смысл и после его проповеди ушёл в пустынное место и начал свои аскетические подвиги. Житие сообщает, что, молясь Богу с просьбой указать ему путь ко спасению, Симеон получил видение, что он роет некий ров для здания, а голос призывает его копать всё глубже и глубже. После троекратного призыва копать голос сказал ему — «если хочешь строить здание, созидай, но трудись усердно, ибо без труда ни в чём не успеешь». После этого Симеон пришёл в один из монастырей, где семь дней лежал перед воротами и на восьмой был принят игуменом в число братии и в 18 лет принял монашеский постриг. В монастыре Симеон начал изнурять своё тело, что вызвало недоумение братии:

Симеон пошёл однажды к колодезю, чтобы почерпнуть воды. Взяв верёвку от черпала, очень жёсткую, сплетённую из пальмовых ветвей, он обвил ею себя по голому телу, начиная от бёдер до шеи, так крепко, что верёвка врезалась в тело. Прошло десять дней, и тело его загноилось от ран, а в ранах этих кишело множество червей. Братия стали жаловаться игумену:

— Откуда привёл ты к нам человека этого? Невозможно его терпеть: смрад от него исходит. Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви падают с него: постель его также полна червями.

Игумен расспросил Симеона и узнал, что тот носит власяницу, и сказал, что ему не следует в столь молодом возрасте так изнурять себя. С Симеона сняли власяницу, и его раны постепенно зажили, но братия продолжала замечать, что молодой монах изнуряет своё тело, и игумен велел Симеону уйти из монастыря.

Некоторое время он провёл в полном одиночестве, поселившись в безводном колодце. Однажды игумен увидел сон, что множество народа окружило его монастырь и стали требовать привести им Симеона, угрожая сжечь обитель. После этого он направил монахов на поиски Симеона, которые извлекли его из колодца и привели в монастырь. Однако вскоре он вновь покинул монастырь и поселился близ селения Таланиссы. Там он решил испытать себя сорокадневным постом, что сделал во время посещения селения епископом Вассом:

Симеон Столпник (миниатюра Минология Василия II)

…поставив в келии хлеб и воду, он загородил двери камнями и отправился в путь свой. Как только прошло сорок дней, он пришёл опять к преподобному и, раскидав камни, отворил двери и вошёл в келию. Здесь он увидел, что преподобный, как мёртвый, лежит на земле, а хлеб и вода нетронутыми стоят там же, где были поставлены: великий постник даже и не прикоснулся к ним. Взяв губку, Васс омыл и прохладил уста преподобного, и как только тот немного пришёл в себя, причастил его Божественных Таин. После этого Симеон подкрепил себя, приняв лёгкую пищу.

В 423 году Симеон избрал прославившую его форму подвижничества — уединяется на небольшой каменной площадке на вершине столба (башни) и проводит все свои дни в молитве и проповедях, которые произносит для многочисленных паломников.

Остатки столба, на котором стоял Симеон Столпник

Житие приписывает преподобному Симеону многочисленные чудотворения и предсказания будущего (например, предсказание Феодосию, основателю палестинского общежительного монашества, пастырского служения). Во время стояния на столпе, по словам жития, Симеон был искушаем дьяволом, который явился ему в образе ангела на огненной колеснице и сказал, что за свои подвиги Симеон подобно пророку Илии будет живым вознесён на небо. Симеон одной ногой уже собирался встать на колесницу, но осенил себя крестным знамением, и видение исчезло. Раскаявшись, Симеон год простоял на той ноге, которой хотел встать на колесницу. Житие сообщает, что дьявол поразил ту ногу язвой и «загнило на ноге тело, появилось множество червей, и по столпу на землю сочился из раны гной с червями. Один юноша по имени Антоний собирал червей, падающих на землю, и, по повелению святого страдальца, опять носил их к нему на столп. Святой же, перенося болезнь с великим терпением, как второй Иов, прикладывал червей к ране, говоря: „ешьте, что вам Бог послал“».

Император Феодосий II Младший очень уважал преподобного Симеона и часто следовал его советам. Когда император скончался, его вдова Евдокия стала покровительствовать монофизитам. Монофизиты не признавали во Христе две природы — Божескую и человеческую, а лишь одну Божескую. Преподобный Симеон направил Евдокию к проживавшему в Палестинской пустыне Евфимию Великому, известному подвижнику своего времени. Он «утешил Евдокию, убедил её в её заблуждениях и возвратил к православию».

Новый император Маркиан в одежде простолюдина тайно посещал преподобного и советовался с ним. По совету преподобного Симеона Маркиан созвал в Халкидоне IV Вселенский собор в 451 году, который осудил монофизитское учение. Первое житие Симеона Столпника составлено его учеником Антонием.

В житии святой Женевьевы Парижской содержится эпизод, рассказывающий о послании, направленном Геновефе святым Симеоном Столпником. Несмотря на 3000 километров, отделявших Паризии от Антиохии, он прослышал про неё и прислал ей послание с выражением восхищения её деятельностью.

Последователи Симеона Столпника

Подвиги Симеона вдохновляли многих подвижников веры и благочестия, возникло новое направление христианской аскезы — столпничество. Первым его последователем стал Даниил, который по благословению Симеона повторил его подвижничество во Фракии. Из русских столпников наиболее известны Никита, Савва Вишерский и Серафим Саровский, который подражая Симеону, 1000 дней молился Богу стоя на камне.

Память

В кино

Режиссёр-сюрреалист Луис Бунюэль снял о Симеоне Столпнике фильм-притчу «Симон-пустынник».

Географические объекты

Горы Симеона — горный массив, район и нахия в Сирии.

Примечания

[1]

Димитрий Ростовский. Житие преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника

[2]

Курэ А. Святой Ефимий и императрица Евдокия // Палестина под властью христианских императоров. — СПб.: Ред. «Русского паломника», 1894.

[3]

Житие преподобного отца нашего Евфимия Великого

[4]

Dubois, Beaumont-Maillet, 1982, p. 45.

[5]

Васильев (№ 1), 1957, с. 61—62.

[6]

Hourcade, 1998, p. 39.

Литература

Житие преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского : 12 кн., 2 кн. доп. — М.: Моск. Синод. тип., 1903—1916. — Т. I: Сентябрь, День 1.

Житие святого Симеона Столпника, написанное Антонием, его учеником // Альфа и Омега, 1996, №4 (11). Восточная литература. Дата обращения: 4 марта 2011.

Анатолий Грисюк, митрополит Одесский и Херсонский. Исторический очерк сирийского монашества до половины VI века // Андреевский вестник, ж-л Одесской семинарии. — 2002. — № 1 (5).

Феодорит Кирский. История боголюбцев. XXVI. СИМЕОН

Ермакова Н. Н. Почитание и иконография св. Симеона Столпника на Руси // Сборник студенческих научных работ. 2010. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. — C. 150—164 — 208 c. — ISBN 978-5-7429-0356-7

…

Афанасий Никитин

средневековый русский путешественник

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Никитин.

Афана;сий Ники;тин (первая половина XV века, Тверь — ок 1475, под Смоленском) — русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». Одним из первых среди средневековых европейцев (после Никколо Конти) достиг Индии (за 30 лет до португальского мореплавателя Васко да Гамы).

Краткие факты Афанасий Никитин, Дата рождения ...

Биография

О происхождении и жизни Афанасия Никитина почти ничего не известно. Вероятно, он родился в Твери в первой половине XV века и к 1460-м годам имел уже достаточно богатый опыт дальних торговых поездок.

Совершил путешествие в 1468—1474 годах (датировка Л. С. Семёнова, ранее И. И. Срезневским датировалось 1466—1472 годами) по Персии, Индии (Делийский султанат) и Турции (Османская империя); составил описание этого путешествия в книге «Хожение за три моря». Это было первое в русской литературе описание не паломничества, а коммерческой поездки, насыщенное наблюдениями о политическом устройстве, экономике и культуре других стран. Сам Никитин называл своё путешествие грешным. Исследователь Борис Успенский описывал путешествие как акт антипаломничества.

Никитин отправился в путь из Твери: «Пошёл я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича»".

В Нижнем Новгороде Афанасий две недели ожидал Хасан-бека, посла ширваншаха, и продолжил путешествие с ним. Ограбленные астраханскими татарами в устье Волги, Никитин и другие купцы, сопровождавшие посла, не могли возвратиться; назад, вверх по реке, их не пропустили. Они отправились на двух судах в Дербент, и во время бури меньшее судно разбилось о берег у города Тарки, и кайтаки взяли всех в плен.

Почтовая марка СССР

По прибытии в Дербент Афанасий бил челом московскому послу, подьячему Василию Папину, и послу ширваншаха Хасан-беку, чтобы они поспособствовали освобождению пленённых от кайтаков. Хасан-бек ездил к Булат-беку просить. По просьбе Булат-бека ширваншах послал к своему шурину, князю кайтаков Халил-беку, письмо, по которому пленных освободили. Потом Афанасий и другие русские ездили к ширваншаху в ставку с просьбой профинансировать их возвращение на Русь, но он в просьбе отказал.

Затем Никитин писал: «А я пошёл в Дербент, а из Дербента в Баку». Однако он ошибся в расчёте:

Налгали мне псы-бусурманы, наговорили, что всякого нашего товара там много, а вышло, что нет ничего на нашу землю, все товар белый на бусурманскую землю, перец да краски — это дёшево, но зато пошлины большие да на море разбойников много.

Обманувшись в надеждах относительно торговых выгод, Никитин отправился в Иран, а оттуда через Ормуз и Маскат в Индию, взяв с собой жеребца на продажу. Перепродажа этого жеребца в конце концов обошлась ему в убыток: наложил на нём 68 футунов, то есть «остался в накладе». О других целях поездки он прямо не сообщает, однако А. Г. Бобров отмечает высокую степень сходства между приведённым в «Хожении» списком пряностей, продающихся в Кожикоде («Келекотъ»), и «Чином мироварения» Ефросина Белозерского. Учитывая, что после падения Константинополя в 1453 году русской церкви требовалось собственное производство этого сложного состава, можно предположить, что одной из целей Афанасия был поиск соответствующих специй.

В Чунере хан взял у меня жеребца и, узнавши, что я не бусурманин, а русский, стал говорить: «И жеребца отдам, и тысячу золотых дам, стань только в нашу веру магометанскую; а не станешь в нашу веру, то и жеребца возьму, и тысячу золотых на голове твоей возьму» — и сроку дал 4 дни, в госпожинки на Спасов день. Но Господь Бог смиловался на свой честный праздник, не отнял от меня, грешного, своей милости, не повелел погибнуть в Чунере с нечестивыми; накануне Спасова дни приехал Магмет Хоросанец; я к нему с челобитьем, чтоб похлопотал обо мне, и он поехал к хану и отпросил меня, чтоб в свою веру меня не обращали, и жеребца моего у хана взял. Таково Господне чудо на Спасов день! Братья русские христиане! Кто хочет идти в Индейскую землю, тот оставь веру свою на Руси, закричи: Магомет! — и ступай в Индостанскую землю.

Отсюда можно предположить, что у Афанасия были влиятельные знакомые в Индии и Персии.

Почтовая марка. 550 лет путешествию Афанасия Никитина в Индию

В своей книге Никитин описывает и красоту южной природы, и богатство землевладельцев и вельмож, пышность дворцов их, и бедность сельского населения, и нравы, и облик жителей Индии:

Познакомился я со многими индусами (на языке того времени — индеянами), — говорит Никитин, — и объявил им о своей вере, что я не бусурманин, а христианин, и они не стали от меня скрывать ни об еде своей, ни о торговле, ни о молитвах и жён своих от меня не прятали; я расспросил всё об их вере, и они говорят: веруем в Адама, а Бут — это Адам и род его весь. Вер в Индии всех 84 веры, и все веруют в Бута, а вера с верою не пьёт, не ест, не женится.

И тут есть Индейская страна, и люди все ходят наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все ходят брюхаты, а дети родятся на всякий год, а детей у них много. А мужики и жонкы все нагы, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку…

В основном Афанасий путешествовал по территории Бахманийского султаната, но, по-видимому, также сопроводил паломников-индуистов на празднование Махашиваратри во враждебную этому исламскому государству Виджаянагарскую империю. Индуистскую святыню, названную им просто «Первоть», И. Минаев в 1881 году отождествил с храмом Парвати на берегу реки Кистны. По мнению же А. Г. Боброва, это место находится слишком близко от бахманидской столицы Бидара, а месячному путешествию оттуда скорее соответствует храм Махабалешвар[англ.] в Гокарне, на западном побережье Индии.

Никитину было сложно вдали от христианского мира:

О благоверные христиане! Кто во многие земли часто плавает, тот во многие грехи впадает и веры лишается христианской. Мне, рабу Божию Афанасию, сгрустнулось по вере: уже прошло четыре Великих поста, четыре Светлых воскресенья, а я, грешный, не знаю, когда Светлое воскресенье, когда пост, когда Рождество Христово и другие праздники, ни середы, ни пятницы; книг у меня нет: когда меня пограбили, то и книги у меня взяли; я с горя пошёл в Индию, потому что на Русь мне было не с чем идти, не осталось товару ничего. Уже прошло четыре Светлых воскресенья в бусурманской земле, а христианства я не оставил: дальше Бог ведает, что будет. Господи, Боже мой! На тя уповах, спаси мя! Пути не знаю, как выйти из Индостана; везде война! А жить в Индостане — всё истратишь, потому что у них всё дорого: я один человек, а по два с половиною алтына в день издерживаю, вина и сыты не пью.

Памятник Афанасию Никитину в Феодосии

В связи с присутствием в «Хожении» арабско-персидской лексики и мусульманских молитв (в частности, заключительного текста из Корана) обсуждался вопрос о том, не принял ли Афанасий в Индии ислам. Ряд исследователей (например, Г. Ленхофф) считали его «отступником», в то время как Я. С. Лурье полагал, что следует доверять собственным словам Никитина о сохранении им православия, так как в случае если бы он был обрезан во время своих скитаний, он едва ли отправился бы домой на Русь, где ему угрожала бы смерть за перемену веры.

Наконец Никитин выбрал путь домой — через Персию и Трапезунд к Чёрному морю и далее в Кафу (Феодосию) и через Подолию и Смоленск. До дома он, однако, так и не добрался, а умер в дороге под Смоленском (на территории Великого княжества Литовского) осенью 1474 года. В 1475 году благодаря его спутникам, московским купцам, его рукопись оказалась у московского дьяка Василия Момырёва, и текст её был внесён в Летописный свод 1489 года, продублирован в Софийской II и Львовской летописях. Также сохранились записки Никитина в Троицком сборнике XV века. Текст, вошедший в летопись, был подвергнут сокращению; более полный текст (но сильнее отредактированный составителем) имеется в Троицком сборнике.

В новое время записки были обнаружены Н. М. Карамзиным в архиве Троице-Сергиевого монастыря (г. Сергиев Посад) в составе Троицкого сборника. Карамзин опубликовал отрывки в 1818 году в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского». Полностью сочинение опубликовал П. М. Строев в 1821 году в издании Софийской II летописи.

Города, которые посетил Афанасий Никитин

Две памятные монеты Банка России, посвящённые 525-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию. 2 рубля, серебро, 1997 год

Список:

Калязин

Углич

Кострома

Плёс

Нижний Новгород

Казань

Орда

Услан

Сарай

Берекезан

Астрахань

Дербент (дважды)

Шемаха

Баку

Чапакур

Сари

Амоль

Демавенд

Рей

Кашан (дважды)

Наин

Йезд (дважды)

Сирджан

Таром

Лар (дважды)

Бендер (дважды)

Ормуз (дважды)

Маскат (дважды)

Дега

Камбей

Чаул

Джуннар

Бидар (дважды)

Шрисайлам (указан как Парват)

Гулбарга (дважды)

Каллур (дважды)

Райчуру

Коилконда

Аланд (дважды)

Дабхол

Шираз

Эберку

Исфахан

Кум

Сава

Сольтанио

Тебриз

Эрзинджан

Трабзон

Вона

Платана

Балаклава

Гурзуф

Кафа

Киев

Могилёв

Орша

Афанасий Никитин в названиях

подводная гора Афанасия Никитина в Индийском океане (минимальная глубина над вершиной — 1549 м, координаты: 3°00; ю. ш. 83°00; в. д.HGЯO), открытая советскими учёными в 1961 году на основании исследований в 31-м и 33-м рейсах НИС «Витязь»;

улица Афанасия Никитина — в городе Кожикоде, штат Керала, Республика Индия.

улица Никитина — в городе Московском Новомосковского административного округа города Москвы;

набережная Афанасия Никитина — в Твери;

переулок Афанасия Никитина — в Феодосии;

улица Афанасия Никитина — в Феодосии;

улица Афанасия Никитина — в Чебоксарах;

улица Афанасия Никитина — в Одессе;

круизный трёхпалубный теплоход «Афанасий Никитин»;

«Афанасий Никитин» — Airbus A320 ОАО Аэрофлот-Российские Авиалинии бортовой номер VP-BQU;

«Афанасий» — пиво, которое производится в Твери с 1994 года; на этикетке изображён купец;

26 февраля 1994 года в честь Афанасия Никитина назван астероид 4605 Nikitin, открытый в 1987 году астрономом Л. И. Черных.

Открытие памятника Афанасию Никитину в Индии

Афанасий Никитин в кинематографе

В 1958 году вышел советско-индийский фильм «Хождение за три моря» (совместное производство киностудий Мосфильм и Найа Сансар), роль Афанасия Никитина сыграл Олег Стриженов.

Памятники

В 1955 году в Калинине (ныне Тверь) был поставлен памятник (скульпторы С. М. Орлов, А. П. Завалов, архитектор Г. А. Захаров. Бронза, гранит).

В 2002 году открыли памятник в индийском посёлке Ревданде (штат Махараштра) (координатор проекта — директор Российского центра науки и культуры в Мумбаи вице-консул Д. Е. Челышев).

В июле 2008 года памятник был поставлен в Феодосии (бывшей Кафе) (скульптор — Валерий Зенонович Замеховский).

См. также

Никколо Конти

Лодовико Вартема

Лебедев, Герасим Степанович

…

[Текст песни БГ «Афанасий Никитин буги (Хождение за три моря — 2)»]

Мы съехали с МакДугал в середине зимы

Моя подруга из Тольятти, я сам из Костромы

Мы бы дожили до лета, а там секир-башка

Но в кокаине было восемь к трем зубного порошка

Пришлось нам двигать через люк

При свете косяка

Она решила ехать в Мекку. Я сказал — "пока!"

Не помню, как это случилось, чей ветер дул мне в рот

Я шел по следу Кастанеды — попал в торговый флот

Где все матросы носят юбки, у юнги нож во рту

И тут мы встали под погрузку в Улан-Баторском порту

Я сразу кинулся в дацан — хочу уйти в ритрит

А мне навстречу Лагерфельд

Гляжу — а мы на Оксфорд-стрит

Со мной наш боцман Паша, вот, кто держит фасон

На нем пиджак от Ямамото и штаны Ком Де Гарсон

И тут вбегает эта женщина с картины Моне

Кричит — у нас четыре третьих быстро едем все ко мне

У них нет денег на такси, пришлось продать пальто

Клянусь, такого в Костроме еще не видел никто

Вначале было весело, потом спустился сплин

Когда мы слизывали слизь у этих ящериц со спин

В квартире не было прохода от языческих святынь

Я перевел все песни Цоя с урду на латынь

Когда я допил все, что было у них меж оконных рам

Я сел на первый сабвэй в Тируванантапурам

И вот мы мчимся по пустыне поезд блеет и скрипит

И нас везет по тусклым звездам старый блюзмен-транвестит

Кругом творится черте что — то дальше, то вблизи

То ли пляски сталеваров, то ли женский бой в грязи

Когда со мной случился двадцать пятый нервный срыв

Я бросил ноги в Катманду через Большой Барьерный Риф

И вот я семь недель не брился, восемь суток ел грибы

Я стал похож на человека героической судьбы

Шаманы с докторами спорят, как я мог остаться жив

Но я выучил суахили и сменил культурный миф

Когда в село войдут пришельцы, я их брошу в тюрьму

Нам русским за границей иностранцы ни к чему

…

https://youtu.be/8K7CfsSC4d0?si=ERUobjvVvkTjHc3K

https://youtu.be/z8KJ1UvG2gQ?si=hEgaywNpPPBvEHza

https://youtu.be/-mXqak7gS94?si=jNH03qxyvUoZtrCQ

https://youtu.be/CY-GdxpDvNA?si=f-W14dqyZT4MJTRC

https://youtu.be/IWqWPhSw8k8?si=FqfazFEjT_JxP5g0

https://youtu.be/q96Bhh1qZKQ?si=_jf4Gapo0hdV2KXV

https://youtu.be/n-syd8n7HCY?si=Nw71IMgAl92Dx4sP

Свидетельство о публикации №124090500332

Толстой исповедовал вайшнавизм - жил по правилам Гиты. Сейчас 2024, а не 2028 год, так что цифры по дату не подходят.

Ваши личные рассуждения - имперсонализм чистой воды.

Травмированный интоксикациями мозг может исцелить только вайшнавизм и то не всегда.

Удачи.

Наталия Хорунжева 07.09.2024 17:27 • Заявить о нарушении

Сергей Полищук 07.09.2024 18:57 Заявить о нарушении