Воевода русского оружия

ВОЕННЫЙ ПОХОД НАДВОРОТНОЙ СМОЛЕНСКОЙ

ГЛАВА ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

«ВОЕВОДА РУССКОГО ОРУЖИЯ»

ВО СЛАВУ

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ОДИГИТРИИ

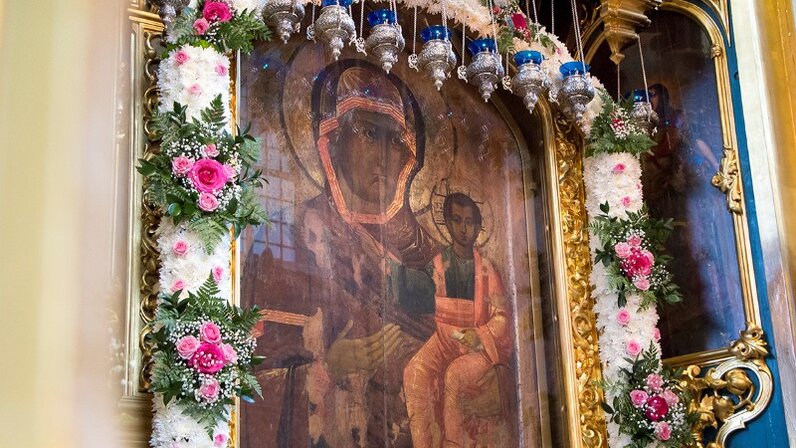

Надворотная Смоленская – образ древнего извода.

Дан наказ Ростовцу Поснику ради Бога для народа

Лик Смоленской Одигитрии от руки евангелиста

Отражать как небо в озере, каждый день молясь

Пречистой!

Мерить бОльшими аршинами, будто Грозный знал,

что стражем

Встанет та Икона новая во главе Днепровской башни,

Что отправится Защитницей на войну с Наполеоном.

Станет Солнцем Русской Армии, освятив её знамёна.

Зачин

Дрожала русская земля, горели сёла и деревни.

На колосящихся полях серпам плясать настало время.

Но жатву празднует броня Наполеоновой армады.

На пику силится она поднять Руси Святой уклады.

В родной избе чужая речь заморской птицей клокотала.

Войны растопленная печь оскалом смерти полыхала.

Её безжалостная пасть почти приблизилась к Смоленску.

Но нам ли, русским, духом пасть, когда трещат войны поленья?

Когда есть Бог над головой и Богородицы молитва?

Как встарь, за вдох свободный свой народ поднимется на битву.

Благословенная земля люба как матушка родная.

Ей голубое небо – плат, и маков луг – победы знамя.

Смоленское сражение

1

Смоленск готовился к войне, но неожиданным был наступ.

На Рудне русские войска сосредоточены напрасно.

Наполеон меняет путь и на Смоленск войска бросает.

Но, Слава Богу, подоспел Раевский – город он спасает!

У галлов – массы перевес, у русских – доблести и чести.

Закован галл в железо весь, а русский сжал железный крестик,

Нательный, маленький, но Бог туда вместил Свою подкрепу.

У русской армии сейчас на всех одна, одна лишь треба:

Наполеона не впустить! У Одигитрии Смоленской

Рекой молитвенной народ побед вымаливает всплески!

Её Предстательством, Смоленск, ты не сдавался Бонапарту!

Хоть оперились господа – попали в ощип, и «азарту»

Им не хватило штурмом взять твои недрогнувшие стены!

Наполеон соображал: изнур кровавой канителью

Ему победы не сулит. Пожар решит противоборство.

Чинённых ядер и гранат он приказал на город бросить,

Детей и женщин не щадя, Пантагрюэлевой пригоршней.

Огонь летал над головой, как по степи кровавый коршун.

Никто его не миновал. Смоленск взрывался, пламенея.

Горели церкви и дома. День чёрной тучи стал темнее.

Огня шальные языки, в колоколах, как в кузнях, бились,

Переплавляя утро в ночь. Дымы, как кудри неба, вились.

Стонали глухо старики. Ревели мамки и младенцы.

Невыносимо покидать места, возлюбленные с детства.

Прочь от жестокого огня, крестясь, бежали горожане,

И только русские полки навстречу шли и побеждали!

И вышибали клином клин, и, не сдаваясь, умирали.

Смоленск не пал, он выжидал! Барклай де Толли генералу

Багратиону руку жмет. Ну, наконец, соединились!

Смоленск всего себя отдал, чтоб вкруг него все силы слились.

– Мы видим бороды отцов! – кричали дюжие солдаты,

О, сколько их рвалось в огонь и безбородых и усатых!

Огнём весь город затворён, а храмы все открыты настежь!

И к Богородице мольба избавить город от напасти

На ядрах в небо улетит! Смоленск удержан был отвагой,

Но добровольно сдан врагу для битвы вскоре самой важной.

Барклай де Толли так решил. Нужна солдату передышка.

Искусство русских отступать для наступавших станет крышкой.

Но Император Александр , взыскуя русскую сметливость,

Назначит нового вождя – пусть галл схлестнётся с Хитрым Лисом .

2

Когда Смоленск тонул в огне, на гребне волн стояла Вера!

Ей суждено путеводить, спасая дух солдат от смерти.

– Все в Благовещенский собор! За Надворотной! За Смоленской!

Икона там тогда жила – перенесли для поновленья.

Из сердца вырвавшийся клич могучим эхом разрастался.

И люди ринулись спасать то, что любить не перестанут

В семье российской никогда – Лик Богородицы Священный.

Пред Ним, рыдая и молясь, просил смоленский люд прощенья!

От Веры вспыхнувший порыв скреплён приказом честь по чести.

С артиллеристами теперь Икона вместе будет ездить.

Во время боя как-то раз в зарядный ящик первой роты

Ядро влетело, взорвалось, оставив днище для… киота!

Святыни спрятав от врага, хранили ризницу и ризу

В надёжном месте, чтоб добро не расхищалось у Отчизны.

Тогда фельдфебель дал наказ – стругать киот для Надворотной!

Как счастлив был смоленский лес преподнести сей дар добротный.

Цвет выбран – чистый изумруд, убранством станут лент соцветья.

А колесница – ящик тот, что днищем стал. В дни лихолетья,

Во мгле свинцового дождя , под треск вихрящейся картечи

Наш русский воин украшал Лик Богоматери, и телом

Он был готов прикрыть Её – настолько дух высок у русских,

Когда за Веру и Царя, и за Отечество дерутся.

И в битвы час к сынам своим шла Богородица подмогой.

Когда Святыня меж рядов, рука у воина не дрогнет.

Зачислен в штат священный чин для литургии ежедневной,

Чтоб для воюющей Земли просить, просить покрова Неба!

Под ядер вой и в тишине течёт к Иконе вереница

В боях измотанных солдат, чтобы Смоленской поклониться.

Через Иконы Лик Святой вершит Живая Богоматерь

Судьбу сражений и людей. Смертельный выстрел перехватит,

Укроет там, здесь окрылит... Шепнёт Свое благословенье

Случайным ветром у реки. И, может быть, под птичье пенье

А не под грохот канонад, уйдёт солдат из жизни смело,

Её за Родину отдав, в кровопролитный август месяц.

В багрянце нынче ширь полей. По кочкам, горкам и ухабам,

В зарядном ящике вперёд артиллерийская бригада

Икону трепетно везёт на Бородинское сраженье,

Чтоб вместе с ней стеной стоять и не отдать земли священной.

Главнокомандующий есть, блестят на солнце эполеты.

Ужель Кутузова везёт к войскам почтовая карета?

Бородино

Пролог

1 Канун битвы. День

Кутузов с армией – восторг! Кто Русью пестован с рожденья,

Тот с иноземцем бой начнёт со всеармейского моленья.

Блистает армия сейчас не штыковой – Небесной гранью.

Заряд молитвенный решит, кто победит на поле брани.

Кадильный дым стремится вверх, солдатский дух – к земным поклонам.

Под пенье тихое плывёт вдоль боевых рядов Икона.

Пусть завтра здесь прольётся кровь – кропит слеза сегодня землю.

Не за себя молитвы стон, а за посеянное семя,

За всходы крепкие страны в веках никем непокорённой!

На землю хлынул океан любви коленопреклонённой

И дерзкой радости служить Престолу, Богу и России,

Ворваться в бой святой и прочь, долой в сарай, дела мирские!

Блажен герой былых эпох – он погибает, не сдаваясь.

А коли жив, стоит горой, победой правой упиваясь.

И нет сереющих тонов, когда все звёзды путеводны!

Как возвышающе чиста от Бога русская природа!

На холм Икона поднялась, и вновь дьячки зажгли кадила.

Молебен начался в лучах – их солнце щедро всем дарило,

Кто небу голову открыл для исполненья воли Божьей.

Икона замкнута толпой, но каждый Ею огорожен!

Пошло волнение в рядах – Кутузов шествует к молебну.

Крестясь, к Иконе подойдёт, земной поклон под высью неба,

Как подобает, отобьёт. Когда последний глас моленный

Ознаменует тишину, Кутузов встанет на колено,

Корней вбирая глубину. Главнокомандующий русский,

Седую голову склонив, своей молитвой безыскусной

У Богородицы просил своим войскам духовной стали,

Чтобы не дрогнули в бою, а коль крестом на землю пали,

Где враг подрубит на ходу, Её дыханьем воскресали

И вновь вставали в общий строй между землёй и небесами,

Чтоб Богородица Сама всем Воеводой в битве стала!

«Орёл парит!» – раздался крик. Как высоко в небесных далях

Всплывает царственный орёл, в «ура» стотысячном купаясь.

Уста творят «Достойно есть…» и « Да воскреснет Бог…» на память!

О, сколько Неба на Земле в тот миг вдыхала грудь солдата,

Усыновлённого Самой Смоленской в поле ратном.

2 Канун битвы. Ночь.

Кострами ночь озарена, но Небо знает – это свечи

Зажглись от пламенных сердец, и Русский Дух расправил плечи.

Не к водке тянется гусар – к ручью молитвы православной.

Трезва у русских голова, когда вопрос стоит о главном.

– Ступайте к чарке, господа! – кричали громко квартиргеры .

В ответ повиснет тишина – иное нынче душу греет.

Святого требует нутро – росой молитвенной омыться,

Смахнуть ненужное с чела, простить и праведно проститься

В надежде жить и победить – вот так у русских ум устроен!

Народов двадцать к нам пришло с Наполеоном – не зароют,

Не погребут они в земле наш русский дух неодолимый!

Он к Надворотной ввысь летит на мощных крыльях соколиных.

О, исто русская душа, ты благородна и отважна!

В словах – проста, в делах – чиста, у чести воинской – на страже.

Драгун, улан ли, гренадёр помыслит: «Рядом Богоматерь.

Как перед Ней, родившей Свет, христопродавцем-трусом стать мне!?!»

Попросит помощи, крестясь, наденет белую рубаху.

Любовь к Святой земле отцов сегодня властвует над страхом.

Не костерок то тут, то там – то разгоралась в людях вера.

Себя в бою всего отдам, а дальше – что мне Бог отмерит!

Всплывает в памяти покос и детский смех на сеновале,

Пасхальный звон колоколов и церковь, с милой где венчались,

Отцовский оклик на реке и материнская улыбка,

Прабабка, шёпотом молитв дитя качающая в зыбке…

И это отчее «своё» в отчизну «нашу» отольётся

Как раскалённый сплав в ядро – пусть вражий прах с земли сметётся!

Враг сжёг пшеничные поля, так Божье Слово станет житом!

Без «Отче наш» и без креста не встанет армия на битву.

Главнее всех наград – звезда Путеводительной Смоленской!

Парил над станом русский дух в своём святом приготовленье.

Во вражьем стойле – шумный пир, бурлит вино хмельное в венах.

Шлемоголовые, на страх нет ни креста у вас, ни веры!

Ваш догорающий бивак – оскал разбуженной геенны.

Пусть станет русская земля для вас, чужих, последним пленом.

И в подтверждение восход ознаменует день сраженья.

В рядах воюющих сторон уже наметилось движенье.

Битва

1

Окутал поле, словно тень, студёный утренник туманный.

Но небу свыше дан приказ светится яблоком румяным.

И на земле есть яркий луч – Светлейший – это князь Кутузов,

Непобеждаемый герой! А с виду прост, немного грузен.

Ему враги не метят в грудь. Она давно слывёт железной.

Решили в голову пальнуть, но обе пули были резвы.

Прошли на вылет возле глаз, отняв у правого пытливость.

Но у Кутузова всегда ум нёс ответ за прозорливость

В любой баталии с врагом, и здесь на поле Бородинском

Зрит глаз один, а видят два в солдатской россыпи единство.

Бой закипел часам к шести. Взметнулась огненная птица.

Летит, расправив два крыла, чтоб не на жизнь, а насмерть биться!

О, честный русский генерал войны двенадцатого года!

Тебе воздам сегодня честь! Ты впереди всегда по ходу,

Не за спиной своих солдат! Своим примером вёл на сечу.

И ранен был, и погибал, коль заслужил – Царём отмечен.

Грузинский князь Багратион венчал батальный бой со славой!

Быстрина левого крыла, он вёл в штыки солдат сквозь шквалы

Артиллерийского огня. Отправлен, раненый, в столицу,

Сраженья жаркого запал подхватит смелый Коновницын.

Наш Коновницын там всегда, где каша круто заварилась,

Где лоб на лоб и зуб на зуб, где дело правое творилось.

Ему в подмогу Дохтур;в ведёт войска свои сражаться.

И с ними, помня о Москве, не сдал ни пяди, продержался!

Он наконечник многих битв, отточен ум в былых сраженьях.

Всё, что прикажут, отстоит и не потерпит пораженья.

Разогревая дух солдат, своей рукой врага уважит!

«Ну дай обнять тебя, герой!», – ему Кутузов позже скажет.

А Милорадович сейчас заступит в мудрой рокировке.

То не имён простой черёд, а ратных дел, омытых кровью!

Ермолов как-то говорил – «при Милорадовиче драться,

В запас бери вторую жизнь»! Всех впереди на поле бранном

Храбрец, солдатский генерал, повелевающий удачей.

Он на опасный край войны особым мужеством назначен.

«Бог мой!» – привычный был ответ на каждый вдох и выдох сечи.

Его любили стар и млад за радость жить под свист картечи!

Заговорённый генерал – молва солдатская ходила,

А он скакал во весь опор, рубя врага не только силой,

Но верой в Бога и Царя, примером личным вспламеняя

В солдатском сердце ратный дух, крестом привычно осеняясь.

Иоасаф ему родня – епископ, что из Белогорья!

Когда в роду святитель есть – не ветры, ангельские горны

Врагу возмездие трубят! «Бог мой!», «Вперёд!» и «Слава Богу!» –

Быть может, сам Иоасаф торил племяннику дорогу?

Барклай де Толли, генерал, втеснялся в пекло без оглядки.

«Он ищет смерти! Поиграть она надумала с ним в прятки», –

Молва армейская гудит. Погиб конвой, нет адъютантов,

И ординарцы – к Богу в рай. Барклай в седле спокойный, статный,

Ноздрёй захватит табачку, коня пришпорит и с французом

Сшибётся в огненном пылу! Прими земля трофей в нагрузку.

Здесь каждый твой вершок так свят, что выше неба сердце скачет

В порыве родину сберечь, несёт туда, где схватка жарче!

Гласит народная молва, что пуля храброго боится.

И Милорадович живой! И Дохтуров, и Коновницын!

Но сколько их легло, родных, на ратном поле Бородинском!

Отважно-радужных, лихих, любивших землю до травинки.

Легло и встало в строгий ряд особой гордости Отчизны.

И каждой год в календарях победой вспыхивают числа.

И со страниц былых времён, удобрив правду прибауткой,

Рассказ ведёт служивый люд, за Русь когда-то вставший грудью.

2

«Дождями сыпала картечь, трещали судьбы и сусала», –

Так говорил солдат один – детина рослый, разудалый.

Не счесть ранений у него, но крест один и Вера – тоже.

Не «под микитки» , так на штык возьмёт и запросто уложит

Иную дюжину врага на толщи новоиспечённых

В огне жаровни боевой: «Не хрюкасе вам – блин палёный!

Коль «персть во гробе не поёт» – как говорил мне поп когда-то –

Накатим грудью и крестом за Русь, Царя и правду-матку! »

Сбивались силы в пёстрый ком и разбивались в поединки.

Всяк, не покинувший редант , живой иль мёртвый, – победитель!

Солдаты в этой схватке все – от рядовых до генералов.

Здесь упраздняются чины единой русской кровью алой,

Единой думой о Москве, родной, любимой, златоглавой!

Как можно сорок сороков церквей оставить для расправы?

Крестьянин ты, или важный граф – все лоб с младенчества крестили.

Кого-то тятька, а кого – сам протопоп учил псалтири.

Не важно кто, а важно то, что все едины нынче в Боге.

Не оттого ли офицер вперёд так рвётся, ясноокий,

И за собой ведёт войска в порыве чудном, благородном!

Дороже жизни честь ему, и смерть под синим небосводом

Красна за родину свою ! С какой любовью неподдельной

Солдат рассказывал один, рукой сжимая крест нательный:

«Как смел в войне дворянский чин, а сколько гибло командиров

Во свете Божьего лица! И не курок они взводили,

А дух военный на врага! Они во блеске славы пали,

Нас раззадорив в сшибке так, что стрекоча французы дали!

Но тем на смену шла стена, за ней другая, нас сметая.

Кто уцелел, смыкал ряды, локтём локтя не уступая!»

А вот ещё другой рассказ, а может, байка от солдата,

Как егерей своих учил полковник БИстром не сдаваться.

Он первым в поле принял бой, как лев сражался разъярённый!

Вдруг видит, егерь приотстал, чужою мощью потрясённый.

Полковник – нА руки его и мчится в пекло драки страшной!

Поставил наземь и велит сечь супостатов без промашки .

Взбодрился егерь и штыком рубил французов как капусту!

Забудь, французик, «антраша» – теперь пляши под наши гусли!

Чины и звания слились в народный дух противоборства.

Земля дрожала, лес стонал, когда бесчисленные орды

Французов, словно тучи ос, в тела вонзались, но не в души!

Они сегодня у Христа и Богородицы на службе,

И у Земли своей родной. О, сколько было челобитья

На бранном поле у реки! О, сколько было красных нитей

В бинтах невидимой руки! От счастья крестится оживший.

А Богородица спешит. Вот рядом кто-то еле дышит…

3

А что ж Кутузов, где глава, руководящая сраженьем?

Глаза утонут в небесах – там ключ побед и поражений.

Там – оглавление судьбы, но от пролога к эпилогу

Путь озаряет лейтмотив – России дан Светлейший Богом.

Бог – на крестах, Бог – на устах, мысль блещет солнечною вспышкой.

Он ухом кинется к земле и шёпот раненых услышит!

Гонцы к нему со всех сторон летят как жаворонки к солнцу,

Где зреет каждому своё зерно команды светоносной.

Одним – «До крайности стоять!», другим – «На время затаиться!»,

«В лесочке рядышком залечь и тонкой дымкой раствориться!»

Кутузов в бое – «златоуст», творец искусного манёвра.

Он – соло песни роковой, Наполеоном сочинённой,

Но барабанный наш там бой! И наш ударник силой крестной

В союзе с мощью огневой таких ломтей врагу нарезал,

Что поперхнулся схваткой тот! Удвоен Духом воин русский!

Молитвой верной укреплён. Он, если надо, корни пустит,

Но с поля боя не сойдёт! На силу силищей ответит.

На немощь брата не косит. И вот ещё одна примета:

Не бросит раненых своих. Стоят за линией телеги.

В двенадцать тысяч караван из ополченцев из смоленских

Собрал Кутузов, чтобы жизнь не утекла рекою красной

От тех, кто ранен был в бою! И деловито, но с опаской,

Крестясь, выходят мужики не на покос, скорей – на жатву,

Чтобы собрать войны посев и дать бойцу в последней схватке

Со смертью лютой – победить! Без палашей , но с топорами,

Под вой гранат и ядер свист по-русски набожно и свято

Несёт смоленский наш мужик к обозу раненого брата,

Ведь все родные на войне! И тотчас в зев войны обратно

Из-под копыт и колесниц тащить того, кто пулей скошен,

Но ещё жив и хочет жить!!! У Бонопарта слабый брошен

Живым под грудой неживых. Визжали в ужасе колёса,

Прося земельной полосы, и утирало небо слёзы

Приговорённому почить, увы, бесславно на чужбине.

Нет, никогда враг не найдёт в России райскую обитель,

Но милосердие – изволь! Назвавшись доблестным Мюратом,

Один французский генерал , лишившись сил двадцатой раной,

Так напросился к русским в плен! Был перевязан и накормлен,

Отправлен в тыл, жил не тужил. И ложь простили бек укора.

Лишь посмеялись над врагом, отваге должное отдали –

Вся грудь исколота штыком. В плену он новых сил набрался

И укатил в свою страну. А гряды мёртвых побратимов,

Как всходы страшные войны, стезёю неисповедимой

Кропила русская слеза вдовы погибшего Тучкова.

Искала Сашеньку она, но сколько было смыто крови –

Потоком веры, что живой!!! – с лиц андалузских, итальянских,

Французских – это ли не знак Любви Великой Христианской

Путеводительницы нам – слезою женской омовенье

И чтимых Родиной в веках, и обречённых на забвенье!?!

Эпилог

Огни войны задула ночь. «Мы не сдались, не отступили!

Наш дух незыблемо стоял, мы только жизни положили,

Чтоб поднимался русский стяг и реял Спас Нерукотворный!» – Шептал израненный солдат. Над ним кружил огромный ворон,

Но вместо чёрного крыла, коснулась женщина с младенцем

Незамутнённого чела, смахнула белым полотенцем

Всю боль, на жизнь благословя, и растворилась незаметно

Чтоб где-то рядом просиять. На поле нет живого места,

Но есть живая Божья Мать! Воскрес тот раненый из пепла,

А кто-то в персть ушёл без мук, как на блаженное Успенье,

Когда спускается Христос, чтоб Душу Матери Пресветлой,

Словно младенца в пеленах, принять на вечное бессмертье.

Как будто спутники вокруг Свет источающей Планеты,

Венцы мерцают до сих пор в гостеприимном русском небе

Над теми, кто, в бою горя любовью к Боговой России,

Земную жизнь свою отдал, небесный свод душой усилив!

Нет на Руси случайных дат у Богородицы Пресветлой

Она сейчас – среди солдат, чтобы помочь непреткновенно

Вернуться в этот мир, иль в тот войти во свете славы вечной.

И в помощь Ей все слёзы рек – омыть торжественную встречу,

И теплый сеянец дневной, предтеча раннего мороза, –

Кропить живительной водой везущих раненых обозы…

И в помощь Ей густой туман, слепящий вражеское войско,

И в наступление зимы преобразившаяся осень.

Золотоглавая Москва не покорилась Бонапарту!

Когда взирал он на неё – что разглядел он?! – только карту!

Но есть еще душа Москвы – Недосягаемая Воля!

Она лишь знает, кто зажёг, но тот пожар в Первопрестольной

Наполеоновы мечты сжигал как хворост в русской печке.

Голосовали за огонь дома и Кремль, церкви, свечи.

Горели верой образа в патриотическом порыве

Осыпать пеплом главы тех, кто так хотел схватить за крылья

Неодолимый дух Москвы! Неуловимая столица

Над цепенеющей ордой парила огненной жар-птицей!

Мечтал о лаврах Бонапарт – листа лаврового не сыщешь!

Москва исчезла для врага – едва найдёшь людей и пищу.

На пепелище средь руин чадил пустой очаг победы.

Обедней только русский жив! Как быстро пал дешёвой медью

Армейский вышколенный дух в карман дырявый мародёрства!

Москва измором и огнём гнала с российского подворья

,

Уже не армию, а сброд! Была плачевной ретирада,

Когда хватали за бока морозы в утренней засаде.

Всё, что у Бога под рукой, что Богородице подвластно

Гнало метелью, как метлой, повальным голодом, ненастьем

Богопротивного врага в союзе с доброй русской пушкой!

Наполеоновы войска сама зима взяла на мушку.

А вот и пушечный лафет. Уже родной для сердца скрежет

Затихнет вскоре навсегда. Москва к себе вернулась прежней,

Уже Смоленск освобождён. Пора домой! Полковник Глухов ,

Смоленской верный адъютант, двойную нёс на фронте службу.

Но мирный нынче пробил час. Объяты радостью смоляне.

Икону бережно несут в собор Успенский прихожане,

И салютуют пушки Ей! Звонят-трезвонят колокольни,

Сзывая в храм честной народ, чтоб правду всякую исполнить.

И вот Евангелие стал читать священник о Марии.

Звучат библейские слова, связуя смыслы литургии

С Великим промыслом небес – спустя три месяца вернулась,

Елисавету навестив, Мария в дом свой . Всколыхнулась

Вся паства – вот он Божий перст! Икона тоже возвратилась

Спустя три месяца в Смоленск! Восторгом церковь засветилась

Благоговеющих сердец! Величат Господа устами,

Благословляют Божью Мать священной радости слезами

И те, кто веры крепкий столп, и те, чей дух был поколеблен.

Ни у кого сомнений нет – C Крещенья Русь Всевышний лепит

И утешает Божья Мать! С войны вернувшаяся к детям,

Солдат спасавшая не раз, Она смолянам миром светит

Через Иконы тёплый лик. И нет иного заступленья

У Богом избранной Руси. Через века, тысячелетья,

Спасая, милуя, любя, идёт Смоленская навстречу

России, шествующей в храм в нарядном платье подвенечном.

Так одевается душа Боголюбивого народа,

Чтоб прикоснуться к Чистоте, забыть о бедах и невзгодах,

Вдохнуть Смоленской благодать под небом Нового Завета,

Своим теплом Её согреть и теплотой Её согреться,

Чтобы растаяла печаль и водворилась в сердце радость

Жить - не тужить, молиться всласть и до конца стоять за Правду!

МОСКОВСКИЙ ПРИЗЫВ

ГЛАВА ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

«ВОЕВОДА РУССКОГО ОРУЖИЯ»

ВО СЛАВУ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ОДИГИТРИИ

О, Одигитрия Родная, Смоленской стала ты навек!

Но без тебя, Москва решила, не ярок будет солнца свет.

Когда молитвой к Надворотной спасался наш армейский дух

Во время битвы Бородинской, московский люд молился вслух

Перед старинною Иконой руки Апостола Луки,

Чтобы по милости Смоленской убрались с Родины враги.

Икону эту, сберегая, привёз епископ Ириней

В сопровождении священства, заботясь трепетно о Ней.

В день Бородинского сраженья в Москве назначен крестный ход.

Ты, Богородица, с Крещенья – Руси надежда и оплот!

И вместе с Иверской, Смоленской плывёт Владимирская в Кремль.

Лучами город окольцован, чтоб Веру в душах разогреть.

Молились булочник, цирюльник, чиновник, князь, городовой.

Умилосердись, Богоматерь, услышь Москвы сердечный вопль.

Спаси, Заступница, Россию, от иноверцев защити!

К кому ещё припасть, Родная, к кому с бедой такой пойти?

И всем Смоленская сияла, даря заступничества свет.

Она на битве Бородинской и здесь, в молящейся Москве!

Она везде, где есть молитва открытой Господу души,

Где сердцем люди Бога ищут, Ему свою вверяя жизнь

И Богородице Пречистой. В Москве закончен крестный ход,

Но продолжается молитва! В больницу раненых идёт

Лечить Смоленская. Участья и милосердия полна,

Она целебный луч направит туда, где раны глубина.

Не сосчитать лучей тех, братцы, они невидимы порой,

Но сколько боли поутихло, когда от смерти поворот

На перекрёстках многих жизней был Волей Свыше освещён.

Солдат Руси – боголюбивый, он от рождения крещён.

На костылях, ползком добраться, чтоб Светлый Лик поцеловать.

И сколько в сердце сил вливалось, чтоб снова встать и побеждать!

Раденьем Матери о детях , молитвой Богу о сынах,

Через снега бинтов в палате пробилась тёплая весна.

Стекают слёзы не от скорби по изувеченной щеке.

То родничок забился снова в огнём иссушенной реке.

Ты – не один, к тебе сегодня пришла Смоленской благодать.

О, как молебен водосвятный способен к жизни возрождать,

Смывать унынья чёрный пепел – ты, братец, только помолись,

Зови Смоленскую и будешь в любой войне неопалим!

Когда сражаться за Отчизну повелевали Небеса,

В себя вмещала море плача Смоленской горькая слеза.

Она вбирала наши скорби, надежду сеяла взамен.

Приникни к ней, не отлепляйся, и сохранить в себе сумей

То умиление святое, тебя настигшее, когда

Ты так нуждаешься в покрове. Её Святая Высота

Запечатлится на столетья и перейдёт из рода в род.

Потомок твой по полю битвы идёт уверенно вперёд.

Он, может, родом из Донецка, а, может, родина – Луганск,

Москва, Владимир, Суздаль, Углич, Самара, Белгород, Саранск…

Он спит порой в канаве грязной и пьёт из лужи дождевой,

Но не берёт его зараза и пуль каскад над головой

Уже привычен и не страшен. А в предрассветном тонком сне

Он часто видит Богоматерь, хотя креста на парне нет.

Но память рода обновляет сынам Всемилостивый Бог.

В реке крестившись перед боем, с тройною силой рвётся в бой

Солдат тот, ратник Русской Веры, она – что аленький цветок,

Бетон нечувствия взломает, познав, как солнце, свой восток.

В кармане старой гимнастёрки приникнет к сердцу образок.

Задышит вера, возрастая в душе весеннею лозой.

Солдат тот словно обновился, как двести с лишним лет назад,

Когда в больнице его предок, изведав страшной битвы ад,

Под водосвятный тот молебен вернулся к жизни, чтоб отдать

Потомку Память Крепкой Веры – её врагу не отобрать.

Пусть нет на поле Надворотной, и той, старинной от Луки,

Пусть на квадратике бумажном запечатлён Смоленской лик,

Он так же ярко нынче светит солдату русскому в бою.

Ему, Солдату Русской Веры, на небе ангелы поют

Заздравный радостный молебен – светла Смоленской благодать.

Её позвали и вернулась в сердца людские Божья Мать.

Аминь.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее время эту икону называют Надвратной, но в более ранних периодах, включая 1812 год, ее называли Надворотной.

Надворотная Икона Богоматери — Одигитрия была написана в 1535 году в г. Москве по повелению царя Иоанна Васильевича Грозного лучшим художником того времени Посником Ростовцем и является точным списком, но большего размера (размеры иконы: высота — 2,5 аршина, ширина — 1,5 аршина (1,78 х 1,07 м.), с древнейшей Смоленской Иконы, написанной евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богродицы.

Источники: Прот. П.Н. Левашёв «Краткое сказание о Смоленской иконе Божией матери-Одигитрии, именуемой Надворотной, и о пребывании её в русской армии во время Отечественной войны 1812 года», С-Петербург, 1912г.

Иеромонах Даниил (Сычев) СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Есть мнение, что Надворотная была написана при Борисе Годунове, который прислал эту икону в Смоленск в 1602 году для сооруженной крепостной стены, строительством которой он руководил. Известный дореволюционный смоленский историк И.И. Орловский пишет: “Осенью 1602 года стену освятили, причём, на главных воротах города, Днепровских, поставили в нише большую икону Божией Матери — Одигитрии, копию с соборной иконы, присланную из Москвы царем Борисом Смоленску, как образ покровительницы града и небесного стража новой крепости.

Тем не менее, и Орловский, и выдающийся русский историк С.М. Соловьев, полагают, что икона Божией Матери - Одигитрия, ставшая затем Надвратной, была написана в 1535 году в Москве по повелению царя Иоанна IV Грозного художником Посником Ростовцем.

Источники:Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. История России с древнейших времён. Т. 7-8/Отв. Ред.: И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. – М.: Мысль, 1989. – 752 с. С. 301-302

Орловский И.И. Смоленск и его стены. Краткая история Смоленска и его крепости. (К 300-летнему юбилею городской стены). Смоленск, 1902. С. 13-16

Журнал Московской Патриархии 10-2012

Раевский - Николай Николаевич Раевский (1771-1829) - русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии. Батарея Раевского в Бородинском сражении получила у противника прозвище «могила французской кавалерии».

Источник: Федеральный портал истории России

Барклай де Толли (при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли) родился 16 декабря 1761 г. (даты приведены по старому стилю) в семье де Толли, являвшейся ответвлением старинного дворянского шотландского рода Барклай. Под руководством М.Д. Барклая;де;Толли в России была создана лучшая служба разведки в Европе. Впервые был создан институт военных атташе, которые могли заниматься разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. В войне 1812 года генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли командовал 1-й Западной армией. После оставления Смоленска Александр I принял решение назначить генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова главнокомандующим всеми силами, задействованными в войне. 29 августа 1812 г. (по новому стилю) Кутузов прибыл к армии и принял её от Барклая. Барклай остался главнокомандующим 1-й армией. В Бородинском сражении он командовал правым крылом и центром русских войск, проявил большое мужество и искусство в управлении войсками.

Источник: Сайт Минобороны России

Император Всероссийский Александр I Павлович (Санкт-Петербург, 12/25 декабря 1777 - Таганрог, 19 ноября/2 декабря 1825). В официальной дореволюционной историографии именовался «Благословенным». Александр проявил большую политическую твёрдость в отстаивании интересов России. В 1811 г., в беседе с французским посланником Коленкуром Александр заявил: «Наполеон, может быть нас и побьет, но это не даст ему мира (вспомните Испанию). Я первым не обнажу меча, но я вложу его в ножны последним».

Источник: Российский императорский дом

«Хитрый Северный лис» - так называл Кутузова Наполеон.

Источники: Курс Владимира Мединского

https://dostoverno.ru/video/kutuzov-severnyy-lis

История. РФ. Главный исторический портал страны

При оставлении нашими войсками городских стен Смоленска икону из Благовещенского храма вечером 5 (18) августа взяли воины 1-ой артиллерийской роты капитана Глухова 3-ей пехотной дивизии, по распоряжению генерала А.П. Ермолова. В своих «Записках» о 1812 годе Ермолов писал: «Я приказал вынести из города образ Смоленской Божией Матери, укрывая его от бесчинств и поруганий святыни. Отслужен молебен, который произвёл на войско полезное действие».

Источник: Иеромонах Даниил (Сычёв) СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ВОЙНЕ 1812 ГОДА Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 гг. Сост. В.А. Фёдоров. М. 1991, с.166

Квартиргер - Военнослужащий, занимающийся подготовкой мест расположения и размещением воинских частей

Источник: Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 г.

Светлейший - 29 июля 1812 года последовал указ Александра 1 Правительствующему сенату о возведении Кутузова «с потомством Его в княжеское Всероссийской Империи достоинство, присвояя к оному титул Светлости». Кутузов получил титул Светлейшего князя. В армии его называли Светлейшим.

Источник: «Кутузов» Ивченко Л.Л., Молодая Гвардия, 2012.

Пётр Иванович Багратион - Российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 г. «Лев русской армии», «наиотличнейший генерал, достойный высших степеней». Потомок грузинского царского дома Багратионов. После вторжения Наполеона в Россию в условиях общего отступления русских войск приложил максимальные усилия, чтобы соединиться с Первой армией М.Б.Барклая-де-Толли. В Бородинском сражении П.И. Багратион руководил левым флангом, на который пришёлся главный удар французов. Героически оборонял Семеновские флеши; возглавил контратаку 2-й гренадёрской дивизии на Северную флешь, занятую французами, и был смертельно ранен. Скончался в с. Сима Владимирской губернии в имении своего друга князя Б.А.Голицына

Источник: Герои 1812 года, Научная библиотека имени М. Горького,Санкт-Петербургский Государственный Университет https://library.spbu.ru/ru/novosti/385-geroi-1812-goda.html

Пётр Петрович Коновницын, выдающийся русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. Дивизия под его командованием в составе 3-го пехотного корпуса отличилась в боях под Витебском и Смоленском, а затем, действуя в арьергарде, обеспечивала отход главных сил и их развертывание под Бородином. За доблестную защиту древнего Смоленска П.П. Коновницыну был пожалован орден Св. Владимира 2-й степени, а за отличие в боях у местечка Островно и за «все дела арьергардные от Вязьмы до Бородина» — орденом Святого Александра Невского. Во время Бородинского сражения 1812 после ранения П.И. Багратиона Коновницын временно командовал 2-й Западной армией, был дважды контужен, но остался в строю до конца битвы. За проявленное военное искусство и личное мужество был награждён золотой шпагой, украшенной бриллиантами.

Источник: сайт «ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»

Дохтуро;в Дмитрий Сергеевич (1759-1816), генерал от инфантерии, командир 6-го пехотного корпуса, шеф Московского пехотного полка. Из дворян Тульской губернии. В 1810 году произведён в генералы от инфантерии и в октябре назначен командиром 6-го пехотного корпуса. В начале кампании 1812 года 6-й корпус был отрезан противником от 1-й Западной армии, но Дохтуров сумел вывести его на соединение с основными силами. Во время Смоленского сражения, несмотря на болезнь, 5 (17) августа руководил обороной города, в течение всего дня отражал яростные атаки неприятеля. При Бородино 26 августа (7 сентября) корпус Дохтурова действовал в центре русских позиций. После ранения Багратиона Дохтуров возглавил 2-ю Западную армию, восстановил порядок в войсках левого фланга и стойко удерживал позиции за Семёновским оврагом. За отличие в сражении был награждён алмазными знаками к ордену Святого Александра Невского. На Военном совете 1 (13) сентября в Филях высказался за сражение под Москвой.

Источник:Музей-панорама Бородинская битва

Милорадович Михаил Андреевич, генерал от инфантерии, ученик великого Суворова и герой Отечественной войны 1812 г. Происходил из дворян Полтавской губернии, родился 1 (12) октября 1771 г. в семье Черниговского наместника генерал-поручика Андрея Степановича Милорадовича и Марии Андреевны Горленко, племянницы Белгородского епископа Иоасафа (в миру – Иоаким Андреевич Горленко), то есть генерал Милорадович был внучатым племянником Иоасафа Белгородского. О подвигах Милорадовича говорили в армии, судачили в светских салонах.

При Басильяно под ним убило трёх лошадей, а ранения он снова избежал! При штурме Альтдорфа, к восторгу Суворова, впереди колонны Милорадович перешёл горящий мост – и снова ни царапины. Он по-суворовски умел воздействовать на солдат честным примером: «Храбрые, за мной!», «Солдаты! Смотрите, как умрёт генерал ваш!»

При Бородине Милорадович командует кавалерийским корпусом на правом крыле русских войск, отбивая все атаки.

Милорадович стал чуть ли не единственным обладателем солдатского Георгия, получивший его из рук Императора Александра Павловича со словами «Носи солдатский крест. Ты-друг солдат» после сражения у Лейпцига.

Пройдут годы. Умирающий от подлого выстрела в спину Милорадович в декабре 1825 года, до этого пытавшийся успокоить мятежных солдат на Сенатской площади, попросит взглянуть на пулю, пробившую его тело. «Слава Богу! Эта пуля не солдатская. Теперь я совершенно счастлив».

Источники: Арсений Замостьянов: Литературная газета 02 июля 2014

Сусала, сысала - ср. мн. морда, рыло, скулы. Ударить или смазать по сусалам. Этот мосол не для твоих сусал.

Источник: Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 томах / Даль В.И. - М. : РИПОЛ классик, 2006. / Том 4. Р-Я. – 672 с. / С. 127-374 с. - (Золотая коллекция).

Микитки (никитки) ж. мн. - пах, подвздошье, подреберье. Ударил под микитки.

Источник: Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 томах / Даль В.И. - М. : РИПОЛ классик, 2006. / Том 2. И-О. – 784 с. / М. 291-378 с. - (Золотая коллекция). ISBN 5–7905–4704–4

Микитки - бока, подреберье. Надавать под микитки – намять бока

Источник: Ремчуков В.Н. Толковый казачий словарь. Волгоград, 2007. С. 84.

«Хрюкасе» – от французского блюда «фрикасе»

Персть во гробе не поет – цитата из Псалтыри, Кафисма Третья, тропари, глас 3,

Редант - открытое укрепление из 2 фасов, образующих исходящий угол.

Источник:Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Павленков Ф., 1907.

Би;стром Карл Иванович, генерал-адъютант, генерал от инфантерии; род. 1 мая 1770 г., ум. 16 июня 1838 г.

С началом военных действий Би;стром находился в сражении под Смоленском, защищая переправы через Днепр, а затем первый открыл Бородинское сражение, где геройски оборонялся против целой дивизии генерала Дельзона, причём за своё мужество был награждён чином генерал-майора. Среди подчинённых Бистром оставил самую лучшую память, в особенности в сердцах солдат, которых он так умел воодушевлять в сражениях. Солдаты чрезвычайно любили его и питали неограниченную доверенность к своему «отцу командиру», которого называли генералом Быстровым.

Источник: Ф. Н. Глинка ОЧЕРКИ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ (Воспоминания о 1812 годе)

Источник: Письмо XX. И.Н. Скобелев

«Солдатская переписка 1812 года»

Антраша; - В хореографическом искусстве прыжок вверх с перебоем ног.

Источник: Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.

Источник: Ф. Н. Глинка ОЧЕРКИ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ (Воспоминания о 1812 годе)

Палаш - меч наших времён, в тяжелой коннице; прямая и широкая сабля, двулезая к концу.

Источник: Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 томах / Даль В.И. - М. : РИПОЛ классик, 2006. / Том 3. П. – 544 с. / П. 5-543 с. - (Золотая коллекция). ISBN 5–7905–4703–6

В русской тяжёлой кавалерии в 1812 году строевым холодным оружием был палаш.

Речь идёт о генерале Бонами, который назвался неаполитанским

королем Мюратом, Бонами был взят в плен и, таким образом, остался жив.

Источник: Статья «БОРОДИНО: французская армия «расшиблась

об русскую»» Николай МИХНЕВИЧ, генерал от инфантерии, 1911 г.,

газета Красная Звезда, 3 ноября 2010 года.

Генерал-майор Александр Алексеевич Тучков, герой Отечественной войны 1812 года, был женат на Маргарите Михайловне Нарышкиной. Её семья принадлежала старинному боярскому роду Нарышкиных, из которого некогда вышла Наталья Кирилловна, мать Петра I. Варвара Алексеевна, мать Маргариты, происходила из древнего княжеского рода Волконских. Маргарита Михайловна свято верила, что Александр послан ей Богом, и дорожила каждым часом, проведённым с ним. Не в силах быть с мужем в долгой разлуке, 3 апреля 1809 года она написала военному министру графу Аракчееву прошение разрешить ей сопровождать мужа в военных походах. Аракчеев не решился сам принять такое решение и направил прошение Царю. Царь наложил резолюцию: «Командующему 4 корпуса генерал-лейтенанту князю Багратиону: Пусть Тучковы будут вместе. Они ставят себя и чувства свои на публичное испытание самым страшным – войной. Любовь есть сила, Богом даруемая. Мне ли стоять плотиной против мужества духовного дерзновения!» 14-го сентября 1812 года Маргарита Михайловна узнала о смерти мужа: генерал Александр Тучков пал смертью храбрых во время знаменитого Бородинского сражения. В конце октября Тучкова нашла в себе силы отправиться на Бородинское поле в надежде отыскать и предать земле тело любимого мужа, захоронив его по христианскому обычаю, исполнив тем самым последний долг супружеской любви. Безутешная вдова долго искала останки супруга на поле битвы, представлявшем собой огромное кладбище, усеянное десятками тысяч павших. Иеромонах Иосаф из можайского Лужецкого монастыря сопровождал её и творил над павшими воинами заупокойные молитвы. Многочасовое хождение по полю сражения среди 90 тысяч убитых было напрасным.

Источник: Статья «ТВОЯ УЧАСТЬ КОНЧИТСЯ В БОРОДИНО» Удивительная судьба Маргариты Тучковой (1780–1852), Мария Тоболова, кандидат филологических наук, доцент. 3 июля 2023 г. https://pravoslavie.ru/154581.html

«Долг и честь сохранения святой Иконы в рядах армии выпала на долю батарейной № 1 роты 3 Артиллерийской бригады, бывшей под командованием полковника Глухова… Фельдфебель и солдаты роты полковника В.А. Глухова, приняв

икону в свое ведение, соорудили для неё особый деревянный киот, который окрасили в зелёный цвет и убрали разноцветными лентами. Они не расставались с Иконой в течение 3 месяцев».

Источник: Прот. П.Н. Левашёв «Краткое сказание о Смоленской иконе Божией матери-Одигитрии, именуемой Надворотной, и о пребывании её в русской армии во время Отечественной войны 1812 года», С-Петербург, 1912г.,стр.6-7.

«Русские заняли обратно Смоленск, внесли икону в прежнее место, стали служить молебен, и, когда дошло до слов: «Пребысть же Мариам яко три месяцы и возвратися в дом свой», присутствовавшие перешёптывались: было ровно три месяца, как икона вынесена из церкви над вратами в Смоленске и ровно через три месяца возвратилась в дом свой».

Источник: Ф. Н. Глинка ОЧЕРКИ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

(Воспоминания о 1812 годе)

В настоящее время Смоленская икона Божией матери-Одигитрия Надвратная ( устар. Надворотная) находится в Успенском кафедральном соборе на том месте, где когда-то располагалась древняя икона, написанная евангелистом Луком (см. ссылку 36).

Источник: сайт Смоленского Свято-Успенского кафедального собора:

В 1812 году, во время нашествия французов, древняя икона вынесена была перед Бородинской битвой из Смоленска епископом Иринеем Фальковским и доставлена им же в Москву. В день Бородинской битвы, 26 августа, в крестном ходе Смоленскую икону обносили вокруг Белого города, Китай-города, Кремлевских стен.

После Бородинской битвы икона Одигитрии вместе с Иверской иконой была отнесена в Лефортово, где лежали раненые воины. Перед взятием Москвы французами Смоленская икона была отправлена епископом Иринеем в Ярославль, где она оставалась до окончания Отечественной войны 1812 года. Из Ярославля икона снова была возвращена в Смоленск и поставлена в кафедральном соборе, где и находилась до 1941 года нашего столетия. Дальнейшая судьба Смоленской святыни неизвестна. В каталоге древней русской живописи, изданном Государственной Третьяковской галереей в 1963 году, лишь сказано, что «икона пострадала от войны».

Источник: сайт Смоленского Свято-Успенского кафедального собора:

Это невыдуманные слова участника СВО, который с удивлением рассказывал о том, что частенько приходится работать именно в таких условиях, но никакая болезнь к нему не пристаёт. Он крещёный человек, и за него молятся.

Свидетельство о публикации №124081000602

Моя искренняя благодарность вам и земной

поклон за такой значимый труд, который

знакомит с удивительной историей

Смоленской иконы Божией матери - Одигитрия

и так потрясающе описывает события

Отечественной войны 1812 года!!!

Колоссальный труд ваш впечатляет

обилием фактов, особым колоритом

изложения, яркими образами, высокой

духовностью. Хочется снова и снова

перечитывать текст, чтобы напитаться

этой энергией сопричастности к великой

благодати, живущей в русских людях,

чтущих силу божественного образа и

совместной молитвы во Славу Божию!

Вера Цыкова 25.01.2025 07:03 • Заявить о нарушении

Елена Царёва-Блохина 25.01.2025 09:49 Заявить о нарушении

дорогая Елена! В личных сообщениях

напишу вам адрес, можете отправить

наложенным платежом или написать

реквизиты, куда перевести деньги

за книгу и оплату доставки.

Вера Цыкова 27.01.2025 07:29 Заявить о нарушении