Уходит века хрип и шум...

Сквозь суетливый быт.

Ещё вчера властитель дум,

Сегодня ты забыт.

Судьбы растянутый момент

Свивается в клубок.

Но где–то кадры кинолент

Просматривает Бог.

Усталый Бог давным–давно

Глядит в экраны глаз,

И длится странное кино

Про каждого из нас.

Не нужно Богу объяснять

Всю боль душевных сот,

Ведь невозможно переснять

Ни жизнь, ни эпизод.

И только нервною строкой

Да тонкою игрой

Безмерной вечности покой

Пронзается порой.

Так среди масок и бумаг

Пред Божеским лицом

Актёр, поэт, художник, маг

Беседует с Творцом.

Так за картины и стихи,

Всё мелкое круша,

Отбросив страсти и грехи,

Пускается душа

В тот сад из огненных аллей,

В тот лучезарный кров,

Где ни кумиров, ни ролей,

Ни времени, ни слов.

______________

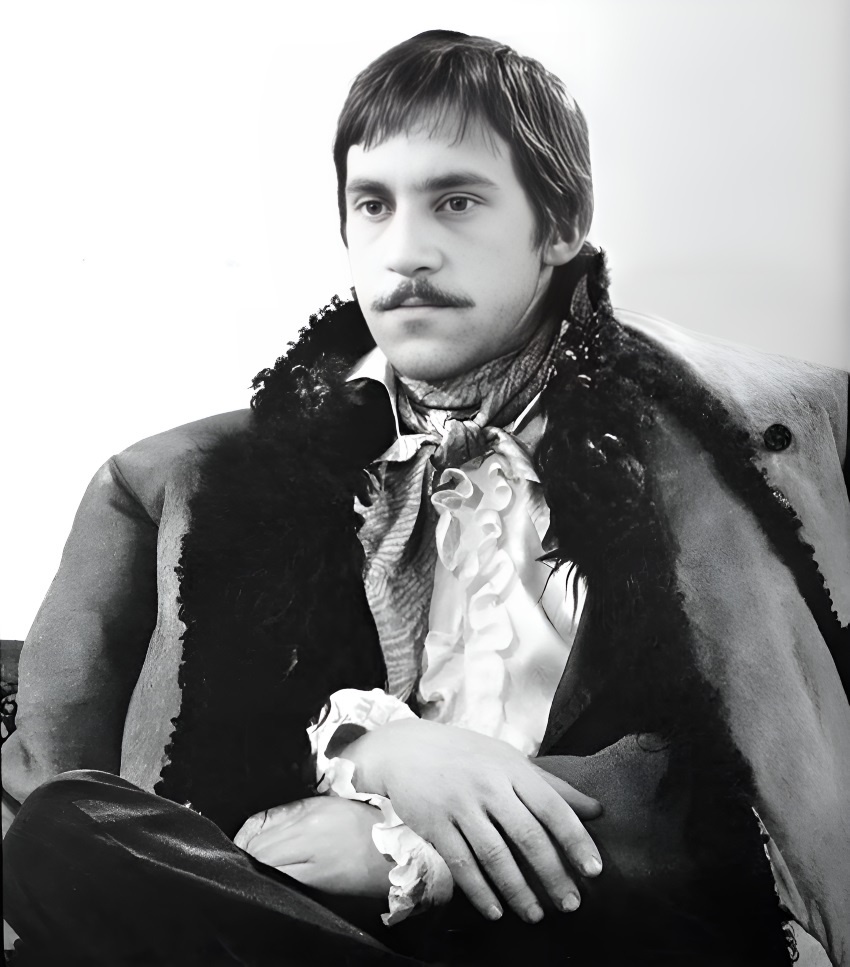

* Иллюстрация: фото В.С. Высоцкого

из кинопроб к фильму «Земля Санникова», 1972 год.

25 июля – День памяти Владимира Высоцкого. Я давно уже не тот яростный поклонник его творчества, каким был лет 35 тому назад, в далёкой юности. Но когда слышу негативные выпады в сторону артиста, возникает чувство обиды. Не за него (он давно принадлежит Господу и Вечности), за искусство. Даже из элементарной справедливости нельзя перечёркивать сделанное им в кино и на сцене, перечёркивать его песни, когда–то любимые целыми поколениями. Это – другая крайность по отношению к напыщенным восхвалениям Владимира Семёновича, именованию его гениальным поэтом, лучшим из лучших и т.п.

На мой взгляд, он был великолепным шансонье в верном, исконном смысле этого слова.

Помню, как Елена Камбурова в давней беседе со мной возмущалась искажением и опошлением хорошего французского слова «шансон», превращением его в нечто мерзко–уголовное. А ещё помню, как году в 1990–м видавший виды, весь исколотый уголовник, каким–то ветром занесённый в нашу литинститутскую общагу (кого туда только не заносило), на вопрос о Высоцком, высокомерно бросил, что его т.н. дворовые, «блатные» песни никакого отношения к настоящим блатным песням не имеют, что это – пример того, «как вы, фрайера, о нас пишете»...

А ещё Высоцкий был хорошим актёром. Очень хорошим. Мой любимый образ, созданный им в кино – Дон Гуан в «Маленьких трагедиях». В моём сознании этот пушкинский герой навсегда остался таким, каким его воплотил Высоцкий.

Мне Владимир Семёнович помог в разработке балладной формы. Именно с его подачи, с его роскошного цикла к «Стрелам Робин Гуда» начался мой интерес к жанру баллады. Уже за то я ему благодарен.

Судить артиста с «патриотических» и «монархических» позиций нынешнего дня легко и выгодно. А вот осознать в какой среде, в каких условиях происходило его личностное и творческое становление, как ему приходилось буквально выламываться из своей эпохи – намного сложнее. Причём, судят–то, как правило, бывшие советские люди, так и не изжившие в себе прежних партийных установок.

Высоцкий был человеком своего времени, остро ощущавшим его пульс, ритм, скорость. Он если не понимал до конца, то, безусловно, чувствовал неуклонное, стремительное скольжение советской государственной системы в тупик, к точке крушения. И это выражено в его песнях.

Смерть Высоцкого была неоправданно ранней. Но что о том говорить... Вспомним его добром. Это самое лучшее, что мы можем для него сделать.

БОРИС АЛМАЗОВ О ВЫСОЦКОМ

(Фрагмент из моего интервью с писателем, историком казачества, автором–исполнителем песен Б.А. Алмазовым, записанного в С–Петербурге в августе 2006 года).

– К вопросу о национальностях… В одной из книг историка Олега Платонова помещён словарь современных политиков, деятелей культуры, и, в частности, написано: Владимир Высоцкий – еврейский бард и т.д. Что Вы об этом думаете?

– Я плохих книг не читаю, у меня и на хорошие–то времени не хватает. А потом – с мёртвыми воевать удобно, они ведь ответить не могут. Есть у Высоцкого какая–то еврейская кровь – ну, и что? При чём тут это? Обвинять человека в том, что он не у тех родителей родился – сумасшествие. Не бывает плохих народов, бывают плохие люди.

Вот один потрясающий пример. Моего деда расстреливал товарищ Френкель, чекист, зверюга страшный. Девятнадцать раз на расстрел его водили разные гады, но не расстреляли, пытка такая была. А в то же самое время бабушку мою, тяжело больную, оперировал, с того света тащил – без наркоза, без всего необходимого, в самый разгар Гражданской войны – другой Френкель, родной брат чекиста. И спас её! Если бы не спас, меня бы на свете не было. Вот как мне к этим двум евреям относиться? Так и относиться, как сказано в Евангелии: по делам их судите их.

ВЯЧЕСЛАВ КЛЫКОВ О ВЫСОЦКОМ

(Фрагмент из моего интервью с Народным художником России, скульптором В.М. Клыковым, записанного в Калуге в марте 2004 года)

– А как Вы к творчеству Высоцкого относитесь?

– Так же, как и к произведениям Шукшина. Только, конечно, Шукшин – от земли, а Высоцкий на городской почве вырос. Но тем не менее.

– Ну а «блатная», «лагерная» лирика Высоцкого… Как Вы её оцениваете?

– Да у нас вся Россия – лагерь сплошной. Вы посмотрите на архитектуру наших городов – это же сплошные бараки с койками. За период советских экспериментов страна вся была превращена в концлагерь. Так что же говорить о соответствующих песнях, когда у нас каждая семья пострадала, у всех кто–нибудь сидел? Одни длинные сроки несли, другие – короткие, а многих вообще к стенке ставили. Высоцкий и Шукшин были многогранными творческими личностями. Это надо понимать. Мне однажды довелось наблюдать, как на концерте Высоцкого ветераны войны, прошедшие огни и воды, со слезами на глазах слушали его песни. Так он их брал за живое. Казалось, что он на глазах перевоплощается и в горящий самолёт, и в моряка–подводника. Это потрясающий актёрский талант!

– Вы считаете, что и Высоцкий, и Шукшин всё–таки пришли к Богу?

– Они в душах своих и были верующими людьми. А то, что ёрничали иногда в творчестве: «Нет, и в церкви всё не так, всё не так, как надо…» Ну, ведь были у нас и есть такие батюшки, как в одном из шукшинских рассказов, где сельский поп, подвыпив, кричал: «Верую в коммунизм, в электрификацию!..» Общество у нас больное, оттого и рассказы, и песни такие.

P.S.

Если рассуждать серьёзно, то многое из того, что писалось Владимиром Семёновичем как тексты авторских песен–монологов, к поэзии имеет (мягко говоря) очень отдалённое отношение. Высоцкому, на мой взгляд, крайне навредила шумиха, искусственно поднятая вокруг его имени в середине 1980–х. Если в 70–е слава полузапрещённого автора работала на него, то в 90–е и нулевые годы неоправданно выданный титул «великого поэта» очень быстро стал работать против. В то время слишком много открылось действительно запрещённых и замолченных поэтов и писателей высочайшего литературного уровня. Серьёзного разговора о Высоцком почти не велось, были либо славословия и восторги, либо обличения и ругань. Сейчас, когда сменились поколения, и прошло без малого полвека со дня ухода артиста, видно, что наши молодые современники Высоцкого почти не знают, в массе своей им не интересуются. Но он как явление – в истории нашей культуры. Причём, явление уникальное, представляющее собой синтез актёрского творчества и песенного жанра, некоторые из его театральных и кино работ – Глеб Жеглов, Гамлет... – стали символами времени.

Свидетельство о публикации №124072503657