Имя на поэтической поверке. Леонид Хаустов

Своей колючею щекою

Коснулся ты моей щеки,

Пожатье крепкое, мужское

Соединило две руки.

Какая сила породнила

Какая нас свела судьба?

На свете есть такая сила,

Она – оружье и борьба.

А разве были так близки мы

Ещё когда-нибудь с тобой,

Как в этот час неповторимый,

Пред тем как разлучит нас бой?!

1941 год.

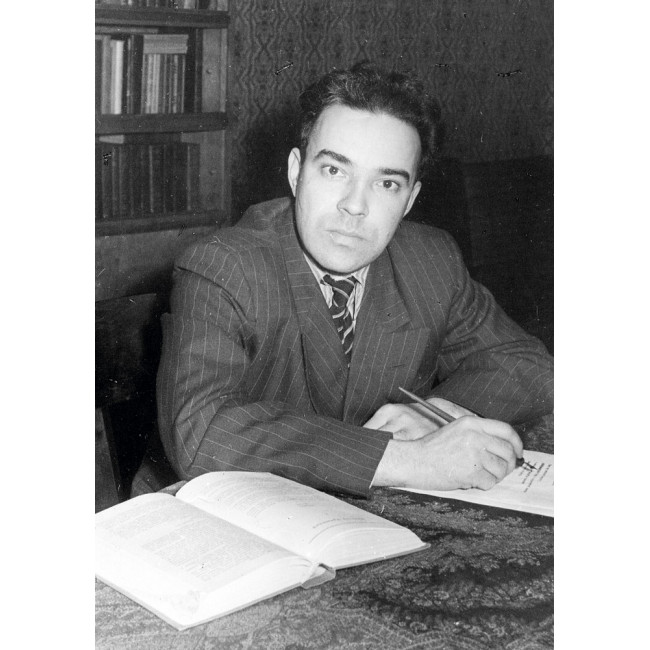

Леонид Иванович Хаустов, поэт-фронтовик, переводчик, родился 31 августа 1920 года в городе Нолинске, Кировской области.

Мать работала учительницей математики, отец геологом.

Леонид среди детей был старший: средний Ярослав, ставший военно-морским врачом, и младший Андрей, ставший –скульптором и художником, притом замечательным.

В 1931 году семья переехала в Ленинград, но после этого, Леонид, неоднократно бывал в Кировской области, в геологических экспедициях вместе с отцом.

С 1931 года, Леонид занимался в Доме литературного воспитания школьников, под руководством известного поэта Самуила Маршака.

В 1938 году Леонид Иванович поступил в Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. В институте занимался в литературном кружке, помещал свои стихи в институтской газете.

В 1940 году в журнале «Ленинград» появляется стихотворение Леонида Ивановича «Рябина», затем цикл стихов в журналах: «Звезда», «Литературный современник»:

«Рябина»

Ломать рябину красную,

На подволоку класть,

Какая-то неясная

В ней горечь есть и сласть.

И настоять рябиновой

В графине для друзей

Рябиновой, рубиновой

Для суженой моей.

Огни повсюду гасятся,

Гляжу давным - давно

С тоской – тревогой на сердце

За смутное окно.

Та ветер над порошею.

Снежинки вихрем вьёт,

Идёт моя хорошая,

А с ней мой друг идёт.

Вспоминая то время, Леонид Хаустов говорил, что оглядываясь на прошлое, ему здорово, повезло.

У меня был замечательный отец, сыгравший в моём становлении первостепенную роль, что с юношеских лет мне была дана такая возможность, в качестве начинающего поэта общаться с такими известными поэтами, как С. Я. Маршак, А. А. Прокофьев, П. Н. Шубин, что ещё до войны, девятнадцати летним студентом, я начал печататься в толстых журналах.

Главным, определяющим в жизни Леонида Хаустова, была Великая Отечественная война.

Леонид окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена в 1941 году, ускоренный выпуск, и пережил блокадную зиму 1941/42 года, выжил, и был направлен на стрелково-пулемётные курсы, Ленинградского фронта.

Потом был в армии, служит в одной из самых знаменитых дивизий Ленинградского фронта – ордена Ленина семидесятой.

Леонид Хаустов участник обороны Ленинграда, тяжело ранен при переправе, на пароме, у Невской Дубравки, и снова выжил.

Излечившись после ранения, Леонид Иванович приехал из Ленинграда в село Ново-Троицкое, Кировской области, где в эвакуации жили его родители.

Осенью 1943 года вернулся в Ленинград и поступил на работу в Ленинградский радиокомитет. С 1943 года Леонид Хаустов стал активно сотрудничать в ленинградских газетах и журналах.

С 1944 года Леонид Хаустов – член Союза писателей СССР.

С 1946 по 1951 год –работал руководителем литературного кружка Ленинградского Дворца пионеров. С 1949 по 1950 год, Леонид Иванович был председателем Бюро объединения молодых писателей при издательстве «Молодая гвардия», в 1952-1955 годах в литературном объединении ЛГУ.

Многие стихи поэта-фронтовика, проникнуты чувством неповторимости человеческой личности и судьбы.

Излюбленный приём автора афористичная, подчас парадоксальная концовка, как. к примеру, в стихотворениях: «Сальери» и «Шопен»:

«Сальери»

А он и впрямь обрёл бессмертие,

В веках бесследно не исчез.

В энциклопедиях проверьте,

Возьмите том на букву С.

«Сальери. Имя вы назвали»

Но как-то странно оттого,

Что вы ни разу не слыхали

Звучанья музыки его.

Когда над Моцартом сомкнулась

Земля, как на море, - волной,

Должно быть глубоко вздохнулось

Тому, кто ждал минуты той.

Но было так: когда в партере

И в ложах смолкли голоса,

Исполнить музыку Сальери

Ничей смычок не поднялся.

Прикрыв рукой глаза неловко,

Похолодел недаром он:

Так начиналась забастовка

Всех музыкантов всех времён.

Всю жизнь свою отдать карьере,

А сорок опер – все молчат.

И не себя ль убил Сальери,

В чужой стакан бросая яд?!

Парадоксальная концовка, как правило, есть и в примечательном стихотворении:

«Шопен»

В этом доме родился Шопен.

Тишина здесь, как пауза в хоре.

И так властно берёт меня в плен

Ощущенье восторга и горя.

Смотрим в детскую эту тетрадь,

Где стихи и смешные фигурки,

А сердца начинают стучать

Окрыляющим тактом мазурки.

На столе, простоявшем сто лет,

Возле свечки раскрытая книга

И овальный девичий портрет:

То сестра Фредерика – Людвига.

Тяжела её ноша была:

Не она ль по великому праву

Сердце брата тогда привезла

Из Парижа в родную Варшаву?

Это больше, чем мать и жена,

Это – Польша, немая от горя.

В этом доме стоит тишина,

Словно вечная пауза в хоре.

Через парк, где дубы высоки,

Вьётся речка в сиянье заката.

Я спросил про названье реки,

И поляк мне ответил: «Утрата».

В 1951 году стал печатать публицистические статьи в газете «Смена».

Военная тема проходит через всё творчество, Леонида Ивановича, наряду со стихами о Петербурге-Ленинграде.

Леонид Хаустов написал, небольшую, поэму на 11 страниц, под названием: «Опасная сторона». Во время блокады города Ленинграда, эта уличная надпись, была знакома каждому ленинградцу:

«При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»

Автор вспоминая девушку, погибшую в блокадном городе, пишет:

«Ты, верно, солнце так любила, что шла опасной стороной»

Поэма «Опасная сторона» - представляет собой автобиографическое произведение. Введением к основному тексту служат строки:

«Иду по улицам знакомым,

тех дней приметы узнаю,

стою у памятного дома, -

с душой замершей стою.

А на стене, уже неясно,

мне надпись грозная видна

о том, что более опасной

была вот эта сторона».

Через всю поэму «Опасная сторона», проходит параллель между блокадой и Дантовым адом.

Поэт-фронтовик Леонид Иванович Хаустов – автор многих поэтических сборников:

«Утренний свет»-1945, «Новоселье»-1947, «Дорогой мира»-1952, «Черты биографии»-1956, «Стихи»-1967, «Год призыва 1941»-1968, «День летящий. Новые стихи»-1981 и другие.

В переводах Леонида Хаустова опубликованы стихи поэтов народов СССР. А ещё у Леонида Ивановича была радость поездить и полетать по нашей стране и другим странам, в творческих командировках.

За участие в Великой Отечественной войне, Леонид Иванович Хаустов был награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.

31 августа 1980 года, поэту-фронтовику, должно было исполнится 60 лет. На Ленинградском радио, к его юбилею, как и других крупных писателей, готовили литературно-музыкальную композицию, посвящённую его жизни и творчеству.

Но Леонид Иванович Хаустов, сославшись на недомогание, отказался приехать в Дом радио, было решено сделать запись программы у него на квартире.

Вечером 19 августа у Леонида Ивановича дома взяли интервью. Состояние поэта-фронтовика, на тот момент ни у кого не вызывало тревоги.

Однако в ночь на 20 августа 1960 года Леонид Иванович Хаустов скончался, в 59 лет, не дожив 11 дней до 60-ти лет.

Похоронен на станции Дивенская, Гатчинского района.

Дошли слухи, что его кончину ускорили интриги недоброжелателей. Они прокатили Леонида Хаустова на выборах членов правления Союза писателей и лишили поста секретаря.

Это был удар по его самолюбию и материальному положению.

Материальное положение Леонида Хаустова, в те годы было не лучшем: большие перерывы между изданиями книг, редкая периодика, но выручали литературные кружки, как при Доме культуры «Красный октябрь», - самый любимый Леонидом Ивановичем, где он преподавал многие годы.

Слава об этом кружке шла добрая, и молодые авторы приезжали к поэту-фронтовику из разных, даже отдалённых районов города Ленинграда.

При жизни, больше всего Леонид Хаустов страдал, когда уходили те, кого знал и любил. Отсюда вот эти строки:

«Мне кажется, я понял лишь сейчас,

Куда уходят умершие?

В нас!»

У поэта-фронтовика Леонида Ивановича Хаустова, была сравнительно короткая жизнь. Он был негромкий, но настоящий русский поэт, о чём свидетельствуют его стихотворение:

«Я носил тебя в сердце, Россия,

На войне, среди мёртвых полей,

И железные ливни косые

Мне красы не закрыли твоей.

Я увидел как будто впервые,

Всю твою богатырскую стать:

Рощи белые, зори сквозные

И просторов твоих благодать.

И летели к тебе сквозь ненастья

За черту огневого кольца

Все мечты моей жизни о счастье

И любовь моя – вся, до конца».

Из поэтического наследия Леонида Хаустова.

«Самое первое»

У подружки на коленях цыпки,

Тоже восемь исполнялось ей.

Никакой не может быть ошибки:

Я в неё влюблён был до ушей.

За руку я вёл её, а воздух

К ночи был прохладней, да из тьмы

Низко-низко наплывали звёзды

Потому, что великаны мы.

Многих мы любили, забывали,

Были в жизни радость и беда,

Только никогда нам не бывали

Звёзды счастья ближе, чем тогда.

***

Слова «Россия», «Украина»

Твержу, как будто песнь пою,

И чувств горячая лавина

Переполняет грудь мою.

Немало грозных лихолетий

Нам вместе вынести пришлось.

Днепра и Волги слитый ветер

Моих касается волос.

Одною славой мы богаты,

Так много сердцу говорят

«Садок вишнёвый коло хаты»

И чеховский «Вишнёвый сад»

«Тебе»

Я знал, что ты живёшь, и потому

Под минами мне падать было легче,

Дышать в сплошном пороховом дыму

Там, где дышать, казалось, было нечем.

Не потому ли и смертельный бой

Был для меня, как жизнь необходимым?

То был священный долг перед тобой

Зато, что ты звала меня любимым.

Всего, пожалуй, не сказать стихом.

Об этом может рассказать бумага,

Что шла без марки, сложена углом,

Но где слова горели, как присяга.

Орудья раскалялись добела.

За всё, за всё фашистам отплатилось.

То в нашем сердце Родина была,

Что в образе любимых воплотилась.

1943 год.

«Бескозырка»

В Рыбацком по берегу девочка шла

Тропой, что к Неве протянулась.

А рядом, в волнах, бескозырка плыла,

И девочка ей улыбнулась.

Одна бескозырка, другая… И тих

Был воздух. Заря опустилась.

На Охте старушка заметила их

И медленно перекрестилась.

И плыли они мимо строгих громад

Гранитных твердынь Ленинграда,

Как будто бы их провожал Ленинград

Суровым молчаньем блокады.

И там, где кончается морем земля,

Где волны особенно зыбки,

Матросы увидели их с корабля

И сняли свои бескозырки.

А я был свидетель того, как вода

Кипела в Усть-Тосно, как с хода

На вражеский берег рванулись суда

Десанта Балтийского флота.

Их встретили пушки и били внахлёст,

И брали десантников в вилку,

И падал в холодную воду матрос,

Оставив волне бескозырку.

1945 год.

«Два сердца»

Суровый жребий лейтенанту выпал,

И, мучась, с прошлым оборвал он связь.

Он из войны, по сути дела, выполз,

На самодельных роликах катясь.

Своей жене не написал ни строчки.

А что писать? Всё ясно без того.

А дома в ожидании бессрочном

Она жила, не веря в смерть его.

Когда она, бывало, получала

На почте безымянный перевод,

То сердце лихорадочно стучало,

Что это – от него, что он – живёт.

И люди отыскать его сумели,

И вот к нему приехала она.

… Под ним стальные ролики блестели,

И сталью отливала седина.

Кусая губы, и смеясь и плача,

Она вбежала в горвоенкомат,

И снизу вверх – как быть могло иначе? -

Был устремлён его смятенный взгляд.

«Тайна»

Из тех девятисот

Мы помним каждый день.

Победа к нам придёт –

Мы верили в беде.

Хотя потерь не счесть,

Но мы врага сильней.

Есть в этом тайна? Есть!

Духовность имя ей.

***

«… Вот так, идя от сердца к сердцу,

Была поэзия жива.

Мы с ней за котелок садились,

Горели в танках, шли ко дну…

Стихи, что на войне родились,

Пришли обратно на войну»

«Чай с землёй»

Погубил огонь Бадаевские склады*.

Землю чёрную сковал седой мороз.

Уж не помню кто, - но все мы были рады, -

Нам земли пакет с Бадаевских принёс.

Чай с землёй – в нём сладости хватало.

Чай с землёй – хвали и не греши.

Не на дно земля стакана оседала,

А на дно моей сегодняшней души.

Русской земле поклон, от поэта-фронтовика, и в этих его очень личных строках:

«Я родился на русской земле

В повидавшей невзгоды семье,

И тропинки мои,

Как морщинки, легли

На лице у земли.

Я люблю, когда реки

Играют весной,

Когда белые вьюги

Свистят надо мной.

Все мои города

Я люблю навсегда.

Как же мне не гордиться тобой

И твоей небывалой судьбой?

Я горюю,

Когда опечалена ты,

А улыбка моя –

От твоей доброты.

Ты, Россия,

Как совесть,

Как солнце,

Для нас –

Каждый день,

Каждый час...»

Примечание:

*Бадаевские склады.

8 и 10 сентября 1941 года, после налёта немецких бомбардировщиков, и скинувших 280 зажигательных бомб, на продовольственные Бадаевские склады в Ленинграде, возник пожар, который надолго запомнился многим горожанам.

Грандиозное зарево было видно с самых отдалённых точек города. А там, где не видно было самого пожарища, отчётливо ощущался запах гари, идущий с горящих складов.

Никогда прежде ленинградцы не были свидетелями такого масштабного разгула огненной стихии.

Дело в том, что тушить горящие склады было фактически некому: из 38 человек районной пожарной команды, кого-то отправили рыть окопы, другие просто не смогли прибыть к складам вовремя – у людей не было пропуска для продвижения по городу при воздушной тревоге.

На территории складов было больше 1,5 тысяч бочек с водой, 300 ящиков с песком, огнетушители. Но крыши хранилищ не были обработаны огнезащитным составом, а сами кладовые были закрыты.

Приходилось срывать замки и с опозданием тушить очаги возгораний. Первые пожарные прибыли лишь через полтора часа, когда тушить было уже нечего: из 50 деревянных складских построек полностью сгорели 40.

Но 2,5 тысячи тонн сахара, сгоревшие во время пожара 8 сентября 1941 года, - они ведь не исчезли бесследно. Расплавленный огнём, залитый водой, этот сахар смешала с землёй на месте пожарища.

И сюда стали приходить измученные голодом ленинградцы и есть эту пропитавшуюся сахаром землю. Вот что вспоминает одна их тех, кому эта «сладкая земля» спасла жизнь:

«У меня в памяти остался вкус этой земли. До сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Чувствовалась даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там и масло было».

Кто-то ел прямо сырую землю, а кто-то относил её домой в вёдрах, мешках и даже наволочках. Потом землю варили, процеживали и пили мутную, но спасительную сладкую воду.

Ведь суть была не в приятных вкусовых ощущениях, а в тех питательных веществах, которые можно было получить человеческому организму из этой просахарённой земли.

Умирающим от голода людям нужны были калории – любой ценой. Ленинградские мальчишки собирали «сладкую землю» и меняли на хлеб. За кусочек хлеба давали две кружки земли. «Бадаевскую землю» продавали даже на чёрных рынках!

Её ещё с юмором называли «бадаевский продукт».

Цена «продукта» зависела от того, какой это слой земли – верхний или нижний. Если нижний, куда меньше проникло сахара – подешевле. А верхний, наиболее «просахарённый» слой считали лакомством, и стоил дорого.

А чуть позже сотрудники ленинградской кондитерской фабрики, даже ухитрились делать из этой земли леденцы! Землю промывали, добавляли специальные вещества – получалась настоящая карамель! Только с горчинкой.

Можно, конечно, восхититься изобретательностью и смекалкой ленинградцев.

Но самое главное – это постараться понять и осознать всё величие подвига, совершённого жителями города в дни страшной блокады.

Ленинградцы умирали от голода, ели торф, ели целлюлозу – ели, наконец, даже землю! Но они не пустили фашистов в свой родной город…

Свидетельство о публикации №124062602184

Про "Бадаевские продукт" - нет.

Спасибо!

Накормить бы этим "продуктом" нашу модную тусовку...

Кленин 16.08.2024 22:23 • Заявить о нарушении