Духовская церковь в Сергиевом Посаде

Паломничество к святым местам, уходя своими корнями в глубину столетий, обрастает различными благочестивыми традициями, ярко проявляющими благоговейное отношение верующих к духовным целям путешествия. Одной из таких традиций является народная рекомендация хотя бы малую часть пути проходить к преподобному Сергию пешком. У писателя И. Шмелёва есть замечательная повесть «Богомолье» о многодневном пешем путешествии. Известен более современный случай с немощной бабушкой, всю дорогу из Москвы с Ярославского вокзала до станции Загорск бродившей по вагону и таким образом пытавшейся заслужить себе благодатные дары, которые, несомненно, получает усталый паломник, преодолевший хотя бы небольшую часть пути без использования транспорта и не пожалевший своего времени и сил ради встречи с преподобным Сергием в основанном им в честь Пресвятой Живоночальной Троицы монастыре.

«По дороге в Загорск понимаешь невольно,

Что с рожденьем ребёнка теряется право на выбор…» -

Слова из известной песни, написанной в советское время на стихи Е. Блажеевского, когда казалось, что никто даже и не думает о монашестве.

Внимательный паломник, часто посещающий Лавру, сможет найти в этом городе и другие примечательные святыни. Большинство из них находится в приходских храмах Сергиева Посада. Об одном из таких храмов я и хочу рассказать.

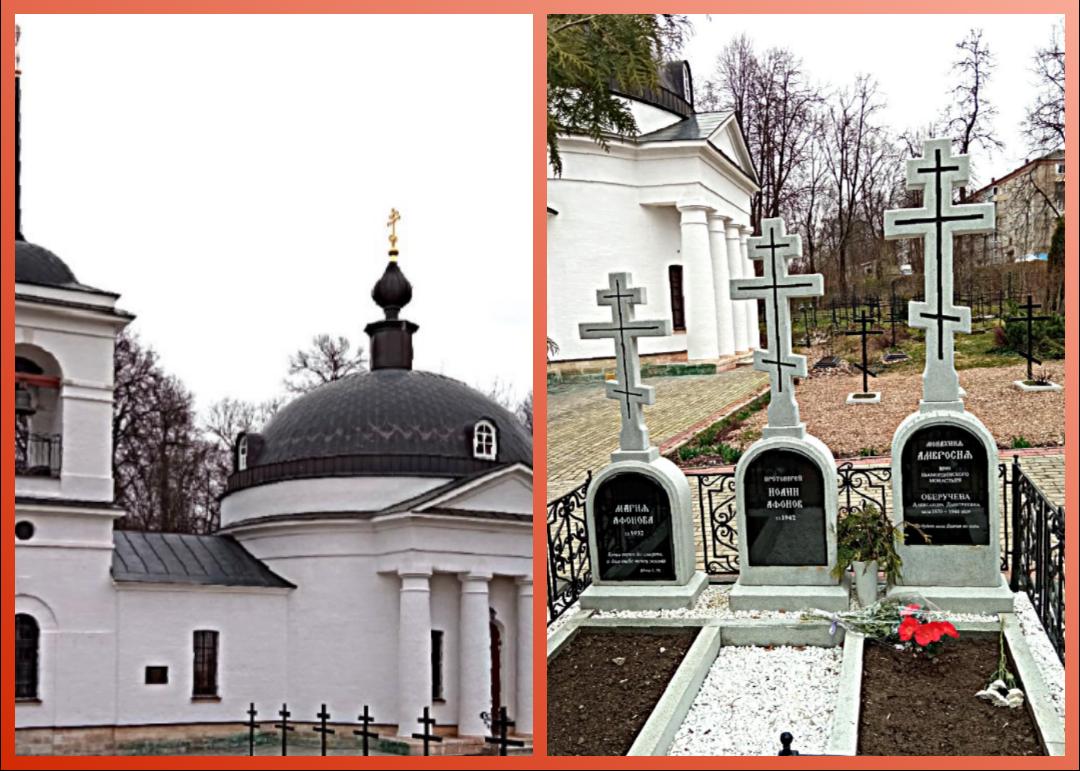

Свято-Духовской храм на Никольском кладбище находится недалеко от монастыря. Раньше здесь было село Клементьево. Изначально на этом месте планировалось построить часовню, что и было сделано в 1832 году по благословению митрополита Филарета (Дроздова). Деревянные часовни часто страдали от пожаров, и архитектор по просьбе настоятеля Успенского храма священника Петра Никитича Флерова сделал проект каменного здания в стиле московский ампир. Успенская церковь сохранилась до наших дней и находится не далеко от Свято-Духовской церкви. Часовня оказалась столь хороша, что позднее приход Успенского храма, который и был инициатором и попечителем её возведения, решил преобразовать её в полноценный храм. Этому поспособствовала также разработка проекта 4-х ярусного иконостаса, характерного больше для храмов, чем для часовен. Иконы в иконостасе были живописными. Роспись храма была выполнена в рамах из лепнины на стенах храма. Позднее к храму была пристроена колокольня. Колокольня была соединена с храмом небольшой трапезной, что увеличило его площадь. На колокольню подняли 8 колоколов, самый большой из которых весил 900 килограмм.

Большая часть постройки подверглась разрушению в советское время. Случайный пожар привёл к обрушению храма. Осталась только частично уцелевшая колокольня. В настоящее время храм полностью восстановлен.

Настоятель храма протоиерей Валерий встречает меня тепло и радушно. Я приехал к нему по работе, и о встрече мы заранее договорились. Он показывает мне свой храм, рассказывает о его святынях. Одна из них – чудотворная икона святителя Николая 19 века. Окрестный некрополь тоже представляет определённый интерес, но самым пристальным вниманием паломников пользуется могила монахини Амвросии (Оберучевой), похороненной здесь в 1943 году. Судьба этой женщины вызвала у меня неподдельный интерес после публикации книги её автобиографических записей «История одной старушки». Так она себя смиренно называла под конец своей жизни. Издательство Данилова монастыря издало свою книгу об этой подвижнице. Называется она «Да будет воля Божия во всём». Новый тираж книги готовиться к переизданию.

В этой книге судьба монахини изложена более кратко, чем в биографии. Сделан акцент на события её жизни, имеющие важное духовное значение. Её становление, как личности проходило на фоне двух войн, революции и гонений на церковь. В этих сложных условиях она с достоинством исповедовала веру Христову.

Жизнь этой почитаемой женщины, в миру Александры Оберучевой, интересна прежде всего её удивительным свойством не плыть по течению. Александра воспитывалась в благочестивой семье военного. Мама её была кротким человеком и оберегала детей от всей лишней и циничной информации, не давая даже гостям высказывать что-либо непристойное при детях. В будущей жизни, полной лишений и страданий, эта мамина непреклонность помогала матушке Амвросии выстаивать в самых трудных ситуациях.

В институте, где она училась на врача, студенты постоянно объявляли забастовки по политическим требованиям и не ходили на занятия. Александра считала недопустимым такое поведение для будущего врача, при этом её кротость и смирение не превращали её в изгоя.

Получив диплом, она стала работать земским врачом в Смоленской губернии. Её успехи в оказании первой помощи и безотказность привели к тому, что больных к ней везли днями и ночами. Такая работа была выше сил человеческих, и она перевелась в больницу в Одессу, где помимо терапии освоила ещё и хирургию. Замуж девушка выходить отказалась, считая несовместимым служение врача с семьёй и детьми. Александра всегда настаивала, чтобы в палатах были иконы, а больные и раненые причащались.

Во время войны ей пришлось работать в госпиталях. Единственный брат Александры - Михаил, воевавший на Западном фронте, при короткой встрече сказал ей: «Саша, мы видели за это время столько страданий, что жить обычной жизнью уже нельзя: поступай в монастырь». В 1919 году Александра приняла тайный постриг с именем Амвросия по благословению старца Анатолия Оптинского. При ее отъезде в Шамордино старец сказал: «Благословляю тебя лечить всех женщин, которые к тебе обратятся».

Она ухаживала перед смертью за отцом Анатолием, а затем помогала последнему Оптинскому старцу отцу Никону (Беляеву), будущему преподобномученику Никону Оптинскому. Через год после его ареста арестовали и её. За склонение молодых девушек к монашеству её отправили в ссылку, где, находясь сама в ужасных условиях, она продолжала лечить и окормлять людей приводя их ко Христу. Места ссылки часто менялись.

В селе Макарихе близ Котласа, городке ссыльных, жизнь была невероятно тяжёлой, здесь люди ждали смерти как избавления от мучений. В Макарихе монахиня Амвросия познакомилась с владыкой Лукой (Войно-Ясенецким, будущим святителем), который благословил её продолжать заниматься врачебной практикой, несмотря на иноческий чин.

Из ссылки она вернулась в 1935 году и жила в доме у своей племянницы - дочери брата Михаила, продолжая являть своей жизнью пример кротости смирения и служения людям.

Я сижу в трапезной рядом с Духовской церковью, и из окна мне видна могилка монахини Амвросии. Захоронение восстановлено и хорошо ухожено. Отец Валерий рассказывает о храме, его речь построена в традиционной для Лаврского духовенства манере. Я спрашиваю у него, был ли он знаком с известными монастырскими старцами - отцом Кириллом и отцом Наумом, - и получаю утвердительный ответ. Ещё батюшка рассказывает, что окрестный некрополь один из самых древних в Сергиевом Посаде. Здесь упокоились и защитники Лавры от поляков в период смутного времени, и сами осаждавшие её поляки. Позднее под сенью храма нашли свой последний приют погибшие от ран участники Бородинского сражения. Сергиев Посад тогда не остался в стороне от общего горя, приютив раненых солдат и беженцев.

В 1812 году 10 июня в Духов день Наполеон начал войну против России. Чем она закончилась, все знают. Прошло время, и благодарный народ стал возводить храмы и часовни в честь дарованной Богом победы. Так строительство Духовской церкви было приурочено к 20-летию победы над врагом.

Современный адрес храма: улица Воробьёвская 35, город Сергиев Посад.

Так за тихой беседой в трапезной рядом с Духовским храмом я начинаю понимать, что любая, даже маленькая церковь имеет вселенское значение на нашей земле.

Свидетельство о публикации №124061503467

Елена Андреюшкова 24.12.2024 15:00 • Заявить о нарушении

Терехов Максим Юрьевич 24.12.2024 22:11 Заявить о нарушении