Четыре слона имажинизма. А Есенин против...

Читать такие откровения страшно и больно.

Болезненность эта вызывается не только сочувствием к героям произведений. Человек болезный читая такую литературу и признавая объективность описанного глубоко расстраивается прежде всего от бессилия изменить ситуацию. Люди равнодушные отрицают сам факт наличия таких произведений или описанных в них событий, и переносят свою злость, а порой даже ненависть с несчастных антигероев на авторов, посмевших описать увиденное, услышанное и прочувствованное с подобной сверхчеловеческой достоверностью, недоступной обывателю.

Трагический список таких исповедальных произведений русских писателей велик: это и «Апокалипсис нашего времени» Василия Розанова, и «Поединок» Александра Куприна, и «Питомка» Василия Слепцова, и «Мужики» Антона Чехова.

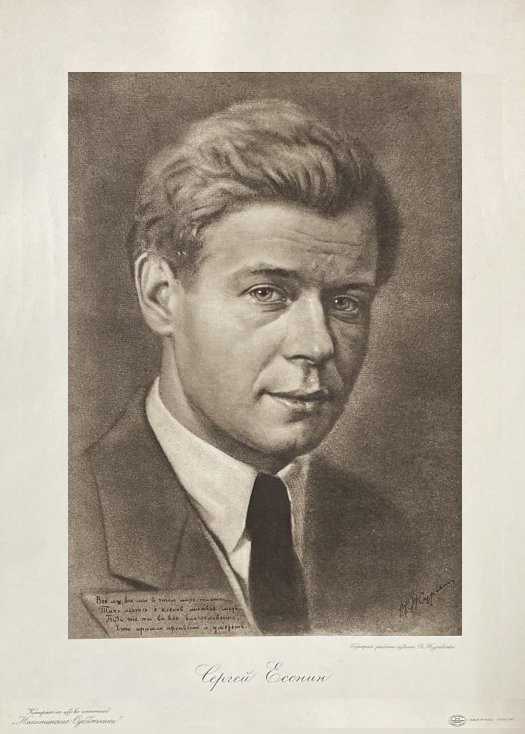

Но поскольку наше повествование имеет целью обратить внимание Читателя на судьбу и особенности творчества Сергея Есенина, то и разговор о писательских судьбах мы поведем через призму его восприятия.

Есенин читал Розанова запоем, особенно «Опавшие листья», отзывался восторженно, хвалил его как непревзойденного стилиста. Однако Розанов только некоторое время был для Есенина как поветрие, как корь, которая со временем прошла и более не возвращалась. Не удивительно: от мудрости мыслей Розанова скоро устаешь, они заставляют напрягаться, размышлять и тем раздражают.

Ненадолго Есенин увлекся поэзией Мея, утверждая, что у Мея чрезвычайно образный язык и он по духу имажинист. Но и Мей вскоре «прошел»:

Что чувствовал слепец, — в словах

Не может быть изобразимо...

Когда же шел Учитель мимо,

Слепец упал пред Ним во прах

И, вдохновенный высшей силой,

Воскликнул с верою: «Равви,

Спаси страдальца и помилуй,

Во имя Бога и любви!»

Безумец! Слыхано ль от века,

Чтоб кто слепого человека

Мог исцелить от слепоты?

Но вера малых — их спаситель...

И подошел к нему Учитель...

И непорочные персты,

Во имя Господа живого,

В очах безжизненных слепого

Светильник зрения зажгли, —

И он, как первый сын земли,

Исполнен радости и страха,

Восстал из тления и праха,

С печатью света на челе,

И — поелику верил много —

Узрел в предвечной славе Бога—

На небесах... и на земле.

Ни о ком из русских и иностранных писателей Есенин не отзывался с таким презрением, как об Антоне Павловиче Чехове, к которому он относился как к одному из своих злейших личных врагов.

Он выискивал все самое отвратительное и язвительное, чтобы бросить упрек в адрес Чехова — типичного представителя русской интеллигенции. Ненависть к Чехову объяснялась просто — самим фактом существования чеховской неоконченной повести «Мужики».

— Маяковский безграмотен! — любил повторять Есенин.

На вопрос Ивана Грузинова, неужели Есенин не заметил ни одной сильной строчки у Маяковского последовал ответ:

— Мне нравятся строки: Ах, закройте, закройте глаза газет!

При этом Есенин неоднократно утверждал, что Маяковский вышел из Уитмена, подкрепляя сказанное частушкой:

Ой, сыпь! Ой, жарь!

Маяковский бездарь.

Рожа краской питана

Обокрал Уитмена.

Отрицательное отношение к Маковскому сохранялась у Есенина всею жизнь. В сборнике «Советская страна», изданном в 1925 году, он напишет о рекламных стихах Маяковского:

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме.

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.

По субъективному мнению Есенина, словотворчество Велимира Хлебникова не имеет ничего общего с историей развития русского языка, что это словотворчество произвольно и хаотично, что оно не только не намечает нового пути для русской поэзии, а наоборот, уничтожает возможность ее движения вперед. Смягчающим вину Хлебникова обстоятельством был признан факт его перехода в группу имажинистов в Харькове, где он был всенародно помазан миром имажинизма.

Перед отъездом за границу Есенин спрашивал А.М. Сахарова:

— Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?

— А ты ему руки не подавай! — отвечает Сахаров.

— Я не подам руки Мережковскому, — соглашается Есенин: я не только не подам ему руки, но могу сделать и более решительный жест… Мы остались здесь. В трудные для родины минуты, мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!

Кафе «Домино». Время где-то между 1918 и 1919 годами. У открытой двери в комнату правления Всероссийского союза поэтов Есенин распекает Иосифа Мандельштама:

— Вы плохой поэт! Вы плохо владеете формой!

И совсем убийственное с точки зрения Есенина обвинение:

— У вас глагольные рифмы!

Мандельштам возражает, красный от возмущения и негодования.

Имажинисты твердо уверены (по крайней мере в теории), что из существенных свойств современной поэзии с неизбежностью вытекает смерть глагола, ибо поэзия образна, а глагол — безличен. Самое удачное стихотворение по мнению имажинистов то, в конструкции фразы которого глагол отсутствует, но читатель чувствует аромат отсутствующего глагола, или ощущаете привкус глагола, которого не существует в языке, который еще ожидает своего изобретения. Глагол у имажинистов исполняет роль жалкого приживальщика: если он присутствует, его почти не замечают, если он отсутствует, то о нем мало беспокоятся. Примеров конструкций фраз без глагола, зачастую великолепных, можно найти у каждого имажиниста в значительном количестве.

Есенин часто использует однородные рифмы, но глагольных среди них практически нет. Во всем цикле «Москва кабацкая» поэт использует всего пять пар глагольных рифм: лгу — могу, постучал — встречал, насопил — пропил, была — довела, разнесли — моросит.

Читал свои стихи Есенин всегда мастерски, часто переводя образы из состояния ощущения в осязание:

Ныне

Солнце, как кошка,

С небесной вербы

Лапкою золотою

Трогает мои волоса…

В поэзии Есенин стремился поступать также, как поступает наш русский народ, сочиняя пословицы и поговорки.

Образ для имажиниста, как для человека народа, конкретен, утилитарен, в особом лучшем смысле этого слова. Образ для него — это гать, которую он прокладывает через болото.

Известно, что Есенин сочинял свои стихи, что называется, в уме лежа на диване, сидя за столом или прогуливаясь в одиночестве, часто вспоминая, как Блок учил его писать лирические стихи. Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным. Идеальная мера его — 20 строк. Если стихотворение будет очень длинным, оно потеряет лирическую напряженность, стане бледным и водянистым. Стих должен содержать от 3 до 5 четверостиший, которыми можно все сказать, выразить определенную настроенность, развить достаточно полно ту или иную мысль. Когда поэт освоит короткую форму, то сможет перейти без потери качества к более длинным лирическим вещам.

Космическое в некоторых произведениях С. Есенина выявляется с особой торжественностью, с торжественностью народного праздника:

О, пусть они, те, кто во мгле

Нас пьют лампадой в небе,

Увидят со своих полей,

Что мы к ним в гости едем.

Впоследствии Есенин разошелся с имажинистами в главном — в принципах использования образа, утверждая, что образы не должны быть нагромождены беспорядочной толпой, а выстроены в единый органический образ. Но как имажинизма нет без Есенина, так и Есенина нет без имажинизма, если рассматривать течение, как систему — антисистему образов. И все-таки имажинизм в 1924 году распался на два течения — есенинский и мариенгофский, как распались близкие дружеские отношение этих поэтов.

Свидетельство о публикации №124061402851