Отделим зёрна от плевел. Лермонтов. Кн. 2. Часть28

«И позабуду ль самовластно мою погибшую любовь…»

=============================================

Часть 28

«Погибшая любовь»… – это восемнадцатилетний Лермонтов всё ещё «зализывает раны» после неожиданного «предательства» Натальи Ивановой: она вдруг вышла замуж за Н.М. Обрескова: за того самого, который… Впрочем, давайте несколько подробнее.

В 1830 –1832-м годах шестнадцатилетнего Мишеля «накрыла» «безумная страсть» к семнадцатилетней Наталье Ивановой (той самой Н.Ф.И.), – и очень плодотворно вылилась в прекраснейшую лирику обманутой любви: о т «…О, небо, я клянусь, она была / Прекрасна!.. я горел, я трепетал, / Когда кудрей, сбегающих с чела, / Шёлк золотой рукой своей встречал, / Я был готов упасть к ногам её / Отдать ей волю, жизнь, и рай, и всё, / Чтоб получить один, один лишь взгляд / Из тех, которых всё блаженство – яд!»… – д о «Я не унижусь пред тобою; / Ни твой привет, ни твой укор / Не властны над моей душою. / Знай: мы чужие с этих пор. / … / Не знав коварную измену, / Тебе я душу отдавал; / Такой души ты знала ль цену? / Ты знала – я тебя не знал!».

Вот Вам подробности: выборочные цитаты из интернетовской публикации «Новое о Наталье Фёдоровне Ивановой (1813–1875)» от Татьяны Молчановой, автора книги «Лермонтовы 1613-2013: российский род шотландского происхождения» (изд-во «Волат», Москва, 2014):

«Наталья Фёдоровна Иванова (1813–1875) известна в истории русской литературы как «Н. Ф. И.» – романтическая любовь Михаила Юрьевича Лермонтова в 1830–1832 годах, которой он посвятил, если судить по предположению И.Л. Андроникова, более 30 стихотворений и одну драму «Странный человек».

Лермонтов 1830 годов – юноша искренний и романтический, искавший в своих друзьях и избранницах душевную утончённость, понимание мучивших его переживаний пытливого, и тогда уже не по годам взрослого ума. Лермонтоведы часто возвращаются к вопросу о той, кому в эти годы посвящены едва ли не самые лучшие лирические стихи поэта.

Ираклий Луарсабович Андроников был одним из первых лермонтоведов, кто провёл обширное исследование происхождения «Н. Ф. И.» и эмоционально описал, кто же скрывался под этими инициалами. Однако из его истории следует, что Наталья Иванова, предмет мечтаний юного Лермонтова, просто пренебрегла поэтом и тривиально вышла замуж за богатого офицера с подмоченной репутацией, правда прощённого за проявленную доблесть в войне с Турцией в 1828–1829 годах.

В 1829–1832 годах Михаил Юрьевич зимой учился и жил в Москве, а летом в основном жил в усадьбе Середниково, находящейся в сорока километрах к западу от Москвы. А имение, где жили Ивановы, … находилось приблизительно в тридцати километрах к востоку от Москвы.

Существует единственное письменное свидетельство того, что Лермонтов не просто

навещал Ивановых в их имении, а гостил у них, по крайней мере, пять дней. Это письмо от 7 июня 1831 года Владимира Александровича Шеншина, друга Лермонтова, к их общему другу Николаю Ивановичу Поливанову:

«Любезный друг. Первый мой тебе реприманд: зачем ты по-французски письмо написал, разве ты хотел придать более меланхолии [твоему письму, то] это было совсем некстати. Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже 5 дней не видался (он был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою».

И сумбурная приписка Лермонтова: «Любезный друг, здравствуй! Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. – Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. – Чёрт возьми все свадебные пиры. – Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы; – я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. – Source intarissable. Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? – Прощай, друг мой. М. Лермантов».

Эта приписка как бы подтверждает, что с Лермонтовым много чего произошло за последние дни,

возможно, во время визита к Ивановым?

Наталья Иванова родилась в 1813 году в семье известного в литературных кругах начала 1800 годов драматурга и поэта Федора Федоровича Иванова (1777–1816) и его супруги Екатерины Ивановны, урожденной Кошелевой (1789 года рождения).

Свидетельств того, как конкретно произошло знакомство Михаила Юрьевича Лермонтова с Натальей Фёдоровной Ивановой для истории, не сохранилось.

Лермонтов давно влюблялся и пытался ухаживать за барышнями. Но как мы помним, в Середниково его не воспринимали как молодого юношу, он оставался милым забавным мальчиком, горячо любимым своей бабушкой – всеми уважаемой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Любовь и страсть, вспыхнувшая в юном поэте к Наталье Ивановой, обострялась возможностью освободиться из имиджа «пажа» прекрасной мадам Сушковой и раскрепоститься в эмоциях и чувствах, которые давно уже созрели в умном не по годам и зрелом юноше.

Стихи Лермонтова, вероятно, упали на благодатную почву. Их слушательницей была девушка, из аристократической среды, близкой к интеллектуальной элите. Наталья хоть и потеряла отца в трехлетнем возрасте, но осталась Ивановой. Об отце-поэте и его творчестве могла рассказывать мать Екатерина Ивановна… Наталья могла быть благодарной слушательницей стихов молодого Лермонтова. Возможно, она даже могла оценить их по достоинству.

В реальной жизни Натальи Федоровны Ивановой всё случилось прозаичней. Нашёлся подходящий жених в мундире и с усами Николай Михайлович Обресков (1802–1866), с состоянием, хотя и разжалованный за кражу драгоценностей у тётушки, воронежской губернаторши, но потом получивший «высочайшее прощение».

Лермонтов очень тяжело переживал расставанье с Натальей Ивановой. Он приписывал ей измену, хотя о какой измене могла быть речь, если чувства и взаимный интерес возникли между пылким юношей студентом университета семнадцати лет и благоразумной аристократкой бесприданницей на выданье восемнадцати лет. Натальи Ивановой в её возрасте и положении, конечно, надо было присматриваться к реальному жениху, а не поддаваться мечтаниям и нежной лирике влюблённого в неё поэта, как бы ни лестны были для неё его посвящения и интересны беседы на прогулках по тенистым аллеям усадьбы Никольское-Томилино.

Измена могла быть только в том смысле, что Наталья Иванова, безусловно, сначала увлеклась Лермонтовым, особенно его пылкими стихами и речами, и польстила Мишеля своим вниманием, но и только:

И, мне польстив любовию сперва,

Ты изменила – бог с тобою!

Кроме того Мишель Лермонтов был внешне отнюдь не красавцем, в отличие от своего двоюродного дяди, одногодки и самого близкого друга Алексея Столыпина. В 1830–1831 годах Лермонтов по описанию его современников был коренаст, сложён некрасиво, несколько сутуловат, смугл лицом… И только большие карие глаза, пронзительно впивавшиеся в собеседника, а иногда загоравшиеся таинственным огнём, обращали на себя внимание. О своём внешнем виде Лермонтов был прекрасно осведомлён и в 1829 году писал:

Он некрасив, он невысок,

Но взор горит, любовь сулит,

И на челе оставил рок

Средь юных дней печать страстей.

Власы на нём как смоль черны,

Бледны всегда его уста,

Открыты ль, сомкнуты ль они,

Лиют без слов язык богов.

И пылок он, когда над ним

Грозит бедой перун земной.

Не любит он и славы дым.

Средь тайных мук, свободы друг,

Смеётся редко, чаще вновь

Клянёт он мир, где вечно сир,

Коварность, зависть и любовь,

Всё бросил он как лживый сон!

Не знал он друга меж людей,

Везде один, природы сын.

Так жертву средь сухих степей

Мчит бури ток сухой листок.

(Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957. Т. 1)».

(Конец цитирования из публикации «Новое о Наталье Фёдоровне Ивановой (1813–1875)» от Татьяны Молчановой).

…Меня удивляет только одно: в моём четырёхтомнике первая строка лермонтовского стихотворного Автопортрета выглядит так: «Он не красив, он не высок...». Думается, что «некрасив, невысок» и «не красив, не высок» – это далеко не одно и то же. Одно дело – «урод и карлик», и совсем другое – когда «не Ален Делон, и не метр восемьдесят два». А ещё удивляет то, что куда ни глянь… – везде в интернете, в том числе и в цитируемом выше тексте, даётся с ошибкой: слитно: «некрасив, невысок». Имейте в виду, дорогой мой Читатель: «это – происки врагов», и мы с этим …не согласимся, – верно?

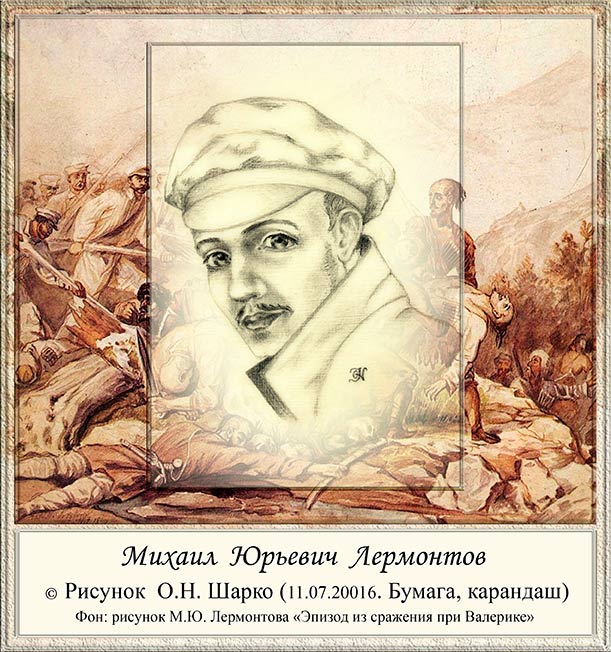

Кстати, о внешности Лермонтова. Сам о себе он сказал примерно так: «…судьба меня наградила обычной армейской внешностью». Признаться, внешность имеет значение лишь для зрителя, но не для читателя. Я не буду приводить Вам впечатления и описания внешности Михаила Юрьевича в воспоминаниях современников: они все… противоположно-разные и даже взаимоисключающие, ибо все они – субъективны: у друзей поэта – приятные впечатления, у недругов и врагов – сугубо отрицательные. Да… что нам-то с Вами до них?.. Доверимся самому Лермонтову, – благо, есть у нас и автопортрет, выполненный кистью, и вышеприведённое «автопортретное» стихотворение… Единственное, на чём хотелось бы заострить Ваше внимание… так это на двух строках этого сочинения: «И на челе оставил рок / Средь юных дней печать страстей». Они не смогут быть Вами правильно поняты, если Вам ещё не известно, что у Михаила Юрьевича, – видимо, от рождения (?..) – на голове среди тёмных волос «жила-была» и светлая прядь, которую мы никогда не увидим на его портретах: либо её искусно прятал сам Лермонтов, либо её художники не писали на портретах по указанию Михаила Юрьевича. Про «клок белокурых волос надо лбом» нам известно из воспоминаний Акима Павловича Шан-Гирея, – то есть непосредственно от троюродного брата «Екима», как звал его сам Лермонтов. «Таким образом, мы все вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, – пишет Аким Павлович в воспоминаниях о Лермонтове, – и с этого времени мне живо помнится смуглый, с чёрными блестящими глазками Мишель, в зелёной курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, чёрных, как смоль». А ещё – у него были красивые ухоженные руки и великолепная жемчужная улыбка; ну и, разумеется, – об этом знают все, – незабываемо-впечатляющий взгляд умных чёрно-карих глаз… А ещё, по воспоминаниям Акима Павловича, «он не был мастер декламировать и даже впоследствии читал свои прекрасные стихи довольно плохо»…

Но, так или иначе, а пережив «острую фазу» неожиданной «измены» Н.Ф. Ивановой, выплеснув избыток оскорблённой гордости, досады и глубочайшего расстройства на бумагу стихами, Мишель Юрьевич обратил своё особенное, пристальное внимание на Вареньку Лопухину, с которой был знаком и дружен давным-давно… И пришла любовь: любовь, которая, как оказалось – на всю жизнь…

Продолжение:

Часть 29. «…И сердце любит и страдает, почти стыдясь

любви своей»: …Варенька Лопухина

http://stihi.ru/2024/06/15/1344

Вернуться:

Часть 27. «…и я любил / Всем напряжением душевных сил»

http://stihi.ru/2024/06/11/790

Свидетельство о публикации №124061106210

С улыбкой

Ольга Николаевна Шарко 26.06.2024 10:18 Заявить о нарушении