Четыре слона имажинизма. Есенин. Матрешка первая

Знаменитый русский поэт.

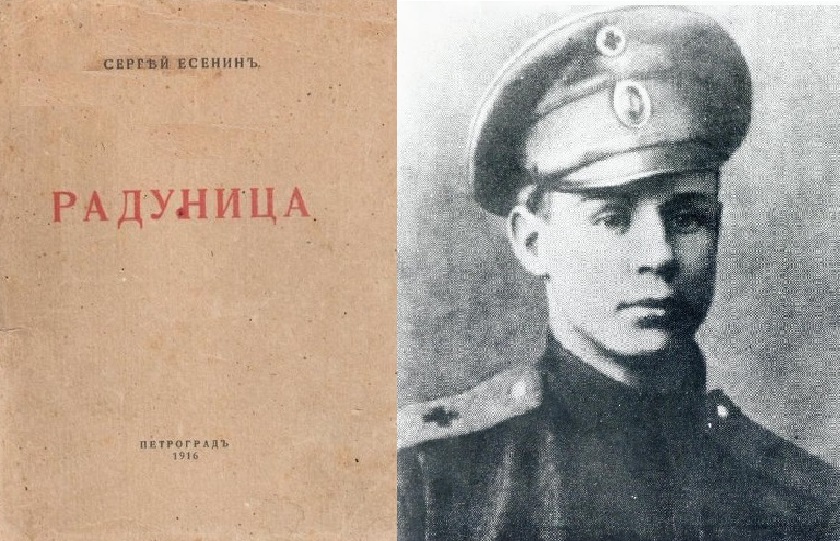

С. Есенин

Несколько раз приступал я к сочинению миниатюры о Сергее Есенине, и каждый раз новые черточки биографии, воспоминаний современников, случайно обнаруженные книги или архивные документы заставляли меня, уважаемый Читатель, отступить на с грехом пополам взятые ранее тактические позиции, однако не обратиться в бегство. Образ Есенина, его удивительные стихи, факты биографии, многоплановость характера и таланта, казалось бы, изучены вдоль и поперек. К сказанному и ранее написанному можно добавить только личностное отношение к поэту и субъективные оценки его творчества современников и нас — потомков.

Используя систему образов имажинистов я, наконец, понял — Есенин, как русская расписная матрешка. Едва налюбуешься на внешнюю замысловато раскрашенную куколку, раскроешь ее, а внутри другая, поменьше, но тоже мастерски расписанная рязанским художником. Затем вас поразит красотой третья, не уступит ей в оригинальности четвертая… Доберешься, наконец, до самой крохотной, неразъемной, сутевой матрешечки, она то и явит истинный характер художника и человека.

А посему, благословясь и с еле сдерживаемым душевным трепетом, приступаю я к изложению тех фактов и их описаний, на которые мой, надеюсь, в меру пытливый ум обратил особое внимание.

Так хорошо тогда мне вспоминать

Заросший пруд и хриплый звон ольхи,

Что где-то у меня живут отец и мать

Которым наплевать на все мои стихи,

Которым дорог я как поле и как плоть,

Как дождик что весной взрыхляет зеленя.

Они бы вилами пришли вас заколоть

За каждый крик ваш брошенный в меня.

Казалось бы, где человек и поэт сможет сообщить окружающий исчерпывающую информацию о себе и своей жизни?

В официальной анкете или собственноручно написанной автобиографии. Это справедливо, но только в том случае, если у него нет оснований лукавить или искажать факты в угоду политической конъюнктуре или внешним обстоятельствам. Или если человек прост и искренен, а не являет собой известную матрешку. К слову сказать, факты, изложенные в автобиографиях большинства советских писателей, написанных в разные годы, существенно разнятся.

В анкете для приема в члены Всероссийского союза поэтов крестьянин Сергей Есенин напишет, что имеет среднее образование, стихи начал сочинять тринадцати лет отроду. Среди журналов, в которых он принимал участие (в периоды до 1914, с 1914 по 1918, после 1918 года) Есенин назовет только «Аргус», «Северные записки», «Голос жизни», «Красная Новь», «Красная Нива», «Огонек» и «Гостиницу».

А на вопрос анкеты «Где и когда напечатано Ваше первое литературное произведение» сам Есенин не ответит, указав уклончиво, что это было в 1914 году.

По воспоминаниям Есенина, его первым напечатанным стихотворением было «Сыплет черемуха снегом», размещенным в конце 1914 года редактором Виктором Сергеевичем Миролюбовым в его «Журнале для всех».

Сыплет черемуха снегом,

Зелень в цвету и росе.

В поле, склоняясь к побегам,

Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,

Пахнет смолистой сосной.

Ой, вы, луга и дубравы,

Я одурманен весной!

Однако во многих известных материалах, написанных в том числе собственноручно Есениным, имеются ссылки на то, что первые его стихи появлялись в следующих изданиях: «Жизнь», «Рязанская Жизнь», «Новь», «Мирок», «Проталинка», «Путеводный Огонек» и другие.

Пытливые исследователи творчества Есенина, детально проанализировав большинство указанных изданий за 1914 год, обнаружили следующее. В журнале «Проталинка» №10 за 1914 г. опубликовано лубочное подражательное (Некрасов, Клюев) стихотворение Есенина «Молитва матери»:

На краю деревни

Старая избушка.

Там перед иконой

Молится старушка.

Молится старушка

Сына поминает,

Сын в краю далеком

Родину спасает.

Видит она поле,

Это поле боя,

Сына видит в поле —

Павшего героя.

И от счастья с горем

Вся она застыла,

Голову седую

На руках склонила.

И закрыли брови

Редкие сединки,

А из глаз, как бисер,

Сыплются слезинки.

Найден автограф стихотворения Есенина «Удалец» («Ой мне дома не сидится...» с письмом в редакцию журнала «Красный смех». Однако стихотворение в журнале «Красный смех» опубликовано не было, так как в № 6 уже за 1915 (стр. 7) в разделе «Почтовый ящик-ответ редакции» размещен ответ С. А. Есенину в отказ от публикации его стихотворения.

Первые стихи Есенина, которые относятся к периоду начала первой мировой войны, отмечены целым рядом недостатков, но период поэтического созревания Есенина был чрезвычайно коротким, его творчество крепло гигантскими шагами, а среди произведений, относящихся к 1914—1915 годам неудачных стихов, так свойственных начинающим поэтам, было очень немного, например, «Узоры»:

Девица в светлице вышивает ткани,

На канве в узорах — копья и кресты.

Девушка рисует мертвых на поляне,

На груди у мертвых красные цветы!

Нежный шелк выводит храброго героя,

Тот герой отважный принц ее души.

Он лежит сраженный в жаркой схватке

И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.

Девушка склонилась. Помутился взор.

Девушка тоскует. Девушка рыдает.

За окошком полночь чертит свой узор

Траурные косы тучи разметали,

В пряди тонких локон впуталась луна.

В трепетном мерцаньи, в белом покрывале,

Девушка, как призрак, плачет у окна.

(«Друг народа», №1, 1915).

По словам Есенина он пробовал сочинять, когда ему было около 14 лет. К этим стихам относятся цикл «Маковые побаски» и «Микола», вошедшие потом в «Радуницу». В годы первой мировой войны в модных кружках самоучек и начинающих поэтов часто можно было встретить Сережу Есенина. Вслед за ранними стихами, в начале 1915 года, еще перед его отъездом в Петербург, Есенин в одном из таких кружков внезапно возник с новым стихотворением под названием «Русь». В тесной прокуренной комнате вероятнее всего звенел голос белокурого Сережи:

Понакаркали черные вороны

Грозным бедам широкий простор.

Крутит вихорь леса во все стороны

Машет саваном пена с озер...

Читал Сергей с душой, и с детски чистым и непосредственным проникновением в образы грозных событий, надвигавшихся на любимую им крестьянскую Русь в самодельных берестяных лапоточках:

Ах, поля мои, борозды милые,

Хороши вы в печали своей!

Я люблю эти хижины хилые

С поджиданьем седых матерей.

Стихотворением «Русь», напечатанном в журнале «Северо-Запад» и включенном впоследствии в «Радуницу», Есенин почти сразу ворвался в литературу, приобретя известность в поэтических кругах. В первом издании «Радуницы» Есенин использовал много местных рязанских слов, жаргонизмов, по поводу смыслов и значений которых читатели и слушатели часто недоумевали, чем вызвали живой интерес поэта:

«Что это значит? Улогий? — Спрашивали у Есенина:

Я странник улогий

В кубетке сырой? Пою я о Боге

Касаткой степной.

Весь этот местный рязанский колорит Есенин, как и целый ряд стихотворений, из второго и последующих изданий своей «Радуницы» постепенно выбросил. Например, изменил строки о «страннике улогом» и о «кубетке», которые стали звучать так:

Я странник убогий,

С вечерней звездой…

Есенин частенько упоминал, что еще до «Радуницы» выпустил сборничек стихов под заглавием «Русь», но показать этот сборничек никому так и не смог, отговариваясь тем, что у него самого книжки нет. Вероятнее всего это была просто вырезка из журнала. Но если бы и действительно был такой сборник, это было бы характерным началом для всей его последующей деятельности. Ведь назвал же он его символично — «Русью», а не «Рязанским Краем», позиционируя себя уже в 1916 году как общерусский поэт.

Свидетельство о публикации №124060503899