Дорога земная трудна как талмуд

Да и сам ни за что не пойму

Отчего вся дорога земная

И трудна, и мудра, как талмуд.

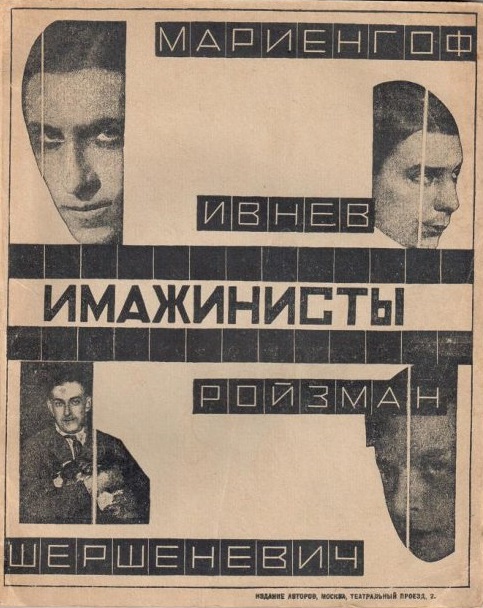

Качественных фотографий имажиниста Матвея Ройзмана не сохранилось. На обложке сборника «Имажинисты», смонтированной Г. Стенбером из фотографий М.С. Напельбаума, в правом нижнем углу — едва различимо странное расплывчатое загадочно-улыбающееся в свои три четверти лицо Ройзмана.

Ройзман родился 5 (17) ноября 1896 года в еврейской семье состоятельного ремесленника. В детстве большое влияние на Матвея оказал его дед — кантонист и большой знаток Талмуда.

В 1914 году Матвей с серебряной медалью окончил Московское коммерческое училище в Москве, а в 1916 году поступил на юридический факультет Московского университета.

Одновременно с учебой до 1918 года выступал в различных драматических студиях, затем работал переводчиком в Красной Армии, в 1919 — 1923 годах вёл культурно-просветительскую работу в армейских клубах.

В 1918 — 1920 годах стал членом нескольких литературных сообществ, был принят во Всероссийский союз поэтов и примкнул к сообществу имажинистов.

Это мне белый оскал,

Щелканье всех Ундервудов,

Вестников Страшных Судов,

Вновь над тобою, Москва!

Мне с Красной праздничной площади

Желтыми копьями: молний

Первые крики покойников...

О, пощади, пощади, пощади!

Первые стихи опубликовал в 1918 году в московском журнале «Свободный час». С 1922 года сотрудничал в журнале имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном», публиковался в их сборниках «Красный Алкоголь» (1922, в соавторстве с В.Шершеневичем), «Конский сад» («Вся банда», 1922), «Имажинисты» (обложка работы Г. Стенбера - Напельбаума, издание авторов, 1925).

Издал в Москве сборники стихов «Мы чем каемся» (1922, в соавторстве с В. Г. Шершеневичем), «Хевронское вино» (1923), «Пальма» (1925).

В книге «Памяти Есенина» Ройзман вспоминал:

«Осенью 1923 года я зашел в «Стойло Пегаса». Мне сказали, что Сергей сидит внизу, в «отдельном кабинете» и просил, если кто-нибудь из нас, имажинистов, придет, зайти к нему. В конце концов наша беседа она пошла по тем рельсам, которых, признаться, я до этого побаивался. К моему удивлению, Сергей ухватился за эту тему и стал говорить о своих отношениях к евреям. Он сам не понимает, как его зачислили в антисемиты. Любил евреек, жена у него еврейка и дети еврейские (так и сказал «еврейские»). Он с особенной любовью заговорил о своем сыне: «Понимаешь, встал передо мной... Такой маленький, и говорит: «Я — Константин Есенин». Он пояснил мне, что не любит Мандельштама, Пастернака за то, что они все поют о соборах, о церквах, о русском. В поэте он (Сергей) ценит свое лицо: должна быть своя рубашка, а не взятая напрокат. В стихах важна кровь (слово «кровь» подчеркнул), быт!

И сейчас же добавил: вот ты не стесняешься, что еврей. Поешь о своем. Тут он стал рассказывать, как любил в детстве библию, ее образы, пафос пророков. Так как в то время я увлекался библейскими образами (кстати: это было одной из причин, почему я пошел по одной дороге с имажинистами), то мы очень долго беседовали на затронутую тему.

Была зима 1924 года. Днем ничто не предвещало беды: Сергей участвовал на совещании имажинистов и, по обыкновению, первым поставил под протоколом свою характерную подпись. Сергей имел колоссальное влияние на имажинистов.

Очень многие вопросы, которые обсуждались на собраниях группы, решались так, как хотел он, потому что Сергей упорно настаивал на своем. (Например, вопрос о «Лефе»). Еще с самого начала имажинизма в группе наметились два крыла. Одно крыло во главе с Сергеем признавало за образом служебное значение и требовало органической связи между образами в стихотворении. Другое крыло (куда входил Мариенгоф), считали образ самоцелью и полагали, что связь между образами должна быть чисто технической. После того как Сергей уехал за границу, последнее течение, став значительней и глубже, чем было в период «военного имажинизма», прочно обосновалось в своих новых формах на страницах журналов и альманахов группы. Правда, Сергею, по-прежнему, уделялось первое место; но по приезде он почувствовал настоящее положение вещей, и холодок пробежал между когда-то большими друзьями: Есениным и Мариенгофом.

Весной 1924 года Сергей приехал ко мне со Всеволодом Ивановым. Нужно сказать, что к тому времени он отошел от нас, а потому его визит меня удивил. Я решил воспользоваться случаем и задал ему вопрос об его отношении к группе. Тогда Сергей взял кусок бумаги, лежавший на, столе, и начал писать:

«Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом «Вольнодумец», в который и приглашаю всю группу. В журнале же «Гостиница» из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более, что он Мариенгофский. Я капризно заявляю, почему Map. (Мариенгоф) напечатал себя на первой странице №3, а не меня. В третьем номере журнала под 8 пунктами декларации стояли подписи имажинистов. Мариенгоф, выпуская этот номер, умудрился поставить себя первым. Правда, его фамилия начиналась с буквы «М», зато его имя начиналось с первой буквы алфавита (Анатолий): он поставил подписи имажинистов не по алфавиту фамилий, а по алфавиту имен. А «Москва Кабацкая» действительно была напечатана на 3-й странице

Ройзман печатал в газетах и журналах переводы с идиша стихов еврейских поэтов, статьи о литературе и театре. Во второй половине 1920-ых Ройзман перешел к прозе. Первый его роман «Минус шесть» (1928, 2-е доп. издание — 1930) сатирически изображал еврейскую буржуазию, приспособившуюся к условиям нэпа, и показывал ее неминуемый крах. Выполняя «социальный заказ» и зная изнутри описываемое общество, Ройзман с сарказмом разоблачает его, делая упор на его цинизм, религиозное ханжество, национализм и ограниченность, создает крайне гротескную картину жизни, разгромленной (в конце романа героя с семьей высылают из Москвы) новой еврейской буржуазии.

В 1930-е годы работал редактором сценарного отдела киностудии «Межрабпомфильм», много лет занимался общественной работой в Литературном фонде. Во время развернувшейся в конце 1920-ых — начале 1930-ых годов кампании против антисемитизма в некоторых публикациях Ройзмана даже обвиняли в юдофобии.

Следующие книги Ройзмана — это, по сути, публицистические иллюстрации к очередным лозунгам коммунистической партии по еврейскому вопросу. Таковы сборники очерков из цикла «Соседи пана Пилсудского» — «Хорошие знакомые» и «Золотые руки» (оба — 1931), посвященные перевоспитанию и так называемой продуктивизации трудового еврейского населения. Роман «Эти господа» (1932) повествует о создании еврейских земледельческих поселений в Крыму, проблемах коллективизации, а также о проявлениях антисемитизма не только на бытовом уровне, но и в партийно-бюрократической среде (из-за этого официальная критика сразу же заговорила «о пережитках национализма в мировоззрении Ройзмана). В романе «Граница» (1935) рассказывается о жизни и классовой борьбе в приграничном смешанном еврейско-белорусском колхозе.

С второй половины 1930-ых годов Ройзман полностью отошел от еврейской тематики. Основным в его творчестве становится детективно-приключенческий жанр: книги «Хозяева «Зеленой улицы» (1942), «Друзья, рискующие жизнью» (1943), «Волк» (1956), знаменитую повесть «Дело № 306» (1956) о работе уголовного розыска, «Берлинская лазурь» (1961), «Вор-невидимка» (1965).

Ройзман опубликовал литературные мемуары «Вольнодумец Есенин» (1965), «Книжная лавка. Страницы воспоминаний» (1965), «Секретные пакеты» (1969) и другие.

Самое известное прозаическое произведение Ройзмана — повесть «Дело № 306», по которой в 1956 был создан популярный в СССР одноимённый фильм. В 1973, в год смерти, вышла книга воспоминаний «Всё, что помню о Есенине».

И никогда я не покину

Ни этот пурпур сентября,

Ни эту синюю равнину,

Где ночью росы серебрят.

Ах осень, мне о землю биться

И эту землю целовать

И на холодные страницы

Ронять горячие слова.

Именно Ройзману принадлежат справедливые и так свойственные русской ментальности слова: «Если бы мы, которые уделили столько внимания мертвому Сергею, уделяли бы столько живому, может быть, он не так скоро ушел бы от нас. Мы же увлекались красотой его стихов, радовались блеску его таланта, а о нем, о Сергее, мало думали».

О, ты, покинувший поля,

Возлюбленный своей отчизны,

Никто не знал, что лишь петля

Тебе достанется от жизни.

Не в срок положенный ушел

С твоей черемуховой песней,

И пел ты слишком хорошо,

Чтоб выжить с человеком вместе.

Свидетельство о публикации №124060403876