Один из пяти, но не слон

Не сгорает дух живой в огне,

Юноша двухтысячного года,

Знаю я: ты вспомнишь обо мне.

(1950 г. Рюрик Ивнев).

Один из самых примечательных участников группы имажинистов Рюрик Ивнев родился в Тифлисе в 1891 году в семье артиллерийского офицера. Причем взаимоотношения Михаила (Рюрика) с остальными участниками группы были весьма противоречивыми, запутанными и неоднозначными. Детские годы мальчик провел у дедушки по материнской линии — генерала Принца — в Варшаве.

Забито прочно ставнею

Разбитое окно.

Забыто детство ранее

Уже давным-давно.

Но все ж сквозь щели узкие

Оттуда рвется свет,

Как огненная музыка

Исчезнувших планет.

(1963, Москва)

Когда мать Михаила назначили начальницей гимназии в Тифлисе, мальчик вернулся домой. 10 лет от роду, как сын офицера, Михаил начал учебу в кадетском корпусе. В архивах национальной библиотеки сохранилось свидетельство об успехах и поведении кадета Тифлисского кадетского корпуса Михаила Александровича Ковалева и аттестат об окончании корпуса в 1908 году.

После сдачи дополнительного экзамена по латыни Михаил был зачислен на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

Свидетельства, выданные студенту М.А. Ковалеву о выпускных экзаменах, выдержанных им в Санкт-Петербургский и Московский университеты (по разным источникам 1913 или 1914 годах).

Первая публикация Ивнева относится к 1911 году в газете «Студенческий сборник». Любопытный факт, но одно из первых (на мой взгляд слабых, ученических) стихотворений М. Ковалева, в известной степени выражающее настроение подавляющей части трудящихся России послереволюционной (1905-1907 годов), было напечатано в большевистской газете «Звезда» в Петербурге в 1912 году под псевдонимом Рюрик Ивнев:

Веселитесь! Звените бокалом вина!

Пропивайте и жгите мильоны.

Хорошо веселиться … И жизнь не видна,

И не слышны проклятья и стоны.

Веселитесь. Зачем вам томиться и знать,

Что вдали за столицей холодной?

Пальцы собственных рук он готов искусать,

Этот люд, люд бездольный, голодный.

Вероятнее всего понимая свою поэтическую (не эмоциональную или образную) несостоятельность, Ивнев в 1913 году напишет:

Под свист, улюлюканье, адский хохот

Белоснежных зубов и ртов озорных

Пой, не боясь прослыть скоморохом,

О самых первых чувствах своих.

Пой о простых слезах человеческих,

О судорогах тоски вековой.

Пой о четырежды изувеченных,

О лежащих на каменной мостовой.

И чем горячей будет песня эта,

Тем холодней ее примет мир.

И первыми тебя осмеют поэты,

Превратив твою горькую песню в тир.

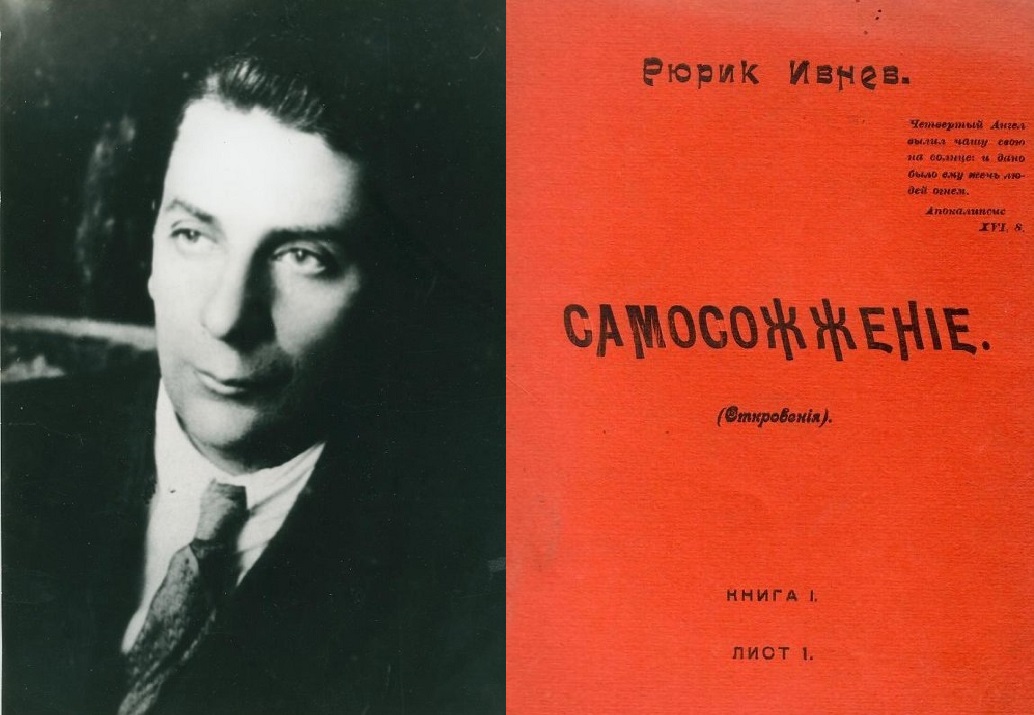

Примкнув к группе футуристов «Мезонин поэзии» в первом сборнике стихов с символическим в духе времени названием — «Самосожжение» — вышедшем в 1912 году (лист 1), и в последующих трех изданиях «Самосожжения» разных лет (1914, 1916), а также в книгах «Пламя пышет» и «Вернисаж» Рюрик Ивнев с завидным упорством продолжает поиск своего поэтического стиля, а в 1915 году публикует такие поэтические строки:

Я ко всем кидаюсь жадно,

Жду спасительный ответ,

Слышу шепот безотрадный:

— До тебя мне дела нет.

На чужой и холодный зал

Сердце больше не ропщет,

Не ищу наград, ни похвал,

Ни признаний всеобщих.

Пусть даже сто лет спустя

Будут все равнодушны,

И страницы мои, шелестя,

Опадут в библиотеке душной.

Публикации стихов чередуются с прозой. «Мертвый дом» — один из ранних рассказов, опубликованный в газете «Биржевые ведомости» (1916).

1917 год сулит стране и Ивневу большие перемены: семена революции упали, как говорится на благодатную почву его болезненного восприятия социальной несправедливости. Поэт более не разделяет своего раннего увлечения футуризмом, а под впечатлением от Октябрьского переворота поэт напишет в Петрограде стихотворение «Смольный»:

Довольно! Довольно! Довольно

Истошно кликушами выть!

Весь твой я, клокочущий Смольный,

С другими — постыдно мне быть.

Пусть ветер холодный и резкий

Ревет и не хочет стихать.

Меня научил Достоевский

Россию мою понимать.

Не я ль призывал эти бури,

Не я ль ненавидел застой?

Дождемся и блеска лазури

Над скованной льдами Невой.

Довольно! Довольно! Довольно

Кликушам нет места в бою!

Весь твой я, клокочущий Смольный,

Всю жизнь я тебе отдаю!

Не удивительно, что Ивнев среди пяти деятелей культуры оказывается на первом заседании, устроенным Луначарским в Смольном по поручению ВЦИК по налаживанию связей между Советской властью и интеллигенцией, и вскоре в начале 1918 года становится личным секретарем наркома Просвещения Луначарского. Ивнев работает в «Известиях», журнале «Красная новь», принимает активное участие в чтение лекций и формировании Всероссийского профессионального союза поэтов осенью 1918 года вместе с Вадимом Шершеневичем, Василием Каменским Н. Захаровым-Мэнским и др.

Из характеристики Ивнева, данной ему Луначарским:

«Тов. Ивнев, известный поэт, до революции еще ярко определившийся, как враг империалистической войны, предложил мне свои услуги непосредственно после Октябрьской революции, и первый среди литераторов приложил большие усилия к привлечению интеллигенции в дело нового строительства».

Машинописный Устав Всероссийского профессионального Союза поэтов содержит рукописные правки В.В. Каменского и подписи В. Каменского, В. Шершеневича, Рюрика Ивнева, И. Коробова, Вл. Щуренкова, В. Федорова, Н. Захарова-Мэнского, Н. Кугушевой, Михаила Козырева, Т. Мачтета, В. Дикого и др.

Через несколько месяцев после Октябрьской революции в феврале 1918 года Ивнев переезжает в Москву, где снова встречается с Есениным.

Сергею Есенину (Москва 1919)

Есть столько радостей на свете,

Юнее будь душой, чем дети.

Едва ли это не судьба, —

Сегодня мы с тобою вместе,

Еще день, два, но с новой вестью

Нам станет тесною изба.

Игра страстей, любви и чести

Несет нам муки, может быть.

Умей же все переносить.

К началу же февраля 1919 года относится издание манифеста имажинистов, опубликованного в понедельничной газете «Советская Страна». Манифест был подписан Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и мной, а также художниками — Якуловым и Эрдманом. Все заседания, предшествовавшие изданию манифеста имажинистов, происходили на Петровке.

Однако вскоре после образования группы и целого ряда совместных выступлений среди имажинистов начались разногласия — и Ивнев выходит из группы.

Пребывание Ивнева среди имажинистов было в принципе не долгим, он был чужд группе, как ранее и «Центрифуге» (Н. Асеева и С.Боброва) которая на время подцепила молодого поэта. В частности, резкий на язык Шершеневич называет Ивнева архимандритом нового течения, а Ивнев в брошюре «Четыре выстрела» напишет о Есенине — если «меня и Есенина связывает Россия», то о Шершеневиче — «в жизни не встречал мне более чуждого человека».

В марте 1919 года Ивнев уезжает на юг вместе с агитационным поездом, в Крыму едва не попадет в плен к белогвардейцам, бежит в Грузию, где выступает с чтением лекций о Ленине. Меньшевистское правительство Грузии высылает Ивнева в Азербайджан, откуда он с удостоверением Кавказского Краевого Комитета РКП (б) от 10.05.1920 года, выданным Рюрику Ивневу в связи с въездом его в Советскую Россию (в Москву).

Это была одна из самых длинных разлук Ивнева с Есениным, а новая встреча состоялась лишь через полтора года, в 1920 году, когда он в Москву.

Есенин, улыбнувшись, добавил:

— А, впрочем, ты ведь можешь вернуться в группу.

Потом разговор возобновился вместе с Есениным и Мариенгофом, и друзья-поэты договорились, что таким же путем, как Ивнев вышел из группы, таким и войдет обратно, то есть письмом в редакцию.

Есенин, как сторонник всяческих ритуалов выработал текст письма в редакцию. Ему нравились переговоры, совещания, попросту говоря, его это все забавляло, подобно тому, как забавляли приготовления двух поэтов к дуэли, которая так и не состоялась, потому что дуэлянты внезапно выехали из города — один в одну сторону, другой — в другую.

Вскоре в издательстве «Имажинисты» была издана книга стихов возвращенца — «Солнце во гробе», для которой Есенин сам выбирал бумагу, шрифт и в которой ни намеком не отразилось для Ивнева прежнее солнце Октябрьской революции.

Весной 1921 года Ивнев снова уехал на Кавказ, и уже в его отсутствие совершились большие события в жизни Есенина: его встреча с Дункан, женитьба и отъезд за границу.

В 1921 году Ивнев был принят в члены Союза русских писателей в Грузии.

Летели дни, летели дали.

Кенигсберг, Берлин, Потсдам.

Сквозь торжество асфальта и стали

Проношусь по чужим городам.

Но вот — вспоминаю все, что было.

И нет ничего милей

Простого яичного русского мыла

И запах русских полей.

(1925, Берлин).

Когда осенью 1922 г. Ивнев вернулся в Москву, Есенина еще не было. Он приехал в августе 1923 года в «Стойло Пегаса».

Имажинизм распадался, Рюрик Ивнев занавесил памятью иконостас подхваченных образов и началась его подлинная жизнь поэта-странника: он исколесил буквально всю России, часто бывал за рубежом.

Курьерский поезд опоздать не мог,

Он не пришел, и все ж — не опоздал он.

Не потому ль, что не было вокзала,

К которому он мог прийти бы в срок.

В окне еще сверкает твой платок,

Как молодости вечное начало.

Курьерский поезд опоздать не мог.

(1949).

О географии поездок можно судить по его стихам: «С котомкой счастья на плечах я подъезжал к Владивостоку» (1926), «Японская осень» (1927), «Сибирь» (1928), «Ленинград» (1933), «Сочи» (1935), «Тбилиси» (1936, 1938), «Москва» (1939), Баку (1940, 1947), Тбилиси (1944, 1948), Москва, Махачкала, Берлин….

В 1942 году Ивнев был награжден Почетной грамотой Верховного Совета Грузинской ССР

Что осталось от ваших перьев,

Что осталось от вашего горла,

Соловьи, что когда-то пели

Так пронзительно и упорно.

Растерзала вас смерть на части.

Растерзала и тех, что слушал

С упоением ваши трели,

Растерзала сердца и души,

Всех, кто вечными быть хотели.

Что осталось от ваших перьев,

Что осталось от вашего горла,

Соловьи, что когда-то пели

Так пронзительно и упорно.

(Соловьи, 1952)

Рюрик Ивнев всегда шел в ногу со временем, которое, увы, обладает избирательной памятью:

Неподкупна мудрая природа,

Не сгорает дух живой в огне,

Юноша двухтысячного года,

Знаю я: ты вспомнишь обо мне.

Свидетельство о публикации №124053004386