Музей русской иконы

Здравствуйте, дорогие Друзья!

Продолжаем празднование Светлого Христова Воскресения благодатными днями Светлой седмицы. Сама Пасха и все дни пасхальной недели располагают нас к чистым мыслям и добрым помыслам. Хочу рассказать вам о посещении Музея русской иконы, что находится на Таганке в Москве. Экскурсия бесплатная, но билеты нужно заказывать заранее.

Не совсем понятное пространство при входе немного меня смутило. Кроме того факта - о чём я мельком прочитала в интернете до приезда - что музей частный и основан меценатом, я не знала ничего. Очень непривычно ожидать экскурсовода, сидя на огромных кожаных резных стульях, к примеру, или проходить в гардеробную, минуя буфет, в котором стоят керамические вазочки и шкатулочки причудливых форм; смотреть в гигантское зеркало в резной оправе или класть куртку на софу, куда страшно сесть, потому что видно, что это тоже антиквариат.

Встретил нас запыхавшийся с виду экскурсовод, частично мокрый из-за дождя, с непропорционально сложенным телом, по имени Иван. Он повёз нас в прозрачном стеклянном лифте на второй этаж, где, поднявшись по лестнице мимо старинных икон на стене, ничем не прикрытых (!), мы попали в небольшую мастерскую иконописца.

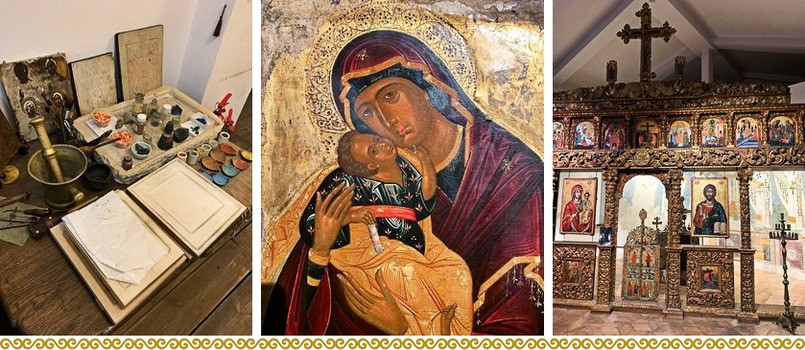

Сначала Иван рассказывал про доски. Почему со временем мы можем увидеть старинные иконы будто изогнутыми. Как вообще выглядят доски! Оказывается, они состоят из нескольких брусьев, плотно склеенных между собой. А сзади, сверху и снизу в пазы заходят специальные палочки, которые фиксируют всю эту конструкцию. Сама доска, если смотреть сверху на срезе, повёрнута спилом дерева внутренней части к лицу, потому что в сердцевине практически нет никаких смол, и в будущем такая икона не испортится. Потом эту доску специальным образом продалбливают и наносят слой клея определённого процентного соотношения к воде. Дальше уже в другом составе клея (я запомнила 9 частей воды к клею) накладывают холщовую ткань. Не марлю. Мы всё щупали и трогали своими руками. Становится понятно, почему так. И с добавлением мыла и, если не путаю, мела, приклеивают эту материю. Потом снова много раз промазывают клеем и натирают мелом. Получается грунтовка. От количества слоёв клея может меняться слой грунтовки. Столько тонкостей, без знания которых икона просто треснет или не будет держать краску. Сама техника нанесения образа тоже может различаться. Есть много отработанных ликов, которые наносят разными способами, чтобы облегчить работу. Вот, например, делали так: наносили куриный желток на икону и поверху, по основным линиям, прямо на иконе чертили линии чесночным соком (он липкий) с добавлением цвета, а потом прикладывали кальку и отлепляли, как под копирку. И с этой кальки можно было иголочками натыкать сюжет. Или сыпать на кальку тёмный порошок (кажется - графит или грифель), и он через дырочки просачивался на доску. Это мы тоже видели своими глазами.

На столе лежат досочки. Верхняя левая как бы поделена на 4 части, подготовка доски - та, о чём я рассказывала выше. Здесь можно видеть, насколько различается степень нажима чернил. Где-то линии более толстые, где-то потоньше. Цвет тоже имеет значение. Краски. Иван давал нам держать в руках разные виды камней: лазурит, малахит, другие... они все разные по текстуре и цвету. В отдельной баночке камни уже были превращены в крошку. Но! Оказывается недостаточно смешать этот порошок с водой. Нужно насыпать порошок на стекло и с каплями воды растирать его! Я это делала :)) Сначала порошок сильно скрипит, потом всё меньше и меньше. И в конечном счёте мастихином масса перекладывается в особые чашечки - ложки деревянные без ручек.

И рядом, на мольберте, тоже очень интересно - как художник подбирал разные гаммы охры квадратиками. Справа на мольберте видна ассиметрия, которую я раньше никогда не замечала! И действительно, почему мы не видим, что один глаз смотрит в одну сторону, другой в другую, почему не обращаем внимание, что одно крыло носа больше другого! Это так интересно! А здесь работают свои законы! Ведь, если посмотреть на доску с одного края, мы видим три стороны, перевернуть - видим другие три стороны, а прислонить близко к глазу, видим все четыре грани.

Вот и здесь, (я не фотографировала, но образ всем знаком) у Николая Чудотворца, к примеру, непропорционально большая голова, и уши повёрнуты в стороны так, что мы видим их целиком, также, как и очень высокий лоб, а голову видим со всей его теменной частью.

В середине экскурсии зашёл очень высокий старичок, статный, подтянутый, поздоровался. Все так и привстали со своих стульев на несколько сантиметров. Позже оказалось, это директор музея, и приехало телевидение. Нужно было давать интервью, поэтому он попросил тихонечко вести беседу.

Иконопись - это очень древнее искусство, где каждый мазок несёт свой глубокий смысл, имеет свои законы. Рекомендую, кто ещё не знаком, познакомиться с творчеством Владимира Солоухина. Его книги - отрада для души! Я начинала с книги "Чёрные доски". Это как раз про иконы. Потом - "Смех за левым плечом". О борьбе добра и зла. Солоухин уникальный писатель. Настоящий русский патриот, который болел за Россию, её культуру и веру. Хоть и жил в советское время. Почитайте, не пожалеете!

Не у всех икон есть углубление, порой можно видеть просто нарисованную окантовку, но на экземпляре справа мы его видим. Это углубление называется ковчег. Название взято не просто так. Если Ноев ковчег - это спасение от гибели, а Ковчег Завета - великая святыня, то через ковчег на иконе как бы передаётся духовная связь на пути к спасению. Обычно готовую картину ставят в рамку, чтобы почувствовать всю целостность полотна. Вот и в иконе такая рамка изолирует нас от внешнего мира и сосредоточивает всё наше внимание.

Вспоминая про ассиметрию, о которой я говорила, обратите внимание и на обратную перспективу! Обычно, если смотреть вдаль, например, на дорогу (мы все помним рисунки в школе), то чем дальше, тем у'же она становится. А в иконе всё наоборот! Все линии сходятся к человеку. Говоря про икону, экскурсовод много раз обращал наше внимание на то, что в иконе есть два мира: мир горний и мир дольний. Линии и лучи в обратной перспективе глаз воспринимает таким образом, что лик как бы разворачивается к нам и приближает к себе так, как будто идёт навстречу. Горний мир находится сверху, дольний - снизу. Дольний мир несовершенен, он ограничен, изменчив из-за наших слабостей, а горний - небесный, истинный. Святые на иконах тянутся вверх, ноги лишь касаются земли.

В верхней части полки, икона Спасителя на разных этапах своего создания. Очень интересно, что зелёный фон - не просто зелёный, на самом деле под ним жёлтая краска. Если приглядеться, вживую это видно, и создает особую теплоту. А вот, скажем, у правой руки, где складки красного рукава граничат с кистью на синем фоне, там по краю ладони добавлен зелёный цвет, чтобы охра не потерялась в сочетании красного и синего.

Позолота тоже отдельная тема. На примере мы видели, что на целый фон уходило золота всего пару-тройку тончайших листиков из маленького квадратного блокнотика. Золото, конечно же, дороже, поэтому нам в качестве эксперимента показывали нанесение медной потали. Присыпали поверхность мелом, покрыли липким соком, приложили лист, и после засыхания кисточкой просто смахнули лишнее. Вот так золочение осталось лишь на тех линиях, которые нарисовал художник. Конечно, настоящее золото более нежное, чем медь, и требует особого внимания в работе. После нужно покрывать лаком, чтобы не поцарапать и не стереть его. В самом конце нужно покрыть икону олифой. Художник на протяжении восьми часов каждые 15 минут гоняет олифу по доске ладонью. Все краски разные, какие-то вбирают в себя олифу быстрее, если этого не делать, она будет где-то тусклая, где-то блестящая. Когда олифа начинает засыхать, она становится густой и липкой, как клей. Вот на этом этапе нужно снять лишние сгустки папиросной бумагой. Очень важно сразу утилизировать бумагу с остатками олифы! Оказывается, это ужасно горючая вещь, и она может воспламениться просто от контакта скомканной бумаги, лёжа всего лишь в ведре, потому что от воздействия олифы листки начинают сами по себе сильно нагреваться.

Фотографировала я немного. Только то, что понравилось особенно. Икона Божьей Матери - Гликофилуса. Младенец и мать нежно прижимаются щёчками друг к другу. Грустный взгляд матери предвидит судьбу сына. Прижимаясь щекой, она пытается защитить младенца. Поднятая вверх стопа у Младенца говорит о том, что он будет распят, принося свою жизнь во спасение.

Богоматерь Одигитрия Симона Ушакова, иконописца Оружейной Палаты. До этого времени художники не подписывали иконы, поэтому авторов мы не знали. Я, конечно, пыталась сфотографировать, чтобы свет падал правильно. Не знаю, насколько можно передать фотографией живые ощущения. Нам представлена новая техника после влияния западного искусства. Раньше цвета соседствовали друг с другом, а здесь мы видим плавные переходы, лица становятся будто живые. Невозможно оторвать взгляд. Я для себя приметила крест на лбу у Младенца. Не знаю, насколько это интересное наблюдение.

В сравнении - присутствует и старая техника. Сильно бросается в глаза различие. После реформ Никона старообрядцы поделились на поповцев и беспоповцев. Наталья вряд ли отберёт для коллажа все фотографии, их слишком много. Кто захочет побывать в музее, сможет увидеть, как молились беспоповцы. Они считали, что священники лишены благодати, поэтому духовенство им не требуется. Поэтому нет и алтаря. Из таинств они могли разве что только крестить друг друга. Надо почитать побольше. Вот, кстати, про земные и поясные поклоны. Старообрядцы ведь считали верным делать земные. Поэтому у них были специальные подушечки. Не под колени. Под руки и голову. Потому что осенять себя крестным знамением с грязными руками было неправильно.

Ещё в музее можно увидеть алтарную преграду. На западе не скрыт алтарь за иконостасом, как у нас. Конкретно эту преграду основатель музея выкупил у немца, который использовал её как обрамление для книжных полок. А вообще, оказывается, этот меценат разбился на вертолете в Греции 4 года назад. Почему такая судьба? Но музей живёт, и его последователи соблюдают главный принцип мецената: "за прикосновение к шедеврам деньги брать нельзя". В наше время это так странно и удивительно. Я не понимаю, на какие средства музей существует. Наверняка остались какие-то фонды… Моя бабушка, когда мы вышли, взяла меня под руку, и сказала сакрально "ты меня, конечно, извини, но всё же признайся, сколько ты за это заплатила!", насколько даже она была удивлена. И я попыталась ей объяснить, что и правда - совсем нисколько! Но здесь, мне кажется, впервые за очень долгое время, я смотрела на людей (а две экскурсии проводили разные люди), воодушевлённых, глубоко увлечённых своей работой, тем, что они изучают, чем живут. Слушая, просто стояла и сама вместе с ними внутренне захлебывалась от удивления. Конечно, я не историк, и рассказать про обзорную экскурсию не смогу так же точно и интересно. Это нужно просто слушать.

Святая Екатерина. Тоже уже новое исполнение под западным влиянием. У нас все женщины в головном уборе, а здесь длинные волосы свободно развеваются. Глаза обращены к Богу-Отцу. Такие иконы характерны псковской иконописи. Они не столь яркие, как новгородские.

На самом деле, мыслей ещё много, но сформулировать просто - так сложно. Будет время, сходите сами. Там даже делают музыкальные вечера! На них тоже можно попасть :))

С уважением, Елена Алмазова.

Свидетельство о публикации №124050805257

Я уверена, Лена, что экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Спасибо большое, что так замечательно рассказала нам о таком значимом месте, Музее Русской Иконы.

С душевной теплотой -

Наталья Шалле 09.05.2024 00:21 • Заявить о нарушении

Елена Питерская 2 09.05.2024 15:11 Заявить о нарушении