Записки прадеда

Записки прадеда

Повесть

Василенко Владимиру Николаевичу

посвящается

Предисловие

Приключенческая биографическая повесть от первого лица краснофлотца Николая Василенко, человека, яркая жизнь которого прошла через исторические события нашей страны, особенно ярко в Великую Отечественную войну.

Родом из Сталинградской области, в 1941 году участвует в обороне Севастополя в составе 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

При отступлении из Севастополя на сопке в районе Феодосии 18 бойцов вступают в неравный бой с двумя румынскими горнострелковыми батальонами, что является ключевым событием произведения.

Событие, ранее не известное официальной истории, следует из свидетельских воспоминаний главного героя, комплиментарно соответствует историческим событиям. В этот период происходит высадка феодосийского десанта и трехдневная оборона отступающего отряда с Николаем Василенко, что позволило десанту капитан-лейтенанта Арона Шермана, реально существовавшего исторического лица, разгромить остатки румынских батальонов и выполнить боевую задачу — захватить Коктебель.

Подвиг отступающих бойцов при обороне сопки в Тихой бухте в районе Коктебеля не отражен в официальной истории, так как успех отряда Шермана в общем фиаско феодосийского десанта был единичным и, возможно, не вписывался в официальную версию причин поражения.

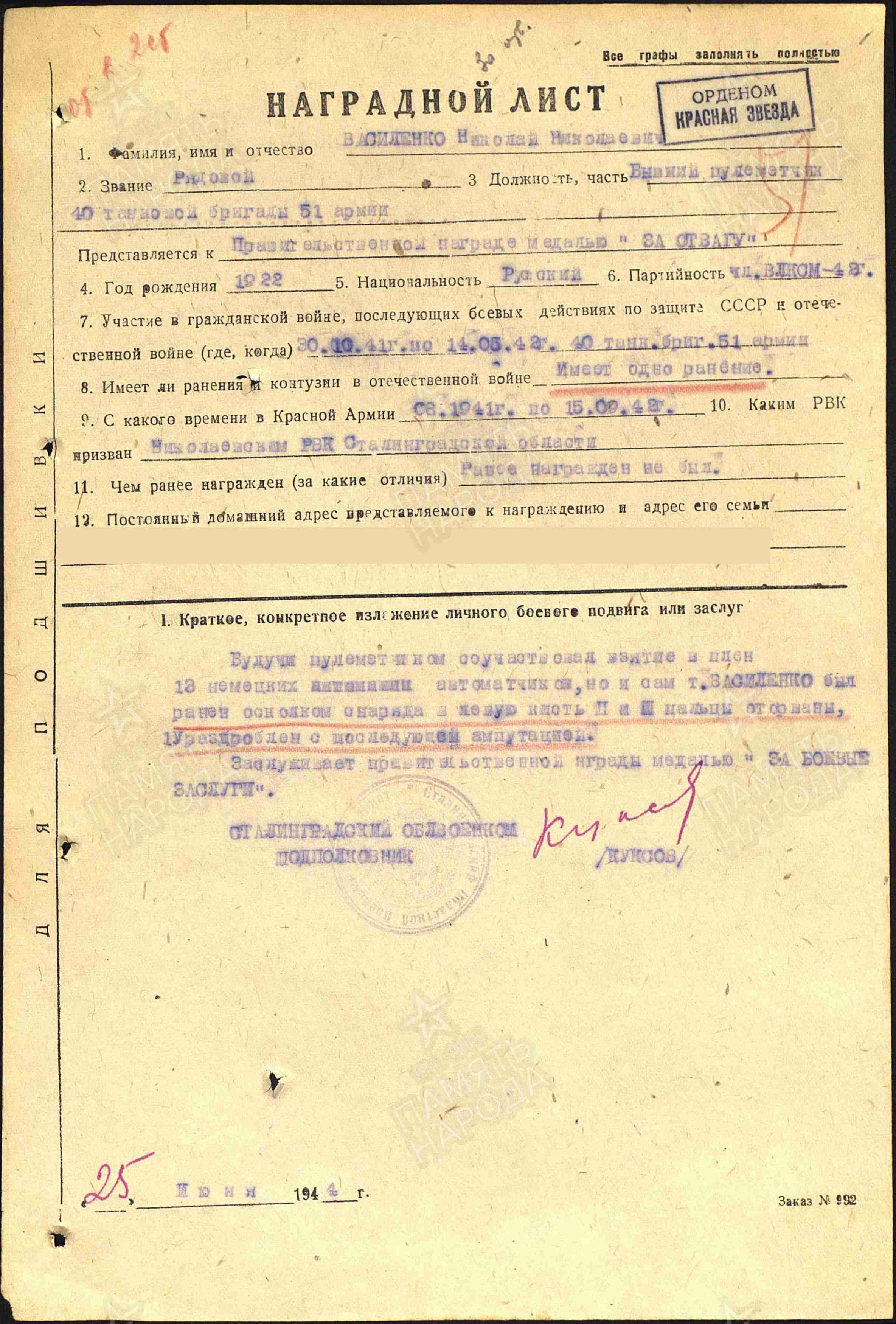

Официальные документы, в том числе наградной лист, иллюстрируют повесть.

Произведение основано на реальных исторических событиях, имя главного героя, а также командира обороны сопки Петра Салманова и командира десантного отряда Арона Шермана настоящие, другие имена и фамилии в связи с отсутствием данных вымышленные.

Повесть передает стойкость советских-российских солдат и офицеров, моральный дух которых не упал при катастрофических событиях отступления 1941 года. Также передает практические навыки главного героя, полезный боевой тактический опыт, а еще решение религиозно-моральной проблемы: необходимость уничтожить в бою — лишить жизни вражеского солдата.

Данное произведение может быть интересно и полезно широкому кругу читателей как пример уникального жизненного пути обычного человека, который верит в свои силы и удачу, в своих товарищей, в свою страну.

Пролог

Такое никому не расскажешь, никто не поверит.

Я гулял во дворе 31 декабря 2022 года, когда под ногами грохнула петарда и кто-то рывком швырнул меня на землю.

Вокруг грохот, взрывы глушат, сотрясают землю, кожу, мышцы. Воздух с комьями земли бьется во все стороны. Дым, гарь, вонь кислятиной. В упор молодое перепачканное землей и сажей худое лицо с расширенными от ужаса глазами. «КУДА БАШКУ ТЯНЕШЬ, ЖИТЬ НАДОЕЛО!..» — кричал он.

Вдруг я узнал его, прадеда Колю, вспомнил по фото. Это был он.

Я узнал бой за безымянную сопку под Феодосией 31 декабря 1941 года и вспомнил одинокое дерево над обрывом, оно дрожало и качалось.

«Румыны!..» — заорал я и показал на дерево. Мы переползли на край и увидели под нами румынского солдата. Стоя на ступени обрыва, он крепил лестницу. По веревкам к нему лезло человек десять и столько же готовилось у подножия.

Не сговариваясь, мы метнули в скалолаза по булыжнику, и он мешком свалился на других штурмующих, увлекая их с обрыва.

— КАСКУ НОСИТЬ НАДО!.. — заорал прадед и громко расхохотался.

— АМБУСКАДА!.. — орали румыны, падали с обрыва, скатывались и убегали.

На долю секунды наши глаза встретились: мои восторженные и радостно-бесшабашные прадеда — Василенко Николая Николаевича, краснофлотца 3-го батальона 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

Взрыв, и я опять во дворе, 31 декабря 2022 года.

Я стоял и дико озирался. Так нечестно и досадно вырвать меня из боя, когда враг в панике бежит, руки чувствуют винтовку, а древние инстинкты требуют схватки. Я, конечно, знал эту историю, знал итог боя, где для прадеда и прибившегося к отряду подростка все закончится хорошо, что подоспевший десант Арона Шермана уничтожит наступавших румын. Или что я не успел испугаться. Но страха не было совсем, а только досада и азарт боя. Я кругами ходил по футбольному полю. Адреналин гнал действовать, и я переживал короткий миг неравного боя, часто обсуждаемого дедом с отцом, а сейчас мной увиденного так явно.

Я мысленно вернулся в пережитое: грохот разрывов — это долбят по сопке румынские минометы. Разрывы глушат, страшно сотрясая землю, бросаются комьями земли, глаза слезятся от дыма и гари и, самое главное — в упор, глаза в глаза лицо молодого прадеда, сначала искаженное ужасом, а потом ликующее. Да, лицо прадеда, которого я никогда не видел.

Я не знал его — Николая Василенко. Он ушел за 20 лет до моего рождения, но это была легендарная личность. Родственники и сейчас пересказывают захватывающие истории из жизни деда Коли. Его помнят красивым, жизнерадостным и талантливым. Я помню его фотографию в белом плаще, белой шляпе с красивой белозубой улыбкой и спрятанной за спину рукой. Мама рассказывала, что в детстве она проснется, а дед уже сходил на рыбалку, по дороге собрал грибов, покормил домашнюю живность, приготовил завтрак, а потом шел на работу. Все ладно спорилось в его изуродованных ранением руках, на которых на обоих осталось пять пальцев, и последний осколок вылез из него 9 мая 1986 года.

За оборону Крыма прадед был награжден орденом Красной Звезды, и каждый год мы с родителями несли его портрет в параде «Бессмертного полка». Вот именно, портрет.

Я побежал домой, достал штендер, который носил на «Бессмертный полк». С худого волевого лица смотрят умные глаза. Правильным, точеным чертам позавидовали бы картинные дворяне и актеры. Глядя глаза в глаза, я опять пережил нашу встречу и повторил разговор. Полез в шкаф и достал железную баночку с наградами. Отложив юбилейные медали, которыми награждают ветеранов в годовщины Великой Победы, я взял в руки ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Я с удовольствием держал в руках награды прадеда, любуясь их тяжестью и строгой красотой. Некоторое время сидел задумавшись и заметил в шкафу картонную коробку. В ней были сложены какие-то старые папки с завязочками, в общем, макулатура родителей, на которую никогда не обращал внимания, но сейчас дух истории повел меня вглубь шкафа. Развязав тесемки одной из папок, нашел тетрадь. Обычную ученическую, 18 листов в клеточку, только очень старую, с пожелтевшими листами. Вспомнил, как реконструкторы для своих игр обливали страницы книг чаем и отглаживали утюгом. Получались древние, как бы исторические фолианты. А здесь со старинных тетрадных листов на меня смотрели строчки, написанные, судя по обложкам, в 50-х годах прошлого века. Пролистав содержание этой и других тетрадей, я понял, что это ровным, твердым почерком сделаны записи человеком, рядом с которым я только что сражался в смертельном бою. Я стал перебирать тетради и нашел ту, с которой, по-видимому, прадед начал вести записи.

Присев на диван, я принялся читать: «Я родился 9 сентября 1922 года в Николаевской слободе Сталинградской области…»

Глава I. Детство

Я родился 9 сентября 1922 года в Николаевской слободе Сталинградской области в счастливой зажиточной крестьянской семье, которых назвали потом кулаками. Как все крестьянские дети, с четырех лет помогал по хозяйству.

Работа в большом доме с сараями, курятником, утятником, свинарником, хлевом, овином, коровником, мастерскими и другими постройками никогда не прекращалась. Небольшое стадо лошадей, коров, коз, свиньи, куры, утки, индюшки — все требовало внимания и труда, а земля вспашки, прополки, боронования. В хозяйстве помогали два односельчанина. Наши зерно, арбузы, молоко, сметану, сыр, мясо, рыбу, птицу, яйца, сало, окорока, перины и подушки перьевые хорошо скупали торгаши, возили на базары в Камышин и Сталинград, с прибытком торговали. Николаевские хохлы — потомки екатерининских переселенцев, жить и работать умели, лишь бы не мешали.

Но в 1931 году приезжие комиссары организовали местных пьяниц и бродяг, которые сами работать не могли в силу отсутствия ума и трудолюбия, а чаще всего потомственной тяги к самогону. С помощью этого актива стали организовывать коллективные хозяйства. На собраниях, куда сгоняли николаевцев, активисты выкрикивали фамилии зажиточных трудолюбивых крестьян с крепким хозяйством — соль земли, и отбирали имущество: национализировали для колхоза, а самих отправляли в Сибирь, и больше никто о них не слышал. Так сгинули многие наши родственники и знакомые. Почему мы с ними не пропали, не знаю, наверное, у работников наших не накопилось обид, да и отец, Николай Ионович, сам свел все поголовье в колхозное стадо, телеги, бороны, плуги, а также запас зерна сдал в фонд колхоза. Отдал и наш дом — усадьбу со всеми постройками, после чего съехали с семьей с Николаевки и вырыли для сна землянку.

С коллективизацией в слободу пришел упадок. Неграмотное колхозное управление привело к неурожаю, мол, земля неплодородная, как будто у кулаков была другая. Несметные тучные стада в колхозном нерадивом присмотре сдыхали, как при падеже. Красивые зажиточные дома, разбираемые по бревнышку на колхозные нужды, исчезали с улиц. Церкви, мечеть и лютеранская кирха, нэпмановский кинотеатр, общественные бани заколочены, ранее богатый многолюдный рынок опустел. Гуляемые всей улицей праздники, свадьбы, именины ушли с народной тоской в рассказы. Как-то быстро обветшала Николаевская слобода, как при нашествии Мамая. И непонятно было, откуда взялся такой враг, который ненавидел свой народ так, что закабалил хуже крепостного права. И пошли воспоминания еще живых стариков про крестьянское зажиточное счастье при помещиках.

А мне, тогда еще 9-летнему несмышленышу, были непонятны резкие перемены, мы же вместе — мать, отец, сестра, два младших брата, а еще любимица корова Машка, пес Волчек и кошка Мурка.

***

Мать за строгостью прятала любовь и страх за нашу судьбу, поэтому материнскую нежность и заботу мы почти не видели. Отец целыми днями пахал в колхозе, получал трудодни и немного крупы в мешочке. Тяжкие крестьянские думы навсегда сделали угрюмым его лицо. А зимой он мастерил жестяные резные фигурные печи, душу в них вкладывал, чем славился на всю округу до самого Камышина. А я рано повзрослел и рос счастливым. Не с глупой улыбкой, а с уверенностью в свою удачу, что со всем справлюсь и все у меня получится, что бы ни случилось.

Полевые работы начинались в апреле и заканчивались в ноябре с белыми мухами. Особенно тяжко в июле — августе. Наибольшая тяжесть — август. Но до него еще дожить надо, когда весь день впроголодь тяжелый труд под палящим солнцем.

Мы в поле с утренней зорькой. Холодок еще не сменился дневным зноем, и солнышко только начинает ласково согревать, еще не сжигает все, что не успело спрятаться. Вокруг безрадостные, голодные детские лица семи-девяти лет от роду. Хмурый бригадир зло оглядывает маленьких работников, видит, что не по силам работа, а председатель и с ним актив, чтоб их унесло, опять будут пенять сознательностью, обзывать оппортунистом и саботажником. Вдруг натыкается на мое благодушное, с улыбкой лицо, зло сплевывает и выдыхает: «Умник, здесь тебе не школа», намекая, что я отличник. «Здесь работать надо. К обеду в поле чисто не будет, всех наместо брюквы закопаю», — и уходит, зло хлопая разбитыми сапогами.

Почему-то все смотрят на меня, особенно смешная белокурая, как ягненок, Манька. Поэтому, широко улыбаясь, говорю: «Пацаны, пока не печет, берем по паре рядков, девчонкам по одному. Доходим до края — развертаемся, а девчонки на речку корешки и раков собирать. Второй закончим, они нам обед. Кто последний, тот вахлак», — кричу я и бегу вдоль рядков, остальные, радостно топая босыми ногами, за мной.

Продергиваю траву, а сам на ребят посматриваю. Вижу, маленькая Манька посреди поля как цыпленок сидит и ручку свою разглядывает. «Что у тебя?» — спрашиваю. «Колючкой укололась», — хнычет. Вынимаю у нее из руки занозу, затем показываю, что колючку надо не сверху тянуть, а подрываться к гладкому под землей стеблю и сдергивать. Вижу — получается, возвращаюсь на свой ряд.

В обед бригадир не пришел, а мы, наевшись сладких корешков и домашних лепешек, еще искупаться успели. Не пришел бригадир и к вечеру. А когда мы с чисто прополотого поля усталые, но хохочущие, возвращались в деревню, встретили председателя верхом на лошади. Оглядел нас и говорит мне:

— Вырастай быстрей, бригадир.

Домой в ночи пришел, ищу чашку воды попить, а из них отец с матерью чай — иван-чай пьют, а это и есть все чашки в доме. Вспомнил, как зимой отцу помогал швы на печках отстукивать, и несу ему из сарая обрезок жестянки:

— Надо?

Отец устало машет рукой — значит, не надо. Возвращаюсь в сарай, беру ножницы специальные, по металлу, ровняю. Затем гвоздем и травинкой круг черчу, вырезаю донце. Сворачиваю стенку, загибаю, обстукиваю край ко днищу, из обрезка ручку пристукиваю, заворачиваю боковой шов — кружка готова, делов-то.

Иду, черпаю воду из лохани, важно пью. Косым зрением замечаю — отец с матерью удивленно на меня смотрят. Ставлю свою кружку, важно вытираюсь рукавом, подхожу к столу, беру приготовленный мне кусок хлеба и также важно иду на сеновал.

Несмотря на трудный день, я засыпаю счастливым. Этот день принес мне маленькую победу над большими трудностями и еще больше укрепил в тайной мысли, что я особенный, я счастливчик. К слову сказать, потом и братишкам справил по кружке.

***

В 10–11 лет с едой совсем плохо стало. Чтобы накормить малышей, собирал в заводях Волги водяные корневища, ловил раков и мелкую рыбешку. Когда ягода не поспела, а сахар пробовал раз-два в жизни, корни лопухов и камышей лучшим лакомством кажутся. Особенно сладкий корень сусак, как цветки появятся. Опускаешь руку к корню по стеблю, нащупаешь, как он вбок уходит, затем дальше к изгибу в землю, и выдергиваешь. Очищаешь его между двумя изгибами стебля и корня и с наслаждением грызешь — белый, сочный, сладкий. В удачный день домой целую котомку приносил сахарных корешков. Мать их сушила, перетирала в порошок и смешивала с мукой. Никогда больше в жизни не ел лепешек вкуснее.

Но с зимой пришел страх. Безрадостно тихие, чтобы никто не услышал, разговоры взрослых, что может не хватить запасов, что есть деревни, где людей почти не осталось, что бросают дома и уходят в поисках пропитания в город: мужики на случайный заработок, женщины с детьми просить милостыню. А еще страшнее, что от бескормицы бросают родители своих малолетних детей на вокзалах и базарах, и тогда, если повезет, попадут в детский дом, где будут кормить, но назовут другим именем и фамилией, а если нет, то попадают дети в руки злодеев-людоедов. Я прижимаюсь ночью к братишкам, обнимаю их. А вдруг и у нас станет нечего есть и пойдем по миру, заколотив избу. Но я никогда этого не допущу, я со всем справлюсь. И с верой в свои силы и удачу засыпаю.

Глава II. Артель

Жили в Николаевке в то время два мужика, мастера-плотники. Как все мастера, каких мало, большие хитрованы были. За трудодни таких робить не заставишь. Не захотят — не получится. Ну ведь и правда, не получается, не веришь? Сам попробуй, что мне тебе брехать. Было дело, встретились, когда поправляли телегу. Пока полмешка зерна им бригадир не выставил, никак телега не хотела сцепляться, все норовила винтом пойти, ну что ты будешь делать.

Другой раз звали их забор поправить, и рассказывали они колхозному кладовщику-учетчику, что ну никак не закрепят этот пролет, гвозди не удержат, новые доски давай. А мне ж почти одиннадцать, большой уже, да и прислушивались ко мне тогда уже, ну я им: «А если клинышек выстругать да вместо гвоздя его в прежние дырки вбить? Да так здесь, здесь и здесь». Не знаю, сбил ли я им магарыч, или сами так знали, но пришли они к отцу и предложили взять меня в их артель подмастерьем. Так после четвертого класса закончилось мое школьное образование и началась взрослая полная приключений жизнь.

***

В артели быстро прижился, как будто всегда был шабашником. А шабашили по всей Николаевской слободе и окрестным селам. Бывало, и до Камышина добирались. В основном поправляли покосившееся, редко кто строил новое. Ну если только колхозу новый сарай, но в основном латали, чтобы совсем не развалилось.

Работали за еду, о чем было грех жаловаться. Если повезет, накормят, еще и с собой дадут. Многие норовили расплатиться горилкой, которую сами гнали, но бугор — бригадир не любил этого, только если какое начальство надо уважить. А так расплачивались в основном зерном, салом, редко картошкой, еще реже деньгами. Их бугор бережно заворачивал в чистые тряпки, обычно в новые портянки, и прятал за пазуху или в голенище. На них покупали инструмент, гвозди и разную утварь, необходимую в походной жизни. Спали где попало, хорошо если оказывались недалеко от дома, а если в другом селе или еще дальше, то приходилось искать сарай, а в нем угол потеплее.

Как младший в артели я делал всю черновую работу. То мусор-опилки собирал, то на морозе, когда все в тепле, доски шкурил — топором кору обдирал, а еще дай-подай-унеси, иди сбегай-принеси. Было и такое, что пьяница и вахлак Гришка после бригадирских нагоняев подошел ко мне, посмотрел мутным взглядом, как я пыхтя конопачу паклю промеж бревен, и вдруг со словами: «И-и-и эх… ни хрена с тебя, Мыколка, толку не выйдет» отвешивает леща и уходит, важно пошатываясь. Обидно. Но главное, почти каждый день сыт, а то и домой продукты принесу, затем и в мастеровые отдали.

А кашеварить была моя обязанность, и чтобы леща не заработать, старался готовить кашу со смаком. Для других, которые и ели не каждый день, наше варево было ох какое сытное. Основа в котле — зерно, лучше пшеница, и сало. На сале готовил почти каждый день. И если оно было в запасе, значит, дела идут. Если сало заканчивалось, все понимали: дела плохи. Путешествуя, сподобился собирать разные приготовления: каши, кулеши, похлебки. Пшеницу старался заранее вымачивать. Сало не все в котел закладывал, а половину вытапливал, затем добавлял зерно, обжаривал, наливал воду, и только в готовую горячую кашу добавлял затирухой другую половину сала.

Как-то возвращались затемно, мужики в телеге спят вповалку, я кобылой правлю, семечками ужинаю. И тут мысль поспела: а что, если пшеницу не вымачивать, а наоборот, прожарить перед варкой? Вон семечки жареные какие вкусные. И так на следующий обед приготовил кашу из вымоченной, но хорошо просушенной и прожаренной пшеницы, правда, сала больше положил, корешков сушеных добавил и в конце чесноком приправил. Попробовал — аж облизнулся. Мужики тогда весь котел выскребли. И потом жен своих попрекали, что не так вкусно готовят.

Жили дружно, весело — работа есть, хлеб добываем. Какого счастья еще мужику надо — только поржать. А сытые мужики на поржать всегда готовы. Был в артели весельчак и балагур Васька. На все, что ни случись, шутки-прибаутки выдумывал. Вот и про кашу мою придумал: «Заведет Мыколка себе дивчину и ну кормить ее кашей. Мыколка к ней жмется, а та от каши никак не оторвется, а он ее ка-а-ак прижмет, тут каша с ей и попрет». Ну и ржут все как кони.

Сидим раз на перекуре, а в ногах у Васьки белый пес прилег, на шапку его шерстью похож. Васька байку какую-то травил про подвиги свои, как очередная селянка его за ремонт курятника благодарила, пока мужик в отъезде. Хихикают артельщики, но вяло, для порядка. Посмеялись, встаем на работу. Васька не глядя хватает за шкуру пса, прилегшего в ногах, и на башку тянет — за шапку свою принял. Пес — визжать и кусаться, Васька — орать и материться. Вот тут уже ржанье так ржанье. Мужики по земле катаются — задыхаются. Аж бугор к стене привалился, в рукав побуревшее лицо прячет.

***

Так пролетело три года. К 14 годам я уже лучше многих с работой справлялся. Никто теперь и думать не мог, чтобы леща мне отвесить или что обидное сказать. А если что сложное надо сделать или человеку важному смастерить, то бугор если сам не брался, то мне поручал. Только запас досок, бревен и других материалов хранился у него дома в сарае. А запасные инструменты, кованые гвозди и скобы, горилка, съестные припасы и всякий хабар за всю артель были у меня на хранении, и я сам мог распоряжаться: бугор мне доверял, и я ни разу не подвел ни его, ни артель. А я никому не доверял и возил все это в телеге и везде держал при себе.

В 1936 году развернулись в Камышине стройки. И школу новую строят, и заводы и, конечно, на строительных мастеровых спрос вырос, особенно на плотников. Приехали и мы с артелью. Пока бугор за нарядами к прорабам, располагаемся у телеги.

Хоть Николаевская слобода всегда с Камышином соперничала, но все же в город приехали, потому оделись в новое, в чистое. Сапоги гуталином смазаны, шапки у кого лисьи, у кого собачьи, по-ухарски на затылок сдвинуты, руки в боки, оглядываемся, семечки лузгаем. Васька-балагур вокруг телеги по-хозяйски расхаживает, изнанку из новой овчины на улицу показывает.

А тут дивчина городская как лодочка мимо проплывает — грудь высокая, пояс, тонко перетянутый, плавно-волнующе переходит в качающиеся изгибы и бедра стройных ног под длинным подолом. Из-под пестрого платка темно-русая коса толщиной в руку в такт шагам по гибкой спинке перекатывается. На наше застывшее внимание — взгляд как вспышка фотографическая, а ноги дальше отмеряют от вдоха и до выдоха, когда уже взглядом не достать ее походку.

Васька, издав нечленораздельно-утробный звук, переходящий в скулеж, начинает движение-порыв в ее сторону, спотыкается, оборачивается к нам, хлопает по карманам, бросается к своему мешку в телеге и бросает взгляд вслед неотвратимо удаляющейся красавице, ошалело смотрит на нас и… замирает в странной стойке.

И тут артельщики тихо, но продолжительно и вразнобой, каждый по-своему, но одновременно: «Ну?», «И?», «Шо?», «Шо дальше то?», хаотично задвигались вокруг телеги и начали хихикать, охать, ахать, булькать и, хлопая Ваську по спине, угукать.

За этим застал нас бугор и, показывая на Ваську, стоявшего над телегой:

— Что это с ним?

— Бабы давно не было, на телегу запрыгивает, — пояснил дед Захар, и только что прохихикавшиеся артельщики зашлись в рыдающих судорогах.

А Васька с тоской смотрел вслед исчезнувшей мечте.

Бугор сообщил, что будем строить и отделывать школу, в основном за еду и крышу над головой, но будут выплачивать премиальные. Еще будем шабашить на других стройках.

Поселились в половине недостроенного барака, который тоже оказался нашим нарядом, его надо было достроить для других артелей и строителей, а потом рабочих завода. В бараке нам определялась отгороженная досками внахлест каморка с двумя нарами вдоль стен. Бугор выхлопотал буржуйку, а я разгрузил и разместил имущество под нарами, приспособил на двери большой амбарный замок и отправил деда Захара в слободу на телеге, груженной мешками с пшеном, картошкой и салом, выданными для артельного котла, для пропитания нашим семьям.

Пока с хозяйством разбирался, бригада уже трудилась, и, освободившись, я к ним присоединился. На подходе к школе посыпались шутки о Ваське, телеге, и «…от греха подальше». Ваську я нашел стелющим полы на втором этаже, когда он выставлял лаги — длинные брусья, на которые потом доска кладется. Я вытащил из кармана чекушку с водой и стал прикладывать по очереди к каждой лаге, чтобы по пузырю воздуха проверить горизонт. Оживившийся при виде чекушки взгляд Васьки от разочарования перешел в насмешливую надменность, когда я оценивающе закивал головой про идеально выставленные лаги. «Доску подавай», — скомандовал Васька, и я впрягся в работу.

Камышинское начальство требовало скорейшей сдачи школы, поэтому работали круглосуточно, посменно, спали по три-четыре часа, перерывы назывались перекуром с дремотой.

Чтобы веселей работалось, мы с Васькой придумали развлечение — он кидает гвоздь, я левой ловлю на лету, а правой одним ударом молотка вбиваю в доску. Затем меняемся, и так, кто больше гвоздей поймал и за один удар вогнал. Я так намастрячился, что, чуть уклонившись, плавно сопровождал гвоздь в полете, заканчивающемся ударом молотка. Потом это движение мне жизнь спасло, когда увернулся от доски, летящей в голову с третьего этажа в лестничном пролете. Если бы не тренировки, она б меня прибила. Потом мою ловкость и доску бригада долго вспоминала.

После основной смены, пока готовилась каша в котле, час-полтора барак доделывали.

Иногда отправлялись на другие стройки, где из-за неразберихи и недоговоренностей случались склоки и скандалы, которые гасились на уровне бригадирских авторитетов.

Но однажды под конец дня бугор, я и Васька пришли на шабашку сарая у строящегося хлебозавода и обнаружили, что там уже кипит работа. «Откель будете, люди добрые?» — крикнул бугор. И вдруг незнакомые ватажники, громко чокая и шокая, побросав работу, угрожающе двинулись на нас. Впереди, зачем-то поигрывая ножичком, двигаясь как на шарнирах, приблизился странный тип, показушно сверкая вставным зубом. «Ты ктой такой будешь, дядя, чтобы спрашивать?» — прохрипел тип и сплюнул бугру под ноги. Васька, несмотря на невыгодную численность, кинулся было вперед, выхватив из разноски малый топорик, но бугор остановил его властным жестом и важно, даже важнее и спокойнее, чем всегда, медленно, с долгими паузами между словами произнес:

— Плохо, что меня не знаешь. Я Хмурый. Жду всех на берегу утром.

— И кто ж там будет? — явно сникший бугор ватажников пытался сохранить форс.

— Все там будем, — ответил бугор и, повернувшись, пошел обратно.

А мы пошли за ним, опасаясь нападения со спины, но сзади стояло тягостное молчание, и мы тоже молча шли до самого барака.

У входа в барак бугор разослал нас с сообщениями о сходке к другим бригадирам. И когда я мчался к мастеровым с Быково, соседствующим с нашей Николаевской слободой, вспоминал рассказы о стародавних сходках поволжских артельщиков-ватажников, от мастеровых до бурлацких и каторжных, когда в одном месте собирались все ватаги, и бугры представляли на сход свои беды и предъявляли их виновным. И бывало, что такие встречи заканчивались побоищами.

Сообщив бугру быковских Наилю о сходке, я пересказал ему встречу с непонятными ватажниками. Постреляв восточными глазами, Наиль, крепко сбитый мужик, про которых говорят: что поставь, что положь, сказал: «Не знаю таких. Хмурому скажи, я с ним».

По возвращении в барак я застал всех в сборе в обсуждениях и предположениях. А когда уже спали, пришел камышинский бригадир, не бугор артельный, а бригадир заводских строителей Алексей, который, извиняясь, сообщил, что давешние ватажники с шабашки сарая обманом перебили у нас наряд, но теперь, услышав, что их будут судить на сходе, снялись и уехали в неизвестно куда. А еще он передал слова участкового, что если тот услышит о сходках и драках, то не поздоровится всем.

После его ухода бугор подозвал меня: «Назавтра на берег вывезешь всю горилку, что есть, а сейчас дуй к Наилю, пусть туда же барана подвезет», и сунул мне матерчатый сверток, в котором я почувствовал шуршанье денег.

С рассветом наша бригада, все восемь человек, уже ждала в условленном месте на берегу. Перед нами тачка, наполненная чекушками, поллитровками, четвертями с горилкой и нашими кружками.

Стали подходить другие артели и становились в большой общий круг, притоптывая, пробуя плотность мокрого песка каблуками. Бугры подходили к Хмурому, важно здоровались, сообщали что знают, что не знают о буйных чужаках и заявляли поддержку. Мы здоровались со знакомыми мастеровыми. У всех заткнутые за пояса топоры.

Подъехал Наиль на телеге, на которой стоял большой котел. Подошел, обнялся с нашим бугром, о чем-то пошептался и вернулся к своим хлопцам. Последним подошел Алексей с мешком и положил его Наилю на телегу.

— Хмурый, зачем звал? — громко спросил усатый бригадир в армейских сапогах, галифе, потертой кожанке и кубанской папахе.

— Товарищи! — вышел на середину бугор. — Я позвал вас, чтобы отметить наряды, которые помогут нам и нашим семьям прожить этот год. Поэтому прошу отведать, чем бог послал.

Наиль стал выкладывать из котла на чисто ошкуренные доски на чистой соломе куски вареной баранины и рядом большие чесночные головки, я стал выкладывать бутылки с горилкой, а Алексей выложил из мешка караваи хлеба, после чего набулькал себе в кружку горилки и закричал:

— Товарищи, мы, трудовой народ, безмерно благодарны товарищу Сталину, Всероссийской Коммунистической партии большевиков и Советской власти за оказанное доверие. Это доверие мы оправдаем ударным трудом. Да здравствует Коммунистическая партия большевиков, да здравствует товарищ Сталин! Ура, товарищи!

После этого опрокинул кружку, рыча оторвал кусок хлеба, схватил кусок баранины и, занюхивая, ляпнул им себе по морде.

Артельщики степенно подходили к телеге, отламывали краюху хлеба, брали чеснок с бараниной, но от горилки в основном отказывались: предстоял тяжелый день, предпочитая кружками зачерпнуть наваристый бараний бульон из котла. Разбились по группам, беседовали, рассказывали. Бугры обсуждали наряды и местное начальство.

Так, совершив еще по паре подходов к телеге с котлом, мастеровые подходили к нашему бригадиру, к Наилю или к кому-нибудь из нас, жали руки, благодарили и расходились по своим делам.

***

Прошел месяц изнуряющих дней и ночей, и однажды бугор пришел в приподнятом настроении, распахнул потрепанное, но крепкое кургузое пальто и вытащил сверток с банковскими билетами. Я, конечно, видел раньше деньги, но имел их у себя в первый раз. Бугор стал раздавать их по сто рублей каждому. Так у меня в первый раз появились свои деньги. А где хранить? Что с ними делать? Отдать родителям или гостинцев накупить сестре с братьями? Или себе купить одежду и обувь? А пока я, как бугор, достал из мешка новую, неношеную портянку, завернул в нее купюры и спрятал.

За время работы я сдружился с Васькой-балагуром. Подрастающему юноше было интересно слушать богатые подробностями рассказы о девушках, их характере, телосложении, скорее, особенностях тела, общении с ними, как влюбить в себя или обратить внимание, если сам влюбился.

Главное, чтобы с дивчиной подружиться, а потом и влюбить в себя, как считал Васька, надо быть богато и красиво одетым. Какой бы красавец ни был, девки смотрят на обувь, штаны и что сверху, потому что как они сами любят наряжаться, так и ты при ней как шмотка нарядная должен быть. Каждая представляет, как она с тобой перед подружками, парнями и знакомыми прохаживается и как все на нее, когда она такая под ручку с тобой, смотрят, оценивают, и что потом скажут.

Вариантов приодеться у нас с Васькой было немного. В магазинах на готовые одежды мы и не рассчитывали, что в Камышине, что в Николаевской слободе, цены такие, что там только начальство и деляги смогут наряжаться. Оставалось только искать удачу на базаре. И вот после того, как пришла еще одна премия и 50 рублей за шабашку накинули, я увидел на базаре костюм. О темных костюмах из ткани в косую линию я мог только мечтать. В магазинах такие самые дешевые стоили 600 рублей, а этот не сильно поношенный скромная женщина продавала за 150 рублей. Она рассказала, что сын подружки вырос, потом в армию забрали, а костюм почти новый, после 8-го класса в Сталинграде покупали. Васька стоял рядом, молчал, семечки лузгал. Потом говорит: «Бери, потом кое-что покажу». Я расплатился, долго ковыряясь с тряпкой вместо кошелька, после чего мы с Васькой пошли к его знакомой. Васькина знакомая работала в швейной мастерской и брала заказы на дом. За 10 рублей она согласилась ушить и укоротить брюки, подшить чуть обтрепанную подкладку на рукавах и еще сшить мне рубаху. Чуть позже за 20 рублей я договорился, что она сошьет двое штанов и две рубашки для моих братишек, сняв мерку с пойманных похожих по размеру дворовых ребятишек.

Так за сезон я оделся, считая башмаки, сшитые у сапожника за 50 рублей, одел обоих братьев, добыл матери и сестре отрезы на платье и еще 100 рублей привез родителям.

Глава III. Юность

Когда вернулись с Камышина, смастерил плот, и в ночь с дружками плавали в камыши, чтобы вилами тройчатками при свете луны бить сомов и больших щук. На мелочь в этой охоте и внимания не обращали. Лещи между зубцами вил проскакивают, суеты много, а еды мало.

Плывем. Два дружка по бокам толкают плот дрынами, а я на носу с вилами, к руке привязанными. Сзади меня четвертый друг с большим деревянным молотком-киянкой стоит на плоту, ждет. Я при свете луны внимательно всматриваюсь в песчаное дно, и когда вижу спящего сома-лежебоку или притаившуюся щуку — резко, со всей силы втыкаю в мясистое бревно вилы, кричу: «Есть». Два дружка спрыгивают с боков к пригвожденной добыче и хватают за жабры. Как ухватят, теперь уже они кричат: «Есть», и втроем, я вилами, они за жабры, сражаясь с ударами хвоста, вытаскиваем чудище на плот. А тут уже деревянный молотобоец как треснет рыбине по башке, и после этого ее в мешок можно. Здесь каждый своего дела мастер: я точно попасть, боковые поймать жабры, ну а молотобоец, понятно, если с одного удара не отправит спать чудище, особенно щуку, или по нам кому попадет в темноте (было дело), она может и нас раскидать, и плот перевернуть. Так мы кормили волжской рыбой не только наши семьи, но и родственников и соседей по улице. Притащим с берега каждый по мешку здоровенных рыбин, вывалим в одну кучу и делим по честности: при полной луне один становится спиной, а я беру рыбину и спрашиваю:

— Кому?

— Мне, — говорит, а я кидаю в одно место.

— Кому?

— Тебе. — Кидаю в другое.

— Кому?

— Егору. — Кидаю в третье.

Так получается четыре большие кучи, которые разносим по домам, а с рассветом мать с отцом уже делятся с родственниками и соседями.

А еще на плоту повадились с дружками вдоль берега проплывать, братьев, сестер и их друзей-малышню катать. Однажды возвращаемся, накатавшись, я в одних портках, мокрый весь, загорелый, а тут Маруська белобрысая подходит:

— А меня что не катаешь, я тоже кататься хочу.

А сама в светлом сарафане, руки голые, волосы цвета пшеницы заколосившейся по плечам распущены, губы яркие пухлые в улыбку сложены, щеки с ямочками румяные, загорелые, и глаза зеленые из-под густых ресниц смотрят, будто медом намазаны. Только от предчувствия подсаживания этой дивчины на плот и мыслей, как ее катать, бросило в жар, забухало в груди и стало тяжело дышать. Спасла моя привычная белозубая улыбка, скрыла панику и восторг одновременно. Сладкому беспокойству было от чего явиться.

На днях на зорьке с младшими братишками таскал раков в заводи, а за мысом пришли бабы и девчонки белье полоскать. Увлекшись поисками и выбрасыванием раков на берег, я выдвинулся из-за бугра и, подняв голову, увидел в десятке метрах от себя одетую только в нижнюю рубаху неожиданно подросшую Маньку, которая, наклонившись, что-то полоскала. Широкий вырез гостеприимно раскрывал белоснежные сахарные холмики с клубничками на вершинках, а высоко закатанный белый подол ярко подчеркивал стройные загорелые ноги юной девушки.

Я резко отвернулся и в том же положении пошел обратно шарить по берегу. Сделав шаг, запутался ногой в водорослях, развернулся, распутывая склизкую траву, а взгляд сам повел в запретную сторону. Машка по-прежнему полоскала, а я замер, завороженно наблюдая, как она плавно переступает голыми ногами, отчего подол стал спадать с одной стороны. Чтобы не намочить его, Маша выпрямилась и отвела ногу в сторону. Отложив полоскание, перехватила подол и закатала его почти до пояса, выше загорелого, выше белых гладких неожиданно полных ног. Вдруг спокойно посмотрела на меня и… ничего не тая и не прячась, продолжила полоскать. Этот проникающий взгляд, красоту открытых ног, упругой груди и прорисованную под тонкой материей стройную фигуру я буду помнить всю жизнь.

Когда разогнулся, увидел, как вокруг меня сначала единицы, затем стало больше, еще больше, много-много белых искр, так что, шатаясь, еле дошел до берега, где присев переждал странное состояние.

После этого картина полоскавшей белье Марии, загорелой, чуть прикрытой белой тонкой рубахой и в искрах вокруг, всегда была со мной, не давала сосредоточиться на работе, не давала заснуть. А тут сама явилась не в мечтах, а настоящая, яркая, приветливая.

Не желая выдавать волнения голосом, я принял важную позу капитана корабля и небрежным командирским взмахом пригласил стоявшую на берегу Марусю на борт, тихим голосом спрашивая дружка Вовку:

— Будешь править?

— Ага… — с вызовом ответил Вовка. — Еще чего, влюбился, что ли?,— И, передав мне шест, спрыгнул на берег.

Мы уже находились в том возрасте, когда мечтали о нечаянной дружбе и случайных приключениях, особенно в жмурках и догонялках, но в показухе от девчонок надо было гордо и независимо держаться подальше, а то задразнят.

Маша подобрала подол, глянула на меня и босая легко вспорхнула на плот, поймала и уже не отпускала мою руку. Плот почти не шелохнулся от появления пассажирки, при этом тоненькая фигурка девушки оказалась в кольце моих рук, держащих шест, так что править стало невозможно, и мы медленно поплыли вдоль берега. Я старался балансировать ногами, а Маша, прислонившись ко мне спиной, обеими руками прижала мою правую руку к своей груди. Чувствуя горячие упругости ее тела, я боялся появления белых искр, но необходимость сохранять равновесие держала меня в этом мире и не давала терять сознание. Вот так течение и принесло нас в заросли ивняка, где плот мягко ткнулся в берег, а я, бросив шест, зацепился за ветку и посмотрел на Машу. Некоторое время я любовался лицом девушки: густые ресницы закрытых глаз дрожали, губы в полуулыбке, и я осторожно прикоснулся губами к ее щеке, ощутив запах степных цветов от ее волос. Маша ахнула и улыбнулась. Осмелев, но очень осторожно, я продолжил поцелуи от виска до уголка губ, которые вдруг разомкнулись и прильнули к моим губам.

Но тут с невидимого за зарослями ивы берега раздались детский смех с прибаутками и обещаниями все рассказать родителям. Придя в себя, я выгреб к берегу, к хохочущей детской ватаге и Вовке, стоящему на берегу со скрещенными на груди руками.

Вечером, когда вся молодежь и подростки шли гулять по улицам слободы, мы встретились с Машей и, держась за руки, пошли в заброшенные помещичьи сады, куда уходят все николаевские влюбленные, чтобы до утра провести ночь в поцелуях.

***

Утром меня вызвал председатель и вручил направление в тракторную школу. О том, что у меня есть работа, которая мне нравится и кормит семью, никому не интересно. Колхозу нужны трактористы, стране нужен урожай. Я дошел до бугра, который нахмурился, услышав об окончании нашей трудовой дружбы, покачал головой, но и он ничего поделать не мог, колхоз, как говорится, дело добровольное: хочешь — работай, не хочешь — раскулачат.

Повезло, что школа находилась в Николаевске, не пришлось уезжать. И, как оказалось, с тракторами очень занятно возиться.

Учились на машине Сталинградского тракторного завода — тракторе СТЗ 15/30. Весь железный, блестящий, приятно пахнущий машинным маслом, после телеги представлялся грандиозным чудом. До этого я с металлом работал, когда помогал отцу мастерить печи из жести. Но жесть мягкая, податливая, а чтобы форму держала, надо было делать загибы и швы. А трактор внушал надежность и основательность. У него все было из толстого металла: колеса, рама, кожух двигателя, сам двигатель, даже сиденье. Здоровый картер, закрепленный на цельнометаллическом корпусе. Внутри картера четыре цилиндра на шатунах, идущих от коленчатого вала, интересная штука получается: два цилиндра вверх, два вниз (и как додумались), взрывами возгорания солярки внутри цилиндров толкают поршни на коленчатый вал, который через узлы, механизмы и передачи двигает большие железные задние колеса.

Но вот под двигателем у железного чудища чугунный поддон весом больше 20 кг. И в конце смены тракторист должен слить масло, открутить и снять этот поддон. Раскрутить шатуны, выбить баббитовые вкладыши и поставить новые. Каждый тракторист обязан иметь на смене 2–3 комплекта таких вкладышей. После замены отработавшие свое вкладыши надо было сдать в кузню и получить новый комплект. Если баббиты в кузне будут некачественные, придется дважды их менять за смену. Я сразу смекнул, что кузнец, как любой мастеровой, просто так корячиться не будет, поэтому, если хочешь получить качественные запчасти, надо подмаслить чем-нибудь, а то скоро по два-три раза за смену поддон снимать придется.

Поэтому, когда мастер начал искать, кто пойдет в кузню, я вызвался первым. Вот сейчас и проверим, решил я, подходя к кирпичной закопченной постройке.

— Здорово будете! — громко поприветствовал я обитателей железной кухни.

— Чего тебе, хлопец? — из-за покосившейся двери показался чумазый дядька.

— Во, — кивнул я на тачку с отработанными баббитовыми вкладышами.

— А-а-а — разочарованно протянул дядька — Туда вали, — и показал на угол, на кучу бараньих шариков.

— Там уже навалили, — показал я на кучу.

— Та нечЕго, — махнул рукой кузнец. — И ты вали.

— Ты это из них, что ли, робишь? — оскалился я.

— Могу и с этого, — поддержал мужик.

— А чтоб ходили долго?

— Могу, чтоб долго, — и скорчил хитрую гримасу.

— А для можешь магарыч треба?

— Ну так ясно, что мясо красно.

— Ну так мясо пусть бабы носят, а я досками да руками богат, а? А то у тебя весь инструмент сопрут.

Мужик покосился на полуоторванную прогнившую дверь, потер косматую бороденку и закивал головой:

— Давай, хлопчик, я слышал про твои руки, вываливай вон туда и забирай вон с того полка, да с дверью не тяни.

— Добро, — сказал я, собирая вкладыши с отдельной кучки.

***

Я быстро освоил механику, но худым недокормленным колхозным мальчишкам было тяжело снимать тяжелый поддон, оттаскивать его, а потом опять подтаскивать, таскали мы его вдвоем-втроем, поэтому я смастерил носилки, затем приделал к ним колесики, как на строительной тачке, только с четырех углов. Теперь открученный поддон опускался в носилки на кирпичах, кирпичи отваливались и поддон откатывался, после чего можно было легко орудовать с шатунами и вкладышами.

Но мне не терпелось сесть за управление. Я мечтал, как буду управлять таким железным конем. Задолго до того, как сел в железное сиденье, я представлял себя верхом на тракторе. Почти как с кобылой Глашкой, запряженной в телегу, и даже вожжи есть, чтобы управлять, только еще легче. Крутишь рулем, а он тянет рычаги за переднее колесо, которые так и называются — рулевые тяги. Крутишь вправо — железная вожжа поворачивает колесо вправо, крутишь влево — колесо влево. После телеги все просто. Но другие мальчишки никак не могли совладать с рулем, то в одну сторону их укатит, начинают крутить-накручивать — укатываются с дороги в другую. Кроме меня, ни у кого сразу не получилось. Но со временем все освоили. А когда проехал вокруг поля и почувствовал, что свободно управляю этой махиной, не заглядываясь ни на педаль, ни на рычаги, свободно разгоняюсь и спокойно маневрирую, я запел от счастья, от нового приобретенного богатства. Именно так я считал свой навык, новую способность.

А по вечерам, конечно, я мчался к Маше, где взахлеб рассказывал про свои успехи, а ей до дрожи нравился мой запах солярки и машинного масла, и мы с нетерпением ждали, когда я начну работать в поле, чтобы катать ее на тракторе.

Закончилось обучение, но радость от работы и возможности владеть трактором сменились тяжелым утомлением. Особенно от постоянного шума и вибрации. От накопившейся усталости не спасали короткие ночные перерывы. Даже ночью во сне я тарахтел и не мог отделаться от зыбкой тряски и гула в ушах. Просыпаясь среди ночи, когда всего колотит и в ушах рычит, приходилось, чтобы опять уснуть, выливать на себя ведро воды. Только заснешь, а там опять поле, всего трясет, аж душу вытрясает, и дизель орет. Иногда помогали ночные купания, бултыхаюсь, пока не посинею, тогда сон крепче. Но так неохота отрывать время от короткого сна.

Мужики горилкой спасаются. Остограммятся и спят как младенцы, но можно перебрать или самогон плохой достанется, тогда с утра не работник, и можно в саботажники записаться, а там и до тюрьмы недалеко.

Спасение придумала Маша, заменив собой все другие лекарства.

После тяжелого дня я на тракторе приехал на берег Волги окунуться в прохладу, снять усталость, а из воды выходит голая Маша с венком из трав с цветками на голове. Как русалка, со смехом потащила меня в воду. А в воде стала недотрогой, и я, забыв об усталости, долго гонялся за ней, пока не захватил и, целуя во все доступные голые места, потащил на берег. На берегу она вырвалась и опять заставила погоняться за собой, а когда догнал, сильно обвила меня руками, ногами и впилась губами в мои губы. Потом отстранилась и спросила: «Устал?», а я, почувствовав прилив сил, замотал головой и опять стал покрывать ее поцелуями от макушки до пяток.

Когда счастливые и утомленные мы лежали обнявшись, я провалился в глубокий сон. Проснувшись от Машиного смеющегося взгляда, думал, что проспал всю ночь, потому что выспался, готов был пахать на тракторе, бежать по дороге и любить Машу, а оказалось, что я ненадолго отключился.

Проводив любимую, я ушел на сеновал, где до утра проспал здоровым счастливым сном.

Так прошло два года, когда приходилось не слазить с трактора от рассвета до ночи. А ночью Маша встречала меня на берегу Волги, и мы, как Адам с Евой, проводили в раю счастливые мгновенья.

За вспашкой — посевная, за посевной — прополка, затем уборка и заготовка кормов, опять вспашка. Адский труд. Вернее, для меня прошел один посевной, уборочно-заготовительный, а второй посевной-уборочный, потому что при той уборке недосчитались пару тонн зерна. А это в лучшем случае десятка лагерей за растрату. Случилось так, что сначала учетчик со счета сбился, рисуя в тетрадке обломанным карандашом рейсы с поля, затем председатель в райком доложил о перевыполнении. В тот год все снимали высокий урожай, но мы перестарались.

Мы еще не знали, что председателя переспросили сначала с райкома, затем перезванивали с обкома партии, а наутро на колхозном току объявились бухгалтер-ревизор с области, а с ним бригада с тетрадками и ведрами, которые перемерили весь ток и доложили о недостаче двух тонн и трех с лишним центнеров зерна.

Ночью всех трактористов и водителей собрали в правлении, рассадили по разным местам, и два уполномоченных, один в форме, другой в форме без знаков различия, принялись допрашивать нас о том, что видели, когда, кто и кому скинул зерно. Допрашивали вдвоем, по очереди, вразнобой и вместе, и криком, и вкрадчивым шепотом. Одинаковые слова, что молотил, ничего не видел, с трактора не слазил, назвали сговором, и что дальше мы будем молотить лес в Сибири. Когда дошла очередь до меня, уполномоченный вышел, а я обратил внимание на тетрадь учетчика, раскрытую на странице с кривыми рядами цифр.

Когда я получал гвозди на складе в Камышине, случайно узнал хитрость складского учета, который мне объяснила симпатичная девушка-кладовщица. Плавно покачивая бедрами, двигаясь по досточке мимо ящиков с гвоздями, она томно, чарующим голосом считала их от одного до десяти и жеманно ставила карандашом точку в тетради, еще десяток — точка справа от первой, и когда насчитали пятьдесят ящиков, получилось четыре точки по углам квадратика и одна посередине. Дальше шестой десяток — первая линия, соединяющая верхние точки квадратика.

Когда насчитали девяносто, получился квадрат с точкой посередине, как досчитали до ста — перекрестили квадрат внутри. Так, перекрещенный внутри квадратик означает сто. А если семьдесят пять, то у квадратика линия сверху, сбоку справа и линия по диагонали от правого верхнего угла к левому нижнему, как стрелка. На этом месте, когда мы оказались между ящиками, я все понял, стал восторгаться новыми знаниями, пытался заглянуть через плечо девушки в тетрадку, нечаянно приобнял, а девушка развернулась, прижалась ко мне всем телом так, что я оказался вжатым в ящики, и губы в губы стала высказывать, как нехорошо приставать к незнакомым девушкам. Это было, я вам скажу, испытанием для 15-летнего юноши.

В общем, в складском учете все ясно, понятно, никогда не ошибешься. А тут, у Леонтия, звеньевого на току, какие-то палочки, кривые линии и пирамидки цифр вместо столбцов, причем все разного размера, так что столбцы налезали друг на друга, а внизу стояла жирная цифра 123, обведенная кружком, что означало количество тонн зерна за день. Пока уполномоченный что-то выяснял в коридоре, я взял с соседнего стола клочок бумаги и пересчитал в столбик, внимательно считая только нужный столбец, и оказалось 99 550, столько же, сколько намеряла ревизия.

И когда уполномоченный сел за стол, громко хлопнул по нему ладонью и что-то нахраписто хотел сказать, я пододвинул ему тетрадь Леонтия и приложил в нужное место листок с цифрами. Несколько секунд, он, шевеля губами и шмыгая носом, изучал расчеты, сверял с записями, затем зло посмотрел и проорал:

— Ты че мне тут, самый грамотный?

— Товарищ Сталин сказал: «Чтобы поднять страну, надо поднять грамотность», — процитировал я плакат на школе.

— Никому не показывай, понял меня? — прошипел он и смял листок в руке.

— Понял.

«Математика — точная наука», — вспомнил я слова школьного учителя.

— Пошел вон.

И я с радостью выскочил на улицу. По дороге я наскочил на сидящего на лавке у входа Леонтия, который смотрел в одну точку себе под ноги, всхлипывал, охал и испускал сивушный дух. Тогда я пошел искать председателя, которого нашел на заднем дворе за накрытым столом в компании членов комиссии из райкома, угощающихся чаем из графина. Я рассказал председателю о своих расчетах так, чтобы слышали все члены комиссии, при этом бухгалтер-ревизор с области фасонисто повернулся к мужчине с папкой, прибывшему с района, и спросил:

— А вы что же, Лексей Лексеич, с первичной-то документацией не ознакомились?

— О чем вы, товарищ ревизор, я с этой белибердой? Где здесь прием по правилам заполнения учетных документов, как того требует инструкция ЦУНХУ Госплана! — с подвизгом возражал товарищ из райкома.

— Ну что вы, Алексей Алексеич, — протяжно заговорил председатель, — ну где же я таких, как вы, грамотных людей у нас в колхозе найду?

— А вот мы Лексей Лексеича к вам на ток и откомандируем, чтобы учет наладил и специалиста подготовил.

— Что вы со своими отговорками, где да где, а этот грамотный хлопец, — перебивая ревизора, кипятился Лексей Лексеич, — видно же, обученный, что вы нам голову морочите.

На следующий день Лексей Лексеич сунул мне в руки книжку в бумажной обложке с названием «Инструкция по заполнению учетных документов по определению урожая зерновых культур», сказал, чтобы я ее изучил, а он меня потом проверит, и уехал. А председатель назначил меня помощником бригадира механизаторов с обязанностями учета зерна на току.

***

Впервые за эти два года, а может, и за всю жизнь в горячую пору уборки я мог блаженно растянуться на травке в тени и покусывать травинку. Когда видел подъезжающую машину или телегу, груженную зерном, я не спеша двигался в сторону места выгрузки с тетрадкой и карандашом, где точками с квадратиками считал ведра, которыми колхозницы выгребали зерно на подготовленную площадку — ток. После этого до приезда следующей машины вносил цифру в нужную клеточку установленного бланка учета из инструкции, который сам карандашом вычертил в тетрадном листочке. В конце дня оставалось только внести сумму цифр из бланка в складскую книгу, подшить этот бланк к остальным, за предыдущие дни, и закрыть зерносклад на замок.

При этом я оказался не только помощником бригадира механизаторов, но и начальником женской бригады, которая зерно на ток перегружает, а они на каждое мое слово хором отвечают. А то и слов не надо, чтобы птичий гвалт начался.

Таисия, миловидная девушка, загребает ведром зерно с кузова, а ветер под всеобщее ликование задувает подол ей на голову.

— Колька, трусы у Тайки видел, жениться должон!

— А у кого я тут трусов не видел? На всех, что ли, жениться?

А мне хором:

— На всех. По очереди. Крестики-квадратики не забудь ставить, на ком сколько!

— Мои не видел! — кричит тетка Луша.

Хор:

— Быстрей показывай. А то без жениха-начальника останешься.

— Че показать, чем на чайник присаживаться? Сейчас. — Лукерья поворачивается и делает вид, что задирает подол юбки.

Всеобщее женское ликование.

— А если я с этой радости со счета собьюсь, перегружать будете.

В общем, наладил я учет на зерновом складе.

Глава IV. Служба

Накануне нового, 1941 года пришла повестка в армию. Cдав склад, буйно отмечал Новый год и проводы. Моя первая любовь уехала с семьей в Сталинград, где ее отец устроился на тракторный завод. Маруся обещала писать, но скоро узнал, что она познакомилась с молодым инженером и собирается замуж. Ну что же, скатертью дорога, девчонок у нас много.

Впервые много пил водки, самогона и тому подобного. Передвигаясь от дома к дому, от стола к столу, часто с веселыми девчатами на коленях, а тем более просыпаясь с бодуна в чужом доме, а то и на незнакомом сеновале, дрожа от холода, о прежней любви больше не вспоминал — занят был.

Я начинал новую жизнь и легко, с радостью подарил свой гардероб отцу и младшим братьям: черный строгий костюм, которому завидовал председатель, спортивные брюки, три рубашки и две футболки со шнурками, спортивная куртка. Короткое пальто из плотного шикарного драпа а-ля Хмурый, только новое, и новый полушубок из белой овчины а-ля Васька-балагур с волчьим воротником. Три шапки-ушанки: лисья, собачья и кроличья. Но особая гордость — обувь. Две отличные пары ботинок: одна добротная пара для работы, а другая — штучный образец от знакомого сапожника под заграничный фасон. И самое главное — охотничьи сапоги из толстой, но мягкой яловой кожи отличного качества темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, которые достались мне, когда мастер нуждался в деньгах, а заказчик два месяца не являлся за ними. Я почти их не надевал, но часто примеривал и мазал гусиным жиром. Очень хотелось пойти в них в армию, если бы не цвет, фасон, и наверняка бы их отобрал у меня первый же командир-начальник. Но как бы они шикарно смотрелись с военной формой!

Когда восьмого января сорок первого года я прибыл в райвоенкомат, то представлял страшное зрелище. Недельный перегар и щетина. На ногах портянки, всунутые в дореволюционные калоши 46-го размера (не знаю, как они оказались в нашем маленьком доме), каждый по килограмму с гаком, прожженный ватник и дедовский треух из загадочного меха. В довершение к этому разбил себе нос так, что разнесло все лицо.

Военкомат располагался в старинном двухэтажном особняке с крутыми лестницами, и, спускаясь сверху, загреб носищами калош так, что своим носом посчитал полтора десятка ступеней вниз, получив первое военное ранение. Нос сломал, синяки под глазами, но как только кровотечение остановилось, признали годным к воинской службе.

Наверное, из-за вида не попал в танкисты, потому что все трактористы уехали одной группой, когда военком приговаривал: «Кого поприличней». Ну, тут понятно, на приличного призывника я похож не был. Через какое-то время меня и других неприличных перевели в Камышинский призывной пункт, затем дальше, и так почти два месяца.

Запомнился Сталинградский призывной пункт, где вкусно кормили наваристой кашей с армейской тушенкой и командовали подтянутые сержанты в отутюженной форме и начищенных сапогах. Мы ночевали в казарме, которую учились доводить до блеска: стекла окон, ручки дверей, даже деревянные полы, отполированные специальным составом, сваренным из хозяйственного мыла и воска. Кровати, подушки на них, мощные табуреты, ошкуренные осколками стекла, все не менее часа ровнялось по нитке. Как сказал про нашу казарму приехавший за призывниками командир: «Блестит, как шахматы».

Мне было неловко за вахлацкий вид, и я постарался сменить обувь, постригся наголо и побрился. Мы впитывали рассказы сержантов о службе и радостно ржали от армейских баек. Как ни странно, мы держались ближе к сержантам. От них я узнал о дисциплине, о том, что есть ефрейтор и старшина, которые на ближайшие годы будут роднее папы с мамой. Как пришивать подворотнички на ворот гимнастерки, чистить сапоги, ухаживать за оружием. Я узнал, что такое армейский порядок, который работает как отлаженный механизм, где каждый солдат, сержант и офицер как качественные детали мощного механизма четко выполняют свои функции.

Несколько раз перед нами выступали офицеры и политработники, которые рассказывали, что такое рабоче-крестьянская Красная армия, сокращенно РККА. Чем она отличается от армий капиталистических стран, где офицеры набираются из правящего класса, а солдаты нанимаются. В отличие от них, наша армия рабочих и крестьян. Офицеры в ней — плоть от плоти трудового народа, подготовленные красными военными профессорами, передавшими опыт своих побед в империалистической и гражданской войнах. И что самое главное, нашу армию поддерживает весь советский народ, потому что она защищает нашу Советскую Родину в отличие от иностранных армий, которые защищают капиталы своих нанимателей-колонизаторов.

Главное выгодное отличие РККА от армий других стран, которое я усвоил, это отличие набора в армию по призыву и по найму. В нашей армии солдат, пройдя боевую подготовку, возвращается к мирной жизни, остается солдатом и всегда готов, если начнется война, снова встать в строй. Профессиональные наемные армии империалистических стран воюют с мирным населением своих колоний, а в войне с серьезным противником способны на один бой, поэтому войны у них называются кампаниями. Но случись настоящая война, потери надо будет восполнять свежими силами, которых у буржуев не окажется. А когда объявят мобилизацию, то призовут неподготовленных людей, обреченных на поражение и плен. Это уже подтвердилось поражением Франции и Польши, когда одни из лучших армий Европы проиграли, а страны захвачены.

Перед нами выступил пожилой воин, прошедший империалистическую и гражданскую войны, участник обороны Царицына, который рассказал, что город имел большое стратегическое значение, находится на пути на Кавказ к нефтяным месторождениям, а также на юг России и Среднюю Азию. Для взятия Царицына белогвардейцы собрали несметную армию под командованием своих лучших генералов: Деникина, Краснова, Мамонтова. Но товарищ Сталин собрал под своим командованием всю артиллерию Красной армии, ввел грамотное тактическое руководство, основанное на крепкой обороне и маневрах с ударами во фланг противника, и смог отстоять Царицын, что привело к победе в гражданской войне. Поэтому в благодарность советский народ и Коммунистическая партия назвали город Сталинградом.

***

В марте 1941 года меня направили в крымский город Джанкой, где формировался учебно-резервный авиаполк (7-й УРАП), в батальон аэродромного обслуживания (БАО). Природа, как в Поволжье: степь, сухостой перекати-поле, а вместо сусликов жирные хомяки.

В батальоне выдали форму х/б, вещмешок, шинель и повседневное обмундирование — черный комбинезон. Вместе с ботинками и пилоткой это лучше, чем ботинки с обмотками, которые из солдата делали клоуна. Я с детства мотаю портянки и считаю, что в походных условиях они практичнее носков. Но обмотки — это от безумного тыловика, который жмется выдавать солдатам сапоги, чтоб те не в атаки бегали, а спотыкались и падали. Я их так и не научился нормально мотать. У меня всегда так: если встречаю глупость, отваливается способность схватывать на лету. Необходимость обмоток, кроме бедности снабжения, никто не смог здраво объяснить. Мокнут от росы, не говоря про лужи, цепляются за коряги и разматываются, и кто бы ни мотал, все равно размотаются. Единственное назначение — стоять в строю. Правда, я встречал виртуозов, которые гордились натяжным обматыванием и совершенством своего искусства — защипки наверху, замазывание гуталином, даже полирование. Но любой профессор обмоток всегда с радостью переобуется в сапоги, только дай.

На аэродроме я впервые увидел самолеты и пошел любоваться. Когда подошел к большому, мощному красавцу, то остановился в восхищении. Он поражал размерами и плавными контурами. Я ходил вокруг него, гладил обшивку, трогал соединения колес шасси, восхищался совершенством деталей, интересными решениями соединений. Теперь трактор СТЗ-15/30 казался громоздким, неуклюжим уродцем. Тут подошел настоящий живой летчик. Он был чуть старше меня в таком же черном комбинезоне, только отглаженном и перетянутым портупеей с кобурой, а в отвороте виднелись два кубаря на голубых петлицах. На голове фуражка летного состава, а в руке летный кожаный шлем.

— Это бомбардировщик АНТ-40, — сказал он, — устаревшая модель, уже есть более современные, разгоняются в небе до 500 км/час. Скоростной бомбардировщик, но плохой обзор и маневренность. Японцы их сбивали на Халхин-Голе.

— Да ладно, — сказал я для поддержания разговора.

— Кто по образованию?

— Механизатор, — тихо сказал я.

Тут подошел авиамеханик и еще один летчик, которые, узнав, о чем разговор, заспорили. Во-первых, говорили они, АНТ-40 — это модель базовая, а не устаревшая, во-вторых, на Халхин-Голе они нормально воевали, и только в начале боев некоторые летчики не имели боевого опыта, а затем перехватили инициативу и перебили все самолеты Квантунской армии. И в Испании эти бомбардировщики со способностью истребителей почти переломили ход войны. В общем, разгорелся жаркий спор на жаргонно-техническом языке, который я не мог понять, но слушал и наслаждался. Со стороны могло казаться, что я, деревенский простофиля, стою рядом с ними с открытым ртом. На самом деле я впитывал и запоминал каждое слово, старался раствориться в летной атмосфере, при этом твердо решил изучить все механизмы на аэродроме.

Спор явно не сейчас начался.

— Ну и где твоя Испания? — не соглашался критик АНТ-40, — республиканцы проиграли.

— Республиканцы проиграли, потому что франкистов снабжали все европейские буржуи, а после гибели Мате Залки интербригады не смогли объединиться под одним командованием. Но любой тебе скажет, что АНТы и И-15 в небе Испании добились превосходства над люфтваффе.

Тут оба летчика заметно стушевались и перешли на технические доводы. Нельзя было обсуждать Германию как противника.

Дальше спор перешел на И-15 бис, который тоже устарел, потому что развивал скорость не больше 350 км в час, предыдущий И-15 был более удачный и маневренный. Но оппонент заявил, что И-15 принято хвалить, потому что хорошо зарекомендовал себя в Испании и на Халхин-Голе, а испанцам они понравились, потому что просты в управлении и ремонте, любой фермер в сарае мог его починить.

Ну, раз фермеры в Испании смогли разобраться с И-15, значит, механизатор с Николаевской слободы тоже со временем разберется, решил я.

***

В батальоне меня поставили на должность мастера-оружейника, поэтому механизм, который я сразу изучил, — авиационный пулемет ШКАС (Шпитального — Комарицкого авиационный скоростной), которым вооружены все самолеты на аэродроме. Показали несколько раз, как его собрать-разобрать, после чего я справлялся с ними сам. В мои обязанности входило перед боевым вылетом получить пулемет в комнате хранения, разобрать, снять смазку с механизмов, удалить оружейное масло с канала ствола, проверить исправность всех деталей, особенно пружин, которые в условиях скоростной работы механизмов могут быстро изнашиваться. Дальше обеспечить пулемет боепитанием, после чего удалить слой смазки с турели и установить на нее пулемет, проверить подвижность и работоспособность механизмов. Также после возвращения снять пулеметы с турелей, разобрать, почистить, осмотреть исправность всех деталей и пружин, смазать тонким слоем оружейного масла механизмы, прочистить канал ствола и смазать его оружейным маслом, чтобы через пару часов вытереть и еще раз нанести тонкий слой масла, потому что налет пороховых газов разъедает ствол оружия и его надо тщательно удалять, причем из любого огнестрельного оружия.

На аэродроме базировалось 10 средних бомбардировщиков АНТ-40, 10 истребителей И-15 бис и шесть истребителей И-153 «Чайка», внешне такие же, как И-15 бис, только верхнее крыло в месте крепления к корпусу было изогнуто в форме крыла чайки. Итого, как говорят на складе, вооружение всех самолетов, составлявшее по четыре ШКАСа, включая запасные, мое хозяйство включало 120 пулеметов. Помимо этого, вместе с авиамеханиками я отвечал за исправность бомболюков.

Правда, Игнат — недовольный летчик, раскритиковал и мои ШКАСы:

— Калибр 7,62 для авиационных пулеметов — это вчерашний день, не дай бог война, а мы с винтовкой против современных машин противника? Вот «Березина» калибра 12,7 мм — вот это огневая мощь. Может быть, скоро нас перевооружат.

В мае я уже был опытным оружейником, подружился с авиамеханиками и помимо основной работы по обслуживанию пулеметов вместе с авиационными техниками осматривал и ремонтировал крылатые машины. Еще не прошло и двух месяцев, а я уже считался своим на аэродроме. Ежедневно мы с любовью ухаживали за самолетами, чинили, латали дыры, ведь обшивка самолетов оказалась тряпочная.

Передняя часть фюзеляжа обшита дюралюмином и покрыта полотном, задняя часть полностью тряпичная: специальным авиационным полотном обшивался алюминиевый каркас, хвост и оперение тоже обшивались полотном, но на стальной каркас, только крылья были из стальных лент-профилей и тоже обшиты полотном. Все полотно, то есть весь самолет сверху, покрывалось специальным лаком — перкалью. После обмазывания специальным клеем и накладывания полотняных латок закрашивали где серебрянкой, где защитной краской и опять покрывали перкалью. Сверху самолеты должны были окрашиваться в защитный цвет под окружающую растительность, чтобы с воздуха противник их не сразу мог заметить, а снизу самолет окрашивался серебрянкой, чтобы средствам ПВО их труднее было разглядеть в небе.

Шла интенсивная боевая учеба. Я только успевал обслуживать ШКАСы перед и после полетов, а в свободное время, которого почти не было, вместе с механиками занимался обслуживанием самолетов.

В отличие от сухопутных воинских частей, где солдаты постоянно заняты муштрой, строевой подготовкой, внешним видом, беготней и наведением порядка, в летных частях главное, чтобы порядок был в небе. Мы не ходили строем в столовую, не совершали изнурительные марш-броски, но занимались боевой предполетной подготовкой, и мне очень нравилось заниматься делом. Наблюдая за службой роты охраны, где цель жизни от сержанта до офицера поймать и наказать за что-нибудь солдата, постоянно приговаривая про священный долг защиты Родины, а цель солдата, соответственно, не попадаться, а с винтовки только один раз стреляли перед присягой по три патрона. Поэтому я радовался, что занимаюсь настоящим делом и что по-настоящему участвую в защите Родины.

Как я уже сказал, за то короткое время, что я появился на аэродроме 7-го УРАП, я зарекомендовался нужным специалистом и опытным во всех смыслах бойцом. Поэтому, когда прибыли призывники — выпускники гражданских аэроклубов, один из самых ушлых обратился ко мне за советом, как лучше и куда сбегать до девчонок.

Я общался с кадровым составом авиамехаников, у которых женский вопрос так или иначе был в порядке, а мой призыв, в основном, оказался в роте охраны, чей распорядок и присмотр ефрейторов, сержантов и офицеров не способствовал ночным похождениям. Поэтому, когда появились молодые летчики, у меня появились компаньоны в амурных делах.

Я разузнал про места для посиделок, выбрал укромное место на берегу местной речки Степной, а проходя мимо хлопкоочистительного комбината, познакомился с веселыми девчатами и пригласил их на день рождения к «знаменитому летчику».

На следующий день с двумя товарищами с купленными на базаре фруктами, булками и домашней колбасой встретились на окраине Джанкоя с девушками Тоней, Полей и Шурой, которые несли корзинки с местным вином. Мне сразу приглянулась большеглазая стройная Шура с загадочной улыбкой и точеной фигуркой, я забрал у нее корзинку, и как хороший знакомый, продолжая как бы ранее начатый разговор, стал задавать смешные вопросы: «Ну как, девчонки, решили, кто первая замуж выйдет?» Девчонки хохотали, а Шура, не меняя загадочной улыбки, взяла меня под руку и стала внимательно рассматривать.

На берегу, уютно расположившись на песчаной опушке в зарослях камыша, мы провозглашали тосты за знакомство, за красивых девушек, за смелых летчиков и так далее. Увидев, что Шуре наскучили рассказы о самолетах, небе и службе, я на ушко предложил ей пойти ловить рыбу. Она сначала расхохоталась, а затем взяла меня за протянутую руку, и мы перешли на другую опушку, где я стал разматывать приготовленную леску с грузилом и крючком, а глаза Шуры стали еще больше от удивления.

— Я думала, шутишь про рыбалку, интересно было, что придумаешь, а ты вон что, и правда, — со смехом сказала Шура.

Я закинул донку, закрепил за корягу и еле успел поймать Шуру в охапку, которая чуть не свалилась в реку. Я не собирался упускать свою удачу — отпускать Шуру из объятий, а она, крепко прижатая ко мне всем телом, прошептала:

— Я сразу поняла, что ты не летчик.

— Это почему?

— Потому — что не дурак.

Последние слова я прекратил осторожным нежным поцелуем в противовес крепким, не оставляющим шанса на освобождение объятиям.

Поцелуй был очень продолжительный, а когда прорвался первый вдох, обмякшая Шура неожиданно прошептала: «Клюет», и мы взорвались продолжительным громким хохотом. Я никогда еще так долго и счастливо не смеялся. Смех рождался из глубины души, он еще не успевал вылететь, когда новая порция счастья уже распирала изнутри, дополняя сладкое головокружение. Мы не заметили, как продолжали хохотать, прижимаясь друг к другу и лежа на теплом песке.

Отдышавшись, мы лежали обнявшись и не шевелились, боясь спугнуть счастье. Мы не знали, сколько прошло времени, когда наша компания стала звать нас.

— Шура, домой пора, — позвали девушки.

Обратно мы с Шурой шли молча обнявшись. Макар с Тоней справа, держась за руки, и юный пилот продолжал обольщение, рассказывая о технических подробностях устройства истребителя И-16. Слева от нас шла грустная Поля, а справа от Макара с Тоней хмурый Илья, засунув руки в карманы.

Мы прощались на окраине города, на перекрестке с фонарем. Шура крепко обняла меня за шею, поцеловала и прошептала на ухо: «Жду завтра». Макар попытался поцеловать Тоню, но та уклонилась и помахала ручкой. Илья молча повернулся и двинулся в сторону аэродрома.

Мы возвращались гордые и счастливые с первого военного свидания: первые из призыва решились на самоволку, и первые познакомились с девушками. Мы шли, держа руки в карманах, вспоминая подробности, хлопая друг друга по плечам.

— Ты давно с Шурой? — спросил Макар.

— Столько же, сколько ты с Тоней.

— Да ну! Ну, ты ас! — удивился он.

— А у вас что? — спросил Макар Илью.

— Да ну ее, недотрога какая-то, — с досадой произнес тот. — Стакан с вином даю, говорит: «Сама возьму», булку предлагаю — «Не хочу», руку подаю, чтобы встать помочь, — отталкивает. Видно, не нравлюсь.

— Да ладно, — заговорщицки толкнул меня Макар. — И мне Тонька и Кольке Шура сказали, что Полька как тебя увидела, так ноги подкашиваться стали, так что решила тебя в отдалении подержать от греха подальше, чтоб сразу не отдаться.

И мы разразились громким хохотом.

Неожиданно поперек дороги выросли пятеро парней, и грубый наглый голос остановил нас:

— Э-э-э, кто это тут у нас, такие веселые?

— А кто нужен, — также вызывающе ответил Макар.

Наверное, это были местные, джанкойская шпана, о которых предупреждали авиамеханики. Не знаю, как бы я поступил, встретив их раньше, но сейчас выпитое вино, товарищи, идущие со мной плечо к плечу, и принадлежность к сильнейшим в мире военно-воздушным силам подняли боевой дух и придали необъяснимую и непоколебимую уверенность в победе, несмотря на превосходящую численность противника.

— А-а-а, — продолжил грубый блатной голос, — да это мальчики-солдатики от мамки убежали, а ну-ка иди к дяде, шкет.

— А тебе, мальчик, мамка разрешает гулять так поздно? — ответил Макар.

— Ах ты ж говно зеленое, — проорал блатной и кинулся на меня, стоявшего чуть впереди остальных.

Не знаю, что бы со мной сделал кулак с кастетом, но отработанный на гвоздях прием сработал безотказно — я отклонился, схватив рукав под кистью и, провернувшись вокруг своей оси, пропустил долговязого мимо себя, инстинктивно добавив ему за ухо кулаком без молотка. Парняга, центнер с гаком, рухнул всем весом на пыльную дорогу и больше не шевелился. Второй, перехваченный за руку в следующую секунду, споткнувшись о долговязого и отработанно получив кулаком по затылку, рухнул рядом. Провернувшись туда-сюда, я услышал топот ног третьего убегавшего противника и увидел Илью, отказавшегося от попытки догнать, который развернулся и саданул ногой по ребрам навалившегося на Макара последнего хулигана, который скрючился, скатился с Макара и, схватившись за бок, остался лежать рядом. Как потом оказалось, боксер Илья одновременно со мной отправил своего противника с дороги в кусты, откуда тот больше не появлялся.

Мы втроем стояли над поверженным противником, который просил его отпустить и прощения.

— Ты что же, вражина, — орал Макар, — против красной авиации прешь?

— Нет, товарищи, простите, я ж не знал, я ж в темноте не разглядел.

— Что ты с ним нянчишься, сейчас заберем, и к стенке, пока темно, — подхватил Илья.

— Ну, прям к стенке, какие скорые, — подхватил я игру, — в часть доставим, а там с ним пусть особисты разбираются. Шутка, что ли, на Красную армию нападать. А мы с мирным населением не воюем.

— Ага, — подхватил Макар, — только пиндюлей даем.

И мы заржали, оглашая темную улицу громким хохотом, не обращая внимания на убегавшего сначала на карачках, а затем бегом хулигана.

Так, смеясь и гордясь своими похождениями, мы дошли до известной нам одним прорехе в колючей проволоке, ограждавшей аэродром, и уже без приключений прокрались к своим палаткам и счастливые заснули без задних ног.

Через пару дней до аэродрома докатились городские слухи, что трое летчиков расправились с бандой Битюга, а самого Битюга и его приятеля забрали на аэродром, и больше их никто не видел. Как поговаривают, их или расстреляли на рассвете за аэродромом, или в Сибирь сослали без права переписки.

Конечно, нам очень хотелось рассказать о нашем геройстве, но если это станет известно командованию, мы серьезно влипнем — за самоволку полагается трибунал. Поэтому мы поклялись друг другу, что ни одна живая душа, даже наши девушки, никогда об этом не узнают. И больше не рисковали ходить в самоволки. И, как оказалось, в этом не было необходимости, помог случай.

Во время внезапно испортившейся погоды И-15, уходя от грозовых облаков, совершил вынужденную посадку на дороге, завершив пробег на пашне, и там крепко застрял. Когда мы прибыли на место посадки, я нашел общий язык с местным бригадиром и после полевого совещания с ним и главным механизатором на глазах комсостава УРАП предложил верное решение закрепления самолета при выдергивании его из грунта с помощью двух тракторов ХТЗ-15/30. Так мы вытащили самолет на дорогу и без происшествий целый и исправный доставили на аэродром. На следующий день меня вызвал комбат, объявил благодарность и сообщил, что теперь я буду оказывать техническую помощь колхозу в обмен на овощи и фрукты для нашей столовой, а для этого мне разрешается свободно покидать территорию аэродрома. Через некоторое время я обговорил и возможность ночевки в колхозе с прибытием к подъему.

Особенно моим техническим успехам была рада Шура, встречи с которой стали регулярными и насыщенными. Подготовка к свиданиям была похожа на явки разведчиков. Мы придумали систему условных знаков, включая расположение цветка на подоконнике, указывающих, дома родители или нет. Расположение виноградной лозы на калитке указывало: дожидаться на фабрике, ушла в магазин, ушла с родителями, ушла к соседке или сразу идти на сеновал. Мы встречались во дворе ее дома, когда родители и соседи были в поле, вечером я помогал в ремонте вернувшихся с поля тракторов, а затем опять шел гулять с Шурой. Естественно, что основных обязанностей по обслуживанию ШКАСов с турелями с меня никто не снимал, и я перестал нормально высыпаться, но я был молод, полон сил, и недосып был лишь досадным неудобством, зато меня любит Шура, ценят колхозное начальство и командование аэродрома.

Так я и жил в счастливом круговороте: аэродром, тракторы и любимая Шура. Мы мечтали, что через два с небольшим года после службы мы поженимся. Мы были счастливы, нас ждало прекрасное будущее. Я останусь на сверхсрочную или после демобилизации вместе уедем в Николаевку, где я буду занимать хорошую должность, а может, останусь в Джанкое и построю нам огромный красивый дом, куда перевезу родителей и братьев с сестрой, если она не выйдет замуж. Вот так мы мечтали. Теперь это называется «мечтали», а тогда это были просто планы, ни какие-нибудь сказочные, а самые обычные, которым ничего не могло помешать. Я и думать не мог, что что-то могло случиться.

Глава V. Война

В воскресенье 22 июня мы с компанией собирались в кино, а затем посидеть на берегу с вином и песнями, но увольнения неожиданно отменили. Командиры молчали. Чтобы как-то занять время, решил проверить пружины одного ШКАСа. Осмотрел, проверил, осмотрел и проверил другой, третий, ну и завозился с одной из пружин. И тут забегает Макар, орет: быстрей, быстрей, пошли, пошли. Но я без него уже слышал, что по громкоговорителю выступает Молотов, и от его слов неприятный, противный холодок ползет по всему телу. На деревянных ногах я двигался к репродуктору и слушал, что в 4 часа утра германские войска без предъявления каких-либо претензий, без объявления войны напали на нашу страну, вероломно, несмотря на пакт о ненападении, о котором все в последнее время говорили. Вражеские самолеты уже бомбят наши города, и какие? Как они могли решиться на такое? Подумать только, бомбят наши советские города Житомир, Киев — мать городов русских, Каунас, Севастополь — город славной истории. И я не услышал в словах народного комиссара иностранных дел уверенности в легкой победе, ни слова, что, мол, бить врага малой кровью на его территории, а услышал сравнение с вторжением Наполеона. Не от страха у меня похолодело в животе, а оттого, что понял: никогда больше нам не жить счастливо, что теперь все будет плохо, очень плохо, что жизнь никогда не будет прежней и, может, я никогда больше не увижу родителей, братишек, сестру. Противная тоска неизбежности чего-то черного, страшного превратила меня, сильного, жизнерадостного и уверенного, в потерянного рохлю, так что это сразу заметил Макар:

— Микола, что с тобой, ты чего такой, мало ли дураков на нас нападало, да мы сейчас за неделю мокрого места от них не оставим.

— Да, — я вдруг сорвался, — а какого же черта им до Киева с Севастополем долететь дали, это что тебе, села у границы? А какого же хрена он про Наполеона заикается, что, Москву сожженную вспомнил?

Макар кинулся, заткнул мне рот рукой, испуганно озираясь по сторонам. По расширенным от ужаса глазам, побледневшему лицу и разинутому рту я понял, что это не моих политически опасных крамольных слов он испугался, а то, что осознал, какая страшная беда на нас надвинулась, что смерть теперь стоит за каждым из нас, за семьями, любимыми, городами и всей страной.

По команде мы пошли на митинг перед столовой, где замполит повторил слова Молотова и что враг пожалеет, что напал на нашу страну.