Переводя язык блаженства вечного - эпос Савитри

www.ritam.ru

www.savitri.su

ПЕРЕВОДЯ ЯЗЫК БЛАЖЕНСТВА ВЕЧНОГО...

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА ЭПОСА ШРИ АУРОБИНДО «САВИТРИ»

РИТАМ (ДМИТРИЙ) МЕЛЬГУНОВ

…Translating the language of eternal bliss.

…Переводя язык блаженства вечного.

Савитри, XI. 1, с. 675

ЧАСТО можно слышать высказывания о том, что перевести поэзию невозможно. С одной стороны, это действительно так. Зачастую средства одного языка не позволяют выразить тонкие нюансы речи, изящную игру слов, нестандартные обороты, созданные великими мастерами слова на другом языке. Бывает очень сложно или практически невозможно передать на другом языке особенности иной культуры, традиций, обычаев, стоящие за теми или иными поэтическими строками, образами, метафорами, порожденными этой культурой. И главное, как передать на другом языке великолепную музыку, звукопись гениальной поэзии? Ведь на другом языке она неизбежно будет звучать совершенно иначе, да и созвучия одного языка, вполне вероятно, могут вызывать в сознании носителя этого языка ассоциации, отличающиеся от тех, которые те же созвучия могут вызвать у носителя другого языка, воспитанного другой культурой.

Однако, в то же время, несмотря на все эти очевидные и веские доводы, поэзию переводили и продолжают переводить — а значит, за этим процессом стоит реальная жизненная потребность или даже необходимость, которая инициирует, поддерживает и вдохновляет работу по переводу поэтических произведений. И действительно, в наиболее просвещенной части каждой нации всегда существовал глубокий живой интерес к выдающимся произведениям культуры других наций. Да и может ли быть иначе? Ведь подлинно великие национальные произведения не только обогащают и возвышают культуру и жизнь собственно этой нации, но и являются достоянием всего человечества, которое также не может не стремиться приобщиться к гениальным творениям человеческого духа, созданным представителями той или иной культуры. Таким образом, за переводом великих литературных произведений стоит стремление, живительная потребность различных наций усвоить высшие достижения культуры других народов, что, таким образом, делает их общечеловеческим достоянием. В действительности за этим стремлением стоит глубинная потребность самой подлинной Души каждой нации впитать наилучшие достижения, самооткровения других национальных Душ, что способствует общечеловеческому продвижению к вершинам своего божественного самопознания и самореализации, ведь рост человечества и происходит через взаимодействие и взаимообмен Душ различных наций, которые таким образом и взрастают к собственному божественному самопроявлению, к Единствув Многообразии, к единому гармоничному сосуществованию свободных наций, ставших выражениями своих национальных Душ как различных аспектов единого Божественного, постепенно проявляющегося в человечестве.

Значит, за попытками перенести высшие литературнохудожественные достижения одной культуры в языковое пространство других культур стоит глубинная истина божественного становления национальной Души каждой культуры и Души всего человечества. Именно поэтому такие попытки всегда существовали и всегда будут существовать, вдохновляемые и поддерживаемые этой необоримой истиной. И мы имеем множество блестящих успехов на этой стезе, достигнутых трудами лучших российских и советских переводчиков. Их опыт и достижения оказывают неоценимую помощь в создании новых качественных переводов выдающихся произведений мировой литературы и, в частности, поэзии.

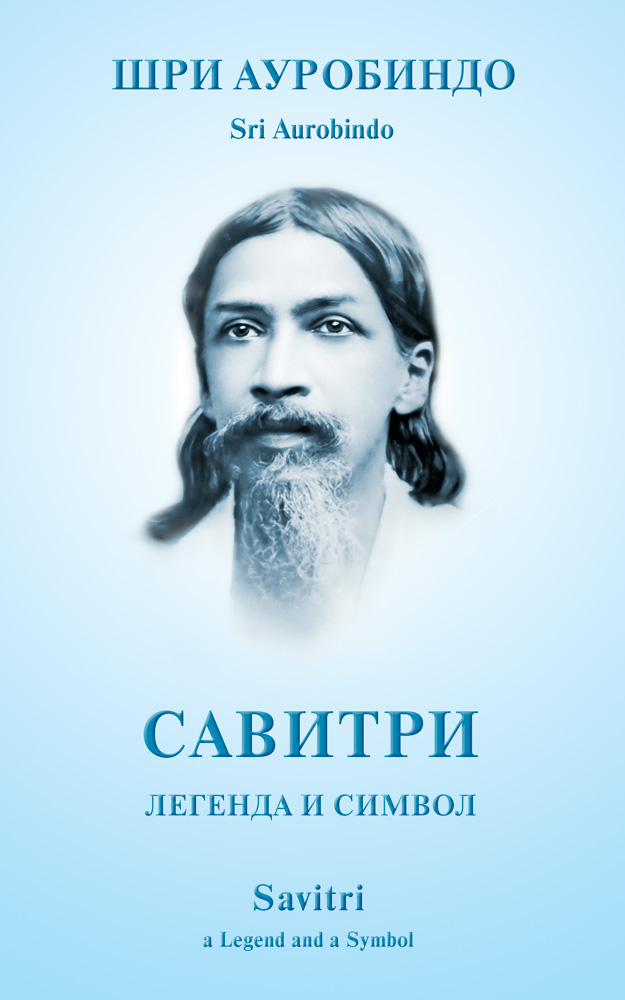

Особенно неизбежны и жизненно необходимы попытки создания качественного перевода, когда речь идет о переносе в иноязычную среду произведения, являющегося не просто великой поэзией, но одним из высочайших божественных откровений, воспринятых человеком, даром Божественного всему человечеству, призванным возвысить весь род людской. Эпическая поэма Шри Ауробиндо «Савитри» является именно таким произведением. Это не просто гениальное поэтическое произведение, не просто выдающееся творение высокоразвитого представителя человечества, но откровение наивысших уровней Сверхсознания, когда либо проявлявшихся в человеческом сознании и речи. Причем его автор стремился, чтобы эти запредельные уровни выразили себя через него с доныне не выражавшимся в человеческом слове совершенством. Очевидно, что такое произведение должно быть переведено и в любом случае будет переводиться на языки других наций, так как Душа каждой нации будет искать самые разные возможности и средства для того, чтобы ассимилировать столь высокое Откровение божественного Духа в человечестве, в том числе (и, вероятно, в первую очередь) и через его переводы.

Вместе с тем, отсюда же очевидно, что перевод такого произведения, как «Савитри», — задача невозможная из невозможных, ведь, как уже говорилось, автор этого уникального произведения достиг высочайших уровней Сверхсознания и целенаправленно работал над тем, чтобы воплотить состояния, вибрации, свет этих уровней в поэзии, каждая строка которой, как и совокупность строк, будет обладать, по его же собственному выражению, «совершенным совершенством». Он стремился стать безупречно чистым каналом, через который эти уровни смогли бы заговорить с человечеством на своем собственном, присущем им языке. В индийской духовной традиции подобные произведения называются мантрой — это словооткровение, словореальность, не конструируемое умом, но нисходящее из высших уровней сознания и несущее в себе силу, вибрацию, осознанность этих уровней, так что это слово способно пробудить сознание подготовленного читателя или слушателя к переживанию на собственном опыте реальности высших планов бытия. Такое слово рождается не из интеллектуального осмысления и понимания описываемого явления, но из отождествления с его реальностью, которая сама выражает свою истину через вдохновенную поэтическую речь. Вот что говорит об этом сам Шри Ауробиндо:

…мысль здесь [в «Савитри»] является не интеллектуальной, а интуитивной или более высокой, чем интуитивная, и всегда выражает видение, духовное соприкосновение или знание, которое возникает за счет проникновения в саму суть явления, за счет тождества.

Письма о поэзии и искусстве, с. 317 (27)

«Савитри», вероятно, является пока единственным произведением, автор которого целенаправленно стремился выразить в человеческом слове в максимально возможной степени столь высокие уровни Сверхсознания, причем делал это с такой тщательностью, выверяя не только каждую строку и каждое слово, но даже каждый звук:

Каждое слово должно быть верным словом, иметь верную атмосферу, верную связь со всеми другими словами, так же как и каждый звук должен быть на своем месте и все звучание в целом должно воплощать в себе то неопределимое значение, которое лежит за пределами вербального выражения.

Письма о поэзии и искусстве, с. 283 (27)

И не смотря на это, а может быть, как раз именно вследствие этого, такое произведение должно быть переведено на другие языки. Его перевод будет одним из способов ассимиляции этого произведения, заключенных в нем божественных даров Красоты и Мудрости другими культурами. Такие попытки неизбежно будут делаться, и здесь вам представлен результат одной из таких попыток, плод двадцатилетней работы по изучению и переводу «Савитри». В конце концов, сам Шри Ауробиндо говорил о том, что мы рождаемся здесь, чтобы сделать невозможное возможным! Как он пишет в своем сонете «Наше божество зовет нас»:

The impossible is the hint of what shall be…

Все невозможное — намек на то, что будет…

Собрание стихотворений, с. 165

И в «Савитри»:

Earth’s winged chimaeras are Truth’s steeds in Heaven,

The impossible God’s sign of things to be.

Крылатые химеры земли — скакуны Истины в Небесах,

Невозможное — Божие знамение того, что грядет.

Земные окрыленные химеры

Конями Истины гарцуют в Небе,

Летя бессмертно; то, что невозможно, —

Вещей грядущих Божие знаменье.

All can be done if the Godtouch is there.

С прикосновеньем Божьим все возможно.

Савитри, I. 4, с. 52, I. 1, с. 3

И он раскрывает это прозрение в своем главном метафизическом труде — «Жизнь Божественная»:

Само представление об ограниченности, о невозможности начинает становиться несколько призрачным, и вместо этого оказывается, что, чего бы человек постоянно ни стремился достичь, то он в итоге способен осуществить — ибо сознание в человеческом роде в конечном счете находит для этого соответствующие средства. И не в индивиде это всемогущество выражает себя, но в коллективной Воле человечества, которая осуществляет требуемое, используя индивида как средство. Но тем не менее, когда мы вглядываемся глубже, то открываем, что отнюдь не какая либо сознательная Воля коллектива, но некое сверхсознательное Могущество использует индивида как центр и средство, а коллектив — как условие и поле осуществления. И что же это, как не Бог в человеке, бесконечная ЛичностьТождество, многоликое Единство, Всеведущий, Всемогущий, который, сотворив человека по Своему образу и подобию, с эго в качестве центра деятельности, а родом людским, коллективным Нараяной , вишваманавой , в качестве формы и круга проявления, ищет выразить в них некий образ единства, всеведения, всемогущества, которые являются концепцией самовосприятия Божественного? «То, что бессмертно в смертных, — есть Бог и утверждено внутренне как энергия, выражающая свой труд в наших божественных силах» (Риг Веда. IV. 2. 1.).

Жизнь Божественная, с. 15 (SABCL, 18)

Именно попытки устремления к невозможному даровали человечеству его наиболее выдающиеся достижения. Само создание «Савитри» было попыткой сделать невозможное возможным, и Шри Ауробиндо сделал это. Так что неудивительно, что его эпос своим божественным великолепием будет побуждать многих людей в разных странах пытаться сделать невозможное и перевести «Савитри» (и уже побуждает, так как уже существуют переводы «Савитри» на разные языки мира). Пусть даже любой перевод этой божественной поэмы обречен остаться несовершенным и неизбежно будет лишь бледным подобием подлинника. Если он сможет хотя бы отчасти передать читателям на другом языке сверхчеловеческие красоты и откровения «Савитри», если он будет затрагивать сердца читателей и вдохновлять их души, если он послужит средством первого знакомства, первого соприкосновения читателей с «Савитри» и позовет их начать изучать поэму в подлиннике, а также будет помогать им погрузиться в ее необъятные глубины, то такой перевод более чем оправдан. Именно с таким устремлением и делался этот перевод, в духе слов Матери:

Воспаряйте все выше, все дальше, без страха и колебаний! Надежды сегодняшнего дня — это свершения дня завтрашнего.

Таким образом, осознавая всю невозможность перевода этого божественного произведения, автор поэтического перевода видел свою цель в том, чтобы как можно глубже проникнуться атмосферой, светом и вибрациями этого священного текста, как можно полнее открыться его красоте и силе и позволить вдохновению, рожденному общением с «Савитри», излить себя через переводчика как через канал своего выражения. По мнению автора перевода, это — единственный способ хотя бы в какой то мере донести до читателя сверхчеловеческое совершенство и великолепие строк подлинника. «Савитри» — это Йога Шри Ауробиндо и Матери, запечатленная в живом, действенном словемантре. Согласно Матери:

Само чтение «Савитри» — это практика Йоги, духовной концентрации…

Мать

(Цит. по: Мона Шаркар. Матушка — Гармонии Света, с. 25—26)

Тем более не может не быть йогой перевод «Савитри» — ведь эта работа подразумевает глубокое погружение в ее текст, глубинное общение с сокровенной сутью строк «Савитри», с выраженными в них вибрациями, звукосмыслами, образами. И при этом духовная сила мантрических строк эпоса не может не оказывать трансформирующего воздействия как на сознание переводчика, так и (как следствие) на сам перевод. В этом переводчик убедился на собственном примере, и за два с лишним десятилетия этой работы перевод претерпел огромную трансформацию (и продолжает трансформироваться). Вероятно, этой работе нет конца. Возможны разные методы погружения в «Савитри», и ее перевод, видимо, является одним из наиболее действенных таких методов. Этот путь открыт каждому, и можно предвидеть, что со временем будут появляться все новые переводы «Савитри». Здесь представлены результаты одной из первых таких попыток.

При этом переводчик, конечно, не мог поставить целью воспроизвести «Савитри» в функции мантры; задача ставилась следующая: максимально точно передать смысл строк подлинника, причем сделать это в поэзии наиболее высокого качества, максимально сохраняя вместе с тем, насколько это возможно в русском языке, форму и стиль оригинала. Хотя переводчик старался быть максимально точным в передаче смысла подлинника, в поэтическом переводе он в первую очередь все же ориентировался на поэтическое достоинство воссоздаваемого текста, поэтому когда удавалось найти пусть менее точный, но более сильный в поэтическом отношении вариант, ближе передающий дух, пусть не букву, «Савитри», то принимался именно этот вариант. В отдельных случаях либо более точные по смыслу, но менее удачные в поэтическом отношении, либо выявляющие те или иные дополнительные смысловые оттенки строки приводились как вариант перевода в сноске — все сноски, встречающиеся в книге, даны переводчиком. По убеждению переводчика, высшим и окончательным мерилом при переводе поэтического произведения остается качество воссоздаваемой на русском языке поэзии.

Сам Шри Ауробиндо следующим образом формулирует свое видение того, на каких принципах должен основываться перевод поэзии (говоря о переводе англоязычной поэзии на бенгальский язык):

…я полагаю, что нужно придерживаться подлинника насколько возможно близко при условии, что в результате перевод будет восприниматься не как перевод, но как родное стихотворение на бенгальском и, насколько возможно, как если бы это было стихотворение, изначально написанное на бенгальском.

Письма о поэзии и искусстве, с. 199 (27)

Он также пишет, что, по его мнению, «совершенный перевод» получается тогда, когда

…удается воспроизвести на другом языке дух стихотворения, характерную силу его выражения и стиль его ритмического движения.

Письма о поэзии и искусстве, с. 199 (27)

Именно к этому стремился переводчик в своей работе. Кроме того, Шри Ауробиндо говорит о поэтическом переводе:

Существует два способа перевода стихотворения с одного языка на другой: один — строго придерживаться манеры и стиля подлинника, другой — заимствовать его дух, смысл и образное содержание и свободно воспроизвести их на новом языке с учетом его требований и особенностей.

Письма о поэзии и искусстве, с. 205 (27)

К счастью, между английским и русским языками существует определенное сходство — в такой степени, что возможно ставить задачу не просто «заимствовать» «дух, смысл и образное содержание» англоязычного поэтического произведения и «свободно воспроизвести их» на русском «с учетом его требований и особенностей», но и воспроизвести в переводе достаточно точно смысл оригинальных строк и при этом достаточно «строго придерживаться манеры и стиля подлинника». Это позволяет сделать необычайное богатство и гибкость русского языка и именно это было достигнуто в лучших русских переводах англоязычной поэзии. Поэтому именно такую задачу, основываясь в том числе на опыте лучших творений русскоязычных переводчиков поэзии, ставил перед собой переводчик в настоящей работе.

Однако текст «Савитри» столь совершенен и многомерен, имеет столько глубочайших смысловых оттенков (очень часто в одном слове или словосочетании одновременно функционируют два, три и даже более уровней или аспектов смысла), обладает настолько тонкой и необычной звукописью, что передать все это с достаточной адекватностью просто невозможно. Строки поэмы столь емки по содержанию и вместе с тем лаконичны, что очень часто передать одну строку удается только двумя. При этом теряется или значительно снижается лаконичная интенсивность оригинального текста либо строки получаются куцыми и банальными по сравнению с великолепными, пространными на пределе возможностей языка и вместе с тем чрезвычайно гармоничными и сбалансированными строками подлинника и их свободным, плавным и величественным движением. Здесь уместно вспомнить, что Шри Ауробиндо уделял большое внимание количеству строк в каждом предложении, чтобы достичь гармоничного сочетания предложений и добиться тем самым, с одной стороны, сбалансированности всего текста, а с другой — отсутствия монотонности за счет более масштабных модуляций его структуры. Очевидно, что лишние строки могут легко нарушить эту тонкую масштабную гармонию. Поэтому воспроизведение оригинального текста на русском языке часто предполагает глубокую переработку его структуры и при этом очень трудно приблизиться к сбалансированной точности и выверенности подлинника.

Даже при попытке передать смысл оригинального текста прозаическим переводом сталкиваешься с тем, что сделать это в полной мере во многих случаях практически невозможно, поскольку очень часто одна и та же фраза в «Савитри», как уже говорилось, имеет несколько смыслов, которые при чтении возникают в сознании одновременно, и эта игра смысловых оттенков столь утонченна и нередко столь сложна, что передать эту многомерность прозой зачастую не представляется возможным, и вообще во многих случаях ее вряд ли возможно выразить средствами другого языка. Да и возможно ли пересказать прозой шедевр поэтического вдохновения? Например, перескажем прозой одно четверостишие А. С. Пушкина:

Буря покрывает мглой небо,

Крутя снежные вихри.

Она то воет как зверь,

То плачет как ребенок.

Достаточно банальное и мало трогающее описание. Разве можно это сравнить с прекрасными строками:

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя.

То как зверь она завоет,

То заплачет как дитя.

А ведь здесь не делалось никакого перевода: остались практически те же слова, тот же смысл, но вся музыка, вся красота стиха при пересказе прозой исчезли! Причем в этих стихах используются простые однозначные образы, которые нельзя сравнить с чрезвычайно сложной и многомерной образностью «Савитри»! Пересказывать прозой божественную поэзию «Савитри» — задача чрезвычайно неблагодарная.

Кроме того, следует помнить, что глубоко символичная и часто очень многозначная образность «Савитри» является живым выражением конкретного духовного опыта. По словам Матери,

«Савитри» — это оккультное знание и духовный опыт. Определенную ее часть можно понять ментально — но для понимания большей ее части требуются те же самые знание и опыт.

Мать

(Цит. по: Мона Шаркар. Матушка —

Гармонии Света, с. 30).

Когда по прошествии некоторого времени перечитываешь «Савитри», всякий раз прочитанное предстает в совершенно новом свете и открываются вещи, которых раньше, казалось, не было. Поэтому каждый может увидеть в «Савитри» только то, что готово воспринять его сознание, то есть любое ее восприятие будет заведомо ограниченным, не говоря уже о попытках передать это восприятие на другом языке.

И наконец, главное. «Савитри» — это мантра и в ней ведущую роль играет звукопись, «сущность звуков, образующая сущность слов», как говорит сам Шри Ауробиндо. Очевидно, что при любой попытке воспроизвести «Савитри» на другом языке вся эта магическая звукопись будет безвозвратно утрачена. О какой же адекватности можно говорить, если в «переводе» заведомо утрачивается, вероятно, наиболее важная составляющая подлинника?

Поэтому нужно понимать, что представленный здесь поэтический перевод — лишь интерпретация великого божественного шедевра (поскольку в полной мере его перевод невозможен), это то, что переводчику удалось открыть в «Савитри» в результате многолетней работы, что удалось вместить и передать на русском языке. Представленный здесь перевод следует рассматривать лишь как средство первого знакомства с грандиозным эпосом и как своего рода учебный материал, облегчающий читателю переход к соприкосновению с мантрическими строками «Савитри» непосредственно в подлиннике.

*

В основе своей «Савитри» написана пятистопным ямбом (ямбическим пентаметром), о котором Шри Ауробиндо отзывался следующим образом:

Вдохновение, которое опирается в большей мере на возвышенную или озаренную мысль, чем на некую мощную или тонкую либо очень простую психическую или витальную интенсивность и стремительность ощущения, похоже, естественным образом побуждает к пятистопному ямбу, хотя и не нуждается в том, чтобы ограничивать себя этой формой. Сам я пока не нашел другого метра, который давал бы достаточно пространства наряду с долженствующим движением: более короткие метры — слишком тесны, более длинные требуют технической искусности (если вы не намерены быть либо банальным, либо неуклюжим), на которую у меня нет свободного времени.

8 марта 1932 г.

Письма о поэзии и искусстве, с. 128 (27)

Однако при ямбической пятистопной основе нерифмованный белый стих поэмы содержит разнообразные ритмические вариации. В целом их можно разделить на две группы: это (1) использование строк, более длинных, чем пятистопные, и (2) введение стоп других поэтических размеров, а также ритмических инверсий внутрь ямбической строки. Кроме того, Шри Ауробиндо использует разные строчные окончания (клаузулы) — мужские, женские и дактилические. В целом все это создает сложный, а во многих местах и очень сложный ритмический рисунок. При этом в тексте часто встречаются двенадцатисложные строки, например:

Choose, spirit, thy supreme choice not given again…

Свой высший выбор, дух, сверши необратимый…

[Соверши, дух, свой высший выбор, который больше не будет предоставлен…]

Савитри, XI. 1, с. 696

а иногда — даже четырнадцатисложные:

In powers that leaped immortal from unknown heights…

В могуществах, бессмертно мчащихся

с безвестных высей…

[В силах, которые низвергались, бессмертные, с неведомых высот…]

Савитри, XI. 1, с. 671

и даже пятнадцатисложные строки:

Because thou hast chosen to share earth’s struggle and fate…

Раз ты избрала разделить земли борьбу и участь…

[Поскольку ты избрала разделить борьбу и судьбу земли…]

Савитри, XI. 1, с. 698

Внутристрочные вариации чрезвычайно разнообразны, и рассмотреть их даже вкратце в рамках данной статьи не представляется возможным. Вот лишь несколько примеров:

It was the hour before the Gods awake.

In her unlit temple of eternity…

Recalling the tenebrous womb from which it came…

Савитри, I. 1, с. 1

Clasping in thy heart thy fate’s exiguous dole…

Савитри, IX. 2, с. 591

Magical unfoldings of the Eternal’s smile

Capturing his secret heartbeats of delight.

Савитри, XI. 1, с. 671

A chanting crowd from mountain bosoms slipped

Past branches fragrant with a sigh of flowers

Hurrying through sweetnesses with revel leaps…

Савитри, XI. 1, с. 673

Вот что говорит о ритмических вариациях в «Савитри» сам Шри Ауробиндо:

В «Савитри»… я принял некоторые из свобод, введенных модернистами, включая внутренний ритм, ассонанс слогов, нерегулярности, вводимые в ямбический метр и прочее, что было бы болезненно для моего раннего вкуса. Но я использовал все это не механически и не ради какой то манерности, а только в том случае, если это было ритмически оправдано; ибо всякая свобода несет в себе определенную истину и порядок — либо рациональный, либо инстинктивный, либо интуитивный.

Письма о поэзии и искусстве, с. 31 (27)

Такой более свободный подход к метрическим принципам позволяет Шри Ауробиндо отступать там, где это оправданно, от классической ямбической схемы и использовать такие ритмические вариации, добиваясь нужного эффекта звучания, когда звуковые модуляции подчеркивают и усиливают смысловое наполнение строк. Кроме того, ритмические вариации позволяют избежать монотонности текста на протяжении многих страниц белого стиха. Это сложнейшая техника, поскольку подобные вариации должны быть достаточно тонкими и гармоничными, чтобы не разрушить базовый ритм, а, наоборот, обогатить и разнообразить его. Ритмические вариации в поэме сочетаются с чрезвычайно богатой и разнообразной звукописью, призванной не только создать богатое и многомерное звучание, прекрасную музыку «Савитри», но и подчеркнуть и усилить смысловые составляющие текста.

Таким образом, «Савитри» присуща совершенно своеобразная модель стиха. Причем это своеобразие проявляется как в ритмическом отношении, так и в самой структуре поэтического текста, которую Шри Ауробиндо характеризует так:

Структура пятистопного белого стиха в «Савитри» весьма своеобразна и отличается по своему строению и замыслу от белого стиха, который стал общеупотребимым в английской поэзии. В «Савитри» практически нет строчных переносов: они используются крайне редко и только тогда, когда нужен особый эффект; каждая строка должна быть достаточно сильной, чтобы выступать как законченное целое, и в то же время строки гармонично складываются в предложение или абзац, как камень к камню. Предложение обычно состоит из одной, двух, трех или четырех строк, реже из пяти, шести или семи; как для строки, так и для предложения почти неизбежны сильные окончания, кроме тех случаев, когда нужна некая модуляция незавершенности; в ритме или метрическом движении нигде не должно быть слабости, вялости или расплывчатости — это должен быть ровный, мощный поток, а не беспорядочное, прерывистое течение.

Письма о поэзии и искусстве, с. 342 (27)

Переводчик стремился, насколько это возможно в русском языке, воспроизвести в поэтическом переводе ритмическую и структурную модель «Савитри».

В русской поэзии многие из ритмических свобод, применимых в поэзии английской, недопустимы, так как в английском языке преобладают короткие одно и двухсложные слова, а также логические связи между словами, что создает более отрывистое звучание и как бы сглаживает восприятие выпадающих из базового размера слогов для уха носителя языка. Ритм русскоязычного стиха в силу особенностей русской просодии, а также из за того, что слова в русском языке в основном длиннее, чем в английском, должен быть гораздо более ровным и плавным. То, что считается нормой в англоязычной поэзии, во многих случаях воспринималось бы как явно дисгармоничное в поэзии русскоязычной. Например, в английской поэзии нормой считаются строки с одним «лишним», выпадающим из ритма слогом — этого выпадающего слога как бы не замечают из за привычности слуха носителей языка к его большей отрывистости.

С учетом этих различий и выполнялся перевод.

Его основу также составляет пятистопный ямб; но в отличие от подлинника, в нем гораздо меньше ритмических вариаций. Эти вариации основываются на следующих принципах:

1);Ритмические вариации внутри строки (т. е. введение стоп других размеров в ямбический размер) на русском воспроизвести практически невозможно, за исключением редких случаев, поскольку в русской поэзии в силу причин, упоминавшихся выше, такие вариации практически недопустимы: они сразу же разрушили бы ритмическую гармонию. Поэтому такие вариации использовались в переводе крайне редко. Вот один из примеров использования внутристрочной вариации ритма в переводе «Савитри» (это слова бога Смерти, который, предложив Савитри радости земной жизни в награду за ее стойкость, велит ей уходить обратно на землю из его царства):

В се;рдца щепоть зажав судьбы подачку,

С ми;ром ступай, коль мир отпущен смертным.

Clasping in thy heart thy fate’s exiguous dole

Depart in peace, if peace for man is just.

Савитри, IX. 2, с. 591

2);В переводе, так же как и в подлиннике, при пятистопной основе умеренно использовались более длинные ямбические строки, в основном шестистопные (в первую очередь там, где сходный размер применяется в подлиннике), а иногда и более длинные строки — обычно в тех случаях, когда таковые встречались в подлиннике (как видно из приведенных выше примеров).

В подлиннике часто встречаются строки с выпадающим из ямбической схемы слогом, что, как уже упоминалось, считается нормой в англоязычном ямбе. В русском они фактически занимают промежуточное положение между пятистопным и шестистопным ямбом. Соответственно такие строки переводились либо пятистопным, либо шестистопным ямбом. Например:

His chant was a hymn of Ignorance and Fate.

Неведенью, Судьбе вознес он гимн.

Савитри, VI. 1, с. 416

Или:

I will pour delight from thee as from a jar…

Я из тебя восторг пролью как из кувшина…

Савитри, XI. 12, с. 701

В переводе также использовались вариации строчных окончаний — чередование мужских, женских и дактилических клаузул. Часто встречающиеся в подлиннике строки с дактилическими клаузулами являются нормой в англоязычном ямбе. В русскоязычном ямбе использовать их не принято. Однако переводчик после многолетних экспериментов по воссозданию ритмической модели «Савитри» в русском языке пришел к пониманию того, что следует использовать дактилические клаузулы в поэтическом переводе, так как, во первых, это позволяет полнее передать особенности подлинника, где Шри Ауробиндо чаще всего применяет этот вид строчных окончаний с совершенно конкретной целью — чтобы, с одной стороны, добиться особого интонационного выделения какого либо важного в контексте слова, а с другой — избежать монотонности многостраничного белого стиха; а во вторых, на взгляд переводчика, дактилические клаузулы при достаточно удачном их использовании могут и в русскоязычном ямбе не ухудшать, а, наоборот, обогащать ритмический рисунок и даже придавать звучанию поэтического текста особое очарование. Вот один из примеров использования дактилической клаузулы в оригинале и в переводе:

Plains lay that seemed the expanse of God’s wide sleep,

Thought’s wings climbed up towards heaven’s vast repose

Lost in blue deeps of immortality.

Равнины простирались, ширью Божьих снов,

Мысль окрыленно взмыла в тишь небес привольных,

Теряясь в безднах голубых бессмертия.

Савитри, XI. 12, с. 672

Кроме того, в переводе — там, где это было допустимо с точки зрения поэтического вкуса, — часто использовалась звукопись на основе тех же принципов, которые Шри Ауробиндо применяет в «Савитри». Использование ритмических вариаций и звукописи в переводе демонстрирует следующий пример (в этом фрагменте описывается то, как Савитри воспринимает чарующую божественную музыку, вознесшись в высшие миры):

In those farlapsing symphonies she could hear,

Breaking through enchantments of the ravished sense,

The lyric voyage of a divine soul

Mid spume and laughter tempting with its prow

The charm of innocent Circean isles,

Adventures without danger beautiful

In lands where siren Wonder sings its lures

From rhythmic rocks in everfoaming seas.

В тех молкнущих вдали симфониях,

Ей покорявших слух, она внимала,

Как мчит сквозь чары восхищенных чувств

Божественной души лиричный челн,

В кипенье, в смехе волн плывущей дерзко

В мир дивных девственных Цирцеи островков,

К прелестным приключеньям без угрозы

В краях, где Чудь влечет сирены песнью

С ритмичных скал в морях вечновспененных.

Савитри, XI. 12, с. 675

Здесь в первой строке перевода воспроизведен ритмический рисунок окончания другой строки этого предложения в подлиннике:

Adventures without danger beautiful…

где за счет дактилической клаузулы интонационно выделяется слово «beautiful» («прекрАсные»), благодаря чему особым образом усиливается его смысловое восприятие — то есть подчеркивается красота и необычность этих приключений души. В переводе сходным образом усиливается ритмом смысловое восприятие слова «симфониях» в конце первой строки, где ритмически передается то, как эти симфонии возникают, взмывают (за счет первого слога и ударения на втором слоге: «симфО…»), а затем исчезают вдали (два безударных слога в конце строки «…ниях»).

Также сделана попытка передать в переводе особый звуковой рисунок другой строки подлинника:

Breaking through enchantments of the ravished sense…

образуемый троекратным повторением на протяжении строки «r» в словах «breaking», «through» и «ravished», что создает определенное ощущение движения — странствия божественной души. В переводе сходный эффект достигается троекратным повторением звука «ч» в начале, середине и конце строки, а также использованием односложных слов «мчит» и «чувств» в начале и в конце строки. Повторение этого звука в других строках фрагмента создает особый чеканный «сверхритм», обогащая поэтическое достоинство этих строк, — а повторение его в словосочетаниях «лиричный челн» и «Чудь влечет» создает впечатление особой слитности этих слов и их тесной смысловой взаимосвязи.

В другой строке в переводе фрагмента сделана попытка применить принцип звукоритмических вариаций, широко используемый Шри Ауробиндо в «Савитри»:

В мир дивных девственных Цирцеи островков…

Здесь повторение созвучий «див» — «дев» также усиливает ощущение движения (еще и потому, что слово «мир» стоит в ударной позиции в первом слоге спондея, поэтому после него возникает пауза и потом особое ударение на «див», а из за звуковой связи с ним — и на «дев»). Это созвучие также вызывает подсознательное ощущение, соответствующее смысловому наполнению и усиливающее его, — ощущение того, как божественная душа движется между этими чудными островками и встречает их один за другим. Это ощущение усиливается и особым ритмическим узором, в котором слово «девственных» на два слога выпадает из ритмической схемы, и за счет такого удлиненного звучания подчеркивается это движение вперед, странствие души. Кроме того, звук «к» в слове «островков» перекликается с тем же звуком в слове «дерзко» в конце предыдущей строки, вызывая ощущение открытия, «натыкания» на что то — открытия душой этих вечно новых островков. А само слово «островков» из за двух первых безударных слогов и последнего ударного, начинающегося со звука «к», по звучанию как бы распадается на три отдельных слога, что также воспроизводит в звуке это впечатление движения вперед и встречи души со все новыми «островками», все новыми божественно прекрасными открытиями на своем пути.

Такому построению этой строки нет прямого соответствия в переводимой строке подлинника, однако сами использованные в ней принципы соответствуют тем принципам звукоритмического творчества, которые Шри Ауробиндо широко использует в «Савитри».

Затем, повторение созвучий «ен» — «есн» в словосочетании «сирены песнью» также навевает звуком ощущение ритмичного течения этой песни.

Наконец, за счет четырехкратного повторения звука «н» и двукратного «в» в словесочетании «вечновспененных» дополнительно усиливается впечатление волнения этих вечно пенящихся морей, что также подчеркивается повторением созвучия «чн» в начале и в конце последней строки, еще и создающее ощущение особой связанности слов «ритмичных» и «вечновспененных», что также соответствует звукоритмическим моделям, используемым в других строках «Савитри».

В целом можно сказать, что использование такой модели стиха наиболее достоверно, на взгляд переводчика, отражает в русском языке ритмическую модель стиха «Савитри», но является чрезвычайно сложной задачей и требует как тщательного выверения ритма и звучания каждой строки, так и внимательного согласования каждой строки с соседними строками. Переводчик прилагал все усилия, чтобы как можно более успешно с этой задачей справиться.

*

Строки «Савитри» чрезвычайно емки и насыщенны в своей лаконичности: Шри Ауробиндо использовал английский язык на пределе, а может быть, даже за пределами его возможностей. В английском, как уже говорилось, в отличие от русского преобладают одно и двухсложные слова, и, кроме того, отношения между словами в предложении выражаются в нем, главным образом, аналитически (английский является аналитическим языком). Благодаря этому Шри Ауробиндо смог создавать гораздо более насыщенные и компактные строки, чем это возможно в русском языке. Поэтому, как уже говорилось, нередко приходилось переводить одну строку подлинника двумя русскими строками, что, как очевидно, снижало лаконичную емкость и силу оригинального текста. Приведу в пример перевод строки, которая как раз очень точно описывает суть самих мантрических Боговдохновенных строк «Савитри»:

Sight’s soundwaves breaking from the soul’s great deeps.

Созвучья-волны виденья, что льются

Из сокровенных родников души.

[Звуки-волны видения, исторгающиеся из великих глубей души.]

Савитри, IV. 4, с. 383

Вместе с тем, по мнению переводчика, поскольку подлинник написан белым стихом, без отдельных строф и рифм и с очень большим количеством строк в каждой Песни, а также из за разницы в просодии и в восприятии английского и русского стиха, достаточно удачное добавление строк в переводе может в определенных случаях быть оправданно и не слишком существенно снижать поэтического достоинства текста, как, например, в переводе следующего фрагмента:

Around, the deathless nations moved and spoke,

Souls of a luminous celestial joy,

Faces of stark beauty, limbs of the moulded Ray…

Вокруг в беседах тек народ нетленный,

Восторгов неба светоносных души,

В чьих ликах красота запечатлелась,

В чьих станах воплотился вышний Луч…

Савитри, XI. 1, с. 674

В отдельных случаях в переводе использовались устаревшие и вышедшие из употребления слова. Это делалось в стремлении возродить что то из утраченных богатств русского языка и как можно полнее выявить его возможности, но только тогда, когда, по мнению переводчика, это было оправданно, как, например, в следующем отрывке:

If earth can look up to the light of heaven

And hear an answer to her lonely cry,

Not vain their meeting, nor heaven’s touch a snare.

Коль может в свет небес взирать земля,

На клич свой одинокий слыша отклик,

Не тщетна встреча их, не блазн касанье неба.

Савитри, XI. 1, с. 692

Чаще всего сама корневая основа и строение этих слов, а также контекст, в котором они используются, позволяет русскоязычному читателю автоматически воспринимать и ощущать интуитивно их смысл и создаваемую ими атмосферу. Например, в данном случае слово «блазн» автоматически увязывается в сознании читателя с такими более распространенными словами как «соблазн», «соблазнять», «блазнить», «блазниться», образованными от этого слова, что позволяет интуитивно понять его значение; помогает этому и сам контекст. Это слово использовано здесь, потому что, по мнению переводчика оно очень точно воспроизводит саму суть контекстносуггестивного значения слова [a] snare, использованного в подлиннике, в его тонких оттенках, а также помогает воспроизвести ритмический рисунок строки оригинала; кроме того, подобное употребление способствует возвращению к жизни столь богатого по смыслу, но незаслуженно забытого русского слова. Значение наиболее редких и устаревших слов по просьбам читателей приводится в Глоссарии; все их можно найти в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. Использование таких слов отражает и соответствующую особенность самого подлинника, где Шри Ауробиндо, выявляя все богатство английского языка, использует в том числе устаревшие, редкие и малоупотребимые слова (например, [to] don, [to] repugn, [starry] brim, [to] simplesse, tenebrous, the wizard [ray], wont и т. д.). В Глоссарии также поясняются встречающиеся в тексте термины, имена, названия и т. д.

Кроме того, переводчик нередко прибегал и к словотворчеству. Согласно Шри Ауробиндо, когда то в изначальном праязыке, языке, наиболее приспособленном к выражению истины, «языке богов», речь была постоянным словотворчеством на основе использования корневых звуков или слогов, смысл которых был неразрывно связан с их звучанием, что позволяло постоянно творить новые или модифицированные слова за счет использования этих основополагающих звукосмыслов. Эта возможность сохранялась в первоначальном санскрите, который, по мнению Шри Ауробиндо, наиболее близок к первичному праязыку. Шри Ауробиндо в «Савитри» стремился задействовать и выявить все возможности и все богатство английского языка, в частности прибегая к подобному же словотворчеству (например, ecstasied, hourless, Immensitudes, lightningfilled, unfoldings, upbuoyed, unbesieged, unhoured, upsoaring и т. д.). Показательно, как Шри Ауробиндо объясняет принципы образования им слова ineffugable:

Обычное образование этого слова ineffugible… что означает «неизбежный», «неотвратимый», «неминуемый» (inescapable, inevitable, not to be avoided) … и является адаптацией латинского ineffugibilis, от effugere, «убегать», «избегать», «уклоняться» (to flee from, avoid),… но при этом в нем отсутствует сила, энергия суггестивного звука. Звук «а» в ineffugable был добавлен по неузаконенной аналогии со словами наподобие fugacious («склонный к бегству», «мимолетный», «летучий»), от латинского fugare [«готовый бежать», «убегающий», «мимолетный»], поскольку так это слово звучит сильнее и производит более мощное впечатление.

Глоссарий терминов в работах Шри Ауробиндо, с. 299

Поскольку Шри Ауробиндо получил блестящее классическое образование и прекрасно владел древнегреческим и латынью, а также санскритом, он широко прибегал к контекстносуггестивному выявлению значения слов, стремясь максимально проявить в английском этот принцип, на котором основано санскритское словотворчество и поэзия (лакшана), выражающий суть подлинного праязыка.

Вследствие того, что русский (в частности, как синтетический язык) сохранил б€ольшую близость к санскриту, чем английский, в нем существует возможность проявить эту основополагающую способность языка в гораздо большей мере. Отражая соответствующую особенность «Савитри», переводчик также стремился в поэтическом переводе выявить словотворческую способность русского языка и использовать ее в разумных пределах, там, где это могло быть оправданно. Например:

Into those heights her spirit went floating up

Like an upsoaring bird who mounts unseen

Voicing to the ascent his throbbing heart

Of melody till a pause of closing wings

Comes quivering in his last contented cry

And he is silent with his soul discharged,

Delivered of his heart’s burden of delight.

В те выси дух ее, плывя, взносился,

Как взмывший птах, что воспарил незримо

И взлет свой воспевает бьющим сердцем

Мелодии, пока не медлят крылья,

Взмахнув в последнем утоленном кличе,

И молкнет он, излив восторг души,

Разбременив от упоенья сердце.

Савитри, XI. 1, с. 678

Здесь слово «разбременив» образовано по тому же принципу, что и встречающееся в этом отрывке слово, которое создано Шри Ауробиндо: upsoaring, образованное от глагола to soar («парить») тем же образом, каким образовано русское «воспарять».

*

Переводчик должен признать, что, несмотря на искренние продолжительные усилия, очень многие гениальные строки подлинника так и не удалось передать в поэзии с достаточной степенью адекватности. Вместе с тем, есть в переводе и фрагменты, которые представляются достаточно удачными, и это позволяет надеяться, что в целом он все же доносит до читателя нечто из духа и глубокого смысла подлинника. Как говорится, даже руины храма — это лучше, чем ничего, ведь по ним можно составить хотя бы отдаленное представление о грандиозном величии и неповторимой красоте изначального сооружения. Переводчик заверяет читателя, что старался быть как можно более бережным с подлинником, стремясь максимально сохранить его поэтическую красоту и силу и при этом пытаясь как можно точнее передать глубочайший и многогранный смысл великого духовного Откровения. Переводчик просит прощения за все возможные неточности и искажения, допущенные как по субъективным, так и по объективным причинам и желает всем читателям успехов в освоении бескрайних божественных просторов и глубин «Савитри».

* * *

О Шри Ауробиндо я узнал в 1990 г., прочитав известную книгу Сатпрема «Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания», повествующую о жизни и;труде великого духовного первопроходца. В книге цитировались отдельные строки эпической поэмы Шри Ауробиндо «Савитри», которые особенно затронули меня, хотя в то время я мало интересовался поэзией. С тех пор я начал изучать божественный эпос, как и Йогу и творчество Шри Ауробиндо в целом, чем занимаюсь и по сей день. «Савитри» очаровала и захватила меня. Я стал понастоящему серьезно и целенаправленно овладевать английским, причем для освоения языка я главным образом использовал сам текст «Савитри». Огромную помощь в изучении английского и осмыслении «Савитри» в течение многих лет мне оказывала Наталья Вячеславовна Кутузова, которой я выражаю самую искреннюю сердечную признательность. При этом, чтобы лучше понять текст, я, естественно, пытался переводить его. Так постепенно начали возникать переводы отдельных фрагментов, а потом и Песней поэмы. Постепенно перевод «Савитри» стал одним из главных устремлений моей жизни. Причем я испытал на себе трансформирующее влияние мантрических строк поэмы: во мне вдруг начали раскрываться поэтические способности, я увидел, что мои переводы из эпоса становятся все более поэтичными, начали приходить и собственные стихи — сначала на русском, а потом и на английском языке. Заключенная в «Савитри» духовная Сила высших планов Бытия изменяет сознание того, кто концентрируется на ее строкахмантрах, и раскрывает в человеке способности, скрывавшиеся в его внутреннем существе, в его душе. Недаром Мать говорит: «Само чтение «Савитри» — это практика йоги, духовной концентрации». Ценную помощь в изучении «Савитри» и в осмыслении принципов ее перевода я также получил в Ашраме Шри Ауробиндо в Пондичерри, в том числе от двух близких учеников Шри Ауробиндо, наиболее тесно связанных с «Савитри» и ее созданием — Амаль Кирана и Ниродбарана, которым я выражаю самую глубокую благодарность.

В течение 18 лет начиная с 1990 г. я интенсивно работал над переводом, и в эти годы была заложена его основа и сделана большая его часть. В 2008 г. я получил духовное имя Ритам (ударение на «и») — это ведическое имя получено мной в Ашраме Шри Ауробиндо в Пондичерри через Кайлаш-бен — близкую ученицу Шри Ауробиндо и Матери. Оно означает «динамическую Истину» и различные аспекты Истины в действии — того, кто выражает истину в мыслях, чувствах, словах и действиях. Духовное имя принесло новое раскрытие творческих, и в частности поэтических, способностей и позволило вывести перевод на более высокий уровень. С 2012 г. я начал готовить перевод к изданию и издавать его. В период до 2018;г. перевод был полностью издан в четырех томах. Здесь представлено электронное издание всего эпоса в моем переводе.

Я хочу выразить самую глубокую и искреннюю благодарность моим дорогим родным и друзьям: этот перевод и его издание смогли стать возможными только благодаря их неустанной и бесценной сердечной помощи. Спасибо вам, мои дорогие!

Желаю всем нам прекрасного нескончаемого странствия в океанских просторах «Савитри», исполненного чудесных открытий и постижений.

Добро пожаловать в божественную беспредельность «Савитри»!

Ритам (Дмитрий) Мельгунов

Весь эпос в моем переводе можно читать у меня на странице либо приобрести в печатном или электронном издании у меня на сайте:

www.ritam.ru

www.savitri.su

Свидетельство о публикации №124020602712