Я даю тебе бессмертие, Или рождение эпоса

Ученый отмечает, что язык гиляков не имеет ничего общего ни по своему лексикону и фонетике, ни по грамматическому строю с языками соседних племен; да и на всем материке Азии мы не знаем пока ни одного языка, который мог бы претендовать на близость его с гиляцким. Свой родной остров гиляк называет «Миф», «Ыхмиф» — земля.

Я, человек современный, доподлинно знаю:

Каждое дело, что в срок не закончено мною,

На плечи ляжет тяжелою ношей упрека,

Шаг мой замедлит и веру отнимет в удачу.

Этнографическая поездка Чехова принесла свои плоды, возродила широкий общественный интерес к проблемам Сахалина («Поездке моей на Сахалин придали значение, какого я не мог ожидать: у меня бывают и статские и действительные статские советники»). В качестве гуманитарной помощи и развития образования местного населения Чехов лично организовал создание в поселениях Сахалина системы библиотек, книги для которых большей частью покупал сам, но очень много книг было пожертвовано российскими издателями и авторами. В конце 1890 года Антон Павлович написал А. С. Суворину: «Работа у меня была напряженная; я сделал полную и подробную перепись всего сахалинского населения и видел все, кроме смертной казни. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом. О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с его флотом, задачами, тихоокеанскими мечтаниями, скажу только одно: вопиющая бедность! Один честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя. Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а всё остальное к черту. Главное — надо быть справедливыми, а остальное всё приложится».

Писатель Владимир Санги в начале 60-х годов, следуя нивхским историческим преданиям и исследуя топонимику «страны среди морей», нашел в среднем течении северосахалинской реки Даги Пал-гору, где с древнейших, долетописных времен нивхи добывали материал для «грубых каменных наконечников».

Осенью 1973 года, Санги будучи аспирантом Института мировой литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР и занимаясь историей и теорией фольклористики, наткнулся на исследования крупного фольклориста профессора Веселовского, которые касались нивхского фольклора. Исследуя генезис русского героического эпоса, ученый ознакомился с записями Л. Я. Штернберга и пришел к выводу, что у нивхов эпоса как фольклорного жанра нет, однако известные сказители Вевук, Куги, Пулкун, и, наконец, Хыткук — исполняли пением и речитативом древненивхские настур (настунд) — длинные (на всю ночь, а некоторые и с продолжениями) эпические песни-поэмы.

Именно исторические и родовые предания тылгур, многоплановые эпические песни настур (настунд) занимают центральное место в богатейшем нивхском фольклоре. Сюжеты тылгур разнообразны, и как эпос других народов описывают: приключения мужественных охотников на морского зверя, затейливые межродовые отношения, выражавшиеся в действиях и поступках добытчиков драгоценной пушнины, поэтичное восприятие нивхов окружающего мира и Вселенной, реалистичные, словно документальное кино, картины из жизни путешественников и мореходцев, на протяжении тысячелетий ходивших в сопредельные и дальние страны, тяжелые битвы людей Ыхмифа с завоевателями-пришельцами.

Песни-поэмы нивхов и есть генетически очень древний вид героического эпоса, которые повествуют о жизни и деяниях людей племени нивхов со времен первочеловека Ых-мифа, явившегося в пределы действия эпоса после небывалого землетрясения и мирового катаклизма.

Вот и кончена песня...

Но кончена ль все ж?

Не уважив моих вопрошающих глаз,

Словно в дело пустив свой охотничий нож,

Своевольно Хыткук пресекает рассказ.

На полезных словах пресекает, спеша,

Чтобы ткань не испортила лишняя нить.

Чтоб, любуясь старинным узором, душа

Не посмела бы главное слово забыть.

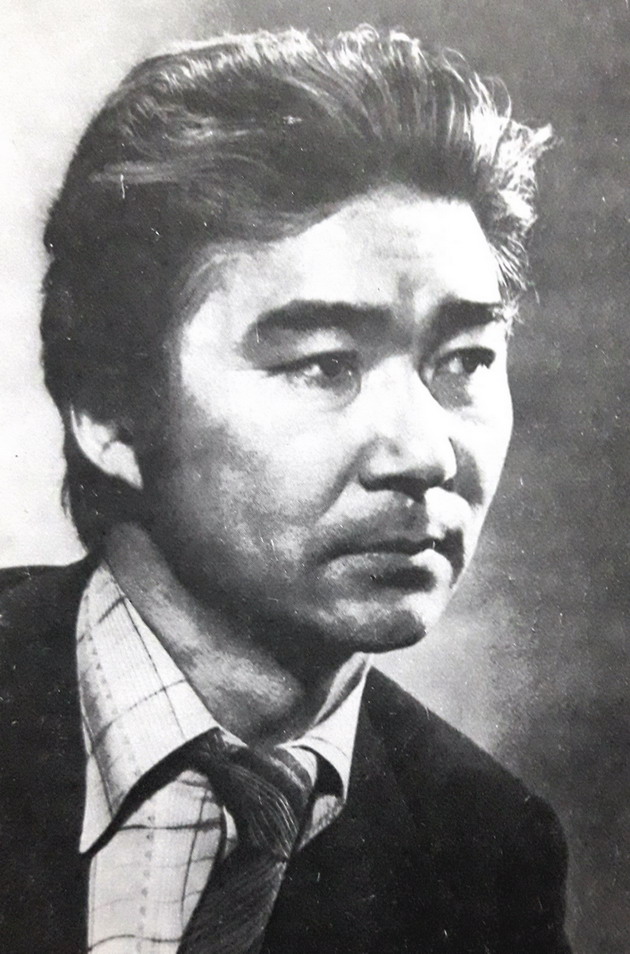

И таким песнопевцем нивхского народа — «избранником богов» — стал Владимир Михайлович Санги, который положил свою жизнь на алтарь собирания эпоса малого российского народа — нивхов. Когда книга «Эпос сахалинских нивхов» была наконец завершена, автору стало понятно, что издать ее будет весьма проблематично из-за отсутствия финансовых средств и помощи меценатов. Более 10 лет рукопись пролежала в столе писателя, но благодаря финансовой поддержке крупной нефтедобывающей компании видела свет в 2013 году в Москве, став ныне библиографической редкостью:

Сколько бы ни бесновались подземные силы,

Сколько бы стойбищ людских ни порушило море,

Не было века такого, чтоб каждому роду

Не подарила земля своего песнопевца.

А Бог Девятого неба — отец небесный — сказал: «Долго же ты шел ко мне мой сын. Ты много раз видел дождь, много раз слышал гром и каждую ночь видел звезды. Дождь — это слезы людей восьми миров. Могучие кинры и милки (злые духи) горе на них наводят. Гром — это я скалы обрушиваю на кинров и милков, молнии — это мои стрелы, которыми я поражаю врагов, звезды — это глаза кинров — они высматривают свои жертвы. Много забот у меня. Но на Ыхмифе еще много бед и зла. И много подвигов у тебя впереди. У тебя крепкое сердце. Я даю тебе бессмертие. Только пусть зов дороги и подвигов не покидают тебя».

Свидетельство о публикации №124010204713