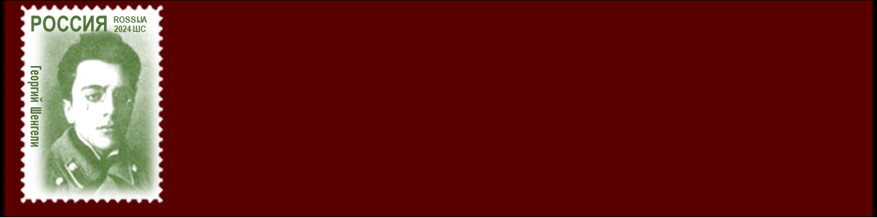

Георгий Шенгели 1894-1956

Георгий ШЕНГЕЛИ (1894-1956) – русский поэт и переводчик, критик, филолог-стиховед.

- Песчаных взморий белопенный лук

- Обволокла медовая смола

- Угрюмый облик обожженной глины

- Обмякший пляж. Коричневая глина

- Исчерченный коринфскою резьбой

- Зеркальный шар лилового стекла

- В подводной лодке в рубке капитана

- Плащи из мутно-белого сукна

- Коринф. Коричневый. Коринка. Карий

- Трагические эхо Эльсинора

- Норд-ост ревет и бьет о дом пустой

- На фронте бред. В бригадах по сто сабель

- Был август голубой. Была война

- На улицах безводный полдень. Зной

- Он ползает. Растоптанной губой

- На мальчугана римского похож

- Архиерей уперся: «Нет, пойду

- Валяло круто. Темно-ржавый борт

- Из попугайной вырвавшись вольеры

- Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска

- Столетний дом. Его фанариот

- Нет воздуха, – так резки и ясны

- Здесь медлит осень. Здесь еще тепло

- Доверчив я. Обманут десять раз

- Я долго шел у погребальных дрог

- Я знал его. Он был умен, как бес

- Куб комнаты и воздух ледяной

- Ужасный год!.. Хотя б одна строка

- Раз – топором! И стала рдяной плаха

- Народ, чье имя – отгулье Иуды

- Из мрамора – под солнцем все белей

- Неумолимо как сифонофоры

- О алтари безвыходной тоски

- Холодный белый блеск стеклянных рубок

- Фантазии за письменным столом

- Мы – образы живых и мертвых книг

- В кафе безмолвие. Сигарный дым.

- Когда озноб серебряные гвозди

- У медного персидского бродяги

БОСФОР КИММЕРИЙСКИЙ

Песчаных взморий белопенный лук,

Солончаковые глухие степи.

И в тусклом золоте сгущенных сепий

Вздымается оплавленный Опук.

Раздавленный базальт, как звенья цепи,

На сланцевых боках означил круг.

Волчцы и терн. И тихо вьет паук

Расчисленную сеть великолепий.

Потоки вздутые остылых лав

Оставили железно-бурый сплав

И пыл свой отдали в недвижный воздух.

И медленный плывет свинцовый зной,

Растягиваясь в колоссальных звездах,

В рубинных радугах над крутизной.

1916

МИКРОКОСМ

Обволокла медовая смола

Жука металло-голубое тело,

И капелька округло отвердела,

И надолго под хвоей залегла.

Волна над новым дном поголубела,

На отмелях прозрачна и светла,

И тенью мимолетного крыла

Легко мутнели в ней чешуйки мела.

И трубка пенковая предо мной

Темнеет матовой золотизной,

И мутен желтопламенный янтарик.

И тихо в нем, как в волнах облака,

Включен металло-голубой фонарик.

В моей руке – далекие века.

1916

ОГОНЬ И ГЛИНА

Угрюмый облик обожженной глины

И смуглый звон чеканных кирпичей

Милей, чем плавный пересвет лучей,

Которыми звездились турмалины.

Я ювелиром был, ловцом огней,

Чей хладный пламень выбрали павлины,

Но прогудел полынный ветр былины,

И вот в кувшины звонко бьет ручей.

Где небо серо над безводным логом,

Где зной ложится бронзовым ожогом

На высушенные песком тела, –

Кирпичные там водоемы встанут,

И волны свежие, светлей стекла,

Отрадно в чаши глиняные грянут.

1916

МАРОН

Обмякший пляж. Коричневая глина.

Оливковый базальт – галопом глыб.

В глухой воде – клинки холодных рыб

И ветровых разбегов паутина.

Прочерчивает бухтовый изгиб

Отполированный плавник дельфина,

И в вечер уплывает бригантина,

И гаснет вымпела червленый шип.

Топор и карабин, бурав, лопата,

Кремень, брезента клок, моток шпагата,

И я один – покинутый марон.

Но вольным вижу я себя Адамом.

Мой лоб загаром новым опален.

Мне Библией – земля. И небо – храмом.

1916

ПОРТ СВ. ИОАННА

Исчерченный коринфскою резьбой

Иконостас из черного ореха.

Сгоревшего полудня льется эхо

Из купола струею голубой.

И бледным золотом дрожащий зной, –

Шипы уже незримого доспеха, –

Зигзагом быстрым, молниею смеха

У закоптелых ликов – как прибой.

Забытый порт Святого Иоанна…

В долине – церковь, где молчит осанна;

Безмолвный храм Тезея на холме.

И выше всех, в багряной мгле заката,

Над пропастью, на каменном ярме,

Гранитный трон – могила Митридата.

1916

CARMEN AETERNUM

Зеркальный шар лилового стекла

Меж яхонтовых гроздий винограда.

Из травертина грузная ограда,

И даль холмов – как сильный взмах крыла.

Так нежно италийская прохлада

В извивы дымной тени протекла, –

И мысль, отточенная, как стрела,

Размягчена в округлых волнах лада.

Где алый зной покоят мягко мхи,

Латинские усталые стихи

Поют, как медленный ручейный лепет, –

И вижу в быстрой смене, как Эней

Под звонким вихрем легкий парус крепит

И пенит синь неведомых морей.

1916

СМЕРТОНОСЦЫ

В подводной лодке в рубке капитана

На столике расчерченный картон.

Текучей майоликой отражен

Мутно-зеленый облик океана.

Но хода выверенного уклон

Прямолинеен в тусклостях тумана,

Где массою надменного тарана

Нос панцирного судна напружен.

Вот шелковистый быстрый свист торпеды

Змеиные томительные бреды

Вплетают в четкий перестук машин.

И в лепком воздухе – гранитны лица,

И в сдавленных глазах – осколки льдин.

Но радость вспыхивает, как зарница.

1917

EX ORIENTE UMBRA

Плащи из мутно-белого сукна,

Разрез направо, алый крест налево.

Их нежно вышивала королева,

И женская рука была верна.

Под медный плач латинского напева

Колышется органная волна,

И сердца рыцарского глубина

Вся рдеет от расплавленного гнева.

Окончено. Звенящий вопль трубы.

На весла тяжко налегли рабы,

И в море мерно выплыли галеры.

И с берега ловил их долго взгляд,

Прощальный взгляд на тех, кто солнце веры

Понес в провалы первых круазад.

1917

СЛОВАРЬ

Коринф. Коричневый. Коринка. Карий.

Колье гортанно прозвучавших слов.

Отраден мой сегодняшний улов:

Мир и словарь – как море и акварий.

Разглядывай резьбу радиолярий

Не под покровом громовых валов,

Но в хрустале недвижимых слоев,

И бережливым будь, что антикварий.

Так в малом целый познается мир.

Так в блеске золота раскрыт Офир,

И слово легкое – стигмат вселенной.

Люблю слова, певучую их плоть:

Моей душе, неколебимо пленной,

Их вестниками воли шлет Господь.

1917

***

…………………….«Трагические эхо Эльсинора!..»

Трагические эхо Эльсинора!

И до меня домчался ваш раскат.

Бессонница. И слышу, как звучат

Преступные шаги вдоль коридора.

И слышу заглушенный лязг запора:

Там в ухо спящему вливают яд!

Вскочить! Бежать! Но мускулы молчат.

И в сердце боль тупеет слишком скоро.

Я не боец. Я мерзостно умен.

Не по руке мне хищный эспадрон,

Не по груди мне смелая кираса.

Но упивайтесь кровью поскорей:

Уже гремят у брошенных дверей

Железные ботфорты Фортинбраса.

1918

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Норд-ост ревет и бьет о дом пустой.

Слепая тьма ведет меня в трущобы,

Где каменные обмерзают гробы.

Но – поворот, и вот над чернотой

Стеклянный куб, сияньем налитой,

Тень от штыка втыкается в сугробы,

И часовых полночные ознобы

Вдруг застывают в ледяное «стой!».

И пуговица путается туго

Под пальцами, и вырывает вьюга

Измятые мандаты, а латыш

Глядит в глаза и ничему не верит:

Он знает всё, чего и нет… Вдоль крыш

Лязг проводов верстою время мерит.

1920

СВОЯ НУЖДА

На фронте бред. В бригадах по сто сабель.

Мороз. Патронов мало. Фуража

И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,

О пополнениях взывает кабель.

Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:

Сыпняк, брюшняк, возвратный. Смрад и ржа.

Шалеют доктора и сторожа,

И мертвецы – за штабелями штабель.

А фельдшера – лишь выйдет – у ворот

Уже три дня бабенка стережет,

И на лице – решимость, тупость, мука:

«Да ты ж пойми! По-доброму прошу!

Ведь мужа моего отбила, сука!

Сыпнячную продай, товарищ, вшу».

1920 (18.VIII.1933)

МАТЬ

Был август голубой. Была война.

Брюшняк и голод. Гаубицы глухо

За бухтой ухали. Клоками пуха

Шрапнельного вспухала тишина.

И в эти дни, безумные до дна,

Неверно, как отравленная муха,

По учрежденьям ползала старуха,

Дика, оборвана и голодна.

В ЧК, в ОНО, в Ревкоме, в Госиздате

Рвала у всех досадно и некстати

Внимание для бреда своего.

Иссохший мозг одной томился ношей:

«Сын умер мой… костюм на нем хороший…

Не разрешите ль откопать его?»

1920 (18.VIII.1933)

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР

На улицах безводный полдень. Зной.

Дома ослепли и остекленели.

Лишь кое-где на мякнущей панели

Легли платаны тенью прорезной.

Безлюдье. Вдруг – бегут. Вдруг – залп сквозной

Ударил, взвизгнул. Звезды зазвенели

Окон разбитых… В сердце ль, по стене ли

Пополз дымок прокислой белизной.

И за углом – лежит вдоль тротуара

Расстрелянный. Сквозь медный тон загара

Овосковелость мертвая глядит.

Глаз вытаращил правый. Левый выбит.

И на груди афишку: «Я – бандит»

Лениво раскаленный ветер зыбит.

1920 (19.VIII.1933)

САМОСУД

Он ползает. Растоптанной губой

Он ловит жизнь по сапогам суровым.

И голос рваный выпадает ревом,

Захлебываясь кровью и мольбой.

А солнце золотит глаза коровам,

Жующим жвачку. Воздух – голубой.

А мужики – работают, и вой

Скользит по лицам их железнобровым.

Могила вырыта. Удар сплеча,

И конокрад слетает, вереща,

И снова заработали лопаты.

Перехватила глина взгляд и крик,

С травой сровнялась. Но бугор горбатый

Рывком последним выперло на миг.

1920 (20–21.VIII.1933)

ПРОВОКАТОР

На мальчугана римского похож,

Остряк, знаток вина, стихов, блондинок –

Он щеголял изяществом ботинок

И пряностью матросского «даешь!».

А белый террор полз на черный рынок,

Скупал измену; гибли ни за грош.

А он грозил: «Ну будет сукам нож,

Когда закончит Фрунзе поединок!»

Закончил Фрунзе. С дрожью по ночам

В подвалах контрразведки здесь и там

Запоротых откапывали грудой.

И в эти дни мелькнуло мне: узлы

Едва таща, он юркал за углы

С детенышем, с женою жидкогрудой.

1920 (1.IX.1933)

«ДУХ» И «МАТЕРИЯ»

Архиерей уперся: «Нет, пойду!

С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»

Грозит погром. И партизаны стражей

Построились – предотвратить беду.

И многолетье рявкал дьякон ражий

И кликал клир. Толпа пошла в бреду,

И, тяжело мотаясь на ходу,

Хоругви золотою взмыли пряжей.

Но, глянув искоса, броневики

Вдруг растерзали небо на куски,

И в реве, визге, поросячьем гоне –

Как Медный Всадник, с поднятой рукой –

Скакал матрос на рыжем першероне,

Из маузера кроя вдоль Сумской.

1920 (4–5.IX.1933)

***

Валяло круто. Темно-ржавый борт

Плечом ложился и вставал из хлябей.

Но отлило; без всяких астролябий

Могли прикинуть: за две мили порт.

Вдруг на волнах, как мяч, как панцирь крабий,

Встал полушар, огромен, черен, тверд,

И заплясал, идя на нас, как черт,

В мужских гортанях крик рождая бабий:

«Под ветром мина!» – резкий поворот,

Но цепок шторм. Нет хода. Смерть идет.

Застыли. Вдруг рука сама схватила

Винтовку. Треск – и бьет вулкан средь вод.

Казалось, их до дна разворотила

Душа освобожденная тротила.

1920

ИНТЕРВЕНТЫ

1

Из попугайной вырвавшись вольеры,

С картавой речью, с жадным блеском глаз,

Уставя клювы, перьями на нас

Со шляп разлатых машут берсальеры.

Вдоль хлестких бедер – стеки, револьверы;

В руках – решимость выполнить приказ

И придушить. И девок через час

Уже с бульваров тащат, – кавалеры!

Ну что ж! Мы постоим и поглядим:

Сабинянками начинался Рим,

А кончился… Друзья! без недоверья!

И к январю, средь визга и ругни,

Всем легионом драпали они, –

И думалось: гораздо ниже перья!

2

И эти здесь! Потомки Мильтиада!

Метр с небольшим, сюда включая штык.

Недаром им большущий «большевик»

Мерещится где надо и не надо.

И торговать же Мильтиад привык!

В любом подсумке два аптечных склада, –

Сплошь кокаин. Таких и бить – досада.

Ну и пришли «дванадесять язык»!

Но быстро гаснет выгодное лето;

Исчерпаны запасы «марафета»,

И близится январский Марафон.

Но бегать с ношей умным нет охоты,

Да и к чему? И каждый батальон

Успел свои продать нам пулеметы.

1920 (29.I.1937)

***

Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска;

Смесь говоров; визг, хохот, плач и брань;

Мундир, голландка, френч, юбчонка, рвань,

Фуражка, шляпа, кепи, каска, феска.

А там – дворец вознес над морем резко

Своих колонн дорическую грань.

Что там сейчас? Военный суд? Железка?

Иль спекулянт жмет генералу длань?

Уставя желтых глаз камер-обскуры,

Толпу пронзает академик хмурый

И, в дрожки сев, чеканит: – Во дворец! –

И липнет некий чин к нему, как сводня, –

Бочком… О чем поговорят сегодня

Ландскнехт продажный и поэт-мертвец?

1920 (29.I.1937)

ДОМ

(Диптих)

1

Столетний дом. Его фанариот

В античном стиле выстроил когда-то.

Мавромихалис иль Маврокордато

Оттуда воскрешали свой народ.

Туда входил корсар эгейских вод

Попробовать на зубе вкус дуката, –

Чтоб через месяц Пера и Галата

Пашам пронзенным подводили счет.

Порою для него везли фелюги

Те зелья, что придуманы на юге,

Чтоб женщину пьянить избытком сил.

Порой там бал плыл на паркете скользком

И Воронцов, идя с хозяйкой в «польском»,

Взор уксусный на Пушкина цедил.

2

Теперь там агитпроп. Трещат машинки

Среди фанерных, сплошь в плакатах, стен;

В чаду махры – мохрами гобелен;

И заву – борщ приносят в грубой крынке.

Сошлись два мира в смертном поединке;

И слово правды, гаубицам взамен,

Слетает с легких радиоантенн,

Как радия бессмертные крупинки.

Носящий баки (Пушкину вослед)

Здесь, к символу камина, стал поэт

И думает, жуя ломоть ячменный,

Что стих его – планету оплеснул

И, подавляя голос папских булл,

Как брат грозы, стремится по вселенной!

1920 (1937)

***

Нет воздуха, – так резки и ясны

Прямой каменноугольный обрыв,

И пересыпь лимана, и над степью

Бегущая между холмов двойная

Серебряная проволока рельс.

Нет воздуха, – в огромной тишине

И песнь, и парус повисают пусто, –

Ни высказать, ни двинуться нельзя

В неизъяснимой ясности заката…

Нет воздуха, – и что бы ни сжигать:

Овец ли Авеля или зерно

Его убийцы, – ни огня, ни дыма

В пустыне не взовьется в небеса, –

И Богу будет нечего ответить…

5. I.1921

ИЗГНАНИЕ

Здесь медлит осень. Здесь еще тепло.

И странно видеть зимние созвездья

Сквозь музыку с далекого бульвара,

Сквозь теплый вкус и нежность изабеллы…

К полуночи в ореховом саду

Прощаюсь я с моей дневной работой,

Бумажную я забываю книгу

И, сев на камень старого фонтана,

Вникаю в перепутанные знаки

Папирусов и папирос мечты…

И добрая татарская овчарка

Ко мне подходит и сует мне лапу,

И мы, обнявшись, вспоминаем горы,

Обоим нам запретные навек.

Октябрь 1927. Симферополь

***

Доверчив я. Обманут десять раз, –

В одиннадцатый каждому поверю:

Мне светел блеск любых свинцовых глаз,

И будущего – прошлым я не мерю.

Меня берет лукавящий рассказ

Про нищету, и подвиг, и потерю.

Я пьянице, насильнику и зверю

Мысль и обед готов отдать подчас.

Но трое клеймлено неизгладимо,

Но трем – преображающего грима

Еще изобрести не удалось.

Сквозь гордый жест, сквозь благородство взора

Я узнаю их наповал, насквозь:

Шпиона, проститутку и актера!

12. XII.1927

***

Я долго шел у погребальных дрог:

На кладбище везли футляр скрипичный;

В тоске взывал тромбон косноязычный

И плакался, давясь дыханьем, рог.

Я – человек, всем климатам привычный,

Но в музыке такой и я продрог.

Ах, хорошо спросить в трактире грог

И посидеть под музыкой обычной.

И, в сторону шагнув, как дезертир,

Я захожу в грохочущий трактир,

Сажусь к столу и спрашиваю грогу,

Но гробовым рыданьем надо мной

Взревел оркестр военную тревогу,

И вспомнил я: мне завтра надо в бой!

1933

КОНЕЦ ИНДИВИДУАЛИСТА

Я знал его. Он был умен, как бес, –

Неотразимый спорщик, скептик, циник,

Любитель женщин, вечный именинник,

Ниспровергатель всех семи небес.

Потом состарился, иссох, как финик,

Но всё язвил и шел всему вразрез,

Гремел, громил и наконец – исчез

И отыскался в тихом мире клиник.

Я посетил его. Был ясный день,

Порхали бабочки из света в тень,

И коридор был весь в гирляндах света.

Вошел я и – зубами стиснул крик:

Веселый голый маленький старик

На четвереньках нюхал у клозета.

1934

СТРАХ

Куб комнаты и воздух ледяной,

Как жук в янтарь, во тьму и холод впаян.

Спать не могу, тревогою измаян:

Что происходит за моей спиной?

Там белый дьявол стал всему хозяин:

Он кровью упивается парной;

Он, может быть, шлет палачей за мной,

И мне – валяться трупом у окраин.

Всё умерло. Безмолвие, как пресс.

Вдруг дробный звук – далеко там – воскрес;

Вот – ближе – топотом копыт сыпнуло.

Впускаю глаз под штору: там летят

Сорвавшихся четыре белых мулла.

И всадников прозрачных ищет взгляд.

1936

***

Ужасный год!.. Хотя б одна строка

Прореяла по темно-бурым бредням, –

Как молния, сгущенная полуднем,

Внезапно прорезает облака!

Весь год внимать нашептам, дрязгам, блудням,

На мир глядеть с ночного чердака,

Дать, чтоб в сиделки нанялась Тоска,

Забыть, что ртуть в родстве с гремучим студнем!

Нет, черт возьми! Ты призван жить еще.

Тебе ль клонить покорное плечо,

Когда морской дышать ты можешь далью.

Ты целый год эпохе задолжал,

Ну и плати – не золотом, так сталью;

Но помни: золот пушкинский «Кинжал»!

IX.1951

ПЕДАГОГИКА

Раз – топором! И стала рдяной плаха.

В опилки тупо ткнулась голова.

Казненный встал, дыша едва-едва,

И мяла спину судорога страха.

Лепечущие липкие слова

Ему швырнули голову с размаха,

И, вяло шевелясь, как черепаха,

Вновь на плечах она торчит, жива.

И с той поры, взбодрен таким уроком,

Он ходит и косит пугливым оком,

И шепчет всем: «Теперь-то я поэт! –

Не ошибусь!» И педагогов стая

Следит за ним. И ей он шлет привет,

С плеч голову рукой приподымая.

1955

ИУДЕИ

Народ, чье имя – отгулье Иуды,

Влачащий на себе его судьбу, –

О, не в твоем ли замкнутом гробу

Созрели пламенеющие руды?

Но там ли Бог сокрыл свою трубу,

Чей вопль сметет последние запруды,

Когда на суд прихлынут трупов груды,

И гордый царь поклонится рабу?

Народ! Влачи звенящие оковы:

Ты избран повеленьем Ие-говы

Распространить священные лучи.

И миру благовествуя спасенье,

Иди! Иди закланцем отпущенья,

И о своем страдании – молчи.

***

Из мрамора-под солнцем все белей –

слоны застыли, хоботы закинув...

Медлительны качанья паланкинов

над желтой пылью пекинских аллей.

Подобен гонгу резкий крик павлинов

в кумиренке у Бронзовых Дверей...

В душе-мерцанья тусклых фонарей,

в глазах-от зноя мутный блеск рубинов..

О тихий Край Фарфоровых Гробов,

расплавленных полуденных томлений,

где сонно все и где сама любовь –

лишь дар иссушенных корней женьшеня.

Тебе мои мечты и мой привет,

Тысячелетия недвижный бред!..

***

Неумолимо, как сифонофоры,

как дымные медузы папирос,

больной туман неумолимо рос;

тускнил небес лазурные фарфоры.

Взвивались траурные омофоры,

как бы в слезах - в холодных каплях рос;

для литургии тьмы слепил мороз

из тяжких туч громадные просфоры...

И вот по темным улицам иду,

кричу в тоске, в горячечном бреду

слагаю гимны я могильной яме...

И вторит мне рычание тюрьмы...

И восклицательные знаки тьмы

над бледными в тумане фонарями.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

О алтари безвыходной тоски,

немые праздничные перекрестки!

Дух навалившейся за день известки,

Глухая пыль, скрипучие мостки...

Пусть вечер благостен и небо сине, –

один стою на четверном пути, –

мне некуда и незачем идти;

сказал, – дрожу, как листья на осине...

А вот еще один. Пришел, стоит...

И перекресток пыльный, как магнит:

властительны вечерние томленья

в безмолвии неколебимой мглы

Идут часы. Куются цепи звенья.

И вот бредем назад в свои углы...

СОНЕТ С КОММЕНТАРИЕМ

Холодный белый блеск стеклянных рубок

и кукольная теснота кают, –

безмолвный в них и ласковый уют,

невыпитый вечерних мыслей кубок.

В часах песок струит поток минут,

синеют кольца дымные из трубок.

Скрипит штурвал... Смола... Гирлянда губок...

И песню тихую касанья волн поют.

Пусть буря вслед гремяще грянет злостью:

за палисандром и слоновой костью,

за жемчугом и золотым песком –

скорей рванемся мы под рокот бури...

А там – всю ночь в таверне в Сингапуре –

какао адское, любовь и ром...

Фантазии за письменным столом,

над старою и рваною клеенкой...

Своею сетью, радужной и звонкой,

со мной сплели мечту о небылом.

Тоску по синим вздохам табака,

по старым сказкам, пахнущим смолою...

И сетью этой, радужной и злою,

надолго слеплена со мной тоска.

В тревожном, ищущем и пряном зове

звон золота еще и жажда крови,

и жажда купленных и лживых ласк...

Приятно думать вновь, что в каждом лике

живут два друга старых: Хенд и Джикель-

простор, мечта... Ножей матросских лязг.

Мы – Образы живых и мертвых книг, –

с пергаментов железных инкунабул,

с листов, проникнутых биеньем фабул,

мы, бледные, мы живы каждый миг.

Наш к Солнцу путь лежал во лжи парабол.

Недосягаемо пронесся яркий Лик.

И кто-то нас безжалостно настиг

больным оцепенением сомнамбул.

И Библиотека-собор для месс:

когда родится мрак в тиши небес

и черным бархатом обтянет залы, –

взвивается наш дикий danse macabre,

и наши мертвые звенят кинжалы

под звяканье хрустальных канделябр.

В кафе безмолвие. Сигарный дым

порозовел, пронизанный закатом.

С вниманием, на шахматах распятым,

безжизненно, томительно сидим,

А вечер веет пряным ароматом,

закат зовет быть снова молодым.

Качая тихо черепом седым,

мне угрожает мой противник матом.

Спасенья нет... Какой бы яркий жест

мог оживить конец игры бездарной?

...Пойду в простор, и тихий Южный Крест

мне заблестит, простой и лучезарный...

И отвечаю, неожиданно грозя,

самоубийственною жертвою ферзя.

ЛИХОРАДКА

Когда озноб серебряные гвозди

порою мне вбивает вдоль спины,

передо мной встают дурные сны,

рисуя мне рубиновые грозди.

Я рву их, рву, исполнен странной злости

они колышутся, тарантулов полны...

Я жажду томной лунной белизны

и тишины, как на пустом погосте...

Но из рубинных ягод пауки

взбираются проворно вдоль руки,

меня ласкают так истомно сладко...

Я истерически хочу кричать,

но вдруг кладет на горло мне печать,

свою печать царица-лихорадка...

КУРТИЗАН (Из Эдмона Ризо)

У медного персидского бродяги

Он желтую жемчужину купил,

Сияющую нежной сетью жил,

Оттаявших в бледно-молочной влаге.

И зная: красота острее шпаги,

С жемчужиной принять любовный пыл

Красавице холодной предложил

Письмом на раззолоченной бумаге.

Жемчужина отвергнута. Увы!

Он не подъемлет скорбной головы,

Трудясь упорно над сонетом пленным.

Окончив, – перл старательно дробит:

Письмо ей посылая, осушит

Чернила этим прахом драгоценным.

1922

.

Свидетельство о публикации №123121307209