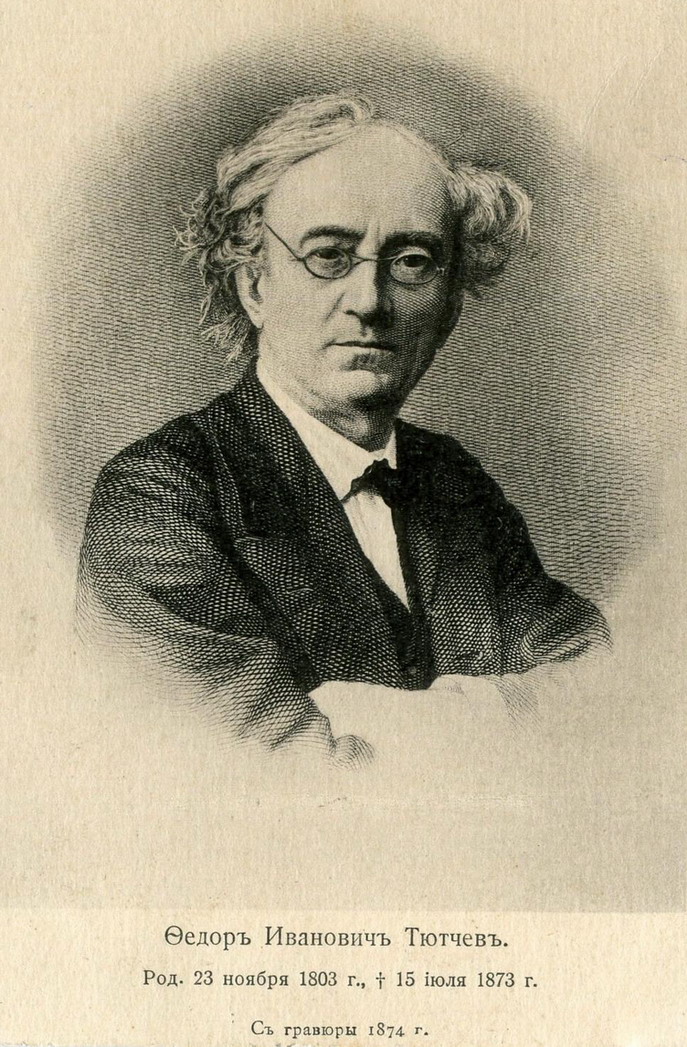

И до конца служить России. Тютчев

«Популярности мы не предсказываем Тютчеву, — писал Тургенев в журнале «Современник» за 1854 год, — той шумящей, сомнительной популярности, которой, вероятно, Тютчев нисколько не добивается. Талант его не обращён к толпе и не от неё ждёт отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не оставшейся слишком праздной. Мы не предсказываем популярности Тютчеву; но мы предсказываем глубокое и тёплое сочувствие всех тех, которым дорога русская поэзия».

Тютчев, несомненно, принадлежит к числу наиболее самобытных русских поэтов, творчество которого отмечено оригинальностью, граничащей с загадочностью. В его личной биографии, как и в истории его творчества, много белых страниц. Самый добросовестный исследователь вряд ли сможет в деталях воссоздать целостную картину его литературной подготовки и развития его поэтического таланта. Стандартные вопросы: кем были его учителя в поэзии, на каких образцах он воспитывался, к какому литературному течению примыкал, в отношении Тютчева смогут вызвать лишь более или менее правдоподобные предположения, основанные, на свидетельствах знавших его людей, например, Погодина, Аксакова.

Не ворвался ли Тютчев в литературу во всеоружии законченного таланта русского человека, обладающего при этом широчайшим европейским образованием, редкой скромностью и остроумием, который раньше других был замечен и оценен самим Пушкиным?

В превосходных степенях высказывались о поэтическом даре Тютчева — Фет, Толстой, Тургенев, Аксаков, Соловьев, отмечая, что как поэт, Тютчев стоит рядом с солнцем русской поэзии — Пушкиным; как мыслитель — с отцами славянофилами — Хомяковым, Киреевским, Аксаковым.

Фет писал, что «поэтическая сила, то есть зоркость Тютчева — изумительна. Каждый стих нашего поэта дышит тайной природы... Какою эдемской свежестью веет его весна и юг»! Фет, пораженной «смелыми, неожиданными эпитетами или бойкой метафорой», выразил свой восторг в послании к «обожаемому поэту» надписью на небольшой книжке стихотворений Тютчева:

Но Муза, правду соблюдая,

Глядит: а на весах у ней

Вот эта книжка небольшая —

Томов премногих тяжелей.

Аксаков восторгался Тютчевым, находя в нём «Пушкинскую трезвость, точность и меткость эпитетов и вообще качественных определений, соразмерность внешнего гармонического строя с содержанием стихотворения», ощущая «во всём и всюду дыхание мысли, глубокой тонкой оригинальной».

Тургенев, анализируя творчество поэта, отмечал: «На одном Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он принадлежит, и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине. Сам язык Тютчева часто поражает читателя счастливой смелостью и почти пушкинской красотой оборотов. Если мы не ошибаемся, каждое стихотворение начинается мыслью, но мыслью, которая как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления. Мысль Тютчева никогда не является нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души и природы. Самые короткие стихотворения Тютчева почти всегда самые удачные».

Лев Толстой в августе 1871 года поделился с А. А. Фетом таким впечатлением от случайной дорожной встречи с Тютчевым: «Ехавши от вас встретил я Тютчева в Черни и четыре станции говорил и слушал, и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого, и такого глубоко-настоящего умного старика».

Владимир Соловьев открывал поэзию Тютчева в качестве источника таинственных сокровищ: «Более удивительно, что в небольшой области русской литературы существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева».

При этом сам Тютчев никогда достаточно серьёзно не относился к своему поэтическому таланту, воспринимая его как эмоциональное дополнение к важнейшему делу своей жизни — государственной службе. В марте 1850 года Тютчев пишет М. П. Погодину: «Вы меня балуете вашими одобрениями и могли бы опять пристрастить к виршам, но какой может быть прок в гальванизированной музе?»

В ноябре 1859 года Тютчев посылает в письме дочери Д. Ф. Тютчевой блистательный поэтический экспромт «На возвратном пути», препровождая его пренебрежительным комментарием: «Вот, моя милая дочь, несколько скромных рифмованных строк, они помогли мне отвлечься от тягот надоевшего путешествия, посылаю их тебе вместо длинного письма»:

Грустный вид и грустный час —

Дальний путь торопит нас...

Вот, как призрак гробовой,

Месяц встал — и из тумана

Осветил безлюдный край.

Путь далек — не унывай...

Поэт точной «пушкинской» строкой передает уныние промозглой ноябрьской дороги, тускло освещенной пробившимся сквозь тучи месяцем, дарящим надежду одинокому страннику. Не эта ли длинная дорога навевала Тютчеву его мысли вдали от родины: «Может показаться нелепым и смешным, что люди, которые на протяжении тысячи лет так и не смогли организоваться более или менее прочно на своих землях, так охвачены страстью господства на чужих землях».

10 апреля 1865 года в письме князю А. М. Горчакову Тютчев предельно точно сформулирует свою политическую позицию: «Стихи, которыми вы имели любезность заинтересоваться ничтожны и были написаны лишь из чувства долга... По немецкому вопросу, поднятому в связи с другими стихами, лучшими, чем мои, сказать можно следующее. Сам Ломоносов имел своих Нессельроде и своих Будбергов, и все русские гении, во все времена, имели своих — то есть соперников более заурядных, старавшихся и нередко умудрявшихся их оттеснять и притеснять только лишь благодаря привилегиям, часто необоснованным, сочувствию, которое они находили в самом сердце верховной власти. Вот это пособничество верховной власти чужеземцам и содействовало более всего воспитанию в русской натуре, самой добродушной из всех, недоброго чувства по отношению к немцам. Поразительно то, что в течение долгого и отнюдь не бесславного царствования Екатерины это чувство неприязни к немцам у нас словно бы спало. Я нашел намедни объяснение этому в словах ее... Говоря об одном немце, находившемся на русской службе, она перечисляла его ценные и прекрасные качества и прибавила в заключение, что она, однако, не решилась бы назначить его на какой-либо высокий пост, — «потому что у него, как и у всех немцев, есть один, в моих глазах — огромный, недостаток. Они не довольно уважают Россию...».

В ноябре – декабре 1866 года поэт посылает П. В. Анненкову стихи для вечера, запланированного в ознаменование столетия со дня рождения Н.М. Карамзина: «Вы просили у меня стихов для вашего вечера, посылаю вам несколько беглых незатейливых вирш, предоставляя их в совершенное ваше распоряжение». Эти потрясающие по силе «вирши» оказались впоследствии стихотворением «Великий день Карамзина», с финальными строками, удивительно точно отражающими жизненную позицию не только Карамзина, но и Тютчева:

Великий день Карамзина

Мы, поминая братской тризной, —

Что скажем здесь, перед отчизной,

На что б откликнулась она?

При этой смеси безобразной

Бессильной правды, дерзкой лжи,

Так ненавистной для души —

Высокой и ко благу страстной

Души, какой твоя была,

Как здесь она ещё боролась —

Но на призывный Божий голос

Неудержимо к цели шла?

Умевший, не сгибая выи

Пред обаянием венца,

Царю быть другом до конца

И верноподданным России…

Две финальные строки потребует изменить цензор. Ответ Тютчева предельно лаконичен: «Майков предлагал мне свою поправку. Но она, по-моему, хуже моей. Что такое искренний сын России? Всё это не по-русски. Главное тут в слове СЛУЖИТЬ, этом, по преимуществу, РУССКОМ понятии — только кому служить? Мне, право, смешно и совестно занимать вас такими пустяками» и Тютчев предложит сильнейшую замену, предопределенную всем своим многолетним верным служением Отчизне:

Царю быть другом до конца

И до конца служить России!

Свидетельство о публикации №123120304223

Александр Шурикелло 03.12.2023 18:19 • Заявить о нарушении