Отделим зёрна от плевел. Лермонтов. Кн. 2. Часть5

Эмилия Александровна Шан-Гирей и её «Воспоминание о Лермонтове»

--------------------------------------

Часть 5

Среди множественных рассказов и мемуаров, дошедших до наших дней, свои воспоминания оставила нам и Эмилия Александровна, – к тому времени уже сменившая девичью фамилию Клингенберг на фамилию своего мужа: Акима Павловича Шан-Гирея, троюродного брата и близкого друга Михаила Юрьевича Лермонтова. Эти её воспоминания… – вообще-то, если следовать заголовку интересующей нас публикации «Э.А.Шан-Гирей. Воспоминание о Лермонтове», правильно было бы сказать в единственном числе: «воспоминание». Но. Поскольку воспоминания Эмилии Александровны отражают не только события 13 июля, а воспроизводят и многие другие случаи общения с Михаилом Юрьевичем, будем называть их во множественном числе как «воспоминания». …Итак, эти авторские воспоминания, – что касается 13-го июля, – в лермонтоведении единственны и уникальны; ибо это – воспоминания очевидца: лица, «при сём присутствовавшего», и – непосредственно в самом «инциденте» – на взгляд со стороны – лично не замешанного, и – вроде бы как – не заинтересованного в искажении произошедшего. К слову сказать, Лёвушка, – Лев Сергеевич Пушкин, – хоть при сём и присутствовал, однако никаких воспоминаний нам не оставил вообще: ни лично написанных, ни в устном пересказе другим лицам, – поэтому рассказ Эмилии Александровны для нас совершенно уникален. Именно на эти воспоминания Эмилии Александровны опираются все версии (касательно причины произошедшей трагедии) в лермонтоведении, причём авторы версий усматривают в Эмилии, – Розе Кавказа, – искомую «причину дуэли» по принципу «сherchez la femme» – «шерше ля фамм» – с французского «ищите женщину». Но эти авторы, и, соответственно, их версии – …всего лишь примитивно-поверхностно следуют пересудам «тогдашних» светских гостиных, ибо …не всё так очевидно, как это иногда кажется.

На некоторых моментах её воспоминаний мы с Вами, – после прочтения самого текста воспоминаний, – задержим своё особое внимание. При этом хочу пояснить, что перевод с французского на русский, который следует в скобках за французскими словами и выражениями Эмилии Александровны в тексте воспоминаний, приводится мною исключительно для простоты восприятия читателей.

Итак, читаем выдержки из воспоминаний Э.А. Шан-Гирей («М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», изд. Москва, «Художественная литература», 1989 г., стр. 430):

«Часто слышу я рассказы и расспросы о дуэли М.Ю. Лермонтова; не раз приходилось и мне самой отвечать и словесно и письменно; даже печатно принуждена была опровергать ложное обвинение, будто я была причиною дуэли. Но, несмотря на все мои заявления, многие до сих пор признают во мне к н я ж н у М е р и.

Каково же было моё удивление, когда я прочла в биографии Лермонтова в последнем издании его сочинений: «Старшая дочь генерала Верзилина Эмилия кокетничала с Лермонтовым и Мартыновым, отдавая преимущество последнему, чем и возбудила в них ревность, что и подало повод к дуэли».

В мае месяце 1841 года М.Ю. Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодёжи. Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие me taquiner (меня дразнить, фр.). Я отделывалась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довёл меня почти до слёз: я вспылила и сказала, что ежели бы я была мужчина, я бы не вызывала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, ненадолго. Как-то раз ездили верхом большим обществом в колонку Каррас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари «a discretion» («по усмотрению выигравшего», фр.), что на обратном пути будет ехать рядом со мною, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы они ехали подле меня и не отставали. Лермонтов ехал сзади и всё время зло шутил на мой счёт. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая в Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари.

В начале июля Лермонтов и компания устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шалями и персидскими шёлковыми материями, в виде персидской палатки, пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки. И странное дело! Никому это не мешало, и больные даже не жаловались на беспокойство.

Лермонтов иногда бывал весел, болтлив до шалости; бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо; потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили все толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: пишите! И написал он шутку-экспромт: «Надежда Петровна, // Зачем так неровно // Разобран ваш ряд, // И локон небрежно // Над шейкою нежной… // На поясе нож. // C'est un vers qui cloche!» («Вот стих, который хромает», фр.).

Зато после нарисовал ей же в альбом акварелью курда. Все это цело и теперь у дочери её.

Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин, и порешили не ехать в собранье, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «M-lle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulemeut, pour la derniere fois de ma vie» («Мадемуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни», фр.). – «Ну уж так и быть, в последний раз, пойдёмте». – Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоём острить свой язык a qui miex mieux (наперебой, фр.). Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривавшего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счёт, называя его «montagnard au grand poignard» («горец с большим кинжалом», фр.). (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «poignard» («кинжал», фр.) раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошёл к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», и так быстро отвернулся и отошёл прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на моё замечание: «Язык мой – враг мой», – Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n’est rien; demain nous serons bons amis» («Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями», фр.). Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уже рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?». Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначил день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах.

…………………………………………………………

Не знаю, насколько займёт читающую публику моё воспоминание давно минувшего, но я сказала всё, что было в продолжение двухмесячного моего знакомства с Лермонтовым. Надеюсь, что, наконец, перестанут видеть во мне княжну Мери и, главное, опровергнут несправедливое обвинение за дуэль».

(Конец цитируемого текста).

Ну, с «к н я ж н о й М е р и», положим, всё достаточно просто. На мой взгляд, чтобы раз и навсегда прекратить всяческие разговоры о том, что именно с неё была написана «Княжна Мери», Эмилии Александровне – в первой же своей публикации – вполне достаточно было (как говорится, «раз и навсегда») просто констатировать ф а к т п е р в о г о з н а к о м с т в а с Лермонтовым в м а е 1841-го г о д а, в то время, как роман «Герой нашего времени» вышел из печати в 1840-м году, то есть примерно за год до их личного знакомства. А вот, чтобы полностью снять с себя наветы про «вину» в гибели Лермонтова… здесь всё оказалось гораздо сложнее, – и наличие определённых трудностей для Эмилии Александровны мы отрицать не будем. А также не умолчим, что никто и никогда в лермонтоведении не «препарировал» так подробно и внимательно воспоминания Эмилии Александровны, как это сделаем сейчас – мы с Вами, поскольку никому и в голову не приходило подвергать их какому-либо сомнению: вроде бы, как бы – особо и не за что… Но эти воспоминания, – в плане абсолютного доверия на полное соответствие действительности, – думается, ст`оят более пристального рассмотрения, и потому – давайте вглядимся повнимательнее в интересующие нас строки. К тому же, никакой «крамолы» в том нет, ежели мы с Вами немного поразмышляем…

К сожалению, дата написания воспоминаний – Эмилией Александровной не проставлена; сам же текст не даёт никаких конкретных зацепок по году изложения воспоминаний. Нельзя исключать, что, возможно, кто-то из лермонтоведов вполне осведомлён, – но… пользуясь услугами интернета, мне, к сожалению, не удалось установить, когда и где эти воспоминания б ы л и о п у б л и к о в а н ы в п е р в ы е, – и потому, несмотря на некоторую утомительность предстоящего процесса, нам придётся самим прикинуть, когда же примерно писались интересующие нас строки…

Итак, сколько же лет прошло, когда Эмилия Александровна, наконец-таки, взялась за перо?.. Давайте анализировать. Помните, как она в своих воспоминаниях пишет: «…не раз приходилось и мне самой отвечать и словесно и письменно; даже печатно…». Учитывая, что за истекший период времени Эмилия Александровна уже вступила в брак, приняла фамилию супруга Шан-Гирей, родила двоих детишек… – времени прошло немало. Самая ранняя публикация о Лермонтове появилась, как нам известно, в журнале «Нива» за 1885, №27. Но в интернете, как оказалось, – (поклон авторской благодарности от меня за эту находку филологу Одышевой Елене Николаевне из Воронежа; закончила МГГУ им. М.А. Шолохова в Москве) – можно найти и конкретно исследуемую нами публикацию Эмилии Шан-Гирей «Воспоминание о Лермонтове» в журнале «Русский архив» за 1889 год [«Русский архив – издаваемый Петром Бартеневым. 1889. Книга вторая». Москва. Университетская типография, Страстной бульв. 1889. Страница журнала 315-я. (Библиотека «Руниверс»)]. Следовательно, мы имеем основания предположить, что исследуемые воспоминания написаны ею, спустя… как минимум 48-мь лет после 13-го июля 1841 года. Именно п р е д п о л о ж и т ь, поскольку в публикации «Русского архива» такое сообщение как «п у б л и к у е т с я в п е р в ы е» – увы, – отсутствует. (Возможно, потому, что Э.А. Шан-Гирей и ранее публиковала свои воспоминания и рассказы о Лермонтове неоднократно. Но так уж вышло, что лермонтоведению «достался» именно этот её текст).

То есть с 13-го июля 1841 года до того дня, как наш уважаемый автор взялась за перо, создавая исследуемые нами воспоминания, прошло 48-мь лет: почти пол-века… Напомню Вам, что в 1891(или в 1892-м?) году Эмилии Александровны не стало. Но что же явилось побудительным толчком к данной публикации по прошествии такого длительного времени?

Дело в том, что Эмилии Александровне не раз приходилось «отбиваться» от прямых и косвенных обвинений в убийстве Лермонтова Мартыновым на дуэли, произошедшей якобы из-за ссоры на почве мужской ревности. И мы не можем умолчать, что, например, П.К. Мартьянов, – ссылаясь на «беспристрастное и компетентное» мнение В.И. Чилаева (хозяина домика под камышовой крышей), считает непреложным фактом – факт предпочтения Эмилией Мартынова Лермонтову (см. П.К. Мартьянов, «Последние дни жизни М.Ю. Лермонтова», стр. 56).

В скобках заметим, что биограф Лермонтова П.А. Висковатый, опубликовавший свою книгу «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова» к 50-летию со дня гибели Поэта в 1891 году, на стр. 336 пишет, например, следующее: «Есть полная возможность полагать, что те же лица, которым не удалось подстрекнуть на недоброе дело Лисаневича, обратились к другому поклоннику Надежды Петровны Н.С Мартынову. Здесь они, конечно, должны были встретить почву более удобную для брошенного ими семени»… Это я к тому, что, как оказывается, не все считали Мартынова поклонником Эмилии Александровны. Впрочем, Николай Соломонович мог оказывать знаки внимания им обеим: и Наденьке тоже… (?..). А, быть может, П.А. Висковатый, не желая «выяснять отношения» с Э.А. Шан-Гирей, и делая «реверанс» в её сторону, преднамеренно назвал Н.С. Мартынова «поклонником Надежды Петровны»?.. Как говорится, «всё может быть».

Итак, что же явилось побудительным толчком к публикации воспоминаний?.. Думается, что для Эмилии Александровны это было далеко не безразлично: одно дело, когда – «кто-то» да «где-то», и совсем другое, когда… прямо в биографии М.Ю. Лермонтова при издании его сочинений – «чёрным по белому» – так и «пропечатано», что якобы она, «старшая дочь генерала Верзилина Эмилия кокетничала с Лермонтовым и Мартыновым, отдавая преимущество последнему, чем и возбудила в них ревность, что и подало повод к дуэли» (см. Лермонтов М.Ю., Соч. т. 1. Под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1887. Биографический очерк в этом издании написан А.Н. Пыпиным.)

Во-первых, упомянутый автор этой «биографии» употребляет слово «повод» в значении слова «причина», чем вводит в заблуждение читателей, так как происходит подмена понятий. А во-вторых… – конечно же, наш совет основательно запоздал, – но автору вышеупомянутых строк, – прежде, чем сообщать читателям пересуды и слухи как неоспоримый факт, – не мешало бы прежде и самому поразмыслить логически: если Эмилия «отдавала преимущество последнему», – то Мартынову вовсе и незачем было устраивать дуэль: …убивать о т в е р ж е н н о г о с о п е р н и к а, заведомо подвергая себя суду?.. – чушь какая-то.

Но почему же, всё-таки, Эмилия Александровна придавала этим слухам, – по её категорическому утверждению не соответствующим действительности, – такое серьёзное значение?.. Ответ прост: потому, что этому с большой охотой в те времена верили многие, и, в конце концов, как видим, дело дошло даже до полного официоза: до изложения её «вины» в издании сочинений Лермонтова. А это уж… как говорится, для доброго имени Эмилии Александровны – «ни в какие ворота», тем более, что и действительности – не соответствует.

Ну, да: в девичестве Эмилия была очень привлекательна, хороша собой, – что давало ей полное основание быть «разборчивой невестой», и, естественно, в мужья она хотела и богатого, и красивого, и с высоким положением в свете. Но этого, увы, не случилось… Иначе – чем можно объяснить, что замуж она вышла лишь в 1851 году, когда ей было уже 34 года, что по тем временам было слишком поздно и – практически – почти невозможно. (Впрочем, это лишь моё мнение, ни на что не претендующее). Про Эмилию Александровну в её девической молодости ходило много разных сплетен и всяческих нелестных слухов, дошедших даже до нас сегодняшних, и кои мы с Вами, конечно, «перетряхивать» не станем: у каждого – своя жизнь, и, в конце концов – кто из нас безупречен?.. Конечно же, ей льстило, что её называли Розой Кавказа: по слухам, так однажды назвал её сам Александр Сергеевич Пушкин, когда увидел хорошенькую, как картинка, девочку Эмилию… Впрочем, никто не знает точно, когда это было: то ли ей было примерно годиков 5-ть, то ли… она была уже подростком лет 13-14-ти… – ибо А.С. Пушкин бывал в Пятигорске дважды: в 1820-м и 1829-м годах... Но вот ведь что: современники Розы Кавказа, кроме слухов и сплетен, видимо, не могли не знать и лермонтовской эпиграммки весьма сомнительной похвалы: «За девицей Emilie // Молодежь как кобели. // У девицы же Nadine // Был их тоже не один; // А у Груши в целый век // Был лишь дикой человек». И всё это, как говорится, вполне «соответствовало» реальному положению дел, и было очень смешно: тем более, что Груша – Аграфена, дочь генерала Верзилина от первого брака – позже и замуж вышла за этого «дикого человека»: генерал-майора В.Н. Дикова. [Справедливости ради, надо заметить, что в печати можно прочесть и смягчённый вариант этого экспромта, где первые две строки звучат так: «Пред девицей Emilie // Молодежь лежит в пыли…»]. Есть и ещё одна лермонтовская эпиграммка по её же адресу: «Зачем, о счастии мечтая, // Её зовём мы гурия? // Она, как дева, – дева рая, // Как женщина же – фурия». Согласитесь, – тоже малоприятная «характеристика»: …m–lle Emilie выглядит, как прекрасное райское создание, а на самом деле является …фурией: неистово-злой женщиной, ну просто богиней мести из древнеримской мифологии, хлещущей кнутом безжалостно и беспощадно…

И вообще… – на фоне всех этих слухов и сплетен для стороннего наблюдателя… пусть и косвенная, но «всё-таки», – пусть даже по факту несуществующая «вина» Розы Кавказа… – так это вполне логичное, всем понятное и очень убедительное, «лежащее на поверхности и явно-очевидное» объяснение причины убийства поэта. Тем более – при абсолютном, при полнейшем отсутствии каких бы то ни было, пусть даже мало-мальски убедительных, д р у г и х п р и ч и н свершившейся трагедии. Официальная версия властей о том, что вызов на дуэль и последовавшее затем убийство… – что всё это произошло из-за обиды Мартынова на шутку Лермонтова, произнесённую пусть даже в присутствии дам… – никого не убеждала. Конечно же, при таких обстоятельствах… – здесь никак нельзя смолчать, и Эмилия Александровна взялась за перо…

Вследствие уникальности исследуемых воспоминаний – каждое печатное слово Эмилии Александровны, – в плане восприятия правдивости произошедшего, – воспринимается почитателями М.Ю. Лермонтова к а к «истина в последней инстанции»: воображение рисует нам ту самую, – примерно 25-летнюю Розу Кавказа, – Эмилию Клингенберг, повествующую о вечере 13-го июля со всей девической непосредственностью… Но. Давайте не будем забывать, что интересующие нас строки писала уже… далеко не та Роза Кавказа, а – Эмилия Александровна Шан-Гирей, примерно 75-ти лет от роду (по поводу её даты рождения и смерти в лермонтоведении есть сомнения: 1815(17?) – 1891(92?), – и думается, что жизнь… – жизнь несомненно, внесла кое-какие неизбежные коррективы в письменное изложение этих воспоминаний. Думается, что… если бы Эмилия Александровна взялась за перо… ну, хотя бы на следующий день после похорон Михаила Юрьевича, то есть 18-го июля… – ну, или хотя бы примерно через неделю-две… – то это было бы несколько иное повествование, ибо память человеческая – увы!.. – далека от совершенства. Однако не только 18-го июля, но ещё и в течение достаточно продолжительного времени ничьи воспоминания, в том числе и касательно этого инцидента – …никого не интересовали. Время же – не только стирает из памяти штрихи и смысловые оттенки, но более того: под воздействием вновь возникших обстоятельств, событий и агрессивного постороннего мнения привносит некоторые коррективы, – иногда кардинально меняющие смысл событий… даже в противоположную сторону. Думается, что этим несовершенством человеческой памяти вполне можно объяснить и то, что 13-ое июля 1841 года автору воспоминаний «помнится» как воскресенье, а на самом деле был – вторник; автору «помнится», что «Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск», в то время, как Лермонтов и Столыпин лишь последние несколько дней июля, как переехали в Железноводск и сняли там жильё для продолжения курса лечения железными водами. Если тестировать воспоминания на максимальную приближённость к объективной правде, – то нельзя не обратить внимания, что очень многое, формирующее наше мнение о личности поэта, автор воспоминаний Эмилия Александровна доносит до читателей – со слов посторонних лиц, которые и сами-то… лишь «что-то от кого-то где-то и когда-то» слышали. Например, она пишет:

«После уже рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?». Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначил день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах»…

Остаётся лишь сказать «спасибо», что Эмилия Александровна не забывает поведать нам, что она «это» от кого-то и когда-то слышала…

Но мы-то с Вами знаем, что… «в передней» дома Верзилиных разговора у Лермонтова с Мартыновым о дуэли не было вообще, и выходили-то они «из гостей» компанией, кому было по пути идти к своему жилью в одном направлении (Глебов, Лермонтов, Столыпин, Трубецкой, Мартынов, Васильчиков и, возможно, что ещё кто-либо…), – уж если верить самому Мартынову. Не было также и никаких «стараний товарищей к их примирению», – а была лишь л о ж ь о «стараниях» со стороны привлечённых к уголовной ответственности за-ради собственного оправдания; то есть «стараний» не было вообще: как не существовавших в природе по факту. А в-третьих, мы с Вами знаем, что эти пресловутые «лермонтовские насмешки»… – если (и когда) возникали, то не по зловредности характера, а только лишь по остроте и живости мышления; и только для того, чтобы «не умереть со скуки» в маленьком курортном Пятигорске. Всего лишь – этакая «гимнастика ума»: ибо всегда лермонтовские остроты с нетерпением ждали взаимности, причём, блистательно-остроумный ответ на свою шутку Михаил Юрьевич, – по воспоминанию одного из современников, – воспринимал с восторженным удовольствием. Знаем также, что карикатуры в альбоме у Лермонтова, как помнит даже и сама Эмилия Александровна, отражали ежедневную, – или почти ежедневную, – пятигорскую жизнь всех окружающих… А по воспоминаниям современников Михаил Юрьевич – на удивление – порой очень хлёстко изображал и самого Михаила Юрьевича в саркастически-смешном виде «Маёшки»…

Но Эмилия Александровна – …многого не знала, да и не могла знать, поскольку Михаил Юрьевич как возможная «партия» для создания семьи – ею, в принципе, не рассматривался, и личная жизнь Лермонтова во всяких подробностях …её, естественно, не интересовала. В своих воспоминаниях она всего лишь добросовестно пересказывала то, что услышала от других: не вникая, не анализируя, не перепроверяя, а …просто принимая на веру... (Ну, не «лермонтовед» же она!). Становится понятным, что, в конце концов, с годами к её воспоминаниям примешалось впечатление от официальных выводов судебного решения и общепринятого общественного мнения как следствие того, а, следовательно, и вытекающее из бытующего в те времена мнения – «сам виноват»… И вот эти мотивы «сам-виноватости» …этак невинно и, как бы не навязчиво, но ярко и с подробностями, расцветают в её воспоминаниях, – из чего многочисленному читателю, формирующему личное мнение о причине вызова на дуэль, не остаётся ничего другого, как, смирившись, со вздохом покорно принять факт «вредности характера» поэта Лермонтова и его трагическую гибель как… расплату за «собственный язык». С чем согласиться нам с Вами, дорогой Читатель, никак невозможно.

И вот Вам – первое, с чем не согласилось моё внутреннее интуитивное «Я».

Не знаю, как Вы, мой дорогой Читатель, восприняли слово «ссора» в тексте Эмилии Александровны, – но для меня оно выскочило «как чёрт из табакерки». Дело в том, что картина событий, описанная Эмилией Александровной, даёт чёткое представление лишь о м о м е н т е неприятной размолвки, то есть отношений непродолжительно-мимолётного разногласия, причём, исключительно и только со стороны одного Мартынова, – а ещё точнее, о «выговоре» Мартынова …лермонтовскому весёлому настроению на контрасте собственной «озабоченности» какими-то неприятностями. Но никак не о ссоре в полном значении этого слова, ибо ссора предполагает обязательную взаимную неприязнь (не важно, кто начал первый), а именно: взаимность перебранки; серьёзность предмета ссоры; а также взаимное состояние вражды. Ни-че-го подобного во взаимоотношениях Мартынова и Лермонтова не было, что позже подтвердили в суде все участники судебного следствия, в том числе и прежде всех – Мартынов: заявлявший значительно позже (уже после суда), что «убийство произошло случайно, а у него причин убивать Лермонтова – не было. Никаких». По воспоминанию современников – над картинной воинственностью Мартынова подтрунивали и шутили «все, кому не лень», ибо, согласитесь, офицерам, состоящим на военной службе в действующей армии, смешно лицезреть в курортном и «скучном» Пятигорске «на водах» – «отставного майора», всячески позиционирующего себя как «вооружённого до зубов» боевого офицера, «через два часа уходящего на последнюю смертельную роковую битву с горцами»… (К слову сказать, Мартынов в ы н у ж д е н н о ушёл в отставку по скрытой от нас причине из Казачьего Гребенского полка, а военная форма полка – именно черкеска тёмно-коричневого цвета с эполетами; эполеты же – Мартынов в отставке носить не имел права)… Но вернёмся к «шуткам». Так вот эти шутки по адресу «воинствующего на пустом месте» Мартынова, в принципе, давно прижились в среде офицерской молодёжи, – тем более, что шутили все и по любому подходящему поводу: молодёжь всегда готова посмеяться… Так что – этот «выговор весёлому настроению» нельзя назвать ни событием, ни происшествием. К тому же, «всё действо» произошло буквально в течение двадцати-тридцати секунд, в любом случае – не более минуты: то есть так быстро, что никто из остальных гостей, находящихся в доме, совершенно – ничего – и не слышал, и не видел… Думается, что слово «ссора» появилось из-под пера Эмилии Александровны лишь под воздействием многолетнего влияния на её рассказы личного мнения её собеседников, которые, конечно же, всегда «вставят свои пять копеек»: ибо все они, имея в виду причины дуэли, называли это только одним словом: «ссора»: ну, а к а к без ссоры? – и с чего ж, тогда, дуэль, – простите?.. Думается… логично было бы, ежели б Эмилия Александровна подвела итог этой части своих воспоминаний несколько иначе: не «Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора», а примерно так: «Вот и всё. Никакой-такой ссоры в нашем доме не было», – как, впрочем, и показала под присягой в суде её матушка Мария Ивановна, являясь, кстати, единственным свидетелем по судному делу вообще (не считая крепостных слуг Лермонтова и Мартынова, которые на вечере в доме Верзилиных, естественно, не присутствовали).

Но давайте не будем забывать, что злые языки обвиняли именно Эмилию-Розу Кавказа в том, что она, кокетничая и «раздавая авансы» обоим ухажёрам, являлась главной виновницей в произошедшей дуэли; и что убийство Михаила Юрьевича «на дуэли» – это прямое следствие ревности, взаимно-возникшей у Мартынова и Лермонтова из-за соперничества в ухаживании за Эмилией… Вот поэтому слово «ссора» не могло не появиться в её воспоминаниях: ведь она, отводя от себя вину в глазах светской общественности, старалась переадресовать причину убийства… на ту же самую пресловутую «ссору» в её гостиной, – но только возникшую, мол, вовсе не из-за неё, а по причине обиды Мартынова на шутку Лермонтова по поводу его огромного кинжала. Поэтому «в подтверждение» – и вовсе не случайно – здесь у неё появляется фраза о том, что «…Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками…».

Но, категорически отвергая личную причастность к мимолётному «конфликту настроений», названному ею «ссорой», автор воспоминаний, естественно, не может не дать читателям и кое-какого разъяснения: ведь если она, Роза Кавказа, – совершенно ни при чём, то… как же объяснить факт свершившегося 15-го июля убийства Лермонтова буквально через сорок с лишним часов (то есть неполных двое суток) после приятного вечера в доме Верзилиных?.. А вот тут в её воспоминаниях – выдвигаются на первый план и вступают в силу – «вредный характер» и «злоязычность» автора романа «Герой нашего времени», знаменитого уже в обеих столицах. И Эмилия Александровна подробнейшим образом описывает нам «особенное удовольствие» Лермонтова «шутить на её счёт, дразнить и злить» её… Нет-нет: конечно, в свои «75-ть» она вовсе не желала бросить даже малейшую тень на общепризнанный гений поэта, но… мол, «излагаю, как было»: нет, не кокетничала. Нет, не ухаживал. Нет, никто никого не ревновал. А ссора с Мартыновым… – так это из-за «надоевших насмешек» Лермонтова… И даже более того: она пишет, что когда к ним присоединился Л.С. Пушкин, «…который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоём острить свой язык a qui miex mieux (наперебой, фр.)», – то она их даже …«предостерегала»…? Естественно, возникает вопрос: от чего предостерегала, если по её же рассказу «ничего злого особенно не говорили, но смешного много». Думается, что этой фразой Эмилия Александровна – как автор, далёкий от изысков литературного мастерства, – подчёркнуто старается, как бы …обособиться от неожиданного инцидента, тем самым снова и снова «доказывая» свою непричастность к дуэльным событиям. Поэтому Мартынов у неё… и «губы закусил», и «побледнел», и «глаза его сверкнули гневом»… И все эти «подробности» сообщаются нам лишь для того, чтобы усилить впечатление читателя о сильном гневе Мартынова, который просто не мог не вылиться в «вызов на дуэль»... Ну, уж позвольте здесь слегка усомниться: в той июльской жаре при духоте маленькой гостиной – возможно скорее покраснеть, чем побледнеть… Но она – не владела писательскими навыками, и не нашла ничего более подходящего, чтобы выразить изменение в лице Мартынова, кроме, как употребив обычный литературный штамп: «Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом…». Конечно, вполне можно допустить, что глаза Мартынова действительно «сверкнули гневом», – но дело-то в том, что Мартынов уже привык к постоянным шуткам от разных лиц насчёт своего «огромного кинжала», и в глазах его, я думаю, скорее можно было увидеть не столько «гнев», сколько «решимость незамедлительного ответа» с желанием прервать и осадить весёлое настроение компании.

[Кое-кто из читателей может ухмыльнуться: а-га!.. – конечно же, в 2023-м …мы знаем «лучше», чем те, кто при всём этом присутствовал в 1841-м!.. Ну, скажу я вам: доверять моей интуиции – вас никто и не заставляет, но – иногда – «со стороны»-то …виднее].

И вот ещё что. …Уж не знаю, как Вас, дорогой Читатель, но меня как-то… – я бы сказала даже… – покоробили вот эти строки: «…Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие me taquiner [меня дразнить, фр.]. Я отделывалась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довёл меня почти до слёз: я вспылила и сказала, что ежели бы я была мужчина, я бы не вызывала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что, наконец, вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, ненадолго».

Даже если так оно и было, и Лермонтов «допекал» её своими поддразниваниями, то воспроизведено это на страницах воспоминаний – исключительно в угоду сторонникам «сам-виноватости» в доказательство собственной непричастности к произошедшему убийству поэта. А это звучит …прямо-таки, скажем, в унисон с мнением Васильчикова о том, что …мол, «если бы не Мартынов – то всё равно кто-нибудь вызвал бы Лермонтова на дуэль» из-за несносного характера… Но применительно к Васильчикову – это объяснимо, а вот Эмилия Александровна, к сожалению, льёт воду на мельницу циничных лжецов… – не придавая этому никакой значимости, не задумываясь «чем это отзовётся» в формировании мнения о личности Поэта в дальнейшем. …Однако, предвидеть всего – невозможно, и к тому же, Эмилию Александровну заботило лишь одно: «Надеюсь, – завершает она своё повествование, – что, наконец, перестанут видеть во мне княжну Мери и, главное, опровергнут несправедливое обвинение за дуэль».

Но вернёмся ещё раз к вышеприведённой цитате, бросившей «невинную» тень на нашего любимого поэта, и преподносящую личность Лермонтова …как беспричинно-колкого и озлобленного на весь мир человека, что противоречит действительности. Ведь Эмилия Александровна …могла бы, к п р и м е р у, сказать и так: «…Нет, Михаил Юрьевич не ухаживал за мной в общепринятом понимании, как обычно ухаживают молодые люди, а именно: говорят комплименты, вздыхают о любви, дарят цветы, угощают сладостями, урывают момент тайком приобнять... – то есть всячески стараются понравиться, делая приятное. Видимо, Мишель понимал, что любой другой союз, кроме, как соседско-приятельский, у нас невозможен. …Да, он был желанен и интересен, – но лишь как гость, как признанный в столичном свете талант и неординарная личность, как интереснейший и умнейший собеседник. Но – не более того. И зная это, он, тем не менее – всячески старался вывести меня из состояния женского равнодушия и пробудить моё любопытство, мой интерес к своей особе, …идя от обратного: он затеял со мной этакую игру: постоянно меня поддразнивал, вызывая на проявление чувств, на реакцию – пусть даже и отрицательную; однако обид и ссоры не допускал… Быть может, потому, что ему было скучно и хотелось какого-то разнообразия; быть может, в нём говорило уязвлённое мужское самолюбие… – да и мало ли почему…».

Впрочем, конечно, она «могла бы» так написать, если бы это понимала. А, быть может, и… очень даже понимала, но …не хотела читателям в этом признаться, так как общественность всё равно истолковала бы это как всё те же «ухаживания», в чём её и обвиняли. Однако, здесь можно – от всей души – ей лишь …посочувствовать, ибо, отбиваясь в глазах общественности всеми доступными средствами от каких бы то ни было ухаживаний поэта, – она не знала, и не могла знать, что «ухаживал» или «нисколько не ухаживал»… в действительности вовсе – и совершенно – не имеет никакого значения, так как н е и м е е т никакого отношения к п р и ч и н е убийства. Но кто же тогда мог что-нибудь понять в этих сплошных «непонятках»?..

Кстати, почему же неоднократные категорические отрицания своей причастности к дуэли со стороны Эмилии Александровны – упорно не принимаются во внимание и некоторыми сегодняшними лермонтоведами, продолжающими и в наше время утверждать, что причиной всему – «мужская ревность»?.. Да по тому же по самому: они тоже, как и современники Эмилии Александровны, не могут представить себе – и не знают – каких-либо других причин для дуэли, «окромя» ревности: «шерше ля фамм», – и всё тут.

Но давайте и мы с Вами, дорогой Читатель, как говорится… глаза-то «разуем».

Из того, что сообщила нам Эмилия Александровна, утверждая, что Лермонтов только тем и занимался, что всего лишь «от нечего делать» старался её «разозлить и вывести из терпения», – неизбежно вытекает лишь один вывод, причём, «с точностью до наоборот»: поведение 26-тилетнего Лермонтова красноречиво говорит… именно об ухаживаниях. Судите сами. Тонко чувствующий мир поэт, художник, музыкант… – умеющий ценить красоту, и особенно женскую… – великолепный наездник и отважный офицер. Настоящий мужчина. Да это видно невооружённым глазом, что он, конечно же, намеренно «вызывал огонь на себя», стараясь как-то занять мысли Розы Кавказа своей особой, вызвать заинтересованность собою, – пусть даже по вектору «от ненависти – к любви». Если обратиться к воспоминаниям людей знающих кое-что об этом, то, например, у Мартьянова со ссылкой на рассказ В.И. Чилаева, написано: «…с конца июня и началось со стороны Лермонтова усиленное бомбардирование эпиграммами и карикатурами Мартынова и самое тонкое и любезное поддразнивание m–lle Верзилии, как он стал называть Эмилию, соединив в этом названии начало фамилии её отца «Верз» и конец её имени «илия». К этому же времени относится и брошенная им по её адресу эпиграмма: «Зачем, о счастии мечтая,/Её зовём мы гурия? …» (см. П.К. Мартьянов, там же: стр.57). Несмотря на то, что, описывая конную прогулку в «колонку Каррас», Эмилия Александровна пишет «Лермонтов ехал сзади и всё время зло шутил на мой счёт», – …позвольте это её «зло шутил» воспринимать как кокетство: ну разве же… «тонкое и любезное поддразнивание» может восприниматься, как выплески настоящего злобствования?.. В конце концов, чтобы даже просто прислать «огромный прелестный» букет цветов Розе Кавказа, подчёркивая своё внимание к ней, – нужен… – согласитесь, дорогой Читатель, – …элементарно нужен повод. Наш изобретательный и умный, «неугомонный» Мишель, затевая «пари» с Эмилией на конной прогулке в «колонку Каррас» (ныне пос. Иноземцево), знал заранее, что при любом исходе затеянного им спора… он всё равно выиграет. – Ну, надо же было как-то разнообразить эту скучную жизнь тихого курортного Пятигорска!.. И почему не поухаживать за красивой девицей, если, во-первых, это приятно; во-вторых, интересно и занимательно; а в-третьих, …и делать-то больше нечего?.. Кстати, по рассказам В.И. Чилаева, хозяина домика под камышовой крышей, – после одного из пятигорских балов Лермонтов на вопрос: «Ну, как веселились вчера?» отвечал: «Ах, как все ваши грации жеманны – мухи дохнут!» (см. П.К. Мартьянов, там же, стр. 13). Как видно, Мишель старался встряхнуть эту пресную, порядком надоевшую «жеманность», и вернуть m–lle Emilie естественную непринуждённость в общении… Но… – как это там, у нашего любимого А.С. Пушкина: «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»…

К тому же, Лермонтов всегда нуждался в новых историях, в новых впечатлениях, новых наблюдениях за поведением людей в тех или иных обстоятельствах… – в новых темах для творчества. Поэтому его «скука» – далеко и вовсе – не равна «скуке» людей нетворческих. Михаил Юрьевич – постоянно что-то писал…– что-то рисовал… – что-то читал… – о чём-то сосредоточенно думал, обособившись в своём творческом одиночестве… Он всегда был занят, и «скучал» только от нехватки материала для нового творчества…

…Конечно, Эмилия Александровна не знала, – да и не могла знать, – истинный умысел судебно-следственного «раздувания» полной ничтожности произошедшего в «причину для убийства»; по факту же – из «ничего» появилось «нечто», и это «нечто» стало называться «ссорой». Но именно в воспоминаниях Эмилии Александровны это слово «ссора» – «работает». Работает против Лермонтова. Работает – на безусловном доверии к автору, и для многочисленного читателя …воспринимается как абсолютно достоверное и убедительное. К сожалению, эта читательская вера в абсолютную достоверность этих строк – лишь подкрепляет циничную ложность официальной версии «сам виноват». Вот почему мы с Вами остановились на этом так подробно.

О том, что лермонтовская шутка вполне безобидна так же, как и беззлобна, – свидетельствует само поведение якобы «обиженного» Мартынова. Совершенно очевидно, что Мартынов отнюдь не задумывал этот «конфликт» заранее: видимо, он вовсе не намеревался искать повод на вечере у Верзилиных, чтобы «прицепиться к чему-нибудь» и свести это «что-нибудь» – к ссоре с Лермонтовым для последующего вызова на дуэль. Иначе, – будь он готов к такому заранее, – его реакция на шутку Лермонтова была бы кардинально другою. Исходя из письменных показаний Мартынова в суде, он, Мартынов, постоянно подвергался «остротам, колкостям и насмешкам на свой счёт» со стороны Лермонтова, одним словом, «всему, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести…». И, если бы это было правдой, и «бедному» Мартынову стало уж совсем «невмоготу», – что, по мнению суда, «вывело его из терпения»… – то к а к надлежало бы прекратить неудержимый поток неприятных «насмешек»?.. Да не нам учить изворотливого Мартынова: в таких случаях «всегда и всех – во все дуэльные времена» выручала банальная пощёчина со словами: «Вы слишком много себе позволяете!.. Завтра я пришлю Вам своих секундантов». Но… странно: …ни-че-го подобного не произошло, – а, казалось бы… чего уж проще!?. Как ещё-то остановить этого «острослова» Лермонтова, доведшего несчастного и безвинно-страдающего Мартынова …до взрывоопасной «точки кипения»? Но время шло, вечер продолжался с танцами, играми, с шутками и хохотом… После мартыновского «выговора» Лермонтову до окончания вечера, когда гости стали расходиться по домам, – прошло достаточно много времени: два часа?.. – три?… Похоже, что как раз за это время… отношение Мартынова к мимолётной ничтожности произошедшей размолвки вдруг круто изменилось: произошла перенастройка поведения Мартынова. Как будто вдали от посторонних глаз и ушей – кто-то, «какой-то господин», играя на струнах мартыновского самолюбия, усердно и успешно «накачал» его ненавистью и нетерпимостью к весёлому остроумию Лермонтова. И Мартынов – предсказуемо «повёлся», – по пути к своему жилью возобновляя уже совершенно позабытую размолвку и возводя её в степень серьёзного конфликта, – на что Лермонтов был вынужден лишь в недоумении «развести руками»…

Мартынов… повёл себя как человек з а в и с и м ы й, коему «сделали предложение, от которого нельзя отказаться». И этим «господином» был… не кто иной, как – «князь Ксандр»: тот самый «серый кардинал», оставшийся в тени, и вроде бы-как бы «случайно» оказавшийся с е к у н д а н т о м – Александр Илларионович Васильчиков: а ему… – б ы л о, за что н е н а в и д е т ь Лермонтова. Свести личные счёты чужими руками… – используя, например, уязвлённое самолюбие внезапно-отставного майора Мартынова, так бездарно зарубившего собственными руками свою успешную военную карьеру и усердно стремящегося как-то исправить свои «огрехи»… – так чего же ещё и хотеть?!. «Инструмент» – сам – «идёт в руки». Бери.

Продолжение: Часть 6. Как и зачем «повод» выдали за «причину»

http://stihi.ru/2023/12/01/6845

Вернуться: Часть 4. В доме Верзилиных, 13-го июля 1841 года, вторник

http://stihi.ru/2023/11/30/5697

Свидетельство о публикации №123120100642

http://runivers.ru/bookreader/book408980/#page/337/mode/1up

Хммм... Прямо заинтриговали, при чем тут Васильчиков... Ему-то на какую мозоль наш Мишель наступил?..

Элени Иргиз 01.12.2023 11:22 • Заявить о нарушении

Вношу изменения в текст, и хотелось бы знать Ваши паспортные данные (ф.и.о.),- чтобы выразить благодарность не "Элени Иргиз", а реальному филологу. Или... это не псевдоним?

С уважением и поклоном благодарности

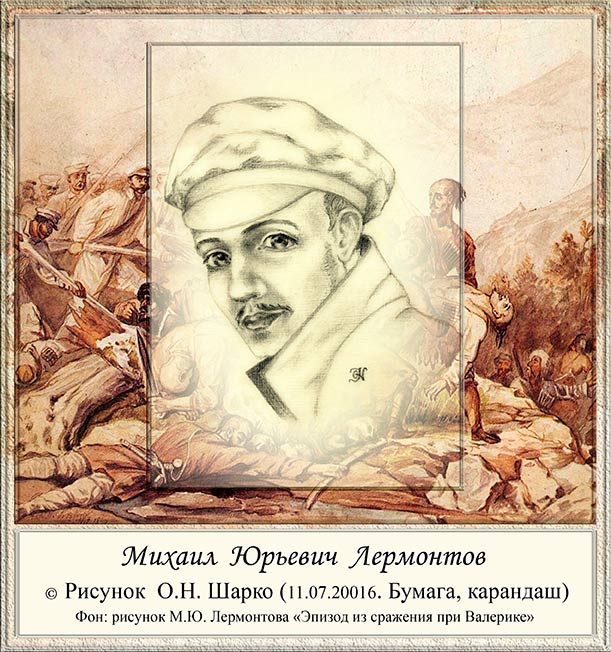

Ольга Николаевна Шарко 01.12.2023 18:43 Заявить о нарушении

Элени Иргиз 01.12.2023 18:59 Заявить о нарушении

Ольга Николаевна Шарко 01.12.2023 19:07 Заявить о нарушении

Ольга Николаевна Шарко 01.12.2023 19:11 Заявить о нарушении

Элени Иргиз 01.12.2023 19:24 Заявить о нарушении

Элени Иргиз 01.12.2023 20:03 Заявить о нарушении