Капитанская бочка

Я НЕ являюсь автором,либо соавтором, лишь хочу что бы как можно больше людей ознакомились с этим уникальным произведением и погрузились в атомсферу самобытной казачьей старины.

Баженов Евгений Александрович. Родился в Оренбурге в 1971 г. Закончил факультет иностранных языков. В течении 35 лет занимается переводами и преподаванием языков, в том числе, в ВУЗах. Рабочие языки - английский, немецкий, испанский, французский. Осуществил ряд театральных постановок со студенческим франкофонным театром, в 2004 - лауреат всероссийского театрального фестиваля Alliance Fran;aise. Помимо западноевропейских языков, пристальное внимание уделяет славянским, владеет украинским, сербским, древнерусским и церковнославянским языками. В 2002 году Оренбургским книжным издательством был издан Словарь говоров яицких казаков. Изучив этот словарь, Евгений Александрович написал на яицком диалекте, практически утраченном на сегодня в живом общении, художественное произведение в жанре сказки. Это стилизация под народные сказки народов Южного Урала - казаков, а также башкир и казаХов. Все сюжеты полностью оригинальные, заимствованных нет.

ЧАСТЬ 1.

Вот, про Пугачёва много уже порассказали и песен попели не токоль что на Урале, а и по всей Руси. Да правды толком никто не сказал, хотя и знают везде: и в Яике, и в Илеке, и в башкирах, и в киргизах сроду старики сказывали, как всё простиралось, ну знамо все шептушком: не приказано было. А в Олинбурхе и в помине не знали. А Пугачёв, он токоль до Олинбурха и дошёл, там и приостановился. Жил он там и на Форштате, и на Бёрдах, и в городе, и там знали его везде хорошо, хотя и не понимали, кто он таков, и про него разно сказывали, да из того токоль одно верно – что он с Дону был, Зимовейской станицы казак. Так оно и по-правдому.

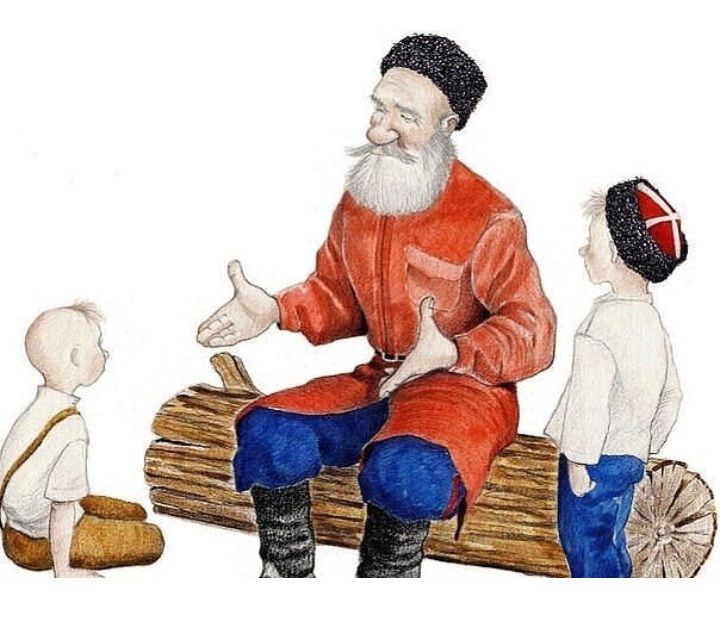

КАК ЕМЕЛЯ У ДЕДА ПУГАЧА В ДЕТЯХ ЖИЛ

А дед его был набеглый на Дон из хохлов Михайло Пугач. Это хохлы так филина зовут.

Емелин дед и был – чистый филин, глазастый, да бровастый. Ишо, бытта знали про него, что он – ворожец, может филином обращаться и все на свете знает. И что, бытта, он этому всему приучился от самого Стеньки Разина. Станичны говорили, что Пугач еще мальчиком вместе с Разиным на промысел прибился, так и пришёл с ним на Дон, в Зимовейску.

Теперь, Михайлин сын Иван Пугачёв, отказаковал рано. У жены его остались два сына – Дементий да Емельян и две дочери – Ульяна, да Федосья.

Дементий-от постарше, он матери подмога был, а Емеля – маненький, роток

лишний, мать его деду Пугачу в дети и отдала.

Тогда все и началось.

Маманя Емеле колыбельны песенки про кота певала:

Кот – коток,

Серенький хвосток,

Приходи ночевать,

Емелюшку качать.

Дед ему уже песен-то не пел. Но так приговаривал:

Небо – небушко,

Укрой мово детушку.

Войди ему в ясны очи,

Отгони от него лихо бессонное,

Чёрную немочь, страх ночной,

Положи на него светлый сон.

Спит он до утра белого, просыпается зарёю красной,

Умывается росою светлою.

А лихо бессонное, чёрная немочь,

Да ночной страх

Идут в сырую землю, в чёрную воду.

А по чёрной воде – ко злым людям

На вечные веки.

Слово моё крепко,

Что я сказал – никто не отскажет.

Так вот Емеля во сне солнушко со звёздами видал сверху, а под низом, в сырой земле видал страшнеющие чёрны воды: глянешь – дух займётся. А по дедынькиной сказке ему и на те на воды глядеть не страшно было.

Так и вовсе–совсем ничего не боялся, во сне отучился, наяву перестал страх знать.

Опосле дедынька ему и друге сказки сказывал. И про Бову-королевича, и про Добрыню Никитича, и про Змея-Горыновича. Спросит, бывалыча, Емеля: "А почему, дедынька, Змея Горынычем зовут?"

"А потому что живет он на Яике, а Яик от веку Горыновичем величают".

"А где ж он, Яик-от?"

"Ишо повидишь, будет время, сам там будешь", – говорит Пугач. Емеля и подумает: "Как ето дедынька знает, что бытта я на Яике окажусь?"

Много сказывал ему дед и про Разина Степана Тимофеевича, и свои бывальщины молодые, и про то, как он Пугачем стал. Было ето так.

Однысь надумался Степан Тимофеевич его своей ворожбе приучить. Но наперво захотел ему испытку сделать. "А сходи-кось, Мишаня, говорит, вон в ту баню на Пасху (а была страшная неделя), сходи, тамо банник живёт. Заутреней пойдешь – он спать будет на полке, на Пасху одна всего в году ночь, когда банник от своих дел отдыхает. А под головой у него шапка – невидимка. Ты её возьми, да бежай в церкву, да смотри, не спотыкнись, не оглянись, а то, неровён час, услышит, проснётся, застигнет и сгырбастает тебя – кончина веку тогда".

Ну, пошёл Мишаня в баню, роба на него нашла страшенна, но виду не даёт. Заглянул, а в бане храп стоит такой, аж стены трясутся: на полке спит мужик огромнеющий, волосатый, руки-ноги пораскинул – одна лапа с пол-лавки, один кулак с ведро.

А под затылком у него шапка. Мишаня ее хвать, потянул. Банник-от во сне зашевырялся, просопел что-то, мол, разве утро уже? А Мишаня угукнул, пугнул филином. Банник перевернулся на бок и дальше храпит: решил, чать, что ночь. А как перевернулся – и шапку ослобонил. Мишаня с шапкой и мызгнул за дверь, и пугнул обратно филином: "Спи, ночь ишо!" А там – бечи до церквы без останову. Так его с той поры Пугачем ругать стали. А Степан Тимофеевич поманеньку ворожбу и заклятье ему передал. Емеля просит: "Научи меня".

"Погоди манёхонько, подбольшешь – тогда", – отвечает дед Пугач.

А пока подбольшевал, он его всему казачьему приучил: и на лошадях ездить и саблей махать и копьём колоть. Сам-то хошь и выжимши лет, а был дед Пугач поркий, ко всему горазд, не хуже молодого казака. И сказок всяких насказывал - стал Емеля такой байка к пятнадцати годам, что хотя день будет сказывать – заслушаешься. Только беда, как занятны ему были слова, что дедынька на траву, на баню, на закат, на восход скажет, а с этого всё ладно выходит. Так и не отступает от деда "учи, говорит, и учи!" Однова дед Пугач ему и говорит: "Ну, пойдём в лес. Сегодня учить тебя стану"! Вот, пошли. Привел дед мнука на полянку тиху-натиху, далеко в лесу, дорогу-ту и не упомнишь.

"Ну, говорит, теперь слушай, Емеля, что я говорить буду. Ежли правильно возьмёшь на память, да повторишь, так не глядя из лесу выйдешь, хоша и путя не помнишь, да и отовсюду выйдешь завсегда". Стал Емеля слушать, да на память брать:

От моря до моря,

Через лес, через поле

бежит дорога,

Ни близка, ни долга,

Ни узка, ни широка.

Никто по дороге не ходит,

Никто начала-конца ей не знает.

Нет следа на ней, нет приметы.

А я, раб божий, встану на дорогу

Бесследну-беспамятну,

Пойду благословясь,

Пойду не оглядываясь.

И выведет меня дорога от моря до моря,

От поля до поля.

И не запнусь я, не преткнусь,

Не собьюсь я с пути.

Слово мое крепко.

Никто его ни огнём не сожжёт,

Ни в воде не утопит,

Ни словом не пересилит, не переговорит.

Ну, Емеля за ним всё добрым порядком повторил и пошёл из лесу. Ноги сами и вынесли. С того времени он, где ни заблудится, скажет слово, как дед учил – отовсюду выходит.

Маненько опосле дедынька его и другому всему приучил: как заговориться от огня да от воды, от всякого железа и от бойца, и от заклятья, и от сглазу. Да и как врагу-заклятчику обратно сромадить – тоже всё научил. Емеля слово легко брал, и так сильно у него выходило, что не слабже дедова заклятья. Так его дедынька остерегал: "Зря слово не говори, в шутку ли, без нужды: понапрасну и слово и силу свою износишь. То же и по осердке сгоряча не говори. И чтоб никто не слыхал твово слова, есиль не хочешь учить его заклятью. А кажного, кто покажется тебе, не учи. А есиль не тому человеку слово отдашь – ему токоль хуже будет. А тот человек, ай не тот – ето ты сам поймёшь, а как – рассказать нельзя".

"А есть ли где книга, чтобы в ней слова и заклятья написаны?" – спрашивает Емеля. – "Разве научиться мне грамоте, так крепче слово буду знать?"

"Нет, Емеля, есиль ты слово памятью и сердцем взял, то слово – с тобой. Так слово сильней, чем по-писаному. И в нём твоя сила, и в тебе его сила. А когда напишут слово, то на виду у всех уходит его сила, ветер развевает, солнце выжигает – ничего не остаётся. Не учи грамоту, Емеля, горе одно от неё да лукавство".

Так Емеля грамоте и не знал, да и знать не больно хотел. А хотел не токыли слово знать, а и поболее.

Дед Пугач ему торопиться не приказывал, "всему, говорит, свой черёд и время, гляди за белым светом покам, да над тем, что ты видишь, подумывай". Думать его загадками научивал: "Подумай, мнучек, как по-разному на свете притчится: есиль ты идёшь, а тебе тюлька дорогу перебежит, а бежать будет в пазуху – стал быть, слева направо – тогда ето тебе к доброй дороге да к добру всякому, а есиль из пазухи – справа налево – то не к добру вовсе-совсем. Дак вот у нас пазуха на левую сторону закрывается, а у ляхов, к примеру сказать – направо, а то и с двумя бортами. Есиль перебежит ляху дорогу лиса да справа налево, то ему будет в пазуху, а вроде как ета сторона по-нашему несчастливая. Что будет ляху, горе ай удача?"

Емеля говорит: "Я думаю так, что есиль наша лиса, то беда ему, а когда польская – то счастье".

"А есиль киргизская?"

"А у киргизов на какую сторону пазуха закрывается?"

"А киргиз рубаху может налево запахнуть, а халат – направо, ай наоборот. Вот и реши, кому да как такая стреча с тюлькой повернётся".

Думал Емеля, думал да и говорит: "А ето, как захотеть – с охотой да знанием можно любой случай по-всякому да по-разному развернуть. На то, небось, и заговор, и сила нам дадена. Её токоль найти ко времени да применить надобно".

"Молодец, Емелюшка", говорит ему Пугач.

КАК ЕМЕЛЯ ЛЕТАТЬ УЧИЛСЯ

Спытывает часто Емеля: "А что, дедынька, с ветру ли говорят люди, что ты филином летать можешь, ай правда"? Дед Пугач смехом и отвечает: "Кто видал, тот правду сказал, а кто следом летал, тот и говорит с ветру, бежит до ветру, из кустов брешет ровно муйнак, ветер носит, а друге с ветру ловят и обратно говорят". Ну Емеля так и запросился: "Скажи, да скажи"! И вот как-то возьми дед, да и скажи: "А пойдём-кось, мнучек, в лес". А дело было уж позднень-темнынь, ветер с ног валит, на небе хмарь. Вот пришли они на полянку. Тут Емеля ишо не бывал. Дедынька-от его кажен раз на другу полянку важивал, много у него в лесу затихов разных было. Емеля думал, уже все их знает, а тут незнакома полянка. Толечко пришли – ветер стих, звёзды запрыгали. Дед Пугач пёрушко взял, воткнул его в пень, встал так, что тень его от месяца на пёрушка падает, и стал говорить:

У красного солнышка – белый день,

У чистых звёздочек – тёмная ночь,

Ясный месяц между ними.

Белым днём как на ладони:

Ветер сдует,

Стрелец стрелит,

Ловец ловит.

Тёмной ночью как в кулаке:

Никто не качнёт,

не тронет,

не ловит,

не стрелит.

Белым днём глаза слепит,

Тёмной ночью звёзды светят.

У белого дня – чёрный ворон,

У тёмной ночи серый филин.

Чёрного ворона белым днём всем видно,

Филину тёмной ночью всех видно.

Встану я добрый молодец,

Между солнышком и звёздами

Под ясным месяцем,

Возьму перо не чёрного ворона,

А серого филина.

Посвети мне, ясный месяц,

Дорожку от солнца под звёздами,

Из белого дня в тёмную ночь,

Подыми меня, перо,

От земли в звёздный свет.

Полечу не высоко, не низко,

Всех увижу, всё узнаю.

Никто меня не увидит, никто меня не узнает.

Не сдует меня ветер,

Не попадусь я ни ловцу, ни стрельцу,

Никакому врагу,

ни колдуну, не ведуну,

Ни чёрной бабке, ни лысому старику,

Ни рыжему, ни белому,

Ни двоеженцу, ни троеженцу,

Никакой силе меня не взять, никакому слову не сбить.

Пролечу под звёздами,

вернусь под солнце,

поклонюсь месяцу.

Слово моё крепко.

И метнулся дед Пугач над пнём, над пёрушком, и пропал, как ровно и не было его. А Емеля глядит – круг поляны филин летает и пу;гает, вот он, Пугач-от. Пролетел, перевернулся над пнём, и уж во пню опять филина перо, а на поляне Михайло Пугач стоит, говорит: "Ну, Емеля, повтори".

Емеля давай повторять, да гдей-то и запнулся, не запомнил, как про ворона сказать. А потом метнулся через пёрушка да об пенёк об самый и ахнулся, индаль в башке загудело. Охнул было Емеля, а вместо "оха" каркнул по-воронячьи. Глядит – он по воздуху летит, вместо рук у него черны крыла, а ног он и не чует. Ахнулся обратно об пенёк – два зуба у него выскочили. Перекувырнулся, сидит на поляне, кровь глотает, башкой мотает. А дедынька стоит близя, со смеху смеётся: "Не заладилось у тебя, мнучок, филином летать, толечко и смог воронёнком молодым. Стал быть, молодой пока – больше и не пробуй. Надо подождать, потом как-нибудь получится, Бог даст. Будешь филином – с тюлькой и с бирюком говорить сможешь. А нет, так и нет. Ты и так уже казак – полбагатырь. Станешь не колдуном, дак атаманом, а то ишо и царём. А слово от тебя уже не уйдёт".

"Да ет как же, дедынька, можно, чтоб я царём стал"?

"Всё на свете можно, есиль не робеть. Поглядим ишо. А послушай лучше, как филин над волком да тюлькой спрокуратил".

И рассказал давнишнюю сказку про то, как филин особенную власть взял.

СКАЗКА ПРО ФИЛИНА, ВОЛКА И ЛИСУ

Как-то пас филин у лешего зайцев. А бирюк да лиса резали зайцев чуть не кажен день. Уж филин им и так скажет, и так – перестаньте, мол - они и пообещают, а сами опять шалят. Пошёл было к лешему с жалобой, а тот и говорит: "Ты на должность постановлен – с тебя и спрос, есиль чаво". Подумал филин, подумал – всё выходит он причинный, а проказники – сторона. Знал он, что лиса с волком грех водила (а сама была за котом Котофеичем). Знал филин и то, что они – бирюк с тюлькой, стал быть – по ночам у мужиков кур хитили: чать, мало им заюшков было. Вот и решил он их отучить так, чтобы посовсем. Теперь подглядел он за ними, вызнал к какому двору они собрались и полетел туда под вечер. А там собака стережёт. Сидит на цепе невесёлая, блох разгоняет да слёзы роняет. "Здорово, муйнашечка", – говорит филин, – "как живётся тебе? Отчего невесело?" Собака ему отвечает: "Напала на меня казнь-смертужина. Что ни ночь, лазит кто-то в сарай да кур порежет да потаскает. Обутреет – одни пёрушки остаются. Я, как ни держусь от сна, всё обратно засыпаю, не услежу никак. А меня за ето хозяин валтузит – как и живой-то остаюсь". Филин говорит: "Етой беде твоей помочь дело нехитрого ума. Нонишней ночью прилечу к тебе да с тобой постерегу. Ежли и уснёшь, так я догляжу, изловим вора".

Собака и не знает, как его и благодарствовать. Ну дождались тёмного времени. Филин сидит на дереве, а собака во дворе перед курятником, наблюдают. Вот начала собака нос вешать да дремать, а филин сидит: ему не первой по ночам не спать да по сторонам высматривать. Теперь вскорости и лиса с бирюком пришли. Волк первый мырнул в сарай, а лиса снаружи осталась – сторожить, стал быть. Бирюк давай кур душить, а собака спит и не слышит ничего. Волк нарезал довольно кур и говорит через лазейку: "Слушай, кума, собака не слышит, так давай мы с тобой прямо тут и поедим – в лес тащить не надо". Вот какую смелость взяли безнаказанно. Ну и тюлька – мырк! туда к нему, и стали они прохлаждаться. Теперь филин и запугал, захохотал – будит собаку: "Вставай! Всех гостей проспишь!"

Подпрыгнула собака, забрехала, за ней и в другех дворах забрехали – такая поднялась базла-алала, что и мужики повскочили, побежали к етому сараю.

Гости оттудова бежать. Да тюлька одна и выскочила, а волк нахомячился так, что вылезти не может, застрял в лазу. Собака его зубами рвёт, мужики дубинами бьют. Едва до смерти не приспокоили. Кое-как вырвался и, как мог, до лесу попутлял. А филин долетел туда ишо допреж лисы, зыскал там её мужа Котофеича – а он по своей обвычке гулял в ночное время, промышлял – да ему и говорит: "Вот ты гуляешь, Кот Котофеич, а знаешь ли где твоя жена?"

Кот отвечает: "Да как бытта дома была, спать ложилась, когда я уходил. А что?" "Да ничего", – филин ему, – "а ты бы побежал быстрей домой да поглядел, как она спит!"

Чует у кота сердце: неладно что-то – филин-от зря говорить не станет, ето всем известно. Побежал он домой – как раз жену на пороге встретил. А она мчит распоря ноздрю, язык на плече.

"Ах ты, лядища!" – кричит кот и давай драть ей мурчку: доразу, чать, сметюкал, что да к чему.

Опосле того ни волк, ни лиса по неделе встать не могли. А филин им сказал: "Когда ишо хотя один заинька у меня пропадёт, про тебя, серый, Котофеичу скажу, а про тебя, рыжая, волчихе! А до мужичьих курей да овец тогда и забудьте, с какой стороны и подбираться! Есиль хотите жить спокойно, без моего слова и шагу теперь не шагнёте".

От той поры тюлька ишо кур с голодухи ворует, а волк другой раз не насмеливается в сарай лазить – токоль овец режет в поле, а филина тюлька с бирюком слушают во всём.

КАК ЕМЕЛЯ ЩУКУ СПАС

Послал как-то дед Пугач Емелю на реку за водой. А был Крищень. В ету пору, говорил дед, вода не токоль в церкве свящённая, а и в любой реке особую силу имеет и не токоль для божественных дел, а и в ворожбе и гадании. Брал он её не для питья-мытья, а для своих надобностей и многое в ней усмотривал про то, что было, и что ишо будет.

Вот постановил Емеля бочку на сани, поехал на реку, пробил новую пролубь, стал ведром черпать да в бочку наливать.

И попала ему в ведро щука. Да большая, в ведро не вмещается.

"Вот, думает, и уха будет к праздничку!" А щука так на него жалостно глядит, ровно просится назад, не хочет в уху.

Говорит Емеля: "Кажись, не гоже вонедак живой твари казню делать. Плыви, пожалуй, рыбица, обратно в реку! Купайся в святой водичке, не замай твово веку подоле будет!" Да и отпустил щуку в пролубь. Она уплыла, а он стал дальше воду черпать. И теперь попадает ему в ведро что-то блескучее да стукнуло об бочку! Пригляделся он – а ето рубыль. Вынул его Емеля, положил в карман. Набрал бочку воды, повёз домой. Дома дед его с порога и спытывает: "А что, мнучок, встретил ли кого на реке?"

"Попалась мне, дедынька, щука. Я перва думал её на уху забрать, а потом подумал, что и ей нонича тоже праздник, а я его своей ухой испаганю. Ну и отпустил её на волю".

"Ето ты молодец, Емеля. У всего белого света сегодня праздник большой. А поблагодарила ли тебя чем щука-та?"

"Щука, вроде, промолчала. А вот через два ведра зачерпнулся мне рубыль. Как будто серебряный. Ето уж и правда к празднику подарочек. На-кось, погляди!" Взял дед етот рубыль, поглядел и говорит: "Вот ето от щуки благодарствие и есть. И целковый етот не простой, а неразменный. И подарок не токоль на праздник, а и на всю жизнь. Что бы ты етим рублём ни купил, он к тебе завсегда вернётся. Токоль надо покупать на весь рубыль, без сдачи, да не давать его вместно с другеми деньгами. А может он и спрятаться ото всех, ежли пожелаешь, чтобы его у тебя ни отняли да не украли. Нужно его положить из правого кармана в левый да слово сказать:

Серебро из воды, да не вода,

Водится, да не переводится,

Утекает, да возвращается,

Нигде сырого следа не оставит,

Никто его не видит,

Слово моё крепко.

Так будет у тебя богатство непереводное на любой день. А щука та была не простая тоже, ето Водяного царя родня. Глядишь, ишо и другой раз припомнится тебе от неё твоя добродетель".

Тою ж ночью приснился Емеле сон, бытта тонет он в воде ледяной, выплыть не может, с белым светом прощается. И теперь подплывает к нему огромнеющая щука и говорит человеческим голосом: "Не гоже, братец, в такой праздник тонуть, вылазь на берег, а я тебе сподмогну. Венец токоль брось, а то он тебя ко дну тянет. А ты и без венца царь, уж об етом не сумлевайся!" Протянул Емеля руку – а на голове у него венец золотой, тяжелущий. Он его и скинул – доразу щука его на лёд вытолкнула. Проснулся он, рассказал свой сон деду, а тот и говорит:

"Ето тебе от Водяного царя приветствие и обещание. По етому сну станешь ты царём".

"Как же, дедынька, может такое быть, чтобы я да царём стал? В какой-такой стране?"

"Ну, в стране, не в стране, а токоль понятно из твово сна, что на главной реке, где у Водяного царя вотчина, поможет он тебе большой славы достигнуть".

Так и запамятовал Емеля дедовы слова и с тех пор всё думал, как он царём станет, а щук не ел от того времени.

КАК ЕМЕЛЯ НЕВЕСТУ ГЛЯДЕЛ

Емеля всё пытался филином полетать. Да всё токоль воронёнком выходило.

"Ты, Емеля, ишо поправдашний Пугач не стал. Жди да терпи".

Ну Емеля и терпел и пытался: и словом и ворожбой, а дед ему подвораживал.

Так и жили-ворожили в дедовом доме, на самом краю станицы. Никто к ним особо не хаживал, разве за советом, ай за ворожбой – ну ето вовсе-совсем редко. А там уже наладился Емеля в службу. Собрали его всего.

Поначалу походил в команде недалеко – на Терек – набеглых славливать, потом уж и в Польшу, за тем же. А набеглых – своих же казаков. Друге – кто как, а зимовейска команда завсегда старалась возвратной дорогой словленных же обратно и отпустить, есиль начальство не доглядит. Не за мзду, а из человеколюбствия. Езживали вонедак месяц, а то и два, а тогда и домой. Дементий, Емелин брат, тоже был в службе. А сестёр обех уже отдали – они за мужьями жили. Мать тогда уже не молода была, трудно ей уже одной стало (Дементьева жена ей не помощница была: у самой уже пятеро ребятишков было в дому); вот и надумалась она Емелю женить, а сноху с собой поселить. Невесту ему подыскала в соседней станице. Он из похода приехал, она и говорит ему, мол, женись. Емеля спорить не стал, а сам подумал: "Наперва надо бы дедыньку спросить". А дед Пугач ему первый и говорит: "Так и так, мамака женить повадила тебя. Вот послушай, не женись, поколе я не спомру. А как сорочины мне пройдут, женись. Живите здесь, в моём доме. Покам я не побывшился, нечего ей при такой ворожбе жить. А жить лучше вам самим, подальше от мамани да от сестёр". Емеле попало в голову поглядеть, гоженька невеста, ай нет. Чего же до свадьбы ждать – обождёшься. Сазанчики, чать, смолоду на уме. Емеля от матери знает, что невеста его Есауловской станицы, казака Дмитрия Недюжева дочь, зовут ее Софьей. "Ну, думает, слетаю невзначай, погляжу. Небось, она теперь на девишнике". А были святки. Девки гадали судьбу. Кому – жениха, а кому – проневеститься. Обратился Емеля птицей и полетел. Долетел до Есауловской, стал обратно казаком, спросил, где Недюжева дом, пришёл под окно, стал глядеть. Теперь и девка сама выходит за порог, знамо, на девишник. Мать ей вслед кричит: "Недолго, смотри, Софьюшка".

А она ей: "Сейчас, чудочек погадаем, да вернусь". Пошла. Емеля за ней. Поглядел, в какой дом пойдёт, сам – в огород, стал птицей, на окошко прилетел поглядеть, чего гадать-то будут. Видит: девки курицу с петухом кормили, никому ничего не выгадали. Куре клевать не стали, сробели, бытта чуют чего. Емеля посмеялся. Девкам внутри не слыхать: у них такая базла – сами себя не слышат. Теперь девки пошли на двор, через ворота башмаки бросать. Скоколь ни бросали – ни в какого жениха не попали. Пошли опять в дом под блюдом петь. Вот поют они:

Летит филин в сырой бор

Летит ворон в чужой двор

Ясный сокол в наш во двор

Ясный сокол, добрый молодец

Кому вынется, тому сбудется.

"Вынимайте, девоньки!" Вынули колечко – оказалось Недюжевой Софьи. Стал быть, ей спели, и жребий выпал просватанной быть. Ну, зашумели все: "Открасовалась, дева! Етот год тебе припутют! Прилетит сокол ясный!" А Емеля-то в девку доразу втянулся: статеюшка, гоженька, самый цветок! Он и думает: "Уж есиль припутют, дак за меня. Сокол не сокол, а уж, небось, прилетит! Поглядим, чего дальше будет".

А дальше они всем пропели, поталакали ишо маненько, двор дугой померили, да пошли по домам. Емеля за своей невестой полетел – низёхонько, чуть от земли. До дому проводил, по окошкам поглядел, зыскал её комнату. Вот она зашла, у зеркала села, свечку ставит, начинает сама с собой гадать, слова из песенки с девишника повторяет:

Сужоный, ряжоный, приходи ко мне,

Вороном ли, филином, ясным ли соколом.

Проверяет, что ей на девишнике нагадали. А вдруг судьба в зеркале появится. Емеля и подвинулся в окошке супроть зеркала, чтоб ей видно было: "Вот, думает, она меня запомнит, и больше уж ни за кого не пойдёт". Сам себя усмотрил в зеркале. Теперь и Софья увидала его – да как шубой накрыло её. Сидит ни жива, ни мертва, потом как вскричит: "Ой, мама! Ой, шут! Ой, пугач!" Емеля мырнул под окно. Только теперь понял: сам-от он себя казаком видел, а Софья в зеркале птицу видала. Сам удивился: "Как ето пугач?" Глянул на крылья на свои – а они не чёрны, а серы да пушисты. Аж ахнул от удивления. А вышло не "ах!", а "угу!" – вона как, сумел пугачем-филином стать!

Вот его-то, пугача, стал быть, девка и напугалась. Тут мамака её прибегла, пропузырила: "Чаво базлаешь, чаво озорничаешь в таку позднень!" Ну, Емеля – на крыло и лёту до Зимовейской. А дома уже дед Пугач встречает, посмеивается и говорит: "Ну вот и дождался, мнучек, стал подлинным Пугачем!"

На другой вечер Емеля опять до Есауловской полетел. Прилетел. За избой Недюжева на две ноги встал, подкрался под окошко. Глядит, опять его задёбушка перед зеркалом свечку жгёт, сужоного-ряжоного гадает. Он опять ей себя в зеркале показал. Она ойкнула, да возьми, да обратись к нему, к оконцу-ту. А Емеля ей тихонько, склонно так говорит: "Ты, моя сужоная, не робей. Я твой судьба. Тебя за меня отдадут. Я тебя как увидел, так зараз и залюбил".

Красна девица ему и говорит: "Не ты ли мне восейка филином в зеркале появился?"

– А то! Ет тебе зеркало про меня показывает. Мы Пугачёвы. А дед мой прямо Пугач прозывается, от и филин тебе. Зимовейские мы.

– Так ет, небось, твоя маманя и свататься хотела с Зимовейской за меня?

– Знамо, она. Соглашайся, Софьюшка, соглашайся, касаточка.

– А как тебя, судьба, зовут, как величают?

– Зовут меня Емельян.

– Ну, ладно, знаю теперь. За Емельяна Пугачёва с Зимовейской соглашусь.

– А пусти меня, касатушка, с тобой спать, ночку ночевать.

– Как же я тебя пущу? Погубит филин касаточку.

– Не в погибель я тебе, а в радость, пусти.

– А как я потом нечестна выходить буду?

– Дак за меня же выходить. Либо я скажу кому? После первой ночки стакан разобью! Не робей, пусти.

– Нет, не пущу.

Так в тот вечер и не пустила. Да ишо и мать с отцом проснулись, зашумели. Прозяб токоль под окошком, улетел домой ни с чем. Другою ночкой – опять под окно. Опять ни с чем улетел. Он и в третий вечер обратно. Сильным словом Емеля владел: хоть кого уластивать умел. Уластил и Софьюшку. Протопырилась она неделю, а пустила. Переночевал Емеля да на зарях и домой. От той поры приладился в Есауловску. На ночку излетает, и покам не обутрит – возвертается.

А в Есауловской старики стали примечать: "Чаво филин-от кажным утром у Недюжева дома пугать стал? Чать, не к добру…"

Дед Пугач его остерегал: "Смотри, зени об солнушко не обожгай, не прогулькай, не проспи. Летай по казачью солнушку". Казачьим солнушком от веку месяц называли. Емеля по тому дедову слову и делал.

А вскорости вспомер дед Пугач. Перед смертью долго он лежал в лихоманке. Потом опамятовался ненадолго и говорит Емеле: "Тебе, Емеля, на веку большой талан положон, токоль будешь долго его искать, покам найдёшь, ай он тебя сам найдёт. До того его ни приговорить, ни завоевать нельзя. А стреча ваша токоль один раз будет, и есиль проглядишь – повсегда упустишь. Гляди зорче;е, как бы талан твой мимо не проскочил. Увидишь – и вправдинку царём станешь. А есиль после того двойной смертью умрёшь, то и повеки останется твой талан, и почёт и память будет тебе от всего рода людского и не переведётся. Как всё ето попритчится – не смогу тебе сказать. Знаю токоль, что тебе может помешать. Ето твой язык, твои сёстры, мать и жена. А ишо надобно тебе наблюдать, коли попадётся человек по ими Иван…"

Тут задохнулся старый казак, закашлялся и не смог уже ничего сказать. А к утру изошёл. Схоронили его. Третины, девятины отобедали, сорочины прошли.

Ето время Емеля к задёбушке своей не летал, а теперь и говорит: "Ну, маманя, посылай сватов".

Она и рада, поехали со сватами: "Не у вас ли живой товар, такой, как нам надобен?"

Недюжев согласен: "Отчего и нет? Сговорим, запьём, есть отдашна у меня".

Тут ему старики и скажи: "И-и-и, Митряй, смотри, знамо, нечисто здесь. Филин, напомнись-ко, всё пу;гал у твово двора. А как в Зимовейской Пугач побывшимся, так и пу;гать перестало. А теперь девку твою за Пугачёва мнука сватают! Опять запугало! Ето не спроста и нечисто".

Митряй подумал-подумал и говорит: "Благодарство, старички, да чаво мне её держать? Чать, лишний рот от ворот! Небось не съест он её, не заклюёт, не запу;гает. А сам Емеля и добытной, и в службе ярой. Отдам, чать её бабье дело – над домом дыбить да детей зыбить".

Так и сговорили, и запили, а тогда и косу ей замкнули. И покам не увезли её в Зимовейску, пу;гал филин у Недюжева дома, а как увезли, то и пу;гать перестало.

КАК ЕМЕЛЯ С ВОЙНЫ ДОМОЙ ЛЕТАЛ

Жил Емеля с женой хорошо в дедовом доме, да надолго ему покою не дали: с германцем война началась, и поехал Емеля на войну. Он, вроде и рад: всё хоть не людей свободы решать, а вере православной послужить. На войне он был всех войнее: что ни бой, так и сделает отличку. И нигде его ни сабля не брала, ни пуля. Скоро стал при полковнике служить. Слово сказать – яройская жизнь. Токоль скучал он больно за своей Софьей. И как чуть перемирие – излетает к ней на одну ночку, до дома, стал быть, погулится, а к утру в войско возвертается, всегда до света доспеет. А ей говорит: "так, на денёк отпустили".

Она перва верила, не знала, далеко ли война. Потом сказали ей, что далеко, за неделю не доскакать, не то, что за день. Стала она мужа спытывать: "Скажи, Емелюшка, как ты кажен раз домой являешься, когда война – вон кака даль? И где конь твой? Может, ты убитый уже, да мёртвый мне появляешься? Сказывают, бывает так: приходит мёртвый муж да из жены жизнь забирает".

Она уже давно так издумалась, индаль к колдовке ходила – сведать про него. А баушка-та, как услыхала, про кого спрос – заотнекивалась, не повадила с Пугачевой кровью связываться – так ничего Софья и не сведала. Вот и спросила Емелю, когда он другоря прилетел.

Емеля смеется: "А поди, попробуй, каков я мёртвый, поди на постель-ту!"

"Да те мёртвы, говорят, ишо не хуже живых могут! Ето не испытка. Ты скажи мне, как ты домой попадаешь за ночь и без коня даже?"

Как Емеля ни вилял, жена не отстаёт – он и сказал. Достал пёрушко от филина: "Вот мой конь. Чать, не зря ты филина в зеркале видала, да всё пу;гало у вашего дома. Ето я и был".

Она было испужалась, спросила: "Ты, ворожец, меня разве приговорил-приворожил? Может, я пошла за тебя не своей волей, а твоей?"

"Нет, я тебе судьба сужоный, а ты – мне. Ты самохотно за меня шла, без приговору. Захочешь – самохотно и уйдёшь от меня, есиль что не по тебе".

"Нет, говорит, не уйду. Не замай, филин так филин, ведун так ведун – не так уж и страшно".

Таким порядком дале и пошло: он с войны домой, из дому на войну полётывал. Скоро Софья захватила, походила тяжела, принесла сына Трофима.

Другие сдивовались: "Как так? Муж скоколь уже на войне, а она без него ро;дит? Не полюбовник ли к ней ходит?"

А спытать не у кого: шабров у Пугача сроду не было, никто не насмеливался близя его дом постановить. Ближе всех к нему жил дед Терентий, Михайлин старый закадычник – у него спросили: "не ходит ли кто?"

"Нет, говорит, никого не видывал".

"А не знаешь ли, отчего у их дома филин пу;гает? У ней, слышь, в Есауловской тоже пу;гал".

"А кто знает? Может, и от Михайлы весточка. Сами знаете, каков он был, Михайло. А у Софьи через подол токоль молоко цедить. И сын у ней Емелькин. Гляньте – чистый Емеля Пугачёв!"

Посудили – выспрок чистый Емеля Пугачёв, токоль без бороды. Ну и подумали, может, обмишулились, не досчитались скоколь она тяжёлой ходила. Так все поуспокоились и отстали.

Однова Емеля прилетел ночью на сына поглядеть. На войне германцев разбили впрах, победу празднуют – он и отлучился. Ночует он дома, а сердце ему доказывает – что-то не ладно, надо ему к своим возвернуться немедля. А Софья пёрушко у него подпятила, чтобы до утра остался, а утром ишо и не полетел по свету, ишо бы на день приостался. Говорит ему: "Ну что тебе сейчас в том пёрушке? Что сейчас лететь? Дождись до утра – скорей найдёшь. Там у вас теперь, чать, всё тихо, кто тебя искать будет?"

"Нет, Софьюшка, чувствую, надо мне сейчас лететь".

"Да не летай, оставайся!"

"Ай не ты ли сама его запсатила? Подай сюда, покам не осердитывал!"

Ну отдала подпослед. Емеля – на крыло, полетел быстрёхонько. Токоль до рассвета не ускорил: как начало светлеть, так ему глаза жгать стало, еле долетел. А там и по-правдому лихо: германец собрал силы, каке ни остались, и напал – шум, ва;тарба несусветима.

Как Емеля подлетел, казаки как раз на коней попрыгали, в бой поскакали. А полковник сам на коня не садится, чать, за покор держит. Кричит: "Пугачёв! Подавай мне коня!"

Да Емеля не слыхал. Он, как ток долетел, доразу на своего маштака вскочил, вперёд всех напропалую помчал. Пришлось полковнику самому коня ловить да седлать. Пока седлал, уже свои возымели. А он токоль приехал воевать. Побелился полковник: "Кто причинный? А Пугачёв причинный! Узду твою разузду! Кнутов ему!"

Вот Емелю взяли и выстирали – неделю света не видел. Не было у него заклятья от кнутов! Напомнился он, что дед ему говорил: "Из жены горе тебе будет".

Ну над етим он долго не думал, ему другое за досаду: ничем не ранетый, ни в одном бою не окорябанный, а тут – вона! вся спина полосатая от кнутов. Ну и сказал на полковника: "Чтоб тебе дристать и век не перестать! Пострели тебе в сердце в само!" Не приговором сказал, не заклятьем, хошь и со зла.

А на другой день полковник животом заскучал, такой нашёл на него пронос – из куста не вылезал, покам война не покончилась да германцев всех не посилили. Ладили уже ехать домой. И тут напослед, откуль ни взялся, выскочил из лесу останный враговский отряд, и стали басурманы по казакам стрелять. Ну их быстро побили, чихнуть не дали, и они-то ни в кого не попали, токоль в полковника – он в кусту сидел – да прямо в сердце. Так и погиб: в кусте, в дристне да с пулей в сердце – как ни верти, яройства мало. Многие тогда казаки ето приметили, взяли в голову, как Емеля про него сказал, и что с ним стало – с почётом на Пугачёва запосматривали.

КАК ЕМЕЛЯ С НЕМЦЕМ СКАЗКАМИ СОСТЯЗАЛСЯ

Потом по дороге, как ехали домой, остановились в одном месте, уже в Расейской земле, на отдых. Стоянка долгая была. А казаки, солдаты да чиновники тем временем по кабакам прохлаждались. Круг Емели завсегда свита. Он, как рюмочку чекалдыкнет, таке сказки засказывает, что все со смеху раскалываются. И однысь подсел к ним чиновник, сам родом немец на царской службе. Был он играчишка-забулдыжка, шерматога однем словом. Пробубенили его в карты, деньги все на пойло сбурил – вот и ходит, подбивается к чужим столам. Был он тоже балакирь страшенный. За баски да сказки ему наливали, кормили не токыли что чиновники – им он быстро надоел – а и солдаты, и другой раз казаки, и к тем не стеснялся подбиваться. Вот и попросился он: "Дайте, казачки, попить, а я вам песен-сказок скажу, позабавлю".

"А у нас уже свой баешник есть", – отвечают.

"А я и поважней вашего смогу!"

Емеля ему и говорит: "А поди, немец, скажи сказочку, а потом я. Есиль на твою сказку засмеются не меньше, чем на мою, то казачки тебе наливают. Ежли более – сам налью. А когда твоя менее моей покажется, не обессудь – иди отселева!"

"Ладно, говорит немец, давай!"

Стали сказывать. Над немцевыми сказками другой раз и шибче смеются, чем над Емелиными. Поят немца, а он пьёт и не морщится.

Теперь думает Емеля: "А скажу-кось я таку заветну сказку, что никто ишо не слыхивал!"

"Ну вот, говорит, слушай! Пошёл охотник в лес. Ходил день, ходил другой, да угодил в капкан ногой. Сам думает: "Хорошо хошь не кляпом! Ежли набегут на меня дикие звери, будет, чем отбиться!" Ружьё, небось, он дома забыл".

Все посмеялись хорошо. А немец тут же свою сказку подваливает, где уж и набрался такех сказок: "Поймал мужик лягушонка. А сам думает, что с ним делать? В щи не годится: навару мало; ети его как-то не пристало, да вдруг ишо и лопнет, квакнуть не успеет. Так и отпустил его глупый мужик".

Ишо пуще засмеялись. Емеля не сдаётся:

"Жил в одной деревне поп – всяку животину клёп! Таков уж у него был норов – попадись хошь коза, хошь боров – никому спуску не даст, не помилует. Почитай, всю скотину на деревне извёл. Зато был он духовный пастырь отменный, и за ето все прихожане его уважали".

Все в кабаке аж попадали. Ну и немец не отступается: "Жила-была попадья – плёха как бадья. И была у ней дочка – плёшка как бочка. В неё кто разок заскочит, уж другой не захочет. А поп и не жил с ними: от такой беды в скит ушёл".

Казаки так хохочут, что Емелин черёд немца угощать. Угостился немец, степлился, подъялдыкивает: "Сказывай свою сказку, казачок, ежли знаешь!"

Говорит Емеля: "Жил в одной бане банник – развороченный хлебальник. И был у него приятель в лесу – леший с кляпом на носу. Бывало, сойдутся – начнут друг перед дружкой выхваляться, кто из них краше. Такая похребень всякий раз выходила!"

Весь кабак полёг, а у немца тоже сказка готова, да ишо и посбрёшней: "Жил в озере водяной, был у него кляп ледяной. И не приходилось ети ему ни девок, ни баб, а токоль утопленников да жаб: от живого тепла таял у него ледяной кляп. А жаба – тварь холодная, да и утопленник не теплее, зато булькает и пузырится".

За ету сказку Емелины товарищи немца попотчевали. А Емеля его всё перебить хочет: "Жил в одной избе домовой, с ялдой кривой да такой длинной, что кого ни пихнёт – наскрозь проткнёт. Уж как токоль он ни бился – елдень влево-вправо вертит, зубами гложет, а ничего поделать не может! Вот такая ялдыверть!"

Тут уж засмеялись впокатышки – никакому немцу не посилить. Он ето видит, да и говорит: "А знаешь ли ты, казак, не сбрёшны сказки, а быти, чтоб ишо позанятней сказок?"

"Когда не знаю? У нас на войне что ни день, то быть почище сказки! Вот был у нас один полковник…"

А немец говорит: "Етого мы тож на войне повидывали. А вот чего ишо на свете белом бывает, то не знаешь, чать!"

"А поди расскажи", – все в голос немцу говорят.

"А чего далече брать! Вот на Москве сказывают, бытта царь Пётр Третий из мертвых восстамши да скоро опять на престол сядет! Все так и трепещают от етих вестей".

"А видывал ли кто царя, что живой?" – спрашивают немца.

"Да нет, видывать не видывал никто".

"Тогда ето не достоверно, те же сбрёхи", – говорит Емеля. – "Едак любой может сказать, я, скыди, царь! Хошь я, а как проверить?"

Казаки засмеялись, было на немцеву глупость, а он и говорит: "Да тебя, казачок, больно и проверять не надо! По роже видать, каков ты царь, да и зуб выбитый, да спину как чуть почёсываешь, чать, битый добрым порядком, ишо не зажил. Понятно, важнец персона!"

Казаки аж ахнули: Емеле про битьё никто говорить не смел. Едва удержали его, как он вскочил да хотел немца по зубам ужгать. Немец, хотя и пьяный, а убёг от греха. Ну Емелю уговорили, упоили, он и уснул. Потом, как проснулся, хоша и было ему зазорно, что немец его насмеял, всё же подумал про давнишни дедовы слова, бытта он царём станет: "А вот как и поправдому стану царём – поглядим тогда! Небось, не в пояс, а в землю и чиновники все поклонятся, и бояре!"

Так подумал и повеселел маненько. А там и домой приехал, стал жить с женой да детишками – она ишо троих ему напырила. Стали его звать уже не Емеля, а Емельян Иваныч. Хорошо жили, да опять не больно долго.

КАК ЕМЕЛЬЯН ИВАНЫЧ НА ПОБЕГИ ПОШЁЛ

Житьё на Дону тогда стало не то, что в старом времени: стала царица вожжи подбирать, вольности казачьи поубавились. Друге и рады бы убечи, да всех переписали, к станицам поприкрепляли, ровно мужиков. Кто на побег идёт – изловят да секут, а то и в Сибирь. Ну казак на то и не мужик, а казак, чтобы не робеть. Много бежали и на Терек, а кто и на Кубань. Теперь однысь приходит к Емельяну Иванычу зять его Семён, муж сестры Федосьи, говорит: "Хочу бечи на Терек. Побежим со мной!"

"Да ето как же? Ты разве хочешь Федосью с ребятишками бросить?"

"Ну когда бросить? Я их с собой возьму, а ты своих бери. Тамо с семьями принимают, всё будем жить обвольнее, не то что здесь – не жизнь, а казня".

Емельян Иваныч говорит: "Мне бечи теперь никак: и мать стара, не бросишь, да и девчонки мои маненьки – не увезёшь".

Зять ему тогда: "Коли не можешь побечи, так хошь за Дон перевези, на дорогу выведи. Ты дорогу-ту знаешь, езживал, чать, на Терек".

"Дорогу покажу. Как снарядитесь, поедем".

Пока они снаряжались, Федосья всё пораззвякала по шабрам и соседям: прощаться ходила. А кто-то доразу побёг в станичну избу да станичному начальству и донёс. За ними в погонь и поскакали. Правда, они уже успели Дон переехать. Емельян Иваныч их перевёз, на дорогу вывел, попрощались, и поехал он обратно домой. Тут и скачут ему встречь, "а иди-кось, говорят, сюды!"

Привезли его к станичному атаману, тот и говорит: "Ты посиди покам в избе под замком, а я посоветоваюсь в Черкасске, отдавать тебе под суд, ай просто кнута ввалить". И уехал.

А Пугачёву снова в кнуты идти радости нет. "Надо, думает, из-под караула бечи. И чего я с зятем не поехал на Терек? Тут уж ежли шаг шагнул, до конца идти надо было!"

Стал уговаривать сторожа свово: "Отпусти, дядя Никифор. Ты, чать, с моим отцом на войне воевал! Всё, чать, не чужие!"

Никифор – ни в какую: "Кто с кем токоль ни служил!" – не уважил старую дружбу-память.

Ну Емельян Иваныч возьми да заговори приговор, как его дедынька научивал:

За морем, за окияном,

За ветрами, за тучами

Есть остров – бел-горюч камень.

На том острове, на белом-горючем камне,

Сидит Индрик-зверь.

Не поёт зверь Индрик, не кричит,

Не говорит, не плачет,

Глаз не открывает.

А как откроет он глаза,

На кого посмотрит -

Будет этот человек

Ни живой, ни мёртвый,

Ни сонный, ни бодрый,

Но как под воду уйдёт:

Что скажут ему, то и сделает,

Куда поведут, туда и пойдёт,

Ничего не увидит,

Ничего не услышит,

Ничего не скажет.

Любые реки переплывёт,

Любые горы перелезет,

В любые норы-пропасти спустится,

Ничего не запомнит,

Ничего не вспомнит.

Так и раб божий Никифор –

Ничего не видит,

Ничего не слышит,

Ничего не помнит.

И отомкнёт он мне замок,

И откроет мне дверь,

И выведет меня в чистое поле.

И пойдёт в свой дом.

И не очнётся, не обернётся.

И спит он мёртвым сном день и ночь.

И про меня не знает.

Слово моё крепко.

Ясный месяц порукой.

Светлые звёзды защитой.

Красное солнце печатью.

И когда он так сказал, обмер казак-сторож, взял ключ, отомкнул замок, вывел Емельяна Иваныча, оседлал ему коня, открыл у станичной избы ворота и отпустил его. А сам пришёл домой и уснул. Так день и ночь проспал, а как проснулся – всё ему замстило, где был, что делал – ничего не знает. Теперь станичный приехал. Ему приказали Пугачёва сечь. А где Пугачёв? А нет Пугачёва. А как ушёл? А не знает никто. А кто его караулил? А Никифор караулил. А вот ему-то и дать Пугачёвских кнутов!

Исполоскали Никифора так, что чуть окочур не взял, не поглядели, что старый да заслужонный в войнах! А подумать – он свой долг до последнего держал, индаль на старое товарищество боевое глазыньки закрыл. Стал быть, неправильно выбрал – сам причинный.

А Пугачёв уехал в поле, был там две недели, думал, как дальше ему поступать. За зятем да сестрой на Терек ехать – припасов нет ни себе, ни лошади, а идёт уже к зиме; да и своих не бросить никак. Надумал всё же вернуться домой, забрать семью, пожитки да тогда уже и уехать с Дону. Прискакал в Зимовейску невзначай среди ночи, в окошко постучал, жена пустила – никто не видел. Стал с ней говорить, чтоб уезжать – она "не знаю", говорит.

"Ну сходи, – говорит Емельян Иваныч, – к матери посоветывайся".

Она пошла, а там золовка Ульяна сидит. Поговорили – мать сказала, что не поедет, "а вас, говорит, отпускаю, коли надо, поезжайте".

Потом пошла сестра Ульяна брата повидеть, а как от них шла – её соседи спытывают, зачем к снохе ходила. Она и расскажи, скыди, "Емеля наш приехал – своих на Терек забирать". А вся станица знает, что он в побеге. Опять постарались – станичному донесли. Вот уж вправдинку – лучше десять деверьёв, чем одна золовушка!

Емельян Иваныч опять на коня да в поле, не угнались. Едет опять по полю вспоминает дедовы наказы про мать да сестёр – как Пугач перед смертью говорил, так и выходит. Едет Емельян Иваныч да утешается: "Всё по-дедынькину сбывается. Стал быть, и на царство попаду, не замай все испытки пройдут, главное – не кориться!"

КАК ЕМЕЛЬЯН ИВАНЫЧ ЯИЦКИХ КАЗАКОВ ПОВСТРЕТИЛ

Долго он ехал по степе – решил совсем на Терек пробираться – исхолодал весь, изголодал, лошадь под ним пала – попутлял по снегу. А кругом позёмы пошли – не пройти. Погибель настаёт.

Теперь слышит он издаля песню. И голос такой протяжный-напротяжный, тонкий-натонкий – тоскою кто-то в степе исходит-изнывает:

По чистому полюшку

За горы, за море

Бежит дороженька,

Бежит тропиночка,

Не близенька – далеченька.

Не широкая – узкая.

Птица над тропинкой не пролётывает,

Зверь по дорожке не прорыскивает,

Конный по узенькой не проезживает,

Пеший по ней дальней не прохаживает.

Только я иду по ней прямёхонько

Без ;гляду, без отдыху, без возврату:

Оглянуться мне и не на что,

Воротиться мне и некуда.

Нет ничего позади меня.

И больно песенка подходит к тому дедову приговору, по какому он с малолетства умел повсюду выходить. Повторил он етот приговор, нацелился и пошёл на песенку.

Глядит – шалаш-землянка в степе, около неё костёр горит, у костра люди сидят, на погляд – казаки. Один – дюжий да плечистый, другой тоненький, в чём и душа держится. Подошёл он, поклонился: "Хлеб-соль вашей милости!"

Они отвечают: "Поди, садись тоже с нами. Попотчиваем, чем Бог послал".

"За ето благодарствие скажу. Я голодный, как муйнак. Чуть ноги несут. Дайте хотя хлеба да воды".

Тот, что помельче, отвечает ему тем самым тонким голосом, что песню сказывал: "Хлеба нет, н; вот калача", – и даёт ему калача.

Пугачёв сдивовался:

"Как же калач? Ето ж хлеб!"

"Ето по-вашему, может, хлеб, а по-нашему – калач!"

"У нас на Дону калач токоль на свадьбу пекут".

"А у нас на Яике хлеб называют чёрный, а белый – калач. Такое поречье у нас".

"Ето какой-такой Яик? Где Змей Горыныч живёт?"

Засмеялись яицкие:

"Змей, не змей, а мы там все Горынычи. Мужики нас иначе дразнют – Стеньки, говорят, Разина порода. А для казаков мы Горынычи! И Яик наш – Горынович-батюшка".

"Да по мне и Разина порода не в покор. Я с той же станицы, что и Разин Степан Тимофеевич".

"Стал быть, ты тоже Стеньки Разина порода. Стал быть, ты тоже наш яицкий, хоша и с Дону. А тебя как звать-величать?"

"Зовут меня Емельян. А вас как, Горынычи?"

"Я Иван, ругают меня Чикой за тем, что голос тонкий – говорю, как воробей чикаю, а люблю и веселушки чикнуть – и тогда уж нет мне останову", – говорит тот, что с тонким голосом. "А товарищ мой – Степан Ерёмина Курица. А расскажи-кось, как нонича житьё на Дону стало?"

Рассказал он им, каковы дела на Дону, как в побег ушёл, их спросил:

"А вы что же, казаченьки, не дома, не на Яике вашем? Тоже, небось, не от сладости?"

Чика говорит:

"Всем наш батюшка Яик хорош, пригож да велик – и просторно там, и рыбы аж по тот бок, от всего света рыба! Рыболовством от веку и живём. Да последне время и у нас как у вас пошло. Да мы терпеть долго не стали, шум подняли. А нас усмирить хотели".

"Ето как – усмирить?"

"А пушками, Ерёмина Курица", – говорит Степан Ерёмина Курица. "Прислали к нам немца Трубенберга с командой, стал он было пушки на нас наставлять, а Чика возьми да звякни ему по зубам, не посмотрел и на пушки-ти! А там доразу и немца и всю команду с ним измясничили – толечко клочки полетели. Чика у нас ярой, токоль теперь маненько попрятаться надо. Больно взялся за нас енарал-губернатор Олинбурхский – Ринсдорп, тоже немец, Ерёмина Курица. Самый кровопивец на нашу головушку!"

И Чика кивает, "мол, кровопивец", а Степан дальше сказывает: "И то сказать – как построили етот Олинбурх, так житья нам и не стало. Его земля сама не приемлет: три раза, слышь, на разных местах перестраивали! Дошли бы рученьки-ти, развалили бы по кирпичику, раскатали бы по брёвнышку!"

"Да придёт время – и раскатаем", – говорит Иван Чика. "Вот маненько покочуем, покам уляжется за нами погонь, а там вернёмся и добудем правду-ту. А ты, Емеля, есиль не догадаешься правды на белом свете, приходи к нам на Яик – мы тебе поможем, а ты нам. Так и отвеку стоит промеж казаками братство".

Пожил Емельян Иваныч с яицкими казаками ишо скоколь-то времени в шалаше, обогрелся, отъелся – у них припасов много было: охотой промышляли, а хлеб где-то на хуторе ездили менять. Стал дальше в дорогу собираться. Они ему и говорят: "Сейчас пойдём с нами, мы тебе кой-чего дадим на дорожку-ту".

Пошли в степь – там лисья нора. "Вот тут", – говорят, – "тюлька клад зарыла. Может, и кто другой зарыл, токоль мы одну тюльку видывали. Хотели её в поле словить, а она мырнула в ету нору. Мы заглянули – а там золота невидимо. Поманеньку оттелева берём уже давно, чтоб самим на житьё хватило, а всё поднять не можем, не даётся. Знай, приговорённый клад-от! Вот бери ковшик на верёвке да кидай в нору – скоколь зачерпнётся, то твоё".

Взял он ковшик, закинул, потянул – тяжело идёт. Думал, полный зацепил, а вышла одна токоль маненькая плошечка из золота, а на ней – подписочка.

Степан грамоте разумел, прочитал что в подписочке. Вышел приговор ворожейный:

За семью лесами, за семью морями,

Между землёй и небом,

Стоит в поле гора,

Под горой лисья нора,

На горе – каменный дворец.

У норы семь подноров.

У дворца семь башен, семь дверей.

На каждой двери по семи запоров.

За дверями в башнях семь сундуков.

В одном деньги медные,

В другом кольца серебряные,

В третьем цепи золотые,

В четвёртом жемчуг скатный,

В пятом смарагды-яхонты,

В шестом алмазы чистые,

В седьмом царский венец.

Пойду я, раб божий, к той горе,

Встану у лисьей норы,

Зажгу у шести подноров огонь,

Из седьмого поднора дым пойдёт,

От дыма лиса побежит.

Как лиса из норы – так и запор со двери.

И открываются двери.

И вхожу я, раб божий, в каменный дворец,

К семи сундукам.

И беру деньги медные,

Кольца серебряные,

Цепи золотые,

Скатные жемчуги,

Смарагды-яхонты,

Чистые алмазы.

И кладу на голову царский венец.

Слово моё крепко.

А внизу ишо сказано:

"Кто двойной смертью умрёт и жив останется, а потом придёт на это место в полночь полного месяца, скажет три раза это заклинание – поднимет из земли несчётный клад и станет над всей землёй царём. И слава о нём во веки не прейдёт".

А с другой стороны плошки – царская печать. Емельян Иваныч и говорит:

"Вижу я братцы, Горынычи, в етой надписи такое значение, что беспременно мне надо к вам идти на Яик! Ждите меня етой весной". А про себя думает: "Вот и значение дедынькиным словам. Знать, и выходит мне быть царём".

Поблагодарствовал казачков, дали они ему лошадь, и поехал он дале.

КАК ЕМЕЛЬЯН ИВАНЫЧ ИЗ ТЮРЕМ БЕГАЛ И СО СТАРЦЕМ ФИЛАРЕТОМ БЕСЕДОВАЛ

Скоро доехал он до Терека. Думал отдохнуть, а там его уж поджидают: знать, местному начальству донесли о нём уже с Дону, как и успели-то!

В городке Моздоке его загырбастали да посадили в каталагу. Он долго думать не стал – приговорил того казака, что его стерёг, тот его вывел, выпустил, а потом кнутов за него взял. А Пугачёв уже до Черкасска добежал. Его и там словили. Он и тут сторожа заморочил и под кнуты подвёл. Тут уж такая пошла о нём слава по всему Дону, да и в Москву и в Питербурх писали, что бегает такой-от Пугачёв, как его ни лови – из любого караула уйдёт.

Потом его обратно поймали: он избегался, прилёг у дороги соспать, а соглядатаи ехали мимо, его приметили, призначили, да и захватили сонного.

Опять под замок. Стал он сторожа просить, чтоб отпустил его. Тот не стал горя дожидаться, говорит ему: "Бежай, токоль возьми меня с собой, не хочу битым быть", – и побегли вместе. И не раз ишо також выходило. Решил он себе: "Таким порядком я до Яика не доберусь. Надоть от етого беглянства отвязаться. Пересидеть бы где-нибудь, чтоб след мой забыли".

А сам уже и не знает, где он и есть: так много бегал. "Хорошо бы, думает, в какой монастырь прихристоситься. Там про меня и не ведают, а ежли ведают, то не выдадут, всё дело богоугодное".

И толечко подумал вонедак, глядит – в стороне от дороги монастырь завиднелся. Пошёл он к нему, а уже поздно, солнушко идёт на закат.

Пока дошёл, совсем стемнело, а видать, что обитель старого упования. Стал стучать, "пустите, мол, милостивцы!"

Слышит – за воротами идёт кто-то, повозился маненько и спрашивает:

"Ты, что ль, Емельян Иваныч?" - Его шубой и накрыло, правда, кое-как промузюкал: "Я, святый отче". Тот в ответ: "Ну, заходь!" – и открыл ворота, а сам дальше спытывает: "Ты чего искаешь тут? От первой смерти прячешься ай от второй? Не то благословение хочешь?"

"Какое благословение, отче?"

"Кто же вас Пугачей разберёт? Мож быть, на царствие, мож быть, на разбой".

"Да либо просит кто в обители святой на разбой благословение?"

"Мало, что просят, другой раз и получают. Да ты заходи, не робей, чего в воротах стоять?"

Зашёл Емельян Иваныч в монастырь, поклонился старцу.

"Как тебя, отче, величать?", спрашивает.

Назвался монах отцом Филаретом. Посадил он гостя за стол, покормил, попоил непостным ("в дороге, говорит, скоромное не во грех, а у другех, почитай, вся жизнь дор;га").

Говорит отец Филарет: "Ты, небось, Емеля, не торопись отселева уходить. Посиди, покам тебя искать перестанут, месяц эдак, а то и другой. А то враги твои на тебя больно досадуют, что не могут в темницу заточить. За остуду им, что ты всякий раз убегаешь".

Емельян-от Иваныч и думает себе: "Вишь, как про меня всюду слава поразошлась! И в дальнем, небось, скиту старец прослышал всё, что попритчилось со мной".

А старец-от ему и продолжает: "Тем паче надо постеречись, что бегами да частыми заговорами силушку-ту поистощил, Емелюшка. Дед-от чего тебе сказывал? Не заговаривай больно часто".

Теперь уже сдивовался Емельян Иваныч не шутя: как ето сведал старец, чему его дед научивал? А тот сам уже говорит: "Да ты не дивуйся так! Я не токоль ето знаю, а много ишо чего".

"А как же так, святый отче?"

"Да так, что я уже и твою жизнь прожил, и деда твово жизнь прожил. Ты не спеши, пока тут живёшь, я тебе много порасскажу. Тебя не зря Бог сюда принёс, а не в каке друге места".

Уложил его спать, на другой день поднял к заутрене, молиться велел, а потом на работу с братиями определил. А к вечеру позвал в свою келию да стал с ним дальше разговаривать.

"Ты, говорит, Емельян, мне послан для просвещения, потому ты важную жизнь проживаешь, и как ты ее проживёшь, так и многое на свете сложится. Чего бы ты ни думал, как бы ни решал, и я как бы ни мудрствовал, етой стречи мы не смогли бы миновать. И то, что ты от меня услышишь, мож быть, даже и не поймёшь, да и не поверишь, а услышать должон".

"А чем же, отче, важна моя жизнь? Ты вот поминал деда мово, да чего он мне сказывал. Так ты, стал быть, знаешь и про то, как он мне говорил, бытта я царём стану. В етом ли важность моя?"

"И в етом тоже. И царём ты станешь уже в будущем годе, ето дед твой верно предсказал. Токоль однем тем, что станешь, все твое царствие и закончится, потому не во властвовании твое важное дело, а в искуплении совершившихся грехов и злодеяний многих, а того пуще – в предупреждении новых, ишо лютейших. Так ты смотри зорко, как будет от тебя царская почесть отваливаться, не пытайся её удержать, откажись без сожаления, поелику не для тебя ета планида. А о крови пролитой аки о грехе не думай. Ето уже не грех, а смытие его будет".

"Непривычные ты, отче Филарете, речи говоришь. Выходит по-твоему из мово царения кровопролитие, а ты, святой старец, его не осуждаешь, а хвалишь. Как такое может попритчиться?"

"Так может, что не знает человек ни Божьего замысла, ни учения правильно постигнуть не может".

"Ето я уже слыхивал. А в чём же замысел-от?"

"А замысел в том, чтобы потерянное человеком и рассеянное совершенствие воплотилось и вместе собралось. А для етого должен кажный человек всех другех людей жизни прожить, скоколь ни рождалось людей за все времена. И живут люди много жизней, а их учесть токоль Создатель может. И ты был мною, и я тобою и все, кого ты знаешь и не знаешь, и тобой, и мной, и дедом твоим и братом побыли и побудут, а ты ими побудешь".

"Ой, мудрёно что-то, отче! А как же сказано, что душа одна и жизнь одна?"

"А кем сказано? Римским кесарем ай римским папою? Ай попом твоим приходским, никонианцем? Одна жизнь – для души в той плоти, для которой она Творцом замыслена. И все друге жизни пройдя, попадает душенька в ету единственную плоть и в ней предназначенное от Господа-Творца отбывает, а потом уж прилагается ко Всевышнему. А до той поры рождается и гибнет во многих плотях и жизнях, а между рождениями либо в рае блаженствует, либо в геенне горит. Ты вот последнюю жизнь и назначение своё проживаешь, его половина и есть в том, чтобы Расею наказать за её окаянство и очистить душеньки, с путей посбившиеся. А есиль с етим сладишь, дак и вторая половина твово назначения сбыточна станет. И я, к слову сказать, тоже последнюю живу, и моё предназначение в том, чтобы мудростию тех просветить, кому ето для прожития их последних жизней надобно".

Так день за днём наставливал старец Филарет набеглого раба Божия Емельяна, а тот всё удивлялся. Другой раз и спросит: "А как же ето, отче, а как то?" На какой вопрос ответит отец Филарет, а на какой не станет: "Самому тебе ишо доходить придётся, иначе талан свой не зыщешь, ежли кой-где сил не приложишь. А ишо для других знаний друге советчики у тебя будут, не пренебрегай никаким советом, хотя не всякого и принимай. Есиль правильно разгадаешь совет, будет тебе хорошо, а неверно поймёшь, ай отвергнешь - насупроть того выйдет, плохо".

"А есиль басурман какой советовать станет, и тогда что ли слушать?"

"А какая тебе разница, басурман ай не басурман – вера ни при чём, Бог людскую веру не выдумывал, не сочинял".

"Ето как же так? А кто ж её выдумал тогда? Нечто люди сами надоумились?"

"Людям на то ума самим бы не хватило, хотя и через людей восуществились все веры, то бишь через пророков. Токоль выдумку им дали ангелы, которые землёй правят".

"Да разве не Бог землёй правит?"

"Всё, знамо, в Божией деснице. Бог всюду явлен, да всякий раз – по-разному. И тут на земле – Он явлен аки всеобщий безотменный закон времени: Прошлое, Нынешнее да Грядущее, ето и есть подлинная Единая Святая Троица. Однако ж земля в Божьем мире не одна, да и мир у Бога не один. Вот Он и отдал её для пригляду да справления человекам. А от излишнего человеческого искусства в красоте да порядке по слабости людской же произошёл соблазн – гордыня, а из неё алчность да зависть, чревоугодничанье да похоть, а там уж до гнева рукой подать, а от всех их вместно – уныние. Через ети соблазнения да муки всё пошло у людей не так – что в борозду, что в сторону, стали воевать промеж собой, а чем дальше – тем больше да лютее. Тогда Господь людям в подмогу послал ангелов, каке перед Его престолом чем причинны были, чтобы, стал быть, вину свою отслужить, трудами очиститься, а уж тогда ко Божиему престолу возвертаться. А ети ангелы, как увидели, какая красота на земле – не устояли от соблазну да начали сами её промеж собою делить, да кажный людей на свою сторону приклонить повадил, потому без людей ангелы силы на земле иметь не могут. Вот они людей один ангел на другого и наущивают, что мол вот етот – падший сатана и враг-искуситель всему роду человечьему, а посудить – дак из них кажный падший, а искуситель себе да ишо и ангелам – сам человек. А вот от етой ангельской научки от веку люди с сатаною сражаются, скоколь уже своих же творений загубили, земель пожгли да под водой потопили, целых родов да племён извели – нонешний род людской от начала земли уже почитай пятый, а кто его начало упомнит? А кто же тогда всей земли начало упомнит? А от того начала только и было, что разные веры друг против дружки ополчалися, и ни в одной из них полной истины и мудрости не было, толечко малая капля, а полная токоль ангелам ведома, да они её людям раскрыть не смеют, да ишо ведома истина тем человекам, каке скрозь искусство да соблазн веры и разрозненного мудрствования свет подлинный постигнуть смогли. А скрозь может быть и поверх, а может быть и изнутре. Ты, Емеля, поверх вер земных гляди, а друге искусства тебе вовнутрь проникать придётся. И не воюй с сатаной, не слушай пророков, кои тебе да всему миру спасение сулить станут. За етими войнами ради спасения токоль и было завсегда погубление одно во всех родах. Так что, покам не переродится всё во всё да все во всех до полного исчерпания – а земному, чать, есть конец и предел – не выпутаются люди с ангелами из дрязг своих. А потом будет конец свету и новая земля в освобождение от мук".

"А как же тогда, отче Филарете, надобно Христово пришествие да спасение признавать? Разве просто ишо одно из тех спасениев, как ты сказывал?"

"Ай ты Писания не читал, как там написано, что тайна сия велика есть?"

"Не читал, отче, я грамоте не знаю, дедынька не велел".

"Ну тогда рановато тебя отселева выпускать, поживи ишо да послушай. А покам тут живёшь, глядишь, и просветлеешь. А там я тебя и лошадью доброй и деньгами и путевождением снаряжу".

Так и жил он в монастыре скоколь месяцев – и сам счёт забыл, да просветления искал в трудах да беседах.

КАК ЕМЕЛЬЯН ИВАНЫЧ НА ЯИК ПРИЕХАЛ

Взял потом Емельян Иваныч у отца Филарета денег да лошадь и поехал далее на Яик. Приехал, назвался купцом, за рыбой, скыди, да и стал спытывать, кто знает Ивана Чику да Степана Ерёмину Курицу. Про Чику сведал, что на Яике где-то кочует, народ подущает, а чиновники искают его. А Ерёмина Курица взвернумшись, на умёте живет, называется Таловой Умёт.

Зыскал Емельян Иваныч етот Таловой Умёт, Степана повстретил. Он и сказал, что Чика многих уже согласников присогласил супротив чиновников казачью волю застоять. Было бы их и больше, ежли бы друге не сумлевались против царицы пойти.

Тут ему Емельян Иваныч и говорит: "Вот что я скажу, Степанушко. До сей до поры я не открывал свою тайну. А теперь, знать, время открыть. Я не просто казак донской, как себя выдавал. Я великий государь Пётр Феодорович Третий Всерасейский. То, что вы обо мне слыхали, что я живой и престол свой охотиюсь обратно возвернуть, всё ето правда. В тебе и в Чике усмотрил я верных казаков, что не поверовали моим врагам. Ежли готовы мне послужить, то и правду свою зыщете, и мне престол вернёте. А уж я вас государской милостью не забуду".

Степан, небось, чуть под стол не упал, ну ничего, осмыслил, поверовал, говорит: "Когда такое дело, Емеля, то бишь царь-батюшка, нам же и проще. Всё выйдет наилучшим порядком. Чике передам весточку, а он и другем-прочим, кому надо, и назначим, где собраться всем на круг, а далее – как ты скажешь. А покам живи тут у меня, чать, ищут, тебя, наблюдают повсюду, слава такая про тебя по свету – и у нас знатко. Ишо дивовались, как, скыди, бегает наш знакомец Емельян! Какая сила у него да хитрость! А тебя, стал быть, как особу помазанную, силы небесные от враговских козней хранят".

Через какое-то время пришла весточка, что Чика со всеми казаками, кто готовы к государю-енпиратору явившемуся склониться, соберутся на умёте казака Пьянова. Приехали со Степаном на пьяновский умёт, Пьянов, покам в бане государя парил, да угощал, отправил брательника всех оповестить и позвать. Сидел с ними ночевальщик, купец Филипов – он в Гурьев ехал да прибился на умёт ночевать. Ему поболе наливали, чтобы поскорее уснул, а наутро не напомнился бы, что было. Гости стали подъезжать. Емельян Иваныч их сказыньками потешает, о деле никто не поспешает, ждут, чтобы все собрались, да купец упал. Подобрались, наконец, все кроме Чики (ему чтобы невзначай проехать, трудно приходилось добираться – он обещал позапоздать), тут купец и свалился, унесли его в избу, а казаки в горнице сели. Теперь Емельян Иваныч сказал, что он подлинно царь и хочет им обвольку сделать, а всем их обидчикам – укорот.

"Признаёте меня?" – спытывает. – "Послужите ли мне?"

Все говорят в одно: "Признаём! Послужим! Дай толечко отбагримся".

А была самая зима, багрение.

"Ну тогда, говорит, вернусь я к вам после багрения, изготовьтесь".

Выпили тогда и поразъехались. Заутро поднялся кой-как Филипов купец, уехал.

Емельян Иваныч – теперь государь, чать, енпиратор – приостался у Пьянова, чтобы с Чикой повидеться. День прошёл, ночь настала, и ночью приезжают из Яика-городка стража с чиновником, чуть ворота не снесли, шумят: "Отворяй по государскому делу!"

Пьянов от сна ничего не поймёт: ночь глухая, филин пугает, люди базлают, собаки брехают! Наперво побежал гостя подымать да прятать, а его и в поминках нет. Открыл им ворота, пустил на подворье.

"Что за гомозень?" – говорит.

"Ты скрываешь тут самоназванца, бегляна и каторжника!"

"Не бывало здесь такех и в появышках!" – отвечает Пьянов. – "Были гости надысь, да уехали, все соседи. Да ишо был купчишка, едакий базло, забулдыга, пьяный валялся, невесть чего сказывал, да и про царя самоназванного тож болтал. Другех дел до самоназванцев тут не слыхивали. Хотите – глядите, токоль справу не похитьте".

"Да знаем мы про купца, от него и слышали. Для порядку всё же поглядим. А ну как догадаемся кого, не зазря же ездили".

Стали глядеть – весь дом повытрясли – никого нет. Плюнули да уехали. Из лесочка пугнул им филин заследом, ровно посмеялся.

Пьянов запер ворота, возвернулся в дом, а гость-енпиратор в доме.

Сдивовался хозяин: "Где же ты скрылся, государь, что не видели тебя вороги?"

"А Бог меня укрыл", – говорит. – "А купца-доносчика, как возвертаться будет, ты на своем умёте не трогай, не замай проедет. Его Бог пометит. А теперь ложись спать".

На другой день дождались Чику, повиделись, поговорили; потом вместе и поехали.

Через неделю возвратним путем купец Филипов опять ночевать напросился. Пьянов его еле узнал: чуть живой, побитый, без денег, без рыбы, вместо шубы – махрянцы. Рассказывает, как его измясничили казаки, что по его же доносу к Пьянову на умёт ездили.

Они заблудились, как домой ехали: им лиса путь перебежала – да из пазухи. А ето примета плохая – дороги не будет. Повернули они, объехать хотели, а она опять поперечь дороги - да опять из пазухи. Обратно отвернули – она обратно тут, да из пазухи. В другу сторону поворотили – там волки стаей так и бросаются. Отворотили от них – тюлька из пазухи. Отворотили – обратно волки. Так и завертела их проклятая лиса да бирюки – потерялись казачки в степе, день и другой мызгают, зыскать дороги не могут. Измитюкали всё на свете, а хуже всего – купца Филипова: из него, чать, поскакали в етот угол. К концу третьего дня услыхали, что скачет кто-то на санях. Выехали встречь – а ето самый Филиппов. Вот они его избузовали, отняли деньги да сани с товаром и пустили.

"Вот и заслуга твоя, собака", – говорит ему Пьянов, а сам думает: "Прозорлив, прозорлив, знать, и вправдинку государь. Да и то вспомнить, что он всё про филина, волка да лису сказку сказывал – по той по сказке прямо все и выходит".

Свидетельство о публикации №123111707093