Жизнь плохая, а жить хорошо. Творчество Г. Беляков

Осмысление творчества Германа Белякова

Поэтический небосклон не может состоять из одних только крупных звёзд вроде Пушкина, Лермонтова или Цветаевой – он был бы невыразителен, скуден на световые эффекты и в конечном итоге лишён цельности и гармонии. Мне всегда видятся не менее значительными и необходимыми и для читателя, и для литпроцесса поэты, не столь обласканные славой, как иные баловни судьбы, так сказать, литературные генералы, – однако со своим сложившимся миром и слогом, философской глубиной и судьбой, отточенной и выкристаллизовавшейся в слове. Каждый такой поэт привносит в литературу – а также и в нашу действительность! – только свой оттенок чувства и своё видение жизни, своё уникальное поэтическое ДНК, если можно так выразиться. И именно они, эти поэты литературной периферии, являются той замечательной мыслительно-чувственной средой, на которой произрастают порой ярчайшие явления вроде Бродского или Маяковского. Впрочем, гении обычно новаторы, и это путь первопроходцев – но невозможно представить себе любой пласт культуры или искусства без хранителей, без тех, кто удерживает традиционные ценности и стили, обогащая их своей собственной природой и в конце концов сберегая для потомков всё лучшее, что было открыто и сделано до них.

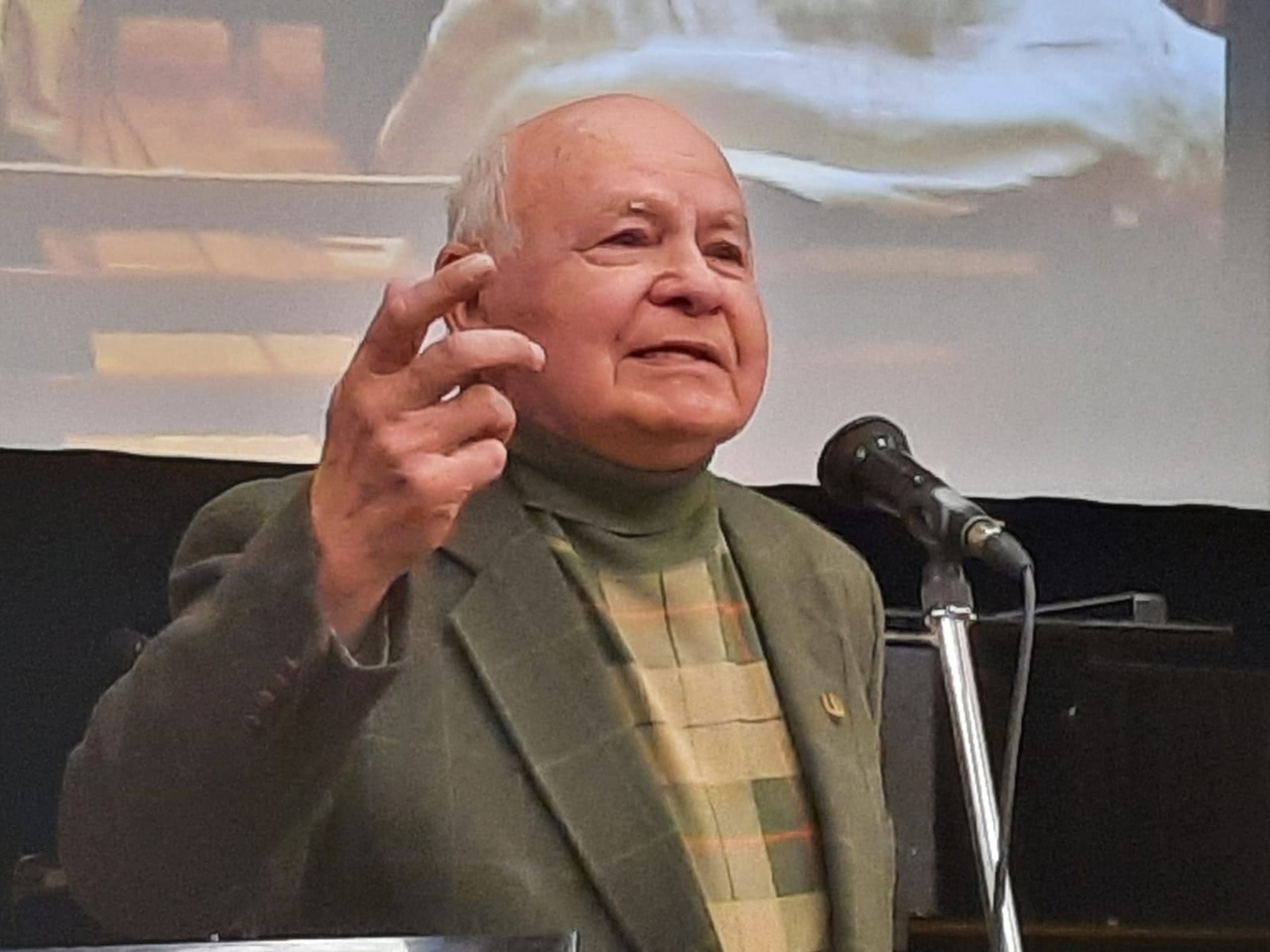

Таким вот хранителем литературных традиций, привносящим в них собственные краски и эмоции, ракурсы и горизонты, мне видится удивительный московский поэт Герман Беляков – человек сколь глубоко талантливый, столь и основательно-несуетный, для которого потребность внутренне состояться гораздо важнее, нежели слыть и мелькать.

Всегда думаю: откуда в поэте вызревают те или иные чувства, почему он именно так, а не иначе, теми, а не иными струнами души откликается и на внешние события, и на внутренние свои потрясения и трансформации? Как вообще складывается эта структурированная матрица под названием «поэт» – такая независимая и в то же время столь невозможно и бесконечно связанная всеми нитями своими с сущим и – одновременно – надмирным? То, что составляет основу авторской индивидуальности, что становится неотъемлемой частью духовной сердцевины, состава крови?

Вот любой другой посетил бы Дом-музей Пастернака и, возможно, подумал бы о каких-то бытийных, житейских вещах (что вполне естественно!) – устройстве и архитектуре помещения, удобствах или отсутствии оных и т. д. Однако Герман Беляков усмотрел в обыденном высокую философию бытия – чего стоит одно только размышление о спальне поэта (стихотворение «Из Дома Пастернака»):

Кровати узкой вид простой

Смогу ли позабыть?.. Едва ли!

Сюда, как баржи на постой,

К нему столетья подплывали.

Эта двойная аллюзия на концовку пастернаковского «Гефсиманского сада» (у Пастернака – из прямой речи Христа к ученикам: «Ко мне на суд, как баржи каравана, / Столетья поплывут из темноты…») самым неожиданным образом расширяет и пастернаковские, и беляковские смыслы, преломляясь у Белякова эхом и перекидывая пастернаковский образ на него самого.

Или вот в стихотворении «Красноречие» – о фатальной потере живого общения в современном мире и печальном переходе на «кнопочное» – поэт даёт такой образ сгорающих веток в огне костра:

Не прост костра косноязычный рык –

Осина в нём заламывает руки.

И пламени шевелится язык,

Совсем как мой, багровый от натуги…

Для того чтобы индуцировать образ, например, про осину, которая, сгорая, заламывает в костре руки, совершенно недостаточно увидеть ветки, охваченные огнём, – немаловажно ещё и научиться глубоко проникать в природу людского горя, разбираться в психологии и языке жестов, тонко чувствовать пластику человеческого тела, уметь органично переносить живую природу эмоций на неодушевлённые предметы – то есть в совершенстве владеть приёмами олицетворения и аллегории, – и это минимум всего того, чем должен пользоваться мастер, создающий такие стихи; а ведь это только один близлежащий пример.

Словом, для того чтобы отыскать в себе (именно в себе – а вовсе не в мире природы и не в мире вещей!) такие образы – косноязычного рыка костра; заламывающей в огне руки осины; кровати-берега со столетиями-баржами, плывущими по велению вдохновения; языка пламени, схожего с натруженным, разгорячённым от напряжения языком поэта, и пр., – не хватит рядовой способности к стихосложению и образного мышления. Нет, этого было бы ничтожно мало – не случись необходимой среды общения, а также культурной среды и сложносоставной событийной почвы для развития личности автора, его духовного, языкового и профессионального созревания и роста.

И здесь как раз очень любопытно проследить, в каком же русле протекало это самое развитие и из каких истоков исходили и формировались основные вехи жизненного пути поэта. А родился Герман Вениаминович Беляков в Москве (красивейший район Филёвского парка) за год до начала Великой Отечественной войны в семье медсестры и военного лётчика (отец воевал в должности штурмана-бомбардировщика). Как признаётся наш герой, в семье увлечение мальчика стихами считали чудачеством и попросту не замечали этого, за что он, как ни парадоксально, даже благодарен родителям, а впоследствии и отчиму – полковнику медслужбы поликлиники ВВС, – ведь отсутствие внимания позволило юному стихотворцу «вариться в собственном соку», то есть самому искать формы самовыражения и взаимодействия с миром посредством поэтического образа, а значит, развить и преумножить ту самую индивидуальность и внутреннюю силу убеждённости, которые совершенно необходимы для становления личности любого серьёзного, истинного поэта.

По специальности Герман Беляков авиаинженер – он окончил МАИ (Московский авиационный институт), факультет «управление летательных аппаратов». А впоследствии проработал более 60 лет – и по сей день там трудится! – на так называемом «закрытом предприятии» в качестве ведущего инженера (не секрет, что созданные в том числе и при его непосредственном участии российские системы С-300, С-400, а тем паче С-500 на голову выше хвалёного американского «Патриота»). Вот такого недюжинного ума, постоянства и целеустремлённости человек.

Но литературная судьба не зависит от профессии и социального статуса – и порой складывается самым невероятным, самым непредсказуемым и даже причудливым образом. Здесь всё решает случай, везение, Её Величество Удача. И удача улыбнулась Герману Белякову. Первое литературное объединение, которое посещал юный поэт, носило имя Алексея Недогонова (в его родных Шахтах высоко чтут этого поистине самородка от поэзии). И первое же написанное Беляковым стихотворение «Я не стану у соседей спрашивать...» заметил на занятиях лито поэт-фронтовик и выпускник Литературного института Михаил Львов – и, будучи редактором альманаха «День Поэзии – 1961», включил его в сборник. Это и стало началом литературного пути талантливого молодого человека.

Однако в октябре 1961 года Беляков был отправлен в авиационные войска, где и служил в течение трёх лет, как раз совпавшими с Карибским кризисом, на аэродромах Калининградской области, Ржева и Звёздного городка. 9 мая 1964 года ему посчастливилось выступать на стадионе Звёздного городка от имени солдат гарнизона на трибуне в компании первого отряда космонавтов – Юрия Гагарина, Германа Титова, Валерия Быковского. «Не тушуйся, солдат!» – подбадривал юношу Быковский. А тот, по его собственному признанию, и не думал тушеваться... Пожалуй, именно благодаря этому общению и родилось у поэта его знаковое стихотворение «Жёнам космонавтов», которое Герман Титов наизусть читал на телевизионных «Голубых огоньках»:

Средь знаменитостей, среди актрис

В рассветной дымке синего экрана

Вы не заметите их нежных лиц,

Их балуют нечасто крупным планом.

Для них тревожно проплывает ночь,

И стынет ужин долгими часами,

Мужьям бессильны чем-нибудь помочь –

Они лежат с открытыми глазами.

И всё-таки совсем не в этом суть:

Когда корабль космический вернётся,

Сиянье славы их мужья несут,

А тяжесть славы – жёнам достаётся!

Эти стихи так легли на душу прославленного лётчика, что он включил их в свои воспоминания «Голубая моя планета», вышедшие отдельной книгой в Военном издательстве Министерства обороны СССР в 1973 году.

Уже после срочной службы в армии Герман Беляков начал посещать второе литобъединение – «Новая магистраль» Григория Левина. Круг общения расширился, качественно изменился – Булат Окуджава, Виктория Токарева, Фазиль Искандер… На выступлениях «литовцев» в ЦДЛ бывала и очень знаменитая в те годы Белла Ахмадулина.

И всё-таки самым главным литературным университетом Беляков считает своё председательство, начиная с 1980 года, в литературной студии «Трёхгорка», которой руководил известный критик, публицист, литературовед Вадим Кожинов. Кстати, литобъединению в этом году исполняется ровно 100 лет! Создал его на Красной Пресне в 1923 году советский писатель, журналист и бывший военный корреспондент Александр Серафимович, и под его чутким руководством участники лито слушали, затаив дыхание, первые главы романа «Тихий Дон» в чтении автора – Михаила Шолохова. Впрочем, как признаётся Герман Вениаминович, атмосфера высокой причастности к большой литературе царила на занятиях литературной студии во все времена... Вадим Кожинов, заботясь о литературном росте своих студийцев, приглашал на занятия в качестве дорогих гостей выдающихся современных поэтов – Анатолия Передреева, Анатолия Жигулина, Юрия Кузнецова...

Герману Вениаминовичу даже выпал счастливый случай написать послесловие под названием «Мера безмерности» для книги Вадима Кожинова «Как пишут стихи».

Конечно, все эти встречи и узнавания, многолетняя дружба с такой самобытной фигурой в литературе, как Вадим Кожинов, и участие в литературных мероприятиях самого высокого уровня не могли не отразиться на молодом поэте, не оставить следа в его душе, не подействовать на его личностное становление и не оказать значительного влияния на его собственное творчество. Так постепенно под воздействием всех этих факторов сложился и творческий почерк самого Германа Белякова – с его склонностью к краткости высказывания, тонкой и оригинальной образностью, глубиной философского проникновения в суть вещей, а главное, способностью видеть в самом простом – мудрое, в малом – великое, в обыденном – необыкновенное, а то и волшебное. Настоящий сказочник, живописатель времени и пространства, он всегда находит даже в незначительном или примелькавшемся для всех – поистине чудесное, и всё, что его окружает, не просто ему интересно, не просто существенно для него и достойно его пристального внимания, но становится буквально своеобразной религией поэта. Таковы, например, стихи «Ведро звёзд»:

;…;

Я несу – и плещется

Тёмная вода,

В капле мне мерещится

Синяя звезда,

Крошится, поблёскивая –

Страшно шелохнуть!

Я иду, расплёскивая

Млечный Путь.

Того же ряда – и стихотворения «Дорожный чай», «Говорлива «Переплюйка»…», «Всю зеленеющую Землю…», «В берёзу белую влюбился…» и многие другие.

Лакмусовой бумажкой поэтического творчества всегда считала и считаю любовную лирику – именно в ней наиболее полно открывается душа поэта, проявляются его способность к эмпатии, его глубинные нравственные токи, его готовность к сокровенной исповедальности высказывания… Далеко не каждый автор стихов может настроиться на такую обнажённость чувства, при этом соблюдая тонкую грань между высокой степенью интимности и вываливанием всей подноготной на голову читателей, одновременно умея не скатиться в банальность, пошлость, навязчивую откровенность либо сюсюкающее пустословие. И потому, пожалуй, испытываю особую радость, находя глубочайшее благородство – и мужское, и общечеловеческое – и какую-то особенную, эталонную душевную чистоту в стихах Германа Белякова о любви:

Молчишь?!

До боли мне знакома.

Неравную начав борьбу,

Ты мстишь,

ты мною мстишь другому,

Чтоб вновь перехитрить судьбу.

Не воскресить живые тени!..

И в этот прах,

и в этот тлен

Я опускаюсь на колени,

Чтобы тебя поднять с колен.

Не длить и не множить негатив, не возвращать злу – зло, а только прощением и щедростью души побеждать злобу и мстительность, мостить пути любви – вот главный постулат, которым делится поэт с читателями. Тогда и разлука не станет бедой, не станет камнем на шее – но превратится в камень познания и меру совести… Причём этот постулат не просто является некой воспитательной мерой по отношению к читателю, но изначально исходит из личного опыта поэта, вынесен им из недр своих переживаний и любовных драм, вынут им из копилки собственных жизненных наблюдений. А ничего ценнее стопроцентного содержания судьбы в строке нет и быть не может.

Всегда заострённый на главном, очень компактный и в то же время пространственно и семантически объёмный минимализм с великолепными афористичными формулировками – характерный рисунок многих стихов Белякова:

Может, вовсе не старятся души?

А с годами – смирись и смотри! –

Убыстряется время снаружи,

Замедляется время внутри.

Изменяется время, ребята.

Мельком в зеркало глянешь – и шок!

Кудри сами слетели куда-то,

Нимбом светит седой лопушок.

(«Может, вовсе не старятся души?..»)

По меткому выражению лезгинского историка Гаруна Агацарского, афоризмы – это нектар философии. Его же перу принадлежит и мысль о том, что «афоризм – это всё то, что в конце концов остаётся от мыслителя, если от него вообще что-нибудь остаётся». Данное остроумное высказывание как нельзя более точно подходит и к поэзии – именно соль всякого поэтического произведения заставляет читателя его запомнить, именно благодаря способности к точной лаконичности поэт создаёт крылатые выражения, помогающие его стихам лететь к читательским душам ещё долгие годы после его ухода.

И достаточно посмотреть на эти максимы Германа Белякова, чтобы понять, насколько они долговечны и универсальны: «В её душе любовь я сеял, / Да, видно, ненависть пожну»; «Овеянный стихами, манит нас / Плевками зацелованный Парнас»; «Душа чужая не потёмки, / А вспыхнувший однажды свет»; «Я ещё не постучался в двери – / Но уже переступил порог»; «Когда же в запределье тюркском – / Чужой и чуждой стороне – / Ворона каркает по-русски, – / Она всего милее мне»; «А может быть, в летящем теле / И есть – своя судьба и цель!..» – и другие подобные речевые обороты, практически готовые фразеологизмы, щедро рассыпанные по живительным строчкам этого незаурядного автора. Надо отметить, что немалую долю обаяния беляковским стихам придаёт и самоирония, которая всегда – и свидетельство подлинного интеллекта, и показатель душевной скромности любого писателя.

Ощущение времени как иглы, летящей в сердце, – это тоже абсолютно беляковское сокровенно-философское понимание настоящего во всей его драматичности и объёмности. Но и не только настоящего – а и вообще нашего человеческого бытия с его центробежной устремлённостью к точке невозврата, с его недолговечностью и высокой печалью от осознания краткости и одновременно красоты этого мига под названием «жизнь» («У обрыва стою, у обрыва…»):

У обрыва стою,

у обрыва.

Что за время у нас на часах?

Не мигая, созвездие Рыбы

Замирает в полночных прудах.

И бормочет во сне,

и вздыхает

Поредевший издёрганный лес.

Отдышаться – и то не хватает:

Нужен час,

хоть один –

позарез!..

;…;

Такое понимание приходит только с возрастом – та самая мудрость много пожившего человека, когда количество перечувствованного неизбежно переходит в качество души и ума. Только с возрастом по-настоящему осознаёшь, что времени на всё задуманное не хватит, сколько бы ни жил – так уж устроен человек с его жадностью к впечатлениям и насыщению эмоциональной сферы и с его неспособностью, невозможностью осуществить все цели и задумки, завершить всё начатое, закрыть, как теперь модно говорить, все гештальты. Только доведёшь всё до ума, а жизнь вновь подбрасывает то чувство вины, то неожиданную встречу, то внезапную надежду, то соприкосновение с чем-то совершенно неведомым… И снова не хватает того самого часа, а может, и одной минутки, чтобы выразить невыразимое и завершить незавершённое.

Но здесь очень важно учитывать, что скупость подачи мысли, отсутствие развёрнутых сюжетов, характерная для поэта лапидарность поэтической формы проистекают не из недостатка эмоций или воображения (с этим-то как раз всё в полном порядке!) – но из цельности мужского характера, чья основа – ответственность за поступки и восхитительная немногословность человека, не любящего сотрясать воздух почём зря. Уж если сказал что-то – то осознанно и по существу. Таким образом опять-таки характер накладывается на строку, а «строка диктует чувство» – в точности по Пастернаку. И тогда рождается такое чудо, как, например, это беляковское, сжатое до афоризма четверостишие:

Что же, братцы, всё хаем и хаем

И кому-то грозимся: «Ужо!»

Жизнь, и сам говорю, что плохая.

Жизнь плохая.

А жить – хорошо!

И добавить здесь больше нельзя ни единой буквы.

Валерия САЛТАНОВА

Материал о творчестве и стихи Германа Белякова – в литературном альманахе «Гражданинъ» № 8 (стр. 71, 322)

Читать альманах «Гражданинъ» № 8:

https://www.calameo.com/read/005053971113385934280

Скачать альманах «Гражданинъ» № 8:

https://cloud.mail.ru/public/62YY/dsKvd7rdF

Свидетельство о публикации №123103107558

Галина Салаи 01.11.2023 07:32 • Заявить о нарушении

Очень рада, что мои материалы читаются, легко воспринимаются, что авторы, о которых я пишу, интересны моим читателям.

А эти парочки – просто люди, не ведающие стыда. Простим их, может, они очень одиноки или ещё в чём-либо обделены. Впрочем, на этом сайте есть и по-настоящему любящие сердца, которые обрели друг друга счастливо и навсегда))

С Днём народного единства! Радости и надежды нам всем!

Валерия Салтанова 04.11.2023 16:38 Заявить о нарушении