Девочка Лиля. Два эпизода её войны

Октябрь. Осенний ветер, тёплый, но уже с нотками зимних холодов, шевелит кроны огромных тополей парка и срывает жёлтые листья. Покружив среди веток и кустов, они падают на землю, уже покрытую листьями этого лета и листьями прошлых лет. Никто и не думает убирать их, и они год за годом скрадывают неровности земли. А земля в парке неровная. Под слоем старой листвы и сухих веток угадываются длинные ямы, бывшие когда-то окопами и блиндажами. Даже в диких зарослях парка видно, как они складываются в систему укреплений, но уже трудно понять, в каком направлении шли бои, и кто сидел в этих окопах. Были это немцы или наши бойцы, или же переходили они от одних к другим. С трудом пробираясь через запустение, я пытаюсь представить, что творилось здесь восемьдесят лет назад. Не было тогда здесь никакого заросшего парка, а были поля, был маленький посёлок, на окраине которого шли бои. Нет смысла указывать здесь название этого места. Здесь, в районе Курского выступа, не было ни одной деревни, ни одного села, ни одного хуторка, где война не оставила бы свои незаживающие раны. Не заживающие до сих пор, как и эти присыпанные жёлтыми листьями окопы.

В центре парка есть братская могила с именами погибших, но вряд ли тогда, в суматохе боёв, удалось обнаружить и похоронить всех. Где-то неподалёку в сорок третьем упал подбитый русский самолёт. Погибший лётчик лежит вместе с остальными павшими бойцами в братской могиле, и его фамилией названа улица в этом посёлке, ведущая к парку. Его останки и останки других солдат давно проросли высокими тополями, которые и роняют сейчас листья в не затянувшиеся за восемьдесят лет окопы и блиндажи. Вечная им память.

Не только парк со следами давно отгремевших боёв тревожит меня: есть ещё два письма. Два письма от женщины, пережившей ребёнком эту войну. Много раз перечитанные, разделённые пространством и временем и, на первый взгляд, не имеющие друг к другу никакого отношения, они не дают мне покоя. Объединяет их только одна общая беда. Беда войны. …А ещё – связь, проходящая за пределами этого мира, там, где перемешаны пространство и время, где переплетены между собой все дела всех людей – и живших, и живущих, и ещё не рождённых. И через меня проходящая, неосязаемая, недоступная, но безусловно присутствующая, не укладывающаяся в понимание и находящаяся в том мире, где Творец разделяет Добро и Зло и воздаёт каждому за его поступки.

Эпизод первый. Курский выступ

22 июня 1943 года скоростной бомбардировщик Юнкерс JU-88 возвращался на аэродром под городом Севском – самой западной частью фронта, изогнувшегося вокруг Курска дугой на запад от Понырей до Прохоровки и Белгорода. В этот день бомбили Льговский железнодорожный узел, и бомбили неудачно. Зенитки не давали близко подойти к станции, приходилось уходить в высокую облачность, и от этого точность бомбометания была плохой. К тому же появились русские истребители. Всё это раздражало и портило настроение экипажу и командиру, обер-лейтенанту 52-ой истребительной эскадры Зигфриду Фальке. Было и ещё одно досадное обстоятельство: они не израсходовали всю бомбовую загрузку и теперь возвращались, имея на внешней подвеске последнюю 250-килограммовую бомбу, и от неё нужно было избавиться. Возвращаться в Севск, где базировались части 6-го воздушного флота Люфтваффе, имея на борту несброшенные бомбы, особенно на внешней подвеске, запрещалось, да и так было понятно, что при неудачном приземлении можно было погубить и экипаж, и самолёт. К тому же сегодня было 22 июня, два года войны на востоке, и, самое главное, сегодня исполнялось три года дочери командира, Еве, и очень хотелось отметить эти события чем-то особенным. Маленькую фотографию жены и дочери Зигфрид прикрепил на приборную панель; обе счастливо улыбались и смотрели на своего Зигги – так ласково звали его и мать, и жена, и даже маленькая Ева. Ради этих улыбок он жил и воевал с непонятной Россией. Он был абсолютно уверен, что счастье этих любимых людей зависит от него, от его веры в великую Германию и в арийскую исключительность, от его мастерства и удачи, ведь так говорил фюрер, а он – гений. И судьба хранила Зигфррида. Он прошёл Сталинград, он сажал транспортный Юнкерс-52 на покрытую воронками взлётно-посадочную полосу аэродрома «Питомник» в Сталинградском котле, на его счету было 15 сбитых русских самолётов и несчётное количество разбомблённых городов, посёлков, мостов, колонн с войсками и колонн простых людей, бегущих от войны. Сослуживцы любили и уважали его за то, что он был примерным семьянином, но делали это с осторожностью. Слишком положительный Зигфрид не очень-то располагал к откровенности, да и сам не стремился к ней. Казалось, он был предан только фюреру, рейху, солдатскому долгу и своей семье. И вот сегодня приходилось возвращаться с неудачной бомбёжки, и на внешней подвеске находилась несброшенная бомба – вероятнее всего, заклинил спусковой механизм. Это нужно было проверить и как можно быстрее избавиться от опасного груза.

Внизу промелькнула маленькая деревенька Марица, впереди показалась Конышёвка; там тоже была железнодорожная станция и недалеко от неё – мост через реку. Зигфрид сообщил экипажу о своём решении и стал снижаться, надеясь высмотреть подходящую цель. Сбросить бомбу на станцию было проще всего, но если бомба разорвётся где-то на путях и не попадёт, допустим, в вагон или цистерну, то толку от одной бомбы будет немного, а вот мост – это совсем другое. Мост – желанная цель любого лётчика. За разрушенный мост можно получить отпуск, приехать в свой родной Шпайер, увидеть дочурку Еву, жену и мать, по которым он сильно скучал. Впрочем, отпуск и без того полагался Зигфриду. Итак – мост, и Юнкерс стал заходить на второй круг.

…Вокруг Конышёвки простирались поля с уже колосящимся хлебом. Весной 60-я Армия Советов освободила город Льгов, отбросила дивизии немецкого 13-го армейского корпуса за Рыльск, и крестьяне уже засеяли хлебом жирный курский чернозём, насколько семян хватило.

По тропинке вдоль края невспаханного поля шла девочка Лиля, лет семи. Она держала в руках бумажный кулёчек, макала в него палец, облизывала и, довольная, жмурилась. Утром женщина, проходившая мимо её дома, подозвала Лилю и сказала: – «Твоя тётя Марфа велела тебе пойти к обеду на станцию, в магазин «на ступеньках». Сказано – сделано. Тётя Марфа просто так звать не станет, наверняка что-то вкусненькое будет.

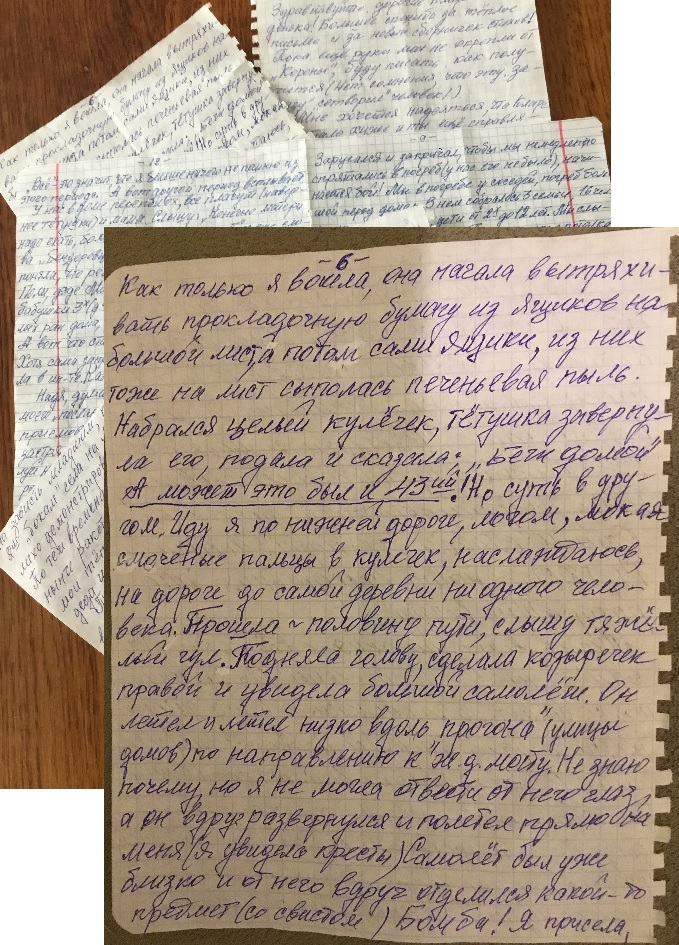

К обеду Лиля была в магазине. Там никого не было, и только тётя Марфуша стояла среди ящиков из-под распроданного печенья. Как только Лиля вошла, тётя Марфа начала вытряхивать прокладочную бумагу из ящиков на большой лист, а потом принялась вытряхивать и сами ящики, из которых тоже сыпались крошки печенья. Набрался целый кулёчек. Тётушка завернула его, подала Лиле и сказала: – «Беги домой!»

…Зигфрид, заходя на второй круг и пролетая над невспаханным полем, увидел на тропинке маленькую фигурку в платьице. Что подумал в этот момент обер-лейтенант Зигфрид Фальке, глядя на девочку внизу и на фотографию своей дочки Евы, мы никогда уже не узнаем, а копаться в мозгах убеждённого нациста не есть цель этого рассказа, лучше дадим слово самой Лиле. Отметим только, что решение Зигфрид Фальке принял не раздумывая.

…«Иду я по нижней дороге, логом, макаю пальцы в кулёчек, наслаждаюсь. На дороге у самой деревни ни одного человека. Прошла половину пути, слышу тяжёлый гул. Подняла голову, сделала козырёчек правой рукой и увидела большой самолёт. Он летел, и летел низко вдоль прогона улицы к железнодорожному мосту. Не знаю почему, но я не могла отвести от него глаз, а он вдруг развернулся и полетел прямо на меня. Я увидела кресты. Самолёт был уже близко, и от него вдруг отделился какой-то предмет. Бомба! Я присела, сжалась в комочек, прикрыла голову правой рукой, зажмурила глаза; захотелось спрятаться под землю. И тут грохнуло! Меня сдуло и отнесло в сторону, потом по мне заколотило чем-то, и всё стихло. Звук самолёта стал удаляться. Я осторожно открыла глаза: самолёт шёл прежним курсом к железнодорожному мосту, а недалеко от меня, за бруствером, поднимался огромный столб буро-жёлтого дыма. На цыпочках я перешла ров и бруствер – ими были обрыты конюшни – увидела огромную яму с огнём и дымом, и уже не помню, как оказалась дома под кроватью. Спустя какое-то время, вспомнив про кулёк, я вылезла из-под кровати. Кулька нигде не было. Захотелось заплакать, и вдруг внутри меня всё заболело, сердце разрывалось, меня тошнило. Я поняла, что чужой, большой дядька на огромной машине гнался за мной по полю, чтобы меня убить. Я закричала. Больше я ничего не помнила из этого случая – всё забыла. А была я тогда самая маленькая и худенькая из своих сверстников. Вот, дорогая племянница Наденька, что случилось со мной. Ещё немцев помню, как они стояли у нас и жили в доме, а ещё рассказ моей тётушки Риммы про крысу помню, но об этом в другом письме напишу, лишь бы сил хватило.»

…Сбить истребитель-бомбардировщик Юнкерс-88 вообще не просто. Пулемёт в носовой части и два пулемёта для стрельбы назад из кабины и из подфюзеляжной гондолы плюс скорость, как у Ме-110, прибавить к этому опытный экипаж – всё это делало Юнкерс очень непростой целью. Но на всякий хитрый Юнкерс найдётся Як с винтом, шутили наши лётчики, учившиеся летать на недавно поступивших Яках и американских Аэрокобрах. Они перегоняли новые самолёты с аэродрома Чернава под городом Ливны в Фатеж, откуда готовилась Курская стратегическая оборонительная операция. Владимиру Орлову досталась Кобра, полученная по ленд-лизу, очень удобная, с передним колесом, а не с задним, как у Яков. Смущало расположение двигателя за кабиной, но следствием был удачно расположенный центр тяжести и прекрасный обзор, и это было очень удобно. Владимиру нравилась Аэрокобра.

22 июня 4-й истребительный авиационный полк 11-го смешанного авиационного корпуса был поднят по тревоге для отражения атаки немецких бомбардировщиков на город Льгов. Старший лейтенант Владимир Семёнович Орлов, командир истребительного авиазвена, был очень доволен своей новенькой Аэрокоброй. Маневренная и скоростная машина, казалось, была специально создана для истребления немецких Юнкерсов. Было видно, что атака немцев не удалась. Два сбитых бомбардировщика догорали в полях подо Льговом, остальные уходили в сторону Севска. Но один отклонился от курса.

…

– Володя, орёл ти наш, перевір на своїй змійці, куди це Юнкерс полетів, може він підбитий і йому потрібно допомогти впасти? Саша тебе прикриє.

– Добро, Тарас!

– А я подивлюся зверху, як цього біса краще завалити.

– Добро, Тарас! Саша, слушай команду, зайди справа и глянь под него, может увидишь, почему его на Конышёвку несёт.

– Командир, да бомба у него на внешней подвеске, не отцепилась, зараза, сейчас он на мост пойдёт, попытается избавиться от неё.

– Давай-ка мы раньше от него избавимся, он, вроде, пока нас не видит.

– Да, вроде. А то давно бы уже шмалять начал.

– Дивiться хлопцi, чого це вiн у полi видбомбився. Там нема нiчого. На фашиста не схоже. Саша, глянеш потiм, навiщо йому порожнiй корiвник знадобився.

– Потом посмотрим, а сейчас ведь уходит, гад!

Освободив, наконец, внешнюю подвеску от бомбы, Зигфрид стал набирать высоту и уходить влево: он и так сильно отстал от группы. Внезапно – а так всегда бывает! – он сначала ощутил, а потом увидел заходящий справа истребитель, а следом ещё два; тут же самолёты заметили и все члены экипажа – и нижний задний стрелок, и стрелок-радист, и штурман-бомбардир. Три Кобры против Юнкерса… После точных выстрелов 37-миллиметровой пушки загорелся, а потом и отвалился с крылом правый двигатель, пулемётная очередь прошла через подфюзеляжную гондолу и через отделение штурмана, и самолёт, заваливаясь на бок, устремился к земле. «Fallschirm*! Springen**!» – закричал Зигфрид. Экипаж не отвечал. Времени для раздумий не оставалось. «Springen!» Зигфрид вывалился из кабины и дёрнул за парашютное кольцо. Если парашют раскроется, у Зигфрида ещё был шанс остаться живым, но парашют не раскрылся. Пулемётная очередь Кобры Владимира Орлова прошила не только отделение штурмана, но прошла через всю кабину и, видимо, повредила парашют командира. Чёрная курская земля как чёрная бездна летела навстречу Зигфриду. В последний момент, за мгновение до удара, время остановилось, и Зигфрид с удивлением рассмотрел, как во влажном чернозёме копошится жизнь, мелкая и неистребимая. Суетились в поисках пищи муравьи, поздний майский жук расправлял крылья, жужжали мухи, червяки всех размеров и цветов медленно протискивались между комочков земли, не подозревая, что на них сейчас свалится вкусная еда, и плодородный курский чернозём станет от этого ещё плодородней, и жизнь здесь не закончится никогда, и никакие зигфриды не в силах остановить это. В момент удара Зигфрид издал страшный короткий звук, словно на вдохе поперхнулся комом чёрной земли. Потом раздался приглушённый взрыв, за полем в рощице взорвался Юнкерс Зигфрида, но Зигги этого уже не услышал.

А дальше было небытие. Не было ни времени, ни пространства, не было ничего, или было «ничего». И как может быть «ничего», ведь «ничего» не предполагает какого-либо бытия. Это невозможно ни описать, ни представить. Сознание человеческое слишком обусловлено материальным и совсем не создано для проникновения за пределы сущностей этого мира. И, проходя через эти пределы, душа человеческая не помнит этого, потому что не видит и не ощущает того, что ей не дано ощущать. Она возвращается уже другой, но и мир уже другой, и время другое. Бывает, что утащит душу в прошлое, где только и нашлось место ей, а бывает, что закинет в далёкое будущее. Неисповедимы пути Господни. Лишь изредка, в самых дальних закоулках души, возникают смутные ощущения другого мира, другой жизни, которая и была причиной её теперешнего настоящего.

Эпизод второй. Блокадный Ленинград

Дом был большой и холодный. Холодный и сытный. Еды было много, в промёрзших квартирах лежали промёрзшие трупы людей больших и маленьких, молодых и старых. Иногда приходили живые люди и куда-то забирали мёртвых, но всё равно их оставалось достаточно для большого и постоянно растущего семейства крыс. Крысы ели людей. Другой еды не было. Крысы сновали по этажам, но в пустых квартирах мёртвых людей оставалось всё меньше, и крысы через подвал пробирались в разрушенную снарядами часть здания и там среди завалов находили других мёртвых и ели их, и плодились. Но в доме жили не только мертвецы и крысы, в нём жили люди, ещё не мёртвые. Укутанные в тряпьё, похожие на чудовищных, огромных кукол, они медленно передвигались по дому, приносили воду, жгли всё, что могло гореть, чтобы хоть немного согреться и сварить хоть что-то в чёрных кастрюлях. Крысы ели людей, а люди ели крыс. И это была не самая плохая еда. Обои на клею уже были съедены, всё мало-мальски съедобное было сварено и съедено тоже. Маленькие кусочки чёрного сырого хлеба, которые приносила тётя Тося, как их ни экономили, съедались и только усиливали голод. А крыса– это мясо и живительный бульон для двенадцатилетнего Толи, сына тёти Насти, а он был совсем плох. Крысы в доме были жирные, потому что не страдали от голода.

В полуподвале дома, расположенного на углу Звенигородской улицы и улицы Правды, в недрах старого, заваленного битым кирпичом матраса, старая полуторогодовалая крыса произвела на свет, а если сказать точнее, произвела во тьму подвала восьмерых крысят. Первого немедленно сожрал сидевший рядом крупный самец. Он был голоден и ждал этого момента, а тащиться вверх по этажам и обгладывать твёрдую и холодную человеческую ногу ему не хотелось. Тёплый розовый комочек лишь хрустнул, брызнул каплей крови и исчез в пасти. Папаша, а именно он был отцом этого выводка, приготовился проглотить следующего, но мать изловчилась и укусила его в шею. Крыс взвизгнул и исчез между битых кирпичей. Последний появившийся крысёнок издал тонкий звук, отдалённо похожий на «зи-ик» и, растолкав уже прильнувших к соскам братьев и сестёр, сам припал к материнскому животу. Крысы, рождаясь, не издают звуков, пищать они начинают позже, но этот, голосистый, выделился. Впоследствии, услышав писк «зи-ик», братья и сёстры пугались и тут же уступали ему место, поэтому Зи-ик никогда не испытывал недостатка в свежей мертвечине, ему всегда доставались лучшие куски мёртвой человеческой плоти.

Крысиный век короток. Через полгода матёрый самец Зи-ик стал главной крысой в доме. Среди своих и без того не маленьких сородичей он был почти великан. Он разгуливал по этажам, забирался в пустые квартиры и почти ничего не боялся. Почти ничего, потому что люди ели крыс. Некоторые из его сородичей были уже пойманы и съедены. Как правило, их загоняли в угол и убивали чем придётся. Крысоловок они не боялись: туда попадали только самые молодые и бестолковые крысы. К тому же в крысоловки нечего было положить: всё что могло быть приманкой, давно было съедено самими людьми.

Матёрый крыс Зи-ик не боялся крысоловок – они стояли пустые, в них не осталось даже запаха еды. Он не боялся кошек, поскольку не знал об их существовании – люди съели кошек задолго до его появления. Он боялся людей, но в последнее время он потерял осторожность. Люди были слабы, передвигались медленно и, увидев крысу, хватали первое, что попадётся под руку, и кидали в крысу. Но пока они это делали, крыса успевала увернуться и скрыться в какую-нибудь щель. Зи-ик ненавидел людей. В маленьком крысином мозгу не было места для эмоций, там жили только голод, злоба, ненависть и тяга к самке. Ещё на самой окраине его инстинктов иногда появлялись видения других его жизней, странных и не крысиных. Видения почти не мешали, и он не пытался разобраться и понять их, только иногда, объевшись мертвечины и проваливаясь в сон, он ощущал, как падает во что-то чёрное, шевелящееся и твёрдое; гнусный страх переполнял его, и он, взвизгнув, просыпался, и, если рядом по несчастью находилась другая крыса, он набрасывался на неё и кусал, иногда до смерти. Другим крысам тоже снились кошмары, и ночью дом наполнялся страшными звуками.

В тот день крыс Зи-ик обследовал кладовку у чёрной лестницы. Зачем он туда забрался, он и сам не знал, просто давно там не был, а инстинкт требовал регулярно обходить свою территорию и метить её своим запахом. Но где-то рядом находились люди, ещё живые люди, и крысе не нужно было заходить туда днём, но что-то потянуло его в промёрзшую кладовку.

…«Наденька, здравствуй дорогая! Спасибо за письмо, ты умница, и так прилично всё у тебя получилось. Конечно, дел у тебя тьма и без меня, и, может, не стоило мне предлагать тебе грустный эпизод далёких событий. Сейчас время трудное и беспокойное, настроение соответствующее. Да что делать, «времена не выбирают»…, тем более, приобрела очки для чтения и письма, и вдаль гляжу, и вижу хорошо все подробности окружающего мира. Эпизод этот поведала мне моя тётушка Римма, она дружила только со мной из нас пятерых. Я её обожала, это было само благородство и доброта. В их коммуналке в декабре 1941-го из восьми взрослых ходячих оставалось только трое: тётя Римма, тётя Настя и тётя Тося. Дети были все лежачие. Обои на клею они уже давно все съели, и вдруг в кладовке у чёрной лестницы обнаружила тётя Настя огромную жирную крысу. Тётя не растерялась, закрыла дверь и дыры и пошла за подмогой. Бригада из трёх женщин решила добыть эту крысу во что бы то ни стало. Они вооружились швабрами, тряпками и прочими «орудиями охоты» и предвкушали уже, как они сварят бульон и накормят своих близких, и сами подкрепятся. Крыса не хотела выходить из угла кладовки, злобно смотрела на них и шипела, но они вынудили её выскочить, и она стала метаться по кухне. Потом побежала по коридору, женщины бросились за ней, швыряя в неё тряпки, но крыса почуяла тягу от входной двери (её закрыть было нельзя, там была туалетная наледь). У двери они совсем было её настигли, но крыса протиснулась в щель и выскочила на площадку к лифту. Все рванули за ней и припёрли её к сетке лифта. Тётя Тося подняла швабру, и в тот же миг крыса встала на задние лапы, передние скрестила на груди, со злобной ненавистью посмотрела на врагов, потом издала страшный душераздирающий человеческий крик боли и ненависти и прыгнула в шахту лифта с пятого этажа. Это длилось секунду, ибо удар швабры об пол был впустую. Крыса покончила с жизнью. Тётя Тося выругалась крепким словом и пошла по коридору, тётя Настя заплакала – её сын Толя двенадцати лет был плох, – моя Римма, потрясённая, стояла и не могла сдвинуться с места. Когда она мне это рассказывала, у неё по телу шла дрожь. А двадцать шестого декабря умерла от голода её мать, моя бабушка…»

…Прижатый к сетке лифта, Зи-ик смотрел на врагов. Страх перекрыл и злобу, и ненависть, и внезапно из самых глубин крысиного подсознания вырвалось и запульсировало непонятное «springen, Fallschirm, Ring***». Край кабины лифта обрывался чёрной бездной, оттуда тянуло смрадным ледяным холодом и вечностью. Сложив лапы на груди, крыс проорал «springen, Fallschirm, Ring» и прыгнул вниз, но никакого ринга на шерстяной своей груди он не обнаружил. В момент падения что-то, смутно похожее на сознание, заполнило крысиный мозг, и перед ним замелькали картинки иной, человеческой жизни. В момент удара о металлический мусор на дне шахты он, как при рождении, пискнул короткое «зи-ик». Женщина, заглянувшая в шахту лифта вслед крысе, услышала это, выругалась и плюнула вниз.

Лето 2023 г.

__________________

Fallschirm* – парашют, нем.

Springen** –- прыгать, нем.

Ring*** – кольцо, нем.

Рассказ опубликован в осеннем выпуске (№119) журнала "Гостиная" (Москва - Филадельфия)

https://gostinaya.net/

Свидетельство о публикации №123091305717

Спасибо тебе за твой талант.

Инна Заславская 03.02.2025 20:39 • Заявить о нарушении

Сергей Евгеньевич Митрофанов 04.02.2025 15:51 Заявить о нарушении