Женские судьбы. У каждого своя Голгофа

У каждого своя Голгофа. Очерк.

Маленький пыхтящий паровоз медленно полз вперёд , останавливаясь на каждом разъезде среди голой, покрытой колючками степи. Наконец-то он доплёлся до станции Гузар, которую Юлия ожидала с большим нетерпением. Из писем мужа она уже примерно знала, где можно найти попутный транспорт от конечной станции Гузар до районного центра Чиракчи, где им предстояло работать. Два молодых врача, они завербовались по контракту на пять лет, чтобы отработать в отдалённом южном краю молодой Узбекской Республики. Это были тревожные тридцатые годы прошлого века, и в таких местах ещё рыскали недобитые банды басмачей. Несколько из них орудовали в предместьях Гузара и Камаши, через которые ей пришлось добираться к месту своего назначения в Чиракчи.

Юлия быстро нашла попутчиков. Это были местные жители, которые возвращались после базара домой. Вся повозка была забита покупками , в основном, зеленью и нехитрыми поделкиами местных ремесленников.

Когда телега, или , как её здесь называли, арба, отъехала от станции и оказалась в открытой степи, неожиданно одна из запряжённых лошадей упала и стала биться в конвульсиях. Взоры всех ездоков устремились на Юлию, из всех слов, которые они без конца повторяли, она поняла только «дохтур-опа» , но их умоляющие взгляды были красноречивее слов. Ситуация была катастрофическая: время уже приближалось к вечеру, вокруг голая степь и их повозка видна издали, как на ладони.

Молодая женщина, не показывая , что волнуется, решительно подошла к упавшей лошади. Она по раздувшемуся животу сразу поняла, что бедное животное просто не может опорожнить мочевой пузырь. К тому же, после жадного утоления жажды на станции, он переполнился до предела.

Юлия стала изучать поклажу в телеге, чтобы найти что-то подходящее вместо отсутствовавших инструментов. Лошади необходимо было поставить катетер, чтобы отошла моча. Выбор женщины остановился на переросших перьях зелёного лука, которые она увидела в повозке. Жестами попросила передать ей связку с луком. Она быстро соорудила импровизированный катетер и оказала помощь страдающей лошадке. Когда моча отошла, кобылка, как ни в чём не бывало, поднялась и , отряхиваясь, послушно вернулась в упряжь. Все в шарабане спокойно вздохнули В дальнейшем до самого места назначения они доехали без приключений.

Таким Юлия Александрович запомнила свой первый день в Кашкадарье на долгие годы. Молодой специалист прибыла в область по назначению на должность санитарного врача уже имея хорошую подготовку и практику. Она училась на медицинском факультете Варшавского университета, куда поступила ещё до первой мировой войны. Исполнилась её мечта, которая казалась несбыточной. Ведь её родители не имели средств , и платить за её обучение не могли. К тому же, в то время приём девушек в университет ограничивался. Но все преграды были преодолены, нашлись необходимые рекомендации, а плату за обучение взял на себя дедушка, имевший свою небольшую мельницу. Значительную часть дохода от неё он отдавал на образование внучки.

Заканчивать обучение пришлось в срочном порядке: началась Первая мировая война и студенты-медики доучивались , совмещая учёбу с работой в госпиталях и даже на службе в медицинских частях. Так Юлия оказалась в самом пекле войны. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем , а после окончания войны они поженились. К этому времени молодые оказались на территории Советов. А когда начали формироваться республики, было много приглашений для квалифицированных специалистов на работу в самые глухие и окраинные места. Так молодая чета оказалась в Узбекистане. Вначале приехали просто заработать денег, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь в центре. Потом Юлия втянулась в круговорот беспокойной и насыщенной жизни , когда каждый новый день был полон неотложными делами, и их все во что бы то ни стало надо было выполнить. В то время в области свирепствовали такие тяжёлые инфекционные заболевания, как тиф, малярия, туберкулёз, дизентерия, лейшманиоз и множество других. Вакцин ещё почти не было, способы лечения также ограничены, поэтому главным средством в предупреждении распространения всякой заразы должна была стать санитария и гигиена.

Но как говорить с людьми о санитарии и гигиене, когда, приезжая в очередной кишлак и посещая семьи, она видела, что во время обеда вся семья ела из одной чашки и одной ложкой, передавая её по кругу ? И не только из-за бедности, а потому, что посуду просто негде было купить.

Надо было кардинально менять жизнь людей, поднимать её на новый уровень. Вековая отсталость края проявлялась на каждом шагу.

Она с улыбкой вспоминала, как на улицах Чирокчи появился приезжий учитель из Татарии, разъезжавший на велосипеде. Тогда многие местные жители с криками «шайтан-арба» разбегались или прятались в канавах.

Но постепенно жизнь налаживалась. Теперь уже такие слова и понятия, как «электричество» , «водопровод» и «колхоз» не вызывали удивление . В тридцатые годы массовую коллективизацию в степных районах проводили путём освоения целинных и залежных земель. Для этого сюда прибыл целый отряд молодых механизаторов вместе с техникой. Среди них были и девушки, причём не только из России, но и из Прибалтики. В районе появилась своя МТС (машино-тракторная станция). Прибавилось заботы и у Юлии, ведь приезжие энтузиасты работали в полевых условиях, когда санитария и гигиена особенно важна.

Эффект деятельности такого десанта механизаторов был виден уже через год, после уборки урожая. Во вновь образованных колхозах появились не только велосипеды, но и патефоны, другие вещи, которые уже не считали диковинкой.

Быстро пролетели пять лет контракта, и муж Юлии стал готовиться к отъезду. Он устал от неустроенного быта и бесконечных трудностей в работе. Но Юлия решительно отказалась уезжать. Она к этому времени уже освоила несколько смежных медицинских специальностей, усовершенствовалась в верховой езде на лошади. Наездницей стала ещё в годы войны. Это позволяло ей оперативно выезжать в горные и степные посёлки и кишлаки, разбросанные друг от друга на десятки километров. Она не только занималась санпросветом и внедряла гигиену в повседневную жизнь, но и лечила больных, выявляла очаги инфекционных заболеваний, даже принимала роды. Ну как было оставить этих людей, которые повседневно нуждались в медицинской помощи, в её помощи ?

Муж уехал, а Юлия осталась в Чирокчи, продолжала свою напряжённую и рискованную деятельность в этих полудиких краях.

Однажды она совершала очередную инспекционную поездку

в предгорных районах. Выехала, как всегда, на рассвете, чтобы не попасть под лучи палящего солнца. Проезжать пришлось через опасные края. Небольшое ущелье впереди называли «разбойничьим»,

так как раньше нередко здесь прятались разбойники, грабившие торговые караваны. По местным легендам, здесь скрывался даже молодой Тамерлан, ещё когда был вождём небольшого местного племени барласов. Это потом он возвысился и стал великим завоевателем, которого узнал весь мир. Но родился он в этих краях,

здесь рос и стал воином.

Юлия спешила скорее проехать опасное место, но вдруг услышала сзади цокот копыт. Её догоняли незнакомые всадники. Изо всех сил стараясь подбодрить свою старенькую кобылку, наездница пыталась уйти от преследователей. Но они быстро обогнали её и жестами потребовали следовать за ними. Возражать было бесполезно, так как за спинами всадников красноречиво торчали винтовки, и она сразу поняла, кто они такие.

Похитители привезли молодого врача в отдалённое поселение,

в котором проживали всего несколько семей. Глинобитные мазанки прятались в складках гор под тенью ореховых деревьев. Она подумала, что её заставят лечить какого-то раненого бандита, и на ломаном узбекском, как могла, объяснила мужчинам, что она не может к ним приближаться. Но они успокоили её, что этого делать не придётся и привели её к женской половине дома. Там она увидела молодую девушку, почти девочку, которая стонала от боли. У неё ещё три дня назад начались родовые схватки, она не могла разродиться.

Подготовив свои инструменты, которые всегда брала в дорогу, Юлия занялась роженицей. Слава Богу, серьёзных осложнений не было, обошлось без кесарева сечения. Девушка просто обессилела -

сказывался юный возраст и плохое питание. Ребёнок родился немного раньше срока, и это спасло и мать, и дитя. Запуганная старушка-повитуха с изумлением и радостью приняла кричащего ребенка из рук врача, запеленала и отнесла показывать отцу.

Она пробыла в плену у басмачей около двух месяцев. Бандиты переезжали с места на место, но не отпускали её, даже когда окрепшие роженица и ребёнок уже не нуждались в её присмотре. За это время Юлия похудела более чем на 10 килограммов, не только от переживаний, но и от того, что отказывалась есть хлеб, добытый кровью.

Однажды утром хозяин дома, где они остановились на очередную ночёвку, разбудил её и радостно сообщил, что бандиты ушли. «Совсем, совсем ушли ...»- повторял он. Действительно, в эту ночь оставшиеся члены банды двинулись в сторону границы и больше в этих краях их никто не видел.

Оказалось, всё время, пока она была в плену, местная милиция шла по их следу. Милиционеры лишь ненамного опоздали. Они появились через несколько часов после бегства бандитов.

Юлия Александрович работала и жила в Чиракчи более сорока лет. Она так и не вернулась в родные края — ведь её родина теперь была здесь, в Узбекистане.

Я встретилась с Юлией, когда ей было уже около 80 лет.

Она ещё много рассказала мне о своей работе в Кашкадарьинской области в сороковые, пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века. Как в сороковые во время войны ликвидировали очаги распространения спорыньи, страшного грибка, который отравлял хлеб и приводил к тяжёлым последствиям, как в пятидесятые

выявляли причину массового заболевания туберкулёзом в Миракинском районе. Эту работу вели в тесном сотрудничестве с милицией. Так она познакомилась с бесстрашным начальником райотдела, впоследствии он стал её другом, помощником и мужем. Она родила дочь, которую назвала Маргаритой. Рита , окончив школу, тоже поступила в медицинский и стала врачом, что не удивительно.

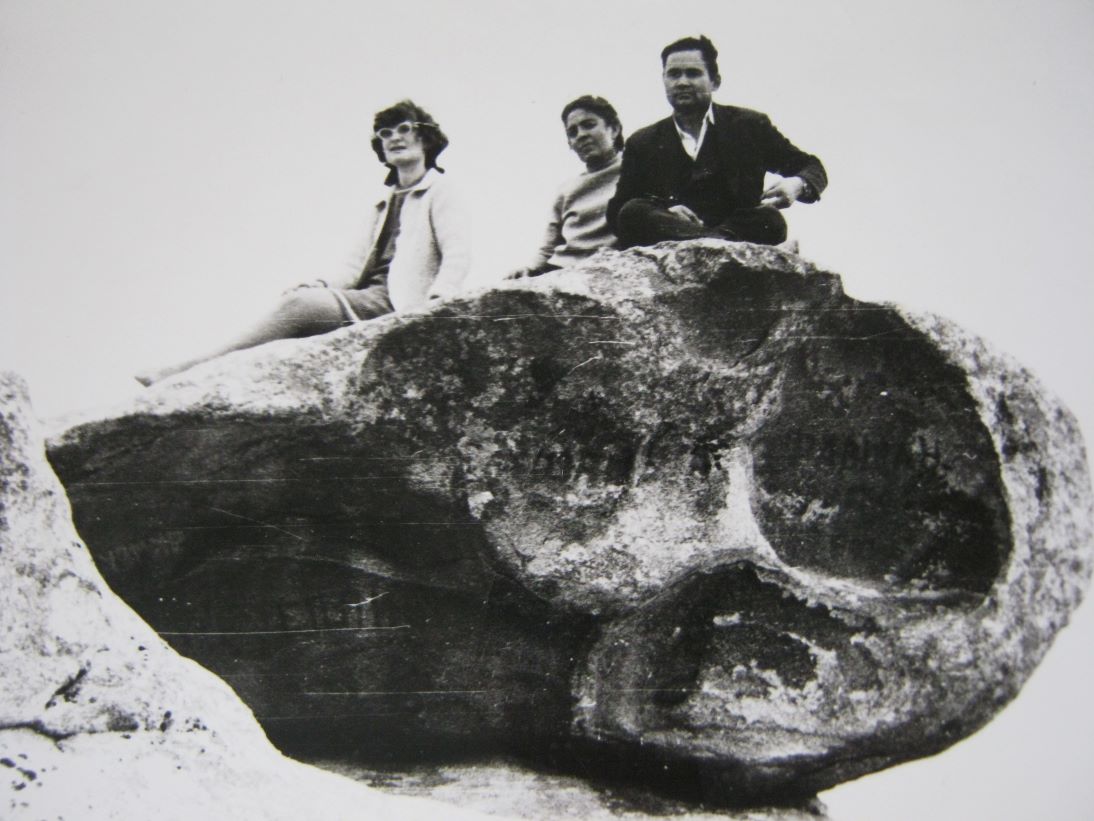

Когда я приехала к ним в гости в районный центр Чирокчи, мы посетили с ней места «боевой славы» её матери. Вместе с нами был молодой фотограф из районной газеты

Впоследствии после этой поездки он подарил мне 16 фотографий, которые помогают мне вернуться в далёкие 70е годы. На этих фото отображены все этапы нашего пешего перехода от пещеры Тамерлана, до вершины горы, которую я назвала Голгофой — уж очень был похож неустойчивый, колеблющийся камень на её вершине на человеческий череп.

« Галь гуф» на иврите означает «круглое тело», на арамейском «череп». Именно на таком когда-то был распят Иисус Христос. Удивительно то, что не только камень в виде черепа, который каким-то образом оказался на вершине пустотелой горы напоминал о Голгофе , но и другие детали этого места. например, большая пещера у основания горы и маленькая наверху, через узкое отверстие которой наш проводник, к великому изумлению участников похода, смог влезть и проползти к самой вершине.

Впрочем, тогда это была для меня обычная командировка по заданию редакции областной газеты «Кашкадарьинская правда».

Очерк о Юлии Александрович был подготовлен для праздничного номера и вышел в свет 9 ноября 1974 года. В нём было ещё много удивительных подробностей о жизни первого санитарного врача верхней зоны Кашкадарьинской области. Но много интересных фактов я тогда не включила в свой материал. Они остались в моей памяти и отражены в представленном повествовании. Может быть,

кто-то и сегодня ищет свои пути к вершинам и найдёт такую , которая останется в его душе на всю жизнь.

* * *

Свидетельство о публикации №123082105210