Конкурс - Метаморфозы жанра. Август 2023

Вдохновение — капризная штука! Никогда не знаешь, когда придет и надолго ли… Иногда складывается впечатление, что все, что можно, уже давно написали другие...

Не повторяй — душа твоя богата —

Того, что было сказано когда-то,

Но, может быть, поэзия сама —

Одна великолепная цитата.

/А. Ахматова/

Можно ли стать автором, не написав ни одной своей строчки? Как ни странно — можно. Есть такая поэзия, которая создается из уже заготовленных блоков. Но не всё так просто. Иногда проще написать свои... Но мы уделим должное современному развитию постмодернизма, которому свойственно заимствование известных выражений, речевых клише с разной целью. И потому сформировалось два диаметрально противоположных в отношении взгляда на мир, как минус и плюс, направления: концептуализм и метареализм, которые в данной статье рассматриваться конкретно и по существу не будут. Пока не будут...

Итак, АВГУСТ -2023 объявляется месяцем жанра:

ЦЕНТОННЫЕ СТИХИ

В строгом смысле ЦЕНТОН — стихотворение, ЦЕЛИКОМ составленное из известных предполагаемому читателю строк других стихотворений.

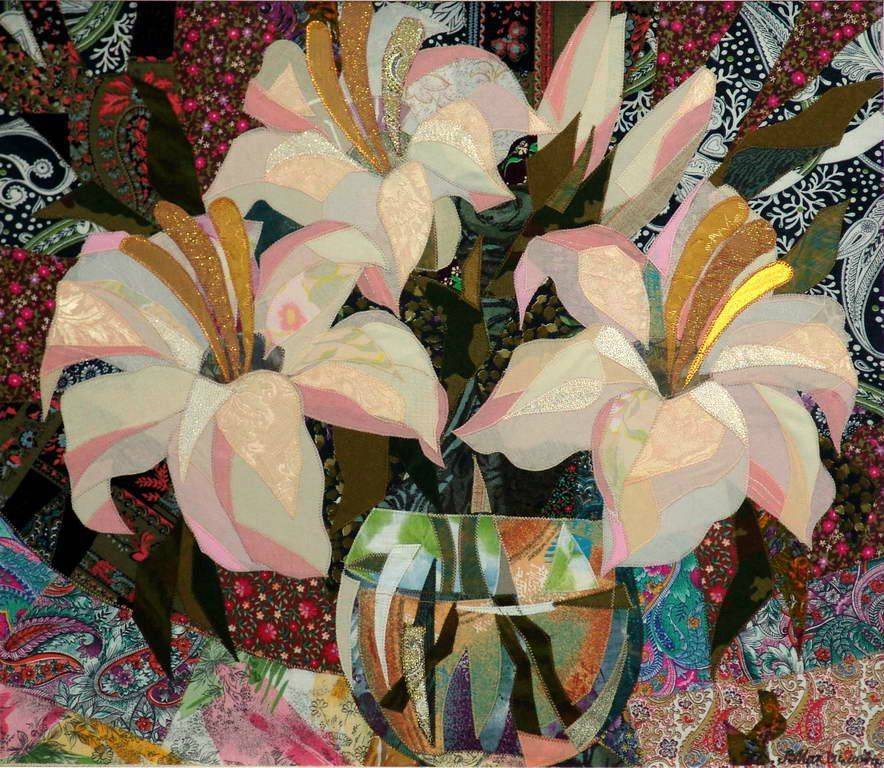

Русский термин «центон» восходит к лат. cento, род. падеж cent;nis. Первоначальное значение этого слова — «лоскут, платье или покрывало из лоскутьев». В значении «стихотворное попурри» отмечено уже у Авсония и Августина.

В соответствии с предписаниями античной поэтики, в роли «строительного материала» для центона могут выступить:

а) полустишие,

б) стих,

в) полуторастишие.

Децим Магн Авсоний (IV в. н. э.), сформулировавший это правило, полагал, что поскольку сочинение центона представляет собой игру («ludus»), соревнование («aemulatio», «contentio»), то использование фрагментов, превышающих размеры полуторастишия, делает задачу автора слишком простой для выполнения, и составление центона теряет смысл: «взять два стиха сряду будет неловкостию, три — непозволительным промахом (merae nugae)».

Составление центонов представляет собой род литературной игры. Будучи литературной шуткой, центон оказывается тем комичней, чем лучше знаком читатель со стихотворениями, из которых были взяты строки. Предполагается, что строки центона подбирают таким образом, чтобы он был объединён общим смыслом и имел вид законченного произведения.

Художественный эффект центона состоит в подобии или контрасте нового контекста и воспоминания о прежнем контексте каждого фрагмента. Менее строгие центоны переходят в поэзию реминисценций, иногда открытых, чаще скрытых.

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ

Центон ведёт своё происхождение от древней пародии, встречающейся в комедиях Аристофана. В Греции были популярны гомероцентоны (homerokentrones, homerocentones) — произведения, составленные из стихов Гомера. В Риме центоны складывали из стихов Вергилия, Овидия, Лукана. Известен «Свадебный центон» (лат. Cento Nuptialis) Авсония, который, будучи написан в 374 году (или несколько позднее) в качестве стихотворного отклика на свадьбу императора Грациана и Констанции, содержал 131 гекзаметр, взятый из произведений Вергилия — его сборника «Буколики» и поэм «Георгики» и «Энеида».

Впоследствии появились христианские центоны, в которых через строки классических поэтов выражалось религиозное содержание (при этом были распространены пересказы Библии, сложенные из строк языческих поэтов). Христианские центоны включались в школьные программы вместо языческой литературы. Практика чистых центонов была в средние века в большей степени характерна для латиноязычной, чем для грекоязычной поэзии, хотя для византийской литературы в целом центонный принцип инкорпорирования деталей старого художественного целого в состав нового оказался чрезвычайно характерным.

К ранневизантийскому времени относится дошедший до нас греческий гомероцентон, приписываемый императрице Евдокии, жене императора Феодосия II, и насчитывающий 2343 гекзаметра о жизни Иисуса. К этому же времени относятся небольшой по объёму центон Иринея Лионского о спуске Геракла в подземное царство и приписываемая обычно Григорию Назианзину трагедия «Страждущий Христос», состоявшая из цитат из Эсхила, Еврипида и Ликофрона.

Греческие или латинские центоны составлять было нетрудно, поскольку рифма в античном стихе отсутствовала (практика составления рифмованных стихов получает широкое распространение уже в средние века — сначала в западноевропейской латиноязычной гимнографии, а в византийской литературе она обретает значительное место лишь к концу её истории). Центоны на рифмованные стихи составлять гораздо труднее; тем не менее поэты нового времени сумели освоить этот жанр. Так, широко известны центоны, составленные Лопе де Вегой.

В русской поэзии первый — и исключительный по своим масштабам — пример практики центона мы, по-видимому, встречаем в творчестве поэта XVII века Сильвестра Медведева. Будучи учеником Симеона Полоцкого и воспринимая его тексты как риторический образец, Сильвестр перенимает поэтическую мысль и поэтические средства учителя зачастую вместе с готовыми стихами. Например, «Благожелательное приветствование» Сильвестра Медведева всё целиком составлено из стихов, взятых из «Рифмологиона» Симеона Полоцкого.

Примером центона на русском языковом материале служит следующее восьмистишие, составленное из строк поэмы Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» и стихотворения А. С. Пушкина «Узник»:

Однажды, в студёную зимнюю пору

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Вскормлённый в неволе орёл молодой.

И шествуя важно, в спокойствии чинном,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

В больших сапогах, в полушубке овчинном

Кровавую пищу клюёт под окном.

Широко известен принадлежащий литературоведу и пушкинисту Н. О. Лернеру центон, строки которого взяты из стихотворений сразу четырёх поэтов XIX века:

Лысый с белой бородою (И. Никитин)

Старый русский великан (М. Лермонтов)

С догарессой молодою (А. Пушкин)

Упадает на диван. (Н. Некрасов)

Чистый центон, как он определяется, скажем, М. Л. Гаспаровым («стихотворение, целиком составленное из строк другого стихотворения») — редкость.

Можно составить центон на произведениях одного поэта - например, Пушкина (пример приведен в «Поэтическом словаре» Я. Квятковского):

Я помню чудное мгновенье -

Три сестрицы под окном.

Зима!.. крестьянин торжествуя,

Всё ходит по цепи кругом,

Гонимый вешними лучами.

Уж солнце меркнет за горами...

Беги, сокройся от очей!

И сердцу будет веселей.

Во глубине сибирских руд

Горит восток зарёю новой.

Не пой красавица при мне,

Подруга дней моих суровых.

Прощай свободная стихия,

Гусей крикливых караван…

Мороз и солнце! День чудесный!

Храни меня мой талисман!

Но чаще источниками центонов являются стихи разных поэтов:

Из С. Есенина и А. Пушкина (составлен - А. Бубновым):

Ты жива ещё, моя старушка?

Жив и я. Так выпьем! Где же кружка?

Из «Евгения Онегина» и «Бородино» (составитель - А. Коваль):

Скажи-ка, дядя: ведь недаром,

Когда не в шутку занемог,

Москва, спалённая пожаром

Была прелестный уголок?

Ведь были ж схватки боевые

Огнём нежданных эпиграмм,

Да, говорят, ещё какие!…

А то, мой друг? Суди ты сам:

Недаром помнит вся Россия

О ножках мне знакомых дам!

Да, были люди в наше время!

Читай: вот Прадт, вот W. Scott,

Могучее, лихое племя -

О русский глупый наш народ!

Плохая им досталась доля:

Три пары стройных женских ног.

Немногие вернулись с поля…

А милый пол, как пух легoк, -

Когда б на то не Божья воля -

Благословить бы Небо мог!

Из Пушкина, Лермонтова и... «Интернационала» (составитель неизвестен):

Вставай, проклятьем заклеймённый

В тумане моря голубом

У лукоморья дуб зелёный

Что кинул он в краю родном?

"…В больших сапогах, в полушубке овчинном / Кровавую пищу клюет под окном".Из Н. Некрасова и А. Пушкина (составитель неизвестен):

Однажды, в студеную зимнюю пору,

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Вскормленный в неволе орел молодой.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,

Мой верный товарищ, махая крылом,

В больших сапогах, в полушубке овчинном

Кровавую пищу клюет под окном.

Особую популярность принцип цитирования приобрел во время постмодернизма. «В литературе всегда шла перекличка. Говоря очень обобщающе, - все центон, вся культура - лоскутное одеяло», - пишет С. Бирюков в статье «Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма». Выискивание и одержимое жонглирование цитатами и ссылками загнало самих постмодернистов в своеобразное «гетто». Отсюда и нытьё о хождении по кругу, о том, что всё уже написано и т.д. Игра потеряла легкость и улыбку, а цитирование стало изнемождающей самоцелью. Тем не менее, подходить к этому процессу можно и творчески.

Для примера хотелось бы взять посвящение Сергея Аксёненко Осипу Мандельштаму. Чтобы воспринять перекличку с классиком во всей полноте, необходимо как минимум знать следующие стихотворения Мандельштама – «Может быть, это точка безумия…», «Заблудился я в небе - что делать?…», «Я скажу это начерно, шепотом…», «Грифельная ода», «Мы живем, под собою не чуя страны…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Когда октябрьский нам готовил временщик…», «Посох» - которыми явно или тайно оперирует Аксёненко:

Может быть, это точка отчаянья,

Может быть, это совесть твоя -

Всё, что будет, - лишь обещание,

Всё, что было, - обман бытия.

Заблудилось в нас небо - что делать?

Ты, - кому оно близко, - ответь…

Может девять, а может быть десять

Родила безотчётная твердь?

Это, верно, лишь, точка отчаянья,

Это, верно, лишь, совесть твоя -

Бесконечное обещание

Обещает возврат бытия…

Заблудилась отара на карте,

Острый грифель в немытых руках - …

Только равный - но в белой палате,

Только равный - но в чёрном квадрате,

Только равный - в тюрьме на полатях,

Только равный - в грузинском халате,

Только равный - на бодром параде,

Только равный - на грозном плакате,

Только равный - наследник Пилата,

Только равный - не сметь и не плакать!

Всё равно не убьёт он тебя.

Пламенея, чернея, скорбя,

Хмурым взором просторы свербя,

И на водах весенних рябя…

Как видим, вольное оперирование отдельными мандельштамовскими образами не превращает стихотворение в банальный центон, а приводит к созданию совершенно оригинального АВТОРСКОГО произведения.

Другой метод комбинаторной ЦЕНТОННОЙ поэзии заключается в перестановке строк и строф в стихотворении, в результате чего могут возникать новые смыслы и связи. Проиллюстрируем это произведением известного эгофутуриста И. Северянина – «Квадрат квадратов». Здесь в каждой строфе одни и те же слова в строчках меняются местами:

Никогда ни о чем не хочу говорить…

О поверь! - я устал, я совсем изнемог.

Был года палачом, - палачу не царить…

Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог…

Ни о чем никогда говорить не хочу…

Я устал… О поверь! Изнемог я совсем…

Палачом был года - не царить палачу…

Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм…

Не хочу говорить никогда ни о чем…

Я совсем изнемог… О, поверь! Я устал…

Палачу не царить!.. был года палачом…

Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал…

Говорить не хочу и о чем никогда!..

Изнемог я совсем, я устал, о, поверь!

Не царить палачу!.. палачом был года!..

Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..

Поскольку одной из тенденций в поэзии конца XX в., в особенности постмодернистской, является сквозная цитатность и обращение к культурному наследию прошлого, жанр центона хорошо ассимилировался в ней. Современных поэтов не могла не заинтересовать возможность создания сложного интертекста, построенного на цитатах и вследствие этого нелинейно прочитываемого. Однако необходимо отметить, что в конце XX в. происходит не просто возрождение, а перерождение жанра, принципиальный пересмотр содержания понятия центон. Изменениям подвергаются, во-первых, авторские задачи, во вторых – жанровый стандарт.

В классическом центоне (античном и барочном) источником цитации являлись, как правило, стихи наиболее авторитетных авторов, чьё творчество бралось за образец и у которых авторы-последователи хотели поучиться. Таким образом, главная цель создания классического центона – подражать великим, перенять их творческий опыт и мастерство. Современная же поэзия в первую очередь обращает внимание на игровые возможности центона. Цитаты из различных, зачастую контрастных по культурной принадлежности источников соединяются и сталкиваются, и за счёт сталкивания цитат неизбежно происходит и сталкивание контекстов, в результате чего происходит деабсолютизация и разрушение культурных стереотипов.

Такая игра с цитатами нацелена в первую очередь на создание иронического или сатирического эффекта, многократно усиленного за счёт большой плотности цитат. Необходимо также обратить внимание на те изменения, которым подвергается сам жанровый стандарт: в поэзии конца XX в. происходит демократизации жанровых рамок, их значительное расширение. В научных источниках можно обнаружить различные определения понятия центон. «ЦЕНТОН (от лат. cento — одежда или покрывало, сшитое

из разнородных материалов) — род литературной игры, стихотворение, составленное из известных читателю стихов какого-либо одного или нескольких поэтов». М. Л. Гаспаров определяет центон как «стихотворение, целиком составленное из строк других стихотворений».

В строгом смысле, произведения поэтов конца XX в., квалифицируемые авторами и некоторыми исследователями как центоны, по определению таковыми не являются. В первую очередь, нарушается требование к центону, заключающееся в том, что он должен полностью состоять из цитат. То есть жанр центона подразумевает полное отсутствие собственно авторского текста, прямого высказывания. Однако авторское начало играет конститутивную роль, проявляясь на надтекстуальном уровне – на уровне отбора и комбинации цитат.

В большинстве современных стихотворений, построенных на цитации, автор значительно расширяет свои полномочия на всех уровнях текста, и в первую очередь это проявляется в появлении собственно авторского слова.

Во-вторых, источником цитаты не обязательно является поэтическое произведение. Круг источников цитации для поэтов конца XX в. максимально широк: древнерусская, классическая русская, зарубежная и советская литература, сакральные религиозные и сакрализованные политические тексты, произведения массового искусства (кинофильмы, эстрадные песни и др.). С другой стороны, значительно расширяется понятие цитаты как структурного элемента центона. Таковым становится не только прямая дословная цитата, но и реминисценция, аллюзия, культурная отсылка. Кроме того, в качестве цитаты могут функционировать и характерные именования реалий, ассоциирующихся с определённым культурным пластом и создающие колорит эпохи, иными словами, цитата из общего культурного контекста.

Таким образом, процесс перерождения жанра центона подразумевает, с одной стороны, смягчение требований к центону, с другой – расширение понятия цитаты как его структурного элемента.

В связи с этим возникает вопрос о правомерности применения термина «центон» к произведениям современной поэзии, не являющимся центонами в строгом смысле этого слова.

Исследователь Н. А. Фатеева предлагает термин «центонный текст», отграничивая его, таким образом, от термина «центон». С. Е. Бирюков предлагает понятие «центонные стихи», однако не даёт термину чёткого определения.

Оба термина считаются равнозначными и могут быть использованы для квалификации текстов, в которых аллюзии и цитаты ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕОБЛАДАЮТ над собственно авторским текстом. Однако понятие «центонный текст» шире, поскольку допускает возможность номинации не только поэтических, но и прозаических текстов.

ЦЕНТОННЫЕ СТИХИ, таким образом, - это стихотворение, основным структурным элементом которого является цитата как отсылка к другому тексту (в том числе к культурному контексту), при этом цитаты количественно значительно преобладают над собственно авторским словом и играют текстообразующую роль. Семантика центонного текста не сводится к сумме семантик входящих цитат: цитата прочитывает как по своему прямому значению, так и по тому значению, которое имела в первоисточнике.

Автор центонного текста создаёт новый контекст из элементов других контекстов. При этом устанавливаются интертекстуальные связи со всеми первоисточниками, в результате чего между предтекстами также возникает диалог.

В определении Квятковского акцентируется: «из известных читателю». Поскольку цитаты, использованные в центонном тексте, как правило, не атрибутированы, его интерпретация предполагает наличие определённого читательского опыта – именно «определённого», включающиего те источники, к которым апеллирует автор центонного стихотворения. То есть автор и читатель должны находиться в одном культурном пространстве; центонный текст рассчитан на «улыбку понимания». Следовательно, автор вовлекает читателя в игру в «узнавание», создавая многомерное гипертекстуальное пространство, настолько широкое, насколько позволяет читательский кругозор.

В сборнике поэта-постмодерниста Михаила Сухотина «Центоны и маргиналии» четыре произведения обозначены как центоны. Хотя, как это следует из вышеописанных положений, данные тексты не являются центонами в строгом смысле, поскольку не составлены полностью из прямых цитат и содержат собственно авторский текст. На это указывает во вступительной статье и сам М. Сухотин: «…стихи эти в большей их части (даже чисто количественно) составляют не цитаты или парафразы, а

собственно авторская речь». Тем не менее, цитаты и культурные отсылки играют в

данных стихах текстообразующую роль. Авторская ирония основана прежде всего на игре с контекстами и их сталкивании.

Название центонного стихотворения Сухотина «Друг мой милый», открывающего сборник, является прямой цитатой из стихотворения Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»; данный предтекст становится лейтмотивным и цитируется М. Сухотиным семь раз, считая заглавие.

Основным организующим элементом, рефреном, формирующим структуру всего текста, является цитируемое официально-деловое клише «Встать! Суд идёт!». Далее от него отсекается элемент «Встать», цитируемый отдельно, и дополняется контекстуальным антонимом: клише «Прошу садиться» заменено на синтаксический синоним «Сесть!». Данный элемент, интертекстуально не нагруженный, тем не менее, является более ёмким за счёт многозначности, которая обыгрывается в строке:

Сесть! Посвидетельствуйте за меня, я не хочу садиться.

Анафорические элементы «Сесть!» и «Встать!» в тексте стихотворения многократно повторяются и чередуются, что вызывает ассоциации с монотонными принудительными физическими упражнениями. Образ судебного процесса дополняется атмосферой муштры и общего подавления воли. Особенностью данного центонного текста М. Сухотина является игра на контрасте между интертекстуальным прочтением цитаты и внеинтертекстуальным, прямым её значением. Помещённая в новый контекст, цитата прочитывается совершенно иначе, нежели в первоисточнике: она прочитывается буквально и связывается с образами суда и затравленного человека как его жертвы.

Сесть! Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный... (Г. Державин)

Встать! Он всем нам общим памятником будет, общим памятником будет... (В. Маяковский)

Здесь источником горькой иронии становится внеинтертекстуальное созвучие цитат при резком контрасте исходных контекстов. Ощущение цитаты, вырванной из контекста, звучание цитаты как отголоска дополняется и подкрепляется своеобразным «эхом». М. Сухотин регулярно (практически в каждой строке) использует приём повтора, создавая ощущение эха. Кроме повторов внутри строки, присутствуют повторы по вертикали – полностью или частично совпадающие строки. В стихотворении «Друг мой милый» используется множество аллюзий и цитат из произведений русских поэтов: Н. Гумилёва, А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Г. Державина, Ф. Тютчева, М. Лермонтова, В. Набокова, В. Маяковского, Л. Губанова. Присутствуют цитаты из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь». Цитируются «Песня о Щорсе» М. Голодного, военный марш «По долинам и по взгорьям» на слова С. Алимова и стихотворение Л. Губанова, а также песня Ж. Агузаровой «Жёлтые ботинки».

Встать! Тесней, чем сердце и предсердье, сердце и предсердье... (Б. Пастернак)

Сесть! Ты мимо проезжаешь в «Чайке», друг мой милый... (Ж. Агузарова; Ф. Тютчев)

Встать! Вот тот мир, где жили мы с тобою, жили мы с тобою... (Ф. Тютчев)

Сесть! Вечности жерлом пожрётся, вечности жерлом пожрётся... (Г. Державин)

Встать! Сквозь дрожащие пятна берёзы, пятна берёзы... (В. Набоков)

Как цитаты в широком смысле функционируют и отсылки к биографии Айседоры Дункан и песне Ж. Агузаровой, выраженные словосочетаниями одного семантического поля:

Замечаешь ли мой красный шарф и жёлтые ботинки?

Ирония в названии третьего стихотворения сборника («Литературные памятники») основана на сопоставлении прямого значения идиоматического сочетания «литературный памятник» и отсылкой к названию произведения Горация, давшего начало множеству литературных стилизаций в русской литературе, самыми известными из которых стали стихотворения М. Ломоносова, Г. Державина и А. Пушкина. Сухотин совмещает цитирование с пародированием. Произведения русских поэтов цитируются в ироническом ключе. Отдельные цитаты включаются в двуязычный драматизированный диалог.

Гораций: Exegi monumentum aere perennius

Ломоносов: И я себе воздвиг такой же monumentum

Гораций: Regalique situ pyramidum altius

Ломоносов: И мой вот точно так же pyramidum altius

В подтексте очевидна сатира на русских авторов, желавших создать литературные завещания по образцу Горация, ориентировавшихся друг на друга и последовательно до неузнаваемости изменивших исходный текст. Кроме того, Сухотин использует стилизацию-пародию на Ломоносова и Державина, создаёт узнаваемый вербальный образ, используя стилистические, фонетические и орфоэпические особенности их поэзии, а также аллюзии и цитаты:

Не говоря уже о том,

что Аполлин на Геликоне,

что быстрый разумом Невтон,

и дщерь бессмертия на троне,

что телескоп, полемоскоп,

сокровищ новая Индия,

что Днепр, Волга, Лена, Обь,

Академия, Поэзия... (Ломоносов)

Не говоря уже о том,

что молньи блещут над водами,

что солнц златых огнистый сонм

вселенной движется путями (Державин)

Сухотин таким образом абсурдизирует литературные завещания русских поэтов, иронизирует над ними.

Центонными текстами можно считать и те произведения из сборника Сухотина, которые были квалифицированы автором как маргиналии. Особенностью маргиналий Сухотина является множественное использование иноязычных и инокультурных цитат и отсылок. В стихотворении «Дыр бул щыл по У Чэн-Эню» присутствуют образы русской

и восточной культур.

В этом центоном тексте преобладает деконструированная цитата. Используется приём нанизывания многочисленных деконструированных цитат по принципу зевгмы:

Вдруг охотник выбегает,

по кому ему стрелять?

По цыплёнку

жареному-пареному,

по незваному

татарину,

по корове,

что всегда здорова,

по стозевну чудищу

огромну,

облу,

озорну

и лаяй,

по одесской

костиной кефали…

Для создания образа формального, звукового образа иностранной речи М. Сухотин использует псевдоэкзотизмы и скороговорки:

те six

scies,

que scient

six

arbres

и наоборот:

Фуй Вам – Фуй Нам

Тояма Токанава…

Особенностью стихотворения «Страницы на всякий случай» является то, что в качестве цитаты как структурного элемента центона начинает функционировать отдельное имя (собственное или нарицательное) или словосочетание, ассоциирующееся культурным контекстом, интертекстуально нагруженное:

Вперёд! Ю.Цезарь, Меровинги,

Вперёд! Карл, Хлодвиг, Валуа,

Вперёд! Двенадцатый Людовик,

Вперёд! Тринадцатый Людовик,

Вперёд! Столетняя война… [

Использование подобного рода цитат-отсылок характерно для творчества Т. Кибирова. Приём нанизывания таких цитат, называемый исследователем С. Бирюковым «центоном действительности», использован поэтом в поэме «Сквозь прощальные слёзы»:

Барахолка моя, телогрейка,

Коммуналка в слезах и соплях.

Терешкова, и Белка и Стрелка

Надо мною поют в небесах!

Кукуруза-чудесница пляшет,

Королева совхозных полей…

Помимо цитат-именований бытовых и культурных реалий, ассоциирующихся с определённой эпохой, поэма изобилует цитатами из классической и советской литературы, песен, кинофильмов, политических догматов.

Центонный текст рок-поэта А. Башлачёва «Не позволяй душе лениться» является примером использования цитат как средства создания комического. Автор соединяет большое количество цитат из классической литературы со штампами советской культуры с целью абсурдизации последних:

В огне тревог и в дни ненастья

Гори, гори, моя звезда!

Звезда пленительного счастья –

Звезда Героя соцтруда!

А. Башлачёв объединяет две дословные цитаты с общим лексическим компонентом (вторая строчка – В. Чуевский, «Гори, гори, моя звезда», третья – А. С. Пушкин, «Во глубине сибирских руд») и цитату-именование, имеющую тот же лексический компонент. Обыгрывая полисемию, автор добивается комического эффекта.

Центонные стихи конца XX в., решая разные творческие задачи, имеют общую игровую природу, так как, во-первых, подразумевают языковую игру с цитатой – деконструкцию и перекодирование; во вторых – вовлекают в игру и сотворчество читателя, поскольку интерпретация таких текстов требует дешифровки цитатного кода. Цитаты внутри центонного стиха вступают в сложный мультикультурный полилог, выходящий далеко за рамки прямого (внеинтертекстуального) значения всех структурных элементов центона.

***

ИТАК, ПОДЫТОЖИМ, некоторые особенности ЖАНРА ЦЕНТОННЫЕ СТИХИ:

• чистый центон подразумевает остуствие авторского текста вообще. В таком случае в стихотворении допускается только использование цитат узнаваемых стихов и других источников высказываний

• размер одной цитаты в тексте - от половины строки до полутора строк. Меньше двух строк, идущих подряд!

• выстраивание диалога разных источников, которых может быть несколько, от двух и более

• отражение определённого культурного/исторического слоя до узнаваемости

• значительное преобладание цитатного текста при ЧАСТИЧНОМ использовании цитат по отношению к авторскому. В таком случае в центонных стихах допускаются строки, содержащие чисто авторский текст

• возможно ироническое и сатирическое отношение к используемому цитируемому тексту, но в новом контексте желательно изменение смысла, возможно, даже на обратный

• игра с омоформами, омонимами, использование созвучий для получения желаемого эффекта. Игровой характер в работе над заимствованным словом делает работу уникальной и авторской

• соответствие стиля речи определённому сюжету (бытовая сцена, крестьянский быт, урбанистическая зарисовка и т.д.)

• изменение на кардинально противоположный стиль от первоисточника. Возвышенное - на просторечье, крестьянское на одухотворённо-возвышенное, романтическое и т.д.

• текст должен быть организован в единой метрической системе, хотя он и лоскутный. Это тщательная работа по стыковке разных текстовых источников

• стихи рассчитаны на подготовленную аудиторию. Насколько подготовленную - выбирает сам автор!

По форме и системе стихосложения поэтическое произведение может быть любым! Никаких ограничений!

==============================

Верим в каждого участника, что он сможет доказать, что и в наше время поэзия живёт и продолжает развивать преемственные связи с великим достоянием прошлого!

******************************************************

Итак, на этот конкурс будут приниматься стихи, ОПУБЛИКОВАННЫЕ в АВГУСТЕ 2023-го года на сайте Стихи.ру, относящиеся к ЛЮБОМУ РАЗДЕЛУ, по вашему разумению, но СТИХИ, которые можно будет отнести к жанру ЦЕНТОННАЯ ПОЭЗИЯ.

Другие стихи приниматься не будут. Объём произведения - без ограничений!

Наш конкурс, по определению, лучшего стихотворения, написанного в ЖАНРЕ ЦЕНТОННАЯ ПОЭЗИЯ в текущем месяце, а не в каком другом месяце ранее! Будем внимательны и проявим уважение к другим участникам. Все в равных условиях.

Автор может предложить только ОДНО своё лучшее произведение в этом жанре, или виде, опубликованное в АВГУСТЕ 2023 года. Будем внимательны!

Внеконкурсная ветка стихов не предусматривается.

Ненормативная и бранная лексика запрещена. Чёрный юмор - не наш стиль. Стихи призывающие к разжиганию межнациональной и религиозной розни, а также откровенной злобной критики политического содержания будут отклонены. Соблюдайте тактичность в рамках жанра! Не забываем, что наш проект Метаморфозы жанра, поэтому возможны новые открытия и неожиданные ракурсы! Дерзайте, поэты! Время позволяет!

Порядок заявки:

Имя автора - название стихотворения - ссылка.

Это необходимый минимум. Желательно в одну строку.

Приём стихов будет осуществляться до конца месяца. Затем 1 СЕНТЯБРЯ будет открыто голосование. Авторы, которые уклонятся от участия в голосовании, к следующему конкурсу не будут допущены.

Премиальный фонд конкурса:

1-е место - 500 баллов,

2-е место - 400 баллов,

3-е место - 300 баллов,

4-е место - 200 баллов,

5-е место - 100 баллов...

(количество призовых мест будет определено в зависимости от количества участников)

Желаем всем успеха И ВДОХНОВЕНИЯ для самовыражения и особого раскрытия своего поэтического дарования!

БЛАГОДАРИМ наших спонсоров! Благодаря их щедрости мы имеем возможность осуществлять наши проекты.

**

Если ведущая не сразу отвечает по вопросу приёма произведения, это не означает, что с произведением что-нибудь не так. Значит, компьютер со всеми документами не рядом. Подождите, пожалуйста, в течении 2-х суток Вам обязательно ответят! Не стоит удалять заявку!

Иллюстрация: Екатерина Максимова, картина из лоскутов

Ведущая и автор проекта Татьяна Игнатова

Свидетельство о публикации №123081200382