Солнце русской критики

Критическая русская школа XIX века прославлена выдающимися именами Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева…

Но среди равных забыто имя Аполлона — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бога света (отсюда его прозвище Феб — «лучезарный», «сияющий»), покровителя искусств, предводителя муз, предсказателя будущего, бога-врачевателя, подлинного олицетворения настоящей мужской красоты.

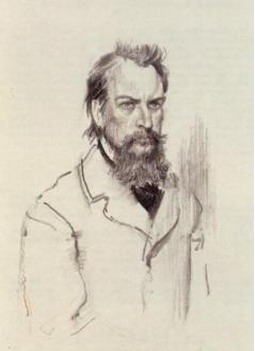

Герою нашего повествования — критику, поэту, музыканту, драматургу Аполлону Григорьеву — все девять муз в той или иной степени оказывали знаки своего непостоянного внимания.

Судите сами.

Клио — муза истории и Урания — муза астрономии.

Полонушка, как называли его домашние, учился у студента-медика Московского университета истории и математике. Продолжил обучение в пансионе М. П. Погодина, а в 1838 году поступил слушателем на юридический факультет Московского университета, который окончил «первым кандидатом». Однако, не имея расположения и изменив точным наукам, Григорьев увлекся музыкой и литературой, на поприще которых добился значительных успехов.

Эвтерпа — муза лирики.

О начале своей литературной карьеры А. Григорьев так напишет в статье «Мои литературные и нравственные скитальчества» «… журчали ещё носясь в воздухе стихи Пушкина, и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья <…> каждая новая строка Пушкина жадно ловилась в бесчисленных альманахах той наивной эпохи… На сцене перед нами <…> великая и вполне уже почти очерченная физиономия первого цельного выразителя нашей сущности, Пушкина <…> в его портфеле уже лежит, как он (по преданиям) говорил, «сто тысяч и бессмертие». Но еще чисто романтическим ореолом озарен его лик…».

Трагическая неразделенная любовь к Антонине Федоровне Корш явилась жизненным подтекстом для сочинения Григорьевым самых сильных, по мнению критиков, лирических стихов: «Над тобою мне тайная сила дана…» «К Лавинии» (инципит «Для себя мы не просим покоя…»).

На мой взгляд, не менее точны и лиричны короткие стихи «Нет, за тебя молиться я не мог…» и «Вы рождены меня терзать…», оканчивающиеся блистательным четверостишьем:

Вы рождены меня терзать,

Зане друг другу мы чужие,

И ничего, чего другие

Не скажу вам, мне не сказать.

Субъективное ощущение «неприкаянности», которое трагически осознавалось самим Григорьевым, роднит его в известной степени и с творчеством Лермонтова.

Канонической поэтической «иконы» из стихов Григорьева — этого русского Гамлета середины XIX века, ни подлинно русской, ни уж тем более поддельной, «интеллигентской», к счастью не состоялось.

Эрато – муза любовных песен.

Лиричность интонации сочетается в стихах Григорьева с песенной мелодией, с ритмической напевностью, подчёркнутой романсовыми рефренами.

Этим объясняется, в частности, увлечение Григорьева цыганским пением. Цыган он считал наделенными «артистическою натурою», и свое увлечение цыганщиной объяснял их врожденной «музыкально-гармонической способностью» и «непосредственной восприимчивостью». Один из самых известных романсов Григорьева, — «Цыганская венгерка», — при некоторой своей «экзотичности», отличается от других, прежде всего страстным пафосом, ощущением личности автора, которые не легко найти в аналогичных вещах Щербины, Майкова и других современных ему авторов.

Цыганское пение — вот то преломление, в котором воспринято было Григорьевым народное творчество. «Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепиано, — рассказывает А. Фет, — но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение». Из этого отношения к, поэзии как к песне, как романсу, распеваемому под аккомпанемент гитары, и рождались стихи Ап. Григорьева, которые очень скоро стали перелагаться на музыку: романсы А. Варламова «С тайной тоской», В. Соколова «Я ее не любил», А. Дюбюк «Нет, за тебя молиться я не мог» и многие другие. В этом плане и следует рассматривать поэзию Ап. Григорьева, как одного из «последних романтиков» в русской литературе.

Мельпомена — муза трагедии, Талия — муза комедии.

Творческие склонности Григорьева после окончания университета были направлены в сторону проблем театра и литературы. В 1844 году писатель обосновался в Петербурге, где сотрудничал с журналами «Репертуар и Пантеон», «Финский вестник», в которых публиковал рассказы, очерки и критические статьи, преимущественно на театральные темы, стихи и художественные переводы. В журнале «Театральная летопись» за 1845 год в статье «Об элементах драмы в нынешнем русском обществе» Григорьев отстаивает мысль о необходимости изображения действительности в наиболее обычных её проявлениях, выступает в известной степени как противник романтизма и искусства ради искусства. В 1845 году Григорьев публикует драматическую поэму «Два эгоизма», с критикой которой выступил Белинский, совершенно незаслуженно назвав её «довольно бледным отражением довольно бледной драмы Лермонтова «Маскарад».

В 1863 году Григорьев перекочевал в еженедельный «Якорь», который редактировал и в котором публиковал театральные рецензии, неожиданно имевшие большой успех благодаря необыкновенному одушевлению, которое Григорьев внёс в репортёрскую рутину и привычный формализм театральных обзоров. Игру актёров он разбирал с такими же тщательностью и страстью, с какими относился ко всем явлениям остальных искусств, проявляя при этом отменное знакомство с немецкими и французскими теоретиками современного сценического искусства.

Терпсихора – муза танцев.

Неразлучным спутником столь любимого Григорьевым цыганского пения является цыганский танец. Цыганская венгерка также является одним из вариантов танца, исполняемого русскими цыганами, но более молодым, с элементами чечётки. Поэзия Григорьева рассчитанной на исполнение с эстрады, выдвижением на первый план интонационных и музыкальных моментов, заражает своей эмоциональностью, добавляет глубины простым словам, отправляет душу и ноги в танцевальный полёт.

Каллиопа – муза эпической поэзии.

Григорьев активно и удачно экспериментировал как в жанре крупных эпических форм — роман в стихах «Отпетая», «Venezia la bella» (дневник странствующего романтика) из книги «Одиссея о последнем романтике», «Вверх по Волге» (дневник без начала и без конца), эпические поэмы «Олимпий Радин», «Видения», «Предсмертная исповедь», — так и малых, к которым можно отнести рассказ в стихах «Встреча».

Полигимния – муза священных гимнов.

В сборник стихотворений 1846 года А.Григорьев включил цикл из пятнадцати стихов «Гимны», оригиналы большинства которых, без указания авторства, впоследствии были обнаружены Б.Я. Бухштабом в сборнике масонских песен под названием «Vollstandiges Gesangbuch fur Freimaur», выпущенном в Берлине в 1813 году. Исключение составляют перевод гимнов Эмлера, Гердера, Шиллера «Hoffnung» 1797 года, и знаменитая «Похоронная песня» («Trauerloge») Гёте. Безвестный рецензент «Финского вестника» говорит о мистицизме гимнов Григорьева, как «о пустом и ложном мистицизме, который так же не пристал к нему, как французу двенадцатого года риза русского попа», не заметив их ценности, имея ввиду жизнеутверждающих характер темы «великой радости», противоречащей общим мотивам скепсиса и разочарования. Путь к достижению этой радости обозначен Григорьевым стремлением к преодолению жизненных трудностей, через внутреннее самоусовершенствование.

Литература о Григорьеве — довольно скудна, полной научной биографии — не существует, даже для создания библиографии, которая могла бы составить порядочную книгу, современниками писателя почти ничего не сделано. Но если современники Григорьева, «в силу различных причин, недостаточно ценили его, не умели или не хотели его понять, то нам, потомкам, уже давно пора отнестись внимательно к оставленному им богатому духовному наследию.

При жизни писателя настойчиво формировался его образ комического недоразумения в литературе. Господствовавшая официальная критика относилась к нему то с явной иронией, то с нескрываемой враждой, а журнальные и газетные сатирические листки извлекали из его статей неисчерпаемые темы для своих юморесок. Более того, большинству редакций, дружески расположенных к Григорьеву, приходилось скрывать его авторство за целой системой псевдонимов (например, А. Трисмегистов), дабы не отпугнуть своих читателей сомнительной репутацией критика. Ближайший друг и единомышленник Григорьева Достоевский, уступая общественному мнению, был вынужден помещать в своих журналах статьи своего главного сотрудника вообще без авторской подписи.

«Худо ли, хорошо ли и по причинам, все равно каким, — писал Блок, — Григорьев был припечатан и, следовательно, не попал в интеллигентский «лубок»; в тот лубок, где Белинский занимает место «белого генерала». Поглумились над Григорьевым в свое время и Добролюбов, и Чернышевский, и их присные. Как при жизни, так и после смерти Григорьева о глубоких и серьезных его мыслях рассуждали всё больше с точки зрения «славянофильства» и «западничества», «консерватизма» и «либерализма». В двух соснах и блуждали до конца века; а как эти мерила к Григорьеву неприложимы, понимание его и не подвигалось вперед. В конце XIX столетия, когда обозначилось новое веяние, Григорьева стали помаленьку распечатывать. Долгое время почтенные критики находили его «странным» (другого слова многие из них - увы! - до сих пор не могут придумать). Он ...странен? — А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож!».

Шумная компания знаковых фигур великих критиков, населяющих литературное пространство XIX века: Виссарион Белинский, близкий ему по духу француз Сент-Бёв, неистовый шотландец Карлейль, — идеолог выдающейся роли личностей и «героев», при всём ее значении в истории литературы, несравненно больше принадлежит прошлому, чем совершенно не имеющий читателей и основательно, а может быть и намеренно, забытый Аполлон Григорьев.

«В 1844 году, — писал Григорьев, — я приехал в Петербург, весь под влиянием той эпохи в начале печатать напряженнейшие стихотворения, которые, однако очень интересовали Белинского, чем ерундистее были. В 1847 году, поэтому, за первый свой честный труд, за Антигону, я был обруган Белинским хуже всякого школьника.

«А Белинский не был ни уединенным, строго-логическим мыслителем, как И. В. Киреевский, ни одним из опекунов нравственности и русского языка. — Писал Григорьев, — он был человек борьбы и жизни. Все наши сомнения и надежды выносил он в своей душе — оттого-то все мы жадно слушали его вулканическую речь, шли за ним, как за путеводителем, в продолжение целого литературного периода, до тех пор, пока переворот, совершившийся в художественной деятельности Гоголя, не разделил всех мыслящих людей на две литературные партии».

Вспомним, как в своих «Литературных мечтаниях» 1834 года Белинский впервые представил широкую палитру нравственного и художественного значения русской литературы, в которой невзыскательные современники насчитывали десятки гениев, и в которой бойко звучали здравицы Ломоносову, Державину, Хераскову, Карамзину. При этом гениальность Пушкина нужно было еще отстаивать в горячих дискуссиях, a поэзию первых гоголевских творений почувствовать и распознать.

Привлекательными для Григорьева в творчестве раннего Белинского стали принципы историзма, защиты свободы личности, связь мировоззрения художника с обстоятельствами его жизни, признание социальной литературы; отрицались — социальный детерминизм, стремление использовать критику в узко политических целях, принижение ценности народного творчества. Вызывали нарекания суждения Белинского о человеке как «гражданине мира» — «космоса», а о русском народе – как выразителе одной из сторон жизни всего человечества (что было отзвуком увлечения философией Гегеля).

«Славянство и народность» значили для западника Белинского совсем не то, что для Григорьева тогда, а уж тем более для нас в новейшее время. Белинский видел в этих течениях только одну сторону — патриархального застоя, воспринимая их как препятствие «прогрессивному» ходу культурной цивилизации, постепенно теряя сочувствие к народной, непосредственной, безыскусной поэзии.

«Слава Богу, — пишет Белинский, в 1844 году, — теперь это беснование (собирать народные песни и переводить чужие) уже прошло; теперь им одержимы только люди недалекие, которым суждено вечно повторят чужие зады и не замечать смены старого новым. Никто не думает теперь отвергать относительного достоинства народной поэзии, но никто уже кроме людей запоздалых, не думает придавать ей важности, которой она не имеет».

Григорьев придерживался иной концепции морально-нравственного усовершенствования человека, и в противовес Белинскому строил свою теорию на основах славянофильства (хотя частенько критиковал его за проявления ортодоксальной религиозности, за подавление личности «общинностью»), но при этом стоял особняком как по отношению к западничеству, так и по отношению к славянофильству.

При этом характер восприятия Белинским Григорьева, как поэта, а Григорьевым — Белинского, как критика, — эволюционировал в хаотично меняющихся политических и социальных декорациях XIX века — возвышенно романтичного в первой своей половине и реалистичного во второй.

Отношение к близкому идейно движению славянофилов Григорьевым определялось так: «Самая горестная вещь, — пишет он H. Н. Страхову в 1856 году, — что я решительно один без всякого знамени. Славянофильство также не признает меня своим — да я не хотел никогда его признанья».

«В июле 1859 года в отъезд графа Кушелева, я не позволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях дорогие мне имена Хомякова, Киреевского, Аксакова, Погодина, Шевырева. Я был уволен от критики. Факт».

Григорьев, как известно, — автор «теории органической критики» — оригинальной системы анализа художественных явлений, начиная в качестве подражателя Белинскому в сороковые годы, пришел к неприятию его основополагающих идей и полностью самостоятельным оценкам к концу 1850-х – началу 1860-х годов. Пародии сатирических изданий и нападки серьезной журналистики на григорьевские «парадоксы органической критики» продолжались до тех пор, пока, наконец, общими усилиями его не заставили замолчать. «Я был уволен от критики», — констатирует он в своем горько ироническом послужном списке незадолго до смерти.

В чём, упрощенно, выражается сущность «теории органической критики» Григорьева, которая до наших дней является руководством для литературных аналитиков и рецензентов. Вся мировая литература — единый и цельный живой организм, а каждое отдельное литературное произведение — частичка этого великого организма, самый верный способ изучения которого последовательное шествие к истине путем сопоставлений, сближений и аналогий. От каждой строфы, афоризма, литературного образа тянутся скрытые нити к общему жизненному центру, а первая задача критика — различить и точно обозначить все разветвления этой системы, ибо у всякого, даже великого писателя, найдутся предшественники «в том деле, которое составляет его слово, найдёте явления, которые смело можете назвать формациями его идеи».

Центральным узлом русской литературы А. Григорьев считал, как было сказано выше, Пушкина. Вот почему и сегодня, как никогда, актуальна его известная формула, выведенная ещё в 1859 году:

«А Пушкин — наше все, — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, a только контурами набросанный образ народной нашей сущности, — образ, который мы долго еще будем оттенять красками».

К Гоголю Григорьев также применяет полностью всю систему своих приемов изучения: сравнение с рядом мировых гениев — Гёте, Пушкин, Шекспир, в компании великих комиков — Мольера, Диккенса, Гоффмана, — вводя творчество Гоголя в родной круг родственных явлений, в котором безошибочно обнаруживаются оригинально звучащие струны его великого таланта.

Для критика бесценно умение передать читателю не только результаты своих исследований и впечатлений, но и ощущение близости, которое неизбежно зарождается при пристальном изучении писателя. Григорьев не устаёт говорить о преимуществе мысли сердечной перед головною и утверждает, что сознание может разъяснять прошедшее, но только творчество кидает свои ясновидящие взгляды в далёкое будущее.

«Он писал свои статьи так, как они приходили ему в голову, нимало не заботясь о чем-либо постороннем. Вот почему он писал языком для него ясным и выразительным, но для других часто темным и непонятным, вот почему его статьи не имели блестящего и скорого успеха. Это был урожденный критик, для которого критика была естественною потребностью и прямым назначением жизни».

Поэтому у Григорьева нет критических статей отрицательного характера, ему чужды развенчание, высмеивание, вылавливание ошибок, систематическое выставление негативных оценок писателям — как заклейменный ещё Лермонтовым, но доныне живучий вид литературной критики.

«Имеет ли право критик говорить о таланте, который он горячо любит и высоко ценит? He перестает ли он быть в отношении к такому таланту критиком, т.е. лицом судящим, взвешивающим, оценивающим, указывающим недостатки и промахи? Этот пошлый вопрос, может возникнуть... потому что при малой развитости понятий в большей части нашей публики, еще не привыкли уметь отделять расположение к дарованию от расположения к личности. Даже Белинский не успел приучить к этому. Большей части читающих, и даже пишущих, и даже иногда критикующих, — непонятен тот процесс раздвоения на человека чувствующего, и человека судящего, который совершается в критике, — т.-е. в лице, взявшем на себя трудную роль выражать свое личное сознание, примеряя его к общему сознанию. Сознавая свои особенные, личные симпатии к талантам, он так же подвергает самого себя, т.е. эти симпатии, суду и анализу, как подвергает ему общее сознание — разлагая как свое, так и общее, на разумное и неразумное.

«Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте — писал Григорьев Страхову, — чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить — хотя бы даже с Герценом, в чем он не прав. Цинизм мысли, право, дошел уже до крайних пределов. Да! Честнее гораздо обучать киргизов, чем свирепствовать с тушинцами. Честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литературствовать. Негде! Рано или поздно мысль его или форма его мысли встретят сильный толчок».

Не умаляя безусловных заслуг Белинского, Писарева, Чернышевского или Добролюбова в истории русской литературы, логично признать преимущество А. Григорьева не столько в области лингвистической и философской эрудиции, сколько в деле выработки цельной эстетической доктрины, в использовании аналогий, в искреннем желании приблизиться к внутренним порывам человека через глубоко осмысленный и одушевленный литературный образ.

Григорьев придает колоссальное значение подсознательной интуиции в творчестве, убеждая читателей, что именно бессознательность автора придает произведениям их глубину, а внутренне ощущение мира художником, показанное откровенно и без прикрас, выводит его на дорогу к обобщениям, свойственным настоящим творцам.

«Одним из первых возвестив любимый лозунг новейших теоретиков — признание критика творцом и художником, Аполлон Григорьев дал и образцы излюбленной формы новейшей критики — портретные очерки духовных физиономий. В тех набросках и эскизах творческих личностей, которыми испещрены его статьи о Пушкине, Гоголе, Островском, он как бы предугадывает замечательные опыты современной критики — психологические этюды Зиммеля».

Перенесение внимания с предметного изображения на выражение «внутреннего» субъективного, импрессионистическая «случайность» образов составляют основные черты творчества Григорьева, которые позже ярко проявятся в XX веке в русском символизме. Александр Блок в статье 1915 года «Судьба Аполлона Григорьева», точно подметит: «Он — единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост».

Такова, может быть, одна из самых грустных страниц в истории русской критики, «… исключительный случай непонимания, систематической травли и окончательного изгнания из литературы одного из крупнейших европейских критиков новейшей формации, тонкого литературного аналитика-философа, глубокого поэта во всех своих раздумьях и оригинальнейшего новатора в излюбленной им области — изучении и толковании художественного творчества».

«Подумай-ка, много ли людей, серьезно ищущих правды? — писал Григорьев. — Есть вопрос и глубже, и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это — вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности».

«Мы часто ищем русских лиц. Вот вам одно из них; он был похож не только на русского, а еще на себя самого», — вспоминал о Григорьеве Леонтьев, — а этого история не прощает.

Свидетельство о публикации №123080605166