Аггеев день

В Аггеев день лениться нельзя.

«Эгей, Агей, давай бодрей!».

29 декабря (16 декабря по с.с.) в православной Руси отмечался как Агеев день или День святого Аггея. Этот святой пророк Аггей – десятый из 12 малых библейских пророков и знаменит тем, что является автором «Книги пророка Аггея» в Ветхом Завете Библии — 10-ё книги из числа «12 малых пророков».

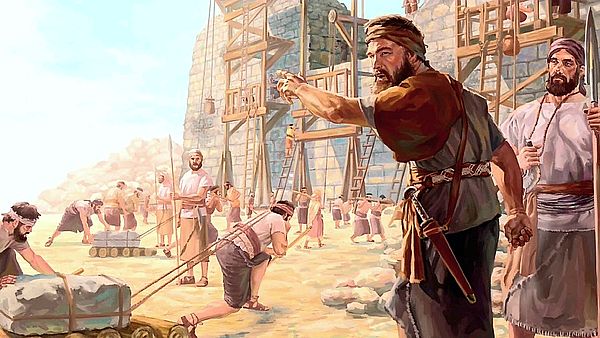

О личности пророка Аггея из колена Левиина достоверных сведений не сохранилось. Согласно жизнеописанию пророков, пророк Аггей родился в Вавилоне в священнической семье и юношей прибыл вместе с Зоровавелем (Зэрубавэль — «семя Вавилона» или Зэрубавель бен Шалтиэль) – персидский наместник Иудеи, вождь иудеев, под предводительством которого первая партия иудейских пленников – 42 360 человек – в период между 538 и 520 годами до н.э. вернулась из вавилонского плена в Иудею, в Иерусалим. Здесь пророк Аггей стал очевидцем и вдохновителем восстановления «Второго храма», а после смерти с почестями похоронен на месте упокоения священников.

(Здесь и далее цитатные данные из различных энциклопедических источников).

Личность пророка Аггея свидетельствуется и время его служения датируется точно 520 годом до н.э., вторым годом правления персидского царя Дария I (521-486 до н.э.). Пророк Аггей – историческая личность и его пророческие воззвания имеют конкретные даты произнесения: 1-я речь Аггея - 1-й день 6-го месяца или 29 августа 520 г.; 2-я речь Аггея - 24-й день 6-го месяца или 21 сентября 520 г.; 3-я речь Аггея - 21-й день 7-го месяца или 17 октября 520 г.; 4-я речь Аггея - 24-й день 9-го месяца или 18 декабря 520 г. Аггей – первый после пленный пророк из 12-ти малых библейских пророков.

Чтобы понять значимость личности пророка Аггея и его включение в список 12-ти малых библейских пророков, нужно вспомнить и представить историческую ситуацию того времени, вникнуть в его знаменитые речи-призывы и пророчества. В 538 году до н.э. персидский царь Кир «позволил евреям возвратиться в Иудею и восстановить иерусалимский храм». Возрождение храма в Иерусалиме начал правитель Иудеи Шешбацар. Однако из-за происков самарян строительство храма приостановилось.

Самаряне — (самаритяне), религиозная община, появившаяся в Палестине после падения Израильского царства (722 до н.э.). Самаряне потомки уцелевших израильтян и иноземцев, переселенных в Палестину ассирийскими завоевателями. Самаряне, как народ, возникли в результате этнического смешения евреев, населявших Северное, т.е. Израильское, царство, с переселенцами из разных областей ассирийской империи, которые заселили города Самарии, после того как израильтяне были уведены в плен в Вавилон.

По приказу ассирийского царя один из плененных священников был возвращён в Самарию, чтобы учить языческих переселенцев бояться и почитать Господа, при этом от них не требовали отказаться от их прежних богов. После возвращения евреев из вавилонского плена самаритяне выразили желание участвовать в восстановлении Иерусалимского храма, но евреи отказали им в этом, вероятно, из-за того, что самаритяне поклонялись идолам и не были чистокровными израильтянами. С этого времени между иудеями и самаритянами началась вражда. Самаритяне построили себе храм на горе Гаризим, который был разрушен Иоанном Гирканом после смерти Антиоха VII (128 г. до Р.Х.) и с тех пор не восстанавливался.

Поскольку самаритяне признавали Пятикнижие Моисея как Священное Писание, то в этом храме они, вероятно, поклонялись Господу. Главный спор между евреями и самаритянами во времена Иисуса возник в связи с вопросом о месте, где следовало поклоняться Господу - в Иерусалиме или на горе Гаризим, иначе говоря, «признавать ли за Иерусалимским храмом право быть единственным святилищем Господа» или не признавать. При всех противоречиях с офиц. иудаизмом самаритяне. нередко показывали себя более открытыми для Иисуса и Его вести, чем жители других областей; именно среди самаритян появились первые христиане-не евреи. Например, «милосердный самарянин в притче Иисуса смог исполнить заповедь любви, так как. не был, подобно иудейскому священнику или левиту, скован заповедями о культовой чистоте и предписаниями об их исполнении». Кстати, текст «самарянского» Пятикнижия Моисеева, вероятно, был «окончательно установлен примерно в 400 г. до н.э., то есть до окончательного разрыва между евреями и самаритянами».

Из-за общей бедности иудеи, бывшие вавилонские пленники, потеряли интерес к строительству храма и больше заботились об устройстве собственных жилищ. Пророк Аггей убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и возвещал, что в этом храме надлежит «Слову Безначальному в последних временах явитися», то есть предрекал появление Мессии, воплощение Бога в человеке. Слова и пророчества Аггея подхватили и использовали другие святые, пророки и апостолы. Некоторые библейские псалмы приписаны пророку Аггею.

Об этом почти не упоминается церковными и современными авторами, но содержание речей Аггея соответствует нравам, обычаям и традициям его времени (520 год до н.э.) и это раскрывает суть и значимость образа и памяти Аггея для славяно-русских язычников Древней Руси – его речь и пророчества были просты, близки и понятны народу; его метод общения с Богом через посредника – шамана, жреца, пророка, священника – был привычен народу; его позиция совпадала с жизненными принципами народа: «Если народ будет жить свято, то с ним пребудет и Божие благословение».

(Здесь и далее цитатные источники: Библейская энциклопедия архимандрита Никифора; «Аггея пророка книга» // Официальный сайт Московского Патриархата).

«…И было слово Господне через Аггея пророка: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей (храм божий) в запустении? Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете (урожая) мало; едите, но не в сытость; пьёте, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь Саваоф».

(Здесь Господь Саваоф – «Господь Воинств» – одно из имён всемогущего Бога, Владыки мира, вождя войска, звёзд и планет, ангелов; божественный властитель над всеми силами земли и неба, то есть аналог верховного языческого божества (божеств) – автор).

«…Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесёте домой, то Я развею.- За что? … За Мой дом (храм), который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы (дождя), и земля не дает своих произведений. И Я (Господь Саваоф) призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на всё, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд».

(Здесь Господь Саваоф выступает как типичный языческий верховный бог (божество), от которого в отместку за поведение людей все беды и напасти - автор).

«… И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего (Саваофа) и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их (Саваофа), и народ убоялся Господа (Саваофа). Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами! говорит Господь (Саваоф). И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме (храме) Господа Саваофа, Бога своего, в двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария» (или 21 сентября 520 г.).

«…И было слово Господне через Аггея пророка: «Скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа: кто остался между вами, который видел этот дом (Первый храм) в прежней его славе, и каким видите вы его (Второй храм) теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?».

- Но ободрись ныне, Зоровавель, - говорит Господь (Саваоф). - Ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей!

- Ободрись, весь народ земли, - говорит Господь (Саваоф), - и производите работы, ибо «Я с вами».

- Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!

- Ещё раз, и это будет скоро, - говорит Господь (Саваоф), - Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами (Мессия, Спаситель), и наполню дом сей (Второй храм) славою, моим серебром и моим золотом.

- Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, - говорит Господь Саваоф, - и на месте сем Я дам мир.».

«…И было слово Господне через Аггея пророка: «Спроси (Аггей) священников о законе и скажи: «Если бы кто нёс освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным?». И отвечали священники и сказали: «Нет». Потом сказал Аггей: «А если прикоснётся ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым?». И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Тогда отвечал Аггей и сказал: «Таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь (Саваоф), и таковы все дела рук их! И что они приносят там, всё нечисто».

«Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда ещё не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию (давильне винограда), чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать. Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне», - говорит Господь (Саваоф). «Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше: «Есть ли ещё в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их».

(Здесь пророк Аггей, как все шаманы, ведуны, жрецы, волхвы и иные пророки, использует природные стихийные феномены и их последствия в качестве проявления воли Господа Саваофа - автор).

«…И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано: «Скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю; и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф: «Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя».

(Здесь «печать» - символ официальной исполнительной власти, закона, постановления, указа, распоряжения, по сути рабской по отношению к Господу Саваофу, то есть Богу. Таким образом, устанавливается институт верховной законной исполнительной власти, данной от Бога - автор).

В этих двух коротких речах пророк Аггей 25 раз применяет фразу «Так сказал Господь Саваоф» и заканчивает свои речи: «Так говорит Господь», превращая таким образом себя в «глас Божий». Отныне (с 520 года до н.э.) все пророки, апостолы и высшие должностные лица церкви будут использовать этот приём убеждения, выступать со словом Божиим в своих речах и устах. Вот почему святой пророк Аггей был близок образам первобытных шаманов, ведунов, пророков в традиционной памяти всех языческих народов, в том числе славян и русского народа.

В народном календаре Агеев день – это уже вполне воспринимаемый новый день нового года после зимнего солнцестояния, потому что прибавление света днём уже заметно на глаз. В Агеев день готовились к Рождеству и пытались предсказать погоду на оставшуюся зиму, весну и лето. Знаменитый и именитый пророк Аггей на Руси считался покровителем младенцев, будущих мальчиков и девочек, у которых всё ещё впереди, как было всё ещё впереди у людей, вернувшихся из вавилонского плена и строивших свой Второй Храм – символ народного, национального и религиозного единства с Господом Богом Саваофом. Вот почему святого пророка Аггея просили «сохранить здоровье детей, защитить их от сглаза, наставить на путь истинный».

Агеев день имеет и другое наименование – Агей Зимоуказник или Агей Инесей, так как в этот день либо было морозно, либо иней покрывал деревья и дома. В любом случае в Агеев день лучше было быть дома, проводить время со своей семьёй, уделять внимание и заботу детям и внукам, потому что вокруг в темноте всё ещё шастала зимняя нечисть (неудовлетворённые колядованием ряженые шутники, тати, разбойники).

В Агеев день многое запрещалось. Например, запрещалось чинить обувь, сапоги и башмаки с подошвой подбитой деревянными гвоздиками. По древнему суеверию считалось – чем больше в подошве забито гвоздиков, тем скорее хозяин обувки уйдёт «на тот свет». В Агеев день запрещалось:

- садиться не вовремя за стол и садиться на стол (сидеть можно было только на лавках, топчанах, стульчаках);

- разговаривать и общаться через порог, потому что порог – это место и символ прощания с человеком, а не близкого общения с ним;

- подавать и пить так называемый «пустой чай», то есть без прикуса, угощения, пирожка, баранки, лепёшки, варенья, услады;

- секретничать, замалчивать правду, а также распускать слухи и наветы, потому что рано или поздно тайное всегда становится явным, а вовремя сказанная правда, предостережение, предупреждение или пророчество может исправить жизнь и судьбу;

- употреблять яйца, мясные и молочные продукты животного происхождения, потому что ещё не закончился Рождественский пост; но есть такие продукты не запрещалось детям, беременным, больным, раненым и старикам с благословения старших в доме, священников и по молитве святому пророку Аггею.

В Агеев день, как правило, считали семейные и личные деньги, деньги, отложенные про запас и на будущие крупные покупки и дела. Если в Агеев день не проверить наличие и количество денежных средств и товаров, предназначенных для продажи за деньги, то потом весь год будет некогда и невозможно всё точно рассчитать и распланировать.

В Агеев день хозяйки усиленно готовились к Рождеству, убирались в доме, начищали утварь до блеска и чистоты. Мужики заканчивали и достраивали то, что начинали делать и строить летом и осенью. Старики и молодёжь традиционно на околице села или деревни разжигали вечером или перед утренней зорькой жаркий костёр, лепили из снега с соломой фигурку и бросали её в гаснущий огонь, чтобы посмотреть, как быстро огонь потухнет. Если на восходе солнца огонь от снежной нечисти затухал быстро, то погода будет ясной, солнечной, если медленно – то будет ненастье, ветер, оттепель или мокрый снегопад.

В перерывах между работами и делами повсеместно по приметам гадали, какой будет погода в ближайшие дни: если в Агеев день был «трескучий мороз», значит, холодно будет до весны; если был иней на ветках деревьев и инея много, значит, Святки будут с оттепель и люди говорили: «Аггей-пророк сеет иней на порог».

В Агеев день, 29 декабря (16 декабря по с.с) именины отмечают: Софья, Пётр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр. Эти люди отличаются обаянием, отзывчивостью, они наполнены творческой энергии. Они чувствительны, восприимчивы, у них врождённый дар умения общаться с людьми. Им присущи приятные манеры, вежливость, дипломатичность. Они могут стремиться к высоким идеалам, при этом оставаясь практичными людьми. Они готовы упорно трудиться ради достижения своих целей. Проникшись какой-либо идеей, осознав важность того или иного проекта, они работают увлечённо и добросовестно. Они прагматики в своих делах, умеют хорошо планировать, любят конструктивный подход ко всему. У них прекрасно получается убеждать, призывать, вести за собой. У этих людей яркое воображение, они мечтательны, и это помогает им творчески мыслить и говорить. Они очень трудолюбивы и в состоянии преуспеть в любых интересных им делах. Деловой прагматизм и трудолюбие сочетается в них с любовь и стремлением к комфорту, удобству, роскоши. Вот почему этим людям следует избегать порочных хотений и расточительных желаний. Войдя в первый зрелый возраст (мужчины: 21-35 лет женщины: 20-35 лет), эти люди следуют только своим правилам, идеям, жизненным установкам и принципам, полагаются только на самих себя и на своих друзей, соратников и подвижников, потому что они прирождённые лидеры. Во втором зрелом возрасте (мужчины: 35-60 лет женщины: 35-55 лет) эти люди могут стать пророками, праведниками и даже святыми…

Свидетельство о публикации №122123000082