Инстинкты

большинства человеческих бед - в том,

что мы осмысливаем инстинкты.

Майя Кузнецова Проза

https://proza.ru/2021/04/13/1822

Надо ли думать о: геноме, воле, темпераменте, характере, духе и т. д. человека, собираясь направить его на путь правильной жизни, а следовательно и удачной судьбы? Безусловно! Невозможно не внести в этот ряд качеств человека и «Инстинкты» - ибо они тоже могут быть развиты как от рождения, так и привиты, но не одинаково сильно и удачно, как у каждого, так и у всех. Их не только видно, может даже прежде всех иных качеств, а следовательно и образ человека они создают довольно зрелищно. И чем более насыщена и полна жизнь человека, тем яснее эта картина. Можно ли их формировать, и когда – это вопрос вопросов. И да, и нет – все зависит от внешних условий и внутренних установок человека. К примеру, многое из того, что можно сказать о яблоне – её кроне, выносливости и красоте, а главное – о качестве её плодов… почти всё это зависит от мастерства и трудолюбия садовника. Но, не всё! Есть такое понятие, как «районирование» - так же как и человек, может даже из поколения в поколение, привыкает к новым условиям, так и растения, тоже должны, методом естественного или искусственного отбора выработать у себя те качества, которые необходимы для новых условий. Человек, в отличие от дикого мира, тоже должен «привыкнуть» к условиям социума, после рождения или смены условий и правил социума.

Вот что говорит об инстинктах наука, опирающаяся, как наблюдения и опыты, так и на догадки и гипотезы:

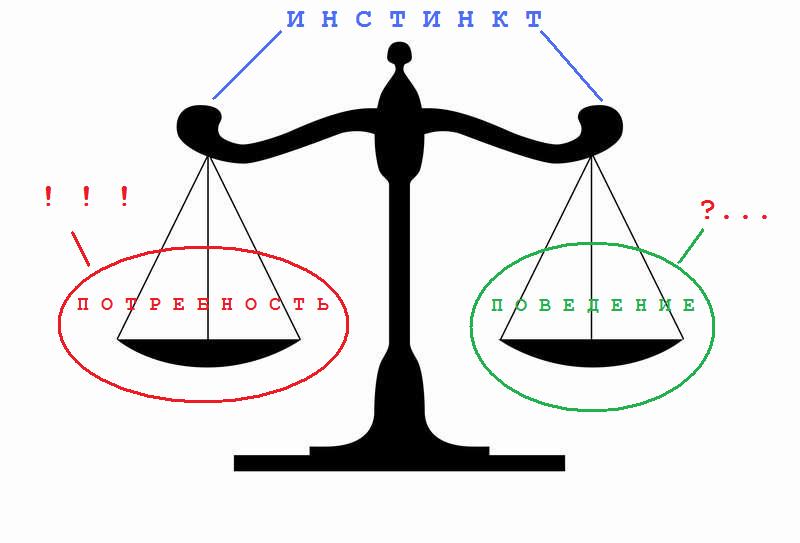

ИНСТИНКТ (от лат. instinctus – побуждение), наиболее развитая форма врождённого поведения животных и человека, возникающая в ответ на внешние и внутренние раздражители и направленная на удовлетворение осн. биологических потребностей. Инстинкты передаются из поколения в поколение, выдерживая жёсткий естественный отбор. Они специфичны для особей каждого вида и имеют большое значение для выживания организма. Сколько их? Различные ученые и философы называют их в разных количествах – 7, 9, ..12 … По Фрейду, их только 2 – «Инстинкт жизни» и «Инстинкт смерти». Следует сразу же сказать, что во многих статьях встречается утверждение, что «Инстинктов у человека нет!» С этим утверждением трудно согласиться – в самом деле, согласно, опять же, научному утверждению, инстинкт это:

1. врожденная способность животных организмов к совершению бессознательных целесообразных действий в ответ на изменение внутренней или внешней среды.

2. бессознательное, безотчетное непреодолимое влечение, чувство.

3. чутьё.

Разберемся, перво-наперво, с одним из представленных списков инстинктов:

1. Инстинкт самосохранения;

2. Инстинкт продолжения рода;

3. Альтруистический инстинкт;

4. Инстинкт исследования;

5. Инстинкт доминирования;

6. Инстинкт свободы;

7. Инстинкт сохранения достоинства.

В самом деле, невозможно оспорить то, что они врожденные и присутствуют уже с самого рождения, но ещё труднее оспорить тот факт, что в процессе жизни они, как подавляются, так и трансформируются вплоть до неприятия или отсутствия. И теперь вернемся к мысли Майи Кузнецовой, которую я привел в качестве эпиграфа к этой работе:

**************

«Сейчас мне кажется, что причина большинства человеческих бед - в том, что мы осмысливаем инстинкты».

**************

Разумеется, птицы, не осмысливая своих врожденных инстинктов, счастливее людей и могут быть счастливы и в полете, и благодаря полету. Человек же, заплатил своим счастьем (хотя он тоже был рожден для счастья, как птица для полета) за трансформацию, подавление, а то и вовсе исчезновение тех или иных инстинктов, полученных при рождении. Что он получил взамен? Большинство человеческих бед! Бед, которые мы порой не осознаем, с которыми смиряемся ради призрачных благ и удобств или осознаем, когда уже поздно. Только вот какого примата или англичанина заставишь жить на крайнем севере, да ещё при этом, быть счастливыми?! Социум отобрал у нас естественное счастье, обеспечиваемое врожденными инстинктами и вручил нам своё социальное, которое так часто отдаляет нас как от самой природы, так и природы самого человека. А следовательно – и от счастья, истинного и полноценного.

Сразу же возникает вопрос: «Записана ли в Геноме человека его инстинктивная формула» - т.е. каковы его природные инстинкты от рождения? Само собой разумеется, что какие-то инстинкты будут выражены сильнее и будут доминировать, а другие будут выражены слабо или вовсе отсутствовать.

Российский учёный Владимир Вагнер на основании экспериментов установил — в пределах вида наследственно закреплены не сами инстинкты, а пределы изменчивости инстинктивного поведения. Уже одно это вполне объясняет тот факт, что «инстинктивный портрет» человека в течении жизни может сильно видоизменяться (адаптироваться) – и это будет зависеть, как от самого индивида, так и от его окружения.

Сформировавшаяся в тридцатые годы классическая этология сыграла важную роль в развитии понятия инстинкта. Этология человека изучает поведение человека как результат взаимодействия биологических и социокультурных факторов. Более того, этологи долгое время определяли инстинкт через отрицание, как неприобретённый компонент поведения. Иными словами, сталкиваясь с новыми для себя, факторами, индивид рассматривает их, как нечто чужое – в таких условиях уже не могут быть успешно применены испытанные способы интерпретации обстановки и следовательно, поведения в ней. И тогда человек действует в разрезе и понимании прежних инстинктов.

В дальнейшем он может приобрести (принять) новую форму инстинктивного поведения или не приобрести этот компонент поведения – в таком случае его поведение должно будет полностью контролироваться сознанием (к примеру, как у Штирлица). В этом смысле, австрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии Ко;нрад Ло;ренц был более принципиален, придерживаясь чёткого разделения поведения на врождённые и приобретённые компоненты. Но в то же время, по своим научным взглядам Лоренц был последовательным эволюционистом и сторонником теории естественного отбора. Естественно, первое не противоречит второму – как бы ни сильны были в Геноме человека врожденные компоненты поведения человека, они в процессе эволюции, путем естественного отбора изменяются под действием внешней среды, становясь (уже в который раз) новыми приобретенными компонентами. Правда, здесь есть маленькая «закавыка» - внешняя среда (как мы видим из истории) слишком слабо меняется, а если говорить точно и честно – совсем не меняется в лучшую сторону. Почему? Да потому, что если в малом коллективе можно создать такую благоприятную среду, то в масштабах всей планеты по «Закону больших чисел» на формирование такой среды могла бы благоприятно повлиять лишь Природа. Конкретно – «природа человека». А то, что она проблематична, или неудачна вследствие двух факторов:

1. самой первоначальной природы человека;

2. чудовищных различий природных условий на Земле.

Я, лично, склоняюсь к большему влиянию 2-го фактора. Именно они привели и продолжают приводить к неравномерному развитию науки, техники, «культуры» и нравов на различных территориях до такой степени, что постулат одного из крупнейших английских философов Дж. Локка (1632–1704 гг.) «Все люди созданы равными» приобрел настолько символическое значение, что стало возможным рассматривать все изъяны человечества только в свете первого фактора, увы.

Свидетельство о публикации №122121102984