Жили-были два учёных...

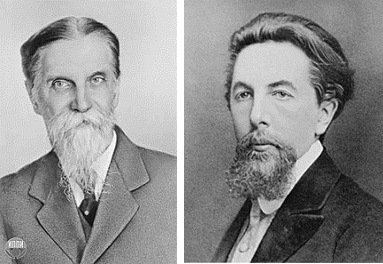

Я решила в этом очерке дать разъяснения к своему стихотворению с одноимённым названием. Речь здесь пойдет, прежде всего, о тех же двух учёных: Клименте Аркадьевиче Тимирязеве и Михаиле Семёновиче Цвете. Исходя из интереса читателей, я сочла необходимым озвучить некоторые факты и аргументы, общеизвестные и приведённые в официальных сайтах, статьях, а также слышанные мной в Московской академии имени К.А. Тимирязева, когда я в ней училась. Конечно, я не буду слишком подробно переписывать информацию из разных источников, а пройдусь лишь по основным событиям, чтобы было понятно, каковы были основные заслуги, как соотносились действия обоих учёных, и каковы были их последствия. Проведу и некоторые параллели с событиями, происходившими уже в наши дни, которым была свидетельницей и участницей я сама.

Итак, о Тимирязеве и основных результатах его научной деятельности. Родился 22 мая (3 июня) 1843 г. в Санкт-Петербурге. Умер 28 апреля 1920 г. в Москве, прожив 76 лет. Окончил Санкт-Петербургский университет. В 1868 году появился в печати его первый научный труд «Прибор для исследования разложения углекислоты». С этого и начинается его работа по физиологии растений и исследованию фотосинтеза. Он защитил магистерскую диссертацию («Спектральный анализ хлорофилла», 1871) и был назначен профессором Петровской сельскохозяйственной и лесной академии в подмосковной усадьбе Петровское-Разумовское. В 1875 году Тимирязев получил степень доктора ботаники за сочинение «Об усвоении света растением». По сути, это был трактат о достижениях науки в этой области в основном за рубежом, где он работал некоторое время (в Германии) стажируясь под руководством целого ряда учёных. В 1877 году Тимирязев был приглашён в Московский университет на кафедру анатомии и физиологии растений. В 1884–1911, 1917–1920 он – ординарный профессор кафедры ботаники физико-математического факультета. Затем заслуженный профессор Московского университета.

Его исследования посвящены вопросам питания растений, разложению ими атмосферной углекислоты под влиянием солнечной энергии. Изучение состава и оптических свойств зелёного пигмента растений, хлорофилла, его возникновения, физических и химических условий разложения углекислоты, определение составных частей солнечного луча, принимающих участие в фотосинтезе, выяснение судьбы этих лучей в растении и, наконец, изучение количественного отношения между поглощённой энергией и произведённой работой – таковы задачи, намеченные ещё в первых работах Тимирязева и, как утверждается, в значительной степени разрешённые в его последующих трудах. Следует сказать, что занимался этими вопросами далеко не он один, и многие полученные им выводы уже к тому времени не были секретом. К. А. Тимирязевым были изучены спектры поглощения хлорофилла, он показал, как именно это происходит: красная часть спектра создаёт вместо слабых связей С-О и О-Н высокоэнергетические С-С. До этого считалось, что в фотосинтезе используются самые яркие в спектре солнечного света жёлтые лучи, на самом деле, как показал Тимирязев, почти не поглощаемые пигментами листа. Выводы относительно роли красного участка спектра в солнечном свете действительно на тот момент представляли собой новизну. Сделано это было благодаря созданному К. А. Тимирязевым методу учёта фотосинтеза по поглощённому углекислому газу. В ходе экспериментов он освещал растения светом разных длин волн (разного цвета). Кроме того, он обнаружил разную эффективность поглощения хлорофиллом всех лучей спектра; она снижалась по мере уменьшения длины волны (от красного к фиолетовому). Тимирязев первый ввёл в России опыты с культурой растений в искусственных почвах; он также пользовался широкой известностью как популяризатор естествознания.

Член-корреспондент Петербургской академии наук (1890)*, иностранный член Лондонского королевского общества (1911)**. Профессор Московского университета.

Михаил Семёнович Цвет родился в Италии 14 мая 1872 г. Умер 26 июня 1919 г. в Воронеже, в возрасте 47 лет. Мать Михаила, итальянка, умерла вскоре после его рождения. Отец, русский дипломат, переехал с сыном в Швейцарию. Михаил вырос в Женеве, окончил Женевский университет, физико-математический факультет, но специализироваться решил в ботанике. В 1896 году получил степень доктора философии (степень, присуждаемая за рубежом) за работу по физиологии клетки. Он переехал в Санкт-Петербург, Россия, в 1896 году, потому что его отец был отозван с дипломатической службы. Там он начал работать в Биологической лаборатории Российской академии наук. Его женевские дипломы не были признаны в России, и ему пришлось получать российские дипломы. Молодой учёный философски преодолевал все препятствия. В 1897 г. стал преподавателем курсов ботаники для женщин. В 1902 году стал лаборантом в Институте физиологии растений Варшавского университета (ныне в Польше). В 1903 году – доцентом и преподавал также в других Варшавских университетах. После начала Первой мировой войны и оккупации немецкими войсками Варшавский технологический университет был эвакуирован в Москву, в Россию, а в 1916 году ещё раз, в Горки под Москвой. В 1917 году он стал профессором ботаники и директором ботанического сада в университете Тарту (Юрьев, ныне в Эстонии). В 1918 году, когда немецкие войска оккупировали город, университет был эвакуирован в Воронеж, крупный город на юге Центральной России. Официально Цвет умер от хронического воспаления горла. Однако имеются другие указания на то, что умер он от истощения (или попросту от голода) в Воронеже, и долгое время вообще было неизвестно, где находится его могила. Изобретатель хроматографии, позволившей разделить растительные пигменты. Это сухие строки его биографии. А теперь, что за ними.

В Швейцарии казалось, перед молодым ученым открывается головокружительная карьера – он мог остаться работать и преподавать в одном из самых престижных университетов Европы. Но переехав в Санкт-Петербург, он узнаёт, что работать по специальности его никуда не возьмут. Докторская степень Женевского университета в России не признавалась даже за магистерскую (!). Цвета согласились признать лишь бакалавром физических и естественных наук, а таковому преподавать и занимать университетские должности в царской России не дозволялось. Михаилу Семеновичу пришлось в 1899 г. еще раз сдавать магистерский экзамен (в Казанском университете), а в 1910 г. – снова защищать кандидатскую диссертацию! Случай в российской науке беспрецедентный (и просто постыдный, тем более, что уровень науки в России никогда не был выше европейского); в мировой, впрочем, тоже.

Однако Михаил Семенович не унывал и продолжал работать. Сначала в лаборатории Фаминицина, потом – Лесгафта в Петербурге. Его интересовало строение важнейшего из растительных пигментов, хлорофилла – вещества, с помощью которого осуществляется первый этап фотосинтеза у высших растений. Но для того, чтобы исследовать его структуру, вещество нужно было получить в чистом виде, что было чрезвычайно сложно.

Во-первых, в растении имеется несколько разновидностей хлорофилла, которые практически невозможно было разделить методами того времени. Во-вторых, в хлоропластах вместе с хлорофиллом всегда находятся и другие пигменты – например, ксантофилл (желтый) и каратиноиды (красные, оранжевые, коричневые). Эти вещества по свойствам весьма близки к хлорофиллу, из-за чего их тоже весьма сложно отделить от него. Михаила Семеновича, однако, сложности не останавливали. Он исходил из того, что даже самые похожие вещества обычно поглощаются адсорбентами с разной скоростью. Учёный предположил, что если, к примеру, пропустить экстракт из пигментов через столбик адсорбирующего вещества, то те, что поглощаются быстрее, впитаются в верхней части, а те, что медленнее – соответственно, в нижней. И каждый пигмент потом с легкостью можно будет извлечь из того места, где он впитался.

Цвет наполнил стеклянную трубку порошком мела и на верхний слой налил немного спиртового экстракта листьев (он был буро-зеленого цвета) – соответственно, такого же цвета стал верхний слой меловой колонки. Это говорило о том, что растворитель не уничтожил пигменты (чего очень опасались коллеги ученого, считавшие, что спирт разрушит структуру хлорофилла). Далее Михаил Семенович начал по каплям лить сверху в трубку с мелом чистый спирт. Он растворял пигменты, и, захватив их с собой, тёк вниз по трубке. В результате в столбике мела получались однородно окрашенные полосы чистых веществ (каждая полоска указывала на то место, где всосался каждый пигмент). Так ему удалось разделить растительные пигменты. Картинку, получившуюся в трубке, он назвал хроматограммой (метод получил название хроматографии).

В Европе преимущество данного метода оценили сразу – через два года появились первые работы, авторы которых использовали хроматографию. В России коллеги Цвета не оценили его открытия. Ученого обвиняли в недостоверности результатов. А некоторые ученые, в частности, К.А. Тимирязев, сам в 1877 году доказавший важность хлорофилла для фотосинтеза, вообще назвали хроматографию сплошным жульничеством и фальсификацией. Тимирязев был весьма враждебно настроен по отношению к Цвету и его работам. Естественно, он считал его конкурентом – оба ученых изучали хлорофилл. Он несколько раз обвинял в печати Михаила Семеновича в том, что тот пытается лишить его приоритета в открытии свойств хлорофилла. Чего на самом деле не было – Михаил Семенович был весьма щепетилен и честен в том, что касалось вопросов первенства. На самом деле, именно Тимирязев делал всё, чтобы опорочить Цвета, оклеветать учёного и его достижения.

В Польше, в Варшавском политехническом университете, Цвет сосредоточился на совершенствовании своего метода и на его применении для разделения пигментов зеленого листа. Обстоятельно изложил свой принцип он в 1903 году на заседании ботанического отделения Варшавского общества естествоиспытателей. Он много ездит по Европе, в 1902 году становится действительным членом Немецкого ботанического общества. В 1907 году на его заседании Цвет продемонстрировал первый хроматограф и принцип его действия. В 1909 году установка была показана в России.

В 1911-м в Петербурге Цвет сделал доклад «Современное состояние химии хлорофилла» и был награжден Академией наук Большой премией имени М. Н. Ахматова за книгу «Хромофиллы в растительном и животном мире» – одноименную докторскую диссертацию он защитил в Варшаве в 1910-м. В 1914 году опубликовал результаты последней исследовательской работы «Об искусственном антоциане». Параллельно с научной работой Цвет преподавал ботанику и сельское хозяйство в Варшавском ветеринарном институте и ботанику на химическом и горном отделениях Варшавского политехнического института.

Очередной крутой поворот произошел в 1915 году: пока Цвет с семьей отдыхал в Одессе, Варшава была занята немецкими войсками; возвращение стало невозможным. В очередной раз начались поиски работы. Самым привлекательным вариантом была вакансия завкафедрой анатомии и физиологии растений Новороссийского университета в Одессе, но этот пост Цвету не достался, несмотря на в высший степени положительный отзыв Андрея Фаминцына: «Самым достойным кандидатом является доктор ботаники Михаил Семенович Цвет, ученый с европейским именем, исследования которого над хлорофиллом составляют гордость русской науки и были уже отмечены Императорской Академией наук. Ныне с эвакуацией Варшавского политехнического института этот выдающийся ученый превратился в беженца и за отсутствием лаборатории должен был прекратить свою плодотворную научную деятельность. Университет исполнил бы лишь долг перед русской наукой, дав возможность столь выдающемуся ученому занять подобающее ему место и продолжить свою научную деятельность».

Именно Тимирязев (единственный!) высказался против назначения Цвета заведующим кафедрой ботаники в Новороссийском университете. Его голос оказался решающим – Михаила Семеновича не избрали. Этот ученый с мировым именем не мог устроиться на постоянную работу. К тому времени некоторые работы Цвета были оценены весьма высоко; он получил престижную премию Академии наук им. М.Н. Ахматова за монографию "Хромофиллы в растительном и животном мире". Но на трудоустройство это почему-то никак не влияло – к 1914 году Цвет сменил около шести мест службы, однако нигде ему не удавалось закрепиться надолго.

В 1917 году судьба, казалось бы, вновь улыбнулась ученому – его избрали профессором и заведующим кафедрой ботаники в Юрьевском (ныне Тартуском) университете. Но лишь он приехал к месту службы и приступил к выполнению своих обязанностей, как стремительное наступление немецких войск привело к тому, что Цвет превратился в иностранца. Оккупационные власти начали чинить всяческие препятствия деятельности русской профессуры, запретили преподавание на русском языке. Цвету вновь пришлось бросать место службы и уезжать.

Следует заметить, что в 1918 году, еще во время пребывание в Юрьеве (который к тому времени стал Дерптом) Михаил Семенович был выдвинут на Нобелевскую премию по медицине. Однако ему отказали. Причины неясны до сих пор, можно лишь догадываться. Формально Цвету отказали на том основании, что открытие хроматографии было сделано им не в том году, когда он был номинирован, а гораздо раньше. Известно немало случаев, когда подобное не было поводом для отказа (свежий пример – открытие графена А. Геймом и К. Новоселовым). И что самое интересное, в 1918 году премия по медицине так никому и не была присуждена.

Семья Цветов в конце 1918 года эвакуировалась в Воронеж. Дорога оказалась очень трудной; у Цвета к этому времени развилась сердечная недостаточность. Однако он продолжал работать – едва прибыв на новое место, представил докладную записку об организации ботанической кафедры во вновь формирующемся Воронежском университете, а в апреле 1919-го начал читать лекции. Параллельно ученый работал в местном ботаническом саду. Удивительно, как его сил хватало на все это – ведь Цвет и его жена не получали положенных служащим Советской России продовольственных пайков, что в те времена было равносильно обречению на голодную смерть.

Кстати, о пайках – по неофициальным данным, именно старый недруг Михаила Семеновича, К.А. Тимирязев побеспокоился, чтобы его конкурент не был включён в список тех, кому полагалась поддержка, мотивируя это тем, что труды Цвета не представляют ценности для государства. И хотя выражаются сомнения, что это так, якобы нет данных о том, что Климент Аркадьевич имел хоть какое-то влияние на чиновников, занимавшихся распределением продовольствия, можно сказать, что «пожелание», высказанное академиком, во все времена «имеет вес». Конечно, он не делал этого лично. Я сама столкнулась с подобным отношением к себе, и могу сказать, что все «пожелания» недружественного ко мне академика выполнялись беспрекословно любыми чиновниками. Кроме того, у высокопоставленных учёных, тем паче, академиков, всегда есть связи. Несмотря на то, что Тимирязев был тяжело болен и практически не выезжал из Москвы, ему достаточно было донести своё «пожелание» до «нужного человека», имевшего отношение к распределению этих самых пайков, и дело было сделано. Я склонна полагать, что это было скорее правдой, чем ложью. Собственно говоря, ему и делать не надо ничего было. Отношение к Цвету было хорошо известно. И чиновникам до него просто не было дела. К.А. Тимирязев постоянно высказывался о работах Цвета отрицательно; он при любой возможности преподносил своё мнение, что тот якобы исказил сведения о его приоритете в исследовании хлорофилла. А всё было с точностью до наоборот…

Надолго сил у Михаила Семеновича не хватило – в 1919 году он скончался в Воронеже от истощения (то есть, от голода), прожив на этом свете всего 47 лет. Тем не менее, за свою короткую жизнь он выпустил 67 научных работ (часть из которых впоследствии оказалась утрачена). У него также были планы будущих исследований, о которых узнать теперь невозможно – в 1920 году после смерти его жены архив ученого таинственным образом исчез. И это до боли знакомая картина! В нашей науке есть множество примеров, когда чужие архивы с дальним прицелом прихватизировались предприимчивыми и расчётливыми «учёными»…

И что печальнее всего, всё это время в Европе ученые активно использовали хроматографию, в России же после смерти Михаила Семеновича о ней и не вспоминали. Выдающийся русский ученый, создатель хроматографии, Михаил Семенович Цвет, разработавший метод хроматографии, был на долгие годы незаслуженно забыт в нашей стране. Его метод разделения веществ был признан уникальным во всех странах мира, кроме России. Открытие Цвета получило широкое применение и признание с начала 1930-х годов при разделении и идентификации различных пигментов, витаминов, ферментов, гормонов и др. органических и неорганических соединений и послужило основой для создания ряда новых направлений аналитической химии. Лишь в 30-х годах немецкому ученому Ледереру удалось разыскать в архивах Варшавского университета рукописи Цвета, считавшиеся утерянными еще в 1914 году. Там были и те, что рассказывали о хроматографии. Ледерер, спасаясь от преследований нацистов, эмигрировал в СССР и прихватил их с собой. Он показал их ученым Института биохимии АН СССР (позже получившим имя А.Н. Баха) и они, оценив хроматографию по достоинству, стали использовать ее. Так, через 20 лет после появления, этот уникальным метод стал популярен в стране, на территории которой его, собственно говоря, и придумал гениальный ученый Михаил Семенович Цвет. Стоит ли говорить, что благодаря хроматографии удалось получить в чистом виде множество органических веществ – белки, углеводы, антибиотики и другие? Этот метод и до сих пор является одним из ведущих в биохимии (правда, сейчас используют не мел, как Михаил Семенович, а различные смолы). Между прочим, и ДНК впервые была выделена из ядра именно с помощью этого метода. Имя создателя которого долгое время никому не было известно.

Более того! До 80-х гг. прошлого века никто не знал, где похоронен великий ученый. Лишь в конце столетия его могила была случайно обнаружена на территории Алексеево-Акатова женского монастыря в Воронеже. Сейчас она отреставрирована, и установлен надгробный памятник с символической надписью "Ему дано открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей". Что является чистой правдой: метод Цвета объединил представителей многих научных дисциплин – физиков, химиков, биологов…

Ко времени прихода Цвета в науку уже были предприняты многочисленные попытки извлечь из растительного материала зеленый пигмент. Практически все они предполагали агрессивное химическое воздействие на исходное сырье. Революционность метода Цвета состояла в применении физического подхода к проблеме – некоторые современники критиковали его способ за примитивность, и возможно, именно поэтому он пребывал в забвении до 1930-х годов. А ведь не зря родилось высказывание «Всё гениальное просто!» Только чтобы дойти до этой простоты, нужно и быть гением.

И ещё несколько слов о Тимирязеве. На некоторых сайтах я прочитала о ряде открытий и вкладе в науку, приписываемых ему. Например, такие.

«Достижения Климента Аркадьевича утвердили материальность жизни, внесли в науку новые методы и факты, и надолго определили направления научных мыслей в области ботаники и физиологии растений». «Тимирязев изучил фотосинтез растений и установил их космическую связь». «С написанием «Краткого очерка о теории Дарвина» познакомил русских людей с эволюцией живого мира. С точки зрения эволюции объяснил происхождение фотосинтеза». «Догадался, что световые лучи усваиваются зелёными зёрнами хлорофилла – главными элементами процесса, которые ещё участвуют и в химическом процессе». «Кислородом, выделяемым растениями, дышат живые организмы планеты». «Работа с растениями дала толчок для развития агрономии. Тимирязев доказал пользу применения удобрений во время засухи, объясняя, что с помощью науки возрастёт производительность земледелия. Доказывал, что растениям для развития необходим свет, сильная корневая система и подкормка удобрениями. Утверждал, что селитру требуется выпускать на специальных заводах, и мечтал о тепличных хозяйствах в растениеводстве». «Открытая Тимирязевым энергетическая закономерность фотосинтеза положила начало учению круговорота энергии и веществ». «Пищевые цепочки начинаются с водорода, углерода и кислорода – составные части углекислого газа и воды. Эти вещества запасаются и разлагаются растением под действием света и, затем, становятся органическими веществами. Это и открыл Тимирязев, изучая процесс фотосинтеза». «Труды учёного помогли дальнейшему изучению фотосинтеза. Американским биохимиком Мелвином Кальвином выяснено усвоение растениями углекислого газа».

Это всё пустые слова, никакой конкретики, а порой – просто словоблудие. Что тут открывать?! Всё было известно до него, причём задолго! Кроме последнего. Так, оказывается, усвоение углекислого газа-то было выяснено Мелвином Кальвином, а вовсе не Тимирязевым! Это подтверждается и международным сайтом, посвященным фотосинтезу, на английском языке.

А теперь – некоторые аналогии и параллели, явно прослеживающиеся в современном «учёном мире». Сначала на примере Всероссийского НИИ селекции плодовых культур в Орле. Научно-исследовательском учреждении, где я работала, и где работало немало других талантливых учёных. И работает, конечно. Но многие таланты были оттуда выжиты, изгнаны, уволены. Либо ушли сами, поскольку не видели перспектив из-за отношения к ним. И почти всюду к этому приложил свою руку теперь давно уже академик Евгений Николаевич Седов. Ещё один тщеславный завистник и клеветник, испытывающий истинную страсть не к науке как таковой, а к себе, любимому, в этой науке. Даже я, проработав в институте не так уж и долго, могу назвать с десяток имён изгнанных талантливых учёных, начиная с директоров учреждения Ю.В. Осипова и А.Ф. Колесниковой, и кончая В.В. Ждановым (фитопатолог, чья работа обеспечила весь успех самого Седова в его селекционной работе с яблоней на устойчивость к парше) и мной. Этот почти столетний академик всю жизнь думал лишь о себе, завидовал, интриговал, мешал, клеветал, ненавидел и преследовал всех, чьи мнения не совпадали с его собственным. Разумеется, сделал он в селекции яблони немало. Но я бы не смогла ответить, чего было в его деятельности больше, положительного или отрицательного. Когда-то и я считала его выдающимся учёным. Но чем старше и опытнее я становилась, тем ниже было моё мнение о нём. Пока не осталось от всего этого довлеющее «Паразит. Не лишённая ума посредственность. Завистник. Лжец». Человек, который умеет делать лишь то, чему научили его в бытность студентом. И везде, всегда, где можно было присвоить чужое, он оказывался рядом, и любыми способами норовил «урвать». Особенно после смерти своих талантливых коллег. На сайте института есть статья о нём «работа длиною в жизнь». Точно так же можно было бы написать статьи «Паразитизм длиною в жизнь». «Неблагодарность длиною в жизнь», поскольку никогда не ценил тех, чьим трудом пользовался. Вот этот почти столетний академик спит и видит, чтобы институт был назван его именем. Ради этого и изгонял, и разрушал чужие работы, выторговывал себе выгоды, продавая и обменивая результаты чужого труда. Неудивительно, что теперь стал героем М.Н. Кузнецов, вор, дилетант и расхититель средств со счетов института, предпоследний жулик-директор. Полное ничтожество! Ведь его же тоже сделали доктором! А последний, тот, что сейчас, – Князев С.Д., марионетка, паразит, неуч и торгаш, но зато всецело предан Седову. Теперь тоже академик, расчётливая и насквозь лживая дешёвка. Ставший им за угодливость, продажность и глупость. Этот вообще всегда был паразитом, ни в чём не разбирается, не блещет никакими знаниями, зато любит ставить свою подпись под чужими трудами. Да и один ли он такой?!

Вот вам Князев; неуч явный –

Академик, где уж нам!

За продажность, пыл свой рьяный.

Лжец, болван, торгаш и хам!

За деревьями не видит

Леса даже он в упор.

Торговать бы только гниде;

Паразит и прожектёр…

А вот ещё одна параллель. Думаю, все заметили, что стоит в нашей стране появиться перспективному кандидату в президенты, как его тут же начинают подставлять, поливать грязью, либо просто и без затей отправляют на тот свет. Много таких дел раскрыли? И не станут. Себе дороже. Кто-то от греха подальше уехал из страны; здесь бы жизни не дали. Когда заболел Жириновский, я сразу подумала, что выжить ему не удастся. Слишком уж порой стремился к справедливости, да и популярности ему было не занимать. Теперь вовсю копают под Грудинина. Не зря ж спец «мочить в сортире» не встречает нигде достойной конкуренции, зато тепло дружит с академиками… А какой гениальный способ работы с электоратом! Теперь обязанность следить, чтобы люди активно участвовали в выборах, лежит на работодателях. Они всегда следят, чтобы их работники обязательно голосовали. Неважно за кого. Главное, чтобы «голос» отдали, а куда его пристроить, на это свои спецы есть. Они позаботятся, чтобы он был за того, кого надо. Так что это официальная политика нашей страны. Таланты нашей власти совсем не нужны. Они вообще никому не нужны. Нужны продажные марионетки.

Почему наша страна постоянно с кем-то воюет? Потому что сотрудничать неспособны. Те, кто способен, никогда к этому не будут допущены. Ведь тогда все поймут, кто чего стоит. А кто допущен, тот ничего не может, кроме как продавать что-нибудь. Кто допущен, это в основном паразиты, воры, жулики, нажившиеся за счёт других и за счёт страны. Кого они могут интересовать и в каком качестве? Разве в качестве «кошельков» для грабителей. И какие чувства они могут возбуждать к себе, кроме ненависти, презрения и… агрессии. К тому же, «дурной пример заразителен». Теперь почти везде такие. Т.е. те, кто глуп, воинственен и не видит дальше собственного носа. Современные представители власти. Когда США и Европейские правители разрушили СССР, они открыли «ящик Пандоры», откуда тут же полезла вся мразь. Но и наши этим спровоцировали те же процессы везде и всюду. Если «умом Россию не понять», то самое время натравить на неё дураков! Что у них нет таких, что ли? Такого добра везде с избытком. Вот и имеем, что имеем… Наш замечательный реальный мир!

* Взято из профиля Климента Аркадьевича Тимирязева на официальном сайте РАН

** Timiriazeff; Clement Arkadevich (1843–1920) (англ.) Эта запись, на самом деле, немногого стоит. Зарубежные предприимчивые дельцы (особенно сильны такие традиции в Великобритании) таким образом норовят «заработать» на тщеславии VIP-персон. Они вносят записи в книгу в надежде продать затем номинантам «медаль», «памятную табличку», «статуэтку» или еще какой-либо знак отличия, вплоть до «бюстов» и записей на стенах. Если номинант платит, его внесут и в следующий раз. Это как членство в клубе – пока платишь, ты член, перестаёшь платить, перестаёшь им быть. Теперь подобные коммерческие подходы весьма распространены и в США, и в Европе, и в России. И вот эти организации нанимают настоящих профессионалов…

В очерке использованы материалы о Михаиле Цвете:

Драмы науки: трагедия в стиле «цвет»

Симон Шноль. Михаил Семенович Цвет (1872–1919)

Цвет М.С. Хроматографический адсорбционный анализ. Избранные работы

Статья о Михаиле Цвете в Википедии

А также статья о К.А. Тимирязеве в Википедии

Фотографии взяты из упомянутых здесь сайтов Интернета

Свидетельство о публикации №122091607573

Статья отличная! И трагическая судьба Цвета, и научные "нравы"... Мне кажется, в одной, хорошо нам знакомой стране, умных людей не просто не любят, их просто боятся.

С уважением,

О.Н.Лукъянчиков,

несостоявшийся учёный. ))

Олег Лукъянчиков 24.09.2022 22:13 • Заявить о нарушении

С уважением и признательностью,

Д. Шокаева

Дина Шокаева 24.09.2022 22:31 Заявить о нарушении