Вечер и ночь, чтобы подумать... 4

Читатель:

Красиво. Но мне интереснее предположить, что сомнение - одно, просто в разных "местах".

Я:

Ваша рука в разных местах может играть на скрипке или рисовать картину, а может и кулаком давать по морде - в этом "в разных местах" вся соль...

Читатель:

Здесь для меня интересно найти баланс между свободой и содержательностью метафоры. "Рука", в вашем примере, является проводником настолько к широкому спектру возможностей, что почти теряется содержание, которое может быть ограничено метафорой. А сомнение - оно мне кажется более очерченным понятием, смысл которого в нетождественности своему предмету.

Я:

А мне кажется. что наше сомнение работает не менее податливо, чем наша рука и исполняет совершенно разные партии в разных концертах, оно, сомнение, словно - "рука" души, которой мы удостоверяемся и пробуем, оно также умеет хватать и охватывать...

Охваченный сомнением человек "горит", стоя на месте... Пытливый ум, однажды познавший и сам отхвативший хоть часть сомнения - задаёт вопросы там, где другой не спрашивает... Исследователь методично действует сомнением, словно орудием, производя ряд опытов и двигаясь к цели... Любое человеческое чувство, не восходящее и не возрастающее - смятенно в своей основе и колышется, если его потревожить, оно заключает сомнение внутри...

Ну и на худой конец есть ещё скепсис – сомнение, разлившееся в жёлчь…

На этом наш короткий диалог и закончился. Но сомнение, поставленное под «сомнение» продолжало взывать к ответу.

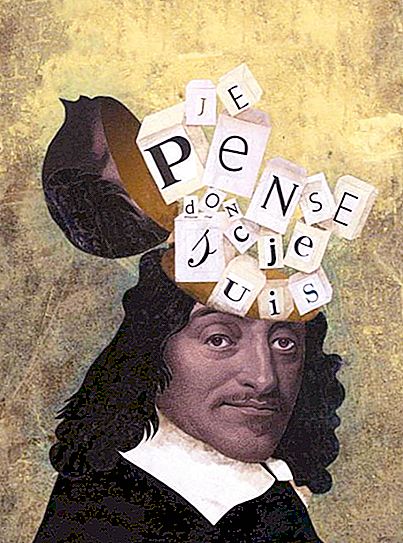

Например, почему такой философ, как Монтень, так же интересующийся миром, как и Декарт, и так же много путешествующий по белу свету, в конце концов приходит к сомнению, как к последней возможной точке человеческого существования, между тем, как Декарт её явственно преодолевает? Можно, конечно, сказать, что Монтень принадлежит другой «эпохе» - Возрождению, куда его неизменно и отправляют (хотя Монтень старше Декарта ровно на 63 года), но при всех своих возрожденческих чертах (широте и гуманистичности предмета, откровенной опоре на античную традицию и не рациональном, а метафизическом подходе к естеству), Монтень крайне похож не на Возрождение, а на новое грядущее время. Он получает наследство и закрывается у себя в имении, чтобы беспрепятственно в тиши и покое писать, он срывается с места и колесит по огромному миру, чтобы затем, получив опыт из мира, вернуться и черпать его также и из себя, он, казалось бы, во всём предваряет точно такие же аналогичные действия Декарта. Но там, где один заканчивает, другой – только начинает. Монтень демонстрирует, утверждает и открывает новую форму «познающего», его, так сказать, некий неповторимый формальный «почерк», принцип, но Монтень не имеет стержня, то есть не имеет достаточного наполнения для этого принципа – в своём материале или в своём «предмете» он всё ещё ориентируется на общегуманистическое мировоззрение Возрождения. Кто участник той драмы, которая происходит на страницах его книг? Никто – вообще человек. Человек вообще. Человек, взятый во всех его смыслах, без каких-либо приоритетов. А участник драмы Декарта – конкретно сам Декарт. И этот «сам» меняет всё коренным образом.

«Сам» Декарта – это главная точка на сцене его философии, вездесущий фокус, более того, в таковом качестве, он не скрывается, а буквально выставляется напоказ. Декарт всегда сомневается – смело и решительно, как имеющий власть добраться и до «несомненного», а у Монтеня похоже такой власти не находится. Почему Ницше и напишет спустя 200 лет – «воля к власти». Возрождение к власти не волит, оно ширит и округляет все константы человека. В Возрождении человек скрывается за завесой бытия, растворяется в универсальности мира, сливается с Космосом, но Новое время, время Декарта начинается с вызова «самости» - «самость» бросает вызов Космосу.

Тогда, мы можем наверное сказать, что только реализм нашей «самости» способен справиться с сомнением, потому как только он способен довести это сомнение до его радикальной, предельной фазы – а существует ли вообще мир, а существую ли вообще Я? И только на пределе остроты этой фазы получить и ответ- как разрешение всех беспокоящих нас вопросов. «Самость» буквально взрывает сомнение самой собой и своим утверждением, причём как на внутреннем фронте, так и на внешнем. Следовательно, сомнение это, не какая-то отдельная орудийная часть гносеологии, относящаяся к тому или иному определённому предмету, оно, сомнение, переживается как драма гораздо более широкого фронта человеческого познания в целом (сомнение знания, а не сомнение в частном предмете знания). Но даже и больше – как драма всей судьбы и предназначения человека (сомнение в вере – Паскаль, Сократ).

Но в таком случае, в соответствии с хайдеггеровским анализом Дазайн, сомнение становится одним из типов «настроенности» человека, то есть одним из его экзистенциалов, или ещё точнее - одной из модификаций этого экзистенциала. По Хайдеггеру сначала идёт экзистенциал «расположенности», затем его модификация «настроенность», а в последнюю попадает уже и наше сомнение, наряду с другими «настроенностями». Насколько мне известно, никто не пытался ещё рассматривать сомнение Декарта как один из ведущих экзистенциалов его Дазайн, а жаль, потому что результаты получились бы интересные. Методическое сомнение Декарта с давних пор удобно расположили исключительно в зоне научного исследования предметов, не обратив внимания на то, что его истинная методичность достигается лишь на метафизическом или экзистенциальном уровне.

Будь то хоть мятущийся, беспокойный гамлетовский вопрос «быть или не быть?», хоть довольно смешное и нелепое «нащупывание» Фомы неверующего – метафизичность сомнения, его глубокая укоренённость в сердце человека – сомнения не вызывает (люблю каламбуры) – наше сомнение несомненно. О чём и писал Декарт: нет сомнения в том, что я сомневаюсь. Парадоксальная уверенность сомнения в самом себе – достоверная, очевидная черта «самости».

Итак, Декарт это, не косвенное, завуалированное введение субъекта в гносеологию, как о нём привычно говорят, а прямое, открытое полагание «самости», как основания для самой гносеологии, ни больше ни меньше, и «самость» эта, выступая в качестве познающей, освещена им со стороны лишь одной из многих модификаций экзистенциала «настроенности» - модификации «сомнения».

Свидетельство о публикации №122013000715