Взгляд на душу. Композиции

Можно ли, хотя бы приблизительно похожим образом выстроить и композицию души? Каким бы завзятым эмпириком ни был Аристотель, но к душе его эмпиризм прикоснуться не сумел. Ему удалось обработать лишь композицию тел и всего телесного, а за душой, как известно, Аристотель зарезервировал движение и деятельность этих телесных частей, но не какое попало движение и какую попало деятельность, а сугубо самодостаточную, направленную на себя, или же другими словами говоря - целесообразную, красивую. Душа - целесообразна. И будучи таковой, она, несомненно, и красива. Вот только всё ещё не ясно, есть ли такая деятельность нечто простое, или же она, будучи аналогичной телу, представляет собой динамическую композицию? Ну например, как прекрасная музыкальная композиция, исполняемая на каком-нибудь материальном инструменте? Ведь сколько бы мы ни делили тело на части, это деление будет всегда условным, тем паче условным всегда будет и деление души.

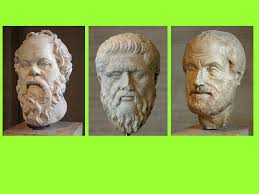

И всё же, мы его производим, - даже признавая свою некомпетентность в этих вопросах, мы говорим отдельно о воображении, о воле, о чувствах, о желаниях, и о разуме в конце концов. Обо всех этих частях души мы любим рассуждать так, словно каждое из них есть само по себе и в прочих не нуждается. Самый типичный пример такого рассуждения, это рассуждение об уме - человек берёт ум и рассматривает его в позиции ум и тело, или же в позиции один только ум. Между тем для Платона ум был лишь высшей разумной частью души, и следовательно, рассуждать о нём в единственном числе было бы нелепо. Кто же самым решительным образом отрезал ум от души? Да, это снова он, Аристотель. Душа, она лишь формы телесных движений, а ум - это форма форм.

Так и образовались три области внутри нашей структуры: тело, душа и ум (последний из которых христианство предпочло назвать духом), было завершено разделение и начались новые проблемы. Причём интересней всего в этих проблемах было то, что чувства отошли в компетенцию души, а сама душа как-то странным образом "выпала" из рамок гносеологии. Тело осталось как референт объективных предметов, ум поднялся наверх и всё собой заполонил, как единственная способность поставлять нам данную объективность, а душа куда-то делась, запропастилась. Её обвинили в искажённом восприятии и выставили на задворки. Оказывается душу можно было только спасать (от кого и от чего?), а вот слушать её или развивать превратилось в дело "немыслимое". А всё "немыслимое" приобрело оттенок подозрительного. Такое положение дел не могло, конечно, в конце концов, не сказаться на нашем индивидуальном и историческом самочувствии, и как компенсация, к началу ХХ века возникла феноменология. Но и она продолжала не доверять душе, отсылая к той же самой рациональности и сознанию. Поэтому и до сих пор мы познаём как киборги - чистым умом, и нет ничего удивительного в том, что готовим себе на замену для этого дела - Искусственный Интеллект.

Но кто же всё-таки возьмётся познать композицию души? Ни разума, ни сознания, ни тела, а вот этой целесообразной и красивой энтелехии? Быть может для этого существует этика? И следует лишь заглянуть в этику Спинозы? Отчасти да, Спиноза рискует прикасаться к нашей душе. Однако, даже у Спинозы душа выступает некоторым передаточным механизмом от тела к уму, и хотя название произведения звучит как Этика, но в конечном счёте в нём прославляется разум и тело - разум, как единственный залог нашей свободы, а тело как удивительная вещь, о которой никто не знает что в ней ещё заложено. Тогда как то, что заложено в душе, представляется Спинозе ясным словно божий день - нет ничего, чтобы он не показал как "так" или "вот так", или "вот этак". Все аффекты представлены как механизмы и чётко разложены по полочкам. Никаких загадок в душе нет, они все приходят к нам либо снизу из тела, либо сверху из нашей активной деятельности - деятельности ума. Но как же Гераклит: "Границ психеи ты не найдёшь, столь глубок её Логос"? Почему же эти границы так быстро отыскались под пером Спинозы? Не потому ли, что "предмет" (душа) уже выпал из разряда приоритетов, и с ним можно было обойтись необходимым образом. Как говорится, - вот всё, что вам необходимо знать о душе. А прочее - от лукавого. Так и выходит, что написано о душе, но позвольте спросить - написано КАК? Не тем ли образом, к которому впервые подтолкнул Аристотель?

Может быть потому мы и любим диалоги Платона, что они всё ещё душевны? А последующие творения - умны, да и только? Когда же мы дождёмся приоритетного места для композиции души? Не ждать же нам его от современной циничной психологии! Ведь истинная, реальная душа всегда наполнена Бытием, как сосуд наполнен водой или вином, а душа в руках наших психотерапевтов - вырезанное при помощи хирургической операции сердце.

Возможен ли мыслительный акт без воли, воображения, желания, страсти? Потому что в рамках нашей гносеологии он возможен лишь при условии исключения из него всего этого. Душа - "третий лишний" в любовном романе тела и разума европейской цивилизации, и проста ли она, или сложна - мог обдумывать лишь умирающий Сократ, между тем как научное мировоззрение это нисколько не интересует. Наша "психофизика" - не совсем душа, к ней никто не прикладывает критериев целесообразности и красоты, то есть наша "психофизика" - совсем не она.

Неужели человеческое существо таково, что оно никогда не предоставляет право решающего голоса своей собственной душе, а не разуму или телу? Если приписать к таким действиям название "практической философии", то масло не станет от этого более или менее масляным - это единственно возможная подлинная философия, или же мы все - профессора и аспиранты (если не звери с дипломами).

Когда Хайдеггер умиляется поэзии, обнаруживая в ней то, чего давно нет в нашей философии - не обнаруживает ли он в поэзии лишь то, что она в отличие от философии не забыла о душе и говорит от неё, из неё, её голосом? Но Платону незачем было умиляться поэзией, потому что философия Платона сама поэтична - практична и поэтична - философия, не забывшая о душе.

Свидетельство о публикации №121121806372