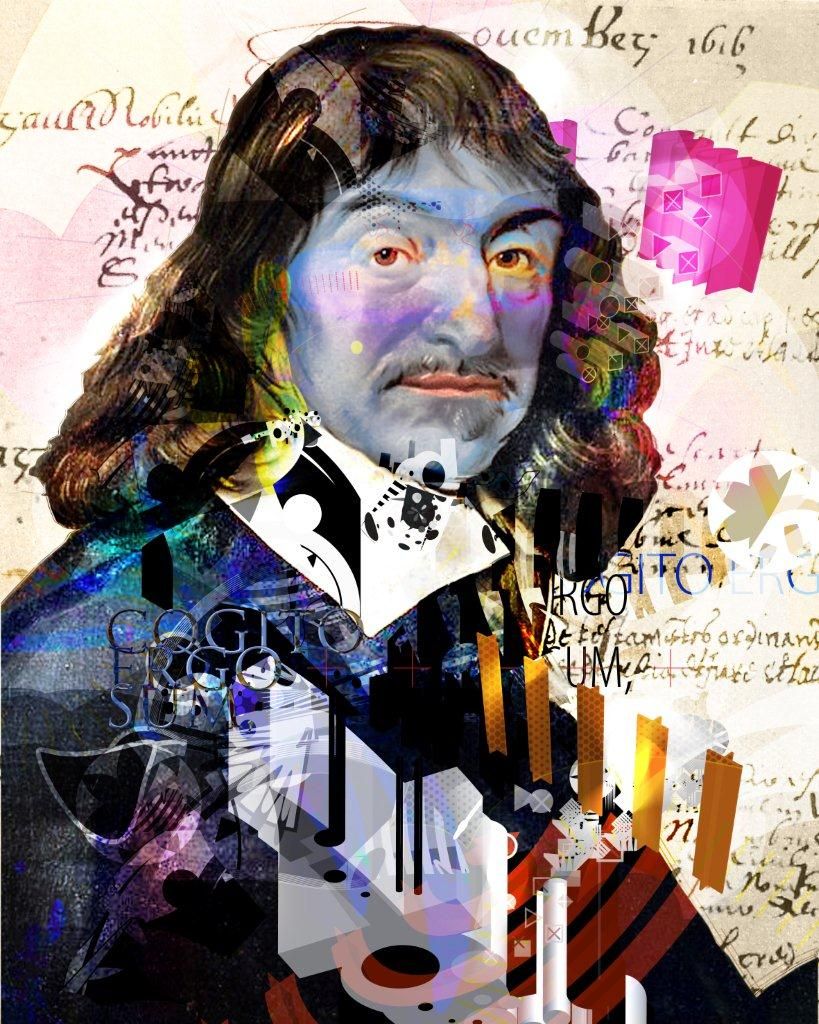

Апология Декарта. Мысль первая - зеркальная

Мысль первая - зеркальная.

Дайте посмотреть на себя со стороны - дайте отличиться!

Итак, формула "я мыслю, следовательно я существую" полностью и безоговорочно работает, если процесс мышления - сам рассматривается как некоторая несомненная реальность. Реально тело, допустим, реальна жизнь, движение, допустим, но реально в этом плане тогда и мышление - здесь не для самого себя, а как бы со стороны. Декарт словно бы со стороны смотрит на самого себя и видит, что перед ним очевидность тела, жизни и мышления, Декарт говорит - "вот мышление, оно очевидно есть", следовательно присутствует реальное основание для нового уровня существования - человеческого, следовательно вот этот, тот, кто мыслит - и существует по новому (в новом смысле).

Такой подход во взгляде на мышление оказывается не просто внутренним, имманентным, но и максимально внешним, объективным, потому что он не говорит: мышление есть бытие, а заканчивает фразу существованием, то есть отличением себя от всего остального. Точнее, он оказывается и тем, и другим одновременно, что и составляет главную трудность его понять. Враги Декарта думают, что он говорит им только о себе, о своём "Я", они уличают его в идеализации всяческих сознаний и всевозможных сознаваемостей, в превращении нашего "Я" исключительно в одну мысль, ругают за невыхождение из узкого круга лишь мыслимых субстанций, а Декарт в это время находится бесконечно далеко от всего того, что они обсуждают - он стоит на самой крайней точке материи как различения вообще, и буквально как грубый материалист рубит факт: тело существует? - существует, поскольку оно является телом; движение и жизнь существуют? - существуют, поскольку они движутся и живут; ну так не говорите мне тогда что мышление не существует, если это мышление - вот оно! Здесь в приличном обществе, и при том философском, разыгрывается буквально водевиль - пока Декарта в его главной мысли, ищут, что называется, в "шишковидной железе" её автора, ищут в вещественном материальном смысле - в голове, то есть где-то там внутри "черепной коробки", он спокойно пьёт кофе в соседнем ресторане, наблюдая извне копошащихся над каким-то трупом.

Принцип материи даёт нам возможность предельно внешнего взгляда на всё, и в том числе и на самих себя - вот откуда это декартовское протяжение, вторая сторона медали. Мы же в состоянии увидеть этих самих себя, в конце концов, летящих в Космосе в неотвратимые бездны? Почему же мы не можем увидеть и то, что по планете Земля среди других форм животных ходят и очевидно мыслящие для самих себя существа? Конечно же, мы это видим. Так что же нужен пинок под зад, чтобы мы договорили - что эти существа существует некоторым иным образом, нежели другие, благодаря как раз тому, что они есть очевидно мыслящие существа???

Но не то плохо, что враги и противники полезли вовнутрь - на самом деле Декарт доказал свою фразу и внутри и снаружи. Как он доказал её "снаружи" мы только что разобрали. Как он доказывает её "внутри" или "изнутри", мы сейчас будем разбирать. Но что противники? Те, которые "противные", что с ними не так? А с ними всё плохо не потому что они лезут "внутрь", ведь и когда они лезут наружу - с ними тоже всё плохо. Они не умеют "различать" - говорит Декарт. "Вы не умеете различать" - говорит Декарт. Ваше "внутри" - не чистое (предельное), а смешанное с тем, что "снаружи" и наоборот. И плохо не то, что вы там или здесь, а то, что вы там и здесь одновременно в смешанном состоянии, и поэтому вы вообще никак не поймёте "что к чему".

Смотрите, - говорит Декарт - я покажу вам теперь и изнутри свою формулу. Давайте теперь посмотрим вместе с Декартом изнутри - что будет в соответствии с его формулой.

Как говорил Кант - к сожалению, и увы, мир нам только является, и что хуже всего, даже и мы сами себе только являемся. Мы предоставлены самим себе лишь через воздействующие на нас предметы. В сущности такой первый уровень понимания нас и мира и поставили в вину Декарту: ты, мол, там мыслишь и сознаёшь только потому что у тебя есть предметы мысли. И ах, ты глупенький, об этом забыл. Но он не забыл. Он всего лишь вышел на более глубокое понимание нас и мира. Как напишет потом Спиноза (и не забудем, что Спиноза это всё после Декарта, как и Кант): всё так в картине мира лишь до тех пор пока мы мыслим самих себя пассивными. Предметы воздействуют на нас, а мышление трудится перерабатывая предметы. Но мы не пассивны, мы активны - заявляет Спиноза. Пассивны мы лишь в своих страстях и аффектах, не подчиняющихся разуму; но если разум берётся за дело, то он сам обеспечивает себя объектами - и в прямом, и в переносном смысле слова. В прямом, потому что мыслит "формы форм", то есть мыслит свою душу, а не мир, как принято считать. А в переносном, потому что направляет душу в сторону её свободного действия с нужным объектом, а не влечётся желанием и вожделением к поработившему или довлеющему над нами предмету. Итак, всё хорошо у наших оппонентов, кроме того, что они забыли о свободе. А на уровне свободы возникает новое автономное существование, чьё реальное основание - мышление или разум, есть очевидность для него самого.

А теперь, доказательство "изнури", основывающееся на уровне свободы. Если мир мне только является, в том числе и сам себе я только являюсь, а все вещи в себе мы конструируем вторым шагом - через свою голову "отсюда и обратно - туда" (конституируем, как скажет Гуссерль) и до конца знать их не можем, так как они - сами по себе; то в опыте себя я буду иметь дело с пространством и временем. Потому что тогда я буду дан себе лишь через моё изменение вещами, я буду связан и не свободен. Если же в этом опыте не будет ни пространства, ни времени, это будет означать, что я всё-таки дан самому себе непосредственно - свободно. И нам теперь осталось написать всего лишь две фразы. Первая, Кант - во внутреннем созерцании меня самим собой нет пространства. Однако Кант говорит, что остаётся время, и кажется, что ничего не получается. Но на самом деле получается, послушаем теперь Декарта. Именно в тот момент, когда "я мыслю", ни позже, ни раньше, а прямо в самом этом акте, которое не знает времени как одно неделимое "настоящее", я и дан себе вне пространства и времени - свободно и непосредственно. А вот если я вспоминаю, о том что я так мыслил когда-то и для меня это было очевидно когда-то, то здесь уже моя позиция шаткая, и напрямую к фразе "я мыслю, следовательно я существую" она не относится. В этом пункте у Декарта появляется следующая мысль - о Боге не обманщике, потому что здесь нам уже необходимо (в связи с распадом на время или в связи с падением во временность) - некоторое иное обоснование.

Однако, то, что мы искали - найдено. И найдено "изнутри". Непосредственная, прямая данность меня самого себе в акте мышления (отнюдь не любого, потому что под мышлением мы понимаем и временные переходы наших понятий и даже представлений, а нужно понимать под ним лишь то, что понимал Декарт) раскрывает для меня доступ ко всем остальным субстанциям мира - не так, как они мне являются, но так, как они есть сами по себе и на самом деле. Почему? Потому что я их категориально созерцаю (как сказал бы Гуссерль) на основании своего мышления. Это означает, что также, как я постиг самого себя, тем же самым способом, я могу постичь и любую вещь. Я постигаю её либо прямо в своём мышлении (прямо на реальном основании), либо глядя на неё, я постигаю её в её феномене (лучше даже прафеномене, праобразе) - если я научился категориально созерцать - то есть мыслить самим чувством. В какой-то степени так делают художники и поэты - уже прямо сейчас.

Художники, мыслители и поэты - это призвание человека, которое заключается в том, чтобы видеть и понимать всё в мире, так, как оно есть в самом себе. Отсюда анти-Кант: либо я не знаю вещи в себе и тогда я не свободен, либо, если я уверен, что свободен, то тогда я знаю "вещь в себе".

А теперь уже не анти-Кант, а сам Декарт: в живом акте созерцания, не знающем ни пространства, ни времени - дано всё, - вся полнота реальности на которую способен человек.

Свидетельство о публикации №121110106355