Спор с Бергсоном о времени

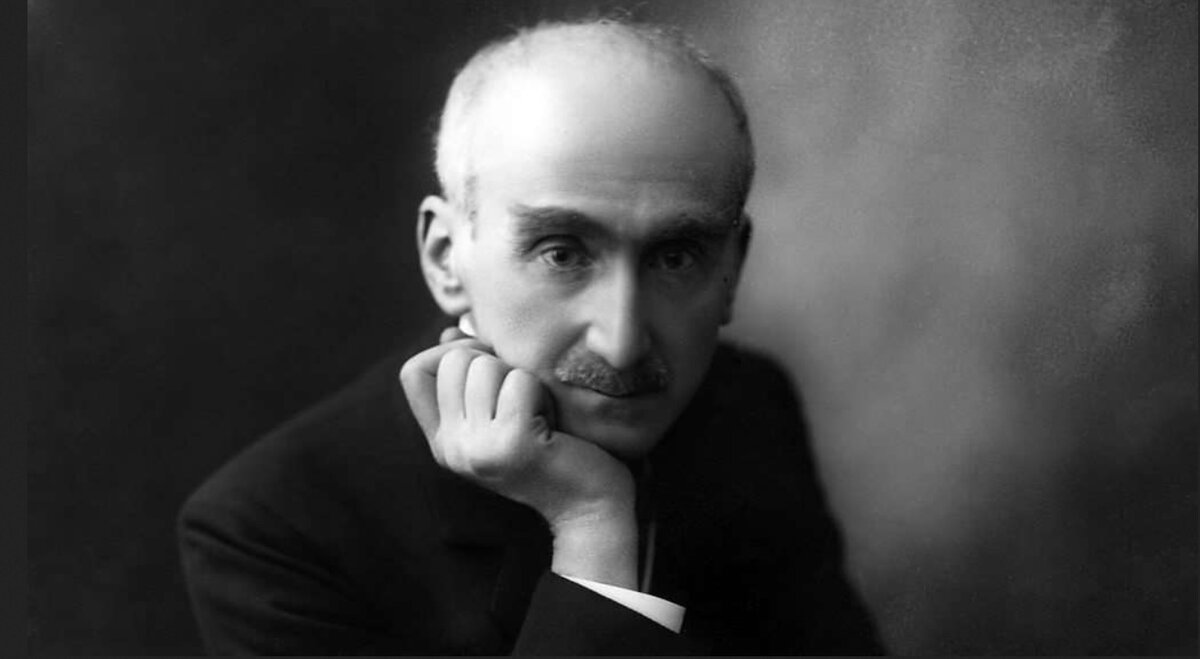

А. Бергсон. Длительность и одновременность.

Бергсон хорошо живописует, но к сожалению, ошибается во многих смыслах. То, что не течёт через вещь (и притом никакую) и не переходит через состояние (и при том никакое) не может являться длительностью, и уж тем паче никак не может восприниматься нами в своём абсолютном смысле, поскольку представляет из себя скорее становление, а не длительность. Ничего из различённого - это относится к тому, что имеется ещё до материи (материя и есть различённость и если через неё ничего не течёт, то тогда мы имеем дело с безначальным, беспредельным, неопределённым - короче со становлением, а не со временем). Бергсон не понимает, что само понятие времени и есть уже участие в становлении какой-то материи. Проще: становление, текущее через ставшую материю и есть время. Но в таком смысле участие различённости тут строго обязательно, или же мы перестанем отличать время от становления.

К тому же, человек никогда не мог бы, ровно как не может этого животное ощутить даже через свой внутренний мир чего-то подобного - абсолютно не различённого, если бы обратным ходом проекции, познакомившись в своей жизни со смертью и пределом, не обнаружил в начале время, как раз всегда наполненное вещами и состояниями, а затем не попытался его абстрагировать в то, что описывает Бергсон.

Длительность это всегда длительность уже чего-то, а абсолютная длительность не имеет никакого смысла, кроме нашего ложного представления о времени. Так называемое объективное время или линейка времени, эта искусно порождённая абстракция времени, всё равно, как минимум содержит направление (хотя сегодня наука и пытается его отнять, усугубив абстракцию), если же мы ничего из конкретного не имеем, то мы так и должны тогда говорить, что становление не имеет направления, оно неизвестно во что разрешается, как утверждал Аристотель.

Становление или чистый переход - родословная времени, но не оно само. Даже то становление, которое мы обнаруживаем в себе при росте и творчестве есть погружение в неопределённость того, что ранее было определённым, а не погружение в абсолютную нирвану абсолютного становления. То есть даже становление предстаёт для нас отрицательной проекцией нашей наполненности, то есть плодотворной пустотой, а тем паче время, которое по своей сути является различённой самонаправленностью материи. Вещь, конечно, гораздо более косна, чем время, но уже душевное состояние способно составить времени альтернативу. Время пронзает их насквозь, а не проходит мимо, а если проходит мимо, то тогда это безвременье, а не длительность.

Такое понятие о длительности, как у Бергсона, терпимо для науки, но не для философии. Наука замеряет абстракцию начала и конца и соединяет их прямой линией - глядишь, и длительность готова. Но до такой степени абстрагирования цивилизации ещё нужно было добраться и апеллировать к здравому смыслу или чувству здесь бесполезно, это не здравый смысл и не чувство, а предрассудки, что обыденное мышление привыкло к такому пониманию времени, натасканное и наученное самой наукой. В философском смысле длиться скорее значит пребывать, а именно пребывать в музыке, а не пребывать вообще и без неё, без ничего. Да и может ли человек вообще без ничего, если даже мысль есть различённость?

Пребывать значит наполняться, переполняться, переливаться через край, то есть как раз значит не быть "снятым" всяким "после", длиться это стоять, стоять и не падать. А из бергсоновской позиции длительности падать уже дальше некуда - здесь полная равнина без ямы и кочки. То, что исчезает моментально, не может длиться, и в таком случае единственное, что бесконечно длиться, так это само исчезание, но это дурная бесконечность и всё это мы уже проходили и это скучно.

Дление связано с волной и гребнем устойчивости, оно - горка времени, а не линейный отрез ткани, и так же, как пространство не может быть однородным и абсолютным, так и время не в состоянии быть совершенно голым и не различённым. Но с абсолютным пространством Ньютона уже разобралась даже наука, а вот со временем ввиду его сугубой сложности, не может разобраться порой и философ, и мы снова натыкаемся на абсолютизм и абстракции.

Дление и длительность не являются ни чистым переходом, ни отсутствием оного, они - посередине, они - удерживаемый переход, то есть такой переход, который как раз выделился в своей оригинальности и особенности - овладел самим собой и не позволяет сменить его на посту любому другому бесконтрольному переходу. Поэтому длительность располагается не в равнодушии абсолютной ровности, а в обоюдоостром соотношении преходящего с непреходящим. Длиться то, что умеет и в переходах оставаться непреходящим. И да, именно такова музыка! Но её для этого не нужно очищать от неё самой...

Свидетельство о публикации №121102403485